“双减”政策视阈下如何设计小学语文分层作业

《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称为“双减”)的具体要求,课后作业设计方略的优化是各学段、各学科教师迫在眉睫的重要任务。只有提高作业的科学性、合理性与实效性,才能够真正将“减量、增质、提效”的具体要求进行落实。作业是对课堂教学的延续,更是考察学生知识掌握情况的重要手段,然而不同学生所具备的学习能力与认知水平有所不同,以班级平均水平为基准设计的统一性作业势必会产生无法满足学生学习需求、缺乏针对性等问题。由此可见,优化传统作业结构,开展分层作业设计是落实“双减”政策要求的必然路径,也是保障学生主体地位,关注学生个性发展的重要手段。基于此,本文详细论述小学阶段语文分层作业设计的实践路径,以期让作业设计满足学生需求,从而使学生的学习活动更好地回归校园。

一、基于综合视角,对作业目标进行分层

在“双减”政策贯彻落实的视阈下,教师要通过布置尽可能少的作业,实现理想化的教学成果。与传统作业形式相比,分层作业的目标性更明确,针对性更强。与此同时,作业目标是作业设计的重要依据。教师需要全面思考作业设置的意义与目的,让层次性与结构性的作业满足不同能力学生的学习需求。由此可见,教师需要在把握学生具体学习情况与能力的基础上,围绕教学内容,对作业目标进行分层,并以此作为分层作业内容设计的重要立足点。

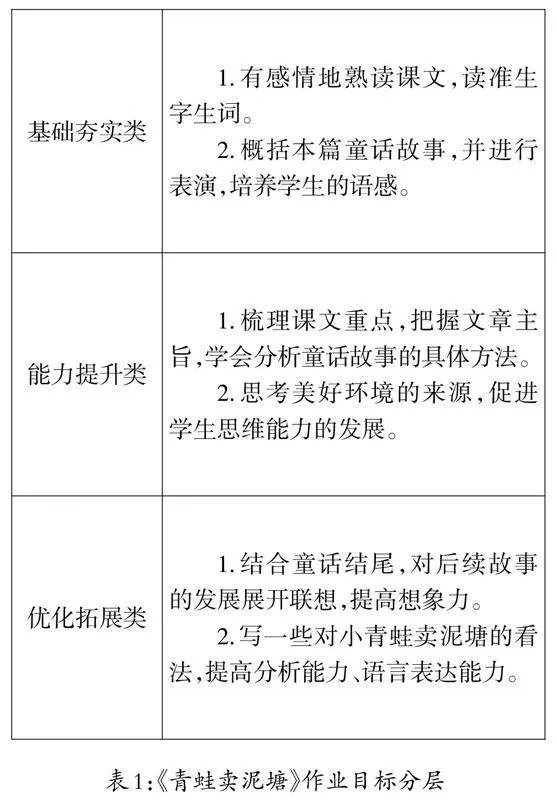

以部编版小学语文二年级下册第21课《青蛙卖泥塘》的作业目标设计为例,这是一篇诙谐幽默、生动有趣的童话故事,教学重点在于引导学生感受童话语言的优美生动,体会童话故事的风格特点。教师围绕这一教学重点,结合学生具体的学习情况,将作业目标分为基础夯实类、能力提升类以及优化拓展类,为后续作业内容的设计奠定基础(如表1所示)。

二、结合具体学情,对作业难度进行分层

对传统作业形式的分析与总结发现,统一性作业的内容与难度无法满足学有余力学生的学习需求;而学习能力不足的学生无法高效准确地完成作业。这样的作业设计形式与“双减”政策的具体要求相违背。因此,对作业难度进行分层势在必行。在作业难度分层的过程中,教师不能只考虑不同能力学生的学习需求,也需要对个体与集体的发展进行统筹规划,避免造成班级两极分化的情况。

以部编版小学语文四年级下册第7课《纳米技术就在我们身边》的作业设计为例,这篇课文的重点在于纳米、纳米技术以及纳米技术在实践中的应用三方面。因此,教师可以着眼于这三个角度,对作业难度进行分层(如表2所示)。

这三层次的作业内容虽然着眼点有所不同,但都是根据学生的能力水平与课堂教学内容设计的。学习能力不足的学生通过完成基础性作业,能够强化对所学知识的理解与掌握,尽可能与班级整体的学习水平贴近,做到“不掉队”。多数学生通过完成能力提升性作业巩固所学知识,明确重点。对于学有余力的学生,通过完成挑战性作业,在一定程度上实现思维的延伸与发展。这样的作业设计既兼顾了不同能力学生的学习与发展需求,又考虑到整体的教学进度,在很大程度上减少了“无效作业”。

三、激发前进动力,对作业数量进行分层

在“双减”政策背景下,教师需要在减少作业数量、降低学生作业时长的同时,提高作业设计的质量,保护学生的学习热情,真正发挥作业的功效。对传统作业形式与内容的分析发现,小学语文作业中抄写内容较多,这类内容对于学习能力不足的学生具有巩固作用,但却成为学有余力学生的负担。由此可见,教师要根据学生的能力,深度思考哪些作业是必要的,哪些作业是无效的,让学生的作业量既不超标,又能满足学生的学习需求。

以部编版小学语文五年级下册第1课中《四时田园杂兴(其三十一)》的背诵作业设计为例。对于基础薄弱的学生,教师可以要求其在完成生字词抄写的基础上,对古诗进行理解并背诵。对于中等能力水平的学生而言,教师需要让学生在疏通诗意的基础上进行背诵,省去字词抄写作业。而对于学有余力学生,教师则可以要求其立足于作者所表达的情感与主旨进行背诵,并且试着拓展学习同一作者的其他诗歌。这一系列的作业设计都围绕“诗词背诵”而展开,但是作业数量不同,却符合不同能力学生的学习情况,既确保作业数量的合理性,又能够完成教学目标。

与此同时,在作业数量的设计上,教师可以遵循“随能力水平提高而递减”的原则,为学生提供前进的驱动力。学生为了减少作业量而不断提高自己的学习水平,从“被动学习”转换为“主动提高”。

四、重视自信心培养,对作业评价进行分层

作业评价是作业设计中的重要环节,也是教师对学生学习成果的评价路径。在传统的作业评价中,教师往往用等级、分数来评判学生的作业。这会在一定程度上打击学习能力不足学生的学习积极性,也可能造成部分学有余力学生的骄傲自满。同时,传统的作业评价方式缺乏针对性与反馈性,学生往往只能看到自己错在哪里,没有从深层角度挖掘自己的错因,无法对作业进行有效的反思与修正。因此,教师不仅要着眼于分层作业的设计,而且要通过分层作业评价,让作业评价具备针对性,让学生更加明确学习中的问题。

例如:在批改作业时,发现了基础性错误,教师可以通过“画圈”这种方式向学生传达这一错误是基础性、概念性的错误;发现学生在有难度的题目上出现错误时,教师可以在错误旁边标注批语,采用提问、提示等方法,引导学生的思维发展。不仅如此,教师还要让学生将修改结果上交,通过“回批”对学生的改错情况进行分析与把握。除此之外,在批改作业中,发现学生存在较为严重的概念性、基础性错误时,教师可以对其进行单独辅导,使其能够尽快跟上班级进度。当教师发现学生在开放题解答时提出了具有思辨性、深刻性的想法时,也要加强引导与鼓励,从而让作业反馈助力不同能力学生的发展。

总而言之,对作业设计进行分层是作业结构优化的重要路径。作为小学语文教师,要具备创新意识,运用科学路径,对作业目标、作业难度、作业数量以及作业评价进行合理的分层设计,尊重每一位学生的个性发展,让教育教学活动更具针对性与实效性,也让“减量、增质、提效”的具体要求真正落到实处。

(吴 莹)