破解北京中轴线倾斜的哲学密码

摘 要:中国的首都北京有一条始自公元1267年的城市中轴线。这条被称作世界上最长,布局最工整完美的城市地理坐标,目前可以看到的地面实体“轴线”,自城南的永定门向城北的钟鼓楼延展,全长7.8公里。登高远望,中轴线纵贯古代皇宫,匀称地牵起两侧拥有几百年历史的殿宇院落民居。据此,北京市已郑重向联合国教科文组织世界遗产中心提出申请,将这条中轴线申报为世界文化遗产。然而,这条凝聚了无数中国人对“申遗”美好憧憬的中轴线,却被现代测绘技术证明是一条自城市东南向西北倾斜的城市中心线,它与本初子午线之间存在着2.5度的交角。中轴线建“歪了”?学界对于始于20世纪60年代的这个发现众说纷纭,莫衷一是。如此完美的北京城市中轴线果真是建“歪”了吗?如果确定,那么它倾斜的理由是什么?是城市建设者的疏忽还是故意为之?答案当然是后者。笔者在这里特别要强调的是,这条中轴线的“倾斜”,个中“缘深似海”,不遑妄议。本文拟分作四个部分,审慎地为这条中轴线的倾斜缘由寻找“解码”。

关键词:北京中轴线倾斜;哲学;密码

中图分类号:K879 文献标识码:A 文章编号:2096-0905(2024)16-00-05

一、元代中轴线确立的哲学思辨

元代统一中国之后,于公元1267年在北京建立了元大都。

如今,学界一致认同,元代建国乃至中轴线的设计营造,其核心理念源于儒家经典《周易》。根据清代学者朱彝尊《日下旧闻》修订并由清英廉等奉敕编纂的《钦定日下旧闻考卷三十》钦定宫室【元一】载文考证:元建国曰大元,取大哉乾元之义也。殿曰大明、曰咸宁,门曰文明、曰健德……皆取诸乾坤二卦之辞也。其建国号,诏曰诞膺景命、奄四方以宅,尊必有美名。

元代建都,从国号到皇宫各个宫门名字,都取自《周易》的乾坤辞卦。

此外,《元朝建国诏书》明确提出嘉与敷天,共隆大号。元世祖忽必烈十分赞赏“元”的国家称号,认为起号于元,发尊于周易礼法,万“元”复始,这是奉天命、享昌隆之举。

依此我们可以认为,那部被历代大儒奉为“众经之首”的儒家经典《周易》,是元代营城大师刘秉忠谋城布局的“法典”之一。

于此,我们也有理由相信,作为元大都的城市中心线,一座古代城市的“司魂”之线,无论其走向“正”与“斜”,都绝非随心所欲之举,其间一定蕴含了设计者极为缜密的哲学思考与人文观照。

也许有学者会提出,从史前的洛阳城到大秦的咸阳宫,再到元朝之前的南北宋都城,历代帝王的城池不都是正南正北走向吗?为何到了元代却出现了“偏差”?

回顾中国古代的营城历史,上中古时期虽然还没有缔造中轴线的理念和哲学考量,但在造物肇起的思考中,已经注入了儒释道“圆融无极”(亦称“圆融勿极”)的醒世大观。值得提出的是,古人勘测所用的罗经,是由上古伏羲氏的八卦图演化而来的,但罗经直至北宋初期才逐渐成熟。此间,与其同祖不同宗的中国古代哲学也在传承和发展中,这两个“宗族”的融合经历了一个相对漫长的时间。北宋前中期,谋城既定;后期的南宋,受辽金蒙的不断袭扰,社会动荡,学者心有旁骛,但堪舆风水仍是当年设计营城者工具书的“通俗读本”。此间我们需要关注的是,早在两千多年前的汉代,“知止”的哲学观念已经深刻植入了皇家的营城理念。

汉高祖七年,一座“鄙睨四海、万邦来朝”的大帝国都城拔地而起,但皇家却将这座“天下正中”的皇宫取名为“未央”。

“未央”古汉语解词为“未尽”“不尽”“未已”。其寓意时光永未“中天”,得“永恒”之意。

“未央”一词最早出自《诗经·小雅·鸿雁之什·庭燎》:夜如何其?夜未央,庭燎之光。夜色何如?还未至中天,永未阑珊。

《楚辞·离骚》:及年岁之未晏兮,时亦犹其未央。王逸注:“央,尽也。”

在古汉语中,从上古到近古,引用“未央”比喻江山社稷、事业、寿命“永恒”的词句不胜枚举。其止犹未止的玄妙,尽在其间。“未央”传达了古人从寄兴之事到帝位江山永未中天的意愿和哲学层面的企望。《史记·范雎蔡泽列传》中月圆则缺的论述,深刻表达了古人之于“极致”的理性思考与智慧。

时至元代,中国实现了自汉唐代以来真正意义上的国家统一。元代以《周易》为理国的蓝本,使得大都的设计者对于中心线营建的哲学思考,拥有了史无前例的实践空间。

一条皇城南北建筑中心线,其谋定的理念,已绝非我们通常理解的“正南正北的城市经线”。它非“儒释道”集成融通,难得大成。因为仅仅论其工美、考究、匀称、古老而空其魂魄,毕竟索然。

二、回到原点,象地法天

尊崇《周易》而营城的古人,深谙“圆融无极”的哲学理念,在营城“立向”(堪舆术语)的过程中,对于“止”“谦”“让”“度”“极”“央”都有颇为认真的考量。假定我们站在设计者的角度,始于元代的那条已知的经线还未出现,在“圆融无极”理念的指导下,在360度的罗经上,该如何锚定南北两端那个“近极未极”的位置?

上溯古代哲典。老子在他的《道德经》里非常明晰地提出了:人法地、地法天、天法道、道法自然。现在让我们先从这个理论的原点开始论证。

西汉哲典《淮南子》称:堪,天道也;舆,地道也。

象地,为堪舆之始。

北京从公元前11世纪燕蓟城池的营建,再到公元226的秦代范阳城,包括此后的辽金都城,曾多次被“舆地勘定”。同“舆地”相比,法天,则是极其神圣而隆重的国家礼法。

儒学的《中庸》明确提出:北极足以比圣,众星足以喻臣。紫宸(即紫微宫)岂惟大邦是控,临朝御众而已。

在古代法天的星相学体系中,北极星又称“北辰星”“紫微星”,是象征吉祥、官位亨达的星座。《论语·为政》载文:为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。古人认为,北极星傲居中天,恒卧显赫于众星之间,拥戴它作为“天权”的主宰,正所谓天权神授。而皇帝作为天子,效法上天,必位居率土之中,既要筑皇宫于央,喻比紫微(北极),又要构筑“神权所授”南北之天道,是为知“道”。

北京故宫(明清紫禁城)太和殿上方的藻井,是设计者理解的紫微星垣。而紫微星垣的位置,是需要通过北斗星宿“遥指”实现的。

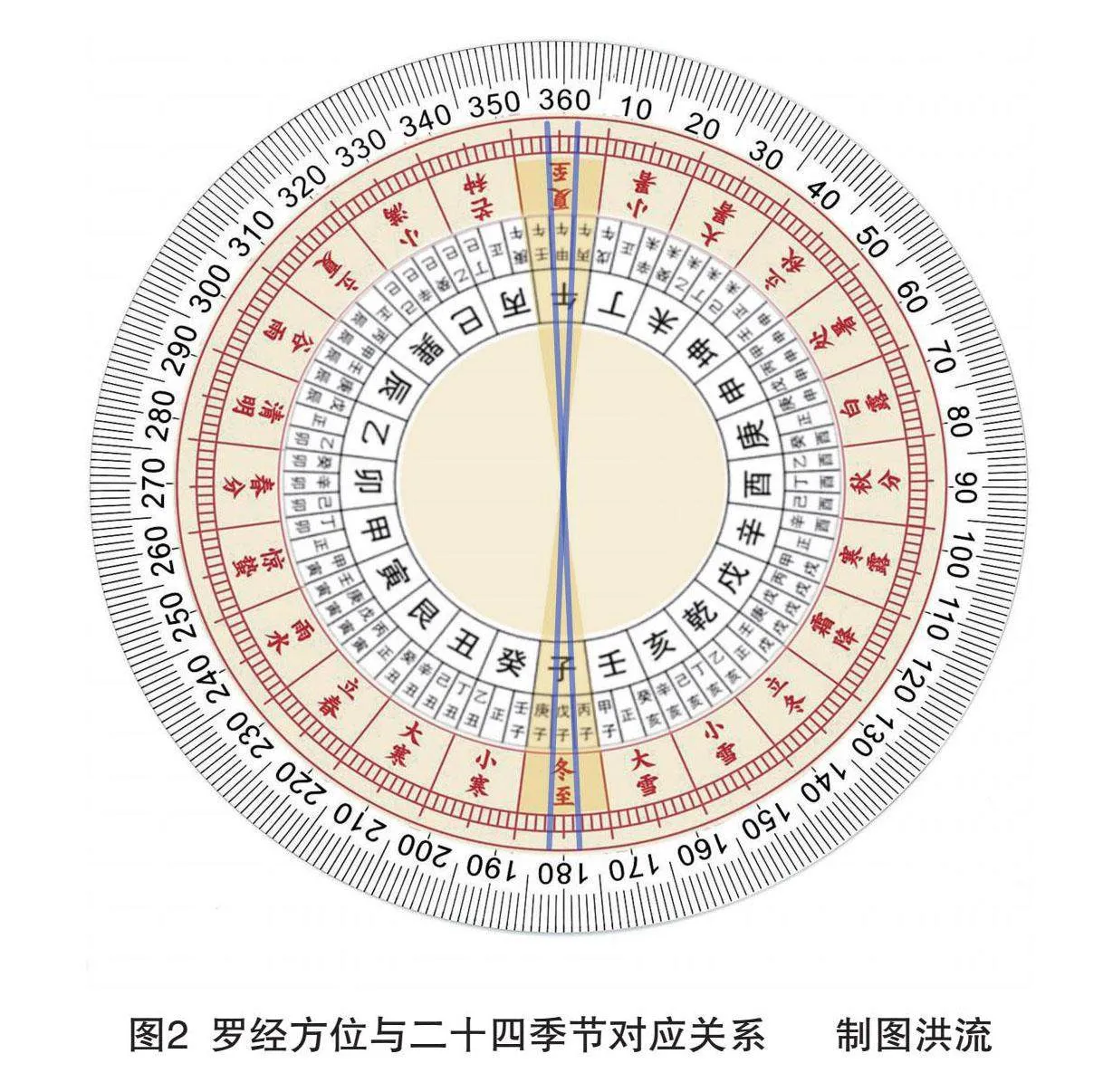

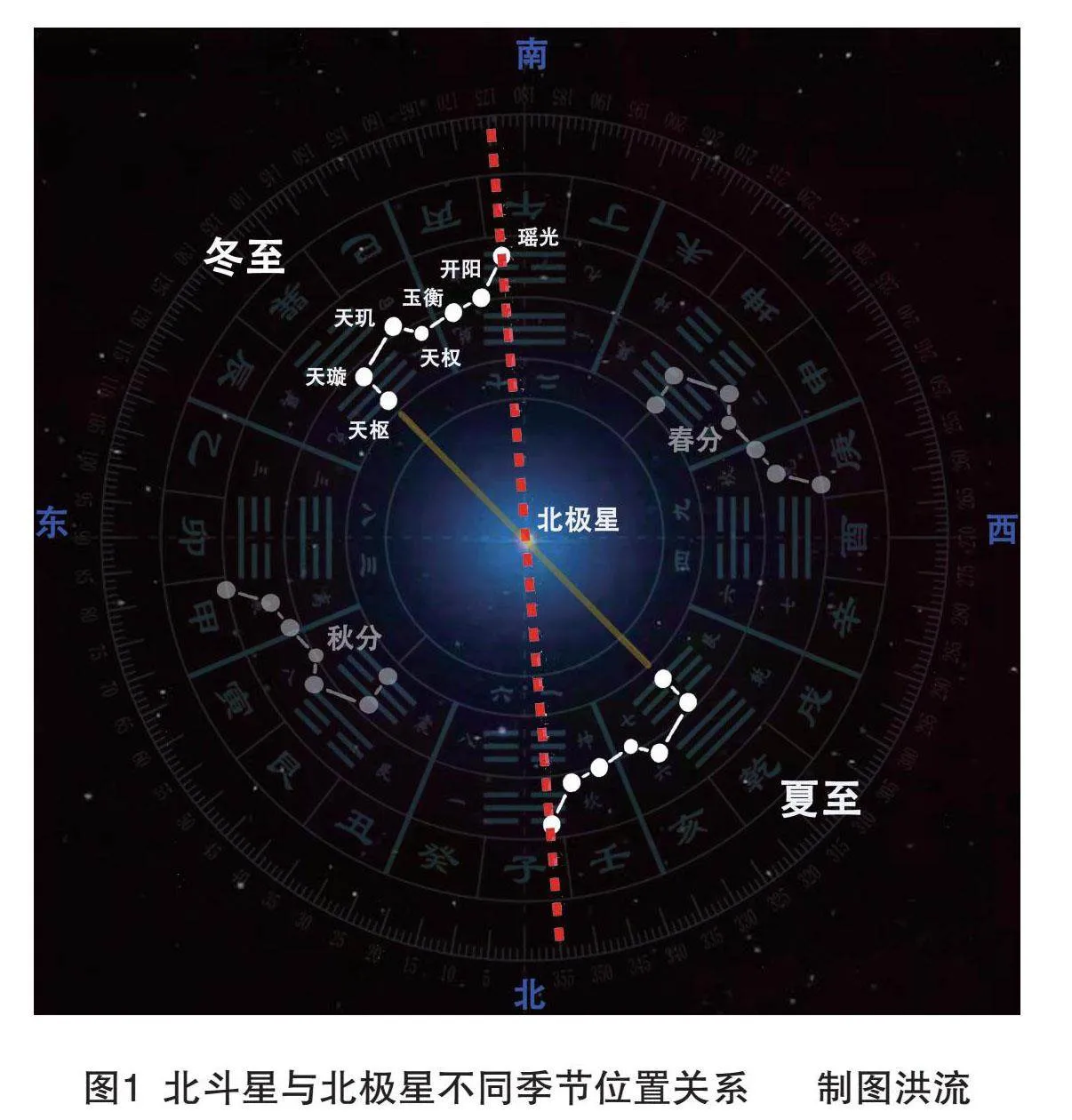

我们简单叙述一下北斗七星的星宿构成。北斗七星是由天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、瑶光七颗恒星组成的(见图1)。“斗”外沿的“天璇星”与“天枢星”直线五倍的距离指向北极星。由此垂直向下,也就是明清紫禁城太和殿中心龙椅的位置;上悬紫微,下亘“中心大道”,是为天地之中。

还有,由“玉衡”“开阳”“瑶光”三颗星组成的北斗“斗柄”也颇有意味,斗柄最后一颗星“瑶光星”具有天权圣示的作用。在一年四季循环往复的更迭中,寰宇之间,只有四个极其特殊的位置被“斗柄”的“瑶光星”所指。舍去春秋二分,斗指南则天下皆夏(夏至),斗指北则天下皆冬(冬至)。而一年之中也只有在这两个时刻,苍穹之下,意念的延长线才可以准确地穿越位居上天之中的北极星,将南与北遥遥相对的“指示点”衔接,完美地实现南北、天地、阴阳的极点对接,实现天权、地权、人权的三权融合。

北斗星宿虽然可以指示北极星的位置,也可以四季分明地指向春夏秋冬的位置,但它却仅能指示方位(即中心点),而无法明确地指出“王道”(中轴线)南北发端点和终端点的精准刻度。轴线走向的具体定位,必须交由设计者自行参悟。

对照成熟于中国北宋年间的罗经,它将北斗指示的南北端位用“午卦”(24卦最南端的15°区域)的夏至方位角与“子卦”(24卦最南北的15°区域)的冬至方位角来表示。

设计者通过舆地,顺势而为,立向定位;法天,尊紫微居中而治。如此,中轴线的大走向已经由此确立。于是我们看到,在360°的罗经上,夏至与冬至区域其各自的15°方位角,形成了直观的对顶角(见图2)。

三、道与“道”的感悟与思考

大凡接触道家哲学的人都一定了解,“道”作为《道德经》中最大篇幅的论述,既抽象、宽泛、无际,无所不包,又真切、细致、精微。“道”是天地万物之始之母,是阴阳万物对立与统一的本质体现。

《道德经》的“道”在汉语的原始释义中为“路”,也就是我们肉眼可见,每天通衢须臾不可离开的道路。而“道”在老子著述的《道德经》中引申为“规律”:有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大。

依据老子的观点,“道”既是寰宇间最原始最基础的感悟存在,是事物变化原初的动力,也是万物的最终归宿,是最简明又最深邃的事物运转规律。

化“悟”为道,是对营城者哲学思辨能力的一项大考,更是对后世研究者参悟程度的检验。事实上我们对北京城市中轴线“倾斜”夹角的考证,已经逐步引申为对“道”的哲学探讨。

也许有人认为,这种论证过于饶舌。“大道至简”,非常直观的一条城市中心线既然已知数据并不复杂,为什么一定要用古代哲典以及参卦的方式绕来绕去?

笔者以为,所谓“大道至简”正是从简单到复杂,再从复杂到简单的终极解读。今天我们探讨北京城市中轴线倾斜夹角存在的合理性课题,如果不首先在中国古典哲学著作中寻求方向性支持,而是陷在具体的论证勘测中,这不仅会舍本逐末,最终还会陷入“盲人摸象”的境地。

回到主题。我们进一步解析此前出现在罗经图中夏至与冬至区域的对顶角(见图2)。

罗经是由24个15°角组成。每一个15°角又被称作“一山”。当中,南端夏至区域的15°角为“午山”;北端冬至区域的15°角为“子山”。子山与午山成为两个正南正北的对顶角。

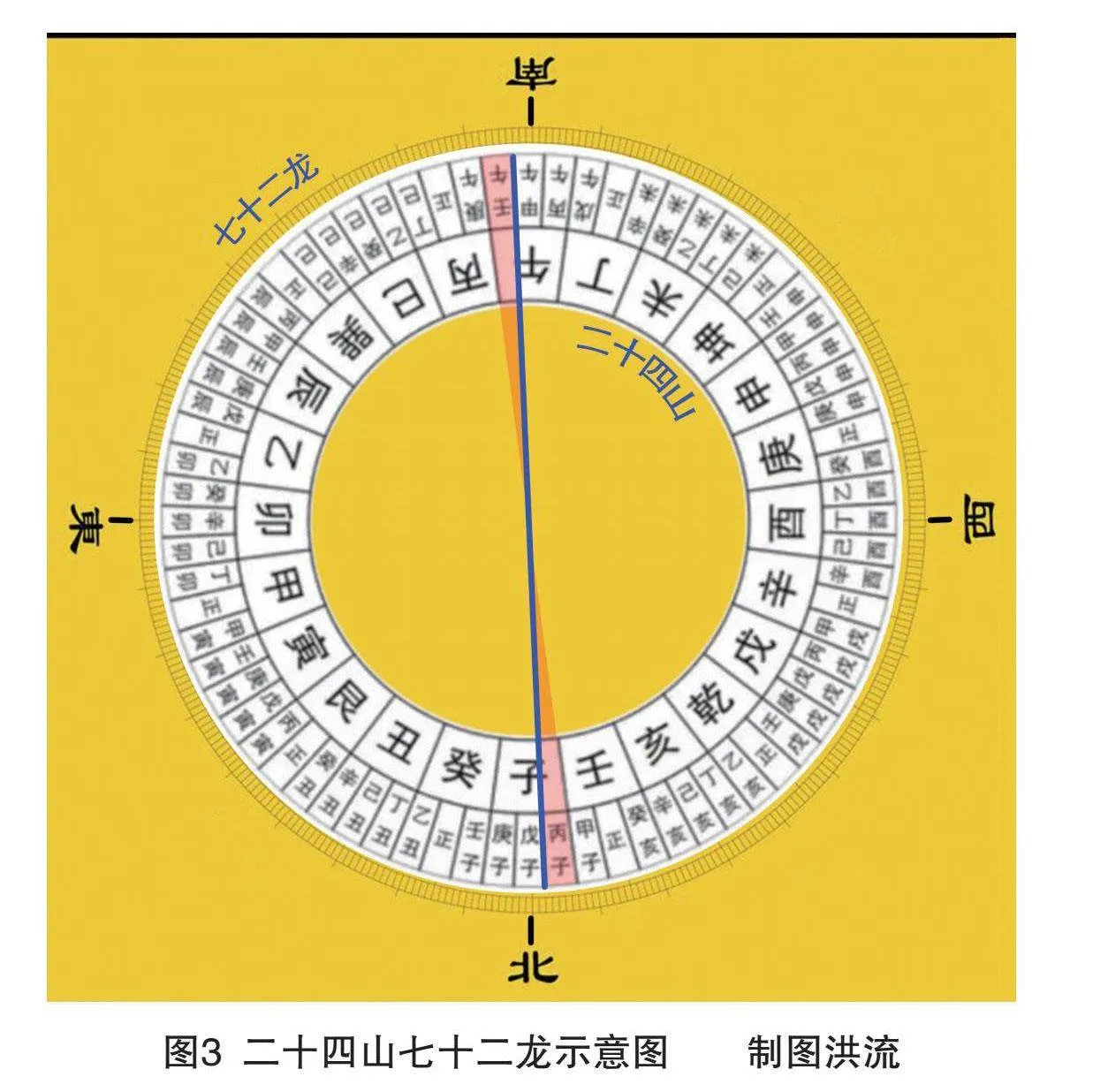

再进一步细分,每一“山”被“3”整除,整除后的“山”会分作三个5°方位角,这5°方位角又被称为“龙”。(堪舆术语,每一龙由不同的天干地支组成)

罗经上,“子山”中的“三龙”,顺时针依次为“丙子、戊子、庚子”;“午山”中的“三龙”,顺时针依次为“壬午、甲午、丙午”。

接下来我们的任务,就是要在“午山”与“子山”之中,继续寻求理论支持,将更趋于准确的南北各“一龙”从各自的“三龙”中剥离出来,为下一步更加精准地解析做好准备。

假定,古人进入了“午山”的“三龙”区域。他们在“三龙”当中,也就是壬午、甲午、丙午之间如何抉择?

从这条轴线的实际呈现我们发现,冬至区域的戊子龙区域与夏至的甲午龙区域并没有对接,众人心目中的那条正南正北且与本初子午线完全重合的轴线并不存在。

《周易·乾》的卦象上九卦明确提出:亢龙有悔。以六爻的爻位而言,此位已经到了极点。圆融勿极,圆的极点就是向下的开始,这一卦,也蕴含着物极必反的哲理。

唐初经学家孔颖达疏:上九,亢阳之至,大而极盛,故曰亢龙,此自然之象。以人事言之,似圣人有龙德,上居天位,久而亢极,物极则反,故有悔也。在《易经》的哲理中,阳数以“九”为大,此后便“九九归一”回到极阴之始。皇帝自称九五之尊,自然不敢逾“九”而欺天道。在选择、营建中轴线这样关乎皇权圣命的事情上,“极尽大吉”再呈“让渡之吉”是必然的智选。

除去上述哲学层面的思考之外,古人在《堪舆学》的体系内,还称正南正北的“子”向与“午”向的对应点为“子午冲”。其实,所谓“冲”,在《堪舆学》中为中性词,关键是事物在“冲”的过程中,自身与外在动力之间的关系变化。

“冲”既含有被“动”、事物因受到冲触而发生易位、变化的意思,也含有前面提到的“主动”元素,所谓“气带冲而动,阴阳遂冲而和”。古人以“恒”为吉,避开正中的 “冲”位,虽“偏”乃正。中国古代哲学对于“中天”“太极”都从不同的学术维度给予论证。“未央”,事实上是古人谋城立向的一个“道化”的大思考。

《礼记·大学》:大学之道……在止于至善。知止而后有定,定而后能静。

《道德经》第四十四章:故知足不辱,知止不殆,可以长久。

佛家经典《大乘止观》,仅典籍的名字“止观”二字,就点化得愈加明晰:“止、停心止‘观’,观察妄惑,达到觉悟。区区两个字,告诉世人‘知止’为大悟,‘止心’为根本。”

依上所述,为了规避“太极”“正央”与“冲位”,营城设计者刻意舍弃了罗经上子山域内的戊子一龙与午山域内的甲午一龙。于是,子山之内,余下的“二龙”(北)仅为丙子和庚子,午山之内,余下的“二龙”(南)仅为“壬午与丙午”(见图3)。

根据已知我们看到,营城者在余下的“二龙”当中,也没有选择北端子山的庚子龙与南端午山的丙午龙,此刻子午各龙的三个5°方位角也就是各“三龙”,已经在推断论证中仅余下北“丙子”龙与南“壬午”龙两个5°方位角。

在罗经上这个“极阳”将要转为“少阴”,“太阴”将要转为“少阳”的关键时刻,我们似乎看到了设计者沿着太极阴阳转换的节令,在北南两端的“极”地之前,在那个自东南向西北铺展呈“对顶”之势的5°方位角“止住”了游移的目光。

四、道“法”自然,方得正解

答案似乎已经摆在面前了。然而,就在最接近答案的最后5°对顶角区域,数学、星相学、堪舆学、气候学的理论都已经“无所作为”了。此刻,哲学,这个“与生俱来”的参悟法典,成为城市中轴线施划的唯一参照选项。而从法天象地到“道法自然”,这个“法”字始终如影随形。它从一种自然秩序渐渐引导演化为可参悟的国家秩序。勘测设计,也从“术”的考量逐渐演化成“道”的物化。

按照众经之首的《易经》理论,我们或可将这“最后的5°”域内视为无极世界“万物为一”的混沌状态。《易传·系辞上传》称:“易有太极,是生两仪……”“两仪”是事物既对立又统一,既相互依存又相互影响的感知存在。

儒家的《易经》《中庸》是其哲学体系的核心内涵。合二为一,则万物归一统,万元复始,乃周易之理;一分为二,负阴而抱阳,是为中庸之道。

《论语·雍也》称:“中庸之为德也;其至矣乎。”“中庸”是道德中的“至德”,这也是孔子对中庸思想的一种极高的评价与肯定。

南宋著名理学家朱熹,给《四书·中庸》加注说:“中者,不偏不倚,无过不及之名。庸,平常也。 然中庸之中,实兼中和之义。”

“中庸”既是中国古代哲学思想处事的核心,更是天子维系平衡、和谐、治国理政的一种国家秩序。然而即便是这种“至德”的秩序,也须有哲学程度的把握。

古代先哲在中庸理念的提点下,仔细审慎地在“让”与“止”、“极”与“过”之间做了彻底、通透的权衡与揣度,中轴线倾斜的“密码”,最终留给了参悟哲典后的智慧抉择。

需要强调的是,《中庸》提到的“中”,包括天子“居中而治”的所谓“中”,不是罗经上南0°北180°两个“极点”对接的“中”,而是法乎天地之间的“圆心”。这个“中”既有核心的意思,更具有哲学层面的“中庸”之蕴涵。

从这个意义上去理解,这“难解难分”的5°方位交角既要化一为二,又要抱二而合一;既恰得《周易》之大要,又要兼得《中庸》之核心。

“让天半步”“让地半步”。刘秉忠以这种超级智慧的“让渡”,感天动地的诚意和“解码艺术”,大胆而决绝地将一条始自东南,偏向西北的核心线从最后5°角的中心划过,均匀地取“道”圆融于阴阳之间。

如此,天地南北两端的“壬午”与“丙子”点位,犹如环抱流变的阴阳鱼之眼渐渐明亮起来。一条意念的智慧之线,悠游地延展于乾坤、阴阳、天地、南北之间,天子依然立于大道之“中”。它以瑶光为指引,南端“壬午”精准地纵穿“紫微”(北极)于中,牵起“丙子”于北。这完美的筹划,既体现了法天象地、道法自然的大道思考,又在这个层面升华为哲学的物考(见图4)。

应该说,刘秉忠之于北京中轴线的设计理念,得到了后世包括明皇都设计者姚广孝、明紫禁城的设计者蒯家父子以及清朝帝王们的一致认同。可以认为,元至明清,虽历经三个朝代几百年,政权更迭,宗族更替,但历朝执政者对于皇城,特别是对城市中心线的总体文化认知和哲学思考是一脉相承的。它承于上古,继于中古,成就于近古。这也是北京中轴线历经多个不同民族政权而同一走向的学理使然。

北京城市中轴线,从设计谋定开始,就已经“跳”出了传统意义上的通衢与建筑学概念,成就为一种可看、可用、可参、可悟,汇集古代哲学思想之大成的“大道”。它融会贯通地运用了儒释道的哲学思想,并使其为统领,完整地将古代哲学的魂魄、气质、辩证思维,高妙地“贯彻”到了这条中心线当中。

最后,我们需要特别提出的是,这条纵贯于北京城市南北的经线,被称作世界上最长、最宏伟、最壮美的一条古典文化景观线,是前人留给世界的一份非常珍贵的物质文化遗产。但笔者认为,它的价值远不止于此。它绝不仅仅是一条中国文化遗产的景观线,更是一条闪烁着中国古代营城智慧和文化智慧的哲学线,是一部参学、印证中国古典哲学的百科全书。它的非物质文化遗产属性,与前者齐辉。