山水画写生与实践创作中的地域性探索

摘 要:“写生”对于绘画者来说是研究世界,观察自然的一种特殊方式与手段,是绘画者认识自然,提炼笔墨语言的基本方法,然而在当下写生活动频繁,但对于“写生”这个词又是一个人们既熟悉又不甚清楚的绘画术语。写生观的不同导致了观察客观对象方式的不同,从而绘画写生的方式和观念也有着根本的不同。中国山水画的变化发展因素,除了艺术家自身的艺术修养对作品面貌的影响以外,绕不开地域性对山水画风貌的影响。自古以来,不同地域山水画的风格有着截然不同的面貌特征,所以山水画的创作与研究离不开地域性的探索。秦岭作为南北分界的交汇点,以其独有的姿态屹立于中国版图的中心地带。秦岭之北,雄伟博大,峰峦苍茫。秦岭之南,秀美壮观,烟云叠嶂,以汉中最为典型。地理位置不同,造成气候环境反差巨大,秦岭山脉成了北方与南方的过渡地带。而汉中位于秦岭之南,因其独特的地理位置,承载着厚重的历史文化,同时也有独特的人文情怀。

关键词:写生;写生观;山水画;陕南;地域性

中图分类号:J205 文献标识码:A 文章编号:2096-0905(2024)16-00-04

一、中国画的写生观及写生方式

(一)何为“生”

“生”即生机、生动、生生不息的鲜活的生命状态。

(二)“写生”的本质

“写生”在古代中国绘画史上最早是针对花鸟画言的,对于山水画,则讲的是“师造化”。在古老的中国哲学里,存在两种不同的对“造化”一词的理解:一是《周易》中的物我观为代表的“造化”,类似于今天所讲的唯物主义,而在绘画中模仿论也因此产生,但这并不是中国画的主流;二是对个人意识的呈现。它成为中国画论中“心源”论,乃至是禅学的哲学基础。

而中国经典画论中,对于“造化”的理解大多基于“物我”相分的观念上,由此也衍生了近世以来颇为盛行的模仿主义,即主张“师造化”是客观反映外界的所见。在写生或创作中,一直存在“造化”与“心源”的矛盾问题。最早直观的解释是宗炳的“以行写形,以色貌色”的模仿论。唐代张璪提出了“外师造化,中得心源”的绘画理论[1]。“造化”与“心源”二者还是没有办法有机统一,这样仍然无法解释中国画创作中“白纸对青天的问题”,宋代至明清时期,画禅说对“造化和心源”关系进行了统一,但还是没有办法解释,一味地以“心源”为主[2]。画面则慢慢枯燥乏味走向程式化。直到20世纪,写生派的兴起,是对绘画程式化弊端的纠正。但是部分人认为,“造化”是客观的,这种说法对应着一种古老的绘画理论“模仿说”,宗炳所言:“我的写生仅是模仿自然的形色”,这种认识无法解释写生实践中的诸多问题,如移景等困惑。那么,我们从唯识论的角度来看,写生就不是单纯对客观事物的模仿了,写生的起源是意识最后变为现实对象,是视觉世界的新创造,那么造化和心源的问题并不存在是统一的。还有些人认为,造化是可以师仿的,是新技法的源泉。作为绘画“写生”,在中国绘画史上有范宽、郭熙、黄公望、董其昌等先贤皆有见数,在《林泉高致集》中有这样的一句话“山形步步移”,这句话告诉我们,若静止于一个地方,眼前的景总是静止的,只有移步,眼前的景才会慢慢展开[3]。

绘画实践表明,写生是不可能完全照搬“自然景物”的,它需要主观意象适度地改变“自然景物”。近年来,对景创作已作为中国画创作的重要手段之一,或许这种现象更切合艺术创造的本质。造化和我是一体的而非外在于我的,对“形”延伸出的“造化”概念还应保持一种与常识不同的理解,“写生”的本质是对自我意识的外在表达,“造化”是对“自我”在意识上的衍生。

(三)跳跃式的空间位置经营

跳跃式的空间位置经营主要体现在我国传统绘画中的全景画,如《溪山行旅图》。作者无法从一个固定点看到所有的场景,因此画家会从不同的角度把看到的不同景物合理地安排在画面中,这就要求作画时采用“面面观”的观察方法,把常人无法看见的场景表现出来。画家通过独特的审美,将这些可见的多方面场景呈现在纸上,只有采用这种“面面观”的观察方法才能实现。

在山水画创作中,许多作品采用了近景或远景的表现方法。表现近景后,远景自然会在纸上展现,而不画中景反而会使景色显得更为宏大。这种有删减的取景方法都是基于“面面观”的原则,通过“面面观”,画家可以把多个方向的具体景物表现在同一张纸上,有助于更好地表达画家的内心感受。因此,我们可以发现“步步移”和“面面观”是紧密相关的,它们是古代山水画家处理透视和取景的一种手段。在传统山水画中,这是最核心的观察自然山川的方法,因为它在一定程度上解决了中国画构图的局限性,并为画家表现景物带来了很大的便利。由于自然界中因透视关系,如果在画近处透视关系很大的物体时,很难再表现远山雄伟高大,山水画家尽可能将原本较大的透视关系减小。这样就可以表现出“山外青山楼外楼”的景象,实现“可游可居”的目的,否则因透视而产生的种种矛盾难以解决,也就无法体现中国山水画独特的构图方式和意境。

二、中国古人的写生

在绘画发展的不同时期,关于“写生”一词都有不同的说解,其实践和理论的两重担当,不断增益着其内核的坚实和外在的丰富。从对自然的认识,到对自然物象的感受,再到创作时的表达,不同画家的思想意识存在很大的差异。唐代彦宗《后画录》中记载:“唐殷王府法曹王知慎:受业阎家,写生殆庶。用笔爽利,以采不凡”。这里的“写生”是为了表现鲜活生动的状态,和真人极为相似,“写生”在这里是对人物肖像画而言的。一个生命要证明它的存在,必须具备形、气、神三者。因此,写生是对自然山川气势、形象和生动进行表达。北宋时期的沈括在《梦溪笔谈》第十七卷中谈道:诸黄画花,妙在赋色,用笔极新细,殆不见墨迹,但以轻色染成,谓之写生。徐熙以墨笔画之,殊草草,略施丹粉而已,神气迥出,别有生动之意。熙之子,乃效诸黄之格,更不用墨笔,直以彩色图之,谓之“没骨图”。

沈括在此说明了三种不同的花鸟画写生表现手法。徐熙、徐崇嗣、黄笙在对物象的表现上各有侧重和方法。“写生”和“没骨”在表现技法上是不一样的,黄笙的侧重点在于绘制颜色时的微妙变化,“殆不见墨迹”并非不用墨,而是将勾勒的墨线藏在了颜色下面。“以轻色染成”即黄笙的写生方法是墨色勾勒,用色层层叠加。

《宣和画谱》中花鸟篇记载了薛稷对鹤的结构的具体刻画,强调了薛稷长期写生作画的高超技艺,展现了他在写生方面的卓越成就。画出鲜活生动之意,强调对物象特征的显现,成为后人写生的表现内涵[4]。在《宣和画谱》的花鸟蔬果卷中,出现了大量以“写生”来命名的画家作品,“写生”除了体现画家对物象的表现,同时也表现出了画家用不同手法作画的才能。如易元吉,当时御府中藏245件易元吉作品,以“写生”命名的就有23幅,体现了易元吉当时对物象观察入微,表现出了物象生动之意。记载赵昌在清晨露水未干时写生作画,围绕花圃观察花木神态,自称“写生赵昌”。在当时,比较盛行厚重的色彩,而赵昌的画,画面清透,如《写生蛱蝶图》绘色均匀清透,醒墨活色,所以他有“妙于敷色”的称誉。

画史有记“吴道子画嘉陵江时仅需一日之功,而李思训需要数月才能完成”,这是一个典型的案例。吴道子所言“臣无粉本,并记在心”,不难看出吴道子写生之途是“目识心记”,用心感悟大自然山川的生命状态。他没有任何的草稿勾线,所作的画,是对大自然山川生命、精神的感受与领悟。再看李思训,他需要数月时间仔细勾勒山川草稿[5]。

荆浩在唐末为躲避战乱,隐居于太行山之洪谷,即现在的河南林州。他长期隐居于山林之中,熟悉自然山水的体貌,对太行山水产生了深厚的情感,开创了用笔墨语言表现自然山水的风格,创造了气势磅礴的北方山水,成为中国绘画史上成为具有里程碑意义的山水画大师。

范宽初学李成的山水画,后来慢慢领悟到:“前人之法,未尝不近取诸物,吾与其师于物者,未若师诸心。”他最终走向自然,隐居于秦岭之间,观察山峦四时之变,画出了生动感人的关洛之景。范宽的作品给人一种看到真山的亲切之感,这源于他对真山真水的观察与感受,也是他精心创造表达山川生命之感的结果。这种投身自然山水,体察自然风光变化的追求,是对自然山水写生的最高境界。郭熙在《林泉高致》中提出,观察物象要“面面观、步步移”。他总结出了山水画透视中的“三远法”,对后人画山水画具有很多的帮助。游历、观看山水之真,是山水画写生的重要方式,被大多山水画家所运用。不仅宋代画家如此,明清时期的画家也是这样,他们注重写生,慢慢地积累了心中的山川。

元代的黄公望在师古人和师造化方面都下了很大的功夫,他到处云游,搜集素材,经常在口袋中放画笔,到了景色好的地方看到奇树,便会描绘下来。年近八十岁时,他经常去富春江边钓鱼游玩,感受富春江的壮丽景色。元四家中的王蒙、倪瓒,以及“搜尽奇峰打草稿”的石涛,黄山派的梅清、戴本孝,到现代山水画大家黄宾虹和李可染等人,都是如此,他们酷爱游山看水,感受大自然的生命力。

黄宾虹随处写生,进行艺术实践,尤其是八上黄岳的经历,对他艺术风格的形成具有重大意义。黄宾虹晩年层说:“临摹古人还不如对大自然学习,大自然变化无穷,是取用不完的。[6]”他天南海北地游历,积累了无数的画稿,锤炼了自己的笔墨,最终在山水画境上成功超越了传统的文人画境界,成为一代大师。

三、“写生”实践过程中对陕南山水画的认识

山水画的学习过程中,写生是非常重要的一个环节。写生不仅是对笔墨语言的锻炼,更重要的是对大自然山川的感受与体悟。对于一个画家研究地域性山水画来说,更需要用“写生”这个手段来收集诸多的素材与灵感。写生的过程中,画家要对比探索,深刻地认识陕南山水的地域特征,从地理特性、气候变化、山石、溪流、点景等方面升华地域特点。

作品图1、图2为汉中留坝县与洋县华阳写生作品中的其中两幅。这些作品中的村落是典型的汉中民户的生活环境,图中从左上向下的山体在树丛中掩映着。房屋是现阶段汉中农户最普及的房屋造型,多为平房或两层楼,房后为秦岭山脉,房前为水田。主要农作物是水稻、油菜、玉米、蔬菜等,菜地与水田交错形成梯田,水岸边的耕牛为画面增添了生活感和趣味性。云雾划分了中景和远景,同时增加了陕南水雾朦胧的意境,彰显出陕南地域的诗情画意。远山的处理用墨色加大笔触去勾勒层次,区分墨色浓淡变化,丰富了中景的近山树林,凸显了符合视觉的真实感和陕南植被茂密的特点。树丛的排列远近呼应,使画面更具纵深感和完整性。

四、陕南山水画创作选题

(一)人文、历史题材

汉中的地势特点为北依秦岭,南屏巴山。汉中独特的自然环境孕育了许多濒危物种,植被丰富。汉中因汉水而得名,自古就有“汉家发祥地、中华聚宝盆”的美称。汉中西接甘肃,南联四川,有“秦巴天府”之称。汉中水系紧紧围绕汉江,支流密集,婉转流长。汉中盆地以秦巴之间的汉水文明养育了一方人民。汉中地区分布有羌族、苗族、回族等多个民族,历史悠久,文化资源丰富。同时,汉中自古以来是兵家必争之地,遗留下大量的历史文化,如秦楚文化、两汉三国等。历史名人典故如蔡伦造纸、张骞出使西域、明修栈道、暗度陈仓等。历史名胜包括古汉台、拜将台、饮马池、定军山、武侯祠等重要古代遗址建筑。艺术作品有著名的汉代石刻和石门十三品等,都可以为山水画题材进行发掘和创作。

(二)地理山水题材

深入陕南腹地,依山傍水,炊烟袅袅。部分地域山势高大雄伟,溪流瀑布环绕山涧,部分地域山势低缓,丘陵连绵,小桥流水,景象秀丽。远观陕南山林茂密,村落中红色的房顶点缀其中。近观陕南植被繁茂,水田辉映,肥沃湿润的土地滋养着成片的青苔,青蓝交织着层层翠绿。

(三)新农村山水题材

深入村落,走进乡民的生活,处处体现出的是乡村振兴的杰出成果。陕南的民居大致分为两种,一种是现存的老式民居以黑瓦居多,另一种为红顶白墙的现代式民居,在绿色的山野间若隐若现,在春季的水田中经常可见黑青色的水牛耕种,与水光相衬。

乡民淳朴,生活富足,乡村文化丰富,民房与街道焕然一新。乡民经济来源广泛,无公害的水稻,天然的高山茶园,茂密的竹林,飘香的丹桂,硕果挂满枝头的枇杷、橘树,都可成为山水画创作中的经典元素,同时也完全体现了新时代人民富足幸福生活现状。

陕南山水画创作选材过程中,注重“外师造化”的创作理念,以尊重自然,用心感受陕南的绘画语言,紧抓陕南本身湿润静穆的地理特征。深入人民生活,了解房舍、田地交错的构成形式,对覆盖层层植被的山体进行适当的取舍,并加以云雾营造陕南湿润的地理环境。

陕南独特的植被和山形丰富了山水画的选景。陕南的水系属于长江流域,汉江作为长江最大的支流,以其优质的水质成为南水北调工程的重要水源地。水作为万物之源,丰富的水源养育了陕南这片宝地,风景秀丽壮观,水系丰盈。汉江发源于汉中宁强,贯穿汉中盆地,北临秦岭,南靠巴山,得天独厚的地理条件,使陕南风景展现出其独特的地理优势,吸引了众多绘画者前来探索。

五、陕南山水画的创作表现

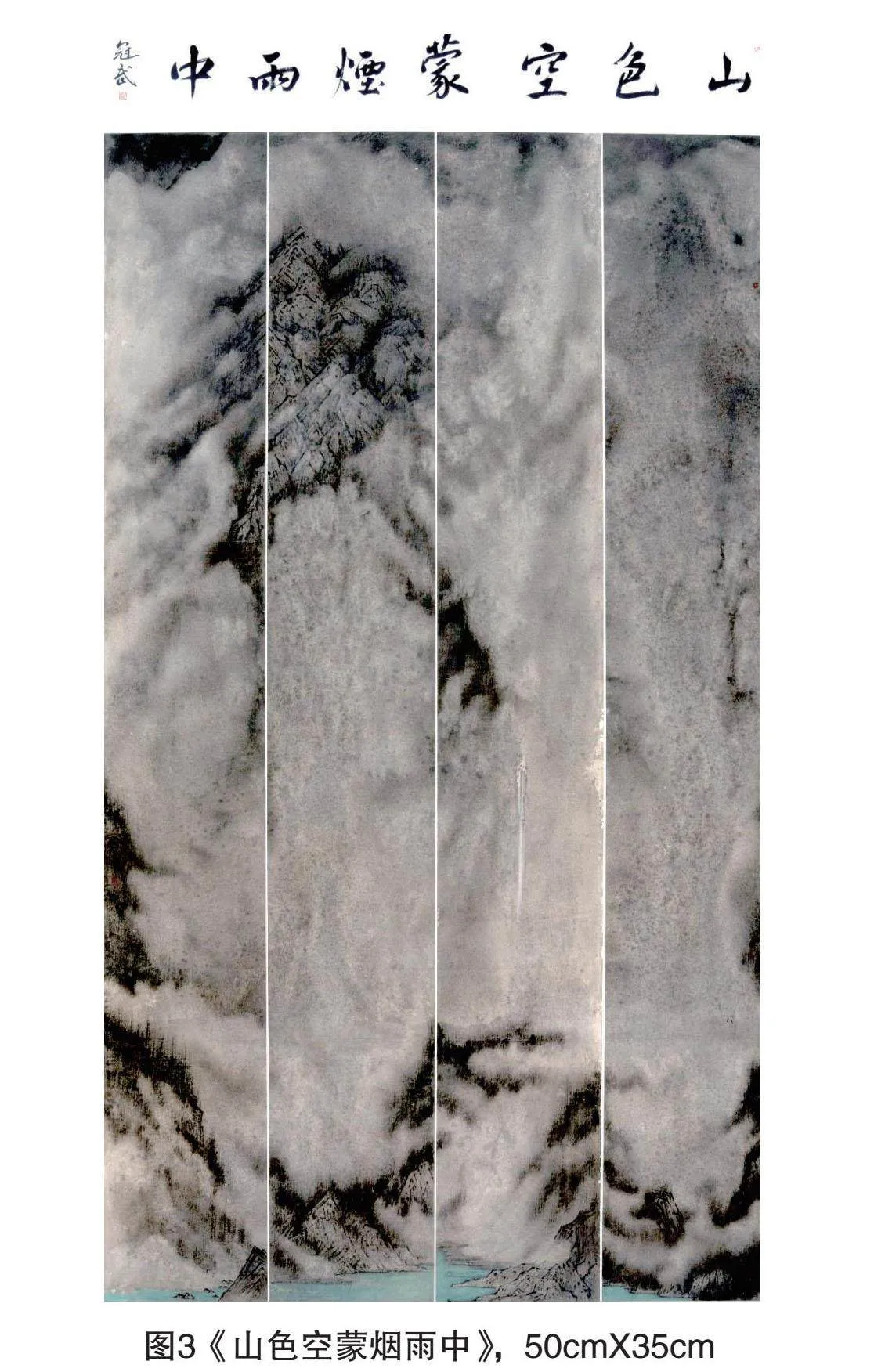

南方山水本身就尽显秀气、温润之美,正好与文人画的意境相辅相成。山水画中烟云气象,江水浩瀚之景传达出幽静延绵、渔舟唱晚、雾气朦胧的南方意境,秦岭以南,在地理位置上已归属南方气候,温润多雨,植被茂密,物种丰富,地理环境与秦岭以北已然不同。图3《山色空蒙烟雨中》为陕南题材山水画作品。该作品运用泼墨的大写意表现手法,以墨色为主,略施淡彩,意在重点表现陕南山水画的朦胧之美。艺术源于生活,山水画“师法自然”在无穷无尽的自然景象之间寻找生命的语言,探寻绘画创作的灵感,汉中地区的山水既包含了秦岭以北的博大雄浑,又饱含了南方诗情画意的烟雨朦胧,汉中山水集聚人杰地灵之气,集“南北”于一体。汉江弯转流长,支流纵横。汉中周围多山地,是山水画写生创作的宝地。汉中留坝、洋县、佛坪等地是汉中最具特色之地,人们依山而筑,依水而生。人工的水田和池塘与秦岭和汉江相呼应,一座座依山而建的民宅是秦岭山水题材画作中必不可少的点景素材,将山水与人文融为一体的创作最具区域色彩。

六、结束语

了解“写”“生”两字的本意,澄清“写生”一词的文化内涵,是当下山水画写生要解决的重要问题,同时也是中国画创作的重要前期手段。山水画创作中对地域性的研究是必不可少的,地域性除了地理因素,同时也包括人文精神、风土人情,这些因素在一定意义上是山水画内核与精神的重要构成部分,了解一个地方的地域文化与地域特点的多少,也决定着山水画是否能打动人的重要前提。同时,这些在山水画家作品风格面貌形成过程中起着至关重要的因素,所以正确的山水画写生观及写生实践创作中对地域性的研究显得至关重要。

对陕南汉中地区山水画中地域性研究与写生实践创作的探索,在一定意义上是对陕南汉中地区文化的深入认识与自我艺术创作实践能力的深入发掘。陕南汉中是最适合人类居住的绿色天然氧吧,创作优秀的山水画作品不仅是个人绘画能力的提升与锻炼,同时也是对汉中地区文化、旅游的大力宣传。我们在享受自然的同时也要时刻警醒,爱护自然,时刻把“绿水青山,就是金山银山”的生态理念贯穿在自己的山水画作品中,争取创作出能表现时代精神面貌与人民幸福生活的优秀作品。

参考文献:

[1]薄松年.中国美术史[M].北京:人民美术出版社,2008.

[2]徐复观.中国艺术精神[M].南宁:广西美术出版社,2007.

[3]周积寅.中国历代画论[M].南京:江苏美术出版社,2007.

[4]潘运告.宜和画谱[M].长沙:湖南美术出版社,2000.

[5]陈缓样.国画讲义[M].南宁:广西美术出版社,2004.

[6]陈缓样.国画指要[M].成都:四川美术出版社,2006.