上海近代日用搪瓷器物的图案样式

摘 要:搪瓷器物在中国近代是很重要的生活器物之一,在当时也是身份与时髦的象征,而从近代搪瓷器物的图案设计上或许可以窥见当时上海人民的生活状况、心理诉求与当时的商业文化传播方式。本研究主要探讨上海近代日用搪瓷器的图案样式设计背景及发展,图案类型及其背后所体现的社会人文思想。

关键词:搪瓷器物;图案样式;图案类型;社会人文思想

中图分类号:J51 文献标识码:A 文章编号:2096-0905(2024)16-00-03

搪瓷又称为“洋瓷”,可追溯到清光绪四年(1878年)奥地利第一次将搪瓷制品输入我国。直到1917年,“中华美术珐琅厂”的开设,我国拥有了自己的第一家搪瓷制品厂,这也使上海成为中国现代搪瓷工业的摇篮。上海搪瓷工业兴起的同时,其器物上的装饰图案也得到了相应的发展。

目前,对于上海近代搪瓷器物的研究文献相对较少,大都集中在搪瓷器物的设计上,如陈建国(1986年),在其发表的《日用搪瓷设计杂谈》一文中最早开始谈及日用搪瓷器物的设计,李慧婷(2019年)在其《近代上海日用搪瓷器物设计研究》中,对上海近代日用搪瓷器物从历史渊源与产品设计方面做了一个比较完善的叙述。对于搪瓷器物上的图案设计,毛溪(2016年)发表的《民国时期上海日用搪瓷产品设计》一文中,简明地讨论了上海近代日用搪瓷器物的器型设计与图案装饰,李玉环(2021年)发表的《民国上海日用搪瓷设计研究》中,第一次从平面设计的角度讨论了近代上海日用搪瓷器物的图案设计[1]。

一、上海近代日用搪瓷器物的图案样式设计的背景及发展

上海作为开放较早、开放程度较高的通商口岸,在近代时就已经颇具现代都市的雏形了,“上海的商业形成了以社会基础文化职员阶层、高级白领以及掌握小家庭消费的年轻主妇为代表的新型消费者。”李慧婷在《近代上海日用搪瓷器物设计研究》一文中如是说到。消费人群的变化必然倒逼生产者调整生产策略,消费主义、享乐主义、物质崇拜等都市中的消费思想在潜移默化中推动了搪瓷的装饰意味增加。

搪瓷饰花工艺技术的提高也为搪瓷装饰图案的发展提供了技术支持,当时的饰花工艺有贴花、喷花、手工描绘三种。贴花指的是把贴画纸用胶水贴在瓷器上,然后用清水浸透,纸撕去后花纹就可以留在器物表面。这种印花方式并不需要由专业的美术人员完成,只要设计稿完成之后就可以由工人生产后直接出售。喷花则是依据画稿的要求制作分版,然后工人利用喷枪将琅粉透过花版喷制于原始器物上。在20世纪20年代时,贴花就已是一个十分完备的技术了,它所呈现的图案效果极佳且操作简单,这使得大量画家的作品在搪瓷器物上得以呈现。1947年后,第一支国产喷枪在上海诞生,加之喷花这一技术逐渐完善,便逐渐成为主流并作为搪瓷产品价目广告的分类依据。在近代的上海,贴花与喷花工艺使得呈现复杂图案的日常搪瓷器物大批量生产成为可能[2]。

美育的发展与国货设计意识的觉醒为近代搪瓷器物的图案设计输送了大量人才,也提供了相当的动力。随着民办上海美术专门学校和国立北京美术学院等院校创办及20世纪初部分留学生归国,“培养工业美术人才”这一概念逐渐被重视起来,新式设计教育在中国有了一个初步的发展,“1913年2月,上海美术专门学院开始招生,1920年,增办工艺图案科,其办学方针中强调‘造就工艺美术人才,辅助工商业,发展国民经济’。”各美术专科及工艺职业院校的发展都对当时的上海搪瓷产业发展大有裨益。

搪瓷工厂内部的培养与重视也是近代上海搪瓷器物的图案设计发展的一个重要原因,为满足消费人群优雅、时尚的品位需要,搪瓷工厂一般会将“美术”“设计”设立为单独部门,专门雇用人员绘制图稿并经过处理成为样品,再经由各部门人员集中讨论选择才会投入生产,同时画稿也会按照时间顺序被装订为册。

二、上海近代日用搪瓷器物上的图案样式分类

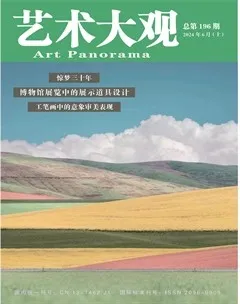

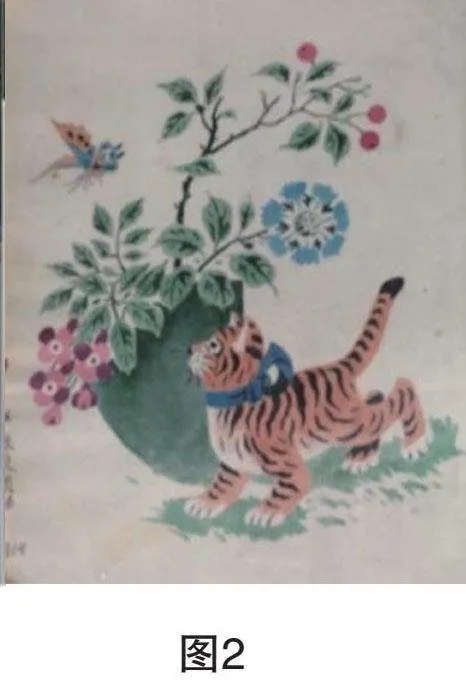

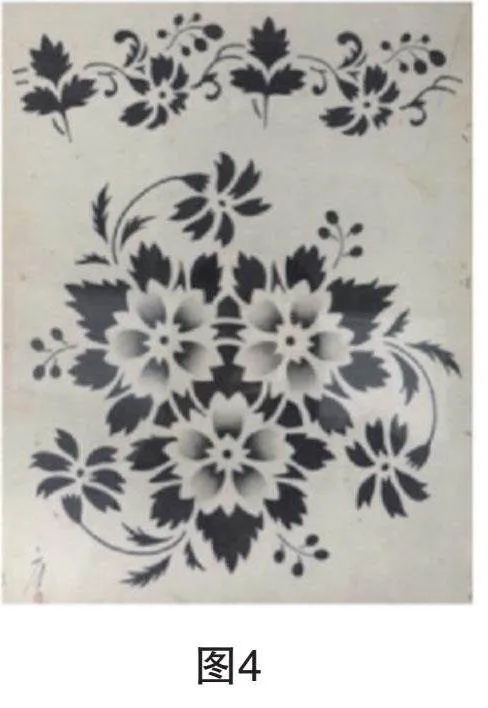

一是具有传统民俗吉祥意味的图案,其包括以“福”“禄”“寿”“双喜”等具有特殊寓意的文字为主体,周围以花卉做点缀的图案(见图1),也包括中国民间传统惯用的用来表达吉祥寓意的动植物图案(见图2),还包括以中国传统民间故事中的仙人童子等形象为主题的图画(见图3),同时,表达吉祥的纹样也常常被使用(见图4)。

二是那种似乎具有文人风骨的画作充当图案,从梅兰竹菊到雀鸟蝉虫再到仕女风貌抑或风花雪月。画面多利用传统文人画的技法,浓淡适宜,配以题跋、印章等用以赞颂某种品质或营造意境,甚至直接挪用画家的画作作为图案,在此基础上搪瓷器物的不同部位设置了场景的变换,使得器物上的图案变得妙趣横生。这类画面的整体基调往往偏向于清新淡雅、灵动且具有悠远的意境美[3]。

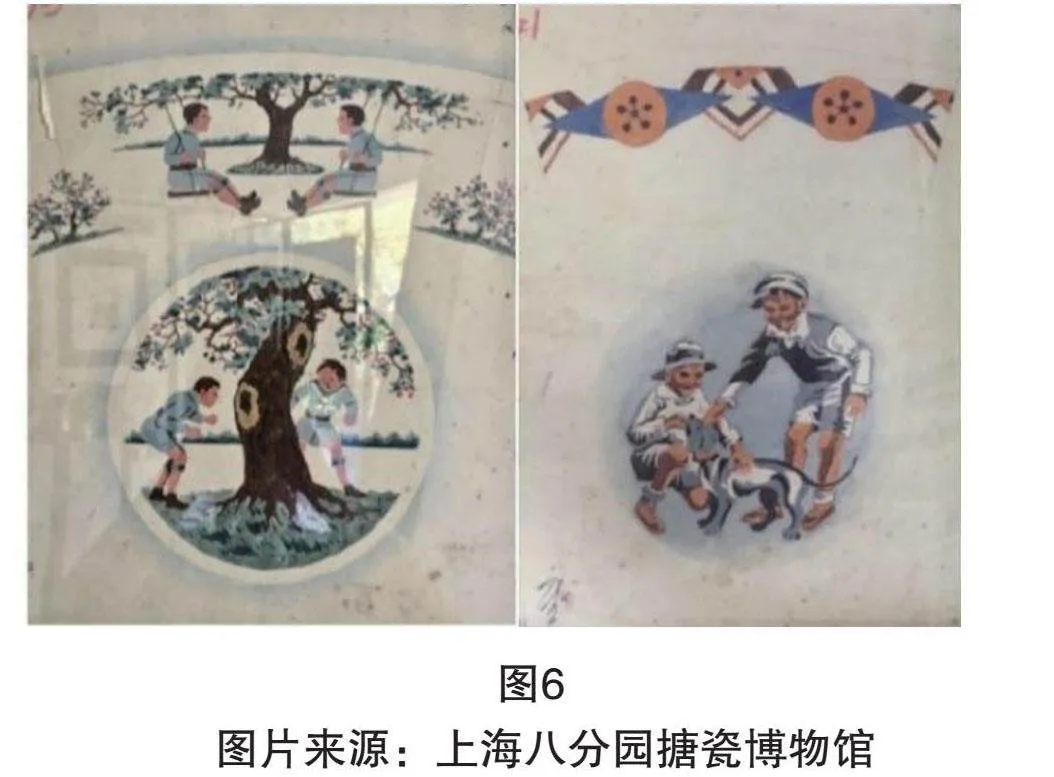

三是受到都市生活与西方文化的影响而诞生的图案。这类图案中包含了与月份牌有着异曲同工之妙的时髦美人图(见图5),还包括穿着潮流新式、与传统绘画中形象大不一样的儿童人物(见图6)。这类图案的画风明显靠近当时西方国家的时兴风格,包括画中人物的着装、行为也都像极了当时西方人的生活方式。

四是画面体现了变局下的中国对于世界的想象与好奇,这类画面中大量参考与使用西方的报纸杂志刊登的插图、照片,甚至包括“日食”等往常中国人认为是“凶兆”的不可理解之物,这让我们看到了在近代科学冲击下思想变得愈发开明的上海人民。

五是图案应该更多关注其宣传作用。这类装饰图案又可以分为两种:单纯地用于标识或产品推广以及具有一定民族情怀色彩的宣传。在标识与产品推广方面,由于搪瓷经久耐用、色彩艳丽的特性,常被定制为车牌或门牌,这种搪瓷日常器物的图案设计甚至现今仍有使用。同时,也常有厂家找搪瓷工厂定制以其品牌名称、商标为主体图案的搪瓷器物,用于货柜展示或是送给客户作为纪念品,起到商业宣传作用。具有民族情怀色彩的日用搪瓷器物图案中,“毋忘五卅”纪念面盆是一个典型案例,它是由上海益丰搪瓷厂在1925年五卅运动后推出。除了这种具体纪念事件或人物的设计之外,还有一些具有呼吁性质的图案出现,这些图案与纯商业性质的搪瓷图案表达方式有所不同。李慧婷在其《近代上海日用搪瓷器物设计研究》中推测,这或许这与近代搪瓷厂工人参与政治运动有关,更可能是用于工人内部的宣传与呐喊[4]。

六是单纯的几何图案类(见图7),这种装饰形式也十分常见,其脱离了写实部分,仅用点、线、面的组合来达到一种美学上的效果,利用不同形状的特性来达到设计者想要的氛围与意识形态,不知是否与当时西方的“至上主义”有一定的联系。

三、近代上海日用搪瓷器物的图案样式赋予的意义

近代的上海是一个多元碰撞的地方,传统文化与西方思想交相辉映,民族危机与外来机遇并存……所有的文字、图案,甚至器物都可以成为当时时代思想的遗存与载体,帮助我们还原当时。那么,近代上海的搪瓷器物图案设计也不会例外,从其设计中我们或许可以分析出当时激烈的思想碰撞。

从具有传统民俗吉祥意味的图案到具有中国画形式的设计风格,体现了中国人在自给自足的小农经济中对温饱的最崇高的敬意以及“儒”文化对他们的影响。这也展示了中国文化中对吉祥美好追求。中国劳动人民在千年沉浮中形成的价值观与审美情趣赋予搪瓷这一“舶来品”吉祥如意的期盼。

换个角度来看,这些图案纹样是否也能在一定程度上表达和增加中华文化的自信和认同呢?这些“舶来品”在中华大地上“入乡随俗”,国画的形式展现了文人风骨,坚守着中华文化特有的高洁傲岸、清雅洒脱,不被西方同化,反而让原本西方的器物也充满了中国风情。

美人图和偏向西式的儿童图案则见证了当时中西文化和思想在上海的激烈碰撞。西方的文化在悄然间改变了近代上海人的文化思维与生活理念,更加西方化、现代化的生活方式成了上海人心目中的理想生活。

西式儿童图案体现了当时家庭生活观念的改变,对于孩子的期盼不再是所谓“大胖小子”的模样,而是更加偏向于健康、匀称这种更科学的体型。他们穿着新式服装,脚踩皮鞋,给人感觉受到过优良的教育,图案中所表达的信息已经隐隐有了一个现代家庭的样子,这或许暗示了关于家庭关系、儿童教育的新时代即将到来[5]。

广告类别的搪瓷图案设计暗含了当时“实业救国”、国家民族意识的觉醒等信息。一些商家搭着国货运动的快车,以拳拳爱国之情将对人民的呼吁落实到搪瓷日用器物之上。在当时的中国,文字或许过于苍白,不够有力量,于是民族搪瓷企业利用自身文化传播的属性图文并茂地去宣传,激发广大民众的爱国情怀、扩大国货的销售与生产,以图经济得到迅速发展。

几何图案类的纹样是我国美学思想受到西方美学思想影响的案例,当时西方的现代设计观开始崛起,崇尚构成、分割、几何与抽象,工艺美术运动、新艺术运动、装饰艺术运动的浪潮击打着上海这片土地,设计师开始尝试将传统几何纹样结合西方思潮进行翻新,抑或对这种新奇的事物直接拿来利用。

四、结束语

近代上海是一片充满碰撞与融合的土地,无数的思潮涌入这座城市,也有无数的思潮从这里涌出。日用搪瓷器物的图案,直接也隐秘地记录下了当时人们的生活与期望,同时也在不知不觉中建立了人们的审美情趣,塑造了人们的生活方式与家庭生活,并促进了国民意识的觉醒。动荡中产生的近代设计史注定是复杂而令人回味的,它不仅给予我们启示,还会在不经意间让我们为当时困苦中仍然闪烁的光芒而感动。

参考文献:

[1]邵规贤.搪瓷工业发展简史[J].玻璃与搪瓷,1987(06):43-46.

[2]陈建国.日用搪瓷品设计杂谈[J].玻璃与搪瓷,1986(06):53-55.

[3]毛溪.民国时期上海日用搪瓷产品设计[J].装饰,2016(01):130-131.

[4]李慧婷.近代上海日用搪瓷器物设计研究[D].东南大学,2019.

[5]李玉环.民国上海日用搪瓷设计研究[D].山东工艺美术学院,2021.