工笔画中的意象审美表现

摘 要:绘画是画家在某一时刻情感的表达。画面中的意象趣味自然,不刻意、不主张、不激烈,轻松自如。艺术的润色只是使画面摒弃杂质,变得更加干净单纯,留下容易区分的记忆与审美愉悦。画家基于个体表达的需要,同时也是本着因人的需要而产生,为人的需要而发展的目的性与理念而进行创作。中国工笔画表现形式多样,蕴藏丰富的文化内涵,值得我们在艺术的修养和人类文化发展的道路上继续探索。

关键词:工笔;书写;意象;线条;色彩

中图分类号:J205 文献标识码:A 文章编号:2096-0905(2024)16-000-03

一、工笔画的现代叙述和情感表达

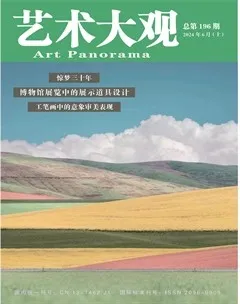

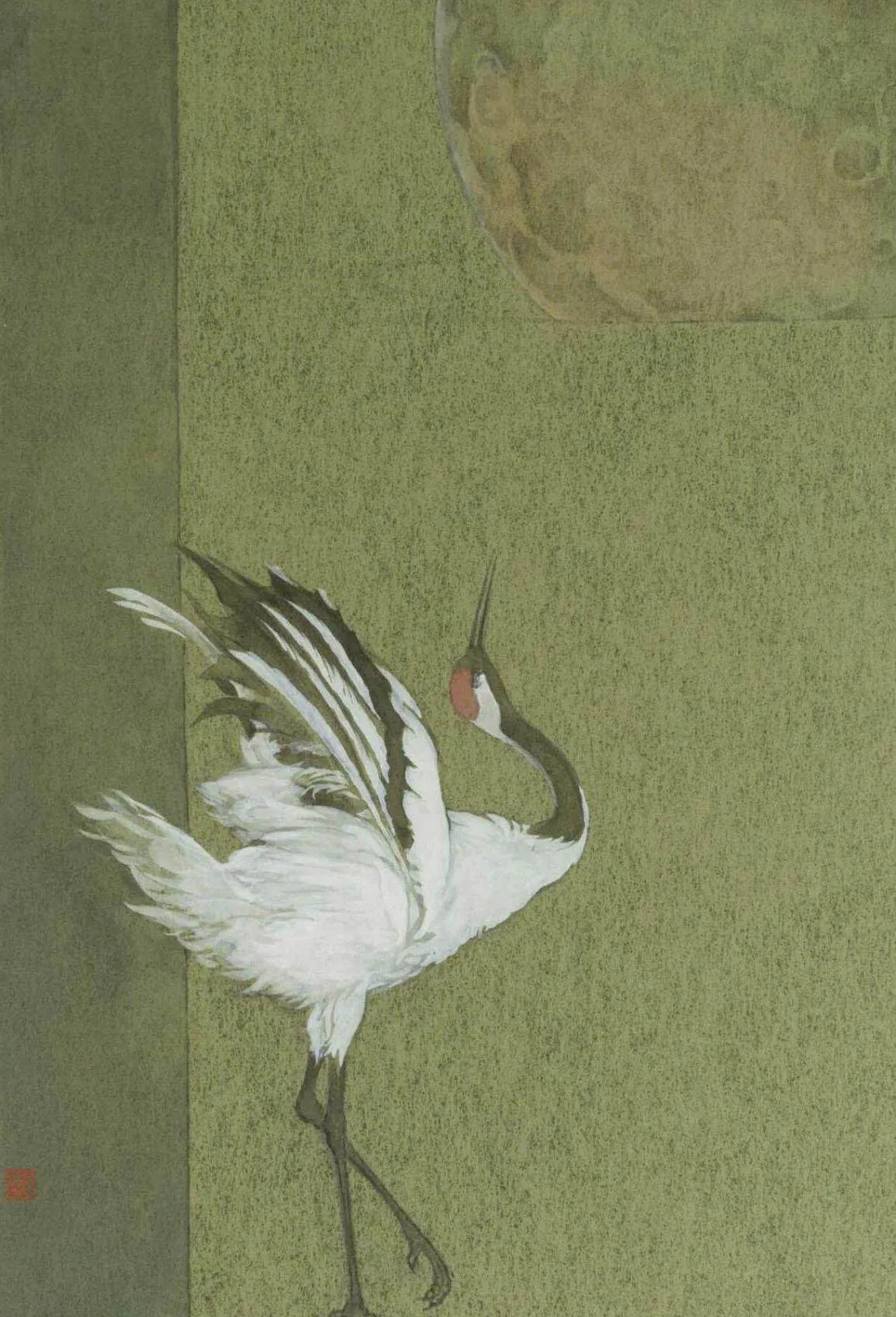

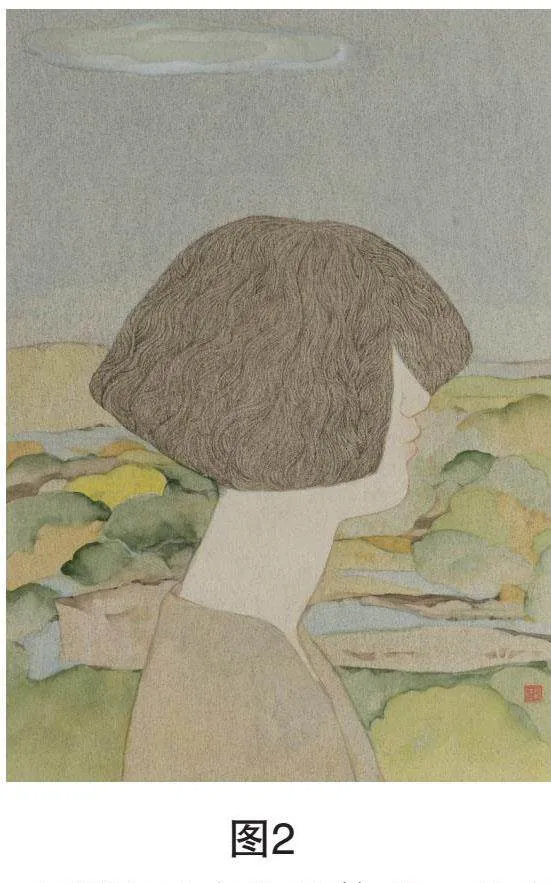

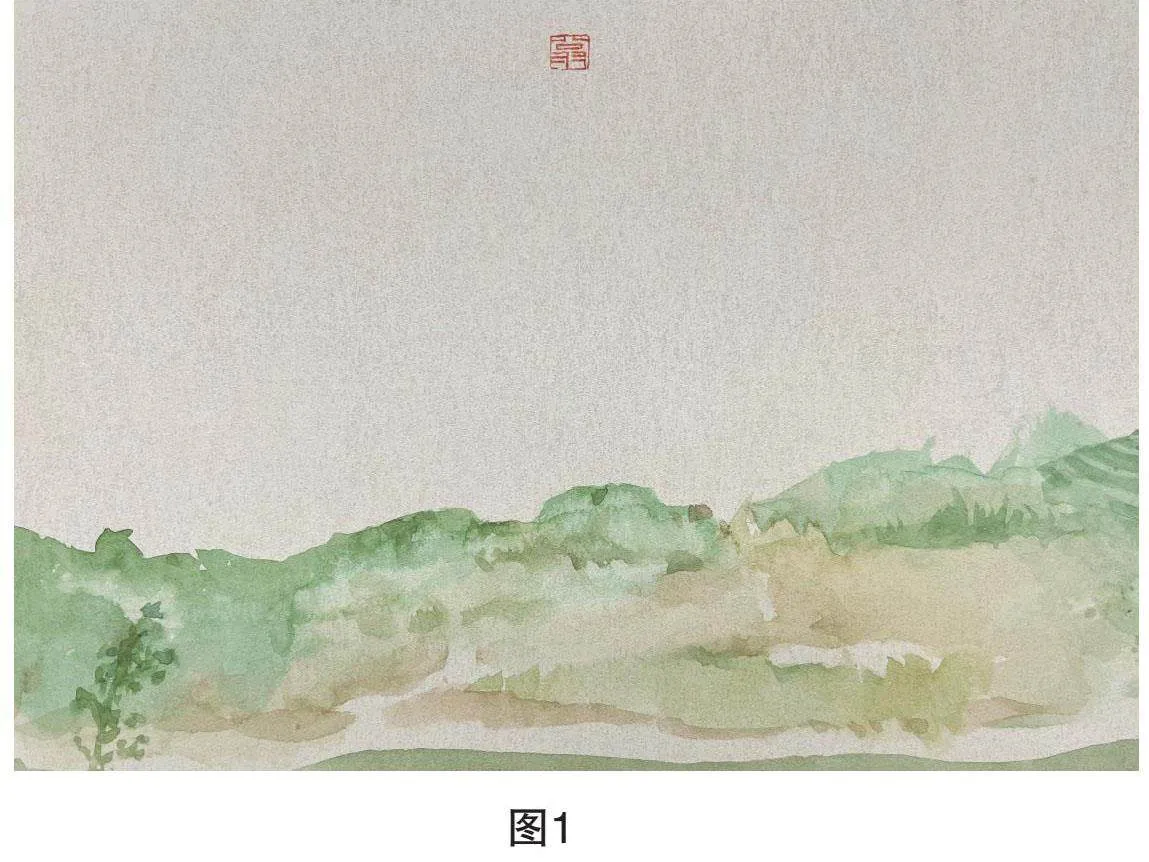

工笔这一古老画种尚存多种未知的叙述可能性。它应该含有传统的书写韵味,具有中国传统哲学的意味。笔者将局部的写实与整体的意象性相融合,将感性的抒发渗透进具象的事物中。工于绘事而不拘泥于对象,这是笔者想要达到的一种状态。笔者很喜欢自己的系列作品《阿尔伯特的秘密》,如图1、图2、图3所示,在这些作品中,笔者将理想的元素放在现实的情景中,而有时也将客观物象作为自己的一个情感表达媒介,带着东方含蓄而渗透、从容而高雅的气质,倾诉言不尽意的曼妙感受[1]。

二、工笔画中的人物表现和文化精神

人是世界上最具思想性的生物,每一个个体在任何一个时间与空间交织点都有不断变化的思想与发生的故事,如何有趣又自然地记录这一瞬间,是笔者认为自己创作人物画意义之所在。早在南北朝时期,姚最便提出了“心师造化”的艺术观点,影响了中国传统绘画建立在心画观念基础上的艺术演变与发展。绘画即维系住某一时刻画家心中所容纳事物的体现,艺术的润色只是使画面摒弃杂质,变得更加干净单纯,留下容易区分的记忆与审美愉悦,如文艺复兴时期的西方艺术家一般,都是在将物理世界的形式转化成一种更高级的文化形式。总的来说,艺术的呈现并不存在故弄玄虚、故作高深,艺术因人的需要而产生,为人的需要而发展。画家基于个体表达的需要,但同时也是本着因人的需要而产生,为人的需要而发展的目的性与理念而进行这一活动。而人类对美好事物的追求,是从远古时代起便刻在人类基因中的本能,故描绘人物时,笔者执着于观察与探寻对象,热衷于表现他/她鲜活的生命力,而不仅仅是外在包裹着的物象色彩、衣物的质地和纹路。笔者探究以线条与色彩的交融表现一个个体或者说是一个群体的精神性,找到历史、时代、人文与内心的关联。在主题性绘画创作中,具象写实的人物与场景组合,是笔者写实还原度极高的为之骄傲的作品。写实但不拘谨,具象但不拘泥于视觉所限,笔调亦轻松自然,虽方寸之间,但丰富灵动、温润感人。

笔者一直认为,要做到掌握中国画意味的线描勾勒、晕染手法,需要画家自身拥有深厚的文学积累和人文内涵的积淀,这大概就是中国古代书画大家多出自文人士大夫阶层的原因之一。而文化精神是中国画的支柱,中国画蕴藏着丰富的文化品格,有着完整的审美体系和独特的审美内涵。画面中被刻意弱化的光,使得它们不像西方古典艺术那样,依循“一切美都意味着形体的毫无遗漏地展现,一切手段都为形式的清晰服务”的宗旨,而是在一个单一的调子里,寻找到丰富而多义的层次,使之更接近于中国传统文化精神。中国工笔画表现形式的多样性,正是一直吸引绘画者的原因[2]。

三、工笔画中的意象审美表现

工笔画作为中国传统绘画的一种重要形式,其意象审美表现具有独特的魅力和深厚的文化内涵。

(一)细腻精致的绘画技巧

工笔画注重使用细小的画笔,细致入微地描绘物象的细节。画家需要掌握精湛的笔法,以表现出物象的质感、光影和纹理等的细微差别。这种细腻精致的绘画技巧使得工笔画作品具有精致、华丽的美感,从而给观者带来视觉上的享受和愉悦。

(二)物象的真实再现

工笔画追求物象的形神兼备,力求准确地表现出事物的外貌特征和内在本质。画家通过细致入微的描绘,反映出物象的真实形态和生动气息。这种真实的再现不仅仅是对客观事物的模仿,更是通过艺术家的创造力和表现力,赋予作品以情感和灵魂。同时,它也体现了工笔画家对自然的敬畏和热爱,以及对生命的感悟和理解。

(三)独特的艺术造型美

工笔画注重形似神似,有独特的艺术造型美。在创作过程中,画家会根据物象的特征和气质,运用不同的线条、色彩和构图方式,来营造出一种独特的艺术效果。这种独特的艺术造型美不仅使工笔画作品具有极高的艺术价值,也体现了画家对美的追求和创造。

(四)融入中国传统文化的审美情趣

工笔画常常以山水、花鸟、人物等中国传统题材为主题,通过绘画表达对自然、人物和生活的情感体验。画家通过描绘山水的壮丽恢宏、花鸟的婉约秀丽以及人物的情感表达,传达出中国文化中对自然、人文和情感的独特理解和审美追求。这种审美情趣体现了中国人的审美情感和精神追求,使工笔画具有浓厚的文化内涵。

(五)追求主观精神的表达及体现

工笔花鸟画在“应物象形”的同时追求主观精神的表达及体现,可谓“心灵的篇章”“视觉的音乐”。画家在创作的过程中,不仅关注物象的客观存在,更关注自己内心的感受和情感的表达。通过细腻精致的描绘和真实再现,画家将自己的情感、思想和观念渗透至画面中,使作品具有深刻的内涵和独特的艺术魅力[3]。

工笔画中的意向审美表现具有细腻精致的绘画技巧、物象的真实再现、独特的艺术造型美、融入中国传统文化的审美情趣以及追求主观精神的表达及体现等,这些特点共同构成了工笔画独特的艺术魅力和文化内涵。

四、工笔画中的意象创造与审美表达

(一)意象的生成与选择

1.意象的来源与形成过程

在工笔画中,意象的生成与选择是一个复杂且富有创造性的过程。意象往往来源于艺术家的生活体验、观察自然、社会现象、历史文化等多个方面。艺术家通过对这些素材的深入理解和感知,结合个人的情感、审美观念及艺术追求,逐渐在心中形成独特的意象。

意象的形成过程并非一蹴而就,它需要艺术家具备敏锐的观察力、深刻的思考能力和丰富的想象力。艺术家通过不断地观察、体验、思考,将外界事物转化为内心的感受,再经过艺术的加工和提炼,最终形成具有审美价值的意象。

2.艺术家在选择意象时的考量因素

艺术家在选择意象时,会综合考虑多种因素。首先,意象必须与作品的主题相契合,能够准确地表达艺术家的创作意图和情感。其次,意象应具有独特性和新颖性,能够吸引观众的注意力并引发共鸣。最后,意象的选择应考虑观众的接受能力和审美习惯,以确保作品能够被广泛接受和理解。

在具体选择过程中,艺术家会根据自己的艺术风格、个人喜好和创作经验进行筛选。他们会从众多可能的意象中挑选出最符合自己创作需求和审美追求的意象,并将其作为作品的核心元素进行深入的探索和表现。

3.意象在工笔画中作为审美主体的地位

在工笔画中,意象不仅是作品的重要组成部分,更是审美主体。它通过艺术家的精心选择和创造,成为连接艺术家与观众、作品与世界的桥梁。观众在欣赏作品时,首先感受到的就是意象所带来的视觉冲击和情感共鸣。

意象作为审美主体,在工笔画中具有重要的地位。它不仅是艺术家表达情感和思想的重要载体,更是观众理解和感受作品的关键所在。因此,艺术家在创作过程中应高度重视意象的选择和创造,力求使其成为作品中最具吸引力和感染力的元素[4]。

(二)意象在工笔画中的具象化

1.工笔画通过精细的笔触和色彩来具象化意象

工笔画以其精细入微的笔触和丰富的色彩层次,将意象具象化于画面之上。艺术家运用细致的勾线和层叠的晕染技法,将意象的形态、纹理和色彩精准地呈现出来。笔触的轻重、快慢、疏密,以及色彩的浓淡、冷暖、明暗,都经过精心设计和调控,以营造出生动、真实的画面效果。在具象化的过程中,工笔画不仅追求外在形象的逼真再现,更注重内在意蕴的传达,使得意象在画面中焕发出独特的生命力和感染力。

2.具象化过程中艺术家对意象的诠释和再创造

在具象化意象的过程中,艺术家并非简单地复制自然或客观事物,而是根据自身的审美观念、艺术修养和创作意图,对意象进行诠释和再创造。艺术家通过对意象的深入理解和感悟,挖掘出意象所蕴含的内在美和价值,进而在画面中进行个性化的表达。这种诠释和再创造不仅体现了艺术家的艺术风格和个性特征,也丰富了意象的审美内涵和表现力。

在诠释和再创造的过程中,艺术家可能会采用夸张、变形、象征等手法,对意象进行艺术加工和提炼。这些手法有助于突出意象的某些特征或强化其审美效果,使画面更具张力和感染力。同时,艺术家也会根据自己的情感状态和艺术追求,将个人的情感色彩融入意象中,使画面充满个性化的艺术魅力。

3.具象化对意象审美价值的影响

首先,具象化使得意象在画面中得以直观呈现,观众可以通过视觉感知直接感受到意象的美感和艺术魅力。这种直观性有助于观众更好地理解和感受意象所传达的信息和情感。

其次,具象化过程中的诠释和再创造丰富了意象的审美内涵和表现力。艺术家通过对意象的深入挖掘和艺术加工,使得意象在画面中呈现出更加丰富、独特的审美效果。这些效果不仅增强了画面的艺术感染力和表现力,也提升了意象的审美价值和艺术价值。

最后,具象化还有助于推动工笔画艺术的创新和发展。在具象化的过程中,艺术家需要不断探索新的表现手法和技法,以适应不同意象的呈现需求。这种探索和创新有助于推动工笔画艺术在形式、风格、技法等方面的不断发展和完善。

五、结束语

一件优秀的艺术品的诞生,不仅仅需要娴熟的笔墨技巧,更需要艺术家对世间物象的深刻感知,要有极为敏锐的触感以及悲天悯人的情怀。中国画所蕴藏的丰富文化内涵,值得我们在人类文化发展的道路上继续探索,以更深入的认知充实内心,开拓思维方式,求得更多的可变性。

参考文献:

[1]陈师曾.中国绘画史[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[2]田军.克里姆特·席勒画风[M].重庆:重庆出版社,2013.

[3]易存国.敦煌艺术美学[M].上海:上海人民出版社,2005.

[4]王朝闻.中国美术史[M].北京:北京师范大学出版社,2010.