“折叠”地方:平替景点生产的媒介逻辑及其影响

[摘 要]近年来,发掘并打卡平替景点成为一种独特的旅游现象。平替作为一种消费方式,在进入旅游领域后带来了新的景观,并重塑了人地关系。对平替景点的研究为理解媒介化社会中旅游景点的生产逻辑和价值变迁提供了典型案例。文章选取被称为“广州小故宫”的广州农民讲习所为案例,通过深度访谈、社交平台等多元途径收集数据,分析平替景点的特征、生产逻辑及其影响下的人地关系。研究发现,打卡平替景点的本质是符号消费,是基于图文符号的日常空间再审美化;其生产围绕着“模仿”的逻辑展开;在媒介逻辑的影响下,游客根据媒介原则取用空间的元素,以是否适于媒体呈现判断空间的价值,进而通过旅游中的表演改编空间的意义。在平替景点的案例中,千姿百态的不同地方经由语言、图像与游客被层层“折叠”,从而成为了辨识度高、传播性强的平替。旅行成为策展式生活最重要的实现方式之一,平替景点的流行所反映出的符号消费趋势不可忽视。

[关键词]仿制景观;平替景点;媒介化社会;符号消费;网红;媒介逻辑

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2024)08-0040-13

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2024.08.009

0 引言

苏州东山的环岛公路水天一色,在镜头下与日本镰仓有着相似的景观,因此被称为“小镰仓”;广州的农民运动讲习所(以下简称“农讲所”),因有一堵靓丽的红墙被称作“小故宫”(图1)。近年来,这样“小字辈”的景点在社交媒体上极其普遍,被称为平替景点。据统计,全国各地有60多个“小镰仓”,30多个“小故宫”,更多的“小圣托里尼”“小京都”也在不断涌现出来1。一时之间,各地网友纷纷为小地方拍“大片”、贴标签,将照片分享到社交媒体上,发掘并向他人推荐身边的平替景点。平替作为2021年的年度消费热词之一,在社交媒体平台上走红,是一种流行于年轻人间的新消费趋势。平替的全称为平价替代,这一概念起源于美妆产品领域,尤指名牌产品的平价替代品,虽然价格较低、缺少品牌光环,但能让消费者体验到与名牌产品相近的功效。从经济学的角度而言,平替被认为是一种替代性消费[1]。

然而,旅游语境中的平替与日常消费品存在着较大的差异。在游客用镜头捕捉身边的景观并将之与著名景点联系起来的过程中,不仅改写了地方的意义,也展现了游客对特定景观符号意义的理解。值得指出的是,平替景点在历史上亦有迹可循。平替景点不断地追求与著名地标在视觉上的相似度,模糊真实与模仿之间的界线,这一点与仿制景观的特征相像。仿制景观是模仿世界知名地标、取用原址的元素和“光晕”的建筑物[2]。旅游产业一直是生产仿制景观的主要动力,一些仿制景观粗制滥造,被称为失败的山寨;另一些却得到了居民和旅游者的认可,甚至可能让旅游者意识不到它并非原作。这种争议同样出现在平替景点中,在打卡平替景点的热潮中,一部分人沉浸在发现身边美景的喜悦中,另一部分人则发现梦想与现实存在差距。例如,慕名前往“千岛湖小镰仓”的网友发现,那里只是杂草墩,所谓的“杭州小冰岛”只是大水坑,一些平替景点名不副实。

一方面,平替作为一种消费方式,在进入旅游领域后生产了新的景观、重塑了人地关系。另一方面,平替景点又与一直以来流行的仿制景观存在千丝万缕的联系。因此,对平替景点的生产、传播与消费进行研究,不仅可以深入刻画社交媒体时代独特的旅游消费现象,更为理解媒介化社会中旅游符号消费的媒介逻辑与价值变迁提供了典型案例。本文探究平替景点为何流行、有何特点以及产生了何种影响。具体地,研究选取被称为“广州小故宫”的广州农民运动讲习所为案例,通过深度访谈、社交平台等多元途径收集数据,分析平替景点的特征、生产逻辑及其影响下的人地关系。

1 文献回顾与研究思路

1.1 仿制景观与平替景点:以模仿为线索

苏州东山的环岛公路被看成是镰仓的平替,广州农讲所能被称作故宫的平替,主要是因为在旅游者看来两者之间具有一定的相似性,而相似性来源于模仿,这一点与仿制景观的特征相像。因此,以模仿为线索,将仿制景观与平替景点对比,有助于理解两种现象的特点与异同。

模仿贯穿人类社会历史,甚至有学者认为,“社会即是模仿”[3]。在古代西方,亚里士多德认为,模仿是人的一种与生俱来的创造能力,是一种积极的创造活动[4]。在古代中国语境中,精良的复制品被认为是可靠的,艺术实践中甚至有着模仿即颂扬的传统[5],在今天则常被解释为“致敬”。哲学家韩炳哲(Byung-Chue Han)指出,中国人对复制有两种理解:一是与原件明显有差异的仿制品,二是对原件精确还原的复制品,后者与原件价值同等[5]。他认为,这种语境下的复制是文化像细胞一样新旧交替以实现自我更新的过程[5]。因此,仿制景观是一种有着悠久历史渊源的社会现象。

20世纪90年代至21世纪初,正是全球化影响不断深入、我国大众旅游起步发展的阶段[6],当时兴起了开发建造微缩景观的热潮,如深圳世界之窗、北京世界公园等,它们一度成为最受欢迎的旅游景点[7],是改革开放后国人接触现代世界的一个重要窗口。然而,工艺粗糙、缺乏内涵的仿建往往被称为“山寨景观”,虽然它们与主题公园的仿制景观性质相似,但往往存在资金不足、浪费资源、扭曲历史甚至违规建设等问题。例如,河北山寨狮身人面像曾遭到埃及文物部门向联合国教科文组织投诉。2021年,国家文物局、文化和旅游部印发通知,明确要求坚决刹住滥建山寨文物之风[8]。此后,此类急功近利、忽视版权的山寨景观越来越少。

除了模仿知名地标外,还有一种特别的景观仿制现象,就是模仿历史上曾经存在过的经典。某些著名建筑物本身就是复制品,有些甚至超越了原作[9]。例如,现存的黄鹤楼并非崔颢诗中的黄鹤楼,而是1985年迁址重建的复制品1。这类景观仿制现象不仅在国内普遍,在国外也十分常见,如英国格拉斯哥出于旅游、商业发展和遗产保护等原因,继续生产著名建筑家麦金托什生前设计建筑的仿制品[10]。

鉴于仿制景观在类型上的多元性,旅游学界并没有明确界定仿制景观的概念,但主要有“复制景观”和“拟像建筑”两种概念视角。就复制景观而言,博斯克(Bianca Bosker)提出复制建筑(duplitecture)以描述模仿西方建筑设计和发展的城市形态[11];伯恩哈德(Bauer Bernhard)和杜乔(Canestrini Duccio)提出复制景点(copysites),以指涉具有全球知名度和普世价值的纪念碑或建筑群的复制品或仿制品。拟像建筑的视角来自鲍德里亚提出的拟像(simulacra)概念,拟像不是由现实生成的,也不是现实的投射,而是超现实的,是用符号替代现实的[12]。由此,部分学者使用拟像景观(simulacrascapes)[13]或拟像建筑(simulacra architecture)[14-15]来描述不指向具体建筑的仿制建筑和景观形态。复制景观和拟像建筑的不同在于,前者强调的是“形似”,即与目前存在原件的、世界知名地标的完整复刻;后者强调的则是“神似”,它们不存在用于参考的原件,而是对某人或某地风格的再创造。

无论是复刻,还是拟像,是模仿现有地标,还是模仿历史经典,仿制景观都以特定的符号形成共识,寄托游客对过往的回忆,明晰对当下的定位,其本质都是通过对符号的特定组合,形成仿制“视觉DNA”[15]。平替景点的模仿与仿制景观的模仿一脉相承,都突出其中的符号及对符号的模仿。不同的是,平替景点的模仿中,仿制的动力是个人传播而不是资本扩张[16];仿制的主体不是地产商或政府,而是草根化的网络用户和旅游者;仿制的结果不是具有实用性的物理场所,而是娱乐化、审美化的图文笔记。

1.2 媒介化社会的旅游行为:以符号为线索

随着互联网时代的到来,媒介在社会中扮演越来越重要的角色。传播学者施蒂格·夏瓦(Stig Hjarvard)因此提出媒介化(mediatization)理论,认为媒介已经发展为一种独立的社会机构,同时,媒介已经成为一种社会情境,渗透进生活的每个方面[17]。媒介逻辑(media logic)是媒介化理论中的重要概念,指媒介的体制和技术的独特样式,包括媒介分配物质和符号资源的方式以及借助正式或非正式规则运作的方式。媒介化理论认为,随着社会媒介化程度的加深,其他的社会制度越来越依赖媒介所控制的资源,为获得媒介资源而不得不服从媒介运作的规则[18]。例如,社交媒体深度介入旅游业和旅游体验,目的地通过社交媒体营销,旅游者通过社交媒体展演旅游过程,这都是媒介逻辑的体现。类似地,以前并不出名的苏州东山环岛公路和广州农讲所之所以能成为热门打卡地,平替景点被旅游者个体生产和传播以至于形成话题,都离不开社交媒体的发展。因此,在媒介化理论的启发下,本研究不仅分析社交媒体上有关平替景点的具体内容,并且关注社交媒体平台的特性如何影响游客的行为,讨论作为一种机构和情境的社交媒体如何对地方构建产生影响。

社交媒体依托数字技术,将人在日常生活中的事件转变为具有叙事-符号价值和审美价值的观看对象,日常生活由此转变为一种表演[19]。社交媒体时代的自我,是戈夫曼拟剧理论意义上的自我,去语境地展览个体的数字痕迹[20],人无时无刻不在“表演”。对地方而言,现实与虚拟的界限逐渐模糊,地方成为了混杂的空间。混杂空间借助移动社交网络和便携式接口,由不同的、不连续的空间合并创造出来[21],现实空间与虚拟空间的断裂被弥合[22]。社交媒体不仅是现实空间的表征和延续,更是数字时代的重要基础设施[23]。屏幕、手机等狭义媒介正嵌入城市空间,融入城市生活方方面面[24]。

如上所述,符号以及对符号的模仿是理解复制景观和拟像建筑的关键,同样,符号也是理解媒介化时代旅游行为的重要线索。索绪尔指出,符号由能指和所指的结合构成,能指面构成表达面,所指面则构成内容面[25]。鲍德里亚认为,在当今消费社会中,生产被扬弃了,符号统摄一切,我们消费的只是一堆符号[26]。旅游作为一种消费,旅游的过程也可以说就是收集符号、积累照片的过程[27]。大众旅游中的旅游吸引物,可以被理解为一系列相互关联的景观符号系统;旅游者则是“符号学家”,对吸引系统的符号象征意义进行解码,并在这一过程中追求真实[27-28]。在旅游的情境中,承载和流通符号的社交媒体,促进了表演主体与混杂空间的相遇,促成了当下旅游打卡这一典型实践。对于旅游打卡,学界常结合消费主义背景[29-33]和媒介朝圣理论[34-36]进行分析。“打卡”原本是劳动单位的签到管理方式,如今演变为了一种特殊的符号消费实践,强调人的身体在某一时空的到场,并使用社交媒体进行标记、上传和分享等互动[37]。在旅游打卡中,旅游者收集和运用符号,通过体验和表演满足社交与表达的欲望,旅游吸引物被赋予叙事-符号和审美价值[19,36];社交媒体集合了几乎所有的传统媒体形式,以感性力量吸引旅游者数字化地调取媒体和元素,也就是运用符号,重组空间的意义[19]。

综上,仿制景观为分析平替景点提供了历史上关于模仿的线索,符号的重要性被凸显出来,在媒介化理论的观照下,本文将社交媒体视为承载和流通符号的所在,以平替景点为研究对象,基于广州小故宫这一典型案例,运用访谈和社交媒体等多种渠道获取数据,以期理解社交媒体时代的旅游现象和旅游符号消费实践。

2 研究设计与案例介绍

2.1 案例:“广州小故宫”

案例研究被认为是沟通丰富的质性数据和主流的演绎式研究之间的最佳桥梁之一[38]。典型案例的选择对于案例研究至关重要[39],因此需要选择一个集中体现平替景点特征的案例,广州农讲所由此进入研究者视野。案例地位于广东省广州市越秀区中山四路42号,今全称为“毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆”。明清时期,这里被称为番禺学宫,是培养儒家生员和祭祀孔子以及先贤名儒的所在地。到了近代,伴随着国共合作的发展,毛泽东于1926年担任农讲所的第六任所长,培养了一批对中国革命具有重要贡献的学员。由此,农讲所旧址这一古老建筑成为具有重大历史意义的革命纪念地1。农讲所不仅是广州古代的儒家文化发扬地,也是广州近代革命的历史性地标。

广州市委市政府高度重视这一爱国主义教育基地的建设,为更好地传承、保护、利用红色文化遗址,不断投资翻新农讲所[40]。翻修后的红墙在阳光照耀下别有韵味,吸引了大批游客前来打卡。红色旅游景点广州农讲所,与作为旧时帝王宫殿的北京故宫,不仅在地理位置上相隔千里,在历史文化上也几乎没有交集。然而,通过游客镜头的建构,广州农讲所作为“广州小故宫”在社交媒体上走红。2021年的“五一”假期,广州农讲所到访游客超过3万人,比2019年同期增加57%,比2020年同期增加700%2,其成为了广州最热门的打卡地之一。

本文选取广州农讲所为典型案例,基于以下3个方面的原因。首先,在不同历史时期,农讲所这一空间有着不同的社会功能和大众认知,是一个具有地方感的动态变化的混杂空间。其次,长久以来,农讲所的旅游价值集中于其红色资源,访问量较为固定,在平替景点的浪潮中,农讲所迎来了意想不到的客流高峰,其广州小故宫的新标签获得广泛认同,农讲所官方最终也接受这一新身份。第三,案例研究要求对案例进行全面、深入的分析,良好的进入性和研究的便利性也极为重要。笔者之一是广州人,熟知农讲所历史,在研究中多次到访,与案例地建立了良好的关系,保证了可进入性,便于对材料进行三角验证。

2.2 数据收集与分析

本研究的数据通过线上与线下两个渠道收集。一方面,笔者于2022年9-10月、2023年1-2月赴农讲所进行实地调研,通过深度访谈、观察等方法收集线下数据;另一方面,通过社交平台收集农讲所网络图文作为分析材料。

在实地调研中,笔者与农讲所游客、工作人员等19位受访者(表1)进行了30~60分钟的深度访谈,围绕对农讲所的理解、对小故宫称号的态度及个人媒介使用情况展开。遵循最大差异的信息饱和法的方法论[41],本文选择了年龄、性别、职业等具有差异的游客。游客均满足以下两点标准:1)在农讲所参观至少一次;2)对小故宫的称呼和平替概念有所了解。访谈内容因受访对象性质而有所差异,主要包括:1)个人基本信息;2)农讲所的游玩情况或经营情况;3)媒介(微信、抖音、小红书等)使用情况。受访的农讲所工作人员均为在职工作者,在农讲所规章制度允许范围内开展访谈。访谈以线下面谈或线上会议形式进行。转录文本总计10万余字。文章使用编码对访谈对象进行匿名,以保护其隐私。A表示游客,B表示农讲所工作人员与志愿者。

网络图文资料主要来自小红书,这是平替产品与平替景点主要的讨论平台[42]。笔者以“广州小故宫”为关键词进行搜素,截至2023年2月28日,共有2300余篇笔记结果。在搜索结果中按热度排序,筛选满足以下条件的笔记:1)不具有广告标识;2)点赞数超过100个;3)标题与正文内容合计超过50字。人工筛选后获得笔记共100篇,近4万字,时间从2019年6月14日至2023年2月28日。图片资料来自上述笔记,笔记按发布时间排序分层抽样。部分图片由多张照片拼接而成,实际照片数量为116张。对网络文本的分析借助ROSTCM6软件完成,对图片的分析则遵循内容分析法通过NVivo11完成。

3 研究发现

3.1 社交媒体中的农讲所

在第三版《游客的凝视》中,厄里(Urry)在对全球化和数字化的关切中发问:我们怎能想象将观光凝视转到本地与平凡的事物上?游客拍的内容若在自家附近找得到,数字摄影究竟会变成什么模样[27]?对平替景点的研究呼应了厄里提出的疑问,本文首先回答旅游者分享的数字摄影有何特征,他们如何在平替景点的游玩中解读农讲所这一在广州范围内相对临近和熟悉的景点。

3.1.1 故宫的平替

笔者使用ROSTCM6对网络文本进行功能性分析-词频分析(中文),将“广州市”与“广州”合并为“广州”,将“哪儿”“记得”等表意不明的高频词删去,并将前50位高频词进一步归纳为旅游资源与环境、旅游活动、旅游基础设施3个维度,自然景观、人文景观、地理区位等8个子维度(表2)。旅游资源与环境维度中,人文景观词频占比最高,符合农讲所作为红色旅游景区的官方定位。其中,“红墙”是农讲所景观的焦点。“阳光”“光影”和“斑驳”展现了旅游者对变幻光影的追求和对良好拍照条件的高度关注。旅游活动维度中,“拍照”“打卡”是旅游者前往农讲所出游的主要目的。旅游基础设施维度由交通设施和地方管理两个子维度构成,在帖子中,这部分内容多以要点的方式列举,以突出实用性,提高参考价值。

通过对近4万字的网络文字分析发现,旅游者对农讲所作为广州小故宫的感知表现为:农讲所位于广州市内,有着红墙黄瓦,是北京故宫的平替景点,既适合在有阳光的下午去拍照打卡,又能了解独特的红色历史文化,提前预约便可以免费参观。红墙、黄瓦、绿叶与阳光等是笔记文本中被游客重复使用的符号,在语言修辞上模糊了广州农讲所与北京故宫的形象界限。

3.1.2 表演的舞台

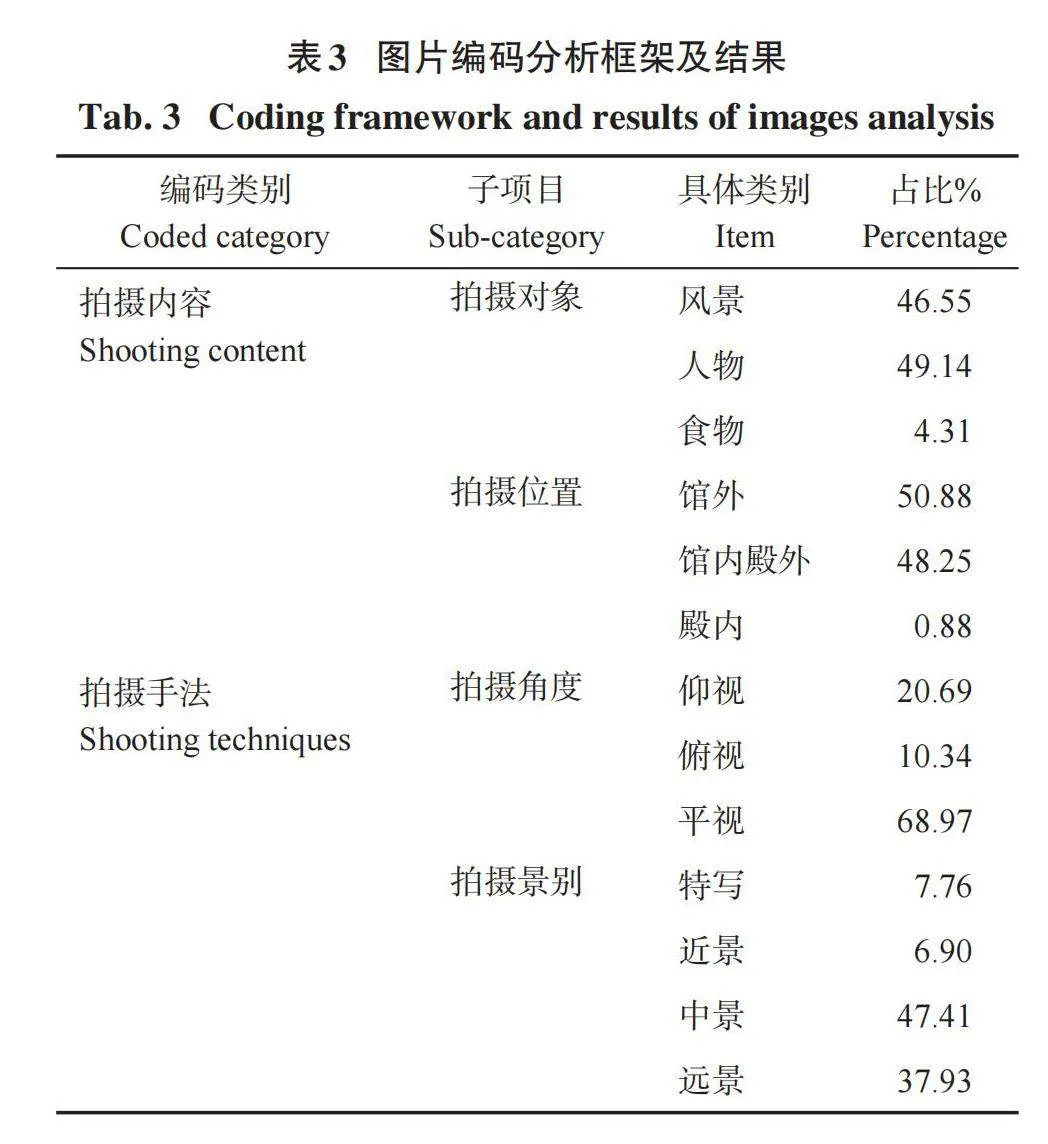

在图文创作模式中,图片所呈现的内容量往往超过文字,更能够体现旅游者的认知与想象,因此本文使用图片内容分析法。通过NVivo11对样本图片进行编码,统计分析图片内容反映的现象和意义。每一张图片都从拍摄内容和拍摄手法两方面分别编码统计,拍摄内容包含拍摄对象和拍摄位置;拍摄手法包含拍摄角度和拍摄景别(表3)。

打卡是对特定时空的记录,因此图片样本在拍摄对象上,人物略多于风景,本质上是在强调人物的在场,体现人物对场景符号的调用与支配。无论是人物还是风景图片中,农讲所的红墙都是被呈现得最频繁的核心符号。拍摄位置的选择与管理制度相关。农讲所馆侧的广场地形开阔,因临近图书馆和地铁站而人来人往,这一区域对游客摄影几乎没有专门的限制;农讲所馆内的游客摄影则要遵循游客中心相关规定,在持专业器材入内前需实名制报备;农讲所馆内展有藏品的各个殿内,对摄影的规定更加严格。工作人员表示,农讲所作为近代广州起义历史地标之一,殿内馆藏性质较为严肃,“包含文字的部分不能用相机拍。”(B4)因此,过半旅游者的摄影在农讲所的馆外区域,尤其是广场内展开。

平视的拍摄角度体现了旅游者在搜集符号的过程中,对农讲所亲近的观察态度。拍摄景别上,旅游者拍摄人物时远景较多,拍摄风景时则中景较多。一般而言,在日常拍摄中,拍摄人物时多采用中、近景以细致刻画身体和表情,拍摄风景时多采用远景、全景以展现环境的开阔,但在图片样本中则存在着几乎相反的情况。其一,农讲所面积较小,限制了拍摄距离;其二,旅游者出游时偏向于精心挑选服装,远景便于展示全身穿搭,即旅游者对自己的展示:“周末特意穿上纯白连衣裙去拍农讲所的红墙黄瓦”。(小红书用户@张媛ZHANG)

对116张笔记的样本图片分析可以发现,对于旅游者而言,农讲所几乎是可以自由表演的舞台。整体而言,旅游者偏向于在馆外的广场拍摄人物,用平视角度拍摄中景。作为画面主体的人物以多种方式亲近农讲所的自然和人文环境:汉服写真、结婚领证跟拍、逗弄猫咪;作为重要符号的红墙被不同主体解读出多样含义:庄严肃穆、美丽复古、让人联系到北京故宫。由此可见,农讲所作为故宫的平替之所以能在小红书上走红,一方面源于空间的开放可达性,另一方面源于旅游者以丰富的想象力对红墙黄瓦的符号进行解读,使得农讲所与故宫的相似性凸显。

综上,旅游者在旅游过程中拾取符号并重新解读,以图文形式在社交媒体中发布和分享,最终形成了平替景点的媒介呈现。费瑟斯通(Mike Featherstone)在《消费文化与后现代主义》中诠释了日常生活的审美呈现:在后现代,借助符号与影像之流,艺术与日常生活之间界限消解,“生活以审美的形式呈现出来,艺术成了一种美好的生活[43]”。旅游者借助平替这一视角,通过文字描述和图片刻画,即撷取符号进行模仿,使作为红色研学教育基地的农讲所被解码为具有反差感、审美价值的广州小故宫。可以说,平替景点现象的本质是旅游符号消费,是旅游者借助符号和影像对日常生活再审美化。

3.2 平替景点的生产逻辑

3.2.1 语言模仿:以修辞和类比“刷新”地方

在语言表达上,平替景点大多具有“小”这一前缀,如“小故宫”“小镰仓”“小圣托里尼”,在精准指向模仿的符号和风格的同时,亦直接表达了此地并非原件而是仿制品的意涵。多数历史景点(区)本身有自己的名称和特点,如农讲所见证了明清尊孔尚儒的学风和近代农民运动的历史,但在其作为平替的生产过程中,来自旅游者的新语言建构造成了地方意义的改编。甚至可以说,是旅游者通过社交媒体的符号化生产,赋予了地方新名字和新风格。

社会学家塔尔德(Jean-Gabriel Tarde)在论述“社会即是模仿”时提出,语言是一切模仿的伟大载体,是语言的发明大大促进了思想和欲望的传播[3]。模因(meme)这一概念由道金斯(Richard Dawkins)在《自私的基因》中首次提出,指的是文化传播单位或模仿单位,它通过一个过程而从一个人的头脑跳入另一个人的头脑之中[44]。布莱尔摩尔(Susan Blackmore)认为,模因正是通过模仿的方式得以进行自我复制:“任何一个事物,只要它能够通过模仿而得以传递,那么,它就是一个模因。”[45]

“小”式表达的平替景点无疑是一种具有修辞效应的网络模因。广州小故宫的修辞效应在于,即便是到访过农讲所的游客,也会因这一新的称号获得看待农讲所的新视角,产生新感受。A9虽在幼时去过农讲所,对其记忆深刻,但在见到带有“广州小故宫”话题的帖子之后,她一下子刷新了对农讲所的印象,“这些名字会给这个地方一种很文艺的感觉,就让我有点想去拍照了。”平替景点是强势的网络模因。强势模因的衡量标准包括保真度、多产性和长寿性,换句话说,能被精确复制、复制品数量巨大、存活时间长的复制因子便是强势模因[45]。流行于社交媒体的平替景点满足了这3个标准:其一,“小”这一口语化的语法前缀有助于增强保真度,即在传播过程中容易被更完整地记住和传递。其二,“小”作为语法前缀,对其后内容的包容度较高,并能结合后者赋予整个词汇新的意义,增加多产性。具体来看,“小”其后无论是故宫、镰仓还是圣托里尼,都是世界较高知名度的地标,而这些素材可以被不断取用、类比,具有举一反三的模仿价值。其三,数字化的社交媒体平台有助于增强长寿性,即延长模因的存活时间。平替景点主要存在于网络平台,其中的信息能被数字化地留存。综上,从语言的角度来看,以“小”式表达的平替景点作为强势模因,能通过极强的修辞效应和举一反三的类比价值,在社交媒体的传播中不断刷新人对地方的认识。

3.2.2 图像模仿:以边界和滤镜“裁切”地方

仿制景观与平替景点虽然都强调视觉上的相似性,但具有显著不同。仿制景观讲究在仿建比例、建筑材料等物理方面进行雕琢,让观者一眼便能捕捉到重要的视觉符号,识别出著名的地标原址,并立即对比出原址与仿制品之间的高度相似性。然而,平替景点并非一开始就是为了迎合游客、模仿地标而建造的,它们几乎都有其原来的视觉特征,如“广州小故宫”农讲所是市区中的革命遗址,“东莞小故宫”观音寺是深山中的寺庙,直觉上并不具备北京故宫建筑的相似元素。因此,平替景点的“建材”是图像本身,“设计师”就是旅游者。

首先,图像是展示个体表演的重要载体。上述图文分析已经说明,打卡平替景点主要是表演的过程,旅游者突出自我与空间的独异性,保持新鲜的个人形象和现场状态。在体验和表演的过程中,图像是最能将体验可视化、最能暗示时空真实性的载体[19]。早在19世纪末,柯达相机以“你压下按钮,其余由我负责”的方式促进了摄影的民主化,旅游途中的拍摄逐渐成为了旅游凝视的有形化与具体化实践[34]。在移动互联网和社交媒体不断深入生活的今天,图像在不断地改变人们的生活方式,同时也在塑造人们的观念和价值[46]。具体到大众媒介、电子媒介的引导消费中,真实的物及其使用价值则不再重要,重要的是被电子符号建构出来的物的意象以及对意象的消费[26],也就是符号消费。在符号消费中,“图像的信息传播作用是第二位的,其首要作用是感性,就是说它的感性是以审美或叙事为形式的。”[19]由此,以社交媒体为平台的视觉消费赋予了图像更丰富的表演意义。

其次,图像具有边界性,隐藏了与旅游想象无关的信息,这是农讲所能成为故宫平替的关键所在。通过对边界的规划和设定,观者的视野受制于镜头的边界,可捕捉的要素是有限的,因此观者才能沉浸在图像制造的幻象中[47]。观看先于言语,但观看事物的方式受知识与信仰的影响[48]。共同的文化背景下,对有限的要素的解读更容易指向共同的想象。平替景点的替代对象大多是具有文化共识的、易于被大众解码的国内外知名景点。正是因为故宫的家喻户晓,中国人才能见到红墙、黄瓦、石栏便联想到这一代表性建筑。2019年便去过农讲所和故宫的游客表示,虽然当时社交媒体上还未流行广州小故宫这一称呼,但当她看到农讲所的红墙时,“确实是能够联想到说‘它这个红,跟故宫的红其实很类似’,它可能跟故宫的朱砂红有一点点相关。”(A8)

第三,通过媒介技术,图像可被批量调整,突出了旅游想象相关的信息,也就是能够模糊原件与平替两者边界的符号。在罗兰·巴尔特看来,摄影的实质就是所呈现事物的真实性[49]。但是,随着图像编辑技术的发展和使用者媒介素养的提高,在图像技术蓬勃发展的时代,图像并不再完全忠实地反映真实,而是反映一种为俘获大众的视觉而伪装的真实[50]。图像中的标志和符号具有暗示性力量,进而在图像中强调重点以引导人们的理解,照片中存在着那些简单的要素正是为了使人产生联想[51]。因此,滤镜等修饰能够丰富图像中的细节,弥补的现实条件的不足,凸显模仿和复制的关键要素。在图像处理软件中,滤镜逐渐成为图像调整的一套“公式”,各类参数的调整日渐容易学习、方便分享而被大众化。要复刻风格相似的图片,几乎仅需使用同一套参数或同一个滤镜。由此,指向特定风格的图片修饰能被迅速、简单地完成,人们甚至可能意识不到,生产出风格相似的图片这一复杂的模仿行为,在社交媒体的数字逻辑中能被如此简单地机械生产。

综上,“图像不仅仅是映像,它也是偶像”[52],社交媒体中的图像通过边界和滤镜呈现优化的或者是扭曲的现实,旅游者得以视觉地、片面地“裁切”作为平替景点的地方。

3.2.3 行为模仿:在策展与学习中“编辑”地方

旅游是一门表演的艺术,而游客的身体是不折不扣的载体[53]。除了语言与图像外,旅游者的身体和行为也是模仿的载体,因为模仿不仅包括言行教导,也包括复杂的技能或行为方式的传播[45]。在社交媒体时代,正是旅游者的亲身到访与在虚拟网络空间中形成的共鸣,才造就了平替景点。德国社会学家莱克维茨(Andreas Reckwitz)将20世纪七八十年代后的社会称为“独异性社会”。他指出,独异性社会在价值上表现为对“独特”的推崇,在日常生活中,一个人的魅力来自创造力和最大限度的与众不同,类似地,一个地方的魅力也来自氛围与风格上的独特性[19]。正是因为对独特的推崇,致力于逼真模仿的传统仿制景点逐渐走向衰落[54]。平替景点看似是访问“赝品”,但其生产的逻辑与仿制景观存在根本差异,仿制景观是目的地自上而下建造的、既定的场景,但是平替景点是由游客通过社交媒体自下而上发掘并建构的“可编辑”的场景。

莱克维茨指出,使得生活具有独特性的重要手段是以“策展”的方式安排与展示个人生活。策展(curation)最早可以追溯到其拉丁文词根curare,有照顾、管理、管辖之义,后来逐渐成为西方博物馆界的常用词汇,指对策展物的筛选、分类、管理,并以此升华展品的艺术文化价值[55]。为了获得独异性,“个人可能用过一种旅行者的眼光看待自己居住生活的地方或附近,觉得这里‘总能发现新东西’;这样,人虽然没有离开家,却也‘在路上’。”[19]平替景点的兴起正是游客对身边日常景观重新审美化的结果。在平替景点的消费过程中,最重要是以策展人的态度,按照自己的意愿安排出游活动,巧妙地选择和取用活动、物品甚至他人,运用图像技术进行创作,将各要素组合成相对的“新”,在能力范围内实现自我追求。可以说,策展的核心是对符号的取用和发展。正因这种策展生活的创作热情和对地方符号的探索乐趣,“小镰仓”不仅遍布沿海地区,在内陆甚至新疆也能被复刻;“小故宫”既可以是广州的一座楼宇,也可以是海南的一面红墙。

值得指出的是,原本意图追求个性化的旅游与策展过程,经由社交媒体中介,实际上由模仿贯穿了平替景点的生产与消费过程。在游前,旅游者通过社交媒体获取目的地相关资讯,了解到平替景点及相关图像符号。社交媒体中的用户分享内容是潜在游客模仿或学习的材料来源。旅行前,“会在小红书上面搜一下别人穿大概什么类型的衣服”(A10),以模仿他人的穿搭和姿势;摄影师表示,“会参考一些当天的天气呀,还有就是会提前搜一下场景大概的样子”(A8),受访游客普遍都会参考他人的角度与构图。由此,出游准备这种复杂的技能和行为方式通过模仿被传播开来。在游中,旅游者在同一空间相遇,可能模仿对方的旅游行为。如老年旅游者在“小故宫”拍照时留意到年轻旅游者的拍照构思,“休息的时候看到他们在拍墙上的影子,很好看,我就也想试一下”(A6),模仿了拍照姿势与构图。在游后,旅游者将平替景点相关文字表述和图像上传至社交媒体,又成为可供他人参考的材料。

社交媒体将个人的消费转化为集体生活的一部分,通过社交互动刺激他人的消费欲望[1]。在旅游情境中,游客将旅游场景与自我生命结合,以图像的形式表现出来,使打卡呈现的平替景点不再只是一个稳定的地理实在,而融合到持续变化的在线实践当中[32]。来自网络空间的良好反馈则激励着游客进行到下一轮平替景点的生产与个人生活的“策展”中。模拟想象的对象可以对现实产生影响,成为新的现实[37]。总而言之,经由社交媒体中介的旅游行为,体现了基于符号的“嵌套”的模仿:一是对他人的模仿,即旅游者通过社交媒体学习其他用户的旅游与策展方式,形成一套生产和消费平替景点的可参考的规范;二是对地方的模仿,即旅游者通过符号影像将农讲所改编为广州小故宫,地方成为与某地相似的平替。

3.3 平替景点中的人地关系

在平替景点以及整个社交媒体语境中,旅游者以媒介逻辑对空间赋值,改编地方的意义,通过平替景点中的人地关系,可以窥见媒介对地方的影响。首先,媒介逻辑消解了时空距离,突出了符号价值。随着社交媒体深入日常生活,媒介逻辑也渗透了各种社会机构和个人生活中[56],社会事物的核心元素越来越遵循媒介原则、通过媒介形式表达[57]。具体到旅游领域,旅游吸引物的设计与建造越来越注重其在网络媒介上的呈现状态,意在成为容易提炼符号、更加适合拍照的地方[58];旅游者的旅游体验也越来越围绕媒体朝圣展开。一方面,社交媒体进一步压缩了时空,仿制景观通过物理存在消解人与远方景观的地理距离,从而达到替代的效果,其背后的逻辑是承认远方真实景观的神圣性;但是在平替景点的语境中,人们不在意景观的距离,致力于将身边景观模拟为远方景观,在“与符号游戏”过程中,享受策展与模仿的快乐。正如韩炳哲指出,以社交媒体为代表的数字媒体消除了那种将他者构建成他者的距离[52]。另一方面,社交媒体中的审美被突出,符号胜过现实。仿制景观中,符号是被给定的,融于现实环境的;平替景点中,符号是被发现的,优于现实环境的,旅游者与旅游地之间的关系实际上是符号化的关系。社交媒体渗入了日常生活与旅游消费中,促使普通个体投入媒介化表演[1]。

其次,媒介逻辑下的赋值以表演为核心,这一点同样对旅游符号消费的过程和结果产生重要影响。莱克维茨用“赋值”一词说明独异性社会中认定某一实体能或不能被赋予文化价值的过程,认为其本质是实体是否具有的叙事-阐释质量,在人的感官上则被理解为审美质量,旅游目的地因此会被审美化或阐释,将空间具有内在厚度的自复杂性发掘出来[19]。已有研究指出,“武汉小镰仓”南湖路口作为旅游通道,在传统意义上属于非地方,但在旅游者的网红叙事下被投射了神圣的景观符号,使公路成为表演日系风格的舞台[59]。由此,看似平凡的路口,通过旅游者的表演被解读成了具有符号意义的“小镰仓”。同样地,农讲所的红墙在旅游者的表演下,被诠释为蕴含复古气质的小故宫。简单来说,目的地的价值标准,越来越与是否“出片”、是否适于在媒体中呈现相关。

第三,空间的意义通过媒介化、符号化的表演被改编。符号可以再地方化,也可能去地方化。在旅游者的表演中,有意义的空间成为地方,失去意义的地方则成为无地方[60]。平替景点从空间转变为地方,是因为旅游者的表演赋予了空间特殊的情感意义。旅游者反复使用红墙、黄瓦等重要符号建构小故宫,开拓了理解农讲所这一空间的捷径。不少游客抱持着模仿与打卡的心态前去“小故宫”,却意外发现这个空间作为农讲所的意义。小红书用户@HANHUI韩惠提到:“本来是抱着拍照打卡的心态去逛,结果在看到陈延年的那篇介绍语后,我的眼泪都快要飙出来了。”对于农讲所具有的“小故宫”标签及其带来的客流量,农讲所馆长颜晖表示很自豪1。可以说,旅游者的媒介化表演和符号化叙事,加深了大众对农讲所的认识,丰富了农讲所这一空间的符号意义。然而,旅游者的过度表演也有可能改写或削弱了地方的意义。过度表演是指旅游者通过同质化的叙事和不真实的态度,不论主体性质地将地方建构成了标准化的景观。在文字表述上,农讲所作为国内遍布的几十个“小故宫”中的一个,几乎失去了名称的本真性。在图像上,旅游者模仿典型案例,框定图像中与旅游想象相关的信息[61],红墙、黄瓦等符号如排列组合般在“小故宫”图像中高度重复出现,几乎成为了营造小故宫的“公式”,读者几乎无法仅通过图片分辨北京故宫和小故宫,也难以分辨此小故宫与彼小故宫。在行为上,旅游者的表演可能脱离空间自身的历史意义,破坏居民、旅游者与管理者在符号意义上达成的共识。例如,曾有旅游者在农讲所馆内跳热舞,极大违背了农讲所作为历史古建、红色旅游景点的意义2。以符号为核心的、媒介化的表演,对地方而言是一把双刃剑——既可以使空间富有意义,也可以使地方丧失意义。

综上,通过平替景点这一案例可以发现,身边的日常空间经过媒介化叙事被赋予特殊情感意义后,会具有新的审美价值。同时,平替景点经过多轮同质化叙事,可能面临着独特情感意义丧失的风险,又转变为“无地方”。

4 结论与讨论

本文以平替景点这一新兴旅游现象为研究对象,在符号消费理论的启发下分析这种模仿现象背后的生产机制与社会影响,主要得出以下结论:平替景点的本质是旅游符号消费,是旅游者通过社交媒体创造的日常空间再审美化;具体而言,平替景点的生产围绕着模仿的逻辑展开,具有语言、图像、行为3个层次;在媒介逻辑的影响下,游客通过媒介原则取用空间的元素,以是否适于媒体呈现判断空间的价值,进而通过旅游中的表演改编空间的意义。在平替景点的案例中,千姿百态的不同地方被层层“折叠”,从而成为了辨识度高、传播性强的平替。

本文的理论贡献主要体现在两方面。首先,研究突破了媒介仅仅是表征工具的视角,指出社交媒体作为一种机制如何参与到旅游活动中。社交媒体是符号的生产与消费平台,在其影响下,人们对身边的日常景观进行审美化的展示,旅行因而成为策展式生活最重要的实现方式之一,在此逻辑之下同样可以理解精致露营、城市微旅行(city walk)这类具有网红特色的旅游现象的兴起。第二,研究与符号消费理论进行了对话,回应了全球化与数字化社会中人与地方的关系所发生的改变。同样是模仿,早年仿制景观通过物理存在消解人与远方景观的地理距离,从而达到替代的效果,其背后的逻辑是承认远方真实景观的神圣性;但是在平替景点现象中,人们通过制造与编辑符号,按照个体需求编写地方意义,将熟悉与平凡模拟为远方的神圣,地方成为游客通过社交媒体自下而上发掘并建构的可编辑的场景。

在实践上,本研究对管理者和旅游者两方具有启示价值。对于管理者而言,提供真实而独特的旅游体验有助于目的地的可持续发展。以平替景点为代表的网红空间受到追捧,主要是因为其独特的外观和符号价值,潮流的标签可以使目的地在短期内获得关注度,吸引大量的游客,但是从长期来看,当旅游者收集相似符号的热情退却,管理者要能够提供更有差异化的符号、更有体验感的活动,让游客在符号消费之外与景点建立更为深刻的联系,产生难忘的回忆。例如,农讲所管理者积极地面对旅游者媒介化的解读,以红墙这一符号为核心组织一系列旅游活动,如举办“红墙依旧”特别展览,开展“红墙里的新年”青少年研学活动。与此同时,管理者也应善于针对自身特色提炼符号,持续创新和改进景点的内容和服务,以满足旅游者不断变化的需求,时刻关注游客对景点符号的理解,尤其注意可能产生的负面解读。对于媒介化社会中的旅游者而言,需要思考如何平衡媒介使用与亲身体验。过度的媒介使用可能对亲身体验造成破坏。此外,将熟悉与平凡编辑为远方的神圣景观固然为日常生活增加了审美化的体验,但在符号的相似之外,如果能够深入了解地方本身,欣赏不同地方的历史与文化,则能够更多体验到旅游所带来的开阔视野、增长见闻的乐趣。

本研究也存在着一些局限,或许能为未来的研究提供方向。首先,本文对平替景点背后的经济因素诠释不足。本文主要从社会的媒介化、独异化程度加深的角度分析平替景点的流行所反映出的符号消费趋势,但是从经济学的角度而言,平替景点的出现或许与出行限制、消费降级等因素有关,未来的研究可以进一步关注在出行限制解除、经济向好的环境下平替景点的发展。第二,本文对平替景点呈现的特征差异透视不足。在农讲所中,旅游者为什么选择了北京故宫作为模仿的对象,又为什么选择了红墙、黄瓦等作为衔接模仿的符号,基于符号的模仿中可能蕴含着更深层的认知范式。在今后的研究中或许可以采用实验法,进一步探索符号的生产与模仿行为背后的心理机制。第三,本文选择的案例是本身就具有重要意义的空间,重点突出其意义被重构的过程,但也有一类平替景点属于完全“野生景点”,即原本不具有明显的意义,直到被旅游者发现可以当成平替。因此,未来的研究也可以关注平替景点内部的差异性。总体而言,如何进一步解释社会经济变迁对旅游消费方式的影响,探索媒介化社会中人们对旅行意义的理解,剖析媒介对人地关系及地方价值的影响,是下一步研究的重要方向。

参考文献(References)

[1] 彭兰. 媒介化、群体化、审美化: 生活分享类社交媒体改写的“消费”[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2022, 44(9): 129-137. [PENG Lan. Mediatization, collectivization, and aestheticization: “Consumption” reconstructed by life-sharing social media[J]. Modern Communication (Journal of Communication University of China), 2022, 44(9): 129-137]

[2] YOUSAF S, FAN X. Copysites / Duplitectures as tourist attractions: An exploratory study on experiences of Chinese tourists at replicas of foreign architectural landmarks in China[J]. Tourism Management, 2020, 81: 104-179.

[3] 加布里埃尔·塔尔德. 模仿律[M]. 何道宽, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2008: 11; 54; 147. [TRADE G. The Laws of Imitation[M]. HE Daokuan, trans. Beijing: Chinese Renmin University Press, 2008: 11; 54; 147.]

[4] 范欣. 媒体奇观研究理论溯源——从“视觉中心主义”到“景观社会”[J]. 浙江学刊, 2009(2): 219-223. [FAN Xin. Traceability of media spectacle research theory: From “visual centrism” to “landscape society”[J]. Zhejiang Academic Journal, 2009(2): 219-223.]

[5] 韩炳哲. 山寨[M]. 程巍, 译. 北京: 中信出版集团, 2023: 14-64. [HAN Bingzhe. Shanzhai[M]. CHENG Wei, trans. Beijing: CITIC Publishing Group, 2023: 14-64.]

[6] 戴斌, 夏少颜. 论我国大众旅游发展阶段的运行特征与政策取向[J]. 旅游学刊, 2009, 24(12): 13-17. [DAI Bin, XIA Shaoyan. On operational characters and policy orientation in China’s development stage of mass tourism[J]. Tourism Tribune, 2009, 24(12):13-17.]

[7] 李海瑞, 王兴斌. 深圳三景区成功的奥秘——“锦绣中华”、“中国民俗村”和“世界之窗”的考察报告[J]. 旅游学刊, 1995, 11(5): 30-34; 61. [LI Hairui, WANG Xingbin. A secret to success—An investigation report on Shenzhen’s “Splendid China”, “Chinese Ethnic Culture Village” and “the Window of the World”[J]. Tourism Tribune, 1995, 11(5): 30-34; 61.]

[8] 施雨岑. 坚决刹住滥建山寨文物之风[N]. 新华每日电讯, 2021: 002. [SHI Yucen. Resolutely stop the trend of indiscriminate construction of cottage cultural relics[N]. Xinhua Daily Telegraph, 2021: 002.]

[9] BERNHARD B, DUCCIO C. Copysites: Tourist attractions in the age of their architectural reproducibility[J]. Journal of Tourism and Cultural Change, 2019, 17(1): 13-26.

[10] BUCHRIESER Y. Simulacra architecture in relation to tourism: Charles Rennie Mackintosh in Glasgow and Antoni Gaudi in Barcelona[J]. Journal of Tourism and Cultural Change, 2019, 17(1): 100-114.

[11] BOSKER B. Original Copies[M]. Honolulu: University of Hawaii Press, 2013: 2.

[12] BAUDRILLARD J. Simulacra and Simulation[M]. GLASER S, trans. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994: 6.

[13] INGRAM S, REISENLEITNER M. Faking translation in Hallstatt: A visit to Hallstatt revisited I[J]. Transcultural: A Journal of Translation and Cultural Studies, 2014, 6(1): 43-52.

[14] GRABURN N, GRAVARI-BARBAS M, JEAN-FRANCOIS S. Simulacra, architecture, tourism and the Uncanny[J]. Journal of Tourism and Cultural Change, 2019, 17(1): 1-12.

[15] GRAVARI-BARBAS M. What makes Paris being Paris? Stereotypes, simulacra and tourism imaginaries[J]. Journal of Tourism and Cultural Change, 2019, 17(1): 27-41.

[16] 黎镇霆, 马悦柔, 翁时秀. 主题公园化古镇的后现代原真性体验及生成机制——以乌镇西栅景区为例[J]. 旅游学刊, 2023, 38(1): 42-52. [LI Zhenting, MA Yuerou, WENG Shixiu. The post-modern authentic tourist experience and its generation mechanism in thematic historic town: A case study of Wuzhen west scenic zone[J]. Tourism Tribune, 2023, 38(1): 42-52.]

[17] 戴宇辰. 媒介化研究: 一种新的传播研究范式[J]. 安徽大学学报(哲学社会科学版), 2018, 42(2): 147-156. [DAI Yuchen. Mediatization study: A new paradigm shift in communication research[J]. Journal of Anhui University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2018, 42(2): 147-156]

[18] HJARVARD S. The mediatization of society: A theory of the media as agents of social and cultural change[J]. Nordicom Review, 2008, 29(2): 102-131.

[19] 安德雷亚斯·莱克维茨. 独异性社会[M]. 巩婕, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2019: 42-43; 47; 64; 174-179; 239. [RECKWITZ A. Die Gesellschaft der Singularitäten: Zum Strukturwandel der Moderne[M]. GONG Jie, trans. Beijing: Social Science Academic Press, 2019: 42-43; 47; 64; 174-179; 239.]

[20] HOGAN B. The presentation of self in the age of social media: Distinguishing performances and exhibitions online[J]. Bulletin of Science, Technology & Society, 2010, 30(6): 377-386.

[21] SILVA A S. From cyber to hybrid: Mobile technologies as interfaces of hybrid spaces[J]. Space and Culture, 2006, 9(3): 261-278.

[22] 胡百精. 互联网与集体记忆构建[J]. 中国高校社会科学, 2014(3): 98-106; 159. [HU Baijing. The collective memory in the age of Internet[J]. Social Sciences in Chinese Higher Education Institutions, 2014(3): 98-106; 159.]

[23] 解佳. 理解数字时代的城市地方感: 基於媒介地理学的视角[J]. 世界博彩与旅游研究, 2022(5): 86-98. [XIE Jia. Understanding urban sense of place in the digital age: Perspective from the geographies of media and communication[J]. Global Gaming and Tourism Research, 2022(5): 86-98.]

[24] 孙玮. 城市的媒介性——兼论数字时代的媒介观[J]. 南京社会科学, 2022(7): 103-110; 130. [SUN Wei. The mediality of the city and the view of media in the digitial era[J]. Nanjing Journal of Social Sciences, 2022(7): 103-110; 130.]

[25] 罗兰·巴尔特. 符号学原理[M]. 李幼蒸, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2008: 25-27. [BARTHES R. Éléments de Sémiologie [M]. LI Youzheng, trans. Beijing: China Renmin University Press, 2008: 25-27]

[26] 仰海峰. 商品社会、景观社会、符号社会——西方社会批判理论的一种变迁[J]. 哲学研究, 2003(10): 21-26; 96. [YANG Haifeng. Society of the commodity, society of the spectacle and society of the signs—A variance of the Western social critique theory[J]. Philosophical Research, 2003(10): 21-26; 96.]

[27] 约翰·厄里, 乔纳斯·拉森. 游客的凝视(第三版)[M]. 黄宛瑜, 译. 上海: 上海世纪出版股份有限公司, 2016: 207; 247-248. [URRY J, LARSEN J. The Tourist Gaze 3.0[M]. HUANG Wanyu, trans. Shanghai: Shanghai Century Publishing Co., LTD, 2016:207; 247-248.]

[28] 肖洪根. 对旅游社会学理论体系研究的认识——兼评国外旅游社会学研究动态(上)[J]. 旅游学刊, 2001,16(6): 16-26. [XIAO Honggen. Understanding of the research on the theoretical system of tourism sociology—A review of the research trends of tourism sociology abroad (Part 1)[J]. Tourism Tribune, 2001, 16 (6): 16-26.]

[29] 余富强, 胡鹏辉. “我拍故我在”: 景观社会中的自拍文化[J]. 新闻界, 2018(3): 61-67. [YU Fuqiang, HU Penghui. “I shoot, therefore I am”: Selfie culture in landscape society[J]. Journalism and Mass Communication, 2018(3): 61-67.]

[30] 鄢方卫, 舒伯阳, 赵昕, 等. 世俗体验还是精神追求?——消费主义背景下网红打卡旅游的归因研究[J]. 旅游学刊, 2022, 37(6): 94-105. [YAN Fangwei, SHU Boyang, ZHAO Xin, et al. Secular experience or spiritual pursuit? The attribution of checking into Internet-famous places in the consumerism context[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(6): 94-105.]

[31] 周恺, 张海涛, 夏依宁, 等. 社交媒体影响下的城市消费空间新特征: 以小红书长沙“网红打卡地”为例[J]. 现代城市研究, 2021(9): 20-27. [ZHOU Kai, ZHANG Haitao, XIA Yining, et al.New urban consumption space shaped by social media: A case study of the geo-tagging places of Changsha on Xiaohongshu[J]. Modern Urban Research, 2021(9): 20-27.]

[32] 王昀, 徐睿. 打卡景点的网红化生成: 基于短视频环境下用户日常实践之分析[J]. 中国青年研究, 2021(2): 105-112. [WANG Yun, XU Rui. The generation of net red of punch card attractions: Analysis of users’ daily practice based on short video environment[J]. China Youth Study, 2021(2): 105-112.]

[33] 张高洁, 骆蓓娟. 消费社会视域下“网红打卡地”的媒体奇观及其批判[J]. 东南传播, 2019(10): 11-13. [ZHANG Gaojie, LUO Beijuan. The media spectacle and critique of “Internet celebrity check-in place” from the perspective of consumer society[J]. Southeast Communication, 2019(10): 11-13.]

[34] 黄骏, 徐皞亮. “我晒故我在”: 移动传播时代的青年游客凝视与自我建构[J]. 当代青年研究, 2021(5): 56-62. [HUANG Jun, XU Haoliang. I shared pictures therefore I am: Young tourist gaze and self-construction in the age of mobile communication[J]. Contemporary Youth Research, 2021(5): 56-62.]

[35] 蒋晓丽, 郭旭东. 媒体朝圣与空间芭蕾:“网红目的地”的文化形成[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2020, 42(10): 12-17. [JIANG Xiaoli, GUO Xudong. Media pilgrimage and space ballet: Cultural process of “web-celebrity destination”[J]. Modern Communication (Journal of Communication University of China), 2020, 42(10): 12-17.]

[36] 吴晨玥. 媒介朝觐: “旅游打卡”短视频内在生成逻辑研究[J]. 新闻研究导刊, 2023, 14(1): 7-10. [WU Chenyue. The pilgrimage of media: Research on the Internet logic of “checking in at popular attractions” in short videos[J]. Journal of News Research, 2023, 14(1): 7-10.]

[37] 孙玮. 我拍故我在 我们打卡故城市在——短视频: 赛博城市的大众影像实践[J]. 国际新闻界, 2020, 42(6): 6-22. [SUN Wei. I photograph, therefore I am, we card-punch, therefore the city is—Short video: The mass image practices of cyber cities[J]. Chinese Journal of Journalism & Communication, 2020, 42(6): 6-22.]

[38] 凯瑟琳·M.埃森哈特, 梅丽莎·E.格瑞布纳, 张丽华, 等. 由案例构建理论的机会与挑战[J]. 管理世界, 2010(4): 125-130. [ESSENHART K, GRIBNER M, ZHANG Lihua, et al. Opportunities and challenges of constructing theories from cases[J]. Journal of Management World, 2010(4): 125-130.]

[39] 王宁. 代表性还是典型性?——个案的属性与个案研究方法的逻辑基础[J]. 社会学研究, 2002(5): 123-125. [WANG Ning. Representativeness or typicality? Attributes of cases and the logical basis of case study methods[J]. Sociological Studies, 2002(5): 123-125.]

[40] 吴春燕, 鲍炜. “刑场婚礼”洒热血 深情瞻仰人如海[N]. 光明日报, 2005-06-20(3). [WU Chunyan, BAO Wei. “Execution ground wedding” spills blood and looks at people like the sea[N]. Guangming Daily, 2005-06-20(3).]

[41] 潘绥铭, 姚星亮, 黄盈盈. 论定性调查的人数问题: 是“代表性”还是“代表什么”的问题——“最大差异的信息饱和法”及其方法论意义[J]. 社会科学研究, 2010(4): 108-115. [PAN Suiming, YAO Xingliang, HUANG Yingying. On the number of qualitative surveys: The question of “representativeness” or “what represents”: The “information saturation method with the most difference” and its methodological significance[J]. Social Science Research, 2010(4): 108-115.]

[42] 刘天元. 年轻女性为何热衷在网络社区分享“好物”?——基于动因理论的分析[J]. 中国青年研究, 2019(7): 91-97; 112. [LIU Tianyuan. Why are young women keen to share good things in online communities? An analysis based on the theory of motivation[J]. China Youth Study, 2019(7): 91-97; 112.]

[43] 迈克·费瑟斯通. 消费文化与后现代主义[M]. 刘精明, 译. 南京: 译林出版社, 2000: 98. [FEATHERSTONE M. Consumer Culture and Postmodernism[M]. LIU Jingming, trans. Nanjing: Yilin Press, 2000: 98.]

[44] 理查德·道金斯. 自私的基因[M]. 卢允中, 张岱云, 陈复加, 等, 译. 北京: 中信出版社, 2012: 217; 220. [DAWKINS R. The Selfish Gene[M]. LU Yunzhong, ZHANG Daiyun, CHEN Fujia, et al, trans. Beijing: CITIC Press, 2012: 217; 220.]

[45] 苏珊·布莱克摩尔. 谜米机器[M]. 高申春, 吴友军, 许波, 译. 长春: 吉林人民出版社, 2001: 74; 174-175. [BLACKMORE S. The Meme Machine[M]. GAO Shenchun, WU Youjun, XU Bo, trans. Changchun: Jilin People’s Publishing House, 2001: 74; 174-175.]

[46] 戴雪红. 消费社会语境下商品包装艺术的视觉化审视[J]. 包装工程, 2012, 33(22): 1-3; 8. [DAI Xuehong. Visualize scrutiny of the merchandise packaging art in the consumption society[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(22): 1-3; 8.]

[47] 吴靖. 文化现代性的视觉表达: 观看、凝视与对视[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012: 233. [WU Jing. Visual Expression of Cultural Modernity: Seeing, Gaze and Looking[M]. Beijing: Peking University Press, 2012: 233.]

[48] 约翰·伯格. 观看之道[M]. 戴行钺, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2015: 4. [BERG J. Ways of Seeing[M]. DAI Xingyu, trans. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2015: 4.]

[49] 罗兰·巴尔特. 明室[M]. 赵克非, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2011: 114. [BARTHES R. Camera Lucida: Reflections on Photography[M]. ZHAO Kefei, trans. Beijing: Chinese Renmin University Press, 2011: 114.]

[50] 段钢. 视觉文化背景下的图像消费[J]. 江海学刊, 2006(2): 61-66. [DUAN Gang. Image consumption in the context of visual culture[J]. Jianghai Academic Journal, 2006(2): 61-66.]

[51] 伊安·杰夫里. 摄影简史[M]. 晓征, 筱果, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2002: 10-20. [JEFFREY I. A Brief History of Photography[M]. XIAO Zheng, XIAO Guo, trans. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2002: 10-20.]

[52] 韩炳哲. 在群中[M]. 程巍, 译. 北京: 中信出版社, 2019: 33-41. [HAN Bingzhe. In the Group[M]. CHENG Wei, trans. Beijing: CITIC Press, 2019: 33-41.]

[53] ADLER J. Origins of sightseeing[J]. Annals of Tourism Research, 1989, 16(1): 7-29.

[54] 陈霄, 蔡欣儒, 陈少楠, 等. 深圳主题公园旅游吸引力游客感知研究——以世界之窗为例[J]. 特区经济, 2021(10): 124-127. [CHEN Xiao, CAI Xinru, CHEN Shaonan, et al. Tourism perception of tourist attraction of Shenzhen theme park——Take Windows of the World as an example[J]. Special Zone Economy, 2021(10): 124-127.]

[55] 官璐, 师文, 李泓, 等. 非职业化、公共性流失与平台化——新闻传播学视阈下“策展”语义动态的计算分析[J]. 新闻大学, 2023(3): 28-44; 120-121. [GUAN Lu, SHI Wen, LI Hong, et al. De-professionalization, de-publicity and platformization——A computational analysis of semantic changes of curation from the perspective of journalism and communication[J]. Journalism Research, 2023(3): 28-44; 120-121.]

[56] 袁艳. 媒介化会带来旅游的终结吗?[J]. 江汉论坛, 2016(8): 114-119. [YUAN Yan. Will mediation bring about the end of tourism? [J]. Jianghan Tribune, 2016(8): 114-119.]

[57] 周翔, 李镓. 网络社会中的“媒介化”问题:理论、实践与展望[J]. 国际新闻界, 2017, 39(4): 137-154. [ZHOU Xiang, LI Ga. The problem of “mediation” in the network society: Theory, practice and prospect[J]. Chinese Journal of Journalism & Communication, 2017, 39(4): 137-154.]

[58] 解佳. 表征、关系、资本——媒介地理学视角下乡村网红民宿的生成逻辑[J]. 旅游学刊, 2022, 37(10): 50-64. [XIE Jia. Representation, relation, capital: The logic of making of Internet-famous rural homestay from the perspective of geographies of media and communication[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(10): 50-64.]

[59] 周梦, 卢小丽, 朱静敏, 等. 媒介朝圣视角下非景区型网红旅游地的探索性研究[J]. 旅游科学, 2023, 37(1): 59-74. [ZHOU Meng, LU Xiaoli, ZHU Jingmin, et al. An exploratory study on non-scenic net-popular tourism destinations from the perspective of media pilgrimage[J]. Tourism Science, 2023, 37(1): 59-74.]

[60] RELPH E. Place and Placelessness[M]. London: Routledge Kegan & Paul, 1976: 79-121.

[61] 黄燕, 赵振斌, 褚玉杰, 等. 互联网时代的旅游地视觉表征: 多元建构与循环[J]. 旅游学刊, 2015, 30(6): 91-101. [HUANG Yan, ZHAO Zhenbin, CHU Yujie, et al. The visual representation of tourism destinations in the Internet era: Multiple constructions and circulation[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(6): 91-101.]

The “Folded” Place: The Media Logic of Producing “Pingti”

Tourist Attractions and Its Social Impact

XIE Jia, CHEN Shuling

(School of Tourism Management, South China Normal University, Guangzhou 510006, China)

Abstract: Discovering and exploring the “cheaper substitute tourist attractions”, namely the “pingti” tourist attraction, has become a unique tourism phenomenon in recent years. Using cheaper substitute products has gained popularity and this attitude of consumption has also influenced tourism and the meaning of specific space. The in-depth study of cheaper substitute tourist attraction provides a typical case for understanding the production and value changes of tourist attractions under new technological conditions and social backgrounds. From the perspective of geographies of media and communication, this article attempts to study the changes in tourism behavior and aesthetics in the era of social media. Using the “Little Forbidden City in Guangzhou” as a case, this study collects multiple data through in-depth interviews and social media, and analyses the characteristics, production, and human-place relationships of cheaper substitute tourist attraction. The study has found that firstly the so-called cheaper substitute tourist attraction is presented in social media as the re-aestheticization of everyday life and it provided stages for the tourists’ performance. Secondly, the production of cheaper substitute tourist attraction follows the logic of “imitation” in three aspects. Thirdly, influenced by the logic of social media, tourists select the elements of space to determine the value of space based on its suitability for media presentation, and then adapt the meaning of space through performances in tourism. In the popularity of cheaper substitute tourist attraction, a variety of different places are “folded” and become homogenized. Travel has become one of the most important ways to achieve the so-called “curatorial lifestyle”, and the new trends in tourism aesthetics reflected by the popularity of cheaper substitute tourist attractions cannot be ignored.

Keywords: copysites; “pingti” tourist attractions; the mediatization of society; the consumption of sign; wanghong; media logic

[责任编辑:刘 鲁;责任校对:吴巧红]