安德烈·塔可夫斯基电影语言的诗性逻辑、时间哲学与空间建构

【摘 要】 俄罗斯导演安德烈·塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky)运用独特的“诗性叙事”,开拓出不同于传统戏剧叙事方式的路径,赋予电影以诗歌的鲜活生命力和张力。透过以长镜头为标志的风格化的镜头语言,他在有限的二维空间的屏幕上,成功地使单镜头塑造出现实中复杂多变的时间和空间,构建出以流动性、完整性、真实性为视觉表征的时间观,形成独特的时间哲学。

【关键词】 电影语言; 诗性逻辑; 时间哲学; 空间建构; 绵延时间

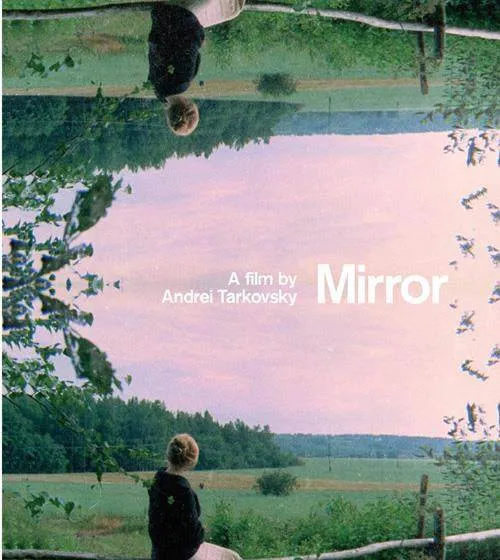

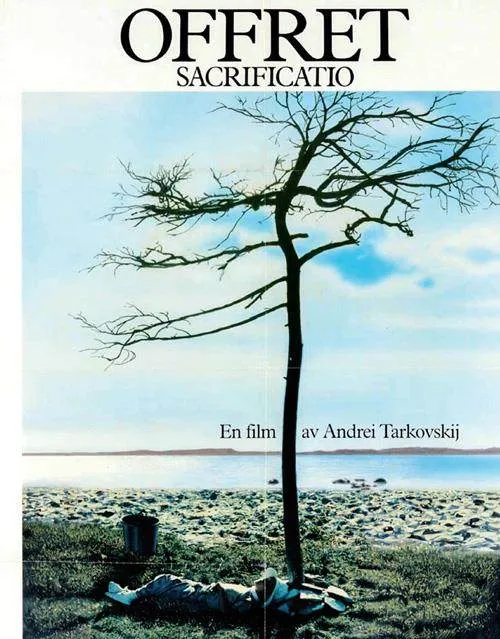

安德烈·塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky)在世界电影史上是一个特别的存在。他一生只拍摄了7部长片和3部短片,但这些作品却以鲜明的诗意风格和舒缓忧郁的哲思气氛独树一帜,对当代欧洲电影艺术风格产生了重要影响。观看塔可夫斯基的电影,犹如一次探索生命未知的旅程,又像经历一场超越现实的梦境。他采用现代的艺术形式捕捉时间的客观流动,展现了电影艺术独特的诗意与精神力量。瑞典电影大师英格玛·伯格曼(Ernst Ingmar Bergman)曾在自传《魔灯》中这样评价塔可夫斯基:“电影如果不是一种记录,就是一种梦幻。这就是安德烈·塔可夫斯基的伟大之处。他在梦幻的空间悠然自得。从不解释。总之,他需要解释什么呢?他是一个旁观者,能出神入化地运用影像运动。我以毕生的精力在轻叩那梦幻世界之门,即塔可夫斯基能悠然自得地遨游的梦幻空间。我只是偶尔才能进入这个神秘的境地。我大部分的刻意追求都尴尬地失败了……费里尼、黑泽明和布努艾尔等人都在与塔可夫斯基相同的世界里运动。安东尼奥尼也很接近,但却被他自己的单调沉闷所窒息。梅里爱则总是不假思索地沉浸在那个世界中。他是一个职业魔术师。”[1]塔可夫斯基是一位电影艺术的伟大先驱,他的电影有着深厚的俄国和欧洲美学与精神传统,具有永恒与普遍意义,与此同时又总是个性鲜明。[2]透过独特的镜头语言,他在有限的二维空间屏幕上,成功地使单镜头呈现出现实中复杂多变的时间和空间,伴以“诗性叙事”的逻辑结构,形成独特的时间美学。

一、塔可夫斯基电影语言的诗性逻辑

安德烈·塔可夫斯基是一位极富艺术使命感与道德感的艺术家,乡愁、悲悯、救赎,是他电影一以贯之的主题。塔可夫斯基为数不多的电影作品透露出浓郁的悲悯情怀和人文精神,烙有塔可夫斯鲜明的哲思印记:灵魂、审视、沉思、救赎。正是这种高贵而深沉的精神气质深深打动了一代又一代的观众。塔可夫斯基的每一部作品几乎都饱含着他对人类苦难的深沉思考。他时常使用隐喻、寓言等抽象手法来表达对信仰的思考。生与死、苦难与救赎、沦落与信仰、离别与乡愁,都是他电影中重复出现的主题。

在任何一个既定的历史节点,社会、技术和审美背景都决定了电影制作的物质条件,但是对于这些条件的不同反应却取决于艺术家的积极性。[3]很多时候,作为个人的导演在电影体制和制作过程中所起的作用是主导性甚至是决定性的。安德烈·塔可夫斯基的电影创作所体现出的正是艺术家的这种行动积极性。行动积极性不仅包含了艺术家超越生活世界表象的哲思、内心意识的觉醒、道德的内省,更包含了行动的价值。行动就是艺术家的自我揭示,而艺术家个人行动的本质就是描述人格生命中的“自我”(“我是谁”),这也构成了艺术家独特的个体叙事的起源。塔可夫斯基的电影作品就是他在艺术行动中进行“自我阐释”的镜子。他在创作中时常难以避免地将个人生命经验融入其中。幼年时父亲的出走,对塔可夫斯基的创作经验产生了深刻影响。例如他的作品经常会出现主人公与主人公父亲的对话,当主人公遇到谜题时,还会出现向父亲求教和征询的情节。父亲阿尔谢尼·塔可夫斯基的诗,也经常会出现在他的电影场景中,与原野、母亲、小木屋等代表“故乡”的典型意象一起,构成塔可夫斯基电影作品的鲜明标识。

由于深受诗人父亲的影响,塔可夫斯基对诗歌一直有着敏锐的感知力和审美洞察力,喜欢将诗歌与新的艺术形式结合运用到电影中。塔可夫斯基认为诗歌是叙述现实的一种特殊方式,是对生命本相的探寻,能使观众摆脱作者预设情节的限制,主动地参与到叙事中,因此在电影的叙事结构中,诗歌逻辑具有传统叙事逻辑难以比拟的艺术效果。在他看来,传统的电影叙事结构与镜头剪辑主要遵循线性逻辑,其缺陷在于难以避免将复杂的人性做简单化诠释,很多时候无法展现出生活世界的丰富性与多义性。然而,思想的产生和发展有其内生性和自主性,有时需要运用一种和一般逻辑推演完全不同的直观形式——诗歌来呈现。诗歌逻辑的开放式结构也使它具备了更多可能性,人类精神世界的许多隐秘层面,也只有用诗歌才能精确地描述。

由此,塔可夫斯基提出“诗歌逻辑”(或称“诗性推理”)的概念,创造性地将“诗的语法”运用到电影叙事结构中,将“诗歌逻辑”转化为独特的叙事策略——“诗性叙事”。①在他看来,诗歌文本中蕴含着一种蒙太奇手法难以达到的“内在张力”,因而诗歌的推理过程比传统戏剧更接近思想的发展法则,也更接近生命本身。塔可夫斯基喜欢在电影中向他最喜欢的诗人普希金和作家陀思妥耶夫斯基致敬,这两位作家的诗句也曾多次出现在他的电影中。塔可夫斯基将诗歌作为一种独特的思想写意语言,创造性地融入电影叙事,从而营造出风格化的艺术氛围和意境,使电影成为一种富有“诗意”的艺术媒介。

“诗意叙事”是一种通过“意象”呈现“诗意”的叙事技巧,它将诗歌融入电影,并通过梦境、回忆、幻想、意识流等具象化呈现手段,将人物心灵内部的抽象世界转化为可见、可触的意象和事件,从而实现隐秘心灵世界从“抽象”到“具象”、从“不可见”到“可见”的视觉转换,并营造出一种神秘的梦幻般的意境。“诗意空间”的营造离不开意象、事件和戏剧场景,塔可夫斯基特别喜欢运用梦境、回忆、幻想、闪回镜头(或称倒叙)等艺术手法建构意象,为情感赋形。在他看来,梦境、回忆、幻想、意识流等现代主义手法可以将人物内在的情感意象化、形象化、场景化,从而构建出极富想象力的诗歌化的戏剧空间,呈现出脱离日常化的艺术效果。

由于气氛比空间、故事或影像更占上风,所以塔可夫斯基的电影作品大多可归纳到“诗电影”这一特定类型。诗电影通常被视为一种确切的类型,展现出稳定的结构并执行特定的社会功能(即精英电影的功能)。诗电影理论家经常把它定义为电影媒介的本质。在爱泼斯坦1928年的电影《厄舍府的倒塌》中,诗意的品质可以归因于从超自然的叙事到诗歌所结合的一切。

这种带有强烈后现代实验色彩的“诗性叙事”,使情感成为事件,使“诗意”成为结构,颠覆了古典戏剧“三一律”的经典模式,也打破了好莱坞类型片的工业化模式,这种美学表达在今天依然显得较前位。尽管塔可夫斯基的电影在当时的文化语境下显得过于超前,曾被视为对传统电影文化的反叛,他的电影也常被批评晦涩难懂,然而,塔可夫斯基却革命性地开启了一场全新的电影美学实验。

二、塔可夫斯基电影语言的时间哲学

借助“诗性叙事”的结构方法,塔可夫斯基在电影艺术中重新塑造了“时间”的观念与结构。时间概念和蒙太奇概念一样,是电影语言最基本的概念,时间也是电影叙事的核心。电影是关于影像和声音之时间的艺术,是一种发展运动的艺术,这种运动在一个空间里建立身体之间的关系。[4]在作为电影媒介所架构起的“空间—时间”复合体中,时间是电影故事最根本、起着决定性作用的元素,空间始终只是一种次要的、复数的参考范围。[5]电影是最接近柏拉图时间概念的媒介,柏拉图认为时间是“永恒的运动影像”。延续时间是流动的,它作为一部影片的结构元素参与画面形象构建。延续时间是在故事范围内活动的,它决定着一部影片的完整表现。[6]

任何叙事都意味着在时间中组织被叙述的事件,意味着有一个时序,一个故事是在时间中定位和展开的。不同于现实生活,叙事的时间可以是虚构的时间。电影中所塑造的时间具有以下特点:首先,电影文本呈现出的“时间”具有区别于现实时间的虚拟性;其次,电影文本呈现出的时间是一种“绵延时间”的概念,它包括已经逝去的时间、正在流淌的时间,以及继续向未来延展的时间。电影影像展现了事物的发展过程,是一种“未完成时”,因此,电影中的时间是一个“生成”的概念,而不是一个完成式的概念。

塔可夫斯基将电影视为一种呈现时间本相的艺术,他写道:“重要的一件事,是在时光中找到时光……非常难,但必须做!”[7]“多年来我苦苦坚持,在时光之中,会有最出人意料的发现。”[8]他在《雕刻时光》一书中曾将导演工作的本质定义为“雕刻时光”。当雕刻家面对一块大理石,他会按照心中成品的形象,将不属于它的部分一片片凿除。电影导演的创作过程就是从“一团时间”中塑造一个庞大、坚固的生活事件组合,将他不需要的部分切除、抛弃,只留下成品的组成元素,也就是确保影像完整性之元素。[9]

在塔可夫斯基的美学著作中,经常会出现一种观念,即各种艺术是以时间性来区分的。他用“印迹的时间”这个概念来定义电影,认为电影区别于其他艺术门类的一个显著特点在于,电影使观众感受时间的方式犹如一个刻印时间的印刷机。电影直接面对“真实的时间”“生活的时间”,而其他艺术只是间接为之。[10]塔可夫斯基曾借用苏联作家鲍里斯·帕斯捷尔纳克(Борис Леонидович Пастернак)的话来表达他的观点,“现代主义诸潮流以为艺术是喷泉,而实际上它如同海绵”(1922年)。他以“海绵”的比喻表明,电影是一种对纷繁事件所体现的时间被动吸收的艺术和技术,就像海绵吸水一样[11],因此,电影具有摄取时间的本质功能。

塔可夫斯基专注于影像本身的结构,将影像与世界的复杂互动捕捉为时间本身的构成要素,通过影像把感官体验和时间刻印在连续的镜头里,而不太关注观众在电影放映时所经历的具体时间体验。塔可夫斯基所感兴趣的是电影中融入了艺术家体验的抽象时间,以何种方式与观众经历过的时间相遇,并怎样对观众产生影响。[12]在一次采访中,塔可夫斯基在回答一个关于他的电影改编成戏剧的可能性的问题时指出:“电影使我感兴趣是因为它不理会观众的时间和节奏,它有自己的时间和节奏。如果有人把它移到舞台上,他将消除我放在我电影里的这个时间问题,而这是非常重要的东西。没有它,一切都会分崩离析。”[13]

在电影叙事中,塔可夫斯基充分尊重时间自然流逝的特性,他透过魔术般镜头语言的构织,尽可能地在镜头中保持时间的完整性与真实感。塔可夫斯基式镜头所专有的这种特殊的时间性常常被后来的导演模仿,却从未有过可与之匹敌之作。[14]他这样做是要创建统一的时空域,使时间的偶然流动可以显现自己。为使这种流动的、完整的时间得以在银幕上完美呈现,塔可夫斯基偏爱运用长镜头。他对长镜头有着一种近乎执拗的偏爱,以致于以长镜头为代表的镜头语言,几乎成为塔氏电影的一种风格化标志。在他的电影里,五分钟以上的段落并不罕见,缓慢成为镜头构思的特点之一。这种时间性并非通过分或秒来计算,而是通过镜头来计算。例如《潜行者》里面有142个镜头,由这些镜头所组成的是一部拥有142种不同视角的作品,是一次由142块时间片段所组成的漫长的审视。与之相对的是另一个极端化的典范,即偏爱蒙太奇手法的导演爱森斯坦,例如《十月》中就含有3225个时间碎片。这两位伟大的大师级导演都是在雕刻时间,电影的原材料也都是时间,但两位雕刻师偏爱使用的工具却各不相同。[15]

长镜头作为叙事的表意符号,不仅在塔可夫斯基的电影中构造出独特的时空观,还成为实现他形而上哲学思考的电影语言,并在他的所有影片中形成一种贯穿始终的风格。塔可夫斯基喜欢在画面中安排多个人物在不同空间位置上的行动,配合着长镜头缓慢运动,在空间变幻中展现时间流动。例如在《乡愁》中有一个镜头,男主人公安德烈神情黯然地倚靠在房间内的一个角落,镜头由一个全景慢慢推到他的脸部特写,然后缓缓向左移动,在滑过墙壁上的一系列摆件之后,镜头又神奇地落在房间中央处(位置已变化)安德烈的背影上。在此塔可夫斯基如同魔术师一般,用一个由右向左平移运动的长镜头,使主人公在极短的时间(几乎同一时间)内同时出现在两个空间(由墙角到房间中央)。镜头由主人公开始,最终又回到主人公,这一个镜头将萦绕在人物心中的彷徨极致地表现出来。

塔可夫斯基还喜欢运用闪回、回忆、梦境、幻想等艺术手段进行倒叙,回溯过去,创造出与现实世界间隔的艺术效果。在他的电影叙事中,时间不再是线性的,而是变成一个可自由流动、伸展,并涵盖了丰富维度的意识流系统,既可以回到过去,又可以关照当下,还可以展望未来。由倒叙或闪回镜头带来的过去是一种主观的过去,它可以是人物真实的回忆,也可以是虚构的想象。以回忆、梦境为表征的“过去的时间”和以幻想、想象为表征的“未来的时间”,构成一个完整、开放、流动的时间系统,使观者得以在电影塑造的艺术时间中自由穿梭。这是一种将过去、现在、将来融为一体的整体性时间,也更加接近现实中人物所体验到的真实时间状态。这正是塔可夫斯基式的“时间辩证法”:由镜头所雕刻出的时间不是如同琥珀标本一般僵硬固化的时间,而是一种正在生成的“生动”“个性化”的“流动时间”。

塔可夫斯基的“时间辩证法”与法国哲学家柏格森生命哲学的“绵延”概念有相似之处。柏格森继承并发展了狄尔泰的生命哲学思想,认为世界的本质、万物的根源是生命之流。在柏格森看来,生命像一条永流不息的意识长河,在时间维度上自发地流动,“柏格森的全部论断在于证明各个部分只有从惟一的时间的角度来看才是有生命的或是真实的”[16]。柏格森将生命这种神秘的可用直觉感知的流动状态称为“绵延”,而“绵延”的真正本质就在于它总在流动与变化,而且是一种没有间断的绝对连续性,“绵延不仅仅是连续,而且是十分特殊的共存,即流的同时性”[17]。在每一瞬间,绵延分为两个同时的倾向,一是走向未来,另一是回到过去。[18]人的意识也如同绵延之流,任何一种意识状态既包含过去的记忆,也包含未来的指向,而当下的感受又是前一时刻感受的连续,这一切过程构成了“绵延”。塔可夫斯基在电影创作中所塑造的正是一种融合过去、当下和未来的“绵延时间”,他的时间哲学正是一种柏格森式的意识流动,突破了线性逻辑,呈现出自由延展性的流变状态。

三、塔可夫斯基电影语言的空间建构

这位极富开拓精神的电影大师运用独创性的语法策略“诗性叙事”,不仅塑造出完整、流变的整体性时间,还透过风格化的镜头语言塑造出独特的场景空间。后现代理论对艺术创作实践的重要影响在于,扭转了现代性中重时间、轻空间的倾向,并在塑造艺术作品时空关系中,将空间置于与时间同等地位。后现代理论的代表人物之一福柯就明确指出,空间是由社会构建的产物,而社会构建物本身又是按空间组合的,因此,空间是相互系列动态的过程——权力和象征——加以构建的话语领域。[19]“空间”逐渐跳脱出地理学的专属区域,在文化、艺术领域中也不断被审视与应用。空间不再被视为艺术创作实践中一种从属的被动容器,而是可以能动地重构故事、再造艺术表达力的动力。作为一种影像艺术,电影是通过使观者“观看”来理解叙事情境的,因此,电影叙事的“空间化”“场景化”在视觉形象构建中十分关键。空间在电影叙事中的特殊功能在很大程度上取决于电影的物质条件和语言条件,空间的艺术构建和呈现需要导演进行专门的构思与设计。

电影叙事以影像为基本叙述方式。镜头是影像的基本单位,为视觉提供素材,并在叙事者、故事、观众之间建立联系与互动。镜头语言由摄影机的运动、景别变化、画面剪辑及画外音等要素构成。镜头的长短、景别、运动轨迹及剪辑组合构成场景,场景的组织进而塑造、构成电影空间。电影中的事件和意象都是通过镜头语言、场景、空间得以呈现。电影媒介通过场景设置、演员表演设计所呈现出的“空间”,是一个由实体场景与人物行动空间共同构成的电影艺术作品的内部空间。

空间是在延续时间中出现的,是涣散的、不完整的,而延续时间却在组织空间。[20]在电影的空间塑造中,塔可夫斯基较为关心的是创造开放的空间,并在其中捕捉时间。塔可夫斯基的电影大多都经过一丝不苟的策划安排,一个镜头有时需要几天的排练和强制性的停滞,等待合适的光照和气象条件。理想的情况下,这种全面的计划会以一次拍出的独特镜头告终。塔可夫斯基的精心准备和对一次拍摄的偏爱,其效果预期是建立一个具体的空间和叙事环境,在这个环境里,时间的随机流动可以无目的,同时又有意义地介入。[21]

“空间”在塔可夫斯基电影中的功能不只是提供情节展开的地点,“空间”还是塔氏电影叙事中一个非常活跃的参与要素。从某种意义上说,“空间”可以被视作法国叙事学家格雷马斯所定义的“行动元”。作为“行动元”,“空间”与人物起到的作用相同,成为叙事的构成要素。[22]人物与空间之间始终存在一种关系转化,要么连接,要么断开,而这也构成了叙事基础。塔可夫斯基在镜头语言设计和场面调度上,经常突破陈规、不落俗套。在《乡愁》中有这样一个镜头,首先是安德烈站在街上的背影(全景),然后镜头缓缓推到背影近处(中景),随后镜头(以推的方式)又慢慢摇到了右边一扇带镜子的衣橱,落在了衣橱把手上(特写)。接着男主人公的一只手入画,拉动把手(固定镜头,特写),镜门随之拉开。此时镜头开始划过镜子向上运动,随着运动的结束,观众看到的是,镜子里显现出的竟然是另一张面孔(片中那个被人称为“疯子”的人的脸)!惊恐之中,安德烈飞速地关上镜门,痛苦地伏在衣橱上。导演通过这个长镜头设计,将主人公内心的孤独与精神的幻觉奇妙地呈现出来,激发观众的情感与共鸣,塔可夫斯基在镜头调度上的匠心独运由此可见一斑。

塔可夫斯基还喜欢让摄影机在运动中体现出丰富的景别,以及多种拍摄角度在层次上的差异。为构建多重透视的空间关系,塔可夫斯基时常在场景中设计一些通向外界空间的窗口,或者连接着另外一个空间的门,构造出多层空间。他的镜头中往往出现两个、三个甚至多个空间,并透过精心设计的长镜头的运动,精准地描绘出复杂的空间变化。他还偏爱使用景深长镜头,使处在纵深处不同位置上的景物都得以呈现。在场景设计与镜头构图上,他也常会选择纵深感强的长廊、街道、镜子等为背景,配合着大景深的拍摄,以突出视觉的纵深感与空间的深邃性。

总之,塔可夫斯基通过长镜头的设计与运动,赋予影像神秘莫测的魔力和丰富的可能性,并且创造出独特的叙事节奏。在长镜头极为自然、娴熟的运用下,塔可夫斯基电影中的人物,自由游走于层层叠叠的空间之间,镜头和人物的运动几乎不露痕迹、浑然天成,而人物丰富的心灵世界也得以传神地表达出来,这也成为塔可夫斯基在电影中营造诗意和情感的一种重要方式。

结语

安德烈·塔可夫斯基在世界电影史上的地位、影响力,及其浓郁的精神魅力都是独一无二、不可替代的。他打动人们的不仅是营造诗意影像的能力,更在于他所传达的艺术家对于人类及其所处世界的强烈使命感、自省精神和人文关怀。塔可夫斯基生活在一个特殊的时代,这些饱含诗意、哲思与人文精神的电影作品所折射出的思想光芒与人性深度,使他成为苏联诗电影主流之外的另类表达。安德烈·塔可夫斯基运用“诗性叙事”的叙事语法与结构,开拓出一条不同于传统戏剧叙事方式的路径,使电影具有诗歌那种鲜活的生命和张力。透过以长镜头为标志的风格化的镜头语言,他在有限的二维空间的屏幕上,成功地使单镜头塑造出现实中复杂多变的时间和空间。正是借助“诗性叙事”结构和独特的电影语言,塔可夫斯基在一个个消逝的影像中,完美地捕捉到时间的本质,构建出以流动性、完整性、真实性为视觉表征的时间观,形成独特的时间哲学。这位电影诗人用一种崭新的电影语言,将人们灵魂深处的哲思和情感唤醒,将人们不知道该如何表达的精神世界自由地呈现,转化成一个个具有魔力和表现力的画面,形成了独树一帜的个人风格。他雕刻时光,一如倒映,一如梦境。

参考文献:

[1][瑞]英格玛·伯格曼.魔灯(全译本):英格玛·伯格曼自传[M].张红军,译.桂林:广西师范大学出版社,2017:102-103.

[2][7][8][苏]安德烈·塔可夫斯基.时光中的时光[M].周成林,译.桂林:广西师范大学出版社,2007:6,455,65.

[3][美]理查德·纽珀特.法国新浪潮电影史[M].陈清洋,译.单万里,校.长春:吉林出版集团有限责任公司,2014:316.

[4][法]雅克·朗西埃.贝拉·塔尔:之后的时间[M].尉光吉,译.郑州:河南大学出版社,2017:8.

[5][6][20][法]马塞尔·马尔丹.电影语言[M].何振淦,译.北京:中国电影出版社,2006:218,235,235.

[9][苏]安德烈·塔可夫斯基.雕刻时光[M].陈生贵,李泳泉,译.北京:人民文学出版社,2013:64.

[10][11][12][法]雅克·奥蒙.电影导演论电影[M].车琳,译.上海:上海人民出版社,2008:36,36,35.

[13][21][美]罗伯特·伯德.安德烈·塔可夫斯基:电影的元素[M].金晓宇,译.南京:南京大学出版社,2021:223,211.

[14][15][法]安托万·德·贝克.安德烈·塔可夫斯基[M].方尔平,译.北京:北京大学出版社,2011:123,119.

[16][17][18][法]吉尔·德勒兹.康德与伯格森解读[M].张宇凌,关群德,译.北京:社会科学文献出版社,2002:172,171,209.

[19][法]米歇尔·福柯,保罗·雷比诺.空间、知识、权力——福柯访谈录.包亚明,主编.后现代性与地理学的政治[M]//.上海:上海教育出版社,2001:1-17.

[22][法]雷内·加尔迪编.影像的法则——理解电影与影像[M].赵心舒,译.北京:中国电影出版社,2015:98.

【作者简介】 孙蕾蕾,女,山东济南人,中央广播电视总台社教节目中心主任编辑、导演,中国民族学学会影视人类学分会理事,河北大学新闻传播学院硕士生导师,主要从事影视艺术、纪录片、国际传播研究。

【基金项目】 本文系国家社会科学基金项目“电视媒体虚拟现实媒介叙事手段建设与创新研究”(编号:22BXW076)阶段性成果。