二十年之诉(连载23)

对一桩延续二十年知识产权案例的剖析

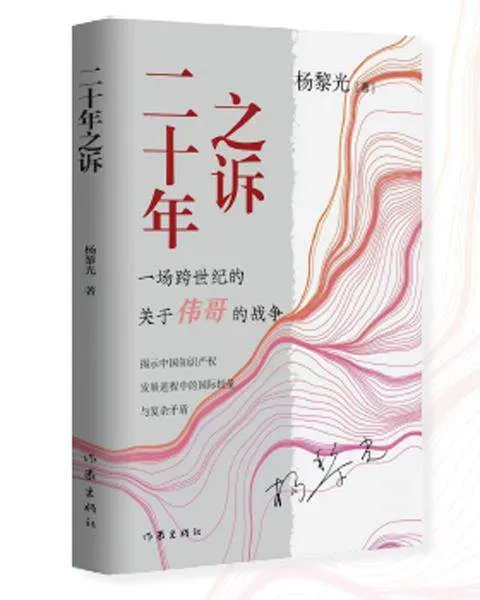

书名:《二十年之诉》

(揭示中国知识产权发展进程中的国际较量与复杂矛盾)

作者:杨黎光

出版社:作家出版社

出版时间:2022-06

ISBN:9787521218527

定价:79.00

第七章失落的药业

第一节 默克的礼物

2018年4月6日,移动新媒体《知识分子》刊出了王丹红的文章《罗伊·瓦杰洛斯博士的礼物:为了一个没有乙肝的中国》,为我们揭开了30年前美国默克公司友情价转让乙肝重组疫苗技术给中国的尘封往事。

20世纪70—90年代的中国,可谓谈“乙肝”色变。

从70年代开始,因共用注射针头、有偿卖血输血、母婴感染等诸多原因,乙肝在中国大规模暴发。

1979年中国首次乙肝流行病学调查结果显示,感染率超过9%。按世界卫生组织标准,乙肝病毒感染率高于8%,就属于疫情严重的高流行区域。

1992年疾控中心的监测数据显示:中国1到59岁人群的乙肝病毒阳性率为9.75%,这意味着每10个中国人里面就有约1个人携带了乙肝病毒,总量占当时全球的1/3。

在这短短20多年的时间里,每年因乙肝病毒感染相关疾病而死亡的人数高达27万人,每年出生的2000万新生儿中,近1/10受到乙肝病毒的感染。

中国工程院院士、北京大学病原生物学教授庄辉指出,在乙肝疫苗推广接种之前,中国有1.2亿乙肝病毒携带者,其中三四千万人是母婴传播所致。“成人感染乙肝病毒,只有不到10%演变为慢性乙肝,新生儿感染的患病率则高达90% — 95%。”因此,对新生儿和儿童进行乙肝疫苗接种,乃是防治乙肝病毒的重中之重。

应该说,中国的乙肝疫苗研制工作起步不晚。从1973年开始,时任北京人民医院检验科主任陶其敏带领团队经过两年的刻苦钻研,终于在1975年7月1日,研制出了我国第一代血源性乙肝疫苗——“7571疫苗”。

按照科研流程,研制出的乙肝疫苗需首先在大猩猩身上进行动物试验。但当时的中国,外汇匮乏,购买动物试验所需大猩猩的经费迟迟不能落实。首支乙肝疫苗被无限期地冷藏起来。“不能再等了,自己先打!”8月29日晚,心急如焚的陶其敏回到家中对两个孩子说,“妈妈今天打了我们研究的肝炎疫苗试验针,很可能得肝炎。为了不传染给你们,你们也暂时离妈妈远一些,注意观察妈妈情况。”

此后两个月内,陶其敏每周抽血5毫升进行检测,第三个月转入定期检查,始终没有发现异常。三个月过去了,抗体出现了!若干年后,陶其敏在接受记者采访时,淡然回应当年这一以身试药之举:“其实当时并没有很伟大的想法,只想尽快得到结果。当然也想到最坏的结果,是自己会感染乙肝病毒,但不打这一针也可能会感染。”

时任北京生物制品研究所所长、现今的中国工程院院士赵铠,负责乙肝疫苗的开发、生产任务。该所也是中国第一个国家卫生防疫和血清疫苗研究与生产的专门机构。

1986年,北京生物制品研究所等单位开发的血源性乙肝疫苗终于投产。这种用乙肝病毒携带者的血浆纯化灭活后为原料制成的疫苗虽然有效,“但有三大弊端。”赵铠指出,“以病毒感染者的血浆为原料,有污染环境、伤害生产人员等风险;长期、大量从人身上采血,既损害健康,也无法保障稳定供应。最关键的是,血浆中除了疫苗生产必需的表面抗原,还可能携带其他病原体,存在潜在的其他疾病交叉感染风险。”

此外,受手工作坊式的生产流程制约,产能很低。

“血浆加工后得到抗原原液,先装在大玻璃缸里,再一支支手工稀释。”曾在北京生物制品研究所负责乙肝疫苗生产的赵景杰告诉记者,一些同事在操作时不慎划伤手指,就感染了病毒。低产能导致了高价格。当时该疫苗需要80元一支,而那个时候中国城镇职工收入大部分人一个月才30元。

也就是说,一个老百姓不吃不喝,也需要3个月的工资才可以打上一支疫苗。就在这一年,大洋彼岸的美国默克制药公司成功分离出了乙肝病毒表面抗原的编码基因,将其植入可大量繁殖的酵母菌细胞基因组内,能迅速合成大量抗原,由此推出了人类第一支基因工程乙肝疫苗。

基因工程乙肝疫苗不但完美解决了血缘性乙肝疫苗的上述弊端,更加重要的是,产能问题也迎刃而解了。“它不是生物工作者能完成的,涉及很多工程问题。”赵铠至今记得,受邀实地考察美方生产线,在全封闭的现代化车间内,他们习以为常的玻璃瓶罐、手工搬运都没有见到,取而代之的是几十、数百立方米的大金属罐和连接它们的全封闭管道。

“从培养酵母菌,到收获酵母细胞、破碎细胞、纯化抗原……都在流水线上完成,是纯工业化的。”

其实,稍早前中国也同时启动了三个乙肝疫苗研制项目:重组酵母乙肝疫苗研发、重组CHO细胞高效表达乙肝表面抗原的研发和重组痘苗病毒乙肝疫苗研发。但第一个项目因主要研发人员出国而中断。第二、三个项目虽然成功拥有了自主知识产权,但在可预见的时间内,无法实现大规模工业化、标准化生产。

乙肝病毒威胁甚嚣尘上。为了抢时间,赵铠建议国家直接引进默克公司的基因工程乙肝疫苗。当年国家卫生部一位负责人佐证了这个说法:“我们选择同意这项(技术转让)合同而不是开发自己的生产技术,是因为我们迫切需要缩短生产时间。”

甫一接触,双方都吓了一大跳。默克公司一开始给出了一个跟美国一样的采购价格:3支疫苗100美元。这个价格让谈判陷入了僵局,100美元在当时对于中国老百姓来说几乎是天价。中国每年有2000万的新生儿,那么就意味着需要每年给默克公司支付20亿美元。要知道,1986年中国总税收不过才200亿美元!

时任默克公司CEO和董事会主席罗伊·瓦杰洛斯在回忆录中这样写道:

最初我们希望向中国出售乙肝疫苗,但我们很快意识到,即便我们将价格降到最低,他们也难以承担。在美国,乙肝疫苗需要分三次注射,费用是100美元,但对当时的中国普通家庭来说,这笔支出相当于他们大半年的收入。因此,我们开始谈判技术转让,价格问题再次出现,我们将价格一再压低……我很焦虑,时间如此紧迫,我想保护孩子们免受这种致命疾病的侵袭,新生儿在出生24小时之内就应第一次接种疫苗……最后我提出以700万美元底价将这项技术转让给中国,因为我知道,我们培训中国工程技术人员和派遣默克公司人员去中国的费用,也将会大大超过这一数字……几个月后,中国代表团同意了这一提议。

当年谈判的双方都承认,从那时起,这项合同之于默克公司,几乎很难再赚到钱。疫苗研发动辄投入几亿甚至几十亿美元。一心推动此项合作的罗伊·瓦杰洛斯甚至与公司其他高管发生过争吵。

经过一年的谈判,1989年9月11日,中国代表团和默克公司签署了转让重组乙肝疫苗技术的合同。根据合同,默克公司收取700万美元,向中方提供现有生产重组乙肝疫苗的全套生产工艺、技术和装备设计,培训中方人员,确保在中国生产出同等质量的乙肝疫苗。

此外,默克公司不向中方收取任何专利费或利润,也不在中国市场出售乙肝疫苗。

1993年10月,中国生产出第一批重组乙肝疫苗。

第一批接受该乙肝疫苗的新生儿,如今已经成年,他们的孩子在出生时也会接种乙肝疫苗。即使在今天,默克公司友情价卖给中国的重组乙肝疫苗技术,依然给中国贡献了65%的疫苗。

来自世界卫生组织的统计数据显示,中国乙肝疫苗的接种率,在1992年为30%左右,2005年,这一数值已经升至90%。以中国每年2000万新生儿计算,1993年至2018年的25年间,中国至少有5亿新生儿接种了乙肝疫苗。

监测显示,接种疫苗后,中国5岁以下儿童的乙肝表面抗原感染率降低了90%。15岁以下的儿童中,预防了约1600万至2000万例的乙肝病毒携带者。累计预防了280万至350万人可能死于由乙肝发展成的肝癌。

2014年,世界卫生组织向中国政府颁发奖项,以表彰中国在防控乙肝方面所取得的突出成就。

王丹红的这篇专题文章,以这么一段文字结束:“‘滴水之恩,当涌泉相报’,这是中华民族的美德。在默克公司将重组乙肝疫苗转让中国三十周年即将来临之际,《知识分子》谨以这篇文章,向罗伊·瓦杰洛斯致敬!”

这样的礼物,默克公司送了不止一次,不止一国。

“二战”结束后,日本国民深受肺结核之苦,但因国力贫弱,无力购买默克公司的特效药——链霉素。谁也没有想到,公司创始人乔治·默克做出了一个令人震惊的决定:向日本免除链霉素专利权,同时传授生产技术。受此优惠,日本制药公司得以生产出足够的低价链霉素,迅速遏止了肺结核的大流行。医者仁心。医生出身的罗伊·瓦杰洛斯光大了这种人道主义精神。

在他的主导下,1987年,默克公司与竞争对手分享了有关治疗人类免疫缺陷病毒(HIV)的研究结果,为艾滋病防治做出巨大的贡献。

更著名的是协助非洲人民抗击“河盲症”。

“河盲症”,也叫“盘尾丝虫病”,是一种名叫旋盘尾线虫的寄生虫寄生于人体皮肤、皮下组织和眼部,所致苔藓样皮炎、皮下结节和视力障碍,实际上是一种寄生虫病,又称“瞎眼丝虫病”。它广泛流行于非洲和热带美洲,在流行区造成了约5%—20%的成人失明。传染源是一种吸人血叫“蚋”的小昆虫。20世纪70年代,在全球肆虐的流行性疾病首推疟疾和非洲“河盲症”。全球大约有3700万人感染“河盲症”,27万人因此失明。

由世界卫生组织以及世界银行牵头的、用以消灭非洲11国“河盲症”的项目“盘尾线虫病控制计划”于1974年启动,向全球各大制药公司寻求帮助,开发药物以清除患者体内的线虫。但除了默克公司,其他制药公司对世界卫生组织的这一诉求并不感兴趣,纷纷拒绝了这一请求。

也就在这一年,1974年,时任北里研究所研究员的大村智在海边土壤中筛选出除虫链霉菌。这种细菌日后被发现可产生阿维菌素,可以消灭盘尾丝虫。大村智将这些菌种给了有意研发后续药物的默克公司。

当时的威廉·坎贝尔是默克公司寄生虫部门的资深主管,他参与了阿维菌素药物的研发,并且将阿维菌素提纯成毒性更低的伊维菌素。1982年至1986年四年期间,默克公司和世界卫生组织等机构开展了该药物的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期临床试验。

1987年,它获得法国相关部门的火速批准。

这可能是制药史上最快的审批流程,从申请到审批,只用了两天时间。伊维菌素之所以这么快被法国政府审批下来,是因为饱受“河盲症”之苦的这些国家,大多是或曾是法国的殖民地。

尽管它没有获得美国食品与药品监督管理局(FDA)的批准,但并没有影响它成为一个伟大的药物。

2015年诺贝尔生理学或医学奖授予了三位科学家,一位是发现青蒿素,从而为逐步扑灭疟疾这个人类顽疾立下功勋的中国科学家屠呦呦。

另两位,就是开发伊维菌素的功臣,上述日本科学家大村智、爱尔兰科学家威廉·坎贝尔。

1987年,默克公司宣布启动伊维菌素无偿捐赠项目用于治疗“河盲症”。至今,默克公司已向30多个国家与地区捐赠超过25亿剂药片,帮助了约2.5亿“河盲症”患者,直接花费超过了2亿美元,从而使得“河盲症”几乎绝迹。

该项目与全球各方紧密合作,被誉为“全世界最成功的公共/私营企业合作的典范”之一。

在默克公司的大堂显眼处,悬挂着一幅大字标语:

我们应当永远铭记,药物是为人类而生产的,不是为追求利润而制造的。只要我们坚守这一信念,利润必随之而来,而且总是会来,我们记得越牢,利润就越大。

这是默克公司的核心价值观,也成了世界各地很多企业家的座右铭。不是不关注利润,而是要洞悉通向利润的人性密码和商业伦理。

要不然,默克公司怎么可能在企业责任和利润最大化之间,达至如此精妙的平衡:一方面,多达16次获得美国《财富》杂志“美国十大最受推崇公司”称号;另一方面,曾经在1984年至1998年间保持不败,连续15年蝉联世界第一大制药巨头的桂冠。

1999年被一鸣惊人的辉瑞公司挤下王座后,也基本徘徊于全球药企TOP5行列。

能否成为伟大的企业,有时候仅仅在于这个企业能否在特殊的时点,突破各种人类的局限,站上人道主义这级商业文明的最高阶梯。

30年前,默克公司友情价转让乙肝重组疫苗技术给中国,此举本质上当然还是一个讨价还价下的商业行为,也有不足为外人道的品牌塑造、市场开拓、产品竞争上的通盘战术考量。

但其审时度势后做出的雪中送炭式的最后决定,散发着人道主义的光芒,被无数中国人感激,称之为“默克的礼物”。缺医少药已久的中国,太需要这样的礼物了。

第二节 缘分的天空

2018年12月18日上午,庆祝改革开放40周年大会在人民大会堂隆重举行,并向全球直播。其中一个重要的环节,是习近平等中央领导为100位被授予“改革先锋”称号及10位中国“改革友谊奖章”获得者颁奖。

在10位中国“改革友谊奖章”获得者中,排名第一位的是来自法国的梅里埃基金会主席、生物梅里埃集团总裁阿兰·梅里埃。

相比辉瑞、默克等美国跨国药企,国人对来自法国的生物梅里埃集团应该略显陌生,尽管它是全球细菌学和感染性疾病的细分市场冠亚军,市场占有率分别高达24%和13.5%,旗下有43家子公司、19个生产基地、20个研发中心和庞大的分销商网络,在全球160多个国家和地区开展业务。

但生物梅里埃集团和它的掌舵人阿兰·梅里埃与中国人民的友谊最是山高水长,是当代生物医学界当之无愧的中国人民的“老朋友”。

下面是我收集到的生物梅里埃集团官网上的一段小编年史,题为“梅里埃的中国情缘”:

……

1975年,时任国务院副总理的邓小平先生,在法国会见保罗·贝利埃先生(阿兰·梅里埃的岳父)。

1978年,阿兰·梅里埃先生首次访问中国。

1985年,第一台VITEK仪器在卫生部北京医院落户。

1986年,时任上海市市长的朱镕基先生,会见阿兰·梅里埃先生。

1997年,生物梅里埃集团北京办事处成立。

2004年,生物梅里埃中国和亚太总部在上海成立。

2005年,时任国务院总理朱镕基先生、时任浙江省委书记习近平先生,分别会见阿兰·梅里埃先生;生物梅里埃集团与中国医学科学院,在北京建立新发病原体鉴别联合实验室。

2006年,复旦大学附属肿瘤医院——梅里埃研究院联合实验室建立。

2007年,生物梅里埃集团与中国卫生部开展共抗院内感染合作项目。

2009年,首家生物梅里埃营养科学实验室在上海成立。

2011年,生物梅里埃集团中国上海浦东新基地建成;武汉P4高等级生物安全实验室奠基;时任卫生部部长陈竺先生为阿兰·梅里埃先生颁发中国卫生奖。

2012年,国家主席习近平先生在北京人民大会堂会见阿兰·梅里埃先生。

2013年,启动中国抗击耐药项目-CARE(China Against drug Resistance)。

2014年,习近平主席在法国里昂参观梅里埃生物科研中心;阿兰·梅里埃先生荣获2014年度中国政府友谊奖。

2015年,全国人大常委会副委员长陈竺先生和阿兰·梅里埃先生等为武汉P4实验室揭牌。

2016年,阿兰·梅里埃先生来华出席中国医学科学院建院60周年庆祝活动。

2017年,与上海市人民政府合作开展的“中-法-非”三方合作项目启动,支持上海市援非医生赴法培训。

从以上历史资料中,我们就可以清楚看到,为什么说阿兰·梅里埃先生是中国人民的老朋友。

在接受《第一财经》记者采访时,阿兰·梅里埃声称,自1978年踏上中国土地之际,内心就深深地建立起对中国的感情,他说:“1978年我第一次来中国,那时往返中国和欧洲的航班每周只有一班,周六出发的瑞士航空;北京当时的涉外酒店只有一个友谊饭店;那时马路上还都只有自行车。

“那时的中国基础科研还有很多的空白,也没有实验室。当时我被邀请去上课,听课的都是六七十岁的老人。但你们在很短的时间内重新建起了大学,这是令我最钦佩中国的地方。”

入华伊始,“在中国,为中国,与中国共发展”就成为生物梅里埃集团的发展理念,阿兰·梅里埃先生坚持“在中国研发,到中国建厂”,并选择直接与中国政府卫生部门合作,比如参与“非典”和“禽流感”等中国重大公共卫生事件的合作。

最令阿兰·梅里埃自豪的是,帮助中国在武汉建立起亚洲首个P4级别高等生物安全实验室。据统计,目前该级别的P4实验室数量不超过20个,大多位于欧美发达国家。

这个项目是按照梅里埃在里昂的P4实验室的模板建设的。里昂P4实验室是由梅里埃家族出资建设捐给法国政府的,也是当今技术最先进的P4实验室,目前主要由巴斯德研究所等机构使用。

从2004年“非典”暴发后,时任法国总统希拉克访华时提出,至2015年初竣工到正式运作,前后跨越十几年时间,也倾注了阿兰·梅里埃的全部精力。

他特意选择在中法建交50周年,将这份厚礼交付中国。

中法合建武汉P4实验室,顶着发达国家巨大的压力,阿兰·梅里埃为此几乎动用了自己全部的法国政界关系,最终说服法方与中方合作。

当记者问他,为何要在重重压力下帮助中国建P4实验室,阿兰·梅里埃说:“我想我是这些法国人当中流淌着最多中国血液的那个人。”

他信心满满地表示:“我是想P4能够成为中国‘一带一路’倡议的一个典范,始于里昂,抵达武汉。目前这个项目开展得很顺利,我认为是非常成功的,不仅对于中国,对全球也将发挥重要贡献。”

在2018年4月6日《知识分子》刊出王丹红的这篇《罗伊·瓦杰洛斯博士的礼物:为了一个没有乙肝的中国》之前,可以说,知道“默克的礼物”这一段温情往事的中国人屈指可数。

同样鲜为人知的是巴斯德系列先进疫苗的入华史,也渐渐被人们淡忘。正是为了写作此书,使我翻阅出这段不应该忘记的历史,让我感到有责任重温它。

主导此事的正是这个阿兰·梅里埃。

要把这个故事讲完整,必须追溯阿兰·梅里埃的家族渊源——这个今天在法国政商界拥有至高地位的梅里埃家族的成长史,基本上是人类和病毒较量的百年历史缩影。

这个家族为医学界所作的最大贡献,就是将疫苗实现工业化生产。疫苗,就是这个伟大家族的徽章!

为家庭基业长青奠基的是祖父马塞尔·梅里埃,他于1894年加入巴斯德研究所,从此与疫苗结缘。

“科学虽没有国界,但是学者却有自己的祖国!”这一句名言即出自科学巨人路易斯·巴斯德。这位近代微生物学的奠基人,被称为“拯救人类最多的科学家”,在美国学者麦克·哈特所著的《影响人类历史进程的100名人排行榜》中名列第12位。他在治疗鸡霍乱、炭疽病、蚕病等方面都有不菲的成就。他发明的巴氏消毒法,至今还在被广泛使用。

1885年,路易斯·巴斯德在人类历史上第一次成功研制了狂犬病疫苗,把他推上了名誉的顶峰。

1888年,当中国的慈禧太后开始大兴土木重修万园之园颐和园时,在欧亚大陆的另一端,一个全新的生物医学研究中心——巴斯德研究所在巴黎落成。

路易斯·巴斯德创办这个研究所的最初目的是生产狂犬病疫苗,并支持对传染病的进一步研究。从19世纪末开始,巴斯德研究所一直站在对抗传染病的最前线,为人类找到了对抗破伤风、肺结核、脊髓灰质炎、流感、黄热病和鼠疫等病毒性疾病的方法。1983年,他第一个分离了艾滋病的HIV病毒。

自巴斯德研究所创立以来,已有8名科学家因为在疫苗方面的突出贡献,获得了诺贝尔生理学或医学奖。

1894年加入巴斯德研究所后,马塞尔·梅里埃的名字第一次和路易斯·巴斯德联系在一起。他参与发现了白喉抗毒素。三年后,马塞尔·梅里埃在其家乡里昂成立了梅里埃生物研究所。在这里,他开发了第一个抗破伤风血清。

1937年老梅里埃去世,他的儿子查理·梅里埃继续在科研和商业两个领域耕耘家族的领地。特别是二战期间,当很多法国资本都选择与德国合作时,查理·梅里埃却秘密地为法国抵抗组织提供战争中急需的医疗物资。这为这个家族赢得了国家荣誉。

40年代,他引进荷兰教授弗伦克尔开创的体外培养技术,成功研制出口蹄疫疫苗,引发了疫苗制造领域的变革,催生了用于体外诊断测试的试剂。

自此,疫苗学开始应用于人类医学和疫苗的工业化生产。

1960年,商业天赋爆表的家族第三代阿兰·梅里埃接管梅里埃研究所,“梅里埃帝国”急速呈树形扩张:先是孵化出生物梅里埃集团,前者逐渐成为家族的商业旗舰。

1968年,梅里埃研究所51%的股份被当时居世界第七位、法国第一位的国际化学药和化工集团罗纳·普朗克公司收购,并成为后续收购平台。

1985年该平台收购巴斯德研究所部分资产,成立巴斯德梅里埃疫苗公司。后者又于1989年收购加拿大疫苗企业康诺特,强强联手后的巴斯德梅里埃康诺特联合体,自此成为世界疫苗的领导者。

1999年,罗纳·普朗克与赫斯特合并,组成安万特公司,作为其疫苗事业部门的巴斯德梅里埃康诺特,更名为安万特巴斯德。2004年,法国第二大制药企业赛诺菲收购安万特,疫苗事业部门也随即改名为赛诺菲巴斯德。

接下来,赛诺菲巴斯德又马不停蹄地于2008年至2010年的3年内收购了3家业内创新公司,终成全球人类疫苗领域的超级霸主——每年生产10亿支以上疫苗,为全球超过5亿人提供免疫保护,覆盖20种由细菌或病毒引发的感染性疾病。

值得一提的是,除了赛诺菲巴斯德,长袖善舞的阿兰·梅里埃又以梅里埃研究所的动物保健技术资产,于1997年与默克公司合作成立梅里亚公司,并在2009年被赛诺菲全资收购,打造成了最专业的驱虫药和疫苗生产企业,和业务遍及全球150多个国家和地区、市场占有率达15%的全球第二大动保公司。

在阿兰·梅里埃的精心运作之下,梅里埃研究所以一所之力,成就了生物梅里埃、赛诺菲巴斯德和梅里亚三大世界级生物医药企业。

可以说,法国里昂今天成为全球生物医学重镇,梅里埃家族居功至伟。

这样的影响力甚至令路易·巴斯德的继任者肃然起敬。

2017年卸任的巴斯德研究所原所长克里斯蒂安·布雷乔特在接受媒体采访时这样说道:“巴斯德研究所尽管地处巴黎,但是我们还是要和里昂的生物医药公司合作,梅里埃取得的成功是举世瞩目的。”

早在1978年,阿兰·梅里埃就首访中国,把他的生物梅里埃集团迅速融入高速发展的中国医疗市场,并视中国为他的生物梅里埃集团的第二总部。

但他在20世纪90年代初,力促当时最先进的巴斯德系列先进疫苗早早进入中国的事迹,则鲜为人知。

缘分的天空中,总是飘着巧合的云朵——为玉成此事牵线搭桥的主角之一,竟是我在此书中多次采访过的孙明杰先生,孙明杰先生在回忆中说:

20世纪80年代末、90年代初,我在深圳进出口贸易公司工作。因为我毕业于中国药科大学,所以我的主要业务方向是关注欧美医药企业的最新动向,想方设法为国家引进国内急需的前沿医药产品和技术。

一个偶然的机会,我从香港的医药界朋友那里听说赛诺菲巴斯德,要在亚非拉多个国家设立最先进的流感疫苗工厂,亚洲国家他们初定在印度。

当时国内急需包括流感疫苗在内的各类先进疫苗。我就想:能不能说服赛诺菲巴斯德把拟建的流感疫苗工厂放到中国来?通过香港朋友的牵线,我和同事抱着试试看的心态飞到法国求见阿兰·梅里埃先生,表达了两个意思:一个是现代医药产业基础薄弱的中国,极其希望得到赛诺菲巴斯德这样的先进企业的帮助;二是中国市场潜力巨大,正是赛诺菲巴斯德这样的跨国企业大展宏图的首选之地。

真是没想到,阿兰·梅里埃先生当场就答应了我们的请求,并第一时间与赛诺菲巴斯德的管理层协调。

大概半年时间吧,我们又跑了几次法国,在阿兰·梅里埃先生的大力促请下,赛诺菲巴斯德把它的亚洲布点最终敲定在了中国深圳。

孙明杰先生找对了人。阿兰·梅里埃正是解决这件事情最合适的人:对中方,他有深厚的情谊;对法方,他又有足够的影响力。自此,赛诺菲巴斯德成为中国公共卫生领域的一个重要合作者和参与者。

1995年以来,赛诺菲巴斯德将多个重要的疫苗产品引入中国,包括1995年的第一个Vero细胞狂犬病疫苗、1996年第一个流感病毒裂解疫苗、1997年第一个B型流感嗜血杆菌结合疫苗、2009年第一个脊髓灰质炎灭活疫苗和2011年第一个五合一联合疫苗。

1996年,深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司(SSPBP)设立,赛诺菲巴斯德成为第一家进入中国的跨国疫苗企业。

2007年,赛诺菲巴斯德投资7亿人民币,在深圳建立了现代化流感疫苗生产基地,在国内率先使用自动预填充注射器灌装线。

2017年,赛诺菲巴斯德为中国计划免疫供应了近50%脊髓灰质炎灭活疫苗。

无心插柳柳成荫。在协助赛诺菲巴斯德入华的过程中,孙明杰先生本人也在机缘巧合之下,早早跑进了“抗耐药抗生素药物开发”这个黄金赛道。

1996年,他设立湘北威尔曼制药股份有限公司,专攻抗耐药抗生素新药开发。截至目前,湘北威尔曼已成为该领域的引领性创新企业,拥有注射用头孢噻肟钠舒巴坦钠、头孢曲松钠舒巴坦钠、哌拉西林钠舒巴坦钠等3大国家重大创新药物。另有7个在研的Ⅰ类新药正整装待发,其中的国家一类精神科药物莫达非尼,是全国独家品种,被列为保障国家国防安全的国家战备用药。

如此种种,堪称又一片缘分的天空。

下期预告

第三节 西药东渐

有历史记录的西药东渐,最早始于1843年英国人于上海开设怡和洋行,代理西药进口业务。

化学药得以在中国开枝散叶,诊所和药房合而为一的西药房扮演了关键角色。

1850年,屈臣氏药房在广州沙面开业,这是中国最早的西药房。它的前身为东印度公司药官哥利支(又译“郭雷枢”)于1828年在广州十三行开设的“广东医局”,后为英商屈臣氏叔侄所继承。