中国公共服务标准化建设的回顾与展望:一个基于研究文献的分析

摘 要:以标准化促进基本公共服务均等化、普惠化、便捷化,是新时代提高保障和改善民生水平、推进国家治理体系和治理能力现代化的基本要求。公共服务标准化建设已成为学界关注的重点。对既有文献的系统分析发现,中国公共服务标准化建设已实现对公共服务标准化内涵与战略价值较系统的澄清与定位,并展开了具有地方特色的公共服务标准化建设实践。整体而言,近十年中国公共服务标准化建设取得了较可观的成效,但当前也面临着理论、技术与制度层面的困境,需要在强化理论探索、提升标准质量和完善监督机制等层面进行更多尝试。为更好地助推中国公共服务标准化建设实践,未来相关研究应重点关注建立更具公共精神的公共服务标准化理论框架、构建科学合理的公共服务标准化政策评估体系以及重视质性与量化研究的结合等相关主题。

关键词:公共服务;标准化;研究进展;中国

DOI:10.13948/j.cnki.hgzlyj.2024.03.009

陈世香,武汉大学政治与公共管理学院、武汉大学地方政府公共服务创新研究中心,电子邮箱:chensx@whu.edu.cn;李帅,武汉大学政治与公共管理学院、武汉大学地方政府公共服务创新研究中心,电子邮箱:lishuai950906@163.com。本文受湖北省市场监管局标准化处委托项目“湖北省政府管理标准化体系优化研究”(1203/250000471)和湖北高校省级教学研究项目“新文科建设视阈下中国行政管理学科复合型人才培养模式创新研究”(2022014)的资助。感谢匿名审稿人对本文提出的意见,文责自负。

一、引言

进入新时代,人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾已成为我国社会主要矛盾。面对新形势,党中央和国务院大力推进以基本公共服务为核心的民生改善工程,从健全基本公共服务体系,推进基本公共服务标准化与均等化,到以优质基本公共服务共享助推共同富裕,层层递进(姜晓萍和吴宝家,2022)。公共服务标准化是提升公共服务效率和质量、满足公民公共服务需求的重要手段(Song等,2021)。在深化服务型政府建设的探索实践中,标准化建设被纳入改进公共服务质量的范畴,被视为公共服务质量持续提升的一项重要技术和方法(陈振明和耿旭,2014)。由于政府向公民提供的质量公共服务水平和程度直接影响质量公共服务的评价效果(邓悦,2014),因而标准化愈加受到中央政府的关注和重视。

早在2010年10月,中国国家标准化管理委员会就发布了《公共服务标准化指南》(征求意见稿),在国家层面为构建公共服务标准化的通用框架进行预备。随后,《社会管理和公共服务标准化工作“十二五”行动纲要》《政府部门建立和实施质量管理体系指南》《质量管理体系地方政府应用GB/T 19001—2008指南》《关于建立健全基本公共服务标准体系的指导意见》等重要文件相继出台,从公共服务标准化的指导思想、整体规划到具体操作,我国公共服务标准化体系初步成型。2021年3月,国家发展改革委联合20个部门印发《国家基本公共服务标准(2021年版)》,从幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医等9个方面明确了现阶段国家提供基本公共服务项目的基础标准(国家发展和改革委员会等,2021)。这是继《“十三五”国家基本公共服务清单》之后,再次从国家层面对公共服务的具体保障范围和质量要求作出明确规定。同年10月颁布的《国家标准化发展纲要》强调了标准化在推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥着基础性、引领性作用,并从9个层面阐述了中国标准化发展的总体要求和具体实施路径(国家发展和改革委员会,2021)。2021年12月,国家发展改革委等21个部门联合印发的《“十四五”公共服务规划》提出,到2025年,国家基本公共服务制度更加完善,国家基本公共服务标准得到有效落实,标准化手段得到普及应用,进一步强调健全完善公共服务标准体系。在此期间,一些地方政府围绕标准化改革在政府服务领域进行了有益探索,并不断总结具有推广价值的改革经验,为公共服务标准化建设从理论走向实践提供了宝贵的借鉴经验。

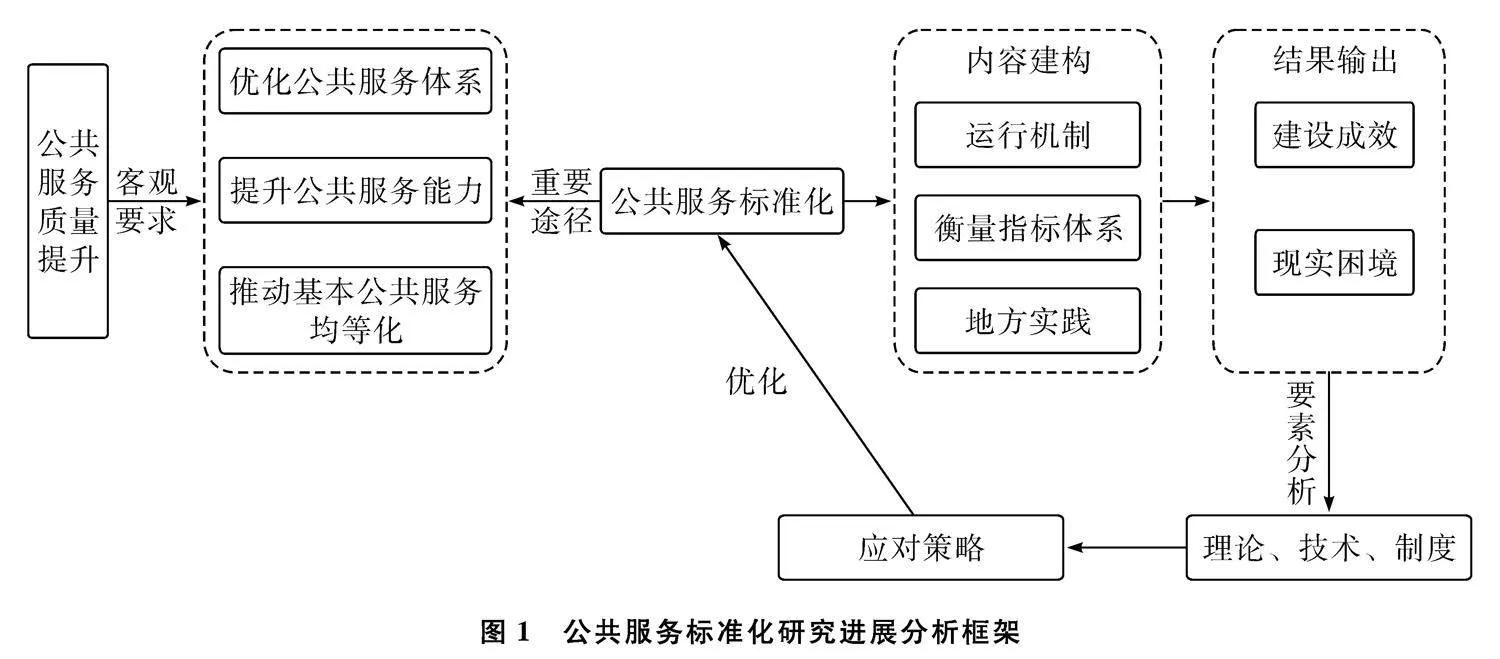

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。人民群众日益增长的美好生活需求对公共服务体系提出了新的更高要求(国家发展和改革委员会等,2021),也开启了中国公共服务标准化建设的崭新篇章。在此承前启后的历史节点,描绘当前中国公共服务标准化建设的整体图景,为进一步明晰未来我国公共服务标准化建设的方向与重心提供参考,具有重要的现实意义。在此背景下,学界逐渐将公共服务标准化作为公共服务领域研究的重要主题。尤其近十年来,已有较为可观的文献基于不同研究视角和研究层次对公共服务标准化建设的理论与实践进行了探索与思考。推动中国公共服务标准化建设,需要从整体视角把握其发展的主要脉络,从中提取关键要素,这有赖于对围绕中国公共服务标准化进行的有关研究进行系统梳理与综合分析,但是目前学界鲜有研究进行此项工作。由此,以中国知网上有关我国公共服务标准化建设的相关文献为主,结合通过Web of Science搜索的相关文献,本文对有关中国公共服务标准化建设相关研究文献进行系统梳理和分析,总结中国公共服务标准化建设的实践内涵与战略价值定位,对指标设计与运行机制进行分析,并基于我国地方公共服务标准化实践,分析其建设质量与成效,探索相关影响因素,归纳中国公共服务标准化建设的现实困境,探寻未建设实施策略,进而探寻我国未来公共服务标准化相关研究的研究聚焦(图1)。

二、中国公共服务标准化的研究脉络与发展趋势

为整体把握中国公共服务标准化研究的发展状况,采取知识图谱构建的方法,使用CiteSpace软件,对相关研究进行文献计量分析。知识图谱具有图和谱的双重性质与特征,能够将某个知识领域的演进历程集中体现在一幅网络引文图谱上,具有一图胜万言的鲜明特征(陈悦等,2015)。由于其能够对某一学科领域的知识域进行可视化映射和研判,在众多学科研究中得到广泛应用。

由于外文期刊对中国公共服务标准化研究的文献数量较少,样本量并不支持进行知识图谱分析,因此本文只进行中文文献的计量。为保证数据的可靠性与代表性,主要选择中国知网(CNKI)的期刊数据库为来源数据库进行检索,文献类型为期刊,时间跨度为默认设置,最终检索结果显示时间跨度为2003-2023年,检索主题为“公共服务标准化”。通过数据清洗与检索结果整理,共得到期刊论文649篇。

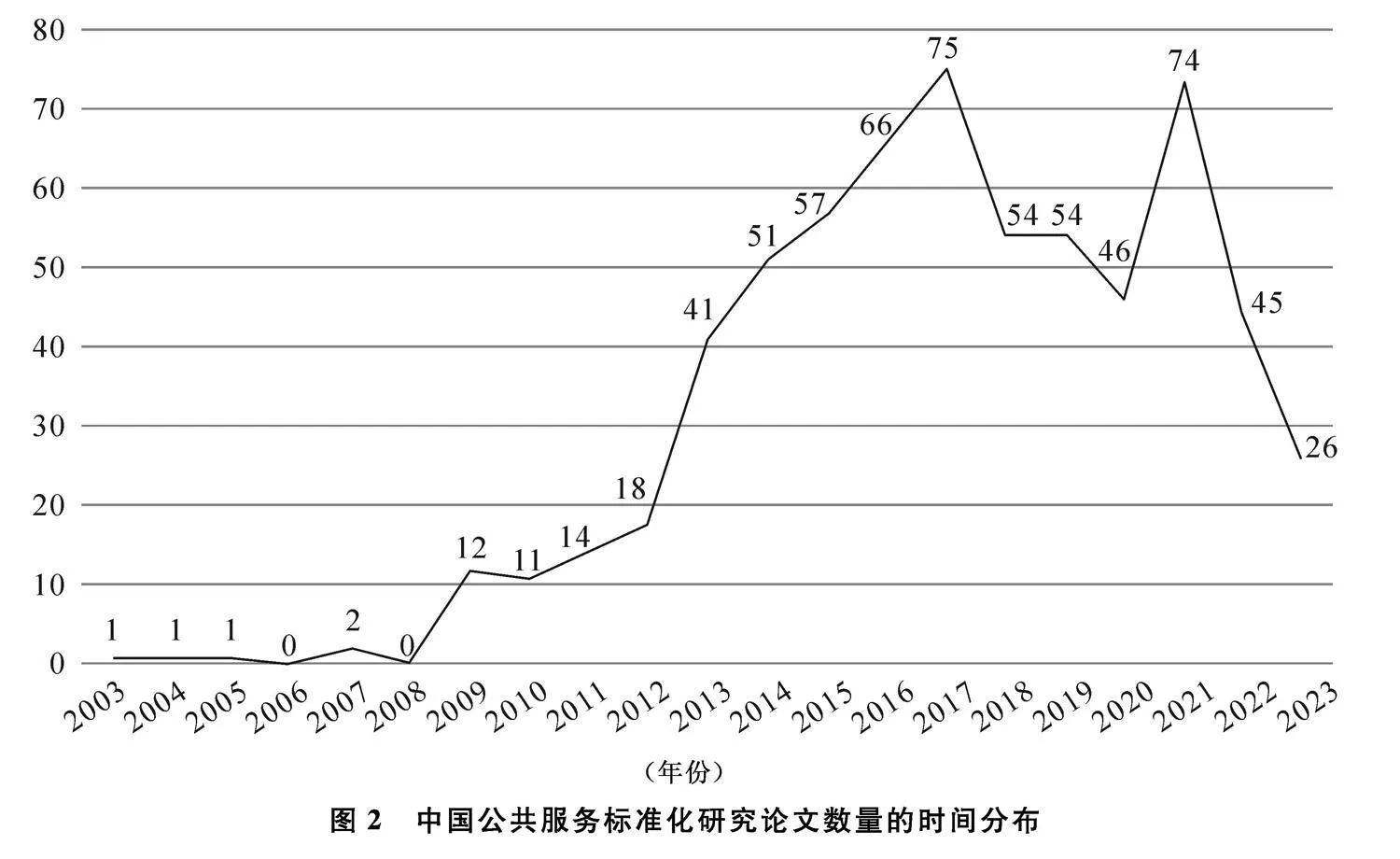

(一)发文数量与趋势

学术论文数量的时序变化,可以作为衡量该领域的发展趋势、所处发展阶段的一个评价标准。图2描绘了2003-2023年中国公共服务标准化研究的年度发文数量和整体趋势。从图2中可以看出,中国公共服标准化研究整体经历了三个阶段。2003-2012年,为研究的起步与缓慢增长阶段;2013-2017年,为研究的迅速增长阶段;2018-2023年,为研究的波动变化阶段。整体而言,中国公共服务标准化研究呈波动增长的趋势,在2017年和2021年达到巅峰,年发文量突破70篇,近两年该领域的研究有渐趋回落之势。

(年份)

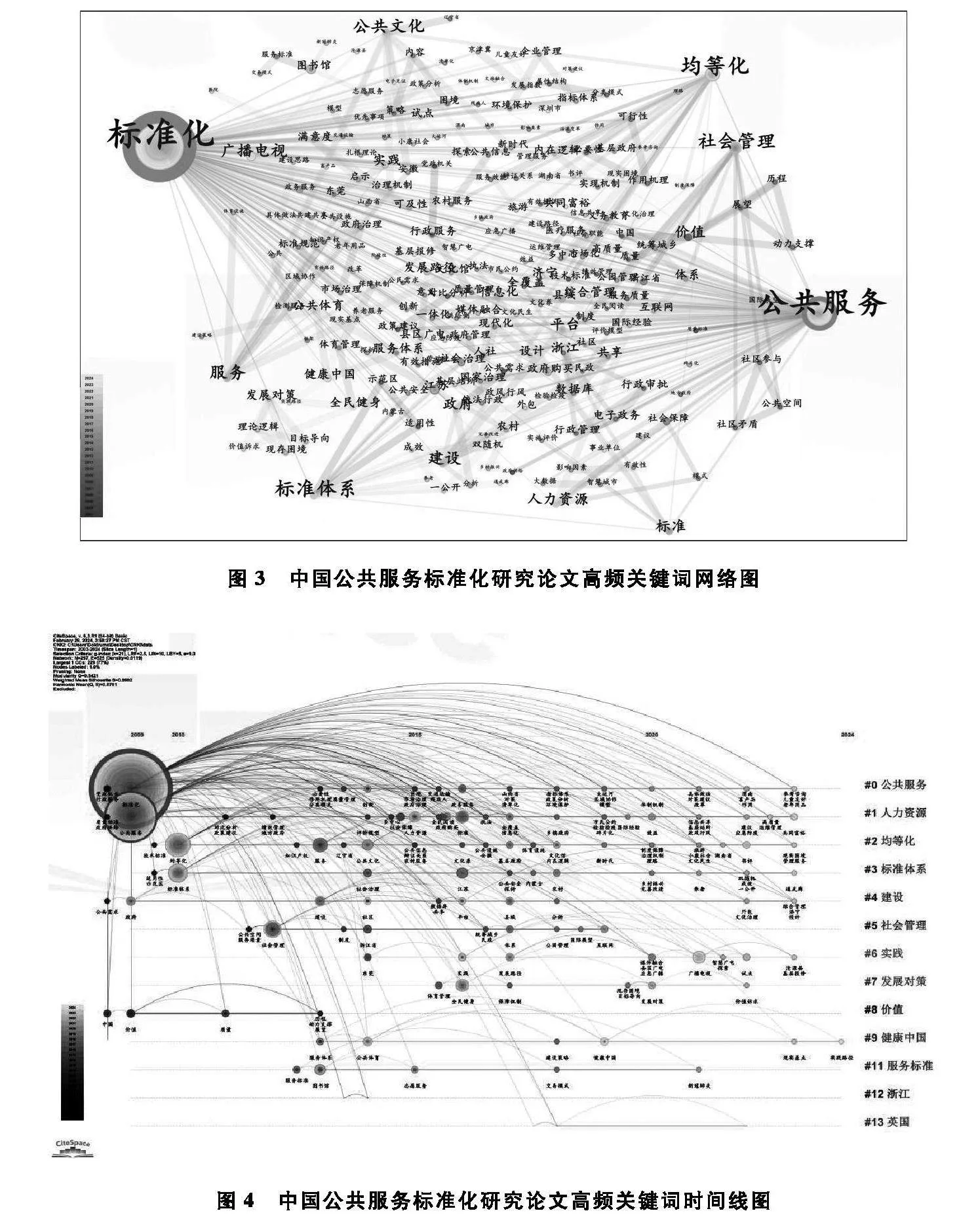

(二)研究主题和热点

关键词共现分析可以揭示某一领域的研究热点和趋势。通过分析文献中关键词的共现模式,可以了解哪些主题或概念经常同时出现,从而识别出当前的研究热点和发展趋势,而关键词时间线可以帮助研究者识别特定研究领域的热点和趋势。通过观察关键词在不同时间段出现的频率,可以发现哪些主题或概念在特定时期受到了关注,从而了解该领域的发展方向和重点。图3是中国公共服务标准化研究的关键词共现。图中的圆形节点代表了关键词节点,颜色代表年代,颜色越浅越接近现在;节点大小代表关键词的影响力和生命周期,节点之间的连线代表关键词的联系。图4是中国公共服务标准化研究的关键词时间线。图中横线为时间轴,圆形节点代表关键词,节点所在的位置代表其首次出现的时间点,节点大小代表在整个时间轴内出现的频次,与节点连接的线条代表关键词的共现关系,最右侧代表关键词聚类结果。

从图中可以看出,高频关键词网络图以公共服务和标准化2个节点为核心关键词,较为重要的研究节点还有标准体系、均等化、社会管理、服务、公共文化等。在此基础上,结合高频关键词时间线图谱可以看出,在中国公共服务标准化研究初期(2003-2012年),研究者主要关注“公共服务”“标准化”“价值”“质量标准”“标准体系”等内容,符合一项研究在发展初期,研究重点通常集中在对核心概念进行解析以揭示该研究领域的基本特征和规律以建构该领域研究基础框架的特点。此外,“党政机关”“政府供给”“社会管理”等词汇表明这一时期公共服务标准化建设的重点区域是党政机构,目的在于通过强化政府部门的工作效率以获得公共服务能力的提升。研究中期(2013-2017年),“图书馆”“全民健身”“公共文化”“公共体育”等词汇表明公共服务标准化的研究范畴不断拓宽,同时“社会治理”“政府购买”“政务服务”也契合了中国由管制型政府向服务型政府转变,公共服务由政府完全主导向多元主体供给格局转变的时代脉络。近年来(2018-2023年),由于中国公共服务标准化的研究体系已基本成熟,因此研究者更加关注该研究领域与现实社会发展的联系,注重现实政策对公共服务标准化的导向。“新时代”“养老”“共同富裕”“乡村振兴”等词汇均反映出当前以及可预见的未来中国公共服务标准化研究的热点。

三、公共服务标准化的缘起和内涵

(一)缘起

标准化研究缘起于工业时代西方国家为解决生产过程中企业内部专业化分工与合作所产生的零部件通用性和互换性问题(杨梅,2012)。较早从学术角度对标准化问题展开系统性研究的是约翰·盖拉德。1934年,在《工业标准化——原理与应用》一书中,盖拉德(1981)从理论层面,对标准化的定义、原理以及实践进行了探讨,开创了标准化理论研究的先河。20世纪70年代,松浦四郎在标准化理论探索的多个层面做出了开创性贡献。在《工业标准化原理》一书中,他对标准化的性质和目的、标准制定的过程、标准化效果评价进行了系统的阐述(松浦四郎,1981)。同一时期,桑德斯(1974)在专著《标准化的目的与原理》中系统阐述了标准化原理,第一次提出并论述了产品标准化、管理标准化等概念,堪称各领域标准化基本理论的奠基之作。这些学者及其著作在工业经济时代为标准化研究奠定了基础,至今仍在相关领域理论研究中发挥重要影响。

随着人类社会实践范围的拓展,从工业到服务业领域,标准化的适用范围也不断扩张。作为标准化发展的新阶段,服务标准化是标准从纯粹的技术规范向行为规范延伸的一种标志(黄恒学等,2011)。20世纪70年代,为缓解经济“滞胀”的压力,西方政府开启名为“政府再造运动”的公共管理改革,核心理念即将企业管理理论引入到公共管理过程(戴维·奥斯本和特德·盖布勒,2006),其中具有代表性的是全面质量管理理论和标杆管理理论。改革迅速延伸到公共服务领域,大量企业管理模式被运用到西方国家公共服务改革中,其中最显著的标志之一就是将标准化管理广泛应用于公共服务领域(胡税根和徐元帅,2009)。1991年开启的英国“公民宪章”运动是其中的典范,这项公共服务改革设计了一个较完善的公共服务标准体系,对其他国家和地区的公共服务标准化改革产生了显著影响。此后,公共服务标准化就被认为是改善政府治理的有效方式,受到国际学界的广泛关注(邓剑伟等,2018)。

(二)内涵

公共服务标准化是标准化思想在公共服务领域的延伸与应用,其概念内涵亦脱胎于标准化概念的自身内涵。国际标准化组织标准化原理研究常设委员会(ISO/STA-CO)将标准化界定为“是为了有关方面的利益,特别是为了促进最佳的经济并考虑到产品使用条件与安全要求,在有关方面的协作下,进行有秩序的特定活动所制定并实施各项规则的过程”(赵金仁和崔壬午,1990)。我国国家标准GB20000.1-2002《标准化工作指南第1部分:标准化和相关活动的通用词汇》中对“标准化”的定义是“为在一定范围内获得最佳秩序,对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款的活动”(中国标准化研究院,2009)。

标准化是使行为和观念具有连续性、相似性的规则,能够提供一致性的活动(David等,1996),其终极价值在于在一定领域内获得最佳秩序(杨梅,2012)。而秩序同样是法律的基本价值之一,由于其能够对社会生活产生直接、广泛的影响,因而在法律诸多价值中更为显著(周旺生,2003)。由此,标准化本质上是法治化的一种体现。秩序具有权威性、普遍性与稳定性等特质(吕冰洋,2021;毛寿龙,2022),而“最佳秩序”则意味着秩序所产生的收益最大化。

从标准化的价值追求出发,基于公共服务基本理念,学界对公共服务标准化概念内涵的思考通常围绕“秩序”与“公共”两个概念的有机结合进行。例如,卓越等(2014)认为从标准化、服务标准化再到公共服务标准化,三者之间一脉相承,因而在标准化范畴内,三者同质。作为一种管理工具,公共服务标准化具有共同使用、重复使用、追求最佳秩序的特征。胡税根和徐元帅(2009)认为公共服务标准化是通过标准化的操作规范政府的公共服务行为,是为了满足公众的公共服务需求与获得最佳的社会效益。郁建兴和秦上人(2016)认为由于基本公共服务具有相对固定的服务范围与相对统一的服务层次,且所要供给的对象是作为复数概念的公共群体,这就与标准的共通性与广泛性相契合,因而其就有了标准化的可能。同时,他们还从价值关怀出发,认为标准的目的在于促进社会效益,而公共服务具有公共性和公益性的基本属性,二者都表达出社会至善的价值关怀。

总之,公共服务标准化即是将标准化理念融入到公共服务过程中,建立一种具有连续性、共通性、稳定性的公共服务规范,以此应对公民不断变化的公共服务需求,最终实现公共价值。这一点在学界已基本获得普遍认同。具体来讲,根据标准化的定义,结合公共服务的自身特点,可将公共服务标准化定义为:在公共服务主体提供公共服务的过程中,对公共服务领域内具有重复性特征的主体、事物、行为和活动,综合科学、技术和实践经验,进行统一规定,作为共同遵守的准则,最终达到提升公共服务质量、满足公民获得优质公共服务的目的。

四、中国公共服务标准化建设的价值定位

《“十四五”公共服务规划》在总结我国新发展阶段公共服务所面临的机遇与挑战时指出,“公共服务保障水平成为影响人民群众获得感的重要因素”、“人口结构的变迁让人民群众的生存发展对公共服务有更强的依赖性”,而当前我国依旧面临“基本公共服务存在短板”、“非基本公共服务供给不足”、“公共服务资源配置机制有待完善”等问题(国家发展和改革委员会等,2021)。同时,作为解决收入分配不公,推进社会公平正义的重要手段(李实,2021),基本公共服务均等化被赋予了共同富裕这一鲜明的时代特色。因此,公共服务标准化作为我国公共服务领域的一项重点规划,在应对新发展阶段的机遇与挑战过程中,被赋予了重要的战略价值。具体来讲,国内学界有关公共服务标准化的价值探讨主要体现在优化公共服务体系、提升公共服务能力和推动基本公共服务均等化三个方面。

(一)以标准化优化公共服务体系

公共服务体系主要是指以公共服务为主要目的,围绕服务内容、服务形式等建立的制度安排,最主要表现为政府主导、社会参与和体制创新(杨宜勇和邢伟,2016)。以服务型政府建设为引领,以公共服务均等化为目标,通过构建社会政策体系、改革公共财政体制与创新公共服务供给机制,我国逐步创建起了一个较为完整的公共服务体系(郁建兴,2011)。

标准化建设是优化我国公共服务体系的基本路径和抓手之一,政府在推进公共服务体系现代化进程中,可以通过制定行业标准、政策法规等行为,支持和引导公共服务的供给,使其与地区经济社会发展水平相适应(张润君,2022)。针对不同领域的研究发现,以公共服务标准化促进公共服务体系优化有其必要性与可行性。其中,方堃(2010)经由对当代中国新型农村公共服务体系基本问题的研究发现,标准制定与农村发展实际严重脱节是当前阻碍农村公共服务体系建设的主要障碍,并提出以农村公共服务平台标准化建设作为优化农村公共服务体系建设的重要着力点。柳学信等(2017)则从构建政府购买公共服务体系的视角出发,认为需要对政府购买公共服务过程中的具体相关问题制定出可操作的明确规定。

建设健全公共服务体系是提高人民生活水平的必然要求,人民日益增长的美好生活需求对公共服务体系的建设水平与质量提出了更高标准。但是,当前中国公共服务体系从基础建设向高质量发展过程中还面临框架体系整合、市场化、公共服务资源分配正义、信息技术应用等问题,这些都对构建高质量的公共服务体系提出了挑战(李德国和陈振明,2020)。因此,建立行之有效的公共服务标准,规范政府的公共服务行为,对建立具有普惠性的公共服务体系具有关键意义。换言之,公共服务标准化建设是建立完善的公共服务体系的必要条件(胡税根和徐元帅,2009)。

(二)以标准化提升公共服务能力

对公共服务能力的内涵与内容,诸多学者已进行了较系统的探索与诠释(陈振明,2003;沈荣华,2004;汪永成,2004;党秀云,2004;俞可平,2005),从中可以提炼出公共服务能力的核心要素,即以政府为主体的公共组织,通过制定公共政策,运用各种资源,满足社会公共需求。提升政府公共服务能力,以高质量的公共服务供给满足公民日益增长的公共服务需求,已经逐渐成为我国推动行政体制改革、建设服务型政府的重要内容(林闽钢和杨钰,2016)。

公共服务标准化对于提升公共服务能力具有重要价值。具体而言,公共服务标准化建设可以将政府注意力更多地分配于公共服务供给与服务质量改善(鄯爱红,2012)。通过建立更完善的公共服务标准化体系,以标准形式界定公共服务职能部门的职责并实现对政府行为的规范,有助于通过优化服务流程提高公共服务效率并节约公共资源,进而提高政府服务的质量和效能(陈伟和白彦,2013),最终实现提升公共服务能力的目标。反之,公共服务标准化缺失会导致不同层级间职能部门缺乏协调与整合,影响其履行公共服务职责的效率,导致公共部门的公共服务能力受到制约(任梅等,2020)。

(三)以标准化推动基本公共服务均等化

基本公共服务均等化的目的在于使全体公民能够享受到大致均等的公共服务,核心是促进机会均等,重点是对公民享受基本公共服务拥有机会均等的保障(袁威,2022),基本涵盖地区之间、城乡之间和人与人之间的均等三个维度(安体富和任强,2007)。《“十四五”公共服务规划》在2025年我国公共服务基本规划目标中提出“基本公共服务均等化水平明显提高”、“地区、城乡、人群间的基本公共服务供给差距明显缩小”,并在推进基本公共服务均等化目标实现的方针中将“推进基本公共服务标准体系建设”排在首位。因此,在我国推动基本公共服务均等化建设的关键阶段,公共服务标准化已经被党和国家视为最重要的路径之一。

政府公共服务标准与公共服务均等化之间表现为一种手段与目的的关系,具体表现在以公共服务标准增强公共服务规范性、通过公共服务标准化提升公共服务能力以为均等化创造条件等方面(李洺等,2008)。确切地说,基本公共服务标准化是均等化得以实现的手段和过程,均等化是标准化的目标和结果(张启春和山雪艳,2018;吴理财,2019)。自党的十八大以来,作为基本公共服务的一项核心制度安排,标准体系的逐步完善实现了对基本公共服务相关事项的高度规范化;标准体系建设的全面开展,推动我国基本公共服务均等化水平不断提升(姜晓萍和吴家宝,2020)。因此,未来进一步促进基本公共服务均等化,需要以标准化工作为重要手段和技术支撑,以国家基本公共服务标准为统领,出台更详实、更精细化的技术标准(李实和杨一心,2022)。

概言之,公共服务标准化是实现基本公共服务均等化的必要前提,也是关键的手段和过程,而后者也为前者赋予了价值依归。在我国,公共服务标准化不仅在优化公共服务体系、提升公共服务能力等公共服务范畴内发挥重要作用;通过基本公共服务均等化,还成为实现共同富裕的重要途径,具有鲜明的时代价值。

五、中国公共服务标准化建设的运行机制与衡量指标体系

(一)运行机制

标准化是建设与完善科学的社会治理体制的基础工程(高鹰中,2015)。近十年,我国公共服务标准化进入了一个相对快速的发展阶段。这不仅体现为在中央层面一系列重要相关政策文件相继出台,并以不同的政策工具引导与规范标准化的发展(Yang等,2023),还体现在部分地方政府以标准化理念为指引,锐意革新,对公共服务模式进行大刀阔斧的变革。从中央到地方,公共服务标准化建设方兴未艾,整体上呈现出由中央政府进行路线规划与制度设计,由地方政府根据中央精神、结合地方实际进行具体实践,再将实践经验反馈给中央的一种自上而下与自下而上相结合的建设格局。尽管基于本地经济社会发展的实际情况,相关地方政府在公共服务标准化建设中存在不同的侧重点,但是结合顶层设计和具体实践,依然可以初步推论中国公共服务标准化运行机制的基本构成内容。

首先是动力机制。公共服务标准化建设能够有效提升公共服务质量,而生活水平的提升又会使公民对公共服务的范围和质量提出更高的要求。通过标准化建设,政府的公共服务水平得到了持续的关注和改善,而公共服务作为政府最重要的职能之一(Denhardt和Denhardt,2000),其整体改进最终会带来政府工作绩效的提升。换言之,政府有持续推进绩效改善的需求,而公共服务标准化的建设是其可选择的可靠而稳定的路径(胡税根和徐元帅,2009)。其次是供给机制。中国的公共服务标准化建设具有明显的政府主导供给的特征。这主要是由于我国公共服务供给能力有待提升,存在严重的市场失灵,因而必须树立政府供给的主导地位(卓越等,2014)。再次是资源保障机制。公共服务标准化建设是一项系统的、复杂的工程,需要持续地资源投入,尤其是以财政资源保障和人力资源保障为主。其中,财政资源保障是标准化体系建设与运转的基础(杨梅,2012;陈伟,2016),人力资源保障则是标准化质量持续提升的必然要求(郝素丽等,2011;邓剑伟等,2018;宫平等,2018)。最后是制度保障机制,主要包括绩效评价机制和监督机制。制度保障机制的主要作用在于保障公共服务标准化建设的规范运行,并在此基础上,通过绩效评价实现公共服务质量的持续提升(胡税根和徐元帅,2009;陈伟和白彦,2013;郁建兴和秦上人,2015)。

(二)衡量指标体系

以明确的、可衡量的指标体系衡量公共服务标准化建设的过程和结果,是公共服务标准化建设规范化的现实需求。一些研究尝试针对我国公共服务标准化建设进展建构操作性衡量指标体系。其中,王国华和温来成(2008)从统筹城乡发展的角度出发,综合财政收支水平和城乡公共物品供给情况,从义务教育、社会保障等7个维度设计出我国基本公共服务标准化测度指标体系。曾红颖(2012)基于对中国基本公共服务均等化标准的影响因素分析,构建出一套基本公共服务均等化的收入与支出标准体系和转移支付测算模型,并通过实际测算对模型进行检验。毛寿龙和王猛(2015)关注地方义务教育标准化,基于多中心理论,从政府、学校、教师等六个维度构建我国地方义务教育公共服务标准化的指标体系。

从既有研究成果来看,大多数有关指标体系设计的研究不同程度上存在指标体系的科学性与合理性无法通过实践进行检验的问题,只有少数研究如曾红颖(2012)等完成了指标体系成效的验证。换言之,如何对所建构指标体系的可操作性进行验证,是今后可能要加以重点探索的领域。

六、中国公共服务标准化建设的建设成效与影响因素

(一)建设质量与成效

当前我国已在不同省份、不同领域、不同层级政府建成了诸多标准化试点区域。由于我国不同地区经济社会发展水平存在一定差距,所以在公共服务标准化建设实践中,标准化的范围、水平等存在明显差距,整体呈现出经济发达地区标准化建设水平高于欠发达地区、城市高于农村、省市县高于基层的格局(杨梅,2012)。实际上,既有研究通常聚焦于公共服务标准化建设较完善、已取得明显成效的区域。与此同时,在我国公共服务标准体系结构中,县是标准推进的基本单元,是标准落实的第一责任主体(吴晓和王芬林,2018),因此,县级政府理所当然地成为公共服务标准化建设实践的研究重点。

地方政府探索公共服务标准化建设过程中,涌现出一批具有代表性的试点地区,如北京市东城区、杭州市上城区、南京市江宁区、福建省漳州市等。概言之,其建设质量与成效主要体现在如下几个方面:首先,以中央相关文件为基准,制定对接地方经济社会发展战略的公共服务标准化建设相关法律法规。例如,为贯彻国家标准化管理委员会等国家机构发布的《关于推进服务标准化试点工作的意见》以及浙江省质量技术监督局《转发国家标准委关于下达2009年度国家级服务业标准化试点项目的通知》的文件精神,杭州市上城区区政府制定了公共服务标准化实施办法,对各部门职责和标准制订的范围、要求等内容进行了规范(王登华和卓越,2011;胡税根和陈雪梅,2014);陕西省渭南市根据《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》等法律法规,结合《陕西省公共文化服务保障条例》等省级相关政策文件,编制《渭南标准》,将以上相关法律法规的基本要求落实到具体标准规范(陈碧红和闫小斌,2022)。其次,建立较为完整的公共服务标准体系。福建省漳州市在相关法规和政策的指导下,借鉴国家基础标准与通用基础标准,推出1064项标准,其中1026条为自行编制,并绘制864幅标准操作流程图(陈振明和耿旭,2014);杭州市上城区基于“政府管理与公共服务标准化体系”框架,梳理出5309项职能事项,并编制实施154项标准(尹昌美和卓越,2012;王猛和毛寿龙,2016);长沙市高新区人力资源公共服务中心建立了有关人力资源公共服务管理需求的158项标准,为相关工作的规范化、标准化提供了依据(马跃如和胡斌,2017)。最后,信息化平台建设初见成效。杭州市上城区投资建立电子政务平台,推出“在线互动一站式审批服务平台”,为标准化建设和应用提供保障与支撑(胡税根和陈雪梅,2014);漳州市在公共服务标准化建设过程中,将服务中心信息化纳入总体规划,通过建设可视性和可操作性的电子公共服务平台增强政府的回应性(陈振明和耿旭,2014)。

(二)影响因素

基于对政府公共服务标准化建设实践的观察与思考,可以发现影响其建设成效的关键因素。首先,是政府主导标准化建设。从长远来看,构建公共服务多元供给格局能够有效弥补单一供给方式的缺陷,是完善我国未来公共服务供给机制的重要途径。但是,目前我国经济社会所处的整体发展阶段以及公共服务供给能力较低的现实状况要求政府在公共服务供给体系中处于主导地位(蒋牧宸,2013)。这种格局同样体现在公共服务标准化建设过程中。Hu和Liu(2022)通过对中国省级标准化建设成效的实证分析发现,由政府主导的标准化能够有效促进区域内城市的创新水平。Gao(2015)得到了类似研究结论,发现在技术创新,尤其是复杂技术的自主创新中,由政府强力主导的标准化建设对于实现技术的追赶乃至超越至关重要,认为政府必须明确自身在标准化建设中的作用。其次,制定较为完善的服务标准。陈振明和耿旭(2014)研究发现,漳州市的行政服务标准化建设基本做到把标准落实到服务的“每一个窗口、每一个事项、每一个环节、每一个时限节点”,其标准涵盖后勤保障、业务运行、监督检查等多个方面。胡税根和陈雪梅(2014)有关杭州市上城区的观察也支持这一结论。以上城区《居家养老服务与管理规范》为例,该标准包含管理标准等七项内容,对服务范围、对象等内容进行了详尽规范,已被国标委立为国家标准项目。最后,是建立完善的运行保障机制。陈碧红和闫小斌(2022)认为渭南市公共文化服务标准化措施的有效运行,有赖于建立了一套内外协作的保障机制,包括人员保障、安全保障等内在保障和专项督导检查、第三方绩效评估等外部保障。尹昌美和卓越(2012)、胡税根和陈雪梅(2014)则重点强调了杭州市上城区标准化工作的监督机制,认为通过目标管理系统、行政检查系统等四条渠道,上城区基本实现了对标准化工作的有效控制。陈振明和耿旭(2014)同样注意到了监督机制的重要性,发现漳州市行政服务中心构建了严格的监督网络,保证所有bLBEPt52hTUKRZzm4MAukg==工作人员都能按照标准办事,减少了暗箱操作的可能性。

整体而言,既有研究的主要目的在于通过对地方公共服务标准化建设实践进行观察与思考,对其建设思路与运行模式进行归纳与总结,提取成功经验,进而试图建构一种行之有效的公共服务标准化发展模式。不过问题在于,尽管我国已有多个公共服务标准化试点区域,但是真正被学者纳入研究范畴的案例依旧较少。其主要原因可能在于我国公共服务标准化建设起步较晚,大多数试点区域标准化建设尚不成熟,因此缺少足够丰富的可供研究案例与实践经验。

七、中国公共服务标准化建设的现实困境

基于对我国公共服务标准化建设的实践模式和经验,尤其是对地方公共服务标准化建设的实践案例进行观察与总结,学者们尝试对我国当前公共服务标准化建设的现实困境进行总结分析,并提出应对方法。总体而言,当前我国公共服务标准化建设所面临的困境主要体现在理论建设、标准制定、推广与监督检验机制三个方面。

(一)理论困境

由于我国公共服务标准化建设起步较晚,虽然已有地方性的公共服务标准化改革尝试,但此类改革更多的是一种实践先行的改革路径。整体而言,公共服务标准化建设的理论研究在我国还尚未成熟,且当前对公共服务标准的界定往往局限于基本公共服务领域,即将公共服务标准化作为基本公共服务均等化的实现路径(胡税根和徐元帅,2009),而对公共服务标准化本身的概念、内容等基本属性的界定还较为模糊。理论准备的缺乏很可能会成为政府实践引入标准化理念的障碍(卓越和于湃,2015)。

(二)技术困境

明确可衡量的指标是标准化的基础(宋林霖和李晓艺,2019),而公共服务标准化既要求对国家标准的制定进行统一,同时还要协调实施地方标准(刘银喜等,2019)。而且,当前我国公共服务标准的适用性和操作性都有待进一步加强,部分领域还存在着缺失系统的、可衡量的标准的问题(Xue和Li,2022)。以杭州市上城区为例,作为我国公共服务标准化建设的先进典型,上城区标准体系的制定严格遵守相应的规范性文件,但依旧存在标准适用性的问题,部分标准的操作性仍有进一步完善的空间(尹昌美和卓越,2012)。

(三)制度困境

作为一项实践或改革措施,标准化建设如果缺乏外在强制推行的压力,政府部门可能只限于对现有工作流程进行适度改进而非致力于改变基本公共服务不均等的现状,最终使标准化建设成为“形象工程”(陈伟和白彦,2013)。因此,对公共服务标准化的实施进行有效监督非常有必要。但是,当前我国缺乏针对性的公共服务标准化监督机制。相关案例研究强调,我国公共服务标准化建设中存在监督机制不完善、考核组织实施情况参差不齐、监督主体较为单一等问题(胡税根和陈雪梅,2014;张仁汉,2015;金慧和余启军,2017;卢文超,2017)。

八、未来中国公共服务标准化建设的推进策略

(一)强化理论探索

完备的理论准备是开展有效实践的必要前提。因此,需要加强对公共服务标准化建设的理论研究,明确公共服务标准化的基本内涵和内容(胡税根和陈雪梅,2014),探索具有普遍适用性的政府公共服务标准化建设路径。就现状而言,可从两个方面重点展开探索:一方面是要明确公共服务标准化建设中各参与方的角色定位。当前政府在公共服务标准化建设中占主导地位已达成基本共识,但建立涵盖政府、市场和社会等多元主体的协同供给格局,是提升公共服务质量,满足公民日益多样的公共服务需求的必然要求(张润君,2022)。相应地,作为重要的参与主体,市场和社会在公共服务标准化建设中应当扮演何种角色、承担何种职责等问题应当尽快纳入到理论研究的范畴。另一方面涉及到公共服务标准化建设的界限。公共服务标准化脱胎于标准化,但相较于后者又具有公共性这一显著特质。因此,在公共服务标准化建设中,如何使标准化过程体现公共服务的特质,而非只是单纯地套用现有标准化的整体框架(卓越等,2014),是理论与实践研究应该考虑的问题。

(二)提升标准质量

技术困境的解决需要不断优化标准质量,解决标准的适用性问题。首先,要建立公开、公平、科学的标准制定程序,确保对公共服务标准进行多方论证,需要涵盖多个利益方,充分考虑到不同利益相关者的利益诉求(胡税根和陈雪梅,2014),从标准制定伊始就减少冲突发生的可能性;其次,制定全国统一的基本公共服务标准。同时,要充分考虑到地方经济社会发展水平和政府的公共服务供给能力,允许地方在遵循全国统一标准的前提下,制定符合实际、具有可操作性的地方标准(胡税根和徐元帅,2009;李霄锋,2015;郁建兴和秦上人,2015)。最后,由于我国公共服务分为基本公共服务和非基本公共服务,因此,基于不同的公共服务模式,还需要制定相应的标准(郝素利等,2011)。

(三)完善监督机制

完善公共服务标准化建设,理应需要健全监督机制。由此,需要将公共服务标准化建设纳入绩效管理,实现监督常态化。同时,有必要平衡各方监督,发挥党内监督、人大监督、政协监督、社会监督等作用,增强监督合力(金慧和余启军,2017)。尤其要重视与强化社会监督,因为公共服务标准化的成效最终体现在公民享受到的公共服务质量。政府公共服务标准化建设过程中,需要建立由公民、社会组织等多方参与的监督途径,避免公共服务标准化建设流于形式(杨梅,2012;王雪琴等,2019)。此外,在监督过程中要注意前后兼顾,既要重视标准制定是否遵循制度原则,也要注意政府部门在提供服务过程中是否严格遵循标准,还要考虑到服务接受者后续的满意程度(邓剑伟等,2018)。

九、进一步推进中国公共服务标准化研究的未来展望

作为实现基本公共服务均等化的基本手段与策略措施,公共服务标准化无疑会成为未来相关学界研究的重点论题。当前学界对中国公共服务标准化的研究已日趋成熟。第一,从公共服务标准化的基本概念出发,立足中国实际,基本实现了对公共服务标准化内涵的本土化诠释,并明确了中国公共服务标准化建设的价值定位。第二,对公共服务标准化的运行机制进行了探索,并尝试进行指标体系构建以衡量公共服务标准化建设成效。第三,基于对地方公共服务标准化建设的具体实践,运用案例研究方法,对公共服务标准化建设进行更加微观的、细致的研究,从中总结中国公共服务标准化建设的成功经验与现实困境,并提出建设性的建议,完善了从宏观到微观再到宏观的研究格局。但目前的研究依旧存在一定的缺陷,未来我国公共服务标准化建设研究应该重点关注以下三个领域。

(一)建立更具公共精神的公共服务标准化理论框架

公共性作为公共服务的本质属性已是学界的普遍共识(姜晓萍和陈朝兵,2018)。作为企业管理领域的理念,标准化理念被引入公共服务领域时,势必会出现一定程度的“水土不服”的问题。这是由于企业进行产品生产或提供服务的目标是追求盈利最大化,而公共服务的出发点则是满足公民的公共服务需求,最终实现公共利益最大化。因此,如何使标准化管理符合公共服务价值,是公共服务标准化建设需要致力解决的基础性问题。以政府部门引入IOS9000质量管理为例,虽然在规范政府行为、优化公共服务流程等方面发挥了重要作用,但在实践中,由于地方政府IOS9000质量管理体系认证在目标性质和生产过程中并没有对政府部门和企业进行严格区分,导致实际效果大打折扣(卓越和刘洋,2013)。

目前学界对公共服务标准化理论框架的构建存在以标准化理念为核心、缺少对公共价值进行充分诠释的问题,这就偏离了公共服务标准化建设的根本目标。在公共服务标准化建设过程中,公共服务是目的,标准化是手段。在价值导向上,需要更加注重公平、正义等价值理性;在过程中,更加注重公开与参与(卓越等,2014)。

因此,构建公共服务标准化理论框架,需要以公共服务为核心,将标准化的方法嵌入,最终助推以标准化的技术嵌入实现公共价值的目标。第一,明确研究对象的公共性。在研究设定中明确公共服务标准化的对象,强调其服务的公益性和面向社会公众的性质,突出公共服务的普遍性、平等性、包容性,以及服务对象的广泛涵盖。第二,深入调研社会需求。了解公众对公共服务标准化的需求和期望,获取公众的意见和建议,使研究更贴近社会实际。第三,强调社会责任和公共利益。在研究框架中强调公共服务标准化的社会责任,以确保研究关注社会的整体利益,突出研究成果对社会公众福祉的潜在积极影响,明确其对公共利益的贡献。

(二)构建科学合理的公共服务标准化政策评估体系

公共政策评估是促进公共政策落到实处的重要方式,对政策方案的完善和政策科学性、准确性的提升具有重要意义(李志军,2022)。推进国家治理现代化,需要进一步加强公共政策评估的专业化和制度化(贠杰,2023)。公共服务标准化的建设实践其实就是一个公共服务标准化政策的制定与实施过程。如前文所述,当前学界有关公共服务标准化研究只有较少数进行了构建公共服务标准化政策评估体系的尝试(尹昌美和卓越,2012;卓越和于湃,2015)。

因此,未来学界需要对公共服务标准化政策评估保持更多关注,构建更科学合理的评估体系,以整体把握标准化政策实施效果,精准发现并诠释其中存在的主要问题,以作为进一步完善的依据。第一,明确评估目标。明确公共服务标准化政策的评估目标,包括政策的社会效益、经济效益、公平性、可持续性等方面,由此制定明确的评估指标,以量化政策实施的效果,如服务覆盖率、质量改善、社会满意度等。第二,建立综合评估框架。构建综合评估框架,包括政策制定的合理性、实施的有效性、对社会公众的影响等多个方面。综合考虑政策的整体性和相互关系,确保评估体系全面反映政策的各个层面。第三,定期监测和迭代。建立定期监测机制,追踪政策实施过程中的动态变化,根据监测结果,进行及时的政策调整和迭代,以适应社会的变化和不断优化政策。

(三)重视质性研究与量化研究的结合

整体而言,学界有关公共服务标准化建设的研究以质性研究为主,这可能主要是因为我国公共服务标准化实践及其相应的研究起步较晚,研究重点聚焦于对该领域的相关概念及概念内涵进行诠释并搭建研究框架。而对于公共服标准化建设的现实进展,既有研究主要是通过访谈、参与式观察、文本分析、个案研究等方法进行观察、归纳与总结,但是缺少更加客观的、精确的描述,也较少在公共服务标准建设进展与相关影响因素之间建立稳定可靠的联系,而这往往需要运用量化研究的方法。

相较于质性研究,量化研究在确立和推广研究发现的层面有特别的优势(马亮,2017)。量化研究的水平是学科成熟程度的体现。于公共管理学科而言,一项制度或政策,其实施效果如何,受到哪些因素影响,都需要进行量化研究的检验(杨开峰,2016)。随着相关理论研究的渐趋成熟,量化研究的方法理应得到更多重视。因此,未来学界需要加强以量化方法对公共服务标准化进行研究的尝试。不过,公共管理学科本身就具有多学科交叉的属性,其研究方法理应百花齐放、多元并存。就国际公共管理的学科实践而言,虽然量化研究越发得到青睐(Morl和Ivanova,2010; Groeneveld等,2015),但并不意味着质性研究已经过时。实际上,在公共管理领域,在质性研究与量化研究之间建立更加紧密的联系一直是部分学者努力的目标(Lavertu和Moynihan,2012)。因此,未来既要加强以量化方法对公共服务标准化建设进行研究,同时也要保持持续性的质性研究,以质性研究引领量化研究,以量化研究检验质性研究的成果。

参考文献:

[1] 安体富、任强,2007:《公共服务均等化: 理论、问题与对策》,《财贸经济》第8期。

[2] 陈碧红、闫小斌,2022:《公共文化服务标准化建设地方实践:渭南标准的背景、思路与特点》,《图书馆论坛》第9期。

[3] 陈伟、白彦,2013:《城乡一体化进程中的政府基本公共服务标准化》,《政治学研究》第1期。

[4] 陈悦、陈超美、刘则渊、胡志刚、王贤文,2015:《CiteSpace知识图谱的方法论功能》,《科学学研究》第2期。

[5] 陈振明,2003:《政府能力建设与“好政府”的达成——评梅利里·S.格林德尔主编的〈获得好政府〉一书》,《管理世界》第8期。

[6] 陈振明、耿旭,2014:《公共服务质量管理的本土经验——漳州行政服务标准化的创新实践评析》,《中国行政管理》第3期。

[7] 戴维·奥斯本、特德·盖布勒,2006:《改革政府: 企业家精神如何改革着公共部门》,上海:上海译文出版社。

[8] 党秀云,2004:《政府再造与政府能力之提升》,《行政论坛》第1期。

[9] 邓剑伟、陆京澜、杨添安、孙杨杰,2018:《英国、美国与南非公共服务标准化建设的比较》,《 北京理工大学学报(社会科学版)》第1期。

[10] 邓悦,2014:《我国质量公共服务评价结果差异及其分析——基于消费者满意度的评价》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》第5期。

[11] 方堃,2011:《当代中国新型农村公共服务体系研究 ——基于“服务三角”模型的分析框架》,北京:中国社会科学出版社。

[12] 高鹰忠,2015:《确立标准化在国家治理中的战略地位》,《人民论坛》第31期。

[13] 《关于印发〈国家基本公共服务标准(2021年版)〉的通知》发改社会〔2021〕443号,http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/20/content_5600894.htm。

[14] 《国家标准化发展纲要》,https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/ gjjzxgh/202112/t20211201_1306575.html。

[15] 宫平、柯平、李京胤、牛佳宁,2018:《我国基本公共文化服务标准化的重点领域与优先事项——基于省级基本公共文化服务实施标准的分析》,《情报资料工作》第3期。

[16] 郝素利、李上、丁日佳,2011:《公共服务标准化的国内外比较及对策研究》,《商业时代》第6期。

[17] 胡税根、陈雪梅,2014:《公共服务标准化创新研究——以杭州市上城区为例》,《理论探讨》第5期。

[18] 胡税根、徐元帅,2009:《我国政府公共服务标准化建设研究》,《天津行政学院学报》第6期。

[19] 胡税根、徐元帅,2009:《中国政府公共服务标准化建设的价值研究》,《甘肃行政学院学报》第5期。

[20] 黄恒学,2011:《政府基本公共服务标准化研究》,北京:人民出版社。

[21] 蒋牧宸,2013:《公共服务供给机制如何创新》,《中国党政干部论坛》第11期。

[22] 姜晓萍、陈朝兵,2018:《公共服务的理论认知与中国语境》,《政治学研究》第6期。

[23] 姜晓萍、吴宝家,2022:《人民至上:党的十八大以来我国完善基本公共服务的历程、成就与经验》,《管理世界》第10期。

[24] 金慧、余启军,2017:《湖北省公共文化服务标准化均等化问题研究》,《湖北社会科学》第2期。

[25] 李德国、陈振明,2020:《高质量公共服务体系: 基本内涵、实践瓶颈与构建策略》,《中国高校社会科学》第3期。

[26] 李洺、孟春、李晓玉,2008:《公共服务均等化中的服务标准: 各国理论与实践》,《财政研究》 第10期。

[27] 李实,2021:《共同富裕的目标和实现路径选择》,《经济研究》第11期。

[28] 李实、杨一心,2022:《面向共同富裕的基本公共服务均等化: 行动逻辑与路径选择》,《中国工业经济》第2期。

[29] 李霄锋,2015:《基本公共服务标准化的动态阶段性解析》,《理论导刊》第10期。

[30] 李志军,2022:《加快构建中国特色公共政策评估体系》,《管理世界》第12期。

[31] 林闽钢、杨钰,2016:《公共服务质量评价: 国外经验与中国改革取向》,《宏观质量研究》第3期。

[32] 柳学信、董晓丽,孔晓旭,2017:《政府购买公共服务体系构建与深化事业单位改革》,《经济与管理研究》第4期。

[33] 刘银喜、赵子昕、赵淼,2019:《标准化、均等化、精细化: 公共服务整体性模式及运行机理》,《中国行政管理》第8期。

[34] 卢文超,2017:《京津冀一体化进程中的基本公共服务标准化》,《人民论坛·学术前沿》第17期。

[35] 吕冰洋,2021:《现代财政制度的构建: 一个公共秩序的分析框架》,《管理世界》第10期。

[36] 马亮,2017:《实证公共管理研究日趋量化: 因应与调适》,《学海》第5期。

[37] 马跃如、胡斌,2017:《论人力资源公共服务的标准化》,《求索》第2期。

[38] 毛寿龙,2022:《公共政策的秩序维度: 一个纯理论的思考》,《中国行政管理》第12期。

[39] 毛寿龙、王猛,2015:《地方义务教育公共服务标准化指标体系构建——基于多中心的视角》,《教育发展研究》第22期。

[40] 任梅、刘银喜、赵子昕,2020:《基本公共服务可及性体系构建与实现机制——整体性治理视角的分析》,《中国行政管理》第12期。

[41] 桑德斯,1974:《标准化的目的与原理》,北京:科学技术文献出版社。

[42] 鄯爱红,2012:《公共需求管理与公共服务标准化》,《北京行政学院学报》第2期。

[43] 沈荣华,2004:《提高政府公共服务能力的思路选择》,《中国行政管理》第1期。

[44] 《“十四五”公共服务规划》,http: //www. gov.cn /zhengce /zhengceku/ 2022-01/ 10/ 5667482/files/301fe13cf8d54434804a83c6156ac789.pdf。

[45] 宋林霖、李晓艺,2019:《全球视野下公共服务标准化模式比较研究——基于国外市民公约模式的理论探索与改革实践》,《国外理论动态》第1期。

[46] 松浦四郎,1981:《工业标准化原理》,北京:技术标准出版社。

[47] 王登华、卓越,2011:《公共服务标准化导论: 以南京市江宁区财政局实践探索为个案》,北京:中国财政经济出版社。

[48] 王国华、温来成:《基本公共服务标准化: 政府统筹城乡发展的一种可行性选择》,《财贸经济》第3期。

[49] 王猛、毛寿龙,2016:《自由裁量、标准化与治道变革——以杭州市上城区为例》,《上海行政学院学报》第1期。

[50] 王学琴、李文文、陈雅,2019:《公共文化服务标准化治理机制研究》,《图书馆理论与实践》第10期。

[51] 汪永成,2004:《政府能力的结构分析》,《政治学研究》第2期。

[52] 吴理财,2019:《以财政标准化投入推进农村公共文化服务均等化发展》,《行政管理改革》第5期。

[53] 吴晓、王芬林,2018:《中国道路——论我国公共文化服务标准化建设》,《图书馆论坛》第2期。

[54] 杨开峰,2016:《强化公共管理实证研究势在必行》,《实证社会科学(第一卷)》第1期。

[55] 杨梅,2012:《中国地方政府公共服务标准化探索与思考》,《北京行政学院学报》第3期。

[56] 杨宜勇、邢伟,2016:《公共服务体系的供给侧改革研究》,《人民论坛·学术前沿》第5期。

[57] 尹昌美、卓越:《公共服务标准化的发展路径、影响因素与评估体系——以杭州市上城区为个案》,《公共行政评论》第4期。

[58] 郁建兴,2011:《中国的公共服务体系: 发展历程、社会政策与体制机制》,《学术月刊》第3期。

[59] 郁建兴、秦上人,2015:《论基本公共服务的标准化》,《中国行政管理》第4期。

[60] 俞可平,2005:《全球化与中国政府能力》,《公共管理学报》第1期。

[61] 贠杰,2023:《公共政策评估的制度基础与基本范式》,《管理世界》第1期。

[62] 袁威,2022:《基本公共服务均等化的政策逻辑与深化: 共同富裕视角》,《中共中央党校(国家行政学院)学报》第4期。

[63] 约翰·盖拉德,1981:《工业标准化——原理与应用》,北京:技术标准出版社。

[64] 曾红颖,2012:《我国基本公共服务均等化标准体系及转移支付效果评价》,《经济研究》第6期。

[65] 张启春、山雪艳,2018:《基本公共服务标准化、均等化的内在逻辑及其实现——以基本公共文化服务为例》,《求索》第1期。

[66] 张仁汉,2015:《以标准化手段推进浙江基本公共文化服务建设》,《浙江社会科学》第5期。

[67] 张润君,2022:《公共服务体系现代化: 政府、社会和市场》,《西北师大学报(社会科学版)》第6期。

[68] 赵金仁、崔壬午,1990:《标准化词典》,北京:中国标准出版社。

[69] 中国国家标准化管理委员会,2009:《标准化工作指南第1部分: 标准化和相关活动的通用词汇》,北京:中国标准出版社。

[70] 周旺生,2003:《论法律的秩序价值》,《法学家》第5期。

[71] 卓越、刘洋,2013:《基于公共服务标准化的ISO9000政府质量管理》,《新视野》第4期。

[72] 卓越、于湃,2015:《政府创新可执行性评估体系的构建与验证——以L市J区C局公共服务标准化创新实践为例》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》第5期。

[73] 卓越、张世阳、兰丽娟,2014:《公共服务标准化顶层设计的战略思考》,《中国行政管理》第2期。

[74] David, P. A.and Rothwell, G. S., 1996, Standardization, Diversity and Learning: Strategies for The Coevolution of Technology and Industrial Capacity, International Journal of Industrial Organization, 14(2): 181-201.

[75] Denhardt, R. B.and Denhardt, J. V., 2000, The New Public Service: Serving Rather than Steering, Public Administration Review, 60(6): 549-559.

[76] Gao, P., Gao, X.and Liu, G., 2020, Government-controlled Enterprises in Standardization in The Catching-up Context: Case of TD-SCDMA in China, IEEE Transactions on Engineering Management, 68(1): 45-58.

[77] Groeneveld, S., Tummers, L., Bronkhorst, B., Ashikali, T. and Van Thiel, S., 2015, Quantitative Methods in Public Administration: Their Use and Development Through Time, International Public Management Journal, 18(1): 61-86.

[78] Hu, Y. and Liu, D., 2022, Government as A Non-financial Participant in Innovation: How Standardization Led by Government Promotes Regional Innovation Performance in China, Technovation, 114: 102524.

[79] Lavertu, S.and Moynihan, D. P., 2012, The Empirical Implications of Theoretical Models: A Description of The Method and An Application to The Study of Performance Management Implementation, Journal of Public Administration Research and Theory, 23(2): 333-360.

[80] Morl, G. and Ivanova, N. P., 2010, Methods Taught in Public Policy Programs: Are Quantitative Methods Still Prevalent? Journal of Public Affairs Education, 16(2): 255-277.

[81] Song, M., An, S. H. and Meier, K. J., 2021, Quality Standards, Implementation Autonomy, and Citizen Satisfaction with Public Services: Cross-national Evidence, Public Management Review, 23(6): 906-928.

[82] Xue, E. and Li, J., 2022, Standardization of Compulsory Schooling in China: Politics, Practices, Challenges and Suggestions, Educational Philosophy and Theory, 54(12): 2108-2120.

[83] Yang, Y. H., Gao, P. and Zhou, H., 2023, Understanding the Evolution of Chinas Standardization Policy System, Telecommunications Policy, 47(2): 102478.

Review and Prospects of Chinas Standardization Construction of Public

Services: An Analysis Based on Research Literature

Chen Shixiang and Li Shuai

(School of Political Science & Public Administration,Wuhan University;

Local Government Public Service Innovation Research Center,Wuhan University)

Abstract:Promoting equalization, universalization, and convenience of basic public services through standardization is a fundamental requirement for improving the level of peoples livelihood, advancing the modernization of the national governance system and governance capacity in the new era. The construction of standardized public services has become a focal point of academic attention. A systematic analysis of existing literature reveals that China has achieved relatively clear clarification and positioning of the connotation and strategic value of standardized public services, and has launched localized practices in the construction of standardized public services. Overall, over the past decade, Chinas construction of standardized public services has achieved considerable results. However, it currently faces theoretical, technological, and institutional challenges, necessitating further exploration in strengthening theoretical research, enhancing standard quality, and improving supervisory mechanisms. To better promote the practical construction of standardized public services in China, future research should focus on establishing a more public-spirited theoretical framework for standardized public services, constructing a scientifically rational policy evaluation system for standardized public services, and emphasizing the integration of qualitative and quantitative research.

Key Words:public service; standardization; research progress; China

■责任编辑 邓 悦