2024阿尔国际勒摄影节不完全印象

火车难得地准点驶入阿尔勒站,时隔五年,终于又有机会来观摩阿尔勒国际摄影节,只可惜7月第一周异常忙碌,抵达阿尔勒已是开幕周的最后一天,我错过了所有的晚间放映和讲座。走进古城范围,街巷、建筑、广场都还是老样子,或许最大的变化是—凡·高画中的咖啡馆歇业了。从摄影节的信息中心取了场馆地图,就可以开始按图索展。与往年一样,本次阿尔勒国际摄影节依然散布在古城内外的25处场馆中,其中有上千年的历史古迹,也有近代工业遗存。这届摄影节的主题为“表象之下”(BeneaththeSurface),自2020年起担任阿尔勒国际摄影节总监的克里斯托夫·威斯纳(ChristophWiesner)在前言中写道,“无论是在边缘还是在中心,这些叙事都通向不同的、多重的道路,而它们均来自多孔表面的缺陷:它们相互交织或重叠,而艺术家们的创作为此开辟了不同的丰富路径。”当然了,摄影节每年的大主题并不是一种限制,而更应该看作给观看者的提示,正如威斯纳在一篇线上访谈中提到的,如今最紧要的问题是“如何对一幅图像进行解码”,去理解照片背后的复杂叙事。松散地围绕或者映射“表象之下”这个框架,今年的摄影节共设九大板块,包括五个分主题——“动荡与纷争”(TremorsAndTremoil)、“灵体(妖怪)”(Spirits[YŌKAI])、“痕迹”(Traces)、“平行”(InParallel)和“重读”(Rereadings),以及发现奖、摄影书和联动单元等。三天时间要看完全部60多场展览是对体力和脑力的极大挑战,不可避免的是,带着我个人的志趣,必然会对一些展览走马观花,而在另一些照片前流。因而,趁着现场的记忆尚鲜活时写下本文,只能是关于2024年阿尔勒国际摄影节的不完全印象。

毗邻摄影节媒体信息中心的13号场地布道兄弟会教堂(ÉgliseDesFrèresPrêcheurs)展出的是现任玛格南图片社主席克里斯蒂娜·德·米德尔(CristinaDeMiddel)的新作《中心之旅》(JourneytotheCenter),这也是我在本次摄影节踏入的第一个展览。走进场地的一瞬间,我记起七年前曾在同一个空间偶遇了德国摄影师迈克尔·沃尔夫(MichaelWolf),当时这里是他的大型回顾展。摄影节的主要场馆大多有着悠久的历史,加上历年的展览,有时会感觉展厅里徘徊着许多幽灵。始建于15世纪末的布道兄弟会教堂是高挑的哥特式建筑,在这样宏伟的空间中展示照片而不被空间吞没并不容易,但德·米德尔做到了。由暗红色钢框构成的一道“墙”斜向横亘在展厅中间,白色的临时展墙散布在两边的空间,都与中间这道“墙”成一定角度,这样的空间安排使得观看不再是线性的,而是跳跃的,正符合德·米德尔文学化的叙事方式。2015年开始拍摄的《中心之旅》,关注了美国和墨西哥边境的移民问题,近些年在中文互联网上,这些危险的偷渡之旅被称为“走线”。2017年特朗普成为美国总统后严厉的移民控制政策,以及在美墨边境修建隔离墙的举动,更成为这一项目紧迫的背景。

德·米德尔来自西班牙,但长时间工作、居住于墨西哥,这让她想要从自己的视角呈现移民问题。墨西哥在移民这个“问题”中扮演了双重角色。一方面,其腐败和毒品犯罪迫使很多人背井离乡,去美国寻求更好的生活;另一方面,墨西哥又与美国政府合作,大力阻止中南美洲其他国家的难民和移民进入美国。德·米德尔在美墨边境两边都进行了长时间拍摄,不仅探索了人们离开家园的错综复杂的原因和墨西哥在其中模棱两可的角色,更想要挑战传统媒体对移民的呈现:德·米德尔并没有将他们看作非法跨越国境的罪犯,而是为了追寻梦想而不惜涉险的英雄。因此,她将儒勒·凡尔纳(JulesVerne)的经典科幻小说《地心游记》(JourneytotheCenteroftheEarth)作为文学参考:“我决定将他们(移民)呈现为冒险故事的主角;所有的拼图在某一刻都就位了。所谓官方认证的‘世界中心’就在加利福尼亚州费利斯城(Felicity,California);墨西哥本身带有魔法色彩的传统和地貌;路途中的危险和暴力……对我来说,儒勒·凡尔纳的这本书实际上是对于移民道路准确的、文学化的描述;而后就是寻找(现实和小说之间的)连接点并构建叙事。”德·米德尔写道。

贯穿展厅的视觉元素除了照片,还有来自传统墨西哥宾果卡牌(Lotería)的图像,时而是现实的物品,比如“太远”“瓶子”“树”等,时而则是神话人物——“小恶魔”“美人鱼”或者“死神”,这些图像与照片的并置增强了整个系列作为寓言的特质,而墨西哥宾果作为一种博弈游戏,也暗示移民旅途如同一场豪赌。同时,展览中还有着大量的文字,但都在一定程度上被“隐藏”了起来——印在展墙的两侧。因而,观看者无法同时看到照片和文字,甚至可以选择不看文字,增加了想象的空间。有耐心细细阅读的话,这些文本不仅告诉我们偷渡客需要支付给蛇头的费用,更呈现了多重的主观性,有时是德·米德尔自述拍摄的过程,有时则是照片中人物的对话。通过这种主观的表达,摄影师展示了观点和个体视角,而不是所谓的客观事实。一些实物散布在空间各处,石墙上挂着迷彩的T恤和背包,色彩鲜艳的圣母像摆在这一古老教堂墙上固有的神龛里;极具拉丁美洲风格的音乐弥散在整个空间里,旋律似曾相识,仿佛熟悉的电影配乐却又叫不出具体的片名——这些无不增添了观展的沉浸感。

德·米德尔的创作一直以来都混合了真实和虚构的元素,她将自己的实践称为“拓展的纪实”(expandeddocumentary)。在她看来,打破纪实框架的限制之后,摄影的叙事能力会变得更强。她之前的作品,从《非洲宇航员》(TheAfronauts)到《仇恨之所为》(ThisisWhatHatredDid),在影像上都具有强烈的魔幻现实主义色彩,相较而言,《中心之旅》的照片乍一看,在视觉上并没有明显的“不真实”之处,但德·米德尔表示,这个系列同样“混合了直接的纪实摄影和执导拍摄的场景,这些能让理解更完整,且让叙事变得更有层次”。2003年,苏珊·桑塔格(SusanSontag)出版了最后一本书《关于他人的痛苦》(RegardingthePainofOthers)。其中,她准确地指出大众对于照片真实性的期待,“若我们以为是某位艺术家本人所作的一幅画被证明并非他所作,那幅画就会被判定为赝品。一张照片——或可在电视上、互联网上看到的纪录片——被判为赝品,则是因为它被证明所呈现的场景欺骗观众。”无疑,在报道摄影领域,客观记录而不篡改现实依然是一种道德标准,但在德·米德尔看来,新闻媒介本身就早已不是什么客观中立的存在,“报纸的内容总是基于由出版商、广告商和政治家利益所决定的观点,但我在意的是人们能理解所发生的事情中涉及的方方面面,并由此形成自己的看法。”

因此,她一方面从一开始就告诉我们,展览中的照片有“真”有“假”,另一方面又不在任何地方暗示某张照片是“纪实”还是执导,这种有意的模糊挑战着观看者对于照片和真实性的认知。

虽然《中心之旅》的展览在空间上体现出非线性的叙事逻辑,但进入展厅时,我还是不假思索地选择了顺时针走动。因此,按我观看顺序的结尾部分,出现了作为本次摄影节主视觉的那张照片——一位穿着印花上衣的老年女性站在齐臀深的绿水中,面向群山和一棵枯树。这是被称为“滚水瀑布”(HierveelAgua)的一组钙化水池,位于墨西哥西南部的瓦哈卡州(Oaxaca)——许多移民的旅途就是从这个州起始的。“滚水瀑布”是著名的旅游景点,同时也是当地人的精神圣地。在与照片相隔一段距离的牌子上,我找到了与它相应的文字,是德·米德尔对拍摄现场的描述:“第二次去滚水瀑布时,这里几乎没有游客,仅有一对男女在其中一个水池边。那位女性开始走进水中,我跑去拍照,但相机突然失灵了。我尝试了各种办法都没有修好它,于是只能放弃,我坐到那位男性边上与他交谈,希望了解他们的故事。他说他们是兄妹,并告诉我这个地方是神圣的。他问我是不是想拍照片,我说相机坏了。然后他告诉我再试一次,因为我们交谈过了,相机会好的。于是相机真的好了。”或许是受到这幅照片中某种难以言喻的神秘气息的感染,这个故事意外地触动了我。将这近乎神迹的故事放在这里,似乎也像是对观看者的提问——照片和文字都是表象,你选择相信什么?

与德·米德尔同属于“动荡与纷争”版块的德比·康沃尔(DebiCornwall)也将叙事建立在虚构之上。2021年初,我曾邮件采访过康沃尔,了解到她这种“虚构”并不是摄影师的摆拍,而是她根本就在一个虚构的现实中截取了图像。康沃尔的个展“模范公民”(ModelCitizens)在位于古城门外交通环岛对面的法国本土MONOPRIX超市楼上。正逢周日,超市关门,参观展览得绕到建筑物后面的小门进入。“模范公民”包括康沃尔近年来的两个项目:2020年出版的《必要虚构》(NecessaryFictions)以及新近创作的《模范公民》。作为摄影艺术家,康沃尔的创作一直关注国家权力的展现方式。在当了12年人权律师之后,2014年,她投入视觉创作的第一部作品《欢迎来到美国营地:关塔那摩湾之内》(WelcometoCampAmerica:InsideGuantánamoBay,2017年出版)探究了关塔那摩监狱这一所谓的“拘留中心”,许多囚犯未经审判就在其中被关押数年。在康沃尔的作品中,“9·11”事件后的美国呈现出耐人寻味的矛盾,一方面它是许多人心目中“自由的土地”;另一方面它又以反恐的名义进行着法外拘禁和虐囚。康沃尔在本次摄影节展览的其中一个项目《必要虚构》则将镜头对准了沉浸式军事训练,她将这称为“国家权力构筑的现实”,即国家为了某种目的虚构出的现实。

展厅中打着均匀的白光,显得空旷冷峻,与康沃尔许多照片中空无一人的场景呼应。带有阿拉伯文字的指示牌,中东地区常见的平房;一只捏着一串念珠的手的特写,从袖子和身体局部来看,他穿着白色袍子;布满弹孔的汽车……随着叙事展开,观看者越来越疑惑,这些照片拍的是什么?是对某一次中东战争的报道吗?然而,就战地摄影来说,照片又过于冷静了,尤其是当你看到其中出现人的时候——包着黑白格子头巾的战士从墙上一处破洞后面凝视镜头,一对穿着阿拉伯服饰的夫妻站在夕阳中,脖子上带着血淋淋的弹孔的女兵端坐着凝视照片外的我们……展厅里文字极少,观看者必须仔细去看每一张照片,自己寻找线索:像是小镇的房屋原来是堆叠的集装箱涂上不同颜色的油漆;“房子”虽然开了窗,却有椅子“骑”在上面;看起来是清真寺的建筑,却并没有任何有人朝拜的迹象。正如康沃尔自己描述说:“就像是电影布景师工作到一半突然离开。”让她印象深刻的恰恰是其中“舞台与现实之间的距离”。事实上,《必要虚构》中拍摄的并不是电影的片场,而是美国的军事训练基地,为了让派遣至中东战场的士兵能更好地适应当地的环境,美国陆军和海军在荒漠中用集装箱搭建起虚拟的阿拉伯城镇,甚至聘请了来自中东地区的移民后代作为“文化角色扮演者”,以便让新兵能沉浸式地训练。

康沃尔将这些沉浸式军事训练称为“国家权力构筑的现实”,即国家为了某种目的虚构出的现实。康沃尔说,自己也曾考虑过是否要去中东拍摄战争行动,但是意识到自己“更感兴趣的是权力如何被表演出来,以及地球另一边的战争如何在家门口变得正常化、商品化”。可以说,《必要虚构》中的每一张照片都是“虚假”的,她选择的标题“必要虚构”则是一种引导,康沃尔希望激发人们去理解作为一种表演的国家权力运作——这类表演的目的是什么?这对于身处其中的“演员”来说意味着什么?它又如何影响每个普通人的生活?《必要虚构》中最具代表性的是一些士兵的肖像,他们身上带着好莱坞特效化妆师制作的“致命伤”,却平静地凝视镜头,仿佛对自己“受伤”的事实毫无知觉。给伤员扮演者进行逼真的化妆,大量使用道具血,这些本来是战地医师的训练方式,现在却在普通士兵的训练中采用。康沃尔为这些“受伤”的士兵拍摄肖像,她还尝试在美国一个机场随机拦下陌生人并让他们观看这些肖像,获得了两极分化的反应。一些人立刻辨认出这些伤是假的,然后不再进一步作出反应;另一些人则认为,这是他们在媒体上从未见过的图像,他们从来不曾知道外派的士兵遭遇了什么。还有一位白人男性退役老兵说:“这些是真实的,我见识过战争的悲剧。”后一种反应是康沃尔更希望照片能够带来的效应,“一张漂亮的照片,或者一张‘假’的、摆拍的照片,能够激发关于真实情形的内心反应……一些人可以通过摆拍的照片去理解它们所代表的情绪和经验层面的真相,这样的反应可以开启一些对话。”康沃尔如此写道。

新作《模范公民》继续将美国作为个案研究,关注了公民这一概念如何被执导和表演塑造。这个项目包含三个方面的照片:美国边境巡逻队的沉浸式训练、特朗普的右翼集会,以及历史博物馆中关于美国的战争叙事。在此类博物馆陈列中,美国将自身塑造为英勇的胜利者或者无辜的受害者——比如,其中一幅照片呈现一位美国士兵蹲下身,对一位赤脚的(很可能是越南的)平民女性表示关切。仔细看,原来两人都是蜡像,身后破败的房屋模型与背景中的战地影像连成一体。很显然,这一陈设意在突出美国士兵的人道主义,若是在那类博物馆的环境中,观众很可能被一整套叙事裹挟着,陷入感动,但康沃尔的镜头将它的虚假充分呈现出来。除了照片,展览还包括康沃尔2021年制作的一部短片《派恩兰/好莱坞》(Pineland/Hollywood),其内容基于一起发生于佛罗里达州派恩兰的真实事件,但影片视觉部分全都来自好莱坞电影中的警察执法和枪战,而音频则以法庭庭审的方式呈现了两位当事人对一场失控的警察执法的描述。片尾字幕解释了真实事件的来龙去脉,即在边境巡逻队的一次沉浸式角色扮演考试期间,两位学员的车因“形迹可疑”被当地警方拦截,警方误以为两人蓄谋犯罪,而两人则以为警察是角色扮演,便继续按照脚本行事。双方在误解的道路上越走越远,最终引发枪战,一名学员身亡。通过电影剪辑的方式重构这起极具讽刺意味的乌龙事件,康沃尔让观看者重新审视现实和虚构之间日益模糊的边界。

同样位于这处23号场地的还有“阿尔勒发现奖”(DiscoveryAward)入围的七位艺术家的群展—“境界”(OntheLookout),他们都在创作中表达了一种弥漫的不安感:对于时代、对于环境、对于技术和未来。其中,大奖得主弗朗索瓦·贝拉巴斯(FrançoisBellabas)的作品《电子遗产》(AnElectronicLegacy),拍摄的内容虽然是美国加州的森林大火,但关注的议题却是近期热议的人工智能成像。呈现火灾现场或者周边环境的照片装了框,悬挂在外圈白墙上,而空间中央则搭建了两面灰墙,一边是如同移动中用手机拍摄的虚晃、模糊的画面,打印成明信片大小,矩阵排列着;另一边则播放视频,滚滚的火焰随着底部的AI成像提示语不断变化。第一眼看,周边那些照片构图完美、曝光精准,比如其中一幅,富裕住宅区的别墅伫立在山火印红的天空下,前面草地上,自动喷水装置喷洒的水雾在夕阳或者火光中晶莹剔透,草也呈现出鲜绿;另一张照片中,山火冲天,将整幅画面染成橙红色调,树的剪影和房屋红色的屋顶夹杂着,显得十分和谐,几乎让人忽略灾难的背景而为其美感欢呼。贝拉巴斯在前言中直言自己使用了AI成像技术,因此,当看到这些堪称完美的照片时,直觉反应是它们并非真实。相对而言,中间那些小小的、模糊的照片,倒更像现实中人们在逃离山火的途中可能会拍下的影像。然而,反直觉的事实是,恰恰那些完美的照片是贝拉巴斯在实地拍摄的,而仔细观看中间那些模糊的小照片,则会发现锯齿、重复元素等AI成像的破绽。这一发现着实让我感觉不安,一直以为,我们可以凭借直觉识别出AI成像,而贝拉巴斯则告诉我们,事情并非那么简单。

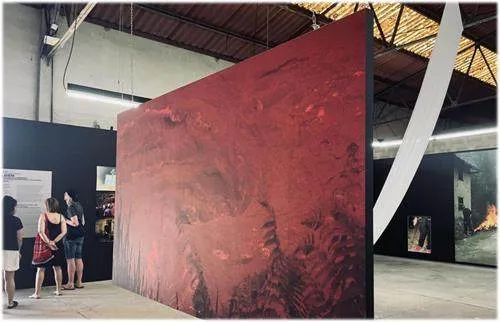

今年的发现奖单元还包含了2023集美·阿尔勒国际摄影季发现奖得主拉黑的个展,位于阿尔勒火车站后面的24号场地GroundControl,在这里我也遇见了拉黑本人。这一展厅是一座巨大的厂房或是仓库,没有空调,但有工业电扇打出的风,空间虽然燥热,却并不会令人不适。《寺背》是拉黑过去十余年来对故乡村庄的拍摄,“寺背”是他出生的江西山村的名字。15年来,故乡一直是贯穿拉黑创作的主题,此前的《走失》《走回故乡》《罗福平》分别从土地、身份、迁徙等角度,用不同的视觉形式对故乡进行了书写。《寺背》不仅是对前作的一次总结,更像是对这个乡村不可避免的消逝的预演。如果说“阿尔勒发现奖”的获奖者和入围者激发的是观看者理性的反思,那么拉黑的作品则在情感层面引发观看者的共鸣。

与拉黑共享这个厂房空间的是“重读”版块的“时尚军团”(FashionArmy)展览,这些照片来自20世纪60年代到90年代的美军档案,近来被撤销机密等级。穿过那些军服“时装秀”,拉黑的展览在厂房的后半部,首先吸引目光的是悬挂在空中的大幅照片,拍的是一些植被,但整体呈现红黑色调。它仿佛中国宅院里的影壁,既将两个展览的空间区分开,又作为进入《寺背》的序曲。

两面黑色的展墙:正对“影壁”的墙上贴了与墙同高的一整张照片,将村庄道路“搬到”了法国,雾笼的群山前,水泥房子替代了传统民居,孩童骑着小车,火堆不知道在烧着什么,一侧依稀透露出稻田。水泥的路面和现场的水泥地面几乎连贯在一起,平添身临其境之感。右手边的墙上则是照片矩阵,呈现寺背村的日常:人们站在冬日的田地上;刚刚宰杀的猪;烧荒;葬礼……另一面则在拍摄方面,拉黑是一位直觉型艺术家,他的画面并非来自精确的计算,而是意外和艺术家意图共同作用的结果。矩阵的照片中,有些呈现“正常”的色调,另一些则带有各种偏色——房间中的置物柜呈负像;乡间的道路在一片橙红中浮现,仿佛也被先前贝拉巴斯的山火笼罩——拉黑提到,之所以会有这些奇异的色彩,最开始是因为冲洗或者扫描底片时的意外,却让他意识到有些照片“就应该”如此,于是他开始有意识地在扫描时改变某些参数,以便获得不同的色调。拉黑说自己在扫描之后几乎不再去调色照片,他也不愿意把底片全都扫描成标准色彩,再完全按照自己的意图去调色,因为他追求的不是完美的照片,而是瞬间的印象。

在阿尔勒的展陈本身也充满了意图、妥协和无心插柳,被分配到这个工业气息浓重的空间里,刚好符合作品中隐含的城镇化对乡村的吞噬。空间中央,一条白绫从厂房高挑的顶部悬挂下来,底下由一口旧箱子压着,箱子里装了两大块水泥,拉黑说原本想要用土来压,却被否决,大概是担心扬尘带来健康风险。后来想到了旧皮箱,而等他来到现场时,却发现水泥已经在里面了,也觉得合适。这白布是中国乡村葬礼中常见的物品,与照片中多次出现的丧葬队伍相呼应,在展览现场,即便没有点明,大多数西方观看者似乎也都能感受到其中的祭奠意味,正如策展人傅尔得在前言结尾写道:“《寺背》超越了现代史的感伤叙事,不再是专属于拉黑个人的地理坐标意义上的故乡,而是成为一个现代文明背后的,在中国存在了数千年之久的,更接近土地生存方式的,属于每一个个体的,更普遍的永恒土地本身。”

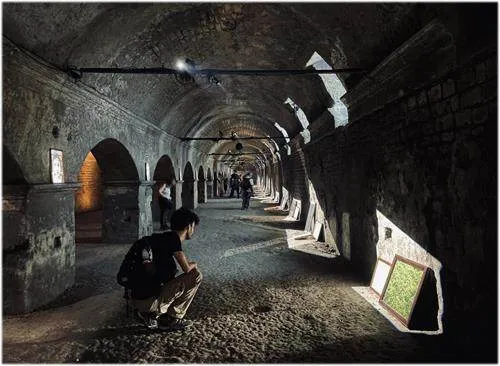

20世纪70年代,苏珊·桑塔格(SusanSontag)就断言,“所有照片都‘使人想到死’”,除了拉黑镜头中的死亡和背后透露的乡村的消逝。本次摄影节还有好几个展览都带着强烈的死亡气息,比如苏菲·卡尔(SophieCalle)的展览“既不给予也不丢弃”(NeitherGivenorThrowaway),位于市政厅地下的隐廊(Cryptoporticus),这是公元前一世纪的古迹,是一处联合国教科文组织世界遗产。根据指引沿石梯往下走,体感变得潮湿阴冷,与户外阳光直射下的干热对比鲜明。到达一处石质拱顶的小平台上,卡尔自己的展览阐述挂在一侧的石壁上,另一边则是隐廊的历史介绍。转一个弯,阶梯继续向下,越来越冷了。两段楼梯走到底,我发现自己置身于幽暗的两重拱廊,楼梯正对着的廊道没有放置作品,每隔一段距离就有一个小小的地灯,提供些许照明。看介绍,这一古罗马隐廊呈U型结构,姑且可以称放作品的那一侧廊道为内圈,与未放作品的外圈被廊柱隔开。这一场地是苏菲·卡尔特意选择的,在前言中,她描述了展览的缘起——2023年10月,她在巴黎毕加索博物馆的展览开幕前夕,一场风暴摧毁了她的仓库,霉菌侵入了《盲人》(TheBlind)系列,这是本将要展出的一个早期作品。为了避免污染展厅,展览方决定销毁这批作品,但这个系列在卡尔心中十分重要,她难以接受将它们送到垃圾场,于是想到了艺术家罗兰·托普(RolandTopor)曾将那些不愿意送人或者丢弃的旧衣服埋起来。卡尔觉得阿尔勒的这些古罗马隐廊非常适合这样的埋葬仪式:

“在一年前的阿尔勒国际摄影节中,一些地下空间的湿气持续攻击展出的照片,最终真菌赢了。那些场馆并没有起到保护作品的作用,而是将它们销毁。这个城市在保存图像方面扮演重要的角色,而发生这样的事情实在讽刺。所以我决定要将《盲人》系列埋在此处,让它们继续分解,以便其中的字句——全都是关于美的——能够渗透到这个城市的根基中。”

在展览现场,装了框的照片沿着隐廊一侧的石墙根摆放在地上,一束束射灯照在上面,打出不规则的高光,蹲下来仔细看,会发现斑驳的霉菌分布在木框表面。在这个创作于1986年的作品中,苏菲·卡尔采访了20多位先天失明的盲人,问他们关于“美”的想象,然后她去拍下相应的图像:大海,草地,或者女性的发丝。稍有遗憾的是,这些盲人的话语虽然也装了框放置在图像旁,但都是法语,并没有提供英语翻译。在另一侧的廊柱上,摆放着盲人们的肖像。在过往的采访中,卡尔表示她的目的并不是进行什么社会学调研,也不是去探究先天失明的人对于“美”的想法是否和常人一样。实际上在这个现场里,观看者可能并不会想到这些关于创作初衷的问题,因为更重要的是这个现场带给我们的体验,远远超越了照片的内容。脚下坑坑洼洼的沙土地面;射灯下石质廊柱的渗水滴下来;小小的近乎透明的蜘蛛旁若无人地织着网;空间里循环播放着法语的朗读,其实是卡尔的原版前言,由她本人录音……这些在这处两千多年的古迹的加持下,营造出一种超越现实的美。卡尔在前言中提到,希望让作品中谈论的美渗透到城市的根基里,这一意图在当代显得尤为可贵,毕竟在当代艺术中,“美”几乎成了肤浅的同义词,但在苏菲·卡尔的展览现场,我们重新感受到美的深邃。

沿着廊道走,眼前出现一道白影,定睛一看,原来是尽头悬挂了一条白色连衣裙,廊道向右转弯,继续延伸。这里展出的是卡尔的另一件作品《忧虑》(Souci),这个法语单词是她母亲临终时的最后一句话“不要忧虑”中的最后一个词,艺术家不断书写这个词。转入这个作品所在的廊道,死亡的意象愈发强烈,卡尔拍摄了一系列墓碑,打印到实物大小,在地面上排成一列,霉菌也已经在这些照片表面扎根。在她的文字中写道,“腐烂精心挑选了它的受害者。除了《盲人》之外,它只影响了那些讲述死亡或失去的作品。”加入这些面向死亡的作品行列的,还有卡尔自己生活中不再使用又不愿意送人或者抛弃的物品,它们被悬挂在廊柱之间。坠满了钥匙的衣架;一双红色皮靴,也开始出现霉斑;铺着白色床单的床垫。射灯照得这些物品仿佛自己在发光,像在黑暗中与我们相遇的幽灵。但在现场,我并不感到恐惧,艺术家构建了肃穆但不悲伤的场域,让我们有机会思考每个人最终不可避免的命运。

与苏菲·卡尔的地下展览一街之隔,是同样属于“痕迹”板块的日本摄影师石内都(IshiuchiMiyako)的个展“遗物”(Belongings),她是今年“跃动她影摄影奖”(TheWomenInMotionAwardforphotography)的获得者。展厅并不大,布展方式也相对朴素,但这是个让人能够停留的空间。石内都此次展览包含三个系列的遗物:来自她已故的母亲、来自广岛核爆炸、来自墨西哥艺术家弗里达·卡罗(FridaKahlo)。其中,“母亲遗物”(Mother's)最为我们熟悉,尤其是那支早已不平滑的口红。不过在这次展览中,石内都似乎有意改变了照片呈现的方式,不再将它们印制到巨大的尺幅,而是制作得小而精致,邀请我们走近一些,再走近一些,与照片形成更为私密的观看关系。当看到她母亲的假牙照片时,我不由自主地打了个寒战。石内都在自述的前言中写道:

“所有有形之物最终都会消亡。一旦人类的躯体不再有生命,它就无法继续存在于世。这是显而易见的事实,但我有时候觉得它难以接受。我母亲的死也正是如此,即便父母走在子女前面,是再自然不过的事情。”

而石内都还写道,自己在母亲生前与其关系并不密切,但自从拍摄母亲的遗物开始,她感觉到两人之间的距离慢慢消弭,这一过程或许正是“母亲遗物”系列的动人之处。拍摄了母亲的遗物之后,石内都又相继拍摄了广岛原爆纪念资料馆中的展品,以及远在墨西哥的弗里达博物馆中那位著名女性艺术家的物件。所有这些,都以最朴素的构图进行拍摄,将每一件物品置于画面中间,但石内都的照片不仅仅是透明的窗,我想象若是在博物馆里直接面对这些实物,意识到自己或许不会如在她的照片面前这样驻足去凝视。石内都在文字中描述了许多缺席,不会再有肩膀撑起的衬衣,不再有脚填满的鞋,不再有唇能装点的口红,但在照片中,我们分明感受到,物品主人的气息犹在。虽然石内都拍摄的大多数遗物都来自女性,也有许多对她的评论聚焦于她“温柔的目光”“女性的特质”,但在真正看到她这些照片挂在墙面上时,我完全没有想到“女性”这一标签,这对石内都的作品来说,过于狭隘。她曾经说,自己想要拍的是时间。在展厅中,在这个几乎一眼可以望尽的空间,我却感觉好像看了很久。

本次阿尔勒国际摄影节对于日本摄影给予了极大的关注,除了石内都的个展,还有三个群展呈现了日本摄影的面貌:“灵体(妖怪)”版块的“反思——11/3/11”(Reflection—11/03/11:JapanesePhotographersFacingtheCataclysm),包含了九位日本摄影师对于2011年“3·11”大地震和后续福岛核电厂危机的反应;“平行”版块的“我很高兴你在这里”(I’msoHappyYouAreHere:JapaneseWomenPhotographersfromthe1950stoNow),聚焦20世纪50年代以来的26位日本女性摄影师,横跨几代人的创作实践在展览中围绕三个大主题呈现,对于日常生活的观察、对日本社会尤其是性别角色的批判性视角、在摄影形式上的实验和延展;还有“连接阿尔勒”版块的“超越:京都国际摄影节”(Transcendence:KyotoInternationalPhotographyFestival),呈现了在京都摄影节中出现过的六位日本女性摄影师。这三场群展在策展思路和展陈方面都各具特色,只是由于需要在一个下午的时间内看完这些展览,过载的信息量让我不得不走马观花,难以深入。

细心的观看者可能会意识到,本次摄影节无论是群展还是个展,都颇为突出女性摄影师。实际上回忆三天的观展经历,我意识到大多数让我印象深刻的展览都来自女性。更可贵的是,这些作品没有局限于所谓的“女性的问题”,而是关注了多种多样的议题,其中有不少属于刻板印象中不太与“女性”联系在一起的话题,譬如康沃尔对国家权力如何构建现实的探索,或者苏菲·卡尔对死亡的沉思。在这一不完全印象的尾声,有必要再提一位女性摄影师,即在四号场地凡·高空间(EspaceVanGogh)进行回顾展的玛丽·艾伦·马克(MaryEllenMark),以“相遇”(Encounters)为题,此次回顾展呈现了马克数十年摄影生涯中的五个重要摄影项目。人道主义关怀、边缘群体、与拍摄对象建立长期的互信关系、直接摄影,玛丽·艾伦·马克的作品可以说属于一个过去的时代,在这个主打“当代”的摄影节上却吸引了最多的观看者,正因为她的作品植根于共情与归属。约翰·萨考夫斯基(JohnSzarkowski)声称,早在20世纪60年代,纪实摄影传统就已经“不堪重负,疲惫而沉闷”,拍摄处于弱势的社会群体或个人,常常意味着会受到严厉的道德检视和批评。玛丽·艾伦·马克的作品经得起这种检视,当我们和她那些经典的照片面对面时,可以看到她为之投入的情感,比如她花30多年时间拍摄《浪迹街头》(Streetwise),记录了蒂妮(Tiny)的生命历程。马克第一次遇见她时,她是在西雅图街头混迹的雏妓。从蒂妮身着参加葬礼时穿的黑衣,表现出警惕和对峙——照片标题称这是“她的万圣节装扮”——到15年后她在家哭泣、她的孩子在一边安慰的画面,这些照片见证了摄影师和拍摄对象之间不断发展的关系。

在摄影媒介已被极大程度地拓展的今日,玛丽·艾伦·马克回顾展的热门或许也是一种提醒,当我们不断想了解“摄影还可以是什么”的时候,或许也不该忘记“摄影总是关乎什么”——正如摄影节总监威斯纳所写的,这些实践和故事总是“关于我们的人性——时而被挫败,时而无休止地被重新定义,时而顽强不屈,时而富于远见。”