《努玛阿美》中的钢琴创作技法和演奏技巧

作者简介:王云龙(2001-),男,山东烟台人,本科,从事钢琴演奏、钢琴教育研究。

摘 要:中华人民共和国成立以来,我国钢琴作曲家在学习西方作曲技法的同时,积极吸收本土民族音乐资源进行改编、加工,创作出具有民族化的音乐作品,20世纪70年代末至80年代中期,我国作曲家更是在突破语言风格、功能与和声单一性等方面做了诸多有益尝试,大胆采用新的创作观念和作曲技法,创作出一批与民族音乐思维和审美心理相适应的风格独特的优秀作品。20世纪80年代中后期至今,中国钢琴音乐创作达到前所未有的高度,涌现出一批优秀、成熟的作品,作曲家张朝先生根据云南民间音乐元素并结合西方作曲技巧而创作的《努玛阿美》就是其中佳作之一。《努玛阿美》无论在演奏技巧还是在创作技法上都有其独到之处,具有很高的艺术价值,更值得我们去研究与学习。

关键词:《努玛阿美》;钢琴演奏技巧;创作技法

中图分类号:J624 文献标识码:A 文章编号:2096-0905(2024)14-00-06

一、《努玛阿美》创作技法分析

(一)《努玛阿美》创作背景

“努玛阿美”在哈尼语中意为太阳之源。这个词也用来表达哈尼人寄托美好愿望的精神家园。在哈尼族的传说中,“努玛阿美”是一个最美的宜居之乡。为了寻找这样一片家园,哈尼族先民进行了艰辛的迁徙,最终在哀牢山区定居下来,并建造了自己的“努玛阿美”。《努玛阿美》创作于2017年,作者于2020年进行修订,加入新的音乐术语同时加入了副标题“致父亲张难”,这首作品不单是描写云南的秀丽风景,其中还包含对父亲引领自己音乐道路的感激之情,以此表示追思情义,《努玛阿美》是作曲家张朝先生构思较长、情感非常丰富的一部优秀中国钢琴作品。

(二)《努玛阿美》曲式分析

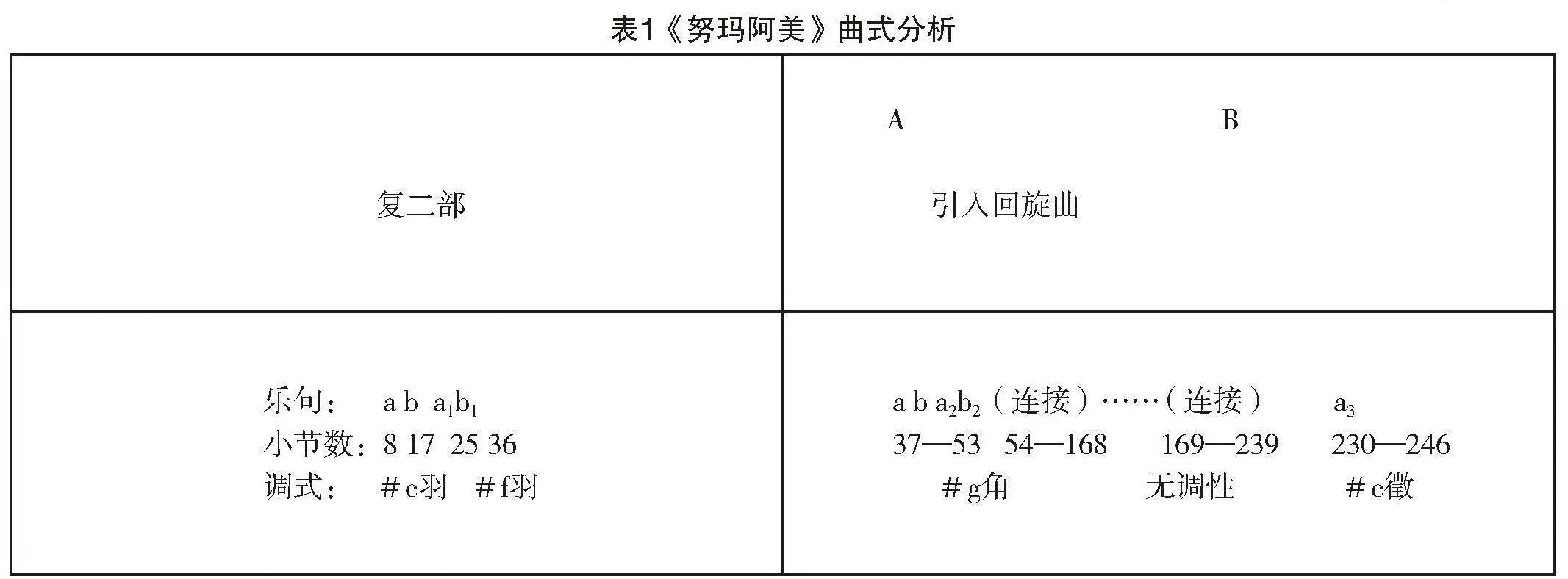

从作曲家创作《努玛阿美》的音乐宏观曲式结构层面来看,在西方传统曲式结构的基础上又结合了中国云南少数民族音乐特点进行创作。整部作品的曲式结构,分别是复二部曲式和回旋曲式。A乐段主题动机采用“三连音”的织体进行,左手则采用柱式和弦持续进行,后面则是对A乐段的发展。在A乐段的中部先进行了转调为#f羽,音型相比之前的乐句有了较大的改变,出现了跑动型音符,情绪也有了转变,更加激动直至到达小字三组的八度音“do”上。到了B部分采用了传统的曲式结构——回旋曲,开头两小节作为引子来引出新的主题和调性,后面则不断重复这个主题,例如,采用高八度再现或者低八度再现,更大胆采用了无调性的部分(169—239)。最终通过变形的方式进入了再现部分,曲目的再现部分采用了变化再现的创作手法,每四个小节为一个乐句直到结束(见表1)。

《努玛阿美》在“外部”采用了传统的曲式结构进行创作,体现在全曲曲式结构的变化与音乐速度的变化方面,作曲家运用了中西结合的创作思维来进行谱曲。但是在“内部”采用了近现代的和声和传统和声交替来进行写作。下面是对《努玛阿美》中的和声进行分析。

(三)《努玛阿美》和声布局

在开头处作曲家采用了三度叠置和弦进行,三度叠置和弦与中国的民族调式(加入了云南哈尼族、彝族的音乐元素)相结合,展现出人与自然互相交融的美丽画卷,使得听众加深了对音乐主题的感受。

作曲家采用了柱式和弦进行的写作技巧,使得再现部分中的主题再次加深,气势庞大,展现出民族音乐生生不息的生命力,不禁让人想到了作曲家创作的中国钢琴作品《皮黄》的结尾,有着异曲同工之妙。

这些现代和声色彩和结构为听众和演奏者带来全新的、不一样的声音,为整篇曲目增添了富有云南少数民族特有的神秘色彩和文化背景。在乐曲中,听众能够感受到作者对童年情景和家乡的思念和回忆,同时让观众感受到云南少数民族淳朴的民风和多样的音乐色彩。结合以上分析,《努玛阿美》是一部采用传统曲式结构,并结合现代与传统和声的优秀中国钢琴作品。演奏者在接触这首作品时,必然要经历一个研究和学习过程,因为其中仍然存在许多需要一一解决的难点。

二、《努玛阿美》演奏技巧分析

(一)《努玛阿美》音乐表情术语解读

在任何音乐作品中,对于音乐表情术语的解读是极其重要的。因为音乐表情术语代表着作曲家所要表达的中心思想和心声,最重要的是演奏者需要把它带入作品中去解读。以下是对《努玛阿美》作品中三处较为典型的片段的音乐术语的解读。

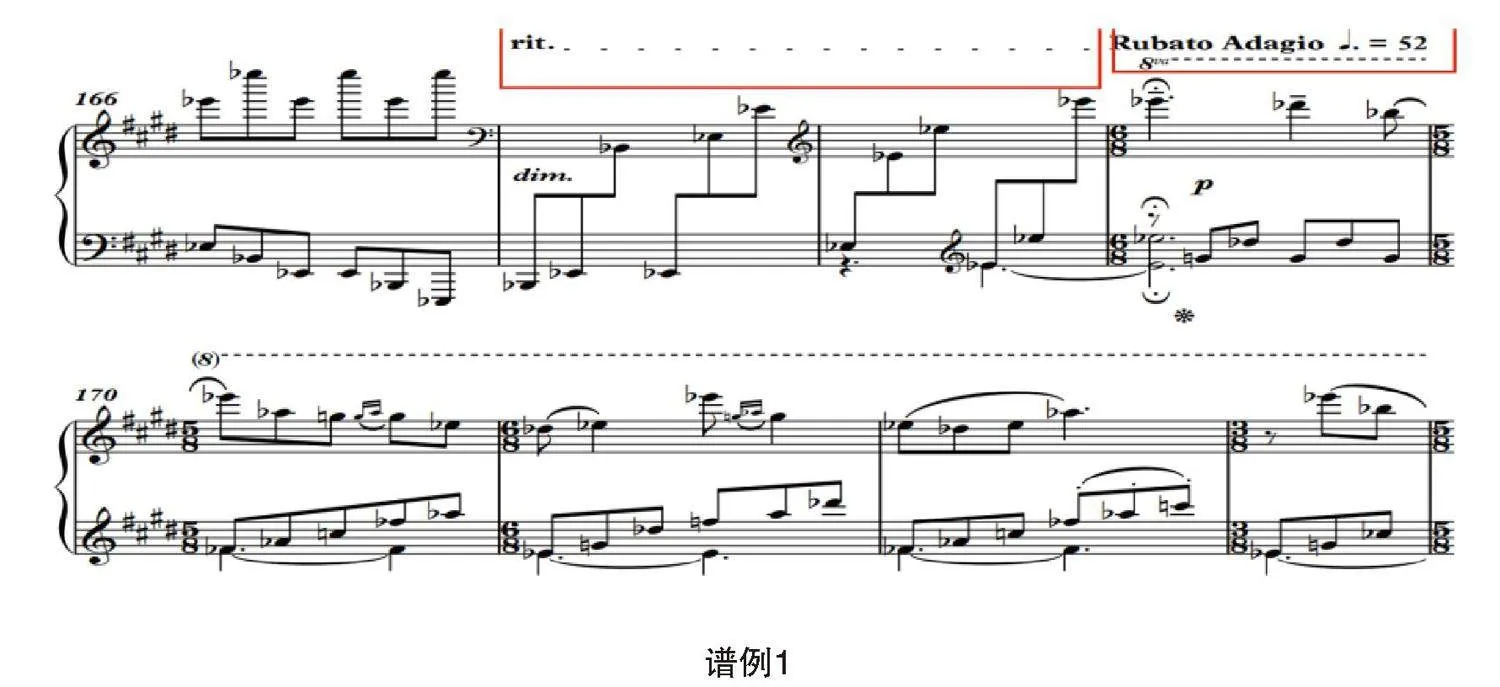

“Rubato Adagio”译为“自由的柔板”,可以看出音乐术语位于作品的前部分。此时结合作品的主题和音乐语言等进行分析,节拍为3/4拍、速度以四分音符为基础、每分钟42下。对于音乐术语“Rubato Adagio”,则不能脱离基本的速度设定。“自由的”处理可以在这六小节中的长音符中适当停顿。而“柔板”的处理可以结合上方谱例中的“弱”和较长的连音线进行处理。最后,“express”译为“有表情的”,演奏者在解读了作曲家创作意图和所要表达的意境后,并在演奏中用音乐将情感展现在观众的面前,右手上方的旋律密集起伏与左手伴奏声部长音和弦形成一静一动的音响效果,共同去感受大自然的独特赋予,呼吸着水润、清新弥漫的空气,仿若置身于仙境中(见谱例1)。

在这八小节中,仍然能够看到之前小节中存在的表情术语“Robato Adagio”“rit”。需要注意的是,在169—173小节中,节奏变为附点四分,为52每分钟。对于表情术语“rit”不能只看这两小节中的动机,需要结合上下乐句来分析。“渐慢”的部分是连接处,结合之前的曲式分析图示和音乐动机,之后的“Rabato Adagio”不同于谱例1中相同的音乐表情术语。此处的含义为“自由”,因为音符的时值发生了变化,以此拉宽音乐张力,并与前后热烈的舞曲主题情绪作强烈的音乐对比,增加了观众的期待感。作曲家的创作运用了慢板的主题旋律,并运用倒影的手法将慢板与快板相结合,使整段乐曲比较集中,旋律的创作带有较强的即兴性,这也是作曲家创作中国音乐作品的特点之一[1]。

谱例2中的四小节位于作品的结尾处,并且出现了连续三个同样的音乐表情术语“fff”。在四小节中,八度与和弦相互交替,那么结合音乐术语“Allegro”和节奏规定(四分音符每分钟120下),则不能够“过快的”去演奏。

以上所采用的分析方法,是作为演奏者在演奏之前需要去完成的研究和分析必要事宜。在演奏中将作曲家所标注的音乐术语充分地运用音乐展现给观众,让观众在聆听音乐的同时大脑中展现出云南少数民族美丽的风景,让人心潮澎湃,让观众真正领会到作曲家“化西为中,化中为西,化我为众”的创作原则。接下来需要进一步分析《努玛阿美》的音乐主题等作品中存在的音乐要素。

(二)《努玛阿美》音乐主题分析

从以上的分析结果来看,演奏者已经掌握曲目的基本信息。结合之前的曲式分析,《努玛阿美》的音乐主题为三部分“A、B、C”。“A”部分是《努玛阿美》的第一部分,可以理解为作品的开端,前四小节为开头的音乐动机。之后的部分作为模仿动机进行发展,根据前四小节的音乐素材来看,右手部分由三连音和八分音符组成,仿佛把听者带入一个诗情画意、梦幻般的仙境一般。再加上左手持续不断的柱式和弦,为“A”部分增添了色彩上的变化,在第18-21小节,音乐主题进行了转调[2]。

临时的转调和力度上的变化“PP”,使得音乐主题再次加深,转到F商调式,给人一种回味无穷的感觉,进入了另一种世界“山里云,画唐春,星月不使夜空老,百花要绣山谷雯”。

虽然从整体上来说,“A”部分整体音乐没有过多的起伏变化,但是在27—29小节音色发生了变化。音型出现了跨度较大的三连音和九连音,右手则出现了较长的时值的和弦保持,并且相比之前的音域有了较大的跨度。

最后,在“A”部分最后的34—35小节到达了该部分的最高潮,左右手采用持续的八度音程,直至最后落在八度上方音“sao”上。

总体上来看,“A”部分作为《努玛阿美》的开头部分经过音乐主题的发展、进行到达这部分的最高处,由于上述部分的铺垫,才使得作品能够发展至“B”部分。

“B”部分是作品中的核心发展部分,是全曲高潮和冲突的集中体现,呈现给听众一种“星垂平野阔,水天一色,美如诗,碧波荡漾,晚霞散漫,令人心旷神怡、流连忘返”的景色,体现出云南少数民族音乐色彩独有的魅力。在这一部分,作曲家采用了丰富的写作技巧,如分解八度、持续音等,接下来将对“B”部分展开分析[3]。

“B”部分在开头处与“A”相同,进行了相同的处理。此处出现了新的主题和新的调性,持续不断的音型,好像铃铛似钟声一般把听众带入了新的视觉场景,鼓声与舞蹈紧密结合,象征着五谷丰收和人畜兴旺,在文化上承载着丰富的象征意义和民族精神,可以窥见云南各民族对自然、祖先和宇宙的理解与崇拜。上方右手流动的音符对场景进行补充,后面的音符则是对这四小节的延续。作者巧妙地将这些简单的因素运用到作品中,那么,后面进行发展、不断扩展,直到经过52—54小节,过渡到新的主题(见谱例3)。

新的音乐主题在54小节出现,不同于之前的音乐主题则更加强烈、热情,双手不断地交替、配合。同时,音区起伏扩大、更加热烈。力度在短短的几小节中不断变化,如“mf”“f”等。73—78小节的主题进行再现,更加热烈奔放,后面几处更多是进行延续直至91小节,是对主题的再延续,更加神秘(169—179小节)、更加热烈(193—212小节)。

“B”部分作为全曲中的冲突和高潮部分,出现了更多的音乐主题和更多的变化,也是全曲较为困难的部分。

“C”部分作为乐曲的尾声,采用了柱式和弦进行,以变化再现的手法再次出现了音乐主题,采用柱式和弦进行的方式进行,这样的音型和力度在听觉上带给人一种史诗般、壮丽的冲击[4]。

综上所述,“A、B、C”三个部分的音乐主题就像三个不同故事的主人公一样,它们性格各异,但仍是故事中的重要组成部分,那么,对于这三个音乐主题来说也是同样的,在演奏中应当将“A、B、C”更有逻辑地联系起来,而不是孤立地把其中的任何一个部分看作一个独立的整体。

(三)触键与连音线

从现代钢琴的自身角度来看,钢琴更像一件“打击乐器”,用键拉动琴槌以敲打琴弦发声。自钢琴诞生之日经过无数钢琴家不断改良,并且日趋成熟,直至19世纪钢琴乐器终于傲居群雄,登上乐器之王的宝座。

苏联杰出的钢琴家兼教育家亨利·涅高兹指出:“声音的掌握是钢琴家需要解决的首要技术问题,因为声音是音乐的素材本身,使声音悦耳动听可以提高音效。在钢琴演奏与教学中,无论是弹音阶、琶音、练习曲还是乐曲,声音质量是需要特别下功夫。”演奏者通过控制弹奏触键的力量和速度,使击弦机工作、响板抬起,从而使琴弦发声[5]。从钢琴的工作原理来看,要使音与音之间连贯并演奏出美妙的声音是非常困难的,这需要手指、手腕与手臂的力量协调运动以及声音的技巧,也就是基本触键的手法。就像在钢琴上画圆一样,做有规律的圆弧运动。不同作品的触键是不同的,这里就不一一举例了。

中国钢琴作品的触键演奏技法是有别于其他钢琴音乐作品的,作曲家运用其精湛的写作技法,如小连线连奏、非连奏、单音跳奏等综合性奏法,让听众更准确、更深刻地理解音乐的内涵,让演奏者更为准确地弹奏出民族性主题旋律的音乐个性,展现出云南少数民族特有的音乐风格。下面将分析《努玛阿美》中的连音线与触键,笔者选择了曲目中典型的三处谱例进行分析。

四小节的音乐主题用连音线形成了一个完整的乐句,并且乐句总体向下进行。在演奏三连音处需要将手提起,在小字二组的“mi”处稍微停下,然后停在小字二组的“do”上。在之前的曲式分析中指出,左手作为“背景”同样有着极其重要的作用。那么在演奏此处的和弦时,应该将手支撑住,手臂的自然重量通过指尖传到键盘上,集中在一个点(指尖上),要求下键到底,声音实在,弱而不虚,才能演奏出理想的音响效果。后面以此类推,因为作曲家采用了同样的写作方式,去表达不同性质的主题所表达音乐意境和音乐情绪[6]。

位于作品的中部,96—99小节进行了高八度再现。从音型来看,右手在这四小节中音型有着较大变化,分别由分解八度、四度下行和单音构成。根据之前的音乐主题分析,从四小节强弱变化上来看,第一到第二小节进行了减弱,再根据右手音型的特点,应当突出五指处的高音,同时拇指进行控制。左手则是更多地重复进行。此处谱例的连音线更短,并且在不同声部上连接。例如100小节,连音线在右手中声部。应当将手臂的重力向高声部倾斜,在演奏中声部时,应当做往复运动,保证音色和整体音乐的流畅性,从而表现出云南少数民族多元化的音乐色彩,带给听众不一样的视觉感受(见谱例4)。

193—197小节作为乐曲的中部高潮部分出现了“ff”,并且右手以和弦、八度等音型进行。难点在于需要突出和弦和八度的最高音,并且快速演奏。左手更多的是模仿进行,跨度较大。谱面上虽然没有连音线,但是需要演奏者用“声音意识”将谱例中的各个主音连接起来,这就形成了一条“不存在的”连音线[7]。

但昭义提出“声音意识”,即头脑中的声音意识,也就是头脑中对声音的想象。这种想象来自演奏者对钢琴音色的直接感受和对音乐的了解与表现,这是一个相对漫长的过程,但如果有理性的指导,使演奏者能带着明确的目标去实践,相较于盲目状态,这一定更加有意义和有效。

对于钢琴演奏来说,双手的配合是极其重要的,另外,钢琴踏板是钢琴作品中的灵魂,需要演奏者的双手和踏板之间的配合,运用踏板是一门技术,也是一门学问。美国著名钢琴家、教育家约瑟夫·班诺维茨在《钢琴踏板法指导》中指出:“适宜的踏板法是一位具有艺术才能和高超理解力的钢琴家的标志。”接下来将对这两种关系进行分析。

(四)左右手的协调与踏板配合

在钢琴演奏中,左右手的配合是极其重要的,大部分钢琴作品需要使用踏板,而踏板的运用增添声音的共鸣效果,丰富音乐的艺术表现力。因此,演奏者在演奏过程中不仅需要脚上的技术,还需要音乐听觉的积极参与,这是钢琴演奏中不可忽视的重要环节,也是理解作曲家写作意图的关键[8]。下面选取曲目中三处谱例来进行分析。

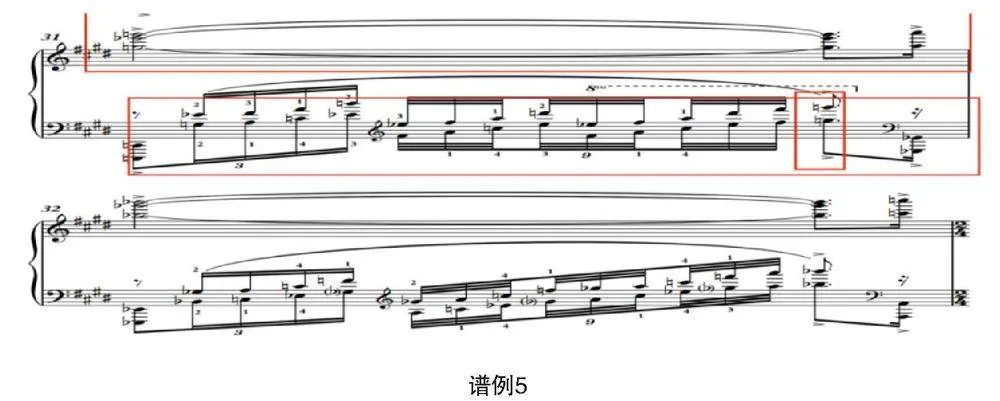

从谱例5中可以清晰地识别出,右手是带有连音线的柱式和弦,左手更多的是跑动的音符。那么,在第一个和弦应该踩住踏板;在第一个八分音符之后放掉,也就是“音后踏板”。这就要求演奏者在踏板的踩放练习中还要结合手上弹奏的音符进行练习,难点是此处为跑动音符,若使用不当会使这部分演奏出来的声音秽浊,避免“旋法”与“句法”模糊不清,还会影响整体演奏效果。这就要求演奏者的踏板踩住1/2,右手保持、立刻与左手一致,分别到达小字二组“so”和小字组的“si”。

108—117小节位于作品的中部,可以简单分为三个声部。主要旋律在中声部向下进行,由左手演奏,分别是小字组的“fa、ren、do……”,难点在于左手的二分音符需要保持六拍。演奏者在左手二分附点落下时,踩住踏板1/2,继续演奏。谱例5中的八小节采用相同的手法写作,注意以上的要点并在平日加以练习,逐渐熟练运用踏板并与音乐听觉积极配合,这样就可以迎刃而解。

212—218小节位于中部的结尾处,此处要求演奏者左右手一致,踏板已在谱面上标出。难点在于在短短的八小节内音符过于密集且速度变快。演奏者需要找到曲目中的“呼吸”部分,并理解作曲家此处的意图,才能更好地演奏这八小节[9]。

三、结束语

《努玛阿美》创作完成于2017年,2020年正式修订完成。作曲家将中国民族音乐元素与西方作曲创作技巧相结合,音乐风格新颖独特,是一部具有鲜明的音乐个性的中国钢琴佳作。在作曲创作技法和演奏技巧方面运用了西方元素,音乐主题及其构成则体现了中国元素,两者相互结合、相互融合,形成了一首完美结合的钢琴作品。本文主要从《努玛阿美》的创作技法和演奏技巧两个大方向进行研究和分析,这也是在分析任何一首钢琴作品时必不可缺少的步骤。对于演奏者来说,要演奏一首完美的作品需要投入大量时间去练习,并对作曲家的创作构思进行研究和思考。这些工作是必不可少的。在练习过程中,演奏者可能会怀疑自己、焦躁、没有耐心,甚至崩溃放弃,但如果坚持到底,克服重重困难,最终在舞台上完整地呈现一部优秀的钢琴作品,并得到专家评委和观众的一致认可,一切都是值得的。

参考文献:

[1]孙振霖.张朝钢琴作品《我的祖国》音乐风格及演奏研究[D].哈尔滨师范大学,2024.

[2]齐欢,张玄.论中国钢琴作品中的拟声、拟态与拟神——以张朝《皮黄》为例[J].音乐艺术(上海音乐学报),2022(04):173-190+5.

[3]于倩.张朝钢琴独奏作品的艺术特色与多元文化内涵探究[J].中国音乐,2022(04):146-156.

[4]张昀.各美其美 美美与共——张朝钢琴小品《努玛阿美》简析[J].云南艺术学院学报,2022(02):79-82.

[5]邓思涵.张朝钢琴作品《努玛阿美》创作特征与演奏诠释[D].云南艺术学院,2023.

[6]李明惠.现代钢琴作品《皮黄》的音乐与演奏分析[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2023(01):127-132.

[7]孙振霖.张朝钢琴作品《我的祖国》音乐风格及演奏研究[D].哈尔滨师范大学,2023.

[8]裴迪.张朝钢琴独奏曲《皮黄》分析[D].上海音乐学院,2022.

[9]卡尔·莱默尔,瓦尔特·吉泽金,著.现代钢琴演奏技巧[M].姜丹,译.上海音乐学院出版社,2019.