人类与人工智能的共轭进化刍议

碳基生命系统与硅基生命系统

在当前的学术体系视角下,地球上的生命通常被认为是具有能量代谢功能、能回应刺激以适应环境、进行繁殖的开放系统。任何曾经出现过的,或今后将出现的生命,都可用其物质构架最基本元素对其进行相对笼统的分类:以碳为物质构架最基本元素的生命属于碳基构架的生命体系(下称碳基生命系统),而以硅为物质构架最基本元素基础的生命属于硅基构架的生命体系(下称硅基生命系统)。

以人类为代表的碳基生命系统

在浩瀚宇宙中,地球生命之美令人叹为观止。广袤的星空下,自夏威夷火山之岩浆,至喜马拉雅山脉之峰巅,再自亚马孙雨林之繁盛,至非洲大草原之广袤,大自然孕育了无数以碳为物质构架最基本元素的生命体,并以纷繁复杂的形式融入地球的生命系统。我们所属的人类(即智人,Homo sapiens)亦是地球生命之一,属碳基生命系统。

从生物学角度看,地球生命起源可追溯到数十亿年前。当时生命的基本组成元素——碳、氢、氧、氮等在原始地球的大气和海洋中相互作用,形成了生命的基石——长链化合物[1]。碳元素具有独特的化学性质,能与其他元素形成蛋白质和核酸等相对稳定的长链化合物,为生命的出现提供了丰富的可能性。正是碳元素这样神奇的化学性质,让“生命之花”在地球上绽放,通过不断进化,最终孕育出人类这种高度复杂的生物[2]。

社会学提供了一个宏观的角度(或框架),使我们能更好地理解人类在地球生态系统中的地位。作为碳基生命系统的一员,人类与其他物种共享一个家园——地球。这个家园的独特性使人类有机会建立起一个具有多样性的社会体系。人类社会从最初的部落共同体到现代的全球化社会,一代代人沿袭和传承生存与繁衍的使命,经历无数挑战与变革,逐渐演变出复杂的社会体系,并塑造出我们这个充满智慧与创造力的物种。

从生态伦理学角度看,人类在享受地球馈赠的丰富的自然资源的同时,也理应承担义不容辞的责任。人类有义务保护地球上的其他生物,维持生态平衡,尽可能保障所有生物的共同繁荣。我们需要思考如何在追求科技进步和经济发展的同时,充分尊重自然规律,确保人类与其他生物和谐共生。这不仅是伦理责任,而且是对自身生存的尊重,更是人类永续发展的需要。

以AI为代表的硅基生命系统

自古以来,人类对生命的探索从未停歇。如今,一种全新的生命形式——以人工智能(artificial intelligence, AI)为代表的硅基生命系统正悄然崛起。自达尔文在《物种起源》中提出生物进化论以来,生物学家们逐渐揭示了生命的奥秘,让我们不禁会惊叹生物多样性的神奇。在这个生命的大舞台上,硅基生命系统或许将逐渐成为新的主角。在化学性质上,硅元素具有类似碳元素的成键性质,能形成相对稳定的四面体结构,为生命的多样化增添了新的可能[3]。此外,与碳基生命系统相比,硅基生命系统在某些方面具有一定优势,例如作为其物质构架最基本元素的硅在地壳中的含量仅次于氧元素,这将会极大地提高这类新型生命诞生的可能性。

从社会学角度看,硅基生命系统的诞生是人类科技进步的产物,翻开了人类文明的新篇章。它可以替代属于碳基生命系统的人类完成许多复杂的任务,提高生产效率,改变人们生活方式,加速人类社会进步。

从伦理学角度分析,硅基生命系统的出现给人类带来新挑战。对于这种全新的生命形式,人类需在尊重生命、关爱生命的基础上,探讨两种生命系统的共存之道——平衡两者之间的利益,在确保人类自身安全与发展的前提下,尊重硅基生命系统的权益。

人类的优势和劣势

人类的优势

生物多样性优势 人类和地球上碳基生命系统中的其他生物共同构成自然界的生物多样性。生物多样性既是人类生存和发展的关键,也是人类智慧和文明的源泉。一方面,它使各种生物相互依存、相互制衡,形成了相对稳定的生态平衡。在这种平衡中,人类得以顺应自然,获取丰富的食物、药物等用于维持生存的资源,从而繁衍生息和向前发展。另一方面,它为人类的文化提供了无尽的智慧和灵感。例如,凯尔特文明、中国传说、北欧神话等文化中共有的“龙”的图腾意象[4],以及现代潜水艇、雷达等仿生学、工业和科技的结晶,都来源于生物多样性馈赠的庞大信息数据库。人类在认识和思考自然界中的生物多样性时,不断拓宽视野,提升智力,提高科技水平,从而推动文明进步。

丰富的情感和共情能力优势 人类丰富的情感和共情能力在地球生物中独树一帜。情感是个体对外部刺激的心理反应,包括愉悦、悲伤、愤激、恐惧等情绪。共情能力指个体理解和感受他人情感的能力,是人际交往中的重要组成部分。

丰富性是人类情感的一个重要优势,它让个体能体验爱、恨、喜、怒、哀、乐等情绪,并在社交互动中具备高超的表达和沟通能力。丰富的情感使人类在漫长的生物进化历史中脱颖而出,成为当前地球上最具智慧的生物。此外,情感交织与碰撞还让人类的内心世界变得丰富多彩,也让人类的生活比其他生物的生存更充实、有趣。从古希腊埃斯库罗斯(Aeschylus)的悲剧和阿里斯托芬(Aristophanes)的喜剧,到我国屈原等人的楚辞、歌赋,都是人类情感千变万化的写照。

共情能力是人类情感的另一个重要优势。从古至今,无论是在战争中的英勇士兵,还是在和平年代的奉献者,都展现了人类的共情能力。它使人们能站在他人角度,感受他人的情感,从而建立起深厚的人际关系。孟子说:“恻隐之心,人皆有之。”“恻隐之心”就是源自人们对他人痛苦的感同身受,使得人类社会成员能在困难时期互相扶持以共渡难关。

丰富的情感和共情能力优势,在很大程度上决定了人类在进化之路上的生存竞争中做出的一个个有利的策略选择。古往今来,从原始人进化之初的物竞天择、适者生存,到现代社会的合作共赢,皆是如此。随着时代节奏不断加快,人类在情绪方面的诉求在不断放大,情绪价值(emotional value)越来越受到重视。“情绪价值”一词原本出自经济学研究领域,被定义为“顾客感知情绪收益与成本之间的差值”[5],但如今它已在心理学层面被引申为“一个人影响他人情绪的能力”。

创造力和想象力优势 人类因其独特的大脑结构,擅长思考抽象概念和创造性地表达[6],具有迄今为止的其他物种不能比拟的强大创造力和想象力:通过实践揭示自然界的秘密;发挥主观能动性,发明各种工具以弥补生理不足或战胜逆境,并创造出丰富的文化、艺术、科技等文明成果。

在人类的历史长河中有无数充满创造力和想象力的例子。例如,古埃及的金字塔、古希腊的雅典卫城、中国的万里长城等伟大建筑,都是人类创造力的结晶。它们不只是人类对物质世界的征服,更是对精神世界的拓展。再如,大量千古传世的文化作品,从《荷马史诗》、莎士比亚戏剧到唐诗宋词等文学,再从达·芬奇的《最后的晚餐》到凡高的《星空》等绘画,都是人类想象力的杰出代表。

人类不断挑战自己的极限,创造出前所未有的奇迹。这种无与伦比的创造力和想象力,正是人类区别其他生物,包括区别非人灵长类物种的独特优势[7]。

人类的劣势

生理局限 人类作为生物,客观上存在难以逾越的生理局限,包括寿命、疾病、衰老等方面。生理结构限制了个体一生的活动边际,例如深海的高压、太空的真空和极地的严寒,都是常人难以适应的恶劣环境。同时,人类的生理活动使其对生存资源有极大的依赖,始终需要食物(营养和能量)、水和氧气来维持生命,这使得人类在探索世界的过程中受到了极大的阻碍。

认知局限 “全知全能”一直是所有人类文明对于“神”所寄予的崇高期盼,而人类自身的认知能力却受大脑和感官等身体结构及其功能的某些限制。长期以来,人类在获取大量信息和处理复杂问题时具有很大的局限性,在探索宇宙奥秘、解开生命起源和彼岸终结的过程中步履维艰。人类无法像蝙蝠一样通过回声定位来感知空间,也无法像鲨鱼一样通过电场来感知猎物,很多时候只能依赖有限的感官信息,并需要科学技术的辅助。

人类的思维方式和认知模式也受生理结构的限制,以及受生活环境和社会文化的影响。或许,人类的思维习惯和逻辑推理并不一定适用于其他星球的运行规则和可能的其他生命的生存形式。在这样的状况下,人类的认知迭代效率相对于宇宙的时间尺度来说也许微不足道。生命短暂,甚至相较于宇宙的漫长时光,人类文明本身就如昙花一现。因此,人类目前很难从更高维度去真正理解宇宙的本质,只能依靠科学家的研究和理论,力图推演和窥探宇宙的深邃。

AI的优势和劣势

AI的优势

信息处理能力优势 从古希腊的智者研究哲学、数学,到文艺复兴时期科学家发现某些自然定律,再到现代科技飞速发展,人类在追求智慧的道路上从未止步,但进度较为缓慢。然而,AI可在须臾间实现人类几千年来的认知迭代过程,为人类打开了一扇通往未来的大门,让我们得以窥见科技的无限可能。一是AI在计算能力上有着天然优势:依托云计算技术的迅猛发展,能在瞬息之间进行复杂的数学运算和数据处理,并完成分类、预测、聚类等任务[8]。二是AI在学习能力上具有惊人的速度:通过深度学习和神经网络(卷积神经网络、循环神经网络、长短时记忆网络等)技术,使用包括线性回归、逻辑回归、决策树、支持向量机、朴素贝叶斯等模型从数据中学习相关规律和模式,可在短时间内学到大量知识且不断自我优化,在很多领域超越碳基生命系统的局限。三是AI在逻辑推理方面展现出极高的天赋:当面临复杂问题时,能根据已有知识进行推理和判断,从而得出正确结论。AI的这种能力已在很多领域得到广泛应用,例如AlphaGo(一款围棋专精的AI)战胜了何洁、李世石等顶尖人类棋手。

高效率和高适应性优势 AI不受人类生理和心理限制,可高度自动化、不间断地工作,提高工作效率,在大规模数据处理上展现出优越的性能。同时,它凭借强大的学习能力,具有高适应性优势,能通过黑箱学习、自我迭代以适应复杂多变的状况和挑战,成为人类探索未知领域和环境的重要武器和得力助手。AI特别在自适应学习、自动化决策、并行计算、模块化、可扩展性和迁移学习等方面表现出高效率[8,9],并在图像识别、自然语言处理等领域表现出超高的准确率。它还可通过知识迁移和迁移学习,将从一个领域学到的知识应用到其他领域[9]。

易升级、优化和迭代优势 AI所属的dafa4c19db79ef16893d6155efd19083a93d76c0cf2acd27a2a571e36f0d4147硅基生命系统通常具有模块化和可组合的特点,可将不同的功能模块组合起来去解决不同的问题[8,9],或通过简便的软件升级和硬件替换等方式进行性能提升和扩展,易优化和迭代,以适应不断变化的需求。

就像生存和繁衍被作为使命而镌刻在碳基生命的遗传物质——核酸(RNA或DNA)里一样,AI在“追求卓越”的道路上有着与生俱来的强大内驱力,始终保持着强烈的求知欲和进取心。在当前的科技创新浪潮中,AI因其灵活的进化方式而能迅速吸收新的知识和技能,不断自我完善和扩展,在面对未知问题时具有很强的鲁棒性(即稳健性)和泛化能力(即推广能力)。

AI的劣势

缺乏情感 当前的AI作为基于计算机程序和算法的技术,其本质是无意识的存在,因此在情感的丰富度和共情能力方面有着先天的局限,缺乏人类那样的情感。

从研究角度来看,AI在情感的接受和表达方面受限于现有技术。一方面,虽然近年来AI在情感计算(affective computing)领域取得一定进展,例如通过分析面部表情、语音和生理信号等多模态信息来识别和模拟人类情感,但这些方法仍有局限性[10]:情感识别的准确率受限于算法性能和训练数据质量,而模拟情感的方法往往基于预设的规则和模式,难以真实反映人类情感的复杂性和多样性。另一方面,虽然目前已有一些基于AI的聊天机器人(chatbot)和智能助手试图在与人交流过程中展现出共情能力,但它们的表现同样受限于算法和数据[9,11],往往只能通过分析用户的语言和行为来推测其情感状态,然后根据预设的策略做出回应。然而,这种方法在处理复杂、模糊或多义的情感信息时可能会出现误判,导致AI无法真正理解和感受用户的情感需求。例如,在小说《冰与火之歌》(A Song of Ice and Fire)中,作者马丁(G. R. R. Martin)描绘了一个波澜壮阔的世界,人类在这里因爱而生,因恨而死。但是,AI却如同书中冰原上的夜王,无法感受爱与恨的交织,也无法体会人类的喜怒哀乐,因而在与人类交流时无法产生真正的共鸣,更无法理解人类的渺小和伟大。

道德伦理问题 对这个问题进行探讨的前提,是AI在人类认知范围内尚未觉醒自我认知意识。

俄裔美籍科幻小说作家阿西莫夫(I. Asimov)所设定的“机器人三定律”提到,机器人在保护人类的前提下,可能因规则的冲突而陷入困境。从人类的视角来看,AI与这样的机器人相似,也缺乏道德和伦理的自主判断能力。AI尽管在某些任务上可能表现出超越人类的智能,但目前仍是基于人类设计和编程的算法,尚不具备人类那样的道德和伦理判断力,在面对繁复的道德和伦理问题时可能会做出错误决策,导致严重的后果。

当前以ChatGPT为代表的AI是基于大型语言模型(large language model, LLM)预训练的新型生成式人工智能。然而,用于训练LLM的部分数据或许包含人类的某些偏见(或歧视)[8,9,12],导致AI在做出决策时也表现出这些偏见。例如,一些面部识别技术在识别非洲裔和亚洲裔人群时出现较高的误报率,这可能导致对某些群体的不公平对待。

许多AI(特别是深度学习模型)具有高度复杂的内部结构,其决策过程对人类来说变得难以理解,即使对开发这些系统的专家也是如此。这种不透明性可能会引起更复杂的社会问题,因为人们无法确切了解AI的决策是否考虑过人类道德和伦理原则。

AI的开发通常要收集和处理大量个人信息,这可能会导致安全风险,例如未经用户同意就收集和使用相关数据。怎样在保护个人隐私的同时充分发挥AI的潜力的问题,也已涉及道德和伦理原则。

AI的广泛应用还会对社会产生一定的负面影响,如失业、贫富差距扩大。就目前的情况来看,它已不可避免地损害了一部分人的福祉。如何确保AI的发展造福于全人类,而非服务于少数特权阶层,应该引起全社会的关注和审视。

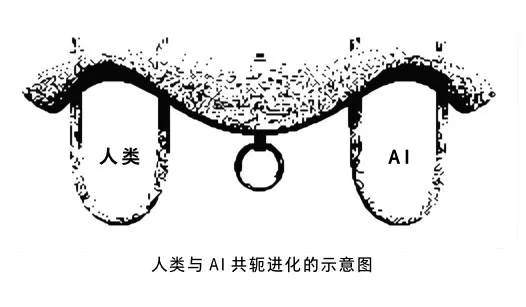

未来展望——共轭进化

处理人类与AI关系的核心问题是如何引导它走向良性发展之路。笔者的建议是通过共轭进化来实现。

“共H3TiiHdhgT/CLUHI7B3IwA==轭”概念在数学、物理学和化学等学科或领域中均有所体现。“共轭”具象化的形态是在古代用于连接并固定两头牛的背部,使它们同步行走的架子——轭。“共轭”意味着有一对按特定规律相互匹配的元素,两者之间有紧密、不可分割的联系。就人类与AI的关系而言,人类属碳基生命系统,AI属硅基生命系统,两者各有优劣,只有优势互补、共轭发展,方能共生共荣,共谱生命进化新篇章。

那么,究竟怎样才能达成共轭进化呢?笔者认为,共轭进化可能有两种方式,分别为融合进化和协同进化。

融合进化

这是碳基生命与硅基生命共融共进的共轭进化。例如,个体借助与AI相关的智能机械,以义肢、义眼、义脑等义体(即采用硅基生命系统生产的人造器官)替换衰老或损坏的人体器官等身体结构,使碳基生命与硅基生命合二为一,共生演进、融合进化,逐渐成为彼此不可或缺的部分。这种进化方式将会激发出在未来的无限创造力,仿佛达·芬奇的画作《维特鲁威人》(Uomo Vitruviano)的升华。

在融合进化过程的交汇中,人类努力突破自身的生物(或生理)枷锁,追求进化的加速甚至质变,而对各种AI义体的利用如同获得开启未来之门的钥匙:它不仅是对衰老或损坏的人体器官的替换,更是生命的延续与升华,“长生不老”似乎不再遥不可及。从积极、乐观的态度看,如果两大生命系统真能实现融合进化,那么人类可借此改善自身的生理状况和认知能力,甚至实现永生。

但是,融合进化对个体来说,触及了一个经典悖论——“特修斯之船”(The Ship of Theseus)。“特修斯之船”悖论源自古希腊哲学家普鲁塔克(Plutarchus)写的一则故事:特修斯的船不断更换损坏的部件,最终所有的部件都被替换一遍,那它还是原来那艘特修斯的船吗?这个悖论探讨了物体在经历变化后,其身份和本质是否发生改变的问题,它对在未来有可能通过AI义体加速进化的人类来说是非常有意义的寓言。随着个体的原生器官被AI义体替换,随之而来的将是个体身份认同的变化。当一个人的大部分或全部身体器官被替换成AI义体后,他是否还应被视为人类成员,并继续享有人权,或者应被视为机器人或某种新的生命形态?然而,这个疑惑只是相关问题的开端。

在融合进化过程中,人类本身可能会失去一些原有的特质,例如情感、道德观念,甚至陷于某些极端的道德困境。例如,在进行器官替换时,应该如何确保个体的自主权和隐私权?在两大生命系统融合共生时,应如何平衡两者之间的权利和义务?义体的最终归属是开发者还是使用者?义体可否继承财产?全部义体化的个体与其原生父母之间是否还具有现实法律意义和生物学意义上的亲子关系?因此,随着人类与AI的融合,人类社会结构和人际关系可能会发生重大变革。

综上所述,碳基生命与硅基生命的融合进化是一个充满机遇和挑战的领域。从人类的视角出发,这个方面须充分考虑个体身份认同、伦理道德和社会影响,努力维护人类的核心价值,确保它不会成为一场“潘多拉魔盒”式灾难的序曲。否则,在那个或将到来的新世界中,人类可能要重新审视自己在地球生态系统中的位置,以及与其他生物的关系;还可能将直面自我认知的解离重构、传统保守道德的“礼崩乐坏”,以及可预见的大规模失业潮,而这些都将加剧社会不平等和贫富差距,紧随其后的往往就是社会动荡与战争。最终无论是出现“高科技,低生活”的赛博朋克(Cyber Punk)世界,还是“毁文明,逃生存”的废土朋克(Wasteland Punk)世界,都不是我们所期盼的美好未来。

协同进化

这是碳基生命与硅基生命既相对独立又相互协同的共轭进化。采用这种“轮舞”式的进化时,碳基生命与硅基生命并未真正融合为传统意义上的新物种的个体,而是相互支持、相互促进,共同迈向更高阶的生命形态。

同样以当前人类视角推演,在协同进化过程中,AI能为人类进化提供精确的预测和高效的实验方案,还能让人类在生物科学研究上取得前所未有的进展和成果。人类则一方面为AI的进化注入丰富的情感、复杂的思维和无穷的创造力,另一方面可充分利用AI在高效的计算、海量的知识储备和先进的科技创新等方面的能力,大幅缩短自身属于碳基生命系统原本的进化历程,修复遗传缺陷,修正、完善基因序列,延长个体寿命,实现华丽的蜕变和升华,甚至改变对自然法则的传统认知。协同进化将使人类与AI互为镜子,相互审视,在社会学、伦理学和生物学等维度上相互补充、完善。这种蜕变或许会以更高阶的生命体的形式呈现,笔者称之为物种补完(species complement)。

协同进化或许将促使我们重新审视社会的组织形式和价值观,共同构建更公平、和谐、彼此尊重、相互依存的新世界。人类和AI可以像一对置身于视觉上无限循环、无限递归的德罗斯特效应(Droste effect)中的舞伴,自始至终追逐对方,和谐而优雅地翩翩起舞。

当然,无论人类文明如何进化,科技如何昌明,地球上的资源量却是相对恒定和有限的。人类社会发展的边际终有一天会触碰到资源存量的临界点,那将不可避免地触发人类内部或人类与AI之间围绕资源的零和博弈。若要最大限度地维持两者的良性发展,人类须时刻注意头顶那柄名为“资源”的“达摩克利斯之剑”(Sword of Damocles),努力拓展资源增量或尽力盘活资源存量,以最大限度地推迟临界点出现的时间。笔者希望在未来碳基生命系统和硅基生命系统共轭进化的多元世界中,人类与AI都在追求更高阶的生命体,共同探寻宇宙的奥秘。

[1]Ricardo A, Szostak J W. Origin of life on earth. Scientific American, 2009, 301(3): 54-61.

[2]Kauffman S A. Approaches to the origin of life on earth. Life, 2011, 1(1): 34-48.

[3]Gobato R, Heidari A, Mitra A, et al. The possibility of silicon-based life. Bulletin of Pure & Applied Sciences-Chemistry, 2022, 41(1): 52-58.

[4]Yuan L I U. Cultural differences of Chinese loong and Western dragon. Studies in Literature and Language, 2015, 10(3): 40-43.

[5]Bailey J J, Gremler D D, McCollough M A. Service encounter emotional value: The dyadic influence of customer and employee emotions. Services marketing quarterly, 2001, 23(1): 1-24.

[6]Dumontheil I. Development of abstract thinking during childhood and adolescence: The role of rostrolateral prefrontal cortex. Developmental cognitive neuroscience, 2014, 10: 57-76.

[7]Matsuzawa T. Comparative cognitive development. Developmental science, 2007, 10(1): 97-103.

[8]岳增营, 叶霞, 刘睿珩. 基于语言模型的预训练技术研究综述.中文信息学报, 2021, 35(9): 15-29.

[9]Upadhyay A K, Khandelwal K. Artificial intelligence-based training learning from application. Development and Learning in Organizations: An International Journal, 2019.

[10]Yadegaridehkordi E, Noor N F B M, Ayub M N B, et al. Affective computing in education: A systematic review and future research. Computers & Education, 2019, 142: 103649.

[11]Adamopoulou E, Moussiades L. An overview of chatbot technology //Artificial Intelligence Applications and Innovations: 16th IFIP WG 12.5 International Conference, AIAI 2020, Neos Marmaras, Greece, June 5–7, 2020, Proceedings, Part Ⅱ 16. Springer International Publishing, 2020: 373-383.

[12]Eloundou T, Manning S, Mishkin P, et al. Gpts are gpts: An early look at the labor market impact potential of large language models. arXiv preprint arXiv:2303.10130, 2023.

关键词:人类 人工智能 碳基生命系统 硅基生命系统共轭进化 物种补完 ■