嫦娥六号任务及我国未来探月前景

2024年6月25日14时07分,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,为这趟历时53天的地月往返之旅画上了圆满的句号。6月28日,国家航天局在京举行探月工程嫦娥六号任务月球样品交接仪式,经初步测算,此次采集到月球背面样品1935.3克。随后,月球样品运输至实验室,正式开启科研工作。

嫦娥六号任务的完成,使我国成为世界上唯一一个两度着陆月球背面的国家,并实现了人类首次从月球背面采集月壤返回地球的宏愿。中国的这一历史性创举,不仅代表着中国在航天领域的技术突破,更意味着为人类探月补上了一块重要拼图。

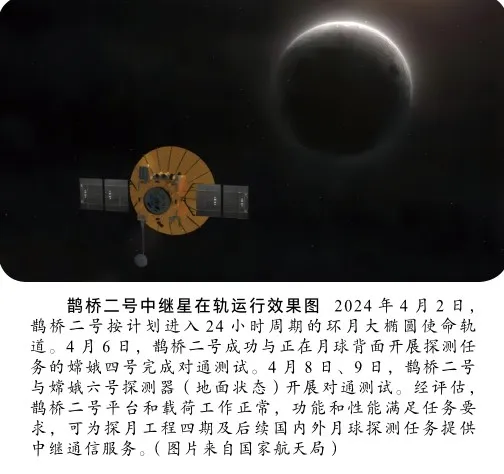

2024年5月3日,嫦娥六号采样返回探测器由长征五号遥八运载火箭在雨中从海南文昌发射场成功发射,并于5月8日进入月球轨道。其发射质量达到8.35吨,是中国至今发射升空的质量最大的空间探测器,用于在世界上首次从月球背面进行采样返回。由于在地球或地球轨道永远看不到月球背面,为此,我国先于2024年3月20日发射了鹊桥二号月球中继星。

为什么要去月球背面

月球背面比正面保留着更为原始的状态,地形更加复杂,在月球背面着陆进行原位探测、巡视探测和采样返回探测,对研究月球甚至地球的早期历史都具有重要价值。嫦娥六号采集的月球样品地质年龄预期将达到40亿年。此前,美国和苏联采集的月球样品地质年龄约为30亿年,而嫦娥五号采集的月球样品地质年龄约为20亿年。

月球表面分为月海和月陆两大地理单元。其中月球正面有19个月海、背面有3个月海,月海颜色较暗,主要是玄武岩。月球背面月陆居多,颜色较亮,主要是斜长岩,比月海更古老,撞击坑密度也大。对其综合探测,能获月球最古老月壳的物质组成、斜长岩高地的月壤厚度等重要科学成果。

具有不同于月球正面地质构造的月球背面多“山”多“谷”,环形山和撞击坑的比例达到97.5%,远高于正面(69%)。由于大气的存在,地球上经历了多次沧海桑田,早期地质历史的痕迹早已消失殆尽。月球上没有大气,因而保存了完好的地质记录,从中可挖掘地球的早期历史。因此,对月球背面开展形貌、物质组成、月壤和月表浅层结构的就位与巡视以及采样返回等综合探测具有重要科研价值。

另外,由于在地球或地球轨道永远看不到月球的背面,所以在月球背面可屏蔽来自地球的各种无线电干扰信号,在那里着陆的探测器可以监测到在地面和地球轨道无法分辨的宇宙中低频射电信号,研究恒星起源和星云演化,有望取得重大天文学成果。

月球背面从南极点到艾特肯坑之间的盆地叫南极-艾特肯盆地。它是太阳系第二大超级撞击坑,被公认是月球上最大、最古老、最深的盆地,直径约2500千米,深度约13千米,地质年龄距今超过42亿年。它也是月壳演化3个独立的地体之一,可能保存了月球上古老的岩石,所以这里的科研价值很高。嫦娥四号就着陆于该盆地的冯·卡门撞击坑内。

此前,人类共对月球进行了10次采样返回,全都位于月球的正面。嫦娥六号首次在月球背面采样返回,即月球背面的南极-艾特肯盆地东北边缘阿波罗撞击坑南部(西经150°~158°,南纬41°~45°)。

从这里采集月球样品返回,科学家在实验室分析不同地域、不同年龄月壤的结构、物理特性、物质组成,对人类更加全面地了解月球、深化认识月球成因和演化、探寻行星演化及太阳系起源等具有重要的意义。它能填补人类获取月球背面样本的空白,开启月球正面与背面的演化差异、电磁场演化和地球大气演化等重要科学研究的全新视角,对月球科学新突破具有独特的价值。

由于在月球背面着陆的探测器不能直接和地球站进行无线电通信,所以目前没有其他国家的月球探测器在月球背面进行着陆探测、巡视探测和采样返回探测。

我国探月工程四期任务包括发射嫦娥四号、六号、七号和八号,它们开展的着陆和巡视探测以及采样返回探测,主要位于科研价值更高的月球南极和月球背面地区,所以需要先研制和发射月球中继星,从而架设起月球背面对地球的“中继通信站”,解决在月球背面着陆的探测器与地球之间的测控通信和数据传输。

我国于2018年5月先发射了世界首颗运行在地月拉格朗日2点(简称地月L2点)晕轨道的“鹊桥”月球中继星。在这个轨道上运行的“鹊桥”能同时“看到”地球和月球背面,从而为此后落在月球背面的嫦娥四号与地球站之间搭建通信链路。

2018年12月,我国成功发射了嫦娥四号落月探测器,它于次年1月3日在月球背面艾特肯盆地的冯·卡门撞击坑完成软着陆,这在世界上是第一次。目前,嫦娥四号着陆器和玉兔二号月球车仍在“超期服役”。其中玉兔二号是目前世界上在月面工作时间最长的月球车。

由于“鹊桥”月球中继星已在轨工作5年,现正超期服役,为了完成探月工程四期的后续任务,我国在2024年3月20日又发射了寿命更长、性能更优的鹊桥二号月球中继星,以替代“鹊桥”。鹊桥二号是世界上第二颗在地球轨道以外的专用中继星,架设了地月新“鹊桥”,可为嫦娥四号、六号、七号和八号提供地月间优质的中继通信。

鹊桥二号的几大优势

鹊桥二号月球中继星由长征八号火箭发射。该火箭采用两级半构型。其“个头”虽然只有50.3米,但具有1.3吨的地月转移轨道运载能力,所以足以把1.2吨的鹊桥二号月球中继星直接送往月球。

与2018年发射的“鹊桥”相比,鹊桥二号的技术创新和状态更多、功能更强、接口更为复杂、研制难度更高、任务时间跨度也更大,它们有以下显著不同[1]:

①鹊桥二号重量更重。其重量达1.2吨,所以改用运载能力更大的长征八号火箭发射。而“鹊桥”的重量是448千克,由长征四号C火箭发射。

②鹊桥二号装的天线更多。它不仅装备了一个与“鹊桥”相同的直径4.2米X波段抛物面天线,用于与在月球背面或南极着陆的探测器的通信,还增装了一个“小伞”——直径0.6米S/Ka双频抛物面天线,用于向地面站传输数据。这个二维可驱动抛物面天线只有20千克,能通过两轴驱动机构保证其每时每刻都能指向地面数据接收站。

③鹊桥二号使用的平台更强。它使用了性能更优的CAST2000卫星平台。该卫星平台设计寿命大于8年,功率在1000瓦以上,对地最高码速率为500兆比特/秒。由于寿命长、功率和码速率高,所以它不仅能更好地用于嫦娥四号和六号任务,还可用于2026年发射的嫦娥七号、2028年发射的嫦娥八号任务等。而“鹊桥”使用的是CAST100卫星平台,设计寿命大于3年,功率为800瓦,对地最高码速率为10兆比特/秒。鹊桥二号一秒钟就能传输一部电影,而“鹊桥”不具备这样的高速率通信能力。

④鹊桥二号配备的载荷更多。它搭载了极紫外相机、阵列中性原子成像仪、月地甚长基线干涉试验系统等科学载荷,所以能进一步提升其科研价值。也就是说,鹊桥二号不仅能为月球背面的着陆器传输数据,还可择机执行更多的科学探测任务,比如,开展月基对地球磁尾和等离子体层的探测和研究、月地甚长基线干涉测量试验和观测研究等。而“鹊桥”只搭载了低频射电探测仪。

⑤鹊桥二号运行的轨道更优。它的使命轨道为倾角54.8°、周期24小时的环月大椭圆冻结轨道,其近月点为200千米,远月点为1.6万千米,即近月点在月球北半球高纬度地区,远月点在月球南半球高纬度地区。之所以采用这种使命轨道,是因为探月工程四期的后几次任务都将选择在月球背面或南极地区进行考察。而根据开普勒第二定律,远月点较高,可使鹊桥二号飞行速度L6xHovrCGpxquX+qfmd/9jeDvE/c314CHgS9Mw8/Xvo=较慢,从而确保其与在月球背面或南极着陆的探测器之间有更长的通信时间。按照任务计划,嫦娥六号将在月球背面停留2天进行采样作业,鹊桥二号每天可保持约20小时的时间与其通信。当鹊桥二号飞到月球正面和北极时,会与在月球背面着陆的嫦娥六号着陆-上升器组合体短暂失联,此时嫦娥六号要根据程序自主开展工作。为此,研制嫦娥六号时提高了它的自主控制能力,进行了智能采样设计,省去了几百条上行指令,大大提高了月面采样工作效率。

鹊桥二号的使命轨道之所以又被称为冻结轨道,是因为在这种轨道上运行的航天器漂移极小,因而能减少消耗因轨道控制或姿态控制所需的推进剂。

另外,“鹊桥”运行在地月L2点晕轨道,距离月球约6.5万千米;而鹊桥二号运行在绕月轨道上,最近时距离月球只有200~300千米,更方便接收来自月面的信号,大幅提高数据传输的通信速率,这也有利于对月球进行科学观测。

未来,为更好地配合在月球南极着陆的嫦娥七号、八号的工作,鹊桥二号的轨道将调整为近月点约300千米、远月点约8600千米、倾角55°、运行周期12小时的使命轨道,这样它在月球南极上方有更广的视角和接收范围,对月球南极的可见性显著提升,大幅提高对月球南极区域的通信覆盖能力。

简言之,“鹊桥”是为嫦娥四号任务量身定做的,可以说是嫦娥四号的“私人管家”;鹊桥二号则不仅要为嫦娥四号和嫦娥六号任务提供中继通信服务,还要为探月工程四期任务提供中继通信服务。

针对用于接收月面探测器数据的返向中继链路,鹊桥二号中继星设计了多种码速率,并能够根据需要切换。同时,鹊桥二号还具有很强的灵活性和任务扩展能力,星上用于中继通信的软件大部分都可以在轨“升级”,灵活适应后续新的任务需求。

在此次发射鹊桥二号中继星的任务中,还搭载发射了天都一号、二号通导技术试验星。天都一号重61千克,配备Ka双频段一体化通信机、激光角反射器和空间路由器等载荷,主要开展地月激光测距与高速测控等技术试验;天都二号卫星重15千克,主要开展通导载荷测试,配合开展星间测量技术试验。

天都一号、二号所开展的一系列试验,将为后续我国架设地月“鹊桥网络”提供先期技术验证,为我国“鹊桥”通导遥综合星座系统的建立提供参考依据。据悉,今后我国将构建一个以月球为中心的深空互联网星座系统,这个系统集通信、导航、遥感等功能为一体,可以扩展到更远的深空,向太阳系继续延伸。

这意味着,从“鹊桥”开始的月球中继星通信方式,将会逐步升级为太阳系内的通信服务网络。未来,“鹊桥”通导遥综合星座系统不仅服务于探月工程和载人月球探测,最终还会覆盖火星和金星区域,为我国的行星探测计划提供通信服务。

复杂的嫦娥六号任务

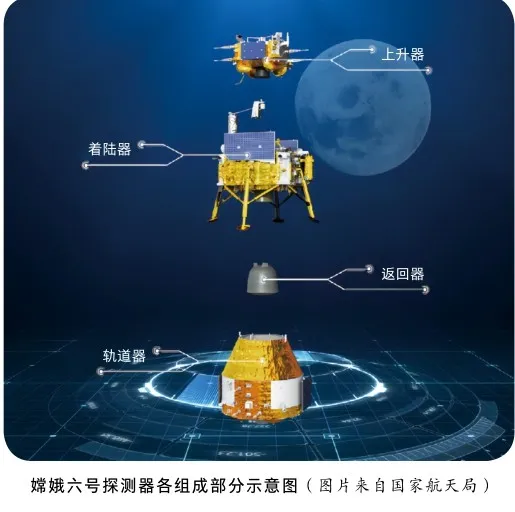

嫦娥六号是嫦娥五号的备份,整体结构与嫦娥五号基本一致,但它用于人类首次在月球背面进行采样返回探测,同时开展更广泛的科学探测和国际合作。

该月球采样返回器在月球-艾特肯盆地中纬度地区阿波罗环形山着陆采样。科学家可进一步分析月壤的结构、物理特性、物质组成等,有望在太阳系早期撞击历史、月球背面的火山活动和月球地质演化等重大科学问题上取得新的认识,进一步拓展人类对月球乃至太阳系的认知。

嫦娥六号着陆在这个巨型盆地东北部的阿波罗撞击坑边缘,通过钻取和表取两种方式,采集约2千克月球样品,并开展月表浅层结构、矿物组分、月面形貌等科学探测。由于着陆点位于月球背面无法与地面测控站直接通信,所以通过鹊桥二号月球中继星提供中继通信支持。

其工程目标是:①突破月球逆行轨道设计与控制技术;②月球背面智能快速采样技术;③月背起飞上升技术,实现月球背面自动采样返回;④开展有效的国际合作。

其科学目标是:①月球背面着陆区的现场调查和分析;②月球背面样品的分析与研究。

与嫦娥五号基本一样,嫦娥六号仍由轨道器、返回器、着陆器和上升器4部分组成,其中轨道器和返回器约4.35吨,着陆器约3.3吨,上升器约0.7吨。每部分功能各异。其中轨道器相当于地月“巴士”,承担着地月往返运输的重要使命;返回器负责把采集的月球样品带回地球,它要承受超高速进入地球大气层时的高温和冲击,保护样品不受影响;着陆器装有反推火箭,不仅负责在月面软着陆,着陆后还负责自动对月球采样、样品封装等;上升器负责携带采集的样品以着陆器作为发射架从月球背面升空飞入月球轨道,然后把采集的样品转移给返回器。

嫦娥六号比五号搭载了更多的科学载荷,配置了降落相机、全景相机、矿物光谱分析仪、月壤结构探测仪和国旗展示系统等国内和国际载荷(嫦娥五号上没有搭载国际载荷)。在嫦娥六号着陆器上,搭载了来自法国、欧洲太空署、意大利的3台载荷,在轨道器上搭载了巴基斯坦独立运行的立方星。为了确保搭载设备可靠工作,研制团队对国际搭载提级管控,进行了专门的国际搭载设计,并对搭载安全进行特殊考虑,做了充分验证。

其中,法国的氡气探测仪(DORN)用于对月球表面氡气同位素开展原位探测,研究挥发物在月球环境下传输和扩散机制,包括月球尘埃的迁移以及月球风化石、水资源等之间的相互作用;欧空局的月表负离子分析仪(NILS)用于探测月球表面负离子对空间、表面和行星体的重要性,研究其与月面的相互作用机制;巴基斯坦的7千克立方星(ICUBE-Q)搭载了两台拍摄月球的光学相机,用于开展在轨成像任务、验证纳卫星月球轨道探测技术,它不仅拍摄轨道器、月球和地球的图像,还探测月球磁场;意大利的激光角反射器(INRRI)由两个被动激光逆反射器组成,用于激光测距,作为在月球背面的定位绝对控制点,它可以与其他月球探测任务开展联合测距与定位研究。

另外,由于是在月球背面采样返回,所以替换了嫦娥六号探测器上原本与嫦娥五号相同的部分产品,并对导航控制指令进行重新设计,从而适应月背采样任务需求。

嫦娥六号任务飞行全过程约53天,由11个飞行阶段组成:

①发射入轨段:2024年5月3日,嫦娥六号由长征五号遥八火箭发射。

②地月转移段:器箭分离后嫦娥六号沿近地点高度约200千米、远地点高度约38万千米的地月转移轨道飞行约5天,期间进行1~3次中途修正。

③近月制动段:2024年5月8日,在高度200千米的近月点附近通过嫦娥六号轨道器上的3000牛主发动机实施第1次近月制动减速,使嫦娥六号进入近月点200千米、远月点8600千米、轨道周期12小时的环月椭圆轨道。在该轨道上嫦娥六号择机释放巴基斯坦的立方星开展在轨成像。

嫦娥六号探测器在飞临月球附近时必须实施“刹车”减速,使其对月球的相对速度低于月球逃逸速度,从而被月球引力捕获,实现绕月飞行。控制“刹车”力度很重要,如果其“刹车”力度不够,速度没有降下来,探测器会与月球“擦肩而过”,滑入外太空;如果“刹车”力度过猛,则可能与月球碰撞。

相对于嫦娥五号,嫦娥六号的近月制动也有些许不同,因为其近月制动点火时正在月球背面,与地面的所有信息传递需要由鹊桥二号来转发,即在整个制动过程中,嫦娥六号要边急剧减速边始终与鹊桥二号保持“眼神交流”,而鹊桥二号在和嫦娥六号“对视”的同时,还要始终“凝视”地球并和地面飞控人员保持联系。

此后,在12小时轨道上嫦娥六号又进行了第二次近月制动减速,使其进入近月点200千米、远月点2200千米、轨道周期4小时的椭圆停泊轨道。最后,嫦娥六号还进行了第三次制动减速,使其进入高度200千米、周期2小时的环月圆轨道。

④环月飞行段:从2024年5月8日探测器进入环月轨道开始,直至着陆-上升组合体到达动力下降初始点为止。2024年6月1日,嫦娥六号在环月圆轨道上完成了着陆-上升组合体与轨道-返回组合体的分离,分离后轨道-返回组合体继续环月飞行,等待上升器进行交会对接。

⑤着陆下降段:分离后的着陆-上升组合体通过实施2次降轨变轨,进入近月点约15千米、远月点约200千米的椭圆轨道。2024年6月2日实施着陆下降。在动力下降前,着陆-上升组合体与鹊桥二号建立通信链路。在鹊桥二号支持下,着陆-上升组合体在近月点附近约15千米高度处通过着陆器上的1500~7500牛变推力主发动机实施动力下降和着陆,经过主减速段、接近段、悬停避障段、缓速下降段等7个阶段,用时约15分钟,最终在月面预定区域软着陆。

⑥月面工作段:着陆-上升组合体着陆后,采用钻取和表取两种采样方式,对月壤取样。其中钻取采样通过特殊的钻头钻到月表以下2米左右的位置,把月壤整体取出来,保持其剖面层序;表取采样通过机械臂和机械爪的配合,在月球表面多个位置铲取月壤或拾取月岩两种月球样品。采集的样品分别转移至位于上升器顶部的样品容器内。样品容器密封后,国旗展开,上升器完成起飞准备。月面工作历时两天。

与此同时,有效载荷、国际载荷开展就位探测。其中,全景相机对着陆区进行成像,月球矿物光谱分析仪、月壤结构探测仪、法国氡气探测仪和欧空局月表负离子分析仪开展科学探测。

另外,着陆-上升组合体在月面工作约48小时期间,在月球轨道运行的轨道-返回组合体通过实施4次调相机动,使其在远程导引段终点(交班点)到达200千米圆轨道上合适的相位,即调整轨道来迎接上升器,与它交会对接。

⑦月面上升段:2024年6月4日携带月球样品的上升器以着陆器为平台通过3000牛主发动机点火在月面起飞,加速至月球逃逸速度(约2.4千米/秒)。经过约6分钟的飞行,进入近月点15千米、远月点180千米的上升目标轨道。接着,通过实施4次轨道机动,采用多圈多脉冲共面椭圆轨道交会策略,最终导引至高度为210千米的环月圆轨道上。

⑧交会对接与样品转移段:2024年6月6日,当上升器位于轨道-返回组合体前方约50千米、上方约10千米时,该组合体进行主动逼近抓捕。对接机构捕获锁定上升器后,样品转移机构将上升器中的样品容器转移至返回器内部,完成样品转移。此后,轨道-返回组合体择机分离上升器及对接舱段。

⑨环月等待段:轨道-返回组合体与上升器分离后,在环月轨道停留约14天,等待月地转移窗口。然后在2024年6月20日通过轨道器上的3000牛主发动机实施两次月地转移入射机动进入月地转移轨道。

⑩月地转移段:轨道-返回组合体在月地转移轨道飞行5天后抵达地球附近,其间进行1~3次中途修正。

?再入回收段:当轨道-返回组合体飞行到达距地球约5000千米高度处,返回器与轨道器分离,并进入高速再入返回跟踪测量链跟踪范围。轨道器进行规避机动。2024年6月25日,返回器在120千米高度以10.9千米/秒速度用半弹道跳跃式再入大气层,着陆于内蒙古四子王旗着陆场,从而完成这趟历时53天的地月往返之旅。地面搜索回收力量在48小时内完成对返回器的回收。

与嫦娥五号任务在月球正面采样返回相比,嫦娥六号任务是在鹊桥二号月球中继星的支持下,首次实施月背采样返回,在工程上要突破月球逆行轨道设计与控制、月背智能快速采样和月背起飞上升三大关键技术。

相比嫦娥五号,嫦娥六号的环月轨道由顺行轨道调整为由东向西环月的逆行轨道,这样可为探测器提供更加稳定和均匀的空间外热流环境,确保探测器姿态幅度调整最小,在飞行过程中技术状态稳定,动力下降初始姿态和落月后月面工作姿态与嫦娥五号一致。为了能着陆在预选位置,优化了轨道设计和控制以及整个动力下降和着陆过程的策略,从而提高了着陆安全性。

据中国空间技术研究院介绍[2]:由于太阳始终直射在月球赤道附近的区域,如果仍然采用原有的环月顺行轨道方案,探测器在月球南半球着陆时相比嫦娥五号任务会出现受晒面调转180°的情况,即探测器本应朝阳的一侧处于阴影中,而应当处于阴影环境的一侧处于光照中,这会影响采样过程中的能源供给、采光等条件。采用环月逆行轨道方案就可通过调转飞行轨道的方向,化解了因采样区域位置变化带来的朝向变化问题,同时也避免了构型布局和硬件产品的大幅度调整,顺利化解了因着陆点变化带来的朝向、姿态等问题。由于月球背面中继通信时长受限,所以嫦娥六号的表取采样时间要从嫦娥五号的21小时缩短为14小时。为此,在嫦娥五号基础上,嫦娥六号在采样效率方面进行了改进设计,突破了月背快速采样技术,提高了采样自主性和工作效率。例如,为表取采样过程设计了17个独立的序列,器上能自主判读遥测数据,通过序列组合完成表取采样全部工作,整个采样任务减少了约500条器地指令交互,从而缩短了采样时间。

针对月背着陆区月壤特性,研制人员为嫦娥六号采样封装分系统进行了多项升级;针对月壤特性设计了适应月背采样的控制算法和采样策略,进一步提高了采样的智能化、自动化程度,提高了月壤采样效率、采样能力和在轨工作可靠性。同时,还为着陆-上升组合体量身设计了自主月面工作状态设置、自主定位、应急自主采样和自主起飞等功能,使工作效率得到大幅提升。

因为着陆点从正面改变到了背面,所以受轨道设计还有窗口的约束,从而增加了飞行时间。例如,嫦娥六号在环月飞行段要比嫦娥五号多飞行8天,而在环月等待段也比嫦娥五号多许多天。

另外,月球背面陨石坑比正面多得多,到处是类似云贵川的崇山峻岭,地形十分复杂,所以嫦娥六号不能像嫦娥五号那样弧线着陆,而是要垂直起降。

未来的月球探测计划

2026年,嫦娥七号将发射,着陆在月球南极[3]。据我国探月工程四期首席科学家王赤院士撰文介绍,嫦娥七号任务聚焦月球南极的关键科学问题,其科学目标包括:月壤水冰和挥发组分的探测和研究;月球形貌、成分和构造的探测和研究;月球内部结构、磁场和热特性的探测和研究;月球南极月表环境的综合探测与研究;月基对地球磁尾和等离子体层的探测和研究等[4]。

嫦娥七号由轨道器+着陆器+巡视器+飞跃器组成,配置了15台国内载荷。其中的飞跃器是一种具备反复起飞与反复着陆功能的新型着陆器,它能择机在月球南极一个永久阴影坑着陆,直接获取水冰资源存在与否的证据。

嫦娥七号的轨道器上将配置高分辨率立体相机、月球微波成像雷达、宽谱段红外光谱成像分析仪、月球中子伽马谱仪和环月磁强计共5台科学载荷;着陆器上将配置月表环境探测系统、月震仪、降落相机和地形地貌相机共4台科学载荷;巡视器上将配置拉曼光谱仪、测月雷达、月表磁场测量仪、全景相机和月壤挥发分测量仪共5台科学载荷;飞跃器上将配置月壤水分子分析仪1台科学载荷,直接与飞跃器平台相连。

2024年4月24日,国家航天局在2024年“中国航天日”主场活动开幕式上,现场发布了嫦娥七号任务搭载的国际科学载荷。根据载荷的科学目标、工程可实现性等原则,最终遴选出7个国家和国际组织的6台科学载荷[3]。

着陆器上将搭载3台载荷:意大利国家核物理研究院-弗拉斯卡蒂国家实验室研制的激光角反射器阵列,用于为月面高精度测量和轨道器定轨导航提供支持;俄罗斯空间科学研究院研制的月球尘埃与电场探测仪,用于研究月球近地表外逸层的尘埃等离子体环境;国际月球天文台协会研制的月基天文观测望远镜,用于开展月基银河系、地球、全景天空观测。

轨道器上将搭载3台载荷:埃及航天局、巴林国家空间科学局联合研制的月表物质超光谱成像仪,用于分析识别月表物质和环境;瑞士达沃斯物理气象观象台(世界辐射中心)研制的月基双通道地球辐射能谱仪,用于从月球监测地球气候系统辐射量收支变化;泰国高等教育科研与创新部、泰国国家天文研究所研制的空间天气全球监测传感装置,用于预警由太阳风暴引起的磁扰动和宇宙辐射。

2028年,嫦娥八号将发射,着陆在嫦娥七号附近。它由着陆器+飞跃器+巡视器+月面作业机器人组成,用于试验验证一些月球资源利用的关键技术,包括利用月壤原位3D打印技术,开展月球环境探测和资源利用试验验证,与嫦娥七号一起为国际月球科研站奠定基础。

国际月球科研站可长期持续开展科学探测、资源开发、技术验证等多学科多目标大规模科学和技术活动,可为以后奔向火星、奔向更远的深空做技术储备和物资、智力上的储备。据探月工程总设计师吴伟仁院士介绍,它将按照2个阶段分步实施。

①2035年前建成基本型国际月球科研站。它以月球南极为核心,逐步拓展至全月面探测能力,建成功能基本齐备、要素基本配套的综合科学设施,开展常态化科学实验活动和一定规模的资源开发利用。

②2045年前建成拓展型国际月球科研站。它以月球轨道站建设为重点,建成功能完善、相当规模、稳定运行的设备设施,开展月基综合性科学研究和深度资源开发利用,为登陆火星开展相关技术验证和科学实验研究。

目前,国内外都对探测月球南极有很大兴趣,原因很多。例如,月球南极存在很深的陨石坑,这些陨石坑内极有可能富集大量水冰和稀有矿藏。这是由于月球轴的倾角只有1.54°,阳光基本上是平射到月球,月球极区的表面有陨石坑的底部受不到阳光的照射,所以非常寒冷,水冰和其他挥发物(氨、甲烷等)可以在其中积累。如果陨石内有大量水冰,未来可以供登月航天员使用,并能分解成氢和氧作为燃料,为日后的载人深空探索提供补给。

月球南极有些地方也存在极昼现象,因此可以使月球着陆器长时间开展工作,从而减轻载人或无人月球设施重量,降低发射费用。这种具有“永恒之光”的地方也可作为射电望远镜的站点,能连续研究太阳,提高分析太阳数据的能力。

此外,月球南极的艾特肯盆地是月球上最大的由撞击形成的地形,里面的物质来自月壳深处和月幔,通过对这些月球深层物质的研究,能够让人类更好地理解月球的形成和演化等。

2030年前,我国还将实施载人登月,为此,目前正在积极研制长征十号新一代载人运载火箭、“梦舟”新一代载人飞船、“揽月”月面着陆器、载人月球车和登月服等,并将选拔、训练登月航天员[1]。

“嫦娥工程”使我国月球科学、比较行星学、空间天文学等基础研究领域取得较大进展,大大地提升航天技术水平并促进众多相关技术发展,为中国进一步开展深空探测及载人登月奠定了基础。

(本文作者庞之浩为全国空间探测技术首席科学传播专家,《国际太空》杂志原执行主编,《太空探索》《中国国家天文》杂志编委。)

[1]庞之浩. 嫦娥六号发射在即, 中国探月未来已来. 文汇报, 2024-04-20[2024-05-27]. https://www.whb.cn/commonDetail/928038.

[2]嫦六月背取“宝”记丨无惧挑战, 最美“逆行”. 中国空间技术研究院, (2024-05-20) [2024-05-27]. https://mp.weixin.qq.com/s/X_ Sr4BOBrKyDyUH--H7wdw.

[3]官宣|新成员+3!中国的航天, (2024-04-24) [2024-05-27]. https://mp.weixin.qq.com/s/TL56aDQr5HPCOfyOOIlgsw.

[4]王赤院士等: 嫦娥七号任务的科学目标和有效载荷配置 | NSR综述. 中国科学杂志社, (2024-01-15) [2024-05-27]. https:// mp.weixin.qq.com/s/fSRrq-aoM5mJa_PQvjMMnQ.

关键词:嫦娥六号 嫦娥工程 鹊桥二号 月球样品 国际月球科研站 ■