苏区精神:中国共产党人政治本色和精神特质的集中体现

在革命根据地的创建和发展中,在建立红色政权、探索革命道路的探索实践中,无数革命先辈用鲜血和生命铸就了以坚定信念、求真务实、一心为民、清正廉洁、艰苦奋斗、争创一流、无私奉献等为主要内涵的苏区精神。这一精神既蕴涵了中国共产党人革命精神的共性,又显示了苏区时期的特色和个性,是中国共产党人政治本色和精神特质的集中体现,是中华民族精神新的升华。

1929年1月,毛泽东、朱德同志率红军主力从井冈山南下,先后建立赣南苏区、闽西苏区,并在1931年9月粉碎国民党军第三次“围剿”后,使之连成一片,形成了以瑞金为中心的中央革命根据地,即被誉为“共和国摇篮”的中央苏区。1931年11月7日,中华苏维埃共和国在瑞金宣告成立,这是中国历史上第一个全国性工农民主政权,中国共产党在这里开始了治国理政的伟大尝试和探索。苏区精神是在苏区的开辟与发展、反“围剿”斗争和中国共产党苏区局部执政的革命实践过程中形成的伟大革命精神。

2019年5月,习近平总书记在江西考察时指出:“井冈山精神和苏区精神,承载着中国共产党人的初心和使命,铸就了中国共产党的伟大革命精神。这些伟大革命精神跨越时空、永不过时,是砥砺我们不忘初心、牢记使命的不竭精神动力。”

“为苏维埃流尽最后一滴血”

在江西瑞金的叶坪村红军广场上,有一座13米高的红军烈士纪念塔。毛泽东同志1934年1月15日为纪念塔题写了碑文:“在反帝国主义与土地革命的伟大的战斗中,许多同志光荣的牺牲了!这些同志牺牲,表现了无产阶级不可战胜的英勇,奠定了中华苏维埃共和国的基础。”信仰如磐。在中国共产党的领导下,“全中国工农劳苦群众,正在踏着这些同志的血迹前进,推翻帝国主义国民党的统治,争取苏维埃在全中国的胜利”。

无产阶级革命家方志敏面对敌人的诱降,坚定地回答:“我们军事上是暂时失败,政治上是不会失败的。我们一定会胜利,共产主义一定要在中国实现的!”他在《死!——共产主义的殉道者的记述》写下了坚定的理想信念:“敌人只能砍下我们的头颅,决不能动摇我们的信仰!”

赣南军区政治部主任刘伯坚在战斗中负伤,不幸被俘。他始终抱定“生是为中国,死是为中国”的信念,不畏酷刑,志坚如钢。粤军的一个团长不禁感言:“真不愧是特殊材料制成的共产党员!”中华苏维埃共和国中央执行委员会委员何叔衡在被敌人追击的途中,为了不拖累同志,选择跳崖,壮烈牺牲,用生命践行了“为苏维埃流尽最后一滴血”的铮铮誓言。

苏区人民积极响应“一切为了保卫苏维埃”的口号,节衣缩食无私奉献,在物资和兵员上毫无保留地支援红军、支援革命,为革命胜利作出了重大贡献。为了保卫红色政权,苏区人民踊跃参军,至今还流传着“八子参军,满门忠烈”的动人故事。据统计,赣南苏区总人口220余万,其中青壮年人口仅50万左右,前后参加主力红军和地方红军33万余人,参战支前的共60余万人,为革命牺牲10.8万余人,平均每20人中就有1人为革命献出生命。

2019年5月,习近平总书记在江西考察时指出,江西是一片充满红色记忆的红土地,要深刻认识红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易。心有所信,方能远行。“中国共产党之所以能够经受一次次挫折而又一次次奋起,归根到底是因为有坚韧不拔的理想信念。”

“真心实意地为人民谋利益”

苏区时期,瑞金沙洲坝流传着一首童谣,“沙洲坝,沙洲坝,没有水来洗手帕;三天无雨地开岔,天一下雨土搬家。”沙洲坝气候干旱,缺水严重,老百姓吃水是个大问题。因为只能吃又脏又臭的塘水,当地百姓容易生病,健康状况堪忧。1933年4月,中华苏维埃共和国临时中央政府搬到沙洲坝办公后,毛泽东同志偶然发现了这个问题。他带着警卫员亲自找水源,带领身边工作人员和红军战士亲自动手挖井。从此,沙洲坝的乡亲喝上了甘甜的井水,纷纷赞誉:“共产党真正好,什么事情都替我们想到了。”乡亲们给这口井起了个名字叫“红井”。

红军长征离开后,“红井”成了国民党反动派的“眼中钉”。反动派多次填掉这口井,为的就是阻断群众对红军的思念。反动派白天埋掉“红井”,乡亲们晚上又偷偷挖开,在反复的斗争中,这口井得以保留下来。新中国成立以后,乡亲们在井边立了一块石碑,上面刻着:“吃水不忘挖井人,时刻想念毛主席。”

由于国民党的军事“围剿”和经济封锁,中央苏区物资严重匮乏,广大军民的生活异常艰难。面对严峻形势,苏区党员干部发挥艰苦奋斗的品格,克服重重困难,与人民共克时艰。

1934年春,国民党军第五次“围剿”来势汹汹,苏区的财政经济状况严重恶化。《红色中华》报号召“为四个月节省八十万元而斗争”,开展“节省运动”。博古、陈云等23位中央机关的同志率先响应。

“节约每个铜板为着战争和革命事业”成为苏区军民的自觉行动。在党中央的带动下,中央苏区各级党政机关工作人员、军队指战员和广大劳动群众,都积极响应号召,投入节省运动。据统计,3个月的节省运动,共节省了130多万元。

开展土地革命运动,让农民群众分到土地,不再受地主、土豪的剥削压迫;抓好经济建设,解决人民生产生活困难;兴办文化教育,提高群众文化水平;创建医疗卫生事业,提高人民健康指标。“真心实意地为人民谋利益”。自中华苏维埃政府成立的第一天起,一切工作都从人民群众的角度出发。在中央苏区,人民群众第一次真正成了土地的主人,第一次自觉成了这片土地上的劳动者、建设者和捍卫者。2019年5月,习近平总书记在江西省考察时指出:“以百姓心为心,与人民同呼吸、共命运、心连心,是党的初心,也是党的恒心。”

努力创造“第一等的工作”

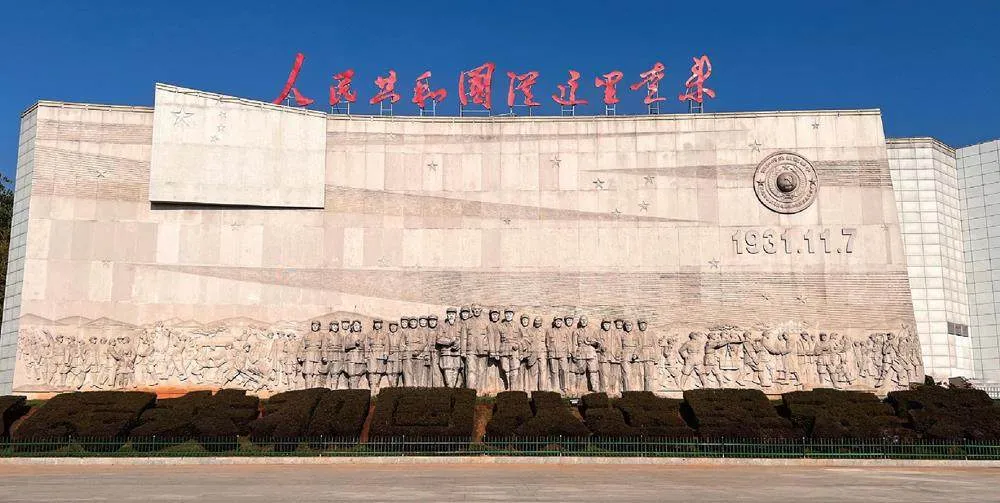

“人民共和国从这里走来”,江西瑞金中央革命根据地纪念馆屋顶上的10个红色大字格外醒目。

1931年12月至1933年1月,兴国县的广大党员干部带领全县人民,努力创造“第一等的工作”。毛泽东同志在第二次全国苏维埃代表大会的报告中“称赞他们为模范工作者”,并题写“模范兴国”四个字。

创造“第一等的工作”的兴国县,是中华苏维埃共和国的缩影。毛泽东同志曾说:“这是一个国家的雏形,麻雀虽小,肝胆齐全。”中华苏维埃共和国在政权、武装、经济、民生、教育、文化、卫生、体育等方面开展建设,创造了稳定的社会秩序。“耕者有其田”,中国共产党实现了最大的社会变革。工农兵代表大会制度是人民代表大会制度形成和发展的历史起点。闽西工农银行是中国最早的工农金融机构,也发行了最早的股票。《中华苏维埃共和国婚姻条例》是中国历史上第一部实行男女婚姻自由的民主进步的婚姻法规。

毛泽东同志一边开展革命斗争,一边搞调查研究,先后开展新泉调查、寻乌调查、兴国调查、长冈乡调查、才溪乡调查等系列调查研究,深入了解中国社会实际。1930年5月,毛泽东同志在扎实的“寻乌调查”基础上,提出了“依靠贫雇农、团结中农、限制富农、保护中小工商业者、消灭地主阶级”的土地革命路线,并写下了著名的《反对本本主义》一文。他在文章中批评“唯书论”和“唯上论”,明确指出:“马克思主义的‘本本’是要学习的,但是必须同我国的实际情况相结合。我们需要‘本本’,但是一定要纠正脱离实际情况的本本主义。”后来,毛泽东同志又向红军各级政治部、地方各级政府发出《关于调查人口和土地状况的通知》,进一步提出:“一,不做调查没有发言权。二,不做正确的调查同样没有发言权。”这些经典论断和理论创新,为中国共产党形成实事求是、一切从实际出发的思想路线,奠定了坚实的理论基础。

“哎呀嘞!苏区干部好作风,自带干粮去办公。日着草鞋干革命,夜打灯笼访贫农。”这首脍炙人口、广为传唱的《苏区干部好作风》,是对苏区干部“清正廉洁”作风最精练的概括。

1934年,刘启耀任江西省苏维埃政府主席。他在民主生活会上向大家宣布:“从4月份开始自带粮食办公,直到粉碎敌人的第五次‘围剿’为止。”此后,刘启耀每天都自带米和菜上班,不要伙食费。在刘启耀的带领下,江西省苏维埃政府工作人员也不再领取政府伙食费。中央红军主力长征后,刘启耀留在当地坚持游击战争,与组织失去联络。他衣衫褴褛,乞讨度日,但腰间藏匿的一大包金条却丝毫未动,因为那是党的活动经费。直到1937年年初中共江西临时省委成立,他才将珍藏多年的金条上交组织。老百姓称赞刘启耀为“腰缠金条的讨米人”。

苏区时期,党和苏维埃政府十分注重制度建设,扎紧防止腐败的制度“笼子”。中央苏区先后制定了《政府工作人员惩办条例》和《关于惩治贪污浪费行为》,颁布了《中华苏维埃共和国暂行财政条例》等法规,同时通过有效的党内监督和群众监督,确保干部队伍的清正廉洁。1934年4月至9月,苏区中央审计委员会在对中央政府各部检查的报告中明确提出“只有苏维埃是空前的真正的廉洁政府”。

苏区“争创一流”精神,充分显示了中国共产党人蓬勃的革命热情、昂扬的革命斗志,苏区各项事业取得的伟大成就,为党探索建立人民政权提供了宝贵经验,为我们党和国家继续开创“写在人类的历史上”的“第一等的工作”,奠定了坚实的实践基础。

回首过去,苏区时期作为中国共产党百年奋斗历程的重要时期永载史册。展望未来,苏区精神作为中国共产党人政治本色和精神特质的集中体现,将继续在新时代新征程上为全面推进强国建设、民族复兴提供强大的精神动力。

(责任编辑:宋丽群)