县域流动儿童数字素养教育体系建构与实践路径研究

摘 要 县域流动儿童是兼具流动与留守双重身份的特殊儿童群体。基于参与式观察与深度访谈调研,构建嵌套于感知运动阶段、前运算阶段、具体运算阶段与形式运算阶段的数字信息感知、理解、获取、评判与创造逐级进阶的县域流动儿童数字素养教育体系。探索利用有声读物平台,实现数字素养亲子互动培育与代际信息反哺;依托国家中小学网络云平台实现农村中小学信息技术课程转向数字素养教育课程;扶持农村陪读妈妈建立“院坝图书馆”,并内设“数字素养工作坊”。

关键词 认知发展;数字素养;代际信息反哺;院坝图书馆

分类号 G206.3

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2024.06.011

Resarch on the Construction and Practice Path of Digital Literacy Education System for County Migrant Children

Yang Jing

Abstract County level migrant children are a special group of children who possess both mobile and left behind identities. Based on participatory observation and in-depth interview research, a county-level digital literacy education system for mobile children is constructed, which is nested within the perceptual movement stage, pre operation stage, specific operation stage, and formal operation stage, and is progressively advanced in terms of digital information perception, understanding, acquisition, evaluation, and creation. Exploring the use of audio-book platforms to cultivate digital literacy through parent-child interaction and inter-generational information feedback; Relying on the national primary and secondary school network cloud platform to achieve the transition of information technology courses in rural primary and secondary schools to digital literacy education courses; Support rural accompanying mothers to establish a “courtyard library” and set up a “digital literacy workshop”.

Keywords Cognitive development. Digital literacy. Inter-generational information feedback. Courtyard library.

0 引言

根据共青团中央维护青少年权益部、中国互联网络信息中心(CNNIC)《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示,城乡未成年人互联网普及率差距自2018年以来持续缩小,2021年城镇未成年人互联网普及率为96.7%,农村未成年人互联网普及率为97.3%。尽管城乡未成年人的互联网普及率已基本持平,但与城镇未成年人相比,农村未成年人在上网内容丰富性、应用多样性方面依然存在明显差距[1]。目前学界关于流动儿童的研究多集中于北京、上海、广州等大城市的流动儿童,对兼具流动与留守双重特性的县域流动儿童关注较少,以数字素养为切入点的研究更为鲜见。在县域流动儿童社会性发展进程中,网络促使其能够获取丰富的信息资源,发展其对赖以成长的社会环境的认知、理解与适应能力,对这一群体进行数字素养教育研究具有现实意义与紧迫性。

1 县域流动儿童的特殊性——兼具流动与留守双重身份

为集中教学资源,提升教学质量,实现规模效应,自2000年全国各地陆续实施“撤点并校”。2000年到2010年,大规模的撤点并校后全国农村中小学减少近30万所。平均每一天就要消失63所农村小学,3所农村初中[2]。据宁夏回族自治区教育厅数据统计显示,2006年宁夏回族自治区偏远教学点共有522 所,2010 年为283 所,减少了239所[3]。2012年9月,国务院颁布了《关于规范农村义务教育学校布局调整的意见》,明确提出“坚决制止盲目撤并农村义务教育学校”,“在完成农村义务教育学校布局专项规划备案之前,暂停农村义务教育学校撤并”。撤点并校虽然叫停,但已减少的学校无法恢复,其影响持续到今天。撤点并校对调整农村中小学学校布局,优化农村教育资源方面起到积极作用,但是撤点并校后农村中小学数量减少,上学距离增加,路途安全隐患出现。加之县城相对乡村,教育资源更为丰富、优质,因此农村中小学生父母或隔代监护人移居孩子学校所在县城居住,长期陪伴孩子学习,照顾孩子生活。通过对宁夏彭阳县流动儿童的问卷调查发现,孩子小学阶段,县城周边地区去县城租房陪读现象比较普遍,陪读妈妈所占比例最高。从年龄角度分析:陪读家长76.54%处于31~50岁的年龄段,其中40岁及以下的陪读家长占样本总体的50.62%,陪读家长趋于年轻化[4]。县域流动儿童存在亲情断裂和乡土认同迷失[5]。低龄寄宿阻碍了县域流动儿童人力资本积累的进程[6]。

研究者通过在陕西省汉中市南郑县Z镇的调研发现:租住在W小学、C中学周边儿童的家庭居住地距离学校最近的为10公里,远的达50公里。因为家庭所在地距离学校远,加之年龄小,因此长期移居县城求学,成为流动儿童;同时父亲或父母均外出务工,使得他们又成为留守儿童。因此县域流动儿童是在撤点并校政策持续影响下形成的一个兼具流动与留守双重身份的特殊儿童群体。

2 县域流动儿童数字素养现状分析

本研究采用参与式观察与多次回溯性深度访谈两种质性研究方法。参与式观察可以进入到县域流动儿童的生活情境中,尽最大可能还原其生活状态,探寻其日常活动的轨迹。Kelly Clark关于工人家庭中第一代上大学的女性学者研究采用的是对同一受访者进行一系列涉及生活经历的回溯性访谈,这种持续的访谈能够和受访者建立密切的联系,并有充足的时间从受访者那里获取更深入的信息[7]。多次回溯性深度访谈的主旨就是要与县域流动儿童、陪读妈妈与隔代监护人(主要为陪读奶奶)逐步建立信任关系,探寻县域流动儿童的家庭状态,接触数字信息的起点,其后对数字信息的获取、利用、评判与创造情况。

陕西省汉中市南郑县是研究者在2011年至2015年依托国家社科基金,开展大众媒介对留守儿童社会性发展研究的重要调研基地,此地作为县域流动儿童数字素养的调研点,能够更好地以长期纵贯的视角开展研究。南郑县下辖20个镇、286个村民委员会,村民小组3091个[8]。2023年3月到7月,研究者对县域流动儿童、陪读妈妈与隔代监护人开展每月一次的回溯性深度访谈。

2.1 移动互联网自县域流动儿童幼年期开始渗透

研究者通过对陪读妈妈与隔代监护人的深度访谈发现:县域流动儿童从幼年期就开始频繁接触手机、平板等移动互联网终端。多是陪读妈妈与隔代监护人忙不过来或比较疲惫的时候,认为看手机、平板可以使孩子比较安静,不用担心攀爬窗台、触摸插线板与天然气开关、开水烫伤等,同时陪读妈妈与隔代监护人也获得一定的精神放松。

P01(P代表陪读妈妈),女儿4岁:“我一刷到小女娃唱唱跳跳的视频,女子(方言:女儿)就会凑过来,现在她自己在抖音上刷到小女娃唱歌跳舞的,都会点出来看,看的时候也比较专心,我也能缓一会儿。”

P02,儿子5岁:娃一直是我一个人带,娃他爸在外面打工,婆子妈(方言:婆婆)偶尔搭把手。娃刚会走路又走不稳那阵最操心,有时候实在忙不过来,会用手机放些动画片给他看,我去忙点别的,这样也安全一些,娃捣得很(方言:很顽皮),一不注意他就会爬窗台,上桌子动热水壶,看手机才会坐在那里悄悄儿的。”

2.2 短视频成为县域流动儿童依赖的“减压阀”

研究者通过参与式观察与深度访谈发现:个性化的信息满足,与同伴群体交往需求是县域流动儿童最重要的数字信息接触与使用动机。各年龄段的县域流动儿童使用手机与平板的娱乐功能凸显,基本用来观看短视频、打手游、听歌曲、看小说等。从小学低年级就会使用微信与支付宝扫码购买商品;小学中高年级,频繁在应用商店下载喜欢的各类App,App类型多局限于短视频、游戏、聊天、歌曲、小说五大板块。对于短视频的依赖程度高,短视频给予他们强有力的视觉呈现,是消减学业压力与人际冲突的“减压阀”。在深访中,县域流动儿童较少提出网络是进行自主学习的有力帮手,普遍认为上网对自己学习造成不良影响。对通过网络可以获取大量丰富、优质的免费数字资源,从而能在一定程度上消减与城市孩子的教育资源差距的认知严重不足。比如,B站已逐步转型为大型集群性学习网站,包括价格优惠甚至免费的各类课程资源,特别是农村儿童急缺的英语、艺术、体育等教学资源,而县域流动儿童对于B站的认识还停留于单一动漫网站。喜欢文体与科技活动的县域流动儿童,刷抖音时趋向于搜寻喜欢的歌曲、舞蹈、篮球、乒乓球、足球、羽毛球、游泳、科技小实验、手工制作等短视频,遗憾的是,只局限于“刷一刷”,欠缺主动搜寻与查找相关教程资源的意识与行动。

C03(C代表县域流动儿童):女,7岁:“我爱玩微信里的‘动物餐厅’和‘天天打木偶’,还喜欢看抖音里的小女孩唱歌、跳舞这些才艺比赛。研究者问及“有没有想着搜一搜教小孩子唱歌跳舞的视频”,C03回答“她们都是报了唱歌和舞蹈班的,有老师教的,自己在网上咋学呢”。

C06:男,9岁:“老师让加班级QQ群,要布置作业,通知事情,我婆(汉中方言:奶奶)又不会,我妈过年回来的时候就把她的旧手机留给我了,每天放学回家先玩一会儿。”(研究者追问:一会儿是多长)“没看表,估计一个来小时吧,不过玩手机时间就是过得快。抖音上的游戏直播很有意思,像‘火线部队’啥的,‘王者荣耀’一开直播,就会被踢掉,这个比较烦人。当个游戏主播挺好,不仅天天可以打游戏,还有好多粉丝送“热气球”、“钞票枪”、“直升机”,这些礼物都可以换钱。”

C07:女,11岁:应用商店上什么都有,喜欢就可以装,我手机上有几十个APP,有抖音、QQ音乐、网易云音乐、七猫小说、爱奇艺、优酷。爸妈都在外面打工,班里好多同学都有自己的房间,我现在和我婆(方言:奶奶)为了上学在这里赁(方言:租)了一间屋,也说不到一起,有的时候心里烦,就想刷抖音、看小说,时间不知不觉就过去了,看完了就觉得后悔,时间都废掉了。特别喜欢厦门六中合唱团,《夜空中最亮的星》听了很多遍,很羡慕她们,也想参加那样的合唱团,有老师带着,穿着好看的校服,去参加各种音乐会。研究者问“知乎上有UP主免费教厦门六中这种无伴奏演唱如何入门的视频,有没有关注过?”C07回答“没装知乎,那我还挺想学的,回去装一下。”

C10:女,13岁:“我喜欢刷抖音,上B站。”研究者问:“你上B站一般看什么?”C10回答:“就是首页推荐,看看有什么新番。”研究者追问“B站上面有很多精彩的初中语数英讲课视频你看吗?”C10困惑地说“大家上B站不就是为了追番吗?这又不是一个学习网站。”

2.3 县域流动儿童的数字信息评判能力欠缺

研究者通过深度访谈发现,县域流动儿童对所获得的数字信息的权威性、真实性、适宜性的质疑与评判能力严重不足,倾向于通盘“被动接受资讯”。对通过QQ小世界、微信摇一摇、游戏聊天大厅、抖音粉丝群等渠道结识的网友缺乏防范心理,对个人信息安全与自我保护意识薄弱。有微信、QQ的孩子们,微信朋友圈与QQ空间多是转发一些感兴趣的网络内容,很少有自己原创的内容。对于在线图文生成与处理、电子表格使用、PPT制作、拍摄与剪辑小视频、制作与上传音频等,都觉得距离自己非常遥远,是力不能及的事情。陪读妈妈与隔代监护人对孩子可以参与数字信息制作的提法不以为然,认为“小娃一心学习就对了,没那闲工夫”“整那些有啥用,能当吃还是能当喝”。孩子们则回答“大学生才要学那些吧,我们用不着”“太麻烦了”“没啥好写的”“我哪有这个能力”“转发别人的多省事”等。不愿意自己创造数字信息内容的原因并不是出于保护自身隐私考虑,而是缺少生成数字信息内容的动力驱动。

C09:男,12岁:研究者问:“你都知道哪些抖音上比较火的话?”C09回答:“我太南了、奥利给、神兽、带货、小受、恰饭、干饭了干饭了、打工人,打工魂,打工人都是人上人。”研究者追问“那你知道小受的具体含义吗?”,09回答“不太清楚,刷抖音看到的,我永远是你的小受。”

C11:女,14岁:研究者问:“你看网上的信息时会关注信息来源吗?”,“不会,都是点到哪个看哪个。”,“你从什么时候开始喜欢B站?”,“小学吧,受我堂姐影响,她在西安上学,她喜欢上B站,还会画动漫、剪动漫,还有不少粉丝。”研究者追问:“那你有没有想过,像堂姐一样在B站发表自己的动漫作品”,“我可没这个本事,而且也很麻烦,别人剪好了自己看看多省事。”

C13,女,15岁:以前爱玩微信里的漂流瓶,想说的话都可以放心说,也不用担心别人笑话你,后来发现没有了,还挺失望的。现在有时候玩摇一摇,感觉摇一摇要好一些,都是附近的人。还有抖音上也会认识一些人,心情不好的时候聊几句。我妈整天说的都是中考要淘汰一半人,你还不抓紧,到时候考不上高中,就跟着你爸一起打工去吧。本来天天关在学校里学习就很累,听得更烦心,有些话和同学也不好说,网友挺好的,想说啥说啥,也不用害怕他们会到处乱说,抱怨抱怨,心里好受多了。

2.4 家庭数字素养培育中空

在孩子学习的过程中,陪读妈妈或多或少会在旁边玩手机,基本没有阅读纸质书籍的习惯,孩子们对妈妈一边催促自己学习,一边玩手机的行为表达出程度不同的不满情绪。陪读妈妈与隔代监护人出于学业考虑都不希望孩子长时间玩手机,但是缺乏时间规划管控,比如周内、周末、寒暑假分别可以玩多长时间等,仅仅是在觉得孩子玩的时间长了,呵斥一声“别玩手机了,学习去!”对孩子使用手机的内容也缺乏关注,也很少和孩子一起分析。陪读妈妈、隔代监护人为了孩子能够接触更好地教育资源,离开家庭居住地,长期租住别人房子生活,一切以孩子为重心,精神有时比较苦闷,身体疲惫或孩子哭闹的时候,会把手机交给孩子,让孩子随意玩,但看着孩子长时间玩手机,又会陷入焦躁情绪,觉得自己没有起到监督作用。县域流动儿童幼儿时期起缺乏对自律与延迟满足能力的培养,一味要求孩子服从,缺乏有效沟通。陪读妈妈与隔代监护人对网络的态度基本持负面,认为网络“耽误学习”“影响视力”“容易上瘾”“不适合孩子看的东西多”“骗小孩钱”。对抖音、快手、B站的“青少年模式”基本不了解,对于什么是“数字素养”也比较茫然。对网络不良信息、游戏成瘾、网络诈骗等问题,陪读妈妈与隔代监护人多认为这是政府相关部门的事情,应该加强管理,取缔网络游戏,把网络诈骗的人关进监狱,而自己在孩子接触网络的过程中无能为力,也不知道该从什么方面入手。在访谈中,县域流动儿童如是说:

“有时候写着写着作业就挺烦,想看看抖音还有啥新视频没,看着我妈在旁边一个劲的刷抖音,我心里就更急。”

“背课文的时候看到我妈在旁边一直玩“王牌切水果”,我就更想玩。感觉挺不公平的,凭啥大人可以玩手机,要我天天学习。”

“我婆(方言:奶奶)说手机就是个害人精,可手机也有好的一方面吧,我婆光说坏的,这样也不对。”

“我妈比我舒服,送我上学后,就可以整天在家耍手机。我妈老说我别耍手机了,快去学习,其实她整天都抱着手机。”

“有一次我问我妈官渡之战是谁打谁,她说是诸葛亮打周瑜,我以为她说得对,因为她老玩三国的游戏,结果上课一说,老师、同学都笑我,再也不想问她啥了。”

“我都上中学了,好朋友都住校了,我妈还陪着我,就是做个饭,刷抖音,刷快手,看些胡编乱造的小说,挺没意思的。”

面对孩子沉溺于手机或网络游戏,家长虽然时有抱怨、不满,但在访谈中这些陪读妈妈与隔代监护人如是说:

“没听过数字素养这个词”,“不了解什么是数字素养”,“数字素养是学校开的新课吗?”

“网络诈骗,这个得警察管,我们咋能知道网上谁是骗子,娃们家更不能知道。”

“要我说,网络游戏真害人,孙娃最爱打游戏,打起来叫吃饭,叫几回都不应,这个得国家来管,我们能有啥办法。”

“抖音里有的就不适合小女娃看,乱七八糟的,这个政府得管管。”

“你说的抖音青少年模式,是不是用这个模式,娃只能刷到和学习有关的东西,那这是个好东西哩,我以前都不知道。”

3 认知发展视域下县域流动儿童数字素养体系建构

1997年,卜卫发表了中国大陆地区第一篇媒介素养论文——《论媒介教育的意义、内容和方法》。提出媒介素养包括四方面内容:了解媒介知识及如何使用媒介;判断媒介讯息的意义和价值;创造和传播信息知识和技巧;有效利用媒介发展自己[9]。其后学者在论述“儿童媒介素养”内涵时基本在卜卫对媒介素养四方面内容界定的方向上加以延展。

儿童数字素养的内涵是儿童数字素养本质属性的总和,具有延展性与包容性。05后作为数字时代的原住民,其数字素养、网络素养、信息素养三者之间已经很难进行分割与剥离。研究者提出儿童数字素养是指其对依赖计算机系统存取并可在通信网络上传输的信息的获取、评判、利用与创造能力的集合,这四种能力逐层递进,促使县域流动儿童平等获取信息,积极参与社会生活,自主、能动发展自己。

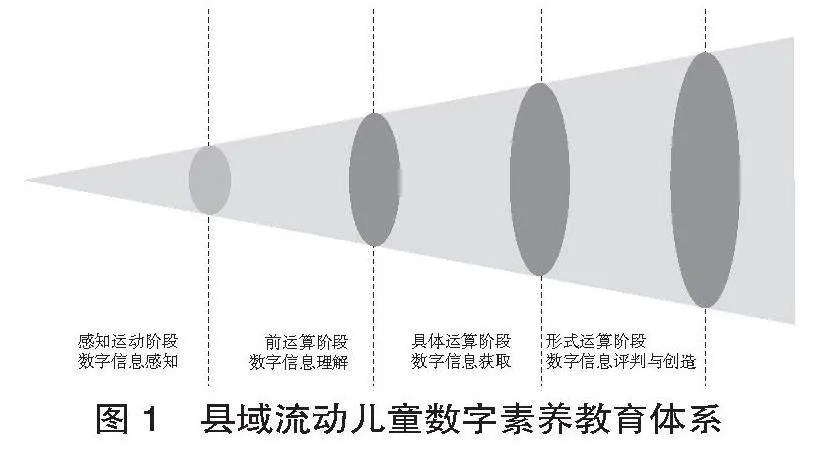

著名发展心理学家让·皮亚杰在对儿童心理、思维方式和智力发展进行研究后,将儿童的认知发展划分为四个阶段:感知运动阶段(2岁以下)、前运算阶段(2~7岁)、具体运算阶段(7~12岁)、形式运算阶段(12~15岁)4 个阶段,这些相对稳定的认知结构决定儿童行为的一般特征[10]。儿童数字素养的养成是伴随于儿童认知发展推进的社会学习过程。通过对县域流动儿童的参与式观察与回溯性深度访谈,基于其认知发展特点考察,研究者提出感知运动阶段的数字信息感知;前运算阶段的数字信息理解;具体运算阶段的数字信息获取;形式运算阶段的数字信息评判与创造,逐层推进的县域流动儿童数字素养教育体系中,每一层级相对前一层级,对数字信息的驾驭能力都有所增强,可把控范围也逐步扩大。

3.1 县域流动儿童感知运动阶段的数字信息感知

感知运动阶段一般指幼儿期,这一时期能够独立行走,相较婴儿期活动区域增大,是信息启蒙黄金期。感知运动阶段数字素养的核心是通过直接性观察进行“数字信息感知”。县域流动儿童在3岁之前,一般是爸爸外出务工,妈妈还未外出务工,陪伴在幼儿身边。目前在农村地区,爷爷奶奶和已婚子辈同住现象还是较为普遍,农村耕地日益减少,农活工作量降低,除去农忙时节,其他时间一般由爷爷操持农活,奶奶做日常家务,妈妈负责带幼儿。这一时期对于县域流动儿童是非常宝贵的“妈妈密切陪伴期”,妈妈多是90后,从小生活环境相较父辈有较大改善,普遍接受过初中或职高教育,一般生育一到两个孩子,对孩子教育的重视程度远高于父辈。这一阶段县域流动儿童妈妈从幼儿所接触信息的启蒙开始,利用有声读物APP,带着幼儿跟唱儿歌、倾听故事,回忆与复述故事情节,全面调动幼儿通过全身感官触达信息,聆听→回放→复述,正是这些高频再现的信息场景促使幼儿感受各种信息,完成数字信息启蒙。

3.2 县域流动儿童前运算阶段的数字信息理解

前运算阶段从幼儿期结束,进入学龄前期到入小学前,这一时期体格发育相较幼儿期渐缓,但智能发育增快。这一时期数字素养教育的核心是以体察与模仿进行“信息理解”。处于这一时期的部分县域流动儿童爸爸妈妈均外出务工,也有一部分爸爸外出务工,妈妈留在孩子身边。处于前运算阶段的县域流动儿童“信息理解”培育非常需要警惕的是幼儿园“信息知识小学化教学”倾向,用单纯室内的信息知识讲授代替儿童的涂鸦、阅读、朗诵、手工、歌唱、舞蹈、游戏等信息捕捉活动。最重要的信息理解渠道是鼓励幼儿园教师与孩子进行大量游戏嵌入式信息探索,教师通过投影演示在网络中搜寻孩子感兴趣的画面、歌曲、舞蹈、手工,并融入孩子的户外、室内各种游戏过程中,进行信息交替呈现与再现,激发儿童对数字信息的探寻保持足够的好奇心与热情。

3.3 县域流动儿童具体运算阶段的数字信息获取

具体运算阶段从入小学到青春期发育开始,一般指7~12岁,这一时期儿童除生殖器官外各器官外形均已与成人接近,智能发育更加成熟。7岁以后,离开家庭居住地开始租房求学生涯,成为真正意义上的县域流动儿童。具体运算阶段的县域流动儿童数字素养的核心是通过抽象性学习培育数字信息获取与利用能力。以学校义务教育体系中的信息技术课程,公共图书馆为两大主要平台,非单一数字信息知识性灌输,而是引导其获取文字符号信息、图形图像信息、声音视频信息,逐步加强面对繁杂抽象信息的分类、搜寻、筛选与利用能力。

3.4 县域流动儿童形式运算阶段的数字信息评判与创造

形式运算阶段从青春期第二性征出现到生殖功能基本成熟,体格生长再次加速,出现第二个高峰,生殖系统发育加速并趋于成熟。处于形式运算阶段的县域流动儿童离开家庭居住地一般已达六年以上,只有寒暑假短期回去,与出生地情感日渐疏离。形式运算阶段数字素养的核心是通过个体思考与创造性仿效获得对数字信息的评判与创造能力,这个能力是县域流动儿童数字素养体系中的最高层级。县域流动儿童不但要成为数字信息的获取者,还要成为数字信息的生产者,同时能够利用各类数字信息平台创造符合自身身心特点的原创信息,提升适应社会变化、全面发展自我的能力。这一阶段,可以通过短视频平台、社区图书馆为县域流动儿童搭建沟通桥梁,使他们能为自己发声。

4 县域流动儿童数字素养的提升路径

4.1 利用有声读物平台,实现县域流动儿童数字素养亲子互动培育与代际信息反哺

探寻伊斯坦布尔的6~7岁迁移儿童的家庭数字扫盲实践,父母对技术使用的看法及儿童及其父母对数字阅读的态度之间的关系。结果表明,儿童对阅读的态度与他们在家中参与数字扫盲活动的频率以及父母对孩子阅读态度的感知显著相关[11]。县域流动儿童数字素养的提升不能仅仅着眼于儿童群体,父母及隔代监护人同时也需要接受数字素养教育。父母与祖辈对数字信息的态度,对子女数字信息获取行为的指导和参与程度都直接影响到县域流动儿童对数字信息的认知、理解、辨识与参与能力的培养。

海量信息扑面而来的数字时代使得子代获得了前所未有的“信息反哺能力”。父母及隔代监护人引导孩子进行数字信息辨别与使用,孩子同时向父辈与祖辈讲解前沿热点数字信息知识。研究者通过深度访谈,发现一个令人鼓舞的事情,陪读妈妈及隔代监护人对“您认为培养孩子如何更好地理解网络所传播的各类信息,如何更加有效地利用这些信息是否必要”时,都认为 “非常有必要”和“有必要”。在对孩子进行数字素养培育的重要性与必要性方面,陪读妈妈与隔代监护人的态度是积极、正面的。

儿童有声读物充分利用声音的特点,不受时间、地域等条件限制,具有较强的伴随性,能够有效解决儿童识字水平低、阅读能力弱的难题,同时又避免了长期目视数字信息内容易导致近视的问题。中国新闻出版研究院《第十七次全国国民阅读调查报告》显示,2019年,我国未成年人有声阅读出现快速增长的拐点,其中0~8周岁、9~13周岁未成年人听书率较2018年分别增长了9.7%和5.3%,儿童有声阅读市场呈现旺盛的生命力[12]。对此,建议主流音频平台儿童频道,如喜马拉雅FM、蜻蜓FM、荔枝FM等;专注于垂直领域的儿童阅读平台,如“凯叔讲故事”“小荷听书”“艾尔嘟嘟”“KaDa故事”“宝贝听听”等,利用“PGC+UGC”模式,开辟“亲子数字素养教育单元”。

在调研中发现,县域流动儿童陪读妈妈及隔代监护人对孩子接触有声物读都持肯定态度。通过与孩子收听亲子数字素养教育内容,可以在孩子幼儿时期开始培养其良好的信息接触习惯起始,从控制孩子使用数字信息时长→选择孩子使用数字信息渠道→关注孩子接触的数字信息类型→和孩子探讨与分析数字信息内容,逐步深入进行亲子之间的数字素养互动培育。同时在这一过程中,县域流动儿童也可就网络热点和前沿信息对数字时代迁徙民的父母及爷爷奶奶进行信息反哺,带领父辈与祖辈驶上信息高速公路。

4.2 基于国家中小学网络云平台实现农村中小学信息技术课程转向数字素养教育课程

实地调研发现,农村小学能够保证三年级及以上学生每周有一节信息技术课,但是人多电脑少,电脑较为陈旧,且多无法上网,学生多以打字和画图打发时间。信息技术课程教师人员不固定,存在谁有时间谁上的问题。《2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示,65.6%的未成年网民主要通过自己摸索来学习上网技能,通过学校学习获得上网技能的仅为25.7%[13]。国家中小学网络云平台用户覆盖包括港澳台在内的全国所有省(区、市)及全球174个国家和地区。云平台目前把服务广大农村学生,提高农村教育质量,缩小城乡教育差距、促进教育公平作为重点工作[14]。农村中小学能否依托国家中小学网络云平台,将信息技术课程转向数字素养教育课程,从重网络操作技能到数字素养能力培养。在云平台上推出15~20分钟的数字素养微课,通过组织开展专题交流、专家在线答疑等多种方式,帮助农村中小学师生深化资源应用,保障数字素养教育学习效果。

同时稳定目前农村中小学信息技术课程教师队伍,鼓励教师根据当地实际情况与学生特点,总结授课经验,汇编数字素养教育小册子。在实际教学中,增强师生之间的交流与互动,创建数字素养学习小组,鼓励学生以组为单位开展数字素养实地调查活动,从确定调查选题,设计、分发与回收问卷,组织深度访谈与焦点小组访谈,数据输入与统计分析,撰写调查报告,呈现最终调查结果均由小组成员共同协作完成,小组之间互相评判打分。

4.3 扶持县域流动儿童陪读妈妈建立“院坝图书馆”,内设儿童数字素养工作坊

2019年2月,中央宣传部、中央文明办、教育部、共青团中央、全国妇联等十部门联合印发《农家书屋深化改革创新 提升服务效能实施方案》,推动农家书屋提质增效,助力乡村振兴战略实施[15]。研究者在新疆昌吉回族自治州玛纳斯县北五岔镇X村调研时,结识了女童ZMG的父亲ZJZ,ZJZ申请了“新疆农家书屋家庭图书馆”,联络村子里的孩子们到他家看书,孩子们把这当成闲暇时间畅所欲言、结伴阅读的好去处[16]。

县城地区的堂屋前一般都有一块空地——“院坝”,这是全家人聊天、孩子游戏的重要场所。县域流动儿童多由妈妈或奶奶随迁性陪读,陪读监护人长期离乡,以孩子学习、生活为重心。研究者通过深度访谈发现:县域流动儿童陪读监护人,不论自己的文化程度如何,都会要求家里的孩子多读纸质书籍。陪读妈妈能选择放弃外出打工,长期随迁陪伴孩子读书,对孩子的教育重视程度普遍高于农村其他人群。陪读妈妈对自己有时候控制不住使用手机也很懊悔、自责,对研究者提出的“院坝图书馆”非常感兴趣,陪读妈妈们表示,只要政府免费提供图书,她们愿意日常组织孩子们读书和登记借阅、维护管理书籍。

扶持县域流动儿童陪读妈妈建立“院坝图书馆”,可以调动群众自我管理、自我服务的积极性、主动性,也是创新农家书屋的组织形式。孩子上学以后,县域流动儿童陪读妈妈多是在出租屋里做些手头活计,或是在小饭馆、理发店、小超市、菜市场打短期零工,时间较为灵活,她们有意愿管理院坝图书馆。在院坝图书馆内可以设立“儿童数字素养工作坊”,工作坊最早出现于教育学与心理学领域中,是一种体验式、参与式、互动式的深度学习模式。省市级公共图书馆能否招募大学生志愿者,教育部目前也在缩减高校课堂教学学时量,积极倡导大学生参加各类社会实践活动,所以大学生也有加入到文化服务志愿者队伍的迫切需求。高校在读大学生群体、豆瓣、B站用户群体,年龄轻、平均文化程度较高、网络使用熟练、具有创新意识和共情能力,可以协助县域流动儿童陪读妈妈在院坝图书馆内设立“儿童数字素养工作坊”,在工作坊内,志愿者可以首先划分“浩瀚海洋——数字信息来源与分类”“赶海拾贝——数字信息搜寻与辨别”“沙上筑堡——数字信息参与和创造”“礁石避险——数字信息安全与防护”四个数字素养讨论单元,将县域流动儿童分为小组,各组成员互相交流意见、激发头脑风暴,最后使用PPT进行意见呈现,凝聚观点。

5 结语

我们突破“现象分析+理论论述”的局限,从县域流动儿童数字素养现状分析出发,将数字信息素养的感知、理解、获取、评判与创造的逐级进阶能力嵌套于儿童认知发展的感知运动阶段、前运算阶段、具体运算阶段、形式运算阶段中进行县域流动儿童数字素养体系建构,并基于此提出的县域流动儿童数字素养提升路径,可操作、可落地、可评测、可迁移。在未来生活中,由于县域流动儿童有了获取与评判适合自己发展的网络信息资源的能力,从而更能促进其获得平等、多样的发展机会,使其社会性发展更为全面、顺畅。

参考文献:

CNNIC.2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告[EB/OL].(2022-12-01)[2023-08-08].https://www.cnnic.cn/n4/2022/1201/c135-10691.html.

21世纪教育研究院.农村教育向何处去:对农村撤点并校政策的评价与反思[M].北京:北京理工大学出版社,2013:4-6.

宁夏回族自治区教育厅.宁夏回族自治区教育统计手册(2007-2011)[EB/OL].[2023-07-15].http://iyt.nx.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/dwjj/.

魏峰,叶强花,东梅.农村家长进城租房陪读

现象研究:来自宁夏的证据[J].时代经贸, 2018

(26):95-98.

李传瑛.撤点并校下农村“双重留守儿童”问题及其对策研究[J].柳州师专学报, 2014(8): 155-158.

侯海波,吴要武,宋映泉.低龄寄宿与农村小学生人力资本积累:来自“撤点并校”的证据[J].中国农村经济, 2018(7): 113-129.

科琳·格莱斯.质性研究入门指南[M].崔淼,

苏敬勤,译.5版.北京:北京大学出版社,2021:

21.

陕西省汉中市南郑区人民政府.南郑概况[EB/

OL].(2021-02-06)[2023-07-15].http://www.nanzheng.

gov.cn/nzqrmzf/qygk/202102/5768bbfeb7bf4842a5ab0f72a77e7ed8.shtml.

卜卫.论媒介教育的意义、内容和方法[J].现代传播,1997(1):29-33.

皮亚杰.儿童心理学[M].吴福元,译.北京:商

务印书馆, 1980:46-47.

OZTURK G , OHI S.Understanding young children’s attitudes towards reading in relation to their digital literacy activities at home[J].Journal of early childhood research.Dec 2018, 16(4): 393-406.

中国新闻出版研究院.第十七次全国国民阅读调查[EB/OL].(2020-04-20)[2023-07-15].http://

www.nationalreading.gov.cn/ReadBook/contents/6

271/414891.html.

CNNIC.2019年全国未成年人互联网使用情况研

究报告[EB/OL].(2020-05-13)[2023-07-30].https://

www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/qsnbg/202005/

t20200513_71011.html.

杨祎.国家中小学网络云平台访问人次超20亿

[EB/OL](2021-01-13)[2023-08-01].https://baijiahao.baidu.com/s id=1688757185782530707&wfr=spider&for=pc.

史竞男.中宣部等十部门印发《农家书屋深化改革创新 提升服务效能实施方案》[EB/OL](2019

-02-26)[2023-06-29].http://www.xinhuanet.com/politics/2019-02/26/c_1124165984.htm.

杨靖.大众媒介对西北地区农村留守儿童社会性发展的影响研究[M].北京:中国社会科学出版社, 2017:263-264.

杨 靖 长安大学人文学院副教授。 陕西西安,710064。

(收稿日期:2023-10-08 编校:左静远,曹晓文)