李晟 融合科技与美,让更多艺术品“活”起来

与李晟的采访约在京郊门头沟,北京金隅琉璃文化创意产业园。这座北京市首座保留生产功能的非遗主题园区,流光溢彩,古意与现代交融。正如李晟投身的数字艺术品鉴证领域,纵跨历史与当下,汇集科技与传统。

归国创业9年间,中国青年科技工作者协会会员、北京华力必维科技股份有限公司总经理李晟带领团队从无到有,研发数字化艺术品鉴定方法、设备,率先改写我国艺术品鉴证领域没有技术标准的历史,并不断用前沿数字技术提升艺术品鉴证精准度,推动AI技术在传统产业转型升级中发挥更大作用,用科技赋能文化高质量发展。

用数字科技激发传统文化新生

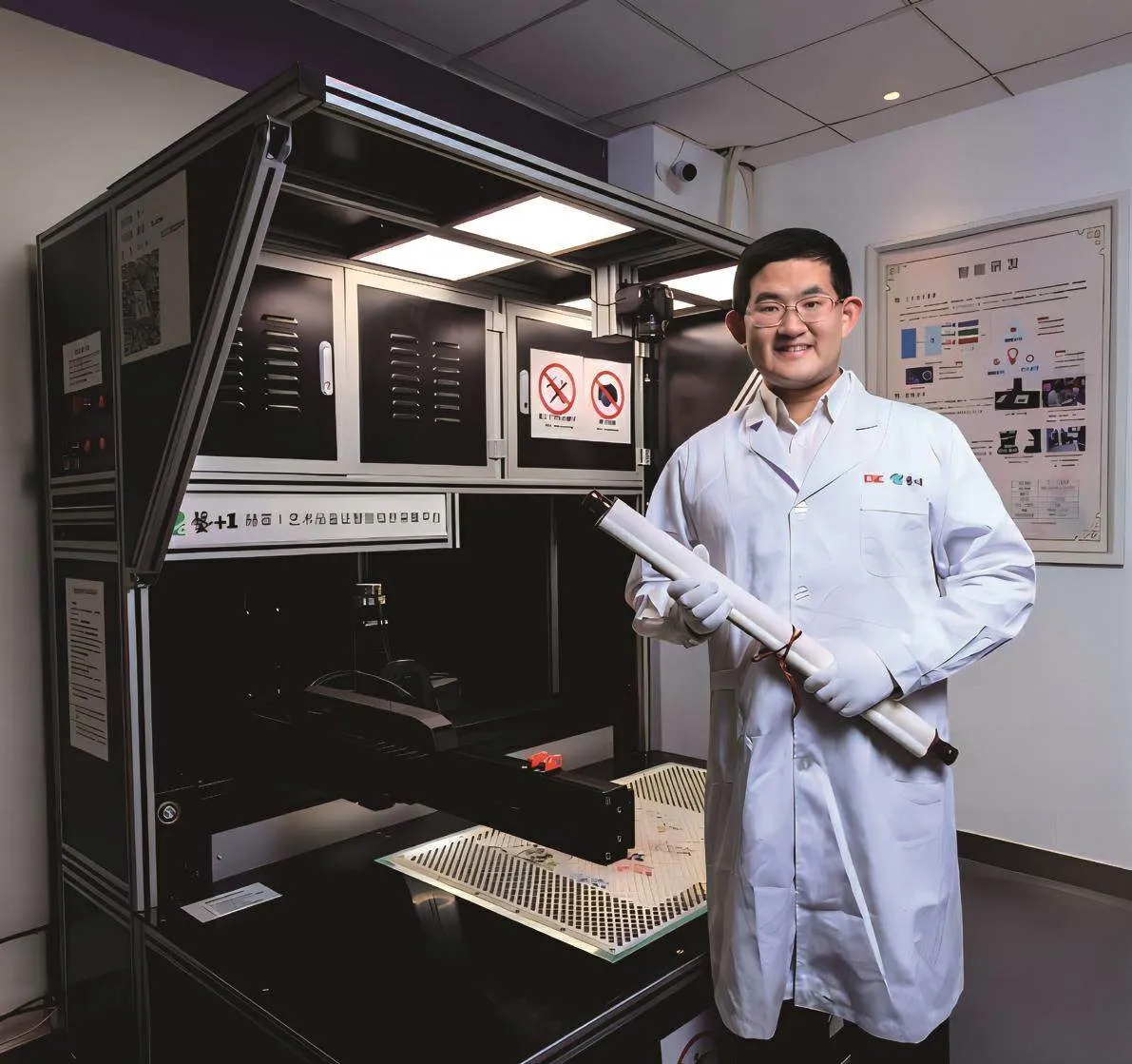

将一幅画铺在设备平台上,光源在画面上随机选取几个点,十几分钟后,即能出具这幅画的权威艺术品鉴证报告。

全程看似简单,背后却是一系列精密、复杂且富有科技含量的鉴证过程。“这款检测平台,是我们自主研发的创新光源系统和图像智能识别系统。”李晟说。中国作为文明古国,艺术品鉴证交易的历史可以追溯到四千多年前。如今,中国艺术品交易已经进入繁荣期,拥有亚洲第一、世界第二的艺术品交易市场规模。但一直以来,中国传统艺术品鉴证单纯依靠专家的眼力和经验。在传统意义上,艺术品鉴定被认为是一门经验学。鉴定人的行业经验、口碑,在很大程度上决定了鉴定成果的权威性和可信度。

但传统的仅靠经验鉴定的方式存在很大局限性,虽然也会借助一些技术手段,但仍难以解决艺术品真假难辨、信息不对称等问题。由于这些原因,艺术品市场长期存在造假、鉴定不诚信等各种乱象,给艺术品交易带来了很大的挑战。

2015年,李晟创业初期,便决定从这里入手,将科技引入艺术品鉴证,针对中国艺术品特点,定向研发鉴证溯源技术。当时,我国使用的大幅扫描仪主要靠进口。“那些设备一台要四五百万元人民币,很贵,其实核心要件只有两个:一是镜头和光源,二是系统处理。”李晟介绍,因为人看到的色彩是自然光在视网膜上的映射,因此人们能够对颜色有反应,就取决于光。光的环境很重要。李晟认为,进口的大幅扫描设备的光源,对于中国画来说过量了,“虽然看上去清晰,但会失真,泛‘贼光’。”李晟想,要更好地鉴定中国艺术品,一定要找到与中国书画匹配的鉴证光源。

李晟带领团队首先将研发重点投入于此。“我们用LED线阵光源,在超高显色指数下,通过连续调节光源色温模拟自然光的环境,尝试解决这个问题。”

研发之路,道阻且长。“艺术品检验检测市场90%的交易依靠眼学鉴定;食品检验方法有八千种,但艺术品行业没有检测方法;要想做艺术品检测就要做艺术品的溯源,如何溯源?如何提取特征信息?通过哪些参数做量化分析?”李晟语速很快,解决这些问题,他内心太迫切了。

以中国画为例,虽然都是宣纸、国画颜料,但不同时代、不同艺术家,包括同一艺术家的不同作品,色彩上都有着千差万别。“我们统计过画家齐白石的作品,我们肉眼看到的灰色,实际有89种不同RGB颜色值的灰色。我们就找到不同的配色方案,反复实验和测试,最终找到与之最匹配的光源解决方案,而后把这个方案收入数据库。”测试色值、测试光源、采集数据、补充数据库,最终把相近的结论建立大数据模型。

把艺术作品数字化、模型化、结构化,李晟说,“这个过程中遇到了很多困难,但我们还是下决心要做出来。”

光源测试实验经常一做就是一天,“从实验室出来,眼睛都是花的。”经过上万次的试验和实践,他们终于攻克技术难关,在图像采集和溯源方向上取得了突破。在超高显色指数下调节光源色温的技术方法,以弯道超车形式让我国艺术品图像技术跻身世界先进水平,且成本减少60%。

而这,只是华力必维目前能够提供的800余项测试服务中的一项。9年来,李晟带领团队推出“艺+1”艺术品鉴证服务,成功探索大尺度高清扫面技术,在3200ppi的高清分辨率下快速全自动完成艺术品大尺度扫描;自主研发基于SIFT的图形比对算法,根据艺术品微观特征的随机性和唯一性进行特征提取和图像识别;结合中国书画、陶瓷、珠宝玉石等艺术品特点,自主研发赫菲Ⅱ艺术品鉴证采集平台、提米桌面型艺术品鉴证采集平台等10余款智能硬件,获得近400项专利、计算机软件著作权,打破了国外机构在这一领域的长期垄断……“目前,我们服务的产品包括书画、陶瓷、珠宝等9大类,可以提供800多项的测试服务,相当于用技术手段为艺术品出身份证,让艺术品在交易的过程中真正可以传承有序。”

“敢为人先、诚信至上,优化资源、勤于钻研”

时间倒回2015年,北京望京一栋公寓里,几个青年将一块铜牌小心翼翼挂在墙上,北京华力必维文化服务有限公司成立。“创业团队四个人,公司全部只有六个人,我们租了一间公寓,里面只能摆放五张桌子和几张椅子。”李晟笑着说,创业初期,每天都必须有一个人外出跑业务,大家轮流出去跑,“全在公司坐不下”。

创业从不是一条容易的路,李晟偏偏选择了一条高难度的赛道——用检验检测技术进行艺术品鉴证。很苦,但是很快乐。在李晟看来,创业与艺术品科学鉴证,都是他必须做的事,也是他的使命。“传承祖辈、父辈创业精神,将所学贡献给祖国,是烙印在我骨子里的,是我毫不犹豫的选择。”

“80后”李晟出身于收藏世家。1904年,天祖父贾腾云在北京灯市口创办了我国近代史上第一家民营的官窑瓷器古玩店——荣兴祥。20世纪20年代,在中国近代复杂、动荡的社会环境中,贾腾云将荣兴祥发展为当时北京最大的陶瓷古玩店。抗日战争爆发后,他以爱国之心参与抢救文物工作,帮助故宫文物南迁,为文物保护事业作出贡献。新中国成立后不久,贾腾云去世。遵照其遗愿,荣兴祥在1950年代率先公私合营,成为北京最早公私合营的民营企业之一。

家国情怀、民族大义,加上“敢为人先 诚信至上”的精神,在贾腾云后人中代代传承,李晟的母亲也经营了一家艺术品店。至李晟时,也是如此。李晟出生于北京,后随家人迁居美国。从小到大,文物、文物鉴证与保护,都是长辈经常在他耳边聊起的话题。“不过,那时听得多,见得少,我也没有见过长辈口中的‘宝贝’,只知道它们都很珍贵。”但“奋斗”与“保护文物”的种子还是悄然埋在李晟心里。

从清华大学毕业后,李晟先后在美国攻读硕士、博士学位,毕业后留在美国从事图像识别与大数据技术研究与应用工作,这一干就是5年。

“父辈们给我最大的启示就是创新和勤奋。”李晟将祖辈、父辈“敢为人先、诚信至上”精神扩展为16个字“敢为人先、诚信至上,优化资源、勤于钻研”。华力必维正是带着这种精神诞生、发展起来的。

作为第三方检测机构,华力必维的科技检测技术最初问世时,也遇到了各种各样的挑战——客户的不信任、鉴定界前辈的质疑、市场开拓期遭遇资本寒冬,李晟一一直面。但他似乎总是乐观的,充满自信的。

“我们能做的就是用事实说话,拿我们实验室的检测数据、技术测试报告同专家和客户面对面地交流。当客户认识到我们的创新方法与评价机制能够更加准确地反映事实时,质疑也就慢慢消失。”李晟研发的设备刚问世时,也曾有老专家质疑。但彼时位于琉璃厂44号的我国当代最早的专业画店之一北京画店,最早选择了华力必维的艺术品鉴证采集平台。北京画店多年来以其丰厚的收藏、良好的信誉赢得了国内藏家及艺术品爱好者的好评。但是由于艺术品市场的混乱,他们也面临着展览或运输过程中被“偷梁换柱”或者损害的风险,这给作为老字号的北京画店带来了困扰。

李晟和团队研发的认证溯源设备赫菲Ⅱ艺术品鉴证智能信息采集平台,依托微观信息采集技术,为北京画店解决了很多类似的长期困扰。同样,北京画店的选择,也破除了行业内一些专家对华力必维的质疑。

慢慢地,华力必维的口碑在行业内逐渐树立起来。在李晟看来,科技手段的艺术品鉴证不是要替代专家经验,而是通过技术手段来延展人的认知与感知范围。技术的融入也能帮助专家更好地发挥作用,最终形成科学准确的鉴证报告。其次,从市场化的角度来看,他们要做的也不是替代所有的市场评估机制,而是将现有的、通行的评价方法融合在一起。“我们的价值就是保证每一种信息都有准确的来源,从而帮助客户、交易商做出正确的价值判断。这些核心技术既是艺术品流通市场的防火墙和护城河,同时也是我们不断为行业构建统一技术平台和信任基础的重要支撑。”

如百年前一样,打造公平、公正、可信赖的艺术品交易市场,是李晟矢志不渝的目标。

助力文物和文化遗产“活起来”

华力必维成立9年来,已发展为国内领先的国家高新技术企业和“专精特新”企业。李晟的视野和胸怀不止于此。习近平总书记强调,“要让更多文物和文化遗产活起来,营造传承中华文明的浓厚社会氛围”。这成为李晟奋斗的方向。他认为,让市场增信增量增值,实实在在增加流动性,是助力“文物和文化遗产活起来”的重要一步。

2018年,李晟并购中国艺术品数据库,着手开展艺术品的版权资产管理,整理好、用好艺术品资源数据,进一步激活艺术品市场、提高交易流动性。“只有这样,才能确定艺术品的定权定质定价,从而确定其权属质量和价格;确定了权属质量和价格后,才能使市场增信增量增值。”

他把自己多年探索的经验,分享给更多的年轻人。任教于广西师范大学(简称“广西师大”)以来,他通过产学研横向课题支持桂林文化科技融合研究和成果转化,将“产学研”全链条搬进课堂,并且投入150万元支持课题研究。

李晟与学校老师一起从桂林丰富的历史文化资源中,梳理出8大类进行动态化数字采集,构建具有自主学习和自适应能力的数据生态系统,研发出移动设备、PC设备等多终端通用的智能检索查询系统。他带领同学们依托广西师大科研平台,为桂林日月双塔景区、阳朔遇龙河景区等56家广西重点文化企业提供文化科技融合数字服务,运用VR、AR等手段,为广西本地文化企业创收超过2300万元。

他把课堂挪到实验室,带领学生走进艺术品鉴证实验室现场教学,让学生亲身体验大尺幅图像采集、真全息3D成像等实验场景,激发学生穷理探微的科研热情;他还组织学生走进瓦窑小镇、桂林园博园、甑皮岩遗址等文化遗产现场教学,引导学生运用文化科技融合的数字技术,学以致用。

回国9年,李晟从未停止创新的脚步。2018年,他创办民办非企业北京新动力人才创新研究院,专注于海归人才参与数字经济创业就业的技术研发和政策行业研究。

此外,李晟还是国家重大人才计划特聘专家,中宣部宣传思想文化青年英才,2022年获评“全国向上向善好青年——创新创业好青年”。诸多责任在肩,诸多荣誉加冕,李晟变化很大,他更忙了,日程总是排得“争分夺秒”;他又似乎没变,依然朝气蓬勃、爱说爱笑,依然谦虚勤勉、善于学习、乐于创新,不停歇地向前奔跑。

责任编辑 陈晰