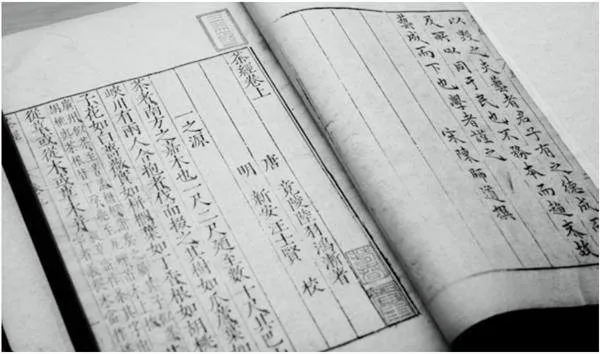

《茶经》解读(三):茶具(一)

原文:籝,一曰篮,一曰笼,一曰筥,以竹织之,受五升,或一斗、二斗、三斗者,茶人负以采茶也。

按:现如今,茶艺师这个头衔已经过时了。茶人,成为了更加新潮的荣誉称号。想想也对,作诗有诗人,写词有词人,唱歌谱曲的叫音乐人。茶圈中人,称为茶人有何不妥?爱茶的人,可以叫茶人。制茶的人,可以叫茶人。卖茶的人,也可以叫茶人。和茶沾边的人,都可以叫茶人。

其实茶人,还真算不上是个新鲜事物。《茶经·二之具》中,就已经出现了“茶人”的踪迹。其实这段文字里,陆羽主要介绍的是籝这种茶具,搂草打兔子提到了“茶人”二字。殊不知,这无意中的一句话,却是关于茶人这一称谓最早的记载。

但是这里的茶人的含义,显然与今天大相径庭。如果直译过来,《茶经》中说的茶人即是采茶之人。看起来,采茶才是茶人最原始的技能。现如今那些忙碌于茶山的采茶老婆婆们可能从未想到,“茶人”这么高大上的词汇能和自己有什么关联。其实细究起来,这些辛苦劳作的采茶工,才是最根正苗红的茶人呢。

说完了茶人,咱们再来聊聊这段文字的主角——籝。籝,《汉书》音盈,所谓“黄金满籝,不如一经。”颜师古云:“籝,竹器也,受四升耳。”其实叫籝也好,称篮、笼、筥也罢,说的都是盛放鲜叶的竹筐。在我国产茶的地方,一般也都产竹子。用竹子编筐,就地取材,成本低廉,坚固耐用。更为关键的是,竹子通风透气,可以避免鲜叶叶温升高,防止发热变质。现如今做白茶,摊凉时用的水筛,材料种类很多。但是相较之下,还是竹编的水筛萎凋效果最好。但凡是用尼龙网或是钢丝网做的水筛,一不留神制出的白茶口感就容易发闷。究其原因,就是因为这些新材料透气性能不如竹子好。

按陆羽的说法,当时的茶人是负着竹籝采茶。负,可解释为背。那么可以推断,这个竹籝个头不小。到了晚唐诗人皮日休的《茶人》一诗中,则有了“日晚相笑归,腰间佩轻篓”的诗句。这里动词用“佩”而非“负”,显然这茶篓就小多了。

其实盛放鲜叶的容器不宜过大,不然鲜叶堆积很容易红变。记得有一年在闽北松溪县的某茶厂里,眼瞧着茶农从车上扛下来几个装茶的大麻袋。那麻袋有多大呢?每个足有一人高。结果从里面把鲜叶倒出来一看,一大半已经呈现出红褐色,软如烂泥,隐隐还散发着恶臭,我们行话说这就叫“烧青”了。后来一打听,这批鲜叶采自隔壁乡镇,因为是做寿眉的原料,农民没在意,就直接装到大麻袋里了。天气热,路程远,鲜叶堆积在一起,结果就烧了。这批原材料,全部报废。这几位茶农,这一天也算是白忙活了。陆羽《茶经》中的“籝”较大,说明当时的采茶工艺还不够讲究。几十年后皮日休笔下的“篓”就小多了,可见采茶工艺也在不断精进。

现如今有些茶,也采用机器采摘的方式。前面是电动刀头,后面挂着一个大袋子。采下来的茶青,直接进入到袋子当中。这种方法效率很高,但有时候也容易出现“萝卜快了不洗泥”的情况。有一次在武夷山的某茶厂,我们几个人正在二楼喝茶聊天,突然间听到一楼厂房里传出一声撕心裂肺的尖叫。大家吓了一跳,赶紧跑下来查看究竟。原来是有条小蛇在茶树上冲盹儿,采茶机器分不清鲜叶还是毒蛇,稀里糊涂地就也给扒拉到鲜叶袋子里去了。工人回厂整理鲜叶时,这蛇睡醒了正从袋子里往外爬。四目相对,给这位工人吓得够呛。您瞧瞧,这真正的茶人可是不好当呢。

原文:灶,无用突者。釜,用唇口者。甑,或木或瓦,匪腰而泥,篮以箄之,篾以系之。始其蒸也,入乎箄;既其熟也,出乎箄。釜涸,注于甑中。又以榖木枝三桠者制之,散所蒸牙笋并叶,畏流其膏。

按:陆羽虽然贵为茶圣,却没有什么口福。他老人家既没有喝过黑茶,也没有喝过白茶,一辈子喝的只有绿茶而已。其实现如今绿茶的种类也有不少,例如蒸青绿茶、晒青绿茶、炒青绿茶、烘青绿茶以及炒烘结合的绿茶。陆羽那年头忒单调,几乎只有蒸青绿茶。

《二之具》中所说的蒸茶工具共有五种,即灶、釜、甑、箄和叉。因此涉及这五种茶具的文字,咱们放在一起研读。灶,是一种极其简易的土灶。这里的突,和成语“曲突徙薪”里的用法一致,解释为烟囱。陆羽特别强调灶要“无突”,也就是用没有烟囱的灶。晚唐陆龟蒙《茶灶》诗中,也有“无突抱青岚”的诗句。由此可见,唐代茶灶没有烟囱是一种定式。灶为什么要无突呢?咱们卖个关子,接着往下看。

灶上面放一口带唇边的锅子,锅里面倒上水,上面再加一个或木或瓦的甑子。箄,音同杯,本是一种竹制的捕鱼工具,这里则是放在甑子中,作为盛装鲜叶的容器。蒸隔用篮子状的箄,为的就是便于停火后取出所蒸的鲜叶。不得不说,古人想得十分周到。陆羽还特别强调,锅与甑之间要泥封住,这样可以防止蒸汽外泄和甑子移位。之所以强调锅要“用唇口者”,为的也是便于泥封和固定甑子。

可是问题来了,锅与甑之间封死了,蒸汽肯定是跑不了,可加水也不方便了。正因如此,蒸茶时的火候一定要控制好,火力切忌太急太猛。北京人吃传统铜锅涮羊肉时,嫌火小了就会再加个叫“拔火”的东西。其实这个“拔火”,就相当于给紫铜火锅上加了个烟囱。土灶如果加上烟突,就相当于火锅加了“拔火”,通风势必充分,温度快速升高。结果甑子里的茶还没蒸透,锅子里的水倒先烧干了。茶灶无突,为的就是稳定火力,从而蒸透鲜叶。

蒸过的茶叶,水分很大,叶温也高,汁液使得芽叶也都粘黏在了一起。因此出锅后的鲜叶,必须及时解块散热。摊凉的主要作用,就是防止叶色黄变、茶汤浑浊和香气低闷。榖木,即是构树。用它来制作的三股叉,作用就是翻动鲜叶。您别瞧这是个小物件,但是对于最终茶汤品质的形成,也有着相当重要的作用。如果陆羽没有亲临制茶现场,绝对写不出无突的灶、有唇的锅以及构树三股叉这些个细节。越细读《茶经》,也就越佩服陆羽。