韩国科幻关键词:从不毛之地到黄金时代(下)

在上篇中,我们将重心放在韩国科幻领域中最为核心的科幻文学上,从“Science Fiction”的译法谈起,延伸至科幻小说的引入与本土化,以及科幻文学奖与新生代作家的互相成就。以科幻文学为中心发散开来,韩国科幻的其他领域也同样不断发展壮大着,一同迈向黄金时代。

幻迷活动的发展

20世纪90年代“PC通信”(即“网络论坛”,Computerized Bulletin Board System)流行的网络环境下,除了以Djuna为代表的韩国科幻本土化创作风格的确立,还同时带动了韩国幻迷活动的快速发展。众多幻迷在一个相对封闭的网络空间里尽情表达自己的喜好,并以这种共同喜好为基础,在当时的“四大论坛”HiTEL、Chollian、Nownuri、Unitel成立了各种线上幻迷组织,比如Chollian的“美丽新世界”、HiTEL的“科幻小说同好会”与“SF电影研究会”、Nownuri的“SF2019”、Unitel的“SF Odyssey”等。

其中,成立于1989年的“美丽新世界”是韩国最早的论坛幻迷组织,“SF电影研究会”则是“2010果川国际科幻电影节”的前身。这些幻迷组织不仅主导着科幻读者的活动,还会上传一些原创科幻小说,其中人气较高的作品则会推进线下纸质出版。同时,为了满足众多幻迷阅读和收藏经典科幻作品的需求,他们发起了“直指工程”①,致力于复原那些已经绝版的科幻经典,“科幻小说自发出版团”则主要负责翻译国外作品。

后来,这种自发的志愿活动扩大到了实体出版领域:幻迷们指责盗版科幻图书的翻译错误,通过网络分享绝版科幻小说的内容,罗列有必要重新出版的科幻作品目录,强烈要求出版社推进出版。在科幻作品出版之后,他们还经常对作品水准、翻译质量等进行评判,给当时的作者和译者造成了不小的心理压力。

韩国幻迷的组织内部,自然也难以避免“粉丝”(fans)群体常见的各种弊端。以科幻知识、阅读量、活动范围等为标准,幻迷们被划分为“至尊”“骨灰”“中级”“入门”等,这种等级制度引发了严重的论争,而且愈演愈烈,甚至波及了科幻翻译和出版界。

科幻漫画与动画

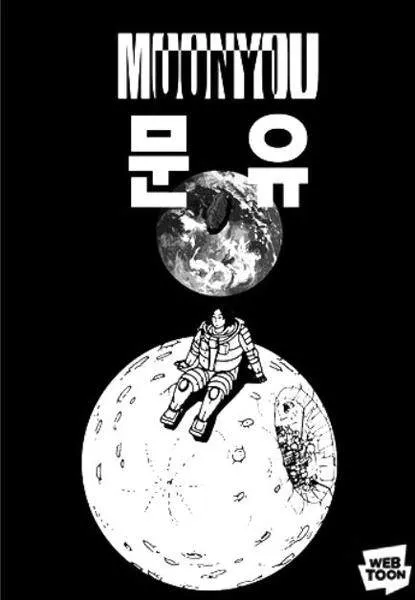

看过电影《独行月球》(2022年)的观众应该都会了解,本片改编自2021年引进中国的韩国同名科幻漫画(原名Moon You)。

说到韩国科幻漫画,由上篇提到的出版于1952年的《亨德尔博士》开始算起,至今已有七十多年的历史。与科幻小说一样,其发展历程同样受到了邻国日本的影响。曾有学者指出,韩国科幻漫画的主人公多数是“动作英雄”和“超级机器人”,正是被早期引进的《铁臂阿童木》(1952年)、《铁人28号》(1958年)、《魔神Z》(1972年)、《高达》(1979年)等日本作品带偏。此外,美国原子弹(1945年)与美苏太空竞争(1955年—1975年)带来的灾难恐慌,也是引导韩国科幻漫画创作方向的时代元素之一。

奇怪的一点是,比起地球末日之类的反乌托邦(Dystopia),当时的韩国科幻漫画似乎更加热衷于将战后韩国经历的“灾难恐慌”看作殖民地解放或者停战的救援武器,并转化为乐观的前景展望。比如,韩国首部科幻系列漫画《正义使者雷非》(Emissary of Justice RAYPHIE,1959年)中,最终走向灭亡的只是外来入侵者,地球人则成功克服了战争危机。其故事走向可谓是彼时“富国强兵”的大众文化心理的投影。

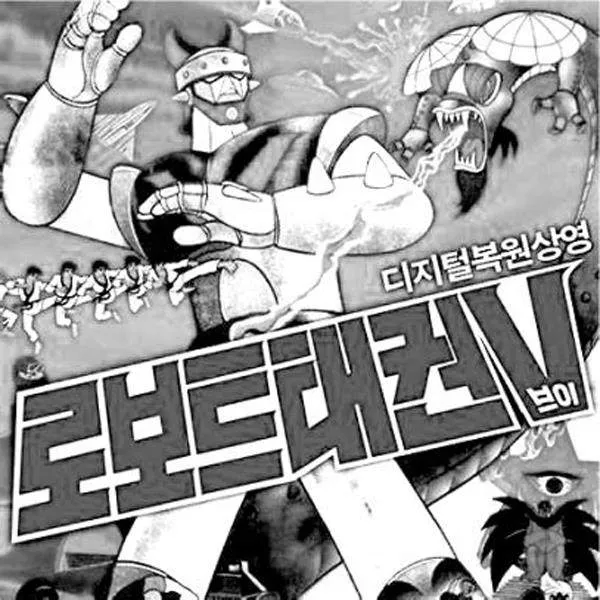

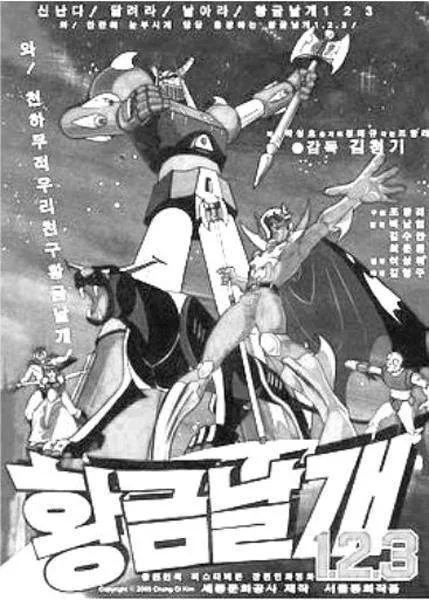

与韩国科幻小说相比,韩国科幻漫画至今依然未能得到学术界的眷顾,研究资料甚少,受关注程度远不及纯情漫画等其他类型。与此相比,科幻动画或许更加“幸运”,恰逢20世纪70年代的“动画片时代”,韩国推出了《机器人跆拳V》(1976年)、《黄金之翼 123》(1978年)等经典之作,至今仍是一些中年人回忆童年的必选。

科幻电影与科幻文学影像化

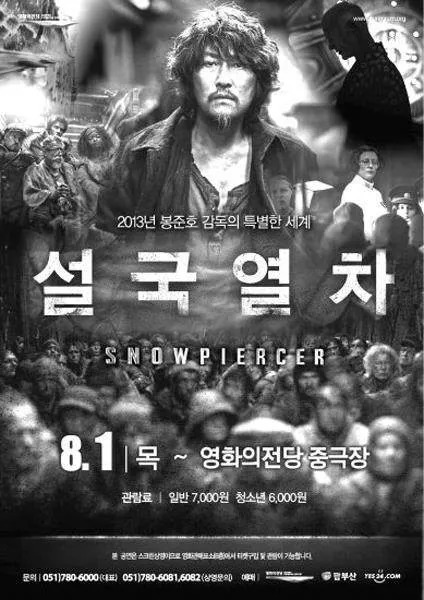

纵观韩国科幻电影,早年已有奉俊昊导演的《雪国列车》(改编自法国同名漫画)享誉世界。近年来,韩国推出的原创科幻电影作品愈发增多,题材也日渐多样化,比如太空(《胜利号》,2021年)、登月(《寂静之海》,2021年)、永生人(《徐福》,2021年)、外星人(《外星+人》,2022年)等。

在如今技术发展与观众基础已经充分具备的业界,科幻快速成长为抢手题材,尤其又有各大流媒体平台的加持,投资人、创作者必然跃跃欲试。2020年,韩国八位电影导演联合拍摄的科幻作品集《SF8》,在网络平台公开导演版本之后,又在MBC电视台播出,实现了流媒体与传统媒体受众的合流。

2022年5月,韩国娱乐界巨头CJ ENM与韩国首家创作者代理公司“盛开创意”(BLOSSOM CREATIVE)合作发起影视化IP发掘项目“未知原创”(Untold Originals),首批确定参与的四位作家中的三位(裴明勋、千先蓝、金草叶)为专职科幻小说家。同时,第六届韩国科幻文学奖(2022年)、第三届文允成科幻文学奖(2023年)均在参赛说明中添加了与著名影视制作公司“探讨影视化改编”的字句。科幻文学影像化,显然已是业界运营常态。

尽管如此,迄今为止的业绩似乎并不尽如人意。以2023年上映的备受期待之作《月球》为例,制作费高达二百八十亿韩元,观影人数却仅为五十一万,未及损益临界点(六百万人)的十分之一。此前的《外星+人》和《徐福》的观影人次也仅有一百五十三万和三十八万,而这些电影由于科幻片的类型特性,制作费均在两百亿韩元以上①。对此,评论认为韩国科幻电影为了视觉效果而牺牲了电影最本质的元素——故事。

金泰勇导演的《梦境》(Wonderland)、金宝拉导演的《光谱》(改编自金草叶同名小说)、元新渊导演的《寻王》(Seeking the King)……待上映片单的持续更新,是韩国电影人依然在科幻领域不断尝试与挑战的最直接表现,我们不妨拭目以待。

中韩科幻交流前景展望

上篇提到,早在2019年,第五届中国(成都)国际科幻大会便特别策划了“韩国科幻文学的现在与未来”专场,邀请尹汝敬、张康明、金周永、金善民四位韩国科幻作家与中国科幻迷们面对面交流,全慧珍的短篇小说《巴蜀三万里》还获得了“100年后的成都”全球科幻作品征集活动“特别奖”。

2023年,第81届世界科幻大会首次在中国成都顺利召开,韩国科幻小说家金宝英、全慧珍、金草叶等出席了现场活动,其中以全慧珍的演讲《中国古典〈三国志〉对日韩科幻的影响》最为火爆,此后演讲全文刊发在《零重力报》。在大会期间进行的第34届银河奖颁奖典礼上,金草叶凭借短篇集《如果我们无法以光速前行》获得“最受欢迎外国作家奖”,尹汝敬获得“中国(成都)国际科幻大会·中国科幻国际交流功勋勋章”。值得一提的是,《科幻世界》策划的“日韩幻想文学专辑”将在近期刊发金宝英、金草叶的中短篇小说。

今年是Djuna出道三十周年,笔者在此借用他在媒体采访中的发言结束本文:“过了三十年,世界已经完全大变样。以前用韩文展现科幻想象力的创作既罕见又生疏,现在‘我们’已经自然而然地融入其中。韩国科幻已经发展出自己的谱系,不再是小众文学,如今创作科幻小说也不是什么‘特别’的挑战。”或许我们可以期待,韩国科幻的其他领域也会迎来这一天。

①此名称的灵感源于“古腾堡工程”,“直指”则取自韩国佛典古籍《佛祖直指心体要节》,简称《直指》。“直指工程”网站至今仍免费开放,可以阅读幻迷们复原的各种科幻作品,详情参见:https://sf.jikji.org/。

①《胜利号》240亿,《寂静之海》300亿,《外星+人》300亿,《贞伊》200亿,货币单位皆为韩元。