离开李爱军,地球会照样转吗

大四那年,我接到一个电话,她说她不行了,癌症晚期。两个月后她去世了。

我4岁时,她跳上了一个陌生男人的摩托,离开了。此后我很难再开口叫她妈妈,转而直呼其名——李爱军。

她和爸爸离婚后,我被判给爸爸。在一次“大人说话,小孩不要插嘴”的剧烈争执后,我独自躺到床上,全身灌了铅一样,动弹不得。多年后,我已经成年。这样的感受又一次来临,我才知道这是极度绝望带来的躯体反应。

小时候,最讨厌听到《世上只有妈妈好》。它只回来唠叨两句话——世上只有妈妈好,没妈的孩子像个草。而我,就是大家眼中的那棵草。

最初离异,爸爸想复婚。印象中他带着我求了她三次。

第一次在姥姥家,那天他们发生什么我忘了。只记得在争执时,不小心把我推到了柜子上,我鼻子撞出了血。另一次在她的单位,她给我剥了一整袋的栗子,然后告诉我:“回去吧,复婚是不可能的。”最后一次,爸爸让我在她夺门而出时,跪下求她不要走。我跪了,她还是走了。

小学四年级,父亲再婚,我随他进入一个新的家庭。上学时有一部很火的电视剧,《中国式离婚》。其中有一段,陈道明被婚姻折磨到崩溃,但只对喋喋不休的妻子说了一句话:“我现在头痛欲裂。”说来好笑,我一个初中生,却被中年男人的一句话击中了。这就是我的感受——“头痛欲裂”。真的崩溃时,人不会有长篇大论。那些认为生活总有选择的人,可能根本就不了解什么是生活以及什么是选择。

再见到她时,她已经瘦得皮包骨。我尽最大的努力维持情绪。忘了她是不是有跟我道歉,好像有。大概是对不起我之类的。

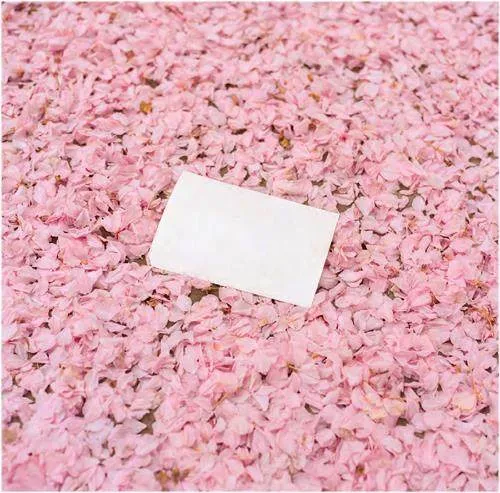

去世之前,她一直在缝十字绣。最后送我了一个,绣着小女孩的图案。

追悼会那天,想到她就哭。之后的几天,都做着同一个梦,梦见我在监狱里,同牢房的男人每天都缝十字绣,并一直在咳血。血沾到十字绣上,特别醒目。后来想了好久才发现梦里的那个男人应该是生母的变形。

我一度以为很多事情只要不想,总会成为过去,淡化。其实恰恰相反,试图忘记的行为本身就构成一种对记忆的强化。在被母亲的记忆折磨多年后,我想拍一个关于她的作品,但一直没有行动。

直到前几年,得了一场大病。基本康复后,我对自己生活的规划彻底改变了。不想这样浑浑噩噩干到退休,太不值得。恰好一位朋友鼓励我,说干点以前想做但没做的。于是,我重新拾起了母亲这个主题,决定拍点什么。

生母已经去世,但她留下大量的照片,以及一些衣物首饰。我只能从这些东西入手。以前我觉得她照片多是因为我爸喜欢拍照。但通过做这个作品,搜集到她离婚后大量的照片,才发现是她喜欢被拍,而我爸只是一个生命中为她拍照的过客。

原本以为在做作品之前对母亲的感受已经定型了,但在过程中才发现不是。譬如,之前姥姥给过我一件向日葵图案的毛衣,是她留下来的。我拿回家后,就放到了柜子里,再也没拿出来过。直到扫描那些照片才发现最后的日子里,那件毛衣是她最常穿的一件衣服。那一刻我很难过,把毛衣拿出来大哭一场。在她的丧礼后,我几乎没有这样浓烈的情绪出现过。我一直以为是因为相处太少,所以没有感情。但抱着毛衣哭的时候,我突然觉得,人和人的感情其实没有终点。只要我还没有死,与任何事物的感情会一直动态发展下去。当那件毛衣的纹理贴近我脸部皮肤的触觉,罕见地让我觉得离她很近。

30岁后,总觉得多巴胺分泌少了,没有小时候快乐。但回顾这些往事才发现,我小时候也不快乐。

以前总为这些经历和记忆感到痛苦,总问“为什么是我?”但当我做完这个作品,痛苦反而就此消解了大半。甚至偶尔会感谢曾经的苦难,是它们塑造了现在情感细腻丰富的我。

如果去世只是去了另外一个世界,希望她在那边有钱而且快乐。

心理学视角

叙事是人的一项基本需求。每个人都在通过叙事来展现自己的人生体验,阐述自己对世界、对他人的认知。人们通过叙说自己的人生故事为自己的生命经验赋予意义。然而,我们如何讲述自己的故事,我们为这个故事赋予怎样的意义,则受限于我们接收信息的脉络。

彭佳早年对于母亲的叙说依靠父亲、奶奶、姥姥及周围人的讲述。母亲在她4岁后的缺席,在小彭佳心中留下一片空地。她从四处收集信息来填补这块空缺,尽管那些讲述是灰暗的,夹带着私人的怨恨与愤怒,蕴含着时代对于女性的道德评判,尽管这些信息并不能抚慰她的失母之痛,但她仍旧小心翼翼地收藏着。在潜移默化之中,讲述者的认知成为她的认知,讲述者的情绪影响着她的情绪。然而由于缺少亲历感,她无法将这些碎片化的信息整合进自己的人生经验。母亲在她的心中依然是被用来类比的雕塑;是抽象不愿去理解的词汇;是不幸生活的归因;是家庭破碎的罪魁祸首。那一个个瞬间是如此清晰,蕴含着无法用言语描述的巨大悲痛与屈辱。她寄希望于母亲不存在了,那些撕扯与伤痛也能随之而去。

不承想,现实中的母亲离去之后,内心的母亲依旧渴望连接。彭佳在母亲的相册中看到了连接的可能。内心强烈的渴望驱使她“每天不停地扫描一个根本不熟悉的人的照片”,通过扫描这个动作,原来遥不可及的母亲一次次来到她的面前,借助照片,她与母亲展开面对面的直接沟通。

在母亲的相册中,彭佳既是倾听者也是叙述者,她不仅以一个女儿的身份找寻母亲,也在以一个女人的身份理解另一个女人。母亲是谁、母亲与他人的关系、母亲与自己的关系开始呈现出不同的脉络。在属于彭佳自己的讲述中,母亲成为故事的主角,故事中有一家三口曾经和睦温馨的时光;有在母亲的怀抱中的自己,那个小女孩是安定快乐、嬉笑调皮、充满童趣的;故事中母亲美丽时髦爱打扮,始终面带动人的微笑。这些场景也是她弥补自己过往缺失的一种代偿。

通过整理编辑相册,彭佳从过去由他人提供素材拼凑而出的旧故事中走出,以自己的方式重新讲述一个新的故事。过去的故事来自重要他人,大都与脆弱、失能、无力相关,如此单薄僵化的叙事没有空间容纳生命的复杂与矛盾,无法叙说那些行为背后的独特意义以及行为发生的脉络。而彭佳自己的叙说则充满了创造力与生命力。在不同时空的现实交错之间,母亲不再是一个被污名化的词汇,而是一个追求自己的渴望,为他人牺牲,多次遭受生活重创的女人,她看到了母亲的选择与挣扎,看到母亲经历的挑战与艰辛以及导致如此的外因。那是一种同性共命运的看见与理解。在她的叙述中母亲动荡的人生变得丰富,母亲的形象开始具体。

通过zine、孤独图书馆、人物等不同媒介,属于彭佳自己的新故事开始流传,每一次流传都会邀请来不同的观众,观众与新故事的互动会产生不同的反馈,这些反馈又为这个新故事赋予了新的意义。虽然我不知也很好奇,这些反馈为彭佳带来怎样的变化,但我稍能确定的是,这个新故事寓居于更广阔、更开放的社会脉络之中,打开了更多可能性。作为叙说者,这些反馈会为彭佳带来更多的自主感,不论她是思考还是辨析,她都是在修正与延展这个由她自己讲述的新故事。新故事逐渐替代旧故事,彭佳拿回了自己的生命叙事权,成为自己生命故事的作者,重新厘清自己与内在母亲的关联,重新演绎新的自我、新的关系、新的生命历程。