从个体出发的深濑昌久

对于中国摄影人来说,深濑昌久是一个既陌生又熟悉的人物。放在整个摄影史的大背景上看,也是一个难以定位的复杂个性的存在。也许从不同的角度阅读深濑昌久,会带给我们新的启示——一个摄影人的存在究竟会意味着什么?

先从20世纪80年代的一本画册说起,这本题为《妻子和模特》的摄影书,呈现了世界摄影名家将自己的妻子作为模特的美丽“传说”,一道美丽的风景!

画册前言介绍说:许多摄影名家都拍摄自己的妻子,每一个人都花费了那么多的时间创作大量的图像,成为他们生活作品的一个主要部分。他们在整个时间长河中延续了一个世纪。这些拍摄计划从一开始就产生了连续的影响力而成为一部编年史。作品展现了不同的景观,超越了时间,超越了婚姻以及妻子的图像。看似简单的概念,却有着丰富的内涵。

书中介绍了九位摄影家:最早的是巴隆·阿道夫·德·梅耶,他的妻子奥尔加,是当时上流社会地位最高的女性之一。巴隆在20世纪初的拍摄,正是财富和时尚世界中理想完美的典范。在画意摄影组织的交往中,巴隆结识了阿尔弗雷德·斯蒂格里兹,后者拍摄他的第二位妻子乔治·奥吉夫的照片,从1917年一直延续了将近20年,成为现代摄影的经典之作。后来,摄影家爱德华·韦斯顿遇见了查理斯·威尔森,后者很快就成为他的情人、妻子,以及11年中主要的模特。还有哈里·卡拉汉,1945年开始拍摄妻子埃莉诺,还包括他们年轻的女儿芭巴拉。1961年,卡拉汉的学生埃米特·戈温开始对他妻子艾迪丝的拍摄,结合对自己家庭进行了爱和诗意的观察,一直持续到生命的终点。1959年,里·弗里德兰德第一次拍摄了他的妻子玛丽亚·弗里德兰德。这些看似偶然却极具洞察力的肖像,呈现出他依赖于玛丽亚在生活中带来的稳定感。还有就是尼古拉斯·尼克松,从1970年开始拍摄蓓比·布朗的肖像,第二年他们就结了婚。直到今天他还一直在拍摄她以及她的姐妹。最后是两位日本摄影家登场了——新闻记者和摄影家古屋诚一于1978年在奥地利的格拉兹认识了克丽丝汀·高丝勒。在后来的七年中他们几乎形影不离,共同创作了数百幅照片,最后的画面结束于克里丝汀在1985年的去世。而深濑昌久的作品同样受到卡拉汉和弗里德兰德的影响。他和妻子洋子的婚姻(1963—1976)成为他的中心主题。这对具有非凡创造力的艺术家夫妻(洋子是一个舞蹈家)完全沉湎于60年代东京艺术生活的无序和放荡之中。纵酒,疯狂社交,以及在艺术上的极端实验,形成了一种极不稳定的生活状态,同时也留下了精彩的照片。结局则是,洋子在1976年离开了深濑昌久。

画册中还介绍说:其实这样的例子还有很多,比如保尔·斯特兰德拍摄丽贝卡的具有张力的肖像;亚历山大·罗德琴科和瓦法拉具有游戏性质的实验,包括曼·雷和朱丽特;欧文·佩恩以其妻子丽萨·方萨格里福斯拍摄的高雅的时装作品;荒木经惟早期关于阳子生活与死亡带有甜蜜而令人尊重的图像;本纳徳·普劳索以日记的方式所记录的弗朗西斯和他们两个美丽可爱的孩子……从这些描绘中我们看到了三件事情:他们描绘了模特,他们宣布了艺术家所关心的重点,他们探索了两者之间的相互关系。

深濑昌久有点特别——

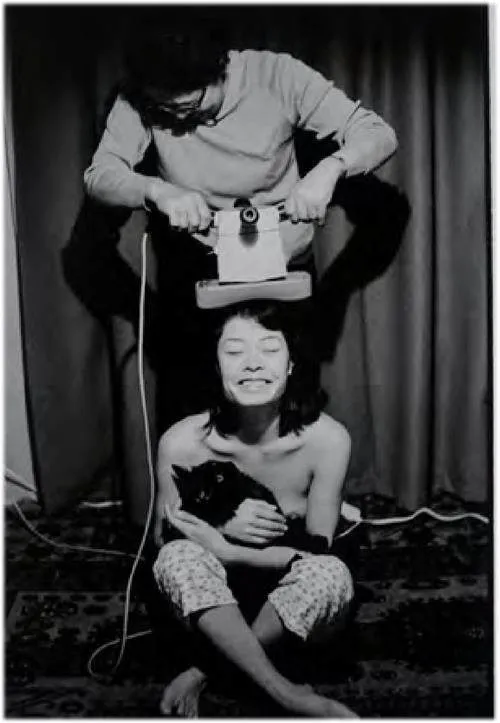

1963年,29岁的深濑昌久邂逅了模特鳄部洋子,他又一次陷入了爱情(之前曾和一位女子同居多年)。洋子成了深濑昌久的灵感缪斯,也是他的生命之光、欲念之火。一场甜美而哀婉的爱情故事缓缓拉开序幕——交往一年后,两人结婚,并养了一只猫。

1971年,深濑昌久出版了写真集《游戏》,它像极了年轻时的爱情。《游戏》是以洋子为核心创作的写真集,在深濑昌久的镜头下,洋子恣意展现着自己的喜怒哀乐,她的一切都被放大并暴露在观者的眼中。然而洋子发现,深濑昌久就是个无可救药的自我主义者。两人虽然生活在同一屋檐下,但深濑昌久只是通过镜头凝视她。洋子认为他所拍摄的她,其实是他自己。真相也是如此——所谓私摄影,深濑昌久的创作动机是爱、是挫折,他通过拍摄自己所爱的人,一直延续到拍摄周遭的事物,延续着他以自己个人为中心的轨迹。

然而在摄影中成长的深濑昌久,摄影成了他唯一的表达方式,却意想不到地伤害了他深爱的人。尽管两人的婚姻岌岌可危,但在1973年夏天,深濑昌久下定决心,不再为琐事喋喋不休,哪怕不开心,也要用一年的时间来拍摄洋子。这些照片在1978年结集出版,深濑昌久为这本写真集命名为《洋子》,这时他与洋子已离婚两年。

再多的荣誉也无法挽回逝去的爱情,与洋子离婚半年后,深濑昌久很快就与另一名女子再婚,试图填补心灵的空虚。但是,洋子也许是无法取代的,再婚后的深濑昌久没有拍摄现任妻子,而是选择拍摄流浪,拍摄乌鸦。妻子和模特给深濑昌久带来的是精神上的愉悦和打击,对于他的艺术生涯,是喜是悲,难以定论。那么接下来镜头中的乌鸦,更是令人莫衷一是!

为了缓解内心的伤痛,深濑昌久逃离了东京这个伤心之地,打算回北海道。他登上前往青森的快车。当他独自伫立在青森茫茫的雪原,眼前出现的是一排排乌鸦站立在屋檐和电线杆上,宛如漆黑的幽灵。如同神灵昭示,深濑昌久迅速掏出相机,将镜头对准了这些乌鸦。此后的十年里,深濑昌久游移于黄昏与黎明间,在空旷的原野,追逐自身的影子,借助乌鸦谱写着绝望之诗。1986年,深濑昌久出版了写真集《鸦》,这本写真集令他名声大噪。

有评论是这样描述的:黑暗,模糊,虚影,乌鸦在黄昏里栖息,又在黎明前消散。深濑昌久拍下了一群又一群的乌鸦,在这些漫天狂舞的乌鸦里,他也成了其中一只。深濑昌久的作品宛如一潭深不见底的泥淖,长久凝视就会深陷其中,想要抽身却又为时过晚,这些带着黏液的影像有着不可思议的魅力,让人无法移开视线。它们逐渐侵入观者的记忆,仿佛早已存在于那里。这些影像蓄满了情感,一边呼喊着,一边撼动我们的身体。

2010年,英国老牌摄影杂志BritishJournalofPhotography将《鸦》评为25年来最优秀的摄影书,赞誉它是一部充满隐晦与苦涩的杰作。而这位摄影史上拍摄乌鸦的第一人,却在两年后离世。有意思的是,当他于2012年6月9日因脑出血去世时,守护在他身边的却是洋子。而脑出血后的二十年来,洋子也不曾间断陪伴他度过了人生最后一程。

洋子走后,唤来了乌鸦。乌鸦离去,洋子又回来了。

这也许就暗合了濑户正人对于深濑昌久的评述——选自《洋子》关于深濑昌久的论述出版极少,这让他本人的故事在很长一段时间里都无迹可寻。《鸦》的盛名为他覆上一层厚厚的黑白色,与洋子的“感伤故事”也成了凡提及深濑昌久就必定出现的事例。可是有关深濑昌久的故事就一定是孤独、阴郁的吗?事实上,我们通过他镜头下的“自己”,不难得出“活力满满的洋子、猫以及有不吉之兆的乌鸦都是他本人”的结论。更重要的是,通过洋子和乌鸦,深濑昌久的形象也许就变成立体的、鲜活的、彩色的,甚至是可爱的。

这让我想到东京都摄影博物馆曾经举办过一个名为“60年代日本摄影的创新”的展览,以此探索20世纪60年代日本摄影关键时期的重要性。展览的时间是在1991年。展览介绍说,二战前创建的摄影因为独特的社会状态向战后摄影转向,尤其是在60年代,许多摄影家创建了自身独特的世界,基于他们个性化的目光。而展览正是围绕这样的一种转折展开的,将日本摄影的转向分为三个部分:超现实,回归主题,以及朝向纯粹的摄影。尽管这个展览在介绍了许多当时被认为重量级的日本摄影家之后,只是一笔带过了两位摄影家:柳沢信以及深濑昌久。展览对其评价是:他们的实践也试图回归人类生活的本原状态,从个体出发走向了更大的可能。

这一评价非常准确,似乎已经预示着后来的深濑昌久凭借他和洋子与乌鸦的“结缘”,构成了“试图回归人类生活的本原状态,从个体出发走向了更大的可能”。也许正如评论所言:深濑先生的作品与他的人生经历、周遭事件密切相关。由于他是一位极易受环境、人物影响的摄影师,我们在研究他的艺术表现时,还常常揣测他的创作心理。于是,精神分析法便悄然登场。而且,这样的个体化的创作路径,在后来影响了很多著名的摄影家。比如森山大道,他在拍摄新宿时曾这样说:“我并非是由我自己的判断力喜欢上这一区域的,我是被一种情感所缠绕其中。新宿有一种神秘的催眠的特性,让我成为一个无法逃脱的人质。有一段时间我每天晚上都沉迷于酒精中,有一段时间则兴奋地拿着照相机在街道的每一个角落和缝隙拍摄。有一段时间我和朋友们一起创建了一个叫做CAMP的画廊,有一段时间则和寺山修司、东松照明、中平卓马以及深濑昌久在一起。我确信痛苦的记忆肯定多于愉悦,但是不管怎么样,无数关于新宿的记忆经过无数次叠加之后,让我想到的就是一个鲜艳无比的、充满热情的时代,成就了我作为摄影师的人生。”而在一次《光圈》对埃里克·索斯的访谈中,索斯列出了他“最喜欢”的清单。其中深濑昌久的《乌鸦》(1991)名列其中。他说:当被问起最喜欢的摄影书时,我总是回答深濑昌久的《乌鸦》。在他离婚后的作品中,像罗伊·奥比森的歌一样,抒情地描述了一颗破碎的心的感觉。

我还在想:如果那个梅雨之夜,深濑昌久没有喝得酩酊大醉,没有在下楼时一脚踩空摔下陡峭的楼梯陷入昏迷,他的“回归人类生活的本原状态,从个体出发走向了更大的可能”还会多远?