低碳城市建设能成为企业数字化转型的新动能吗?

赵振智 程振 吕德胜

摘 要:数字化转型是企业进行数字技术创新、响应低碳城市试点政策及实现绿色低碳发展的重要路径。本文以低碳城市试点的开展作为“准自然实验”,采用2008—2021年沪深A股上市企业为研究样本,运用多期双重差分模型评估了该政策对企业数字化转型的影响。结果表明:低碳城市试点能够促进试点地区企业数字化转型。机制分析表明,低碳城市试点通过创新能力要素集成、决策制约与治理改善、机会识别驱动等路径促进企业数字化转型。低碳城市试点促进企业数字化转型的结果具有条件异质性,企业ESG软监管绩效评级、公众环境关注度和政府环境关注度对低碳城市试点政策的实施成效存在不同的调节作用。此外,低碳城市试点对企业数字化转型的促进效果对位于高城市数字化环境水平、处于业绩逆差、 CEO具有信息技术背景的企业中更为明显。低碳城市试点产生了促进企业间数字化转型的追赶效应,通过促进企业数字化转型可以推动企业朝着“专精特新”化方式发展。

关键词:低碳城市试点;企业数字化转型;创新能力要素;机会识别;环境关注度

中图分类号:F2792 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2024)03-0080-12

收稿日期:2023-10-12

作者简介:赵振智(1964—),男,山东寿光人,教授,博士生导师,研究方向:能源经济与管理;程振(1993—),本文通讯作者,男,安徽利辛人,博士研究生,研究方向:能源经济与管理;吕德胜(1993-),男,山东烟台人,博士研究生,研究方向:世界经济。

基金项目:国家社会科学基金一般项目“黄河流域制造业双重价值链高质量嵌入研究”,项目编号:20BJY090。

一、引 言

中国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解,传统要素驱动的“粗放型”发展模式导致能源的过度消耗和碳排放的大量增加[1]。碳达峰、碳中和“双碳”目标的提出为中国制定更具目标刚性和原创性的绿色低碳变革政策明确了方向。2010年以来依次开展的三个批次低碳城市试点是中国实现减污降碳与经济绿色高质量发展“双统筹”“双促进”的重要环节[2]。低碳城市试点通过制定支持低碳发展的配套措施、建立控制碳排放考核机制、建立碳排放数据管理体系、建立以低碳为特征的产业体系、优化能源结构降低能耗、重点节能减排技术推广等系列方式,加快了绿色低碳与循环发展经济体系的建立,其是一项宏观战略任务,也对企业发展形成了微观硬约束。企业作为低碳城市建设的微观参与主体,应以该试点作为实现自身经济效益、环境效益与社会效益提升的重要契机,推动自身发展模式从传统要素驱动向数据要素驱动演进。数据作为新型生产要素,与传统生产要素融合能够加快企业迈入高效化与生态化发展模式[3]。而企业数字化转型是依靠新型数字手段提高数据的流动性,达到优化企业内外部资源配置[4]、运营方式、业务流程与管理模式的目的[5-6],数字化转型通过信息聚合和价值重塑为企业实现绿色和包容性增长提供内生驱动力[7],有利于企业更好地响应政府提出的“双碳”目标和“数字经济”战略。因此,研究低碳城市试点能否重塑企业发展理念、推动企业数字化转型以及将数字理念纳入企业顶层制度设计,对增强企业履行环境社会责任能力、企业实现长期可持续发展与对接中国“双碳”目标具有重要的理论与现实意义。

当前,学者们对低碳城市试点开展了广泛研究。微观层面上,有学者研究了低碳城市试点对企业碳减排绩效[8]、企业劳动雇佣[5]、企业绿色技术创新[9]等的影响。宏观层面上,学者分别研究了低碳城市试点对城市碳排放[10]、城市空气污染[11]、试点城市和邻近城市技术创新[12]等的影响。部分学者分别从基于试点城市评估结果提出推进低碳城市建设的建议[2]、低碳城市与智慧城市建设的协同碳减排[1]等方面展开了研究。从企业数字化转型的影响因素来看,学者们探讨了领导风格[13]、区域碳排放强度[14]等对企业数字化转型的影响。数字化转型会对企业产生何种影响也备受学者关注,如数字化转型对股票流动性[4]、培育“专精特新”的深耕式发展模式[15]等的影响。少数学者从客户数字化转型溢出效应视角,证实了客户数字化转型通过倒逼效应与资源效应影响供应商创新决策[16]。综上,在低碳城市试点产生系列影响的研究中,少有文献研究低碳城市试点对企业数字化转型的影响,而关于数字化转型的研究多聚焦于其产生的经济后果方面,基于环境政策视角考察企业数字化转型影响因素的研究较为缺乏,故将低碳城市试点与企业数字化转型纳入同一框架进行研究,基于低碳城市试点这一环境政策视角探寻企业数字化的促进因素,细致分析低碳城市影响企业数字化转型的作用机制与边界,不仅为企业实现绿色高质量发展赋能,也能够为低碳城市试点的深入开展以及更好地服务于国家低碳发展战略目标提供理论与实践方面的借鉴。

本文可能的边际贡献有:(1)从企业数字化转型视角延伸了低碳城市试点微观经济效应方面的研究,也基于环境政策视角拓展了有关企业数字化转型影响因素研究的相关文献,为理解企业数字化转型提供了新的研究场景与思路。(2)从决策制约与治理改善、机会识别驱动、创新能力要素集成等多个维度,较为全面地剖析低碳城市试点作用于企业数字化转型的重要路径,为企业数字化转型发掘内源动力,对于如何兼顾发展绿色低碳经济与推动数据赋能企业深度绿色低碳转型等经济问题具有重要的政策启示,为低碳城市试点的推进与解决数字化转型过程中的难点提供参考借鉴。(3)以城市数字化环境、公众和政府环境关注度、企业ESG绩效评级、业绩绩效反馈与企业CEO信息技术背景等作为情境因素,分析低碳城市对企业数字化转型影响的异质性表现,深化了低碳城市试点与企业数字化转型关系的情境研究。(4)证实了低碳城市试点引致企业间数字化转型的竞争效应,而非同群效应;低碳城市试点推动企业数字化转型有助于企业迈向“专精特新”发展模式。

二、理论分析与研究假设

企业数字化转型是企业统筹增长效率、资源节约与环境保护的重要结合点,而数字前沿技术与产品的应用与数字化战略变革的开展也是企业从被动环境保护响应到主动绿色转型的体现[17]。数字化转型的“技术增值”会带来企业生产边际成本的降低与产品加成率的增长[18]。数字化转型助推企业深度低碳转型与可持续发展目标的实现,符合内生增长理论观点。低碳城市试点作为综合性环境政策,其环境目标约束要求对企业产生规制成本下的倒逼效应与经济激励下的诱发效应[9]。低碳城市试点赋予地方政府采取适合本地的环境政策工具的自主权,而成为试点城市的荣誉感与责任感激励地方政府探索从循环经济发展、能源效率结构改善、倡导绿色低碳消费和生活方式、推进普惠型制度等方面采取措施,为实现节能减排与低碳发展目标提供解决方案[2,19]。数字化转型属于复杂系统工程,需要企业整合多样化的资源为转型提供动力,企业可以从低碳城市试点这一央地互动的环境政策中得到中央与地方的双重政策优惠,入选试点的地方政府具有“光环效应”,通过引导资金流向绿色、清洁与环境友好型项目,积极制定绿色低碳发展配套政策并配置资金,如财政补助、税收优惠、人才奖励、信贷优惠、绿色创新低碳发展专项资金等[5],为企业数字技术的研发与应用提供支持[20]。低碳城市试点的示范效应催生府际竞争模式由“竞相到底”向“竞相向上”的绿色低碳发展方向转变,地方政府增强监管动力与积极打造低碳生态系统,改善绿色投资市场环境,加强产业数字化培育、加大支持智能制造及地区数字经济新基建投资力度,推进政产学研联动的创新模式等,进一步活跃和发展数字技术和产品交易市场,为企业开展数字化转型提供良好的软硬件条件,便于企业从外部或市场上获取技术和资金,同时也为企业增加数字化转型后备资金与增厚数字化人力资本提升信心。另外,试点城市以舆论宣传方式引导公众环境参与,形成公众偏好具有环境友好型特征的数字消费这一绿色生活消费模式[3],向企业传递“绿色”市场需求信号,调动企业开展数字化转型的积极性。企业合作伙伴的数字化转型具有正向溢出效应[16],利于企业从外部汲取与共享知识和技术[7],尤其是在低碳城市试点的政策导向下,企业积极与上下游企业、联盟伙伴或竞争对手进行开放合作与共享数字知识产权,加强数字化转型的协同创新伙伴关系构建,企业通过推动自身全方位要素同数字技术深度融合,有利于摆脱对传统高能耗模式与高碳技术路径的依赖,助推企业波特效应的实现。综上,本文提出以下假设:

H1:低碳城市试点能够促进试点地区企业数字化转型。

具有渐进式、长期性特征的数字化转型需要依托研发资金和人才等创新要素提供保障[15],数字技术的创新导向牵引着人才、资金与技术资源的流动,创新要素集成能够为数字化技术的引进与开发、商业模式的数字化转变等企业数字化转型提供必要的软硬件基础条件,为深层次数字化嵌入持久动力[5]。低碳城市试点提高了劳动力供给、知识产权保护、金融支持、人才激励、环保补贴和税费减免等多方面要素保障能力,为培育与完善创新载体构筑了有利的外部创新环境,激励企业加大研发资金与人才等要素的投入来开展自主创新[9]。高知识储备的科技人才具有快速学习、吸收、掌握与深度应用先进数字技术的能力[17],利于桥接企业间的技术溢出并实现知识共享,增强创新主体之间的协作水平与共享变革经验。低碳城市试点下企业创新动力、效率、成本均能达到最优预期,实现产品生产的差异化与效率提升,能够对冲环境风险和数字化转型成本。因此,低碳城市推动的高水平创新高度契合了数字化转型要求的企业开展个性化需求导向的创新,也是提升自身竞争优势、降低环境负外部性与推动数字化转型的优选路径。基于此,本文提出以下假设:

H2:低碳城市试点通过“创新能力要素集成”促进企业数字化转型。

低碳城市试点下的严格碳减排目标与技术标准要求会增加企业减碳压力与环境风险,倒逼企业优化投资决策机制,发挥压缩管理层非理性决策行为与自利主义投机空间的类外部监督的“治理效应”。企业趋向构建绿色竞争优势来应对低碳转型,专注绿色转型的投资行为,消解“短平快”的金融化投资动机,减少其对数字化转型投资的挤占并提升数字化转型的相对低位。另外,企业增加对投资机会的快速感知和柔性把控,将企业各类人财物与信息资源转化为差异化能力[21],矫正投资决策偏离与提升投资效率,持续稳定的为数字化转型投入充裕的资源。企业的环境权变动机推动其要求管理者克服惯性和僵化思维,修正管理者短视主义[22],关注更具长期战略导向与有利于推动企业可持续成长的数字化转型,对数字化转型进行敏锐战略洞察和前瞻布局,进而实现能源和资源高效利用,满足低碳城市试点降低碳排放的刚性约束。清洁低碳转型要求驱动企业拓宽公司治理边界来治理绿色社会责任缺失问题,形成实时、动态与全面的内外部监督程序,调动多方参与企业绿色共治的意愿及能力,将利益相关者的“绿色”“低碳”理念融入公司治理之中,畅通利益相关者表达要求企业开展数字化转型的绿色发展诉求并参与数字化转型过程的监督通道。拓宽治理边界也会降低监管和治理成本挤占企业资源引致错失数字化转型的可能,从而提升公司治理水平与数字化转型之间的适宜性和匹配度。基于此,本文提出以下假设:

H3:低碳城市试点通过“决策制约与治理改善”促进企业数字化转型。

低碳城市试点的环境制度压力对同伴企业间的绿色竞争产生驱动效应。根据制度理论观点,企业以低碳城市试点作为制度前因,从环境风险管理战略高度出发,通过绿色转型对冲环境风险与规制成本,作出提升企业环境信息披露水平与绿色化转型投资的低碳环境管理决策[23]。低碳环境管理决策是遵循关切诸多利益相关者环境诉求的企业环境伦理的体现,能够提升企业绿色管理创新水平与机遇感知能力[24],也是企业开展数字化转型响应低碳城市试点低碳发展要求的资源枢纽,企业因该决策获得了开展数字化转型的新型战略性资源。一方面,低碳环境管理决策指向有利于企业快速匹配适宜的数字化转型方案,提升企业数字化转型的活跃程度和决策者数字化注意力;另一方面,企业依据低碳环境管理决策积极扩大绿色环保投资规模和提升披露环境信息水平,展现出企业绿色环境治理“先进者”形象,实现与政府和社会公众等利益相关者的良性互动[5],生产并提供与公众和市场绿色需求高度契合的高附加值绿色低碳环保产品,利于长期企业市场势力形成[11]。同时,企业也会在环保方面更具合法性优势并获取良好的环境信用与环保声誉,外部利益相关者与绿色投资者对企业进行环境治理的信心提升,从而获取诸如资本市场投资、债权人削减限制性条款、政府节能环保补贴以及合作者分享的战略资源等,产生使企业更容易吸引各类其他要素集聚的“蝴蝶效应”,进而为企业数字化转型提供可持续性的外部资源供给。低碳城市试点推动企业通过增加环保投资与积极披露环境信息来遵循环保型社会规范、获取“合法性”认同与构建环保声誉,进而形成由“外部性约束”向企业数字化转型的“新竞争优势”转变,加速企业数字化转型这一高阶能力的形成。基于此,本文提出以下假设:

H4:低碳城市试点通过“机会识别驱动”促进企业数字化转型。

三、研究设计

(一)样本选取与数据来源

本文选取2008—2021年沪深A股上市企业为研究对象,数据主要来源于CNRDS、Wind数据库、国泰安数据库及企业披露的年报,城市层面的数据来自《中国城市统计年鉴》。对如下数据进行剔除:金融保险业企业、被标注为ST、*ST、资产负债率大于100%以及数据严重缺失的企业样本。

(二)模型构建

为考察低碳城市试点对企业数字化转型的影响,本文以低碳城市试点作为政策冲击,采用多期双重差分法进行实证检验,具体回归模型如下:

Edtsit=α0+α1Lcpit+γControlsit+λt+μi+εit(1)

其中,Edtsit为企业数字化转型的自然对数。Lcpit(Treati×Postit)为核心解释变量,其由Treati与Postit交乘构成,Treati取值为1(0),表示企业位于(不位于)低碳城市试点地区,Postit取值为1(0),表示低碳城市试点地区开展试点的当年及以后的年份(其他)资料来源:http://wwwgovcn/xinwen/2017-01/24/content_5162933htm;http://wwwgovcn/2014lh/2014-02/14/content_2617918htm;http://wwwgovcn/jrzg/2010-08/18/content_1683261htm。。Controlsit表示控制变量,λt/μi为时间/企业固定效应,εit为随机干扰项,标准误在城市层面进行聚类[9]。

(三)变量选取

1被解释变量

企业数字化转型(Edts)。采用吴非等(2021)[4]的做法,以上市公司年报中涉及企业数字化转型的词频数量衡量企业数字化转型的程度吴非等(2021)构建的企业数字化转型程度指标是从人工智能技术、区块链技术、云计算技术、大数据技术和数字技术运用等五个维度的数字化相关词汇对上市企业年度报告进行词频统计。。(1)从底层技术与数字技术应用两个层面确定企业数字化转型的关键词。(2)借助Python对公司年报进行归类整理,通过Java PDFbox库提取公司年报所有词频。(3)匹配与企业数字化转型相关的关键词频并对其进行分类加总统计,形成加总词频数并对其加1取对数获得Edts,Edts为正向指标。

2低碳城市试点

低碳城市试点政策的指示变量(Lcp),企业i所在城市在t年是否实施了低碳城市试点政策,若实施了该试点政策,则Lcp取值为1,否则Lcp取值为0[5]。

3控制变量

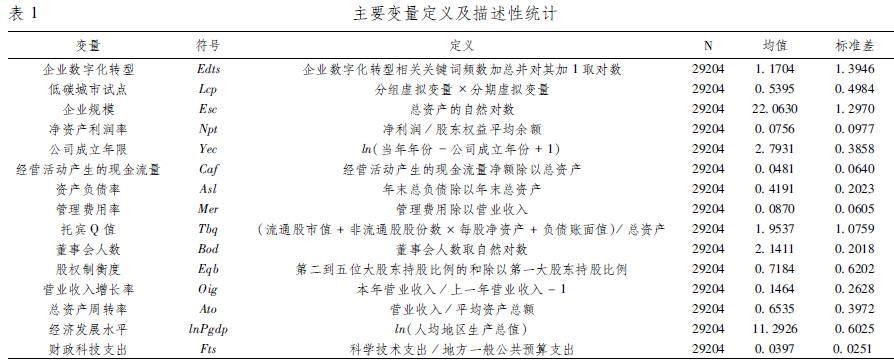

参考以往文献的做法,选取如下变量作为本文的控制变量,企业规模(Esc)、净资产利润率(Npt)、公司成立年限(Yec)、经营活动产生的现金流量(Caf)、资产负债率(Asl)、管理费用率(Mer)、托宾Q值(Tbq)、董事会人数(Bod)、股权制衡度(Eqb)、营业收入增长率(Oig)、总资产周转率(Ato)、经济发展水平(lnPgdp)、财政科技支出(Fts)。主要变量的定义及描述性统计见表1。

四、基准回归与稳健性检验

(一)基准回归

如表2所示,列(1)与列(2)分别为纳入控制变量与未纳入控制变量下,低碳城市试点影响企业数字化转型的回归结果,Lcp的系数均显著为正,列(2)中Lcp的系数为00772,表明相比于不在低碳试点城市的企业,位于低碳试点城市的企业数字化转型水平平均上升约772%,即低碳城市试点能够促进试点地区企业数字化转型。故假设H1得以证实。

(二)平行趋势检验与安慰剂检验

1平行趋势检验

双重差分运用的基本前提是控制组与处理组在受到政策冲击前满足平行趋势假设,即处理组与控制组同趋势变动。本文采用事件研究法并设定式(2)对同趋势假设进行验证。

Edtsit=σ+∑11k=-9,k≠0βk[(t=k)×Treati]+γControlsit+λt+μi+εit(2)

式(2)中,t=0表示低碳城市试点实施相对时间为当期并以当期为基准时间,-9t11,其他变量同模型(1),表3中为平行趋势检验结果。本文重点关注(t=k)×Treati的系数βk。β-9—β-1的系数并不显著异于0,说明本文满足平行趋势假定,β1—β11的系数大部分显著异于0,整体上呈增加趋势,低碳城市试点促进企业数字化转型的结论不变。

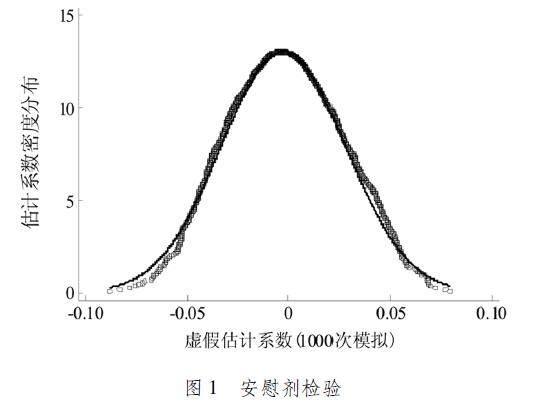

2安慰剂检验

为排除企业数字化转型可能是由低碳城市试点以外的其他偶然因素所致,通过随机筛选三个批次城市作为低碳试点城市并进行双重差分回归,得到虚假估计系数αrandom,将该过程重复1000次,图1为1000次估计系数的密度分布,可知虚假估计系数绝大多数集中分布在0附近,且真实估计系数位于系数估计密度分布图的低尾位置,证实不存在严重遗漏变量问题,基准回归的结论依然稳健。

图1 安慰剂检验

3其他稳健性检验

本文也采用如下方式进行稳健性检验:(1)使用PSM-DID进行估计;(2)剔除中央环保督察、节能减排财政政策综合示范、国家绿色金融改革创新试验区三个政策的干扰;(3)用企业数字化转型增长率代替企业数字化转型的对数;(4)考虑宏观因素对不同省份及行业的影响在不同年份存在差异,在回归模型中进一步控制“省份—行业—年度”层面的固定效应;(5)剔除直辖市样本;(6)采用面板Tobit模型。另外,将政策实施前一年时间虚拟变量Pre_1与低碳城市试点Treati交乘(Lcp_Pre_1)纳入模型(1)来排除可能的预期效应对低碳城市试点政策实施效果评估的干扰;利用Cox PH生存分析验证政策外生性,检验企业数字化转型行为是否影响到企业接受政策试点的时间早晚。采用上述方式检验后,基准回归结论依然成立限于篇幅,检验结果未作报告,如有需要可向作者索取。。

五、机制检验

(一)创新能力要素集成

为验证前文关于低碳城市试点通过创新能力要素集成影响企业数字化转型的假设:首先,验证低碳城市试点对创新能力要素的影响;其次,验证创新能力要素对企业数字化转型的影响。本文创新能力要素集成涉及创新投入与学习吸收能力两部分。创新投入采用企业研发投入与总资产的比值(Prda)、企业研发投入与主营业务收入的比值(Prdi)两种方式衡量[20]。学习吸收能力采用人力资本投入、受教育程度衡量,其中,人力资本投入(Dhci)采用上市公司员工中“技术人员”和“研发人员”占比衡量,员工受教育程度(Pbda)以本科及以上学历人员占比衡量。根据表4,列(1)、列(3)、列(5)、列(7)中,Lcp的系数均显著为正,说明低碳城市试点能够促进企业增加研发资金投入,通过增加人力资本投入和雇佣高学历人员及技术人员实现人才质量的跃升,企业人力资本结构升级能够增加企业的学习吸收能力。列(2)、列(3)、列(4)、列(8)中,Prdi、Prda、Dhci与Pbda的系数均显著为正,说明研发投入的增加以及学习吸收能力的增强对企业数字化转型产生正向促进作用。根据列(1)—(8)的结果,证实了低碳城市试点能够通过创新能力要素集成促进企业数字化转型,假设H2得到验证。

(二)决策制约与治理改善

为验证低碳城市试点通过决策制约与治理改善路径作用于企业数字化转型的假设:首先,以低碳城市试点影响企业脱虚向实与投资效率来表示其对企业的决策制约,采用Richardson(2006)[25]的方法构建投资效率模型,以实际投资Invest与估计值Invest′之间差额的绝对值Aier来衡量企业投资效率,Aier数值越小,说明企业投资效率越高,反之则投资效率越低;采用企业金融资产占总资产的比重作为衡量企业金融化程度(Efd)的指标,Efd的数值越大,说明企业金融化程度高。其次,治理改善以企业管理层短视与公司治理水平衡量,采用胡楠(2021)[26]的方法,通过“短视视域”词汇总词频占MD&A总词频比例乘100来衡量管理者短视(Emsd),公司治理水平采用沪深交易所信息披露考评结果进行衡量(Ecid),评级结果中A、B、C、D分别表示优秀、良好、及格和不及格,对其依次赋值为4、3、2、1,数值越大公司治理水平越高。

分别以Aier、Efd、Emsd与Ecid作为机制变量,机制检验步骤与创新能力要素集成的机制检验步骤相同,表5列(1)与列(3)中,Lcp的系数显著为负,证实了低碳城市试点能够抑制试点地区企业的非效率投资与促进企业“脱虚返实”,列(2)与列(4)中,Aier与Efd的系数均显著为负,表明企业投资效率越高,金融化程度越低,越有助于企业数字化转型,列(1)—列(4)证实了低碳城市试点通过制约企业决策,提升企业投资效率与促进企业“脱虚返实”,进而促进企业数字化转型。列(5)与列(7)中,Lcp的系数分别显著为负和正,说明低碳城市试点能抑制企业管理层短视主义和提升企业信息披露考评水平,列(6)Emsd的系数显著为负,说明抑制企业管理层短视主义利于促进企业数字化转型,列(8)中Ecid的系数显著为正,说明企业信息披露考评结果正向促进企业数字化转型,列(5)—(8)证实了低碳城市试点通过改善公司治理进而正向促进企业数字化转型。假设H3得到验证。

(三)机会识别驱动

为验证低碳城市试点通过机会识别驱动机制作用于企业数字化转型的假设,本文以企业环保投资(Eepie)与企业环境信息披露水平(Eidl)两种指标代理机会识别驱动。Eepie以企业环保投资额/总资产衡量。Eidl根据企业是否货币化分类环境信息,没有披露的指标赋值为0,定性披露的指标赋值为1,定量披露的赋值为2,具体地,针对非货币化分类环境信息,对各构成明细如果进行披露,则赋值为1,否则为0。针对货币化分类环境信息,0=无描述;1=定性描述;2=定量描述(货币/数值型描述)。货币型环境信息(Meid)包括废水排放量等12项指标,非货币型环境信息(Nmed)包括环保理念等15项指标。具体为:上市公司环境管理披露包括环保理念、环保目标、环保管理制度体系、环保教育与培训、环保专项行动、环境事件应急机制、环保荣誉或奖励与“三同时”制度;上市公司环境监管与认证披露包括重点污染监控单位、污染物排放达标、突发环境事故、环境违法事件、环境信访案件、是否通过ISO14001认证与是否通过ISO9001认证;上市公司环境负债披露包括废水排放量、COD排放量、SO2排放量、CO2排放量、烟尘和粉尘排放量与工业固废物产生量;上市公司环境业绩与治理披露包括废气减排治理情况、废水减排治理情况、粉尘和烟尘治理情况、固废利用和处置情况、清洁生产实施情况以及噪声、光污染、辐射等治理。使用等权平均法得到衡量公司的环境信息披露水平的3个指标(Eidl、Meid、Nmed),环境信息披露水平指标计算方法如式(3)、式(4)与式(5)所示。Eepie、Eidl、Meid、Nmed均为正向指标。分别以Eepie、Eidl、Meid、Nmed作为机制变量,机制检验步骤与创新能力要素集成的机制检验相同,表6列(1)、列(3)、列(5)、列(7)中,Lcp的系数均显著为正,说明低碳城市试点能增加企业进行环保投资的积极性以及促进企业提升环境信息披露水平,列(2)、列(4)、列(6)、列(8)中,Eepie、Eidl、Meid与Nmed的系数均显著为正,说明积极地开展环保投资以及企业具有较高的环境信息披露水平均会对企业数字化转型产生正向的促进作用,根据列(1)—(8)的结果,证实了低碳城市试点能够通过机会识别驱动促进企业数字化转型,假设H4得到验证。

Eidl=∑27iEidli27(3)

Meid=∑12iMeidi12(4)

Nmed=∑15iNmedi15(5)

六、进一步分析

(一)异质性分析

1城市数字化环境

企业内外两个维度的数字化环境均影响企业数字化转型的成效,数字化环境水平较高的城市通常具有良好的数字生态环境系统,政府积极地进行引导宣传并提供硬件和软件支持,营造了良好的数字化转型氛围,间接激发企业数字化转型信心,企业与外部主体进行数字化知识与技术共享和传播互动的边界更为灵活且更具柔性,产生数字化转型的“入乡随俗”效应。本文采用《中国城市数字经济指数白皮书》中城市的数字经济指数来衡量地区数字化环境。按照该指数的年度中位数对样本分组并进行回归,高于中位数时,Udet取值为1,否则,Udet取值为0。根据表7,在城市数字化环境水平较低和较高的样本回归分析中,Lcp的系数分别为00509、00948,前者不显著为正而后者显著为正,说明低碳城市试点对位于城市数字化环境水平更高的企业数字化转型的促进作用更强。

2公众环境关注度与政府环境关注度

公众环境关注度即公众借助互联网平台低成本、迅速与广泛地表达环境诉求,对污染的负外部性问题进行监督,其具有相当的约束与震慑力能够减少环境治理中的政府与市场失灵,企业为加快顺应减污降碳的绿色高质量发展趋势,形成对公众环境关注的良性反馈,借助低碳城市试点的背景环境,加快推进数字化转型,为其生产经营提质增效,构建市场竞争力。地区公众环境关注度的上升,容易引发地方政府对环境污染的关切,形成非正式环境规制的公众环境关注对正式环境规制的政府环境关注度的互补效应,故公众与政府环境关注度的提升对低碳城市试点促进企业数字化转型产生积极影响。本文分别采用百度雾霾搜索指数除100、地级市政府工作报告中环保词汇占工作报告总词数的比重乘100作为公众环境关注度(PEC)与政府环境关注度(GEI)的衡量指标,其中,百度搜索指数中以“雾霾”作为关键词进行搜索,得到分年分地区的总搜索指数(Ath)、PC端搜索指数(Aph)和移动端搜索指数(Amh)[27]。PEC与GEI的值越大,则公众对环境的诉求越强烈,政府的环境治理强度越大。根据表8列(1)—(4),Lath、Laph、Lamh、Lgei(分别为Ath/100、Aph/100、Amh/100、GEI与Lcp的交乘)的系数均显著为正,验证了低碳城市试点对企业数字化转型的正向影响在公众和政府环境关注度高的地区更明显。

3企业ESG评价软监管

本文采用华证环境、社会和治理ESG评级作为对企业进行软监管的一种形式,将ESG评级数据作为衡量企业ESG绩效表现的指标(Esg),企业Esg分为9个级别,升序赋值1—9,9代表最高评级。根据表8列(5),Lesg(Esg与Lcp的交乘)的系数在5%的水平上显著为正,说明企业ESG评级软监管能增强低碳城市试点对企业数字化转型的促进作用。原因在于,ESG(环境、社会与治理)是非财务的企业评价指标与责任投资理念,也是企业可持续发展的象征,表现水平已经成为企业和金融界进行投资决策与风险管理的参照依据。独立于外部利益相关者的第三方评级机构发布企业EGS评级结果,可视作有别于政府环境规制的硬监管的软监管方式,通过强化环保理念、积极履行社会责任及完善内部治理机制来提升企业ESG绩效评级表现,进而获得投资者的信赖、消费者的认可与政府合法性的认同,企业融资约束问题得到纾困、代理问题得到缓解与经营风险得到降低,使得企业更加专注于数字化转型,ESG评级软监管使得低碳城市试点下企业以数字化转型践行绿色发展理念要求的潜能得到充分释放。

4业绩反馈:业绩顺差与业绩逆差

本研究以企业实际绩效与期望绩效的差距来衡量企业的绩效差距(Pfge)[28],具体模型设定如下:

Pfgeit=ROAit-ηHepit-(1-η)Sepit(6)

其中,ROAit为i企业t年的总资产收益率,Hepit为历史绩效并以t-1年的ROA表示,Sepit为企业i所在行业除企业i外的所有企业t年ROA的均值,η为权重并将其赋值为06。

利用式(7)、式(8)对绩效顺差(Rops)与绩效逆差(Ropd)进行分组:

Rops=Pfge,Pfge>00,Pfge0(7)

Ropd=Pfge,Pfge<00,Pfge0(8)

根据表9,Lres、Lrpd分别为Rops、Ropd与Lcp的交乘,Lres的系数为正,统计上不显著,Lrpd的系数显著为负,说明绩效逆差会进一步增强低碳城市试点对企业数字化转型的促进作用,而绩效顺差对低碳城市试点与企业数字化转型之间的关系并未产生影响。可能的原因是,绩效逆差的出现会引致利益相关者更多的关切,业绩颓势产生确定性风险与竞争优势萎缩,自我完善动机因外部压力以及竞争优势萎缩得到激发,企业业绩的“上行比较”使得具有“绿色属性”的数字化转型备受青睐,企业管理层会关注更具战略性且给企业带来新增长点的数字化转型。绩效顺差代表确定收益,“下行比较”容易诱发管理层自我满足心理,以及组织战略固化和刚性保守问题,即定战略的合法性对更具前瞻性战略的数字化转型产生排斥,规避因战略变革可能引发收益不可持续性。

5CEO信息技术背景

具有信息技术背景的CEO通常具有较高的数字素养与技能,熟悉数字技术并从企业环境风险管理战略角度考虑如何组建具有数字思维和技能的人才团队来领导信息化与数字化建设,提升企业对数字技术应用的重视程度和实施质量,及时、准确、有效地对不同来源的信息技术进行共享与整合应用,将低碳城市试点带来资源合理高效的分配到企业并提升对企业数字化转型的投资和实施信心,为企业数字化转型带来全局性的改变,进而提升企业环境风险防范能力与实现企业绿色高质量发展。故低碳城市试点对企业数字化转型的影响可能在CEO有信息技术背景的企业中更为明显。本文定义当企业CEO具有与企业信息化管理、信息技术相关的教育或从业经历时,则该企业存在信息技术背景CEO(Itb),Itb取值为1,否则Itb取值为0[29]。将Itb与Lcp交乘并重点关注Litb(Lcp×Itb)的系数,根据表9列(3),Litb的系数值显著为正,说明低碳城市试点对CEO具有信息技术背景企业的数字化转型的促进作用更大。

(二)低碳城市试点引致企业数字化转型的同群效应与追赶效应分析

低碳城市试点作为具有战略导向性的综合型环境经济政策,企业基于对利好政策信息预判积极开展数字化转型,因企业间存在相互学习的动机与相互影响的可能,对行业发展动态把握较为准确,企业可能会选择模仿或者跟随同行业大多数企业的数字化转型战略,向行业一般水平看齐,以此降低管理者的决策成本,形成低碳城市促进企业数字化转型的同群效应。另外,企业也可能选择突破数字化转型行业一般水平,追赶行业最高水平,以此获取更多的政府开展低碳城市试点所配套的资源形成错位优势,形成低碳城市促进企业数字化转型的追赶效应。

同群效应下企业数字化转型(Edts_h)以企业数字化转型与行业平均数字化转型之差的绝对值衡量,Edts_h的数值越大说明企业数字化转型与行业数字化转型之间的差异越大,即企业数字化转型的同群效应越不明显,追赶效应下企业数字化转型(Edts_c)以企业数字化转型与行业最高数字化转型之差的绝对值衡量,Edts_c的越小说明追赶效应越显著。检验结果表明,低碳城市试点引致企业间数字化转型的追赶效应而非同群效应,企业会借助低碳城市试点的政策力量实现数字化转型并以此形成错位优势限于篇幅,检验结果未作报告,如有需要可向作者索取。。

(三)拓展性分析:企业以“专精特新”化方式发展

数字技术的融入可以帮助企业更为精准、高效及时地捕捉各类要素信息,奠定突破核心技术的基础,进而达到告别“低端锁定”、减排增效与降低碳风险的目的。“专精特新”化企业发展模式已经成为企业突破“卡脖子”难题以及构建专业化竞争优势与独特创造能力的重要途径。低碳城市试点推动企业数字化转型,而数字技术赋能企业核心竞争力构建,企业锚定深耕细作式与迈向高精尖创新式发展模式。本文以当年高被引发明专利作为“专精特新”的代理变量,企业某一发明专利被引数处在当年该行业前1%、5%、10%时,视作高被引专利,也是企业技术创新水平处在行业最前端的体现[15]。本文分别分析了在全样本与制造业子样本下,考虑包含专利自引与剔除专利自引情况,低碳城市试点对高被引专利的影响,Lcp的系数值均显著为正,说明低碳城市试点能够显著提升企业“专精特新”的专业化优势,助力中国产业迈向全球价值链中高端战略目标的实现限于篇幅,检验结果未作报告,如有需要可向作者索取。。

七、结论与政策启示

本文利用中国沪深A股上市企业2008—2021年的观测样本,实证检验了低碳城市试点对企业数字化转型的影响。主要结论如下:(1)低碳城市试点促进了试点地区企业数字化转型,经过系列稳健性检验,该结论依然成立。(2)作用机制分析表明,低碳城市试点通过影响企业创新能力要素集成、决策制约与治理改善、机会识别驱动,进而促进企业数字化转型。(3)进一步研究发现,公众和政府环境关注度与企业ESG绩效评级能够正向促进低碳城市试点对企业数字化转型的影响,同时,低碳城市试点促进企业数字化转型的作用对位于城市数字化环境水平较高、处于业绩逆差、CEO具有信息技术背景的企业更强。(4)低碳城市试点产生了企业间数字化转型的追赶效应。拓展性分析表明,低碳城市试点促进企业数字化转型有助于企业实现“专精特新”模式的发展。根据以上结论,提出以下政策建议:

政府应营造差异化与适宜的低碳试点政策环境,对低碳试点城市进行监督指导、考评与奖励工作,扩大试点城市覆盖范围,促成低碳城市试点中长期战略规划的制定。放大低碳城市试点的环境制度红利与数字技术创新红利,制定长效的财税激励机制服务与支持企业数字化转型。提升地区人力资本供给质量,制定有针对性的数字化人才政策,搭建地区数字化技术合作平台和协作体系,营造良好的数字商业生态,使政府支持数字化建设的政策对企业决策者开展数字化转型形成激励。加快具有关键性、支撑性的信息网络基础设施建设与数据要素市场建设,建立数字产权安全保障系统。鼓励和宣传企业进行数字要素的流通和共享,释放企业数字化转型的示范效应。发挥公众环境关注对企业环保和政府环保的非强制性约束作用,优化公众环境参与途径,构建环境保护的多元共治体系,实现政府、企业与公众三者间的良性互动,提升低碳城市试点的环境治理效果并促进企业深度转型。倡导第三方软监管手段的多样化,引导、推动与鼓励第三方持续优化ESG评级技术,进一步挖掘该类软监管所具有的强化低碳城市试点驱动企业数字化转型的潜力。

企业以低碳城市试点的开展为契机,秉持数字化发展理念,精准制定具有前瞻性的数字化转型战略,将数字技术应用与企业生产、经营、销售、研发等多个关键环节进行深度融合。提高企业研发资金投入力度与人力资本投资水平,提升企业高学历、高技能及研发人员占比。提升企业组织管理效率,注重投资经营质效,适度减少金融资产持有,放弃脱实向虚带来的“被动收益”,提高投资效率,储备财务柔性为企业数字化转型提供支持。完善公司治理体系,通过高效的监督与激励机制来约束管理层的决策行为并强化其对企业数字化转型的责任意识,规避管理层思维固化与决策短视化,加强管理层外部经验学习以便更好地服务于企业数字化转型;拓宽外界参与公司治理的路径来增强联合监督的弹性、效率与质量。企业应加大环保投资,积极开展环境管理披露、环境监管与认证披露、环境负债披露、环境业绩与治理披露等工作,依法按时、如实、定量、定性以及采用定性与定量分析相结合的方式披露环境信息,以此提升企业非财务信息透明度。聘任有IT背景的高管或在高管中设置首席数字官,以专业化的“一把手”来专业化推进企业数字化转型。管理层应充分解读业绩反馈状态异质性响应所反映的企业在绿色转型方面的不足,根据企业自身的资源禀赋与能力水平,提高企业数字化转型与企业内生转型诉求的适配性,“绩优”企业应减少因数字化转型认知缺失迟滞企业发展的问题出现,进一步提高“绩劣”企业对数字化转型的价值预期与选择偏好。政府、企业、金融机构、风险投资机构和个人等各利益主体应合力推进城市绿色低碳发展与企业加速数字化转型的双赢格局,共同推动“数字中国”建设。

参考文献:

[1] 苏涛永, 郁雨竹, 潘俊汐. 低碳城市和创新型城市双试点的碳减排效应——基于绿色创新与产业升级的协同视角[J]. 科学学与科学技术管理, 2022,43(1): 21-37.

[2] 庄贵阳. 中国低碳城市试点的政策设计逻辑[J]. 中国人口·资源与环境,2020,30(3): 19-28.

[3] 史丹. 数字经济条件下产业发展趋势的演变[J]. 中国工业经济,2022(11): 26-42.

[4] 吴非,胡慧芷,林慧妍,等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界,2021,37(7): 130-144+10.

[5] 王锋,葛星. 低碳转型冲击就业吗——来自低碳城市试点的经验证据[J]. 中国工业经济,2022(5): 81-99.

[6] Nambisan S,Lyytinen K,Majchrzak A,et al. Digital Innovation Management: Reinventing Innovation Management Research in a Digital World[J]. MIS Quarterly,2017,41(1): 223-238.

[7] Lobo S,Whyte J. Aligning and Reconciling: Building Project Capabilities for Digital Delivery[J]. Research Policy,2017,46(1): 93-107.

[8] Chen S J,Mao H,Sun J Q. Low-Carbon City Construction and Corporate Carbon Reduction Performance: Evidence From a Quasi-Natural Experiment in China[J]. Journal of Business Ethics,2022,180(1): 125-143.

[9] 徐佳,崔静波. 低碳城市和企业绿色技术创新[J]. 中国工业经济,2020(12): 178-196.

[10]Xu T T,Kang C Y,Zhang H. Chinas Efforts Towards Carbon Neutrality: Does Energy-Saving and Emission-Reduction Policy Mitigate Carbon Emissions?[J]. Journal of Environmental Management,2022,316: 115286.

[11]宋弘,孙雅洁,陈登科. 政府空气污染治理效应评估——来自中国“低碳城市”建设的经验研究[J]. 管理世界,2019,35(6): 95-108+195.

[12]ZHU C,LEE C C. The Effects of Low-Carbon Pilot Policy on Technological Innovation: Evidence from Prefecture-Level Data in China[J]. Technological Forecasting and Social Change,2022,183: 121955.

[13]Porfírio J A,Carrilho T,Felício J A,et al. Leadership Characteristics and Digital Transformation[J]. Journal of Business Research,2021,124: 610-619.

[14]Chen W. Can Low-Carbon Development Force Enterprises to Make Digital Transformation?[J]. Business Strategy and the Environment,2023,32(4): 1292-1307.

[15]李万利,潘文东,袁凯彬. 企业数字化转型与中国实体经济发展[J]. 数量经济技术经济研究,2022,39(9): 5-25.

[16]杨金玉,彭秋萍,葛震霆. 数字化转型的客户传染效应——供应商创新视角[J]. 中国工业经济,2022(8): 156-174.

[17]周洲,吴馨童. 知识产权保护对企业数字化转型的影响——来自“三审合一”改革的经验证据[J]. 科学学与科学技术管理,2022,43(6): 89-109.

[18]Shapiro J S,Walker R. Why Is Pollution from US Manufacturing Declining? The Roles of Environmental Regulation,Productivity,and Trade[J]. American Economic Review,2018,108(12): 3814-3854.

[19]Auffhammer M,Sun W Z,Wu J F,et al. The Decomposition and Dynamics of Industrial Carbon Dioxide Emissions for 287 Chinese Cities in 1998-2009[J]. Journal of Economic Surveys,2016,30(3): 460-481.

[20]吴非,常曦,任晓怡. 政府驱动型创新:财政科技支出与企业数字化转型[J]. 财政研究,2021(1): 102-115.

[21]Leiringer R,Zhang S J. Organisational Capabilities and Project Organising Research[J]. International Journal of Project Management,2021,39(5): 422-436.

[22]张建宇,林香宇,杨莉,等. 意义建构对企业数字化转型的影响机制研究——组织能力的中介作用[J]. 科学学与科学技术管理,2023,44(9):47-66.

[23]Ambec S,Cohen M A,Elgie S,et al. The Porter Hypothesis at 20: Can Environmental Regulation Enhance Innovation and Competitiveness?[J]. Review of Environmental Economics and Policy,2013,7(1): 2-22.

[24]Hadjielias E,Dada O,Cruz A D,et al. How Do Digital Innovation Teams Function? Understanding the Team Cognition-Process Nexus Within the Context of Digital Transformation[J]. Journal of Business Research,2021,122: 373-386.

[25]Richardson S. Over-Investment of Free Cash Flow[J]. Review of Accounting Studies,2006,11(2-3): 159-189.

[26]胡楠,薛付婧,王昊楠. 管理者短视主义影响企业长期投资吗?——基于文本分析和机器学习[J]. 管理世界,2021,37(5): 139-156+11+19-21.

[27]吴力波,杨眉敏,孙可哿. 公众环境关注度对企业和政府环境治理的影响[J]. 中国人口·资源与环境,2022,32(2): 1-14.

[28]王旭,张晓宁,牛月微. “数据驱动”与“能力诅咒”:绿色创新战略升级导向下企业数字化转型的战略悖论[J]. 研究与发展管理,2022,34(4): 51-65.

[29]李瑞敬,党素婷,李百兴,等. CEO的信息技术背景与企业内部控制质量[J]. 审计研究,2022(1): 118-128.

Can Low-carbon City Building Be A New Driver for Enterprise Digital Transformation?

——Empirical Evidence from Low Carbon City Pilots

ZHAO Zhenzhi1, CHENG Zhen1, LV Desheng2

(1.School of Economics and Management,China University of Petroleum (East China),Qingdao 266580,

China;2.School of Economics and Management,Northwest University,Xian 710127,China)

Abstract: Digital transformation is an important path for enterprises to carry out digital technology innovation,respond to the low-carbon city pilot policy,and achieve green and low-carbon development. Using the low-carbon city pilot as a “quasi-natural experiment” and the A-share listed enterprises in Shanghai and Shenzhen from 2008 to 2021 as the research sample,we evaluate the impact of the policy on enterprises digital transformation using the time-varying difference-in-differences(DID) model. The results show that: the low-carbon city pilot can promote the digital transformation of enterprises in the pilot area. Mechanism analysis shows that the low-carbon city pilot promotes enterprise digital transformation through the paths of integration of innovation capacity elements,decision-making constraints and governance improvement,and opportunity identification drive. The results of low-carbon city pilots to promote enterprise digital transformation are conditionally heterogeneous,with different moderating effects of enterprise ESG soft regulatory performance ratings,public environmental concern and government environmental concern on the effectiveness of low-carbon city pilot policy implementation. In addition,the facilitating effect of the low-carbon city pilot on firms digital transformation was more pronounced among firms located in high urban digital environment levels,in performance deficit,and with CEOs with IT backgrounds. Low-carbon city pilots have had a catch-up effect in promoting digital transformation among firms,as well as promoting a “specialised” approach by promoting digital transformation among firms.

Key words:low carbon city pilot; enterprise digital transformation; innovation capability elements; opportunity identification; environmental concerns

(责任编辑:周正)