图像诗:一种鲜活的诗画合璧样态

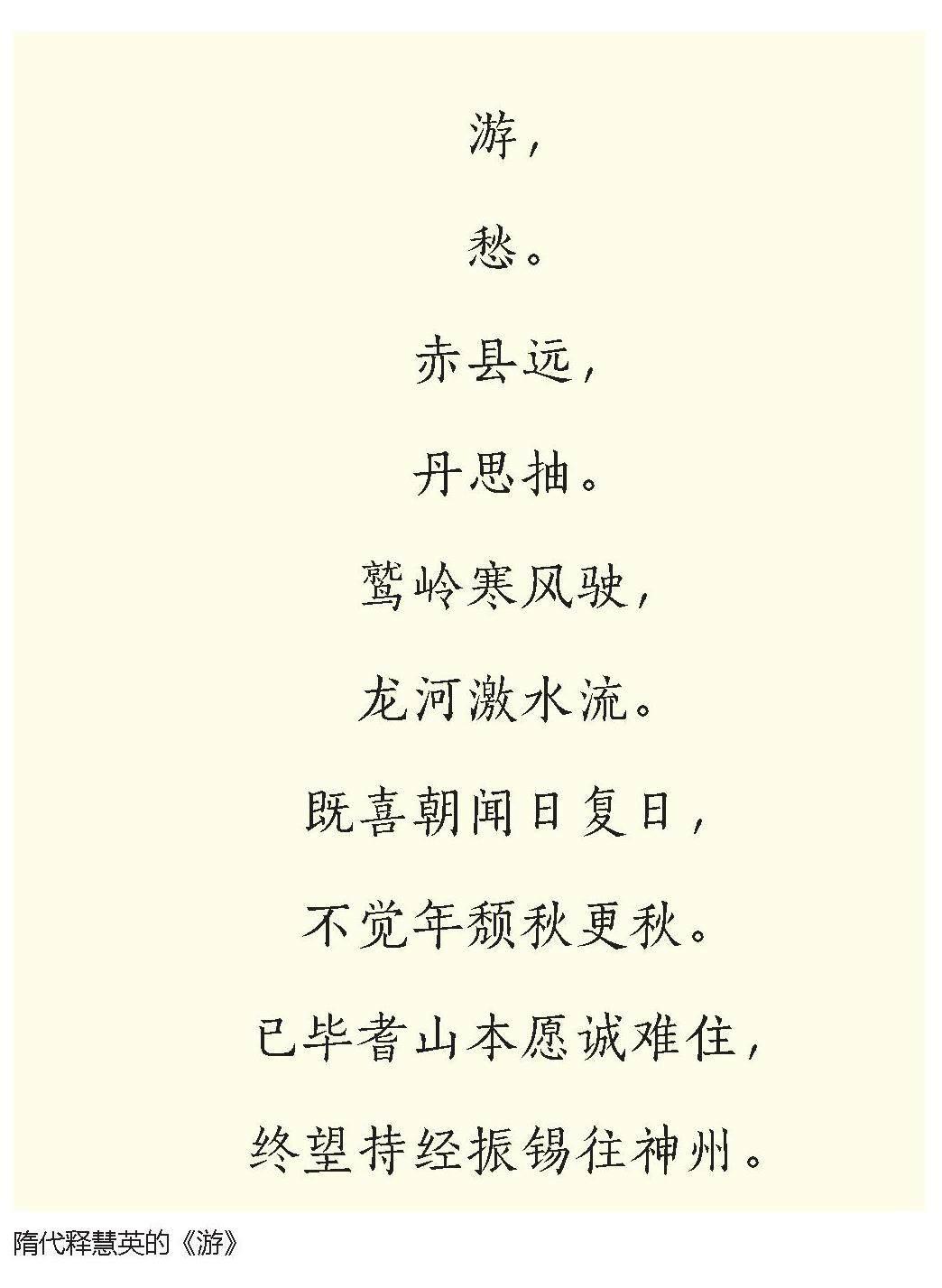

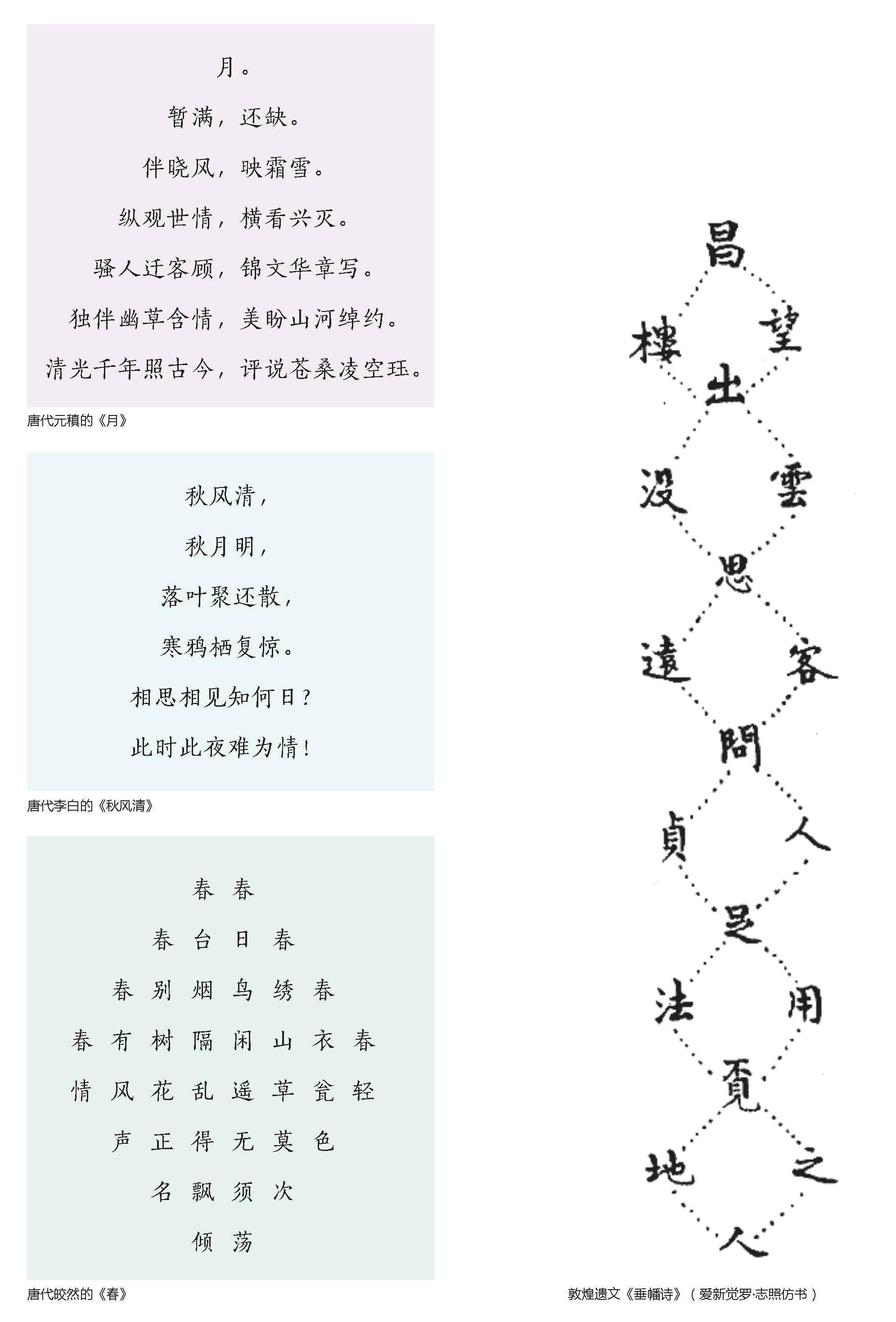

图像诗是用来“观赏”的诗,其独特之处在于跨界融合与互构,图像与诗歌互为要件,人文及艺术元素丰富,样态鲜活,可以让读者轻松地从形式美进入内涵美。本书以晓畅、简洁、活泼的文笔评点了120余件图像诗作品,既有中国古代名家的传世之作,亦有中国现当代著名诗人、艺术家的醒世之作,还有外国文坛大家的惊世之作。每件作品都构思新奇,精妙有趣,颇能增知启慧,适合文学、美术、文创界人士及相关教育工作者赏阅。

《图像诗:跨界之魅》

肖来青 著/线装书局/2024.3/198.00元

肖来青

笔名阿青,湖南怀化人,现居北京。作家,诗人,评论人。先后担任时政刊物编辑部主任、学术期刊执行主编,受聘为多所高校兼职教授。著有《新闻文艺学》,新诗集《多情的风》,散文集《又见紫薇》《岩屋笔记》,评论专著《品味中国最奇诗词》等。

曾有朋友问我为何要写《图像诗:跨界之魅》这样一部书,说实话,这还真不是一两句话能说清的。简单来说,还是兴趣使然吧。

我被激发起对图像诗的兴趣是童年时期的事了。1969年国庆节那天,13岁的我从乡供销社旁边的小土坡上的墙报上看到了好多首排列成奇奇怪怪图案的诗(印象最深的是排成环形图案的诗和宝塔图案的诗),顿觉眼前一亮,心头掠过一丝快意,感到神秘而有趣。70年代初,当我从乡中学的墙上读到更多这类诗歌的时候,“诗歌可以用图像来呈现”的观念在我脑海深处萌生了。那时,我还尝试写过这类有图案的诗,可惜稚嫩的笔下没有一首自己满意的。

1977年高考制度恢复,考上中文系的我偏爱诗歌。读到马雅可夫斯基的诗歌时,我留意到他的一些政治抒情诗虽然篇幅很长,但由于采用阶梯式排列,在视觉效果上并不像别的长诗那样容易让人产生疲劳感。这时,我已初步认识到了形式对于阅读、对于心灵的意义。

80年代初步入社会之后,我长期从事行政工作而非文学创作,但图像诗像跟我有缘似的,不时从我眼前冒出来。记得有一次我在办公室翻阅《辞海》时,无意中读到苏轼的神智诗《晚眺》,原本28个字的七绝,他只写了12个缺笔少画、形体怪异的字,就完成了全诗的构创。实际上,这是把诉诸于声音的诗歌延伸到了视觉,这也是我首次读到中国古代名家的图像诗作品。后来,我读明代文学家冯梦龙的《醒世恒言》时读到了宋代禅师佛印的“脱卸玲珑”图像诗《野鸟啼》,游历荆州关公庙时欣赏到了传说中为关羽所作的诗画一体的《风雨竹叶碑》;有时候,在街头地摊的旧书堆里,农家的墙上,甚至乡间的凉亭里也能读到这类作品。后者多属民间创作,文字上难免粗糙一些,不过我隐约感到了它的生存空间之大和喜爱者之众。

我的上述认知还是感性层面的——仅仅感觉到了这类作品的趣味所在,真正让我觉得有研究它的必要,是在几年前我完成了拙作《品味中国最奇诗词》之后的事情。《品味中国最奇诗词》一书虽然只是介绍了中国古代诗歌中因文字使用有别于常见的古体诗、近体诗和词的一些样式,如叠字诗、复字诗、倒字诗、翻字诗、联珠诗、回文诗、离合诗等,然而在研究这些诗词的时候,我发现其中不少作品不仅因遣词造句的不同而形成了韵律上的独特性,还在排列方式上与通常的诗歌迥然有别——它是以图案(或图像)形式进行呈现的。比如,宋代桑世昌的《回文类聚》以及清代朱象贤“续编”中的许多作品,清代万树的《璇玑碎锦》、张潮的《奚囊寸锦》、李旸的《璇玑碎锦》中的所有作品,当今学者丁胜源、张汉芳的《回文集》,徐元的《趣味诗三百首》中的不少作品,它们既是回文诗、离合诗、联珠诗等,又将文字排列成了图案。而且,这些图案并不是可有可无的装饰,它对文字具有制约性,并能丰富作品的意蕴。如此具有个性的作品是否有人研究呢?基于这样的疑问,我开始搜集这方面的研究文章。我发现,这些年关于图像诗的理论探究骤然增多,但仍有很大空间,对许多方面尚未触及。有的文章因资料不足、范例太少,其理论流于空泛;有的文章对作品的评价因缺乏实例比照而有失中肯。由此,我强烈地感到若有一本书能够汇集更多典型样本,并将其放到历史的纵横坐标上加以比较和解读,无疑是一件有价值的事情。于是,我把搜集和研究这类作品的范围加以扩大,不再局限于中国古代,而是从时间上扩大到了现当代,地域上扩大到了外国。

扩展探究范围之后,我眼前出现了更多的“惊奇”。惊奇之一,是图像诗的历史之悠久。在我国,早在西汉时期(大约公元前1世纪)就产生了图像诗。西汉昭明镜上的图与诗错彩互文,相互补充,已具诗与画的双重美感。无独有偶,西方最早的图像诗可追溯至4世纪。当时,罗马诗人奥普塔提阿努斯创作了20多首献给皇帝的颂诗。这些颂诗呈矩形排列,且以不同颜色和各种花纹呈现图案,还有藏头诗或藏尾诗的形式。惊奇之二,是在中外古代诗歌史上,图像诗中的鸿篇巨制在规模上是其他诗歌难以比拟的。4世纪(前秦时期),民间才女苏蕙创作了织锦《璇玑图》。此诗共840字,呈矩形排列,并设以五色图案,被后世破读出诗歌近万首。又如清中期浙江女诗人金礼嬴创作的《黼文锦》,共1521字,可破读出诗歌5.7万余首,内含图49幅。这简直是不可思议的事情。惊奇之三,是古代东西方交流不便,却产生过惊人相似的作品。以天文气象题材为例,中国在隋唐时期出现了一部长达373句(共2611字)、图文对照的认星歌诀《步天歌》,这首诗歌与图像结合、互补的作品主要功能在于“观天认星”,同时具有丰富的人文内涵。西方在9世纪(大约公元820年)的时候,也有一部长篇图像诗《阿拉蒂亚》在法国北部完成,它以天文学、气象学资料为基本素材,拥有1154行文字,绘有人物、动物、植物、器具、神话等多种图像。由此可见,东西方虽然语言不同、风俗各异,但某些图像诗作品却宛如一胎。

这许许多多的“惊奇”诱惑我持续、深入、细致地探究下去。在《图像诗:跨界之魅》这本书中被评点、推介的120余件作品,都是我从千万作品中仔细甄别、反复筛选、倾心比较之后选定的,在类型和艺术水平上都具有代表性,有的作品曾经并正在影响着文学艺术创作。当然,面对浩如烟海的图像诗领域,一个人的眼光总是微不足道的,难免有遗珠之憾,在某些方面甚至可能挂一漏万,更不用说随着新媒体兴起,图像诗正在迅猛发展,精彩之作层出不穷。

写完这本书之后,我还有几句心得想与读者分享。其一,图像诗的主要目的不在于诵读,而在于观赏,在于读者目光的停留。因此,有人把图像诗叫作视觉诗,不无道理。从“吟咏”“诵读”诗歌到“观赏”诗歌,确实颠覆了人们的惯常认知,但是这种“颠覆”是有价值的,其价值就在于它以一种独特的方式打开了文学与艺术的创新视角。其二,在图像诗中,通常被人们看作形式的图不仅仅是形式,它跟文字一样能够呈现诗的意蕴,具有内容层面的意义。你可以说图像诗的图是形式,那么,文字又何尝不是形式呢?图像可以成为诗歌的另一种语言。其三,作为一种跨界的文学艺术形式,图像诗所“跨”之“界”越来越多,它不囿于诗与画之“跨”,在创作实践过程中,书法、字艺、纸艺、食艺、设计、雕塑、编织、拼贴、折叠、装置、实物、风景、声音(包括音乐)、行为、影像以及虚拟场景等无不在其“跨”之列。这种打破疆界的作品可以使读者在对综合性文化元素的感受中获得多种审美愉悦。其四,图像诗是一种鲜活的文学艺术样态,其“鲜活”主要源于求异、求变、求新的创作思维下的个性化表达,这就很适合当今文创产品的开发之用。事实上,一些人在这方面已经取得了显著成绩。其五,图像诗的视觉审美之趣和多元文化因素最为青少年所喜爱,因此,在青少年中很适合开展图像诗(主要是童语体图像诗)的欣赏教学和写作训练,这样不但能激发青少年对文学艺术的探究兴趣,也能促进其发散性思维和多元思维能力的提升。