制作“完美”图像

人工智能领域的每一次进展—无论是算力增长、新模型发布,还是解决了某个实际问题—都触动人类的敏感神经,关于AI威胁论的讨论也伴随在每一次AI技术精进的狂欢中。对于直接影响视觉艺术领域的AIGC(生成式人工智能)图像来说,这种狂欢与不安显得更为突出和真实。历史上,路易·达盖尔信件中提到的“热切的渴望”是摄影取得相较于绘画更为崭新的“制像身份”背后的驱动力。如今的AIGC图像仍旧是这种“渴望”的延续,并且其制作“完美图像”的能力,为以“制作图像”为目的和“作为图像”被观看的摄影带来一种“身份的焦虑”。

一、成为图像的摄影

从约翰·舒尔茨(Johann Heinrich Schulze)、雅克·查尔斯(Jacques Charles)、托马斯·韦奇伍德(Thomas Wedgwood)等人的研究与尝试,到约瑟夫·尼埃普斯、路易·达盖尔和塔尔博特最终以涂有金属离子的底版或纸张来承载图像。在摄影的早期尝试中,他们大致决定了摄影应该以何种物质面貌面对世界。然而,这种决定更像是一次次偶然尝试得到的结果累积。摄影的诞生和发展既依照社会心理,更尊重科技迭代的规律。摄影在底版、纸张、胶片厚度的不断削减中变得“扁平”,以至于几乎丧失了厚度。北京大学艺术学院教授李洋在《论摄影与图像分离的可能—摄影与图像的哲学考察》一文中指出:“与绘画、浮雕等图像相比,摄影在物质层面是最接近于二维图像的艺术”[1]。《摄影哲学的思考》一书作者威廉·弗卢塞尔(Vilém Flusser)也在本书开篇就强调摄影图像是一种从时空中简化而来的具有意义的“平面”[2]。在模拟摄影(以胶片、相纸为媒介)向数字摄影(以编码、屏幕为媒介)的转变中,摄影才真正完成了物质性的消解,抛弃了摄影应该具有的体积与质量。摄影最终成为与某一个具体媒介脱离的图像。更准确地说,如今的摄影图像能够轻而易举地令自身脱离原本的媒介,并在不同媒介、语境中流动。在摄影的过程中,似乎只有最后的结果—图像,才有资格成为符号学意义上的能指。我们在阅读一张照片时不会关注相片背面是否有作者的签名;在对老照片的扫描修复中,我们会去除褪色、划痕等会对图像本身产生干扰的瑕疵;人们不会认为出版物中的摄影插图与在相纸上呈现的原作之间有多大的差异;一块火棉胶玻璃版上的手工痕迹仅仅会被定义为一种“扁平”的风格滤镜。图像平面之外的事物难以挤进主流的观看行为和评价话语之中。图像是摄影毋庸置疑的最终胜利者,无论对于它的制作者还是观看者而言,我们都优先借用其扁平的外观,进而完成意义的传递或指涉。

这种情况也是摄影在历史写作、艺术评论、视觉文化分析等领域中的传统。博蒙特·纽霍尔(Beaumont Newhall)所编撰的《摄影:1839-1937》图录被认为是“正统摄影史”[3]研究的开端。在这本图录的目录中可以清楚地看到,博蒙特·纽霍尔最初是以摄影图像承载物的发展线索架构文本写作的,而其于1949年出版的《摄影史:从1839年至今》一书则更多地以摄影图像为写作主体,列举了更多的代表性摄影师,以阐述摄影的图像风格和美学观念。同样,英国艺术史学家伊安·杰弗里(Ian Jeffrey)所著的《摄影简史》依旧延续这一传统。该书以时代或技术发展为线索,以大师创造的摄影图像为研究主体,以引人入胜的文字建构出摄影的美学风格与观念变迁。成为图像,似乎是摄影进入艺术史写作的宿命。

在一些更为具体的视觉文化研究案例中,摄影作品也常常在研究者的解剖台上被拆解为图像符号。比如,丽莎·里奇曼(Lisa Richman)关于最为著名的摄影作品—《流民母子》的分析则使用了类似图像志描述的方式。这一方式使得图像中母亲和孩子的影像成为抽象符号,关联艺术史上圣母圣子画的传统视觉经验,进而建构出“移民母亲(摄影图像)—圣母玛利亚(绘画主题)—父权制与白人身份—种族与性别问题”[4]的阐释链条。历史写作、艺术评论以及视觉文化分析等关于摄影的书写过程中,大多将摄影仅作为“图像”开始,也在将其作为“图像”的意义狂欢中结束。但不得不说,我们正是通过这样的方式对摄影进行低成本的阅读与学习的;也正是通过这样的方式,摄影得以走出现代主义的媒介特异性,成为一种“时髦”的图像在跨媒介和跨学科的语境里被广泛地讨论,进而完成自我身份的构建。

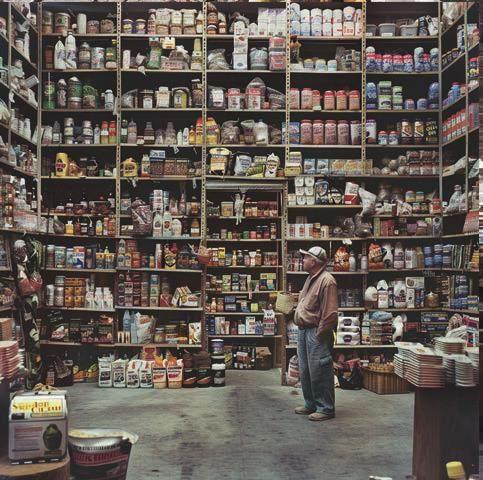

因此,无论在媒介技术发展维度上的摄影,还是作为艺术、视觉文化研究的对象的摄影,都已然成为去物质性的、平面化的二维图像。虽然存在一些例外,比如美国艺术家安莉森·罗西特(Alison Rossiter)、日本摄影师横田大辅(Daisuke Yokot)等人强调摄影材料美学的创作实践(图1),但强调摄影的物质性的创作,与其说是回到摄影媒介的本质,延伸摄影作为图像之外的可能性,不如说是在建立摄影媒介自我护卫的卫所。这类创作虽然体现了对于摄影媒介的自我反思,却难以在事实层面撼动作为图像的摄影的地位。

二、“图像”作为一种交集

丧失质量与厚度,作为图像的摄影成为不同媒介、不同艺术与文化领域中的宠儿。即便数字技术使得摄影在现代主义历史中建构的“机械之眼所代表的真相”的说辞一度受到质疑,它也依旧能够在实用性项目和在艺术与文化的讨论中继续保持前卫。对于前者来说,数字技术有助于满足降低成本与提升生产效率的行业诉求;而对于后者,正是不断产生的紧迫性议题为摄影带来了新的讨论场域。

同样,AIGC图像的到来“迫使”包括摄影在内的全部视觉制像领域又一次获得生命力。这种生命力既存在于对有效加速主义(Effective Accelerationism)[5]的信仰的欢呼以及行业的狂欢中,也存在于AI威胁论中,这是一种面向未来的、理念层面的担忧。与数字摄影不同的是,AIGC并不改变图像的存储、传播和观看,也未在对摄影图像物质性的消解上比数字摄影更进一步。对于利用人工智能生成图像这一行为来说,生成拟真的摄影图像与生成绘画图像不存在什么本质差异。然而,我们一旦将摄影制像的机制安置在这一过程中进行审视,AIGC的行为逻辑就显得尤为激进。因为它所丢弃掉的正是摄影长久以来在“给定的现实”与“摄取的图像”之间建立起的关系,正是摄影的图像性造成了这种丢弃行为。

AIGC对于图像性的调用因其训练所使用的数据集而得以实现。虽然不同的AIGC工具或软件所使用的数据集各不相同,但它们都可以看作是一种包含了不同图像内容、主题与风格的百科全书。从图像的内容和主题对图像进行数学意义上的分类辨析,是人工智能训练数据集的任务,这类似于图像志描述。常宁生在其编译的《艺术史的图像学方法及其应用》一文中写道:“图像志(Iconography)由希腊语的‘eikon(图像)和‘graphein(书写)这两个词派生而来。其首要的目标是确定艺术作品中描绘的是什么,并且解释艺术家想要表达的深层意义。”[6]文中借用对荷兰画家维米尔作品《称金子的妇女》的描述来说明其概念:“我们可以看到在一个室内的空间中,一位妇女正站在一张桌子前。她的右手抓着一杆小天平秤,左手撑在桌边。明显凸起的巨大腹部似乎说明她正怀有身孕。在桌面上放着一个装有金砝码的小匣子,一只装有珍珠项链的珠宝盒,以及几枚钱币。背景的墙上挂着一幅图画,而正对着妇女的墙上,还有另一个带框的物件,可能是一面镜子。窗帘是遮闭的,房间里充满了一种不同寻常的奇异光线。”[7]如果将这一段文本描述作为输入给AI的提示词(prompt)生成图像,我们则可以得到下面的图像结果(图2)。

在这一轮生成图像的行为中,AI通过提示词(或者说是一种图像志的前期描述),提供了几种大致符合要求的结果。其中左下第三幅图像的内容与形式相对更加接近维米尔的原作。我们可以在首次描述得到的几种结果中选择一种继续生成新的结果。这一过程可以不断持续和优化,以至于画面的内容与主题可以在细节度和精确性的层面更好地满足我们的设想。除了对图像的内容进行描述之外,通过向AI给定视觉主题或风格依旧能够创造出符合我们心理预期的图像。比如,使用提示词“以全球化与消费主义为主题的当代摄影作品;杰夫·沃尔的照片风格”,将会得到如上的图像(图3)。在这一案例中,提示词并没有向AI确认图像中有什么,它却依旧能够借助我们关于图像主题与创作风格的提示,对“以何种符号介入图像,并以何种形式构成图像”的问题进行恰当地理解。支撑起AIGC理解能力的,恰恰是艺术史中的图像以及数据集中对于这些图像符号的注释与归纳。于是,我们对于AIGC生成图像的方式的理解,与其说它是人们在给予一定提示后凭空创造的视觉,不如说是借助图像分类系统(Iconclass System)[8]来“检索”出图像的可能性。尽管它与实际意义上我们对该系统的检索不同:最终得到图像并非已有文献,不与任何已知图像相同,不实际存在于数据集的资料架上,它如幽灵般出现,只是带有数据集中现有图像的“基因编码”。AIGC图像是在人类对图像性知识不断积累的过程中产生的基因突变的克隆体。

回到摄影,成为图像是其媒介技术的发展之路,将自身抽象为图像也为艺术史、艺术评论以及视觉研究提供了文本与理论写作的便捷材料。摄影以图像性的策略,获得人们对于其易用性的追随,获得在艺术场中持续露出的合法性身份。然而,同样也是因为其图像性,AIGC得以通过转录摄影图像表面上的“基因”,从而获得挑战摄影的可能:通过一种间接经验(数据集与模型)来替代摄影质询现实的直接经验,试图以高精度拟真将图像的说明性变异为证明性,用抽象的知识简化复杂而暧昧的真相。所以,AIGC图像因其与摄影图像表面的相似性,构成了对摄影的对抗姿态,但同时,这也是AIGC与摄影的最大交集。

三、替代摄影的“完美图像”

可以预见的是,AIGC图像的确能够承担一部分摄影的功能,比如占领说明性视觉配图的领域。中国人民大学教授任悦在《AI影像:新闻纪实摄影的再一次危机?》一文中指出“人工智能并非在新闻摄影领域绝对不能使用,它有助于生成插图摄影表达抽象概念。”[9]文中也借用影像文化学者弗里德·里奇(Fred Ritchin)的观点,认为AI确乎能在“吸引眼球、获取流量、讨好读者等方面成为最好的图像生成器” [10]。在需要利用摄影图像进行语图互文、传递信息以及渲染情感时,AIGC相比于摄影,可能更容易高效地取悦观众。摄影师迈克尔·克里斯托弗·布朗(Michael Christopher Brown)在2023年使用AIGC完成了名为《90英里》(90 miles)的项目(图4)。该项目通过一系列数量庞大的AIGC图像讲述了古巴人背井离乡,艰辛跨越哈瓦那和佛罗里达之间90英里的海洋,从而抵达美国的故事。《90英里》项目主要是一种针对写实报道插图(photorealistic reportage illustrations)的实验,是作者对于其多年记者经历中渴望用相机记录,却无法触及的事件的图像化。这一实验的成果,拥有庞大的视觉体量、多样的线索和完整的叙事,模糊了真实与想象的边界,引起了摄影与新闻界关于AIGC图像的广泛讨论。对于《90英里》引发的争议或反响来说,支持与批评,都在证明AIGC图像拥有某种能力,能同时让支持者兴奋,让反对者不安。AIGC的这种能力,指向一种多方面的“完美性”。最易被人提及的是成本控制、效率和可行性等。真正令人瞩目的,在于AIGC生成摄影图像时所体现出的对于图像美学的要求。AIGC利用数据集所训练的模型,带有明显的关于人类审美活动的痕迹,它总是让图像看起来像是一幅“完美”的摄影作品。如果《90英里》中的诸多图像真是摄影照片的话,大概率会因为其呈现出的历史性、戏剧化的瞬间以及艺术化的色彩与氛围被定义为杰作。

AIGC生成的摄影图像是经过精心挑选和细致后期制作的最终成品。AIGC总是严格按照“生成一幅好照片”的标准进行自我审查,即便我们在提示词中不加入任何有助于提高图像审美性的语句。AIGC通过被训练数据集所规训的模型,努力地控制自己生成的图像不出错。在逐步解决一些图像的拟真性问题后(比如混乱扭曲的手指,粘连的身体),AIGC似乎把图像的审美性判断也等同于“对与错”的判断—将图像的艺术完美性赋予同拟真的完美性相同甚至更高的权重。AIGC在我们不能见的角落近乎完美地省略掉了制像过程中的痛苦,直接使得最后的结果,带上一种精英化审美的标注。换句话说,AIGC试图做到的,如果在视听领域,是直接生成技术和艺术上都完美的大银幕电影(比如由OpenAI最新发布的Sora模型,图5);在摄影的领域,则是以最短路径成为艺术或广告领域内被精挑细选的具有膜拜价值的图像。

与其相比,摄影总是显得不那么完美。从摄影师“按下快门”到“产生最终图像”,即便是数字摄影,往往也不存在“直达”的关系。在这一过程中,它产生底片或数据,产生痛苦和焦虑,产生大量的制像衍生物;它占据时间与空间,耗散人的体力。不可否认,以“制作图像”这一目的来看,无论是过程上还是最终图像的美学上,摄影看起来都没有AIGC完美。

四、摄影的回应

如果我们以“不完美的摄影”作为起点,审视、比对AIGC图像,不难发现在人工智能的科技“黑箱”中,早已加入了对于现实与大众审美的偏见。它用代表着艺术精英阶级立场的完美造型,疯狂地进行着排他性的实验。在我们现在能实际使用的绝大多数AIGC程序中,即便将提示词全部换成对抗技术与审美的语句,也丝毫不能反抗AIGC持续强加给我们的审美霸权。不可否认,通过对庞大的视觉知识的学习、合成,AIGC具有无限的视觉实现能力,却似乎无法完成一幅“去完美性”的图像。

而“不完美”,对于摄影来说重要吗?有讨论的必要吗?以Sora模型为例,虽然对于Sora模型所体现出的图像(特别是视频这种连续图像)在时间维度上展现出的拟真一致性与其所创造的艺术审美奇观,我们兴奋不已。然而,真正令人感到吃惊的是其官方网页上展示的关于“中国龙年”“东京列车”等少数场景。这类场景的图像外观,似乎完全地违背了我们反复宣称的AIGC图像所自带的“完美视觉”基因。图像的构成复杂又混乱,展现着无法辨识的主体;图像中的光线凌乱、生硬,极黑和极白处似乎被“切割”了,色彩混乱而丧失结构,更不存在某种戏剧化叙事的编排。然而,这种图像外观却给人一种的确是由照相机、录像机等摄影设备拍摄而来的错觉。观看这类图像产生的恍惚感,似乎来自其在“图像阶级地位”上的自降身份,来自对图像审美权重的归零。

这种“归零”在某种意义上与德国艺术家、媒介理论家黑特·史德耶尔(Hito Steyerl)的观点产生联结。在史德耶尔的文章《为弱影像辩护》(In Defense of the Poor Image)中,她将“弱影像”(Poor Image)大致描述为:低质量、低分辨率,不遵循技术标准,借由数字网络能够被大众轻易编辑共享的,“在影像的阶级社会中没有被赋予任何价值”[11]的一类图像。她认为“弱影像”属于大众,代表了她本人对于具有高技术门槛,拥有完美艺术性的影像的反抗。我们暂时搁置“弱影像”这一概念所引申的政治话语与作者的意识形态,但显而易见的是至少在外观上,上述的案例的确具备“弱影像”的特点。吊诡的是,当我们为Sora所创造的这类不具备审美性的“弱影像”惊叹之时,却没有发现这类图像在摄影中巨量的存在,而这恰恰体现出摄影的制像特点。失焦、抖动、曝光错误是摄影所面临的最多的情况,链接了现实的“不完美”。

AIGC图像中关于“粗糙现实”与“精致图像”的矛盾,实际上也在摄影中存在,或者说这种矛盾首先在摄影中存在。对于这种矛盾,早期摄影的解决方案体现在雷兰德(Oscar Gustave Rejlander)、鲁滨逊(Henry Peach Robinson)的合成图像中,也体现在罗伯特·德马西(Robert Demachy)、海因里希·库恩(Heinrich Kühn)类似印象派画作的唯美图像里。现代主义者在面对这一矛盾时,建立了一种在个人视角下认可照相机机器美学的信仰。像摄影蒙太奇这类脱离照相机的创作实践,其实也在进行着关于粗糙与精致,混乱与秩序的对抗,只是这种对抗弥合在图像的视觉噪音美学之中,也弥合在图像表意的戏剧性之中。20世纪60年代以来的摄影创作实践在面对这种矛盾时,采用了一些更丰富的策略。大量日常的、无意义的快照“登堂入室”,争取成为粗糙现实的代言者,解构着“美”的含义;抑或竭力构建“超真实”的艺术场面,试图将真实和虚构的边界消隐,并以重新定义“现实”的方式来瓦解对这种矛盾性的讨论;再或者,以去风格化、无表情外观、符号的模糊性挖掘一种摄影图像美学的中立地带……

摄影并非不能造就“完美图像”,艺术史中的杰作已经足够证明这一点。然而,摄影图像的“完美”,是建立在“底片—照片”“客体—图像”“复杂的事实—简化的符号”以及“现实—审美”这一组组不同维度的关系之中的,是建立在“不完美”与“完美”的对抗关系中的。如同弗朗索瓦·苏拉热(Fran?ois Soulages)在《摄影美学—遗失与留存》一书中提出的那样,摄影因“不可逆”与“未完成”得以成为摄影,摄影美学也是关于“遗失”与“留存”及二者关系的美学[12]。“不可逆”与“遗失”代表了一种面对现实的勇气与态度,“未完成”与“留存”使摄影拥有丰富的美学可能性。能够制作“完美图像”的AIGC,其“美”的来源,往往只存在于已有的审美之中。当我们乐此不疲地在由AIGC精挑细选的完美要素之间进行排列组合,妄图实现所有的视觉可能之时,殊不知,在这一过程中,“不美”所代表的维度早在其艺术媚雅路径中被无情地抛弃了。相应的,两个维度的对抗性关系也消失了。 AIGC图像最终不假思索地滑向了“完美”,而摄影,则在努力达成“完美”的过程中给出了关于主体与客体、现实与想象、文献与艺术、真实与虚构、现象与语言、大众立场与精英立场等议题的讨论。正是这种讨论,让摄影成为一种极具丰富性、阐释性与延展性的媒介。

结语

我们通过摄影行为在纸张或者屏幕上留下的痕迹—图像—来建构摄影视觉的风格,承担叙事与表意。AIGC图像通过共享摄影图像的一切,让我们产生不安和焦虑。尽管如此,我们并不试图通过将摄影与图像分离的方式来对抗AIGC的越界行为。摄影在诞生之初是作为工业社会与现代性故事的脚注而存在的,但当我们为摄影图像在后媒介的艺术语境中愈发时髦感到欣喜时,就已无须为摄影建设对抗的阵地了。摄影图像能够在其他创作媒介中受到关注与接纳,它也必将以同样的开放态度面对其他媒介,包括AIGC。实际上,摄影应当拥有一种自信,这种自信可能并不来自媒介的特异性,它来自摄影在艺术史、大众文化、社会情感中不可或缺的地位,而这种地位正来自我们对于摄影所代表的多种对抗关系的文化讨论中。也许,AIGC根本无意取代摄影,它也终究不能取代摄影,它会以“提示影像”(promptograph)或者别的什么名字而独立存在,甚至会在现实世界之外的某个世界真正取得统治地位。未来的人工智能,可能会在它所主张创造的完美的平行宇宙的某个角落嘲笑所有对它感到惊恐的人,而摄影,应该依旧能够在人们目前达成共识的那个“现实”及对这个现实的讨论中愈发地富有生命力。

(刘杨,北京电影学院摄影专业硕士,独立摄影师)

注释:

[1]李洋:《论摄影与图像分离的可能—摄影与图像的哲学考察》,《华东师范大学学报》(哲学社会科学版)2023年第2期,第73页。

[2][巴西]威廉·弗卢塞尔:《摄影哲学的思考》,毛卫东、丁君君译,中国民族摄影艺术出版社2017年版,第9页。

[3]祖宇:《博蒙特·纽霍尔与摄影史》,《中国美术学院学报》2019年第3期,第119页。

[4][奥]莫里茨·纽穆勒:《摄影与视觉文化导论》,何伊宁、刘张铂泷、魏然译,人民邮电出版社2021年版,第52页。

[5]Effective Accelerationism,是一种强烈拥护科技发展的新兴哲学思潮。持有该思想的人相信人工智能的进步会让社会更加平等化,因此必须大力发展人工智能。

[6][7]常宁生:《艺术史的图像学方法及其应用》,《世界美术》2004年第1期,第71页。

[8]针对艺术和文化图像进行分类组织的系统,拥有超过28000个描述符,可帮助学者对图像中表现的主题、图案等进行描述和分类。

[9][10]任悦:《AI影像:新闻纪实摄影的再一次危机?》,《中国摄影报》2023年第50期第9版。

[11][德]黑特·史德耶尔:《屏幕上的受苦者》,乌兰托雅译,上海人民出版社2024年版,第32页。

[12][法] 弗朗索瓦·苏拉热:《摄影美学—遗失与留存》,陈庆、张慧译,上海人民美术出版社2022年版,第146页。