三位大师,上影技术的定海神针

许朋乐

上海,是中国电影的发源地。上影是新中国电影的重镇,拥有辉煌的历史,1970年代末和1980年代是这些辉煌的集中体现,上影出品的影片无论数量和质量都独领风骚,成为中国电影的领头羊。这些辉煌的创造,得益于十年浩劫的终结和文艺春天的到来,来自老艺术家创作热情的迸发和青年电影人才华的崭露头角,也归功于以徐桑楚、丁一为核心的领导班子拨乱反正和守正创新。今天回溯这段历史,我们不能忽略、更不能忘却的还有那些年把握上影技术命脉的总工程师、总美术师、总录音师,这三位杰出的技术专家以其深厚的功力,和崇高的威望,带领上影的技术队伍,构建了上海电影技术高水平的牢固基础。我们应该认识他们、了解他们,从而以虔诚和真挚的情感,为三位上影技术的定海神针鼓掌喝彩,深深鞠上一躬。

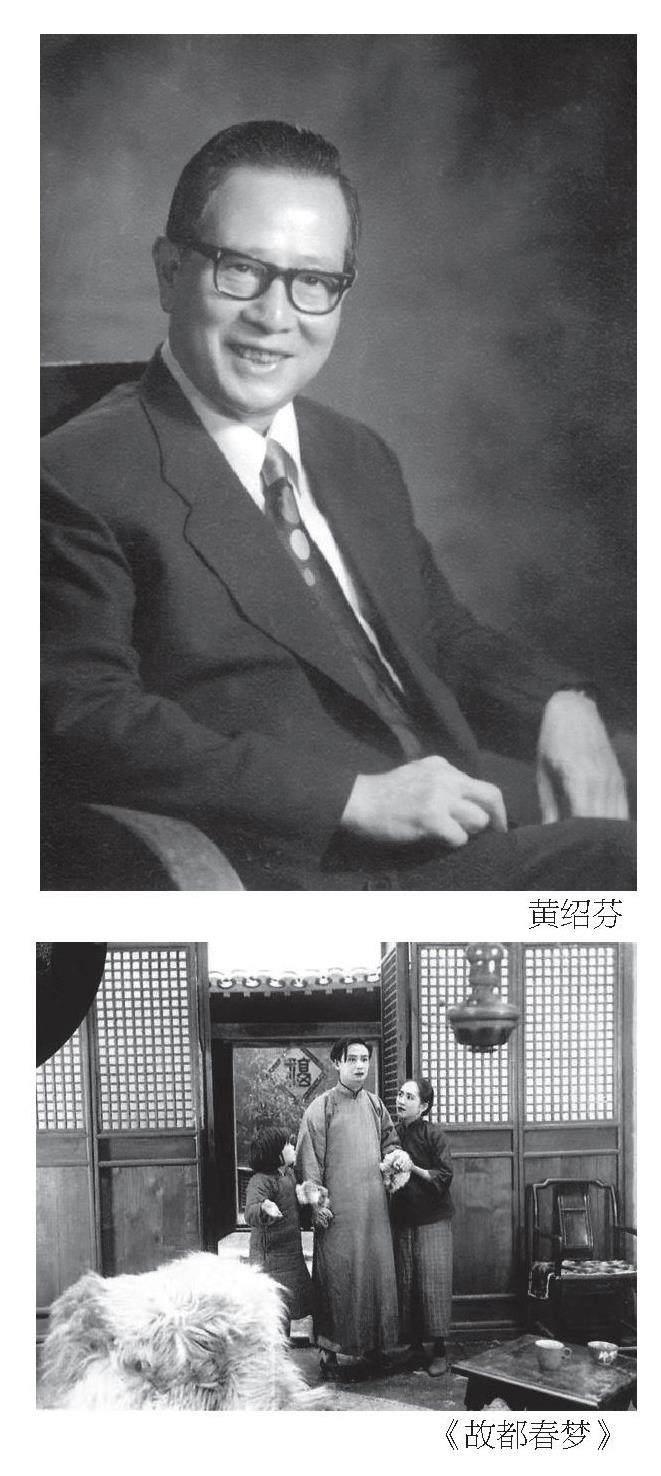

黄绍芬,上影总工程师

在老上影人心目中,黄绍芬先生是一个完美主义者,是一位穿戴精致、生活精美、工作精细的人,是大家公认的“上海老克拉”。一年四季,无论在什么地方,他都是仪表堂堂,既显露出学者的气质,也呈现出大师的风范,比好些大明星大导演更有风采。即便到了耄耋之年,他依然保持着固定的发型,头发纹丝不乱,穿戴时尚挺括,色彩搭配和谐,一副考究的眼镜、一条上品的领带、一双锃亮的皮鞋、一只黑色的公文包,这是他的标配。冬天,一件淡黄色的风衣,夏天吊带西装短裤配短袖衬衫,清爽利落、洒脱大方,派头十足。他几十年如一日,坚持这样考究的打扮,也许和他从事的电影摄影工作有着一定的关联。摄影师,注重的是造型,讲究的是色彩,把握的是影调,用自己独特的目光追求画面的美,自然就得讲究一个“精”字。他就是从自身做起,凭着这么一种“求精求细求美”的精神,成了中国摄影界不可多得的大师。

“黄绍芬”,这名字在电影界如雷贯耳,在上影更是炙手可热。20世纪80年代,上影良好的创作环境和人际关系,形成对领导不称官衔,对前辈也不叫老师,习惯称呼就是姓氏前面加个“老”。唯独黄绍芬,虽然年纪偏大,但没人称他“老黄”。“黄总”是他独享的专称,在上影能被上上下下尊称为“总”的只有黄绍芬,一是因为他担任着上影总工程师的重要职务,虽年逾古稀,但是有他坐镇,上影的技术水平才能走在全国前列;二是他从20年代就投身电影摄影,拍了数十部经典名片,是电影界名副其实的开山鼻祖,是摄影技术发展的见证人和参与者。

黄绍芬老师的一生是好好学习、刻苦钻研,不断求新、开拓进取的一生。他从叩开电影艺术大门开始,就与电影结下不解之缘。那时,正是中国电影方兴未艾的时代,许多来自广东的文化人和民间资本捷足先登,纷纷在上海开公司、建片场,开创了民族电影的肇始,如新会人黎民伟创办了民新影业公司,番禺人罗明佑组建了联华影业公司。这些公司的诞生也吸引了许多有志于电影的广东青年来上海寻求发展,实现梦想。人杰地灵的中山就先后走出阮玲玉、黄绍芬和郑君里三位在中国电影史上留下浓彩重墨的杰出人才。黄绍芬1925年远离故乡中山,闯荡上海。那时,他才14岁,繁华的上海和神奇的电影世界令他好奇,充满憧憬。他先进入上海民新影业公司学习摄影、洗印、照明,很快就掌握了电影技术的关键部分。1929年他来到实力雄厚的联华公司,开始了自己辉煌的艺术生涯,凭借他的聪颖、勤奋、踏实、肯干,他完成了自己的摄影处女作《故都春梦》,这部由孙瑜导演,阮玲玉、王瑞麟、林楚楚等明星联袂出演的电影所产生的强烈反响,也让黄绍芬声誉鹊起,拥有了自己的地位,很快他就升任联华的摄影组组长。之后,他又转入新华和文化影业公司专事摄影,还担任了文华影业的技术总负责人,这为他解放后担任上影的技术总管积累了经验和声望。

作为中国电影摄影的领军人物,黄总一生拍了近百部影片,其中不乏名片佳作,他高超的摄影技术和精湛的艺术处理,为这些传世经典流芳百年作出了不可磨灭的贡献。《故都春梦》《三个摩登女性》《母性之光》《夜店》《假凤虚凰》《女篮五号》《聂耳》《林则徐》《枯木逢春》《霓虹灯下的哨兵》等,彰显了黄老师深厚的艺术造诣,也记录了黄老师执着的技术追求。更难能可贵的是,黄老师在艺术处理上绝不因循守旧、墨守成规,对传统的技法在继承的基础上大胆革新,用光影色彩的鲜活和灵动赋予影片生命力和感染力。创新,是他前行的动力,中国第一部彩色戏曲影片电影版越剧《梁山伯与祝英台》和立体影片《魔术师的奇遇》的拍摄,都是由他亲力亲为、大胆探索、反复实践而取得成功的。

我是1981年担任上影画报编辑时认识黄总的,那时他已进入古稀之年,仍然神采奕奕、劲头十足地发挥着作用,心无旁骛地对年轻人的成长呕心沥血。认识黄总后,我的第一感觉是,他不仅形象酷,鹤发童颜,背不驼腰不弯,身板硬朗,而且心地特别善,和蔼可亲,待人接物知分寸有风度。他是老前辈,但从不倚老卖老、老气横秋,无论谁找他,他都是一脸春风,稳笃笃,笑眯眯,操着一口夹杂广东口音的普通话,和风细雨地和你聊。他能解决的事不推诿不拖延,讲道理,出主意,提建议,讲话实实在在,做事兢兢业业,从不打一点马虎眼。尤其对技术上的点点滴滴,是是非非,不绕弯子,不讲面子,喜欢“竹筒倒豆子”。他认为,摄影的职业特点,要看得清楚,要拿捏得准,不仅构图要美,不能拖泥带水,聚焦要实,曝光要恰到火候,凸显说的质感和人物的特性,不能过头也不能不足,即便失之毫厘,也会在艺术上造成损失,带来遗憾。黄老师常用这样的道理诫勉自己,教诲后辈。作为摄影权威、技术专家,找他请教的,求他指导的,他都热情接待,仔细传授,毫不吝惜自己的时间和精力。新片开机,他会根据影片的风格样式在技术上提出具体要求,审查样片,他一丝不苟。作为总工程师,他善于吸取别人的意见和建议,注重调动年轻人的创造性和积极性。他常说,自己是学徒出身,没有读过多少书,也没有丰富的理论基础,完全是师傅一招一式教会的,因此尽管年龄差距比较大,但他乐于和年轻人交朋友,向他们传授经验,也从他们身上汲取营养。在他的办公室里,最多的就是有关电影技术的书,他践行着“活到老、做到老、学到老”的格言,在技术岗位上辛勤工作了一个甲子。

随着时代的发展,今天的电影技术已进入一个全新的时代。也许黄总常做的事已经成了过去。但再先进的技术,还得靠人掌握、体现,还得寄托于理想和追求,还得继承和弘扬黄总那种做事精细、精致、对艺术精益求精的精神。

总美术师韩尚义

韩尚义,深耕电影美术界近六十年,不仅造诣深厚、技艺精湛、经验丰富,而且为人豁达大度、温文谦恭、坦诚和蔼。他严于律己,事事以身作则,发挥表率作用;还关心晚辈,提携后人,热情指导帮助年轻的美术师成熟成才,挑起大梁。作为上影的总美术师兼副厂长,他不仅亲临第一线,担纲一些重点影片的美术设计,而且仔细过问上影出品的每一部影片的美术设计,严格把握总体基调。对每个投产的电影剧本,他都要反复研读,并和导演、美术一起认真商榷,依据影片风格和导演的艺术追求,提出具体要求和设想,一幅幅场景图、气氛图他都会反复斟酌,关于场景搭置、人物造型、服装设计、道具陈设,开拍前都要向他提供专业的阐述和报告,他会组织相关人员一起审读,给予必要的完善和丰富。他是一位被大家尊重和爱戴的长辈,但是他不愿意人们称他“韩厂长”“韩总”,一声“老韩”,他听得最舒服,脸上爬满了满足的笑意。

老韩这种不讲究、挺随意、乐呵呵的秉性,是他的经历铸就的。他从贫困中走来,靠着勤奋与刻苦,在生活的最底层摸爬滚打,在电影拍摄的第一线攻难克艰,一步一步走向成功。他自幼酷爱画画,富有想象力和创造力,尤其在漫画方面颇有天赋。但出身寒门,温饱难继,又怎能遂愿而求呢?13岁他就辍学了,独自一人闯荡上海滩,在这片新奇的世界里寻觅自己的人生。他做过学徒,当过教员,也参与一些商业广告的设计,期待有一天能把孩提时代的梦想变成现实。20岁那年,日寇入侵,爆发淞沪会战,他满怀爱国之情,毅然辞职,用手中的笔创作一幅幅漫画,鼓励民众抗日,由此走上了一条能抒发家国情怀、追逐理想心愿的人生之路。1938年他凭借自己的热情和才艺,考入位于武汉的国民政府军事委员会第三厅所属的美术科。第三厅由郭沫若先生主政,领导着多个抗敌演剧队,云集了一大批共产党员和进步文艺工作者,徐悲鸿主持的美术科集聚了许多来自全国的著名进步画家。能与这些大家一起并肩战斗,韩尚义如鱼得水,在抗日的洪流中不断锤淬锻炼,在大师的熏陶濡染下努力提高绘画技艺,画漫画、宣传画,写文章,干得热火朝天,还有幸参加了郑君里导演拍摄的纪录片《民族万岁》,深切地感受到电影特有的表现手段和艺术功能,领悟到自己手中的笔,不只是谋生的手段,更是战斗的武器,坚定了他为民族奋斗、为国家奉献、为人民服务的信念和理想。

韩尚义的电影美术生涯逐步走向成熟,起点是抗战胜利后,他加入了由地下党领导的昆仑影业公司。《一江春水向东流》这部在中国电影史上占据重要地位的经典之作,彰显了他美术设计的风格和技艺,奠定了他在电影美术界的地位。更让他挥斥方遒,拓展自己的领域而达到炉火纯青的黄金阶段,是新中国成立后。他先后担任《林则徐》《聂耳》《枯木逢春》《从奴隶到将军》《南昌起义》《子夜》《梅兰芳舞台艺术》《周信芳舞台艺术》等影片的美术设计。这些影片在中国电影史有很高的地位,自然老韩在美术界的声誉鹊起,他还凭藉《子夜》的精巧设计和鲜明风格,荣膺第二届金鸡奖美术设计奖。

老韩是一位善于思考,敢于创新、勤于总结的艺术家。他能画,也能写,有丰富的实践经验,也积淀了厚实的理论。他相继出版了《论电影和戏剧的美术设计》《电影美术漫谈》《电影艺术美漫谈》《电影美术散论》等专著,为中国电影美术的发展提供了借鉴和指导,在业内享有重要影响。80年代,他大胆提出,用“美工”这一称呼界定电影美术设计的职位,难以体现这项工作的内涵和职能,应该用“美术设计师”取而代之。他的呼声得到行业和领导的首肯,从此,“美术设计师”成了专业名称,也堂而皇之上了电影字幕。“工”“师”的一字之差,充分展示了老韩对电影美术的独到而深刻的理解。

老韩是学术权威,兼任着全国许多专业学会的领导,也是上影厂的副厂长,有职有权;但从不指手画脚,颐指气使、摆架子、耍威风,更不图虚荣谋私利,满脑子就是色彩、造型。他心宽体胖,一脸佛相,见谁都是客客气气、和蔼可亲,有事请教他,他总是不厌其烦,释疑解惑。80年代,上影创造了辉煌,老韩功不可没。那个年代上影能独立拍戏的美术师,没有一个没有得到他的指点和帮助。提携奖掖年轻人,是他的一贯作风。《南昌起义》的美术设计获得金鸡奖后,作为总美术师,老韩不露声色,把功劳记在年轻美术师颜昌铭的头上,举荐他参加颁奖大会,上台领奖。他“肚子里能撑船”的气魄和肚量,在上影是有口皆碑的。

我真正认识韩尚义先生,是1981年。在他的积极呼吁和策划下,停办多年的老牌电影画刊《上影画报》复刊了,我有幸成了编辑。老韩既是分管领导,又是“兼职编委”。每次开编委会,不管多忙,他一定带着事先准备好的意见准时参加,而且会像一个普通编辑一样,和大家平起平坐商量讨论。他的发言没有官腔,很朴实很耐听,音量不大却分量很重,话语不多却条条在理。谈问题开门见山,找缺点一针见血,提设想实事求是,话都讲到点之上。最让我敬佩的是,他从来不一锤定音,而是倡导“八面来风,大家做主”,喜欢不同意见的碰撞,谁有道理就听谁的。他毕竟是老法师,想得很周到,常提醒我们,心里要想着读者,切不能抱着“我编你看,编啥看啥”的心态编刊,要研究画报的读者是谁,要了解他们的口味,在内容和编排上一定要兼顾普及性、艺术性、可看性和刊物自身的独特性。在他的提醒和督勉下,我们设置了很多读者喜欢的栏目。譬如“银海微波”,公开登载一些著名艺术家彼此间往来的书信,让读者从另一个侧面去了解这些艺术家的创作和生活。他是漫画家,十分清楚漫画的作用和效应,他倡导用漫画的形式展现电影摄制过程中发生的一些趣闻逸事,于是画报开辟了“阿迷新传”漫画连载。别看小小几幅漫画,但每期要出新意、出趣味、出幽默,不是好办的。老韩亲自出马组织了一个班子,寻选题,搞创作,集思广益,花费了大量时间和精力。他还十分注重读者的反馈,又鼓励我们增设了“阿咪茶座”栏目,为编辑和读者的交流架起桥梁。没想到,茶座一开张,生意挺兴隆的。老韩听到这样的结果脸上乐得像一幅漫画。

在我心目中,像老韩这样具有极高的专业水平,又爱护尊重下属的领导,真的不多。和他相处,感受到的不是领导的旨意,而是朋友间的亲密和真挚。这样的人,历史会留下记录,我们也会永远怀念他。

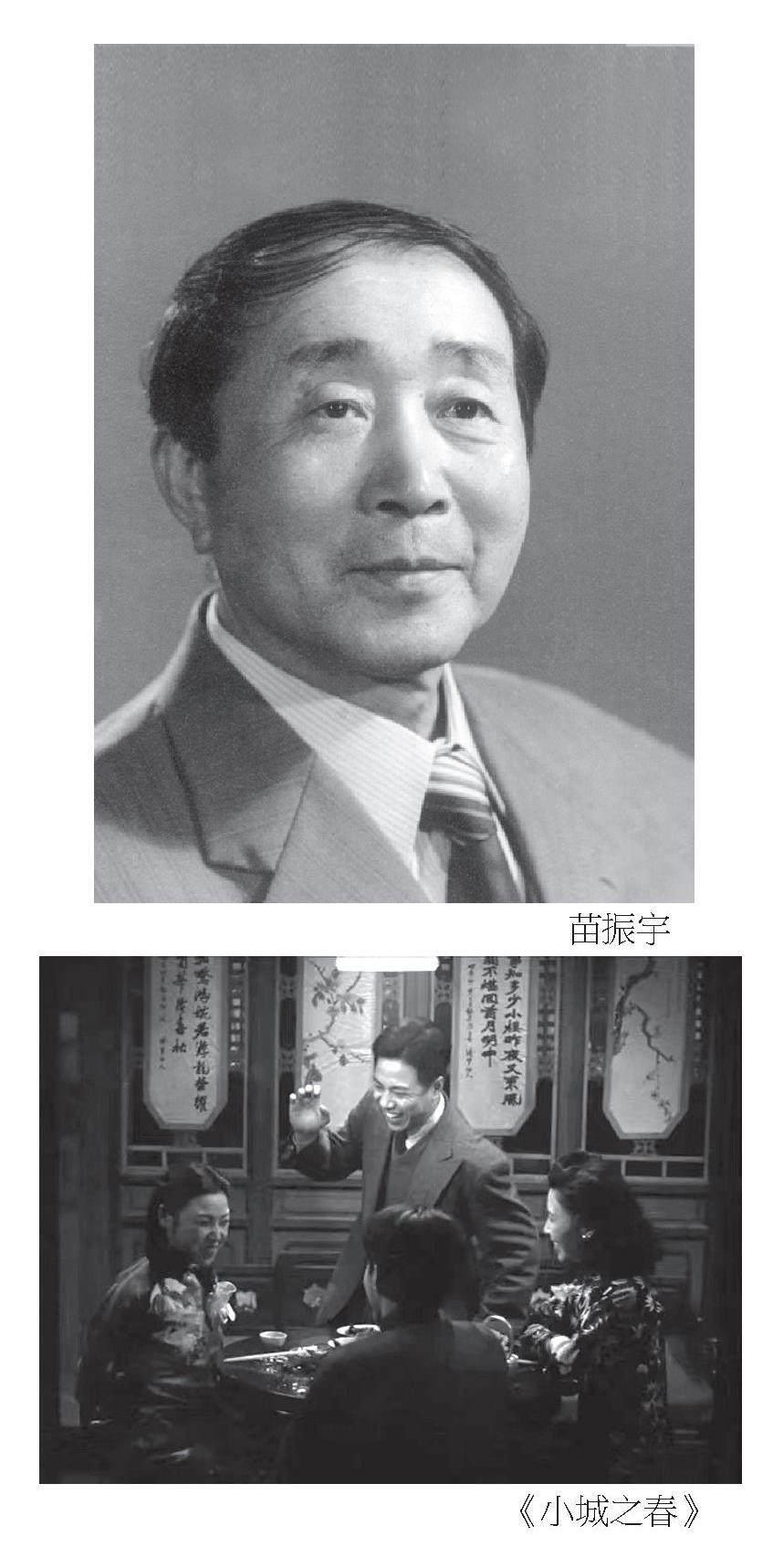

苗振宇,上影总录音师

和黄总、韩总相比,苗振宇先生的年龄稍小些,但他接触电影的时间并不晚。十岁那年,他就出现在蔡楚生导演的中国第一部儿童片《迷途的羔羊》中,在这部表现在社会底层挣扎的流浪儿童凄惨生活的影片中,天资聪慧的苗振宇演得真实可信,像一颗破土而出的小苗,让人眼睛一亮。他还出演了宣传抗战的电影《小五义》,似乎未来小童星正向他招手。不过,他没有沿着这条路继续走下去,随着年龄和阅历的增长,孩提时代的天真无邪悄声无息地隐退了,他对电影有了更清晰的了解。他检点自己不是块当明星的料,他发现神奇的电影还有更吸引他的地方。他决定改行当场记,在稍作尝试后又很快转学录音。在他看来将现实生活和自然界中的缤纷繁杂的声音插上艺术的标签,真实地呈现在银幕上,太奇妙太迷人了,不仅能让自己独当一面、充分发挥才智,又能为电影插上翅膀、显示更强的感染力,这门技术,值得自己学习钻研一辈子。

苗总出生于河北保定,天生一条北方汉子,他率真诚恳,正直宽厚,对待每一次创作,对待每一位合作者,他都一腔热诚。他喜欢踏踏实实地干,不喜欢夸夸其谈地说。从1941年开始从事录音创作,他从助理到录音师,再到上影技术办公室主任、总录音师,不仅在录音技术上技高一筹,而且为人做事也赢得大伙的尊重。40年代,他积极参与进步电影的摄制,留下《生死恨》《小城之春》等多部优秀作品。其中《生死恨》是京剧大师梅兰芳主演的舞台艺术片,也是中国第一部彩色片。作为录音师,如何将梅先生精美的说白、圆润的唱腔完好无损地录制在胶片上,苗振宇做了艰难的探索和尝试,取得了非常好的效果。《小城之春》被誉为华语电影的扛鼎之作,才华横溢的导演费穆将电影的诗意和民族的传统审美融合一体,铸就了一部经典。苗振宇是被费穆导演选中,从实验电影工厂聘请到出品公司文华影业担任录音师的。费穆看重的是他对声音的把控和细腻准确的技法,尤其是影片中有许多需要同期录音的镜头,稍有疏漏就会失去影片追求诗意的风格。譬如,影片女主演张鸿眉在影片中唱的两首歌,费穆就提出一定要原汁原味,非但不能代唱,而且必须同期录音。导演的信任,对张鸿眉是一次挑战,对苗振宇也是一场考验。可喜的是张鸿眉战胜了自我,苗振宇超越了水平,经过双方共同的努力,费穆先生如愿以偿,《小城之春》也久演不衰,还走出了国门。

电影是声画艺术,自从电影从无声进入有声阶后,融为一体的画面和声音相得益彰地凸显出第八女神超乎现实的艺术感染力,作为寻觅、捕捉、制造声音的录音师成了摄、录、美三驾马车不可分割的一部分。苗振宇在声音艺术上的造诣,为他开辟了宽广的创作天地,尤其在新中国,他的才华被认可被重用,用他的高超的技术为数十部影片添辉加彩,几乎每年奉献一部,而且都是名导演名演员联袂打造的重点影片。从《女司机》《南征北战》《渡江侦察记》《天罗地网》,到《沙漠里的战斗》《翠谷钟声》《万紫千红总是春》《老兵新传》《摩雅泰》《阿诗玛》再到《白蛇传》《子夜》《雷雨》《姐姐》等,他几乎和上影颇有影响的导演、演员都合作过,他也和这些创作严谨,有审美追求、理想目标的老艺术家,一起思考、摸索、探求、创新,在光学同期录音、制作不同要求的音响效果和混合录音等方面有了长足的提高。拍《南征北战》时,导演汤晓丹提出,作为战争片,枪炮声的效果会在声音中占很重要的地位,如果过于凌乱、嘈杂,会影响观众的观赏效果,他希望在声音的节奏、层次、音量的处理上要有交响乐的味道,既体现场面的激烈,也不因为过于密集嘈杂烦扰观众。苗振宇义不容辞地接受了近乎苛刻的要求,仔细琢磨,反复尝试,一遍又一遍,在技巧上找突破,在容量多少、时间早迟、节奏快慢上不断调试,终于得到汤导演的赞赏,取得了预想的效果。这次创作所积累的资料,很长时间成为拍战争片必用的参考依据。

正因为苗振宇先生勤奋好学,敢于打破成规,1958年,他被国家选中,派往苏联考察电影技术。虽然时间不长,但作为完全照搬苏联模式的中国电影的录音师,能亲临技术前沿实地考察,毕竟开了眼界,涨了知识,对自己未来的发展更有了信心。果然回国后,他一头扎进了我国第一部宽银幕立体声电影《老兵新传》的创作中。他结合自己考察的收获,创造了一套完整的直接剪、套磁底和磁片混录的新工艺,提高了经济效益,增强了艺术效果,第二年就从第一届莫斯科电影节捧回了技术成就奖。

苗振宇先生从不满足于已经取得的成绩,他认为“艺无止境”,不同题材不同风格不同导演,对声音都会有不同的要求,都会给自己推出新课题。戏曲片《白蛇传》,导演提出怎样柔化锣鼓声的单调和喧闹,又不弱化京剧的特色?他废寝忘食,做了成功的尝试。《阿诗玛》是一部歌剧构建的故事片。为了扬长避短,使每一种形式的声音都能“和谐相处”,他针对这部影片的特色,认真参考其他影片,做了详细的比较和剖析,找到主攻的弊端和不足,拟定了细腻周到的技法,完美地将演唱与对白、唱腔与环境声、画面和声音节奏这一对对矛盾体,毫无破绽地糅合成统一体。声音元素为这部少数民族电影飞向全国插上了金色的翅膀,赢得亿万观众的喜爱。

在上影,苗振宇先生是一位同侪视为典范、后辈敬若榜样的大师。几乎所有六七十年代从事录音工作的同志都得到他的传授和帮助,上影的录音队伍所以能长盛不衰,始终走在全国的前列,和苗振宇这位总录音师的辛勤工作是分不开的。今年是他诞辰百年。缅怀他,追思他,成了许多老上影人的信念。我是搞文学编辑的,和苗振宇先生接触不多,但他魁梧的身影和富有节奏感、分寸感的言行我记忆犹新。他在我眼中是一位慈祥的长者、和善的老师。他的脸上写着憨厚,他的目光充满慈祥,他的言语朴实真诚,像隔壁的爷叔,很容易让人亲近。他的低调,他的谦逊,甚至他的木讷,都会在我心中录下令人琢磨的声音,是谆谆诱导,是耳提面命,是一种语重情长的鼓励和鞭策。这些,就像有生命力的音符,永久地植入我的心中。