国礼译者与法国文学的60年不解缘

李英菁

李玉民在北京的家中向《中国报道》记者展示国礼版本《三个火枪手》。

5月9日,国家主席习近平在巴黎爱丽舍宫同法国总统马克龙举行会谈。会谈前,习近平主席向法国总统马克龙赠送了多部中国翻译的法国小说。这其中,就有著名翻译家、首都师范大学外国语学院教授李玉民翻译的《三个火枪手》中译本。

1964年,法国成为第一个同中国正式建交的西方大国。在同一年,北京大学西语系的毕业生李玉民作为新中国首批公派留法学生之一,前往法国雷恩大学进修。在这个位于法国西北部的城市,李玉民与法国文学结下了不解之缘。

一生最大的投资

李玉民曾获法国诗社翻译奖、傅雷翻译出版奖等多个翻译大奖,翻译有雨果的《巴黎圣母院》《悲惨世界》、大仲马的《三个火枪手》《基督山恩仇记》、加缪的《局外人》《鼠疫》等百余部著作,其中半数是国内首译。

然而,李玉民在接受《中国报道》记者采访时坦言,当初刚从北京大学毕业时,他不觉得自己有独立翻译书籍的能力。直到1978年被分配至北京外国语学院分院(即首都师范大学外国语学院前身)教学后,不惑之年的李玉民才执笔出版第一部译著,自此投身法国文学翻译工作,笔耕不辍45年。

在北京大学学习期间,李玉民对法国文学的了解还停留在19世纪末、20世纪初,而在雷恩大学的两年,他接触了更多法国现当代作家和作品,这对他之后的教育工作和文学翻译工作都大有裨益。

“从法国回来的时候我什么也没买,除了两箱书,这就是我一生最大的投资。”这两箱法文原著被李玉民保存到现在,其中就有多部他翻译过的经典著作。

在众多法国文学经典里,司汤达的《帕尔马修道院》对李玉民来说尤为特别,这是他尝试翻译的第一本书。“翻译《帕尔马修道院》完全出于我的个人兴趣,最终并未出版。”李玉民回忆,“大学时读法国文学多是泛泛而读,不求甚解,而翻译需要逐字逐句地抠。”

两年时间,他翻译了100多万字,这段经历也为他日后从教和正式进入翻译领域打下了重要基础。

“手头上必须有事忙,心里头才觉得踏实”

“译者不是万能的。”李玉民讲道,保持做事的热情是他的“独门心经”。“我一直觉得,人多做事不吃亏,所以遇到什么事我都不排斥,能干就干。我是一个闲不下来的人,手头上必须有事忙,心里头才觉得踏实。一天到晚什么都不做的生活对我来说反而太累。”

李玉民相信,一通则百通,无论是学习、生活还是工作,即使看起来很不起眼,只要上手去做,解决了问题,就一定会有收获。

正是靠着在实践中的不断摸索,李玉民打开了自己通往翻译宝殿的“通天途”:“没有专门的老师来教我如何翻译,都是在一本书一本书的积累和一个字一个字的推敲中获得的知识与经验。”

在李玉民看来,保持学习的能力是一名译者最重要的素质。2010年,李玉民凭借《上学的烦恼》摘得第二届傅雷翻译出版奖,在他以世纪经典为主的译作库里,这部获得2007年雷诺多文学奖的作品可以说是真正的“新书”。以往工作中的“老朋友”,那些复杂的文法、难以理解的古法语,诸如此类难点、痛点在这本新书面前失效了,让李玉民最头疼的是年轻学生口中的时髦词汇。面对这些时兴的新词、惯用的俚语,除了翻阅各种资料和求助于法国朋友,所能依靠的,便只有不断地学习和积累。

秉承着这样的心态,如今,85岁的李玉民仍然没有放下翻译工作。他调侃,自己人生的前40年“一事无成”,似乎是在为后45年做准备,然后用45年做了85年的事。

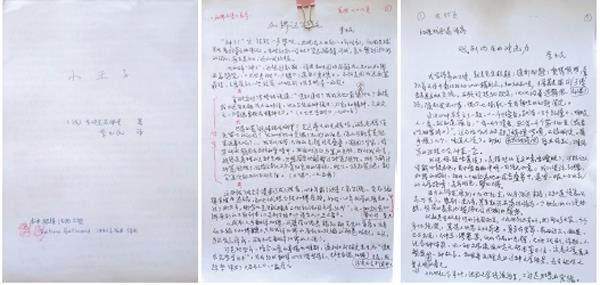

李玉民整理保存的翻译手稿。

“翻译就是我的乐趣”

“我的生活没有过渡,除了时间更自由,和没退休时是一样的。”李玉民告诉记者,“翻译就是我的乐趣。只要身体状态可以,我就会工作。离开教学岗位已经20多年了,我的精力和刚退休时比并没有衰退,有时效率甚至还要更高一些。”

近几年,身边不少老友因为健康原因离世,李玉民感到寂寞和孤单之余,也更加重视自己的身体。如果感到疲劳,便不会再像年轻时一样勉强自己完成手上的工作,而是顺其自然,睡一觉或者活动一下,休息好再继续工作。

“如果前一天晚上休息得比较多,凌晨3点就醒了,我也会直接起来做事。我的一天可以有五六个早晨。”李玉民说,“时间安排自由,又能做喜欢的事,这对我来说是一种良性循环,让我能保持自己的力量。”

李玉民始终认为,没有热爱无法成为一名真正的翻译家,而翻译的意义正在于为文化交流架起桥梁。在他看来,翻译不是机械地照搬词义,而是用本国的语言写作,通过译者的理解和文字传递出原著的精髓。每当有读者通过自己的译作爱上法国作家和法国文学,他都倍感欣慰。

5年前的尼斯夜谈,法国总统马克龙送给习近平主席一本1688年出版的《论语导读》法文手抄本;豫园茶叙,习近平主席回赠了法国名著《茶花女》首版中译本。中法建交60周年之际,这些饱含译者心血、热爱的“书礼”再次成为连接两国文化与情感的纽带。

采访最后,李玉民忆起中法建交50周年之际重访法国,和当初同批留法的同学一起再游雷恩,转眼10年过去,这位耄耋老人的精气神依旧不减:“我有信心,70周年我们还能再见!”