硕里阿拉卤簿乐

我脑海中突然跳出一本书。这是几年前,在北京故宫太和门西庑,我在观览清宫卤簿仪仗展。卤薄,《汉官仪》释义:“天子出车驾次第谓之卤,兵卫以甲盾居外为前导,皆谓之簿,故曰卤簿。”故宫博物院展出的伞、盖、扇、氅、幡、旌,令人目眩神摇。浮现在我脑海中的这本书是我从网上淘到的人民音乐出版社1999年出版的《满族民歌选集》,所载清廷饶歌,即帝王出行时演奏的卤簿乐,其中一首歌让我思念起家乡的一座山冈。

《满族民歌选集》分别收录了劳动号子、山歌、小唱、儿歌、萨满神歌等。在34首清代宫廷饶歌中有一首《溯兴京》。兴京是我家乡新宾民国十八年(1929年)之前的旧称。历史似有今之Al功能,迅速在我脑海中生成图像:一个王朝的卤簿仪仗队在家乡的一片山冈之上初露端倪。从这座山冈输出到故宫的一种文字,高挂于故宫各大门殿之上不胜枚举的匾额内与汉字并写的满文,它们仿佛长出翅膀纷纷飞向源头——我看见一个名叫额尔德尼的披甲人站在冈上,双手抖落出一串串珍珠似的符号,化作冈下金岗河里的千万朵浪花,奔流而去,入苏子河、浑河、辽河,入辽阳、沈阳,直至流入北京故宫。

这座山冈就是硕里阿拉。

硕里阿拉,一座低矮或平顶的山冈。它还有一个因循历史而形成的习称——费阿拉。费,意为老、旧。老旧的山冈是因人而言,名从主人,主人已去,山冈又回归自然,所以我采用它的自然之名,只因青山不老。

硕里阿拉地处辽宁省新宾满族自治县境内,地理坐标为北纬41°39′46″、东经124°51′30″,海拔377米,现今无房舍,无居民,属于山野。夏天,时有汽车或摩托车从远处的公路上经过,穿越山冈北面一个叫二道河子的村庄,马达声由远及近,山谷随之轰鸣。偶然能见到人与畜,隐约在山冈周边葱茂的树灌里,或在田间劳作,或行走在蜿蜒的坡地小路上,如画中人,悄无声息。绿油油的庄稼在冈间几层平台地上叠翠,青纱帐层碧如海风掀起的波涛。到了冬天,这里的一切都被大雪覆盖了。好友杜玉祥曾发过一张山冈的航拍图,大片的白雪庄稼地用褐色山林镶嵌着肩吞与裙甲,一堆一簇裸露在雪外的庄稼码恰如盘固在雪袍上的一排排鼓钉,垄沟如衣纹,整幅图看上去像大地穿上一副白色的铠甲。

清廷饶歌《溯兴京》唱道:

溯兴京,寅帝乡,

奠中原,覆万方。

溯,沿水逆流而上,往上推求和回想。寅,居敬也,意思是持身恭敬。显然,歌词来自清廷,而非民间。兴京,天聪八年(1634年),赫图阿拉城被皇太极尊为“天眷兴京”(硕里阿拉距赫图阿拉城仅有三千多米,两城系新城与旧城的关系),赫图阿拉城清代设衙门、府,所在地民国后设县公署,皆以“兴京”为名。清廷“溯兴京,寅帝乡”,旨在“水源木本,继序不忘”。我作为生长在这片土地上的一个后人,伫望卸下历史荣耀、回归大自然的硕里阿拉,听着清廷饶歌对它“绿水环青嶂,龙兴气蜿蜒”的溢美之词,无法想象这样一座普通的坦然贞守在辽东浅山区内如浅绛山水画般的山冈能让一个王朝“文移北斗成天象”。

历史不容置疑。明万历十五年(1587年),清太祖努尔哈赤在硕里阿拉创建了第一座王城,在此居住16年,称王。万历二十年(1592年),清太宗皇太极在冈上出生。有人赋予硕里阿拉这样一个历史定位——清太祖的创业之城,爱新觉罗氏的崛起之城,储满了女真人对未来的无限憧憬,也潜载着大清王朝“艰难开创”的记忆。

沉淀在硕里阿拉的那段历史早已被国内外专家学者深入挖掘整理,形成诸多文献。我纠缠这里目的单纯,像一个痴情的追剧者,只为探听清廷仪仗乐的第一乐章。

我找到一部古籍,是朝鲜使节申忠一所著《建州纪程图记》。申忠一作为朝鲜南部主簿,曾于万历二十三年(1595年)到访硕里阿拉城。为何不是硕里阿拉纪程图记,而用“建州”一词?地理,地有山川原隰,各有条理。硕里阿拉城则是历史套着历史,就像它是一座套城一样。

“建州”是明成祖朱棣为了压制北元残余势力、控制女真聚居地各个部落而设置的军事行政机构名,具有地理与族群意义。努尔哈赤的六世祖孟特穆接受“建州卫”袭职,接授地点在奚关城(今吉林省梅河口市海龙镇古城),又辗转到朝鲜半岛的阿木河、灰扒江方州西部的余下(今吉林梅河口山城镇北山城)等多地,明正统三年(1438年)被努尔哈赤七世祖母也吾巨的外孙李满住带到硕里阿拉,李满住所建村寨被称“建州老营”。百年后,努尔哈赤在建州老营的废墟上筑起自己的第一座城池。建州分左、中、右三卫,努尔哈赤家族世袭建州左卫袭职,势力最大,成为建州女真的主体,所以申忠一将纪程冠名建州。

酒数巡,兀剌部新降将夫者太起舞,奴酋便下椅子,自弹琵琶,耸动其身。舞罢,优人八名,各呈其才,才甚生疏。……宴时,厅外吹打,厅内弹琵琶、吹洞箫、爬柳箕,余者环立,拍手唱曲,以助酒兴。

这是《建州纪程图记》中关于音乐及乐器仅有的记载。太,指布占泰;奴酋,即努尔哈赤。丙申正月初一,申忠一受邀参加了努尔哈赤及上层贵族的年宴,留下上述文字。

申忠一来硕里阿拉是为了缓和朝鲜与建州的紧张局势。按《建州纪程图记》的说法,建州卫女真人越过边境进入朝鲜采人参,被朝鲜边将杀害,努尔哈赤准备报复,申忠一带国王文书前来修好,并刺探建州虚实。他带领翻译等随从数人自满浦渡鸭绿江,沿今浑江支流新开河、富尔江前行,至硕里阿拉,住了8天,度过春节,转年正月初五由原路回国。将会谈经过以及所见所闻分条记述,绘制纪程图长卷二幅,上交国王。1938年,申忠一个人珍藏的《建州纪程图记》原件被朝鲜人发现,第二年就被稻叶岩吉收入《兴京二道河子旧老城》一书中影印发表。

申忠一用汉字书写《建州纪程图记》,不用翻译,大致都能看懂。遗憾的是他所见所闻不多,记录了硕里阿拉的地理、城池建筑、军事、人员、谈判、努尔哈赤的体貌及所居城中木栅城,在音乐与仪仗方面还有一句(鼓楼)“昏晓击鼓三通”,再无其他。历史上,努尔哈赤这时已受明封为龙虎将军,曾五次进京朝贡,开了眼界,归来后出入栅城,礼乐迎送,只是仪仗简朴。申忠一则为我们提供了仪仗所用乐器——琵琶、洞箫、柳箕、锣鼓、木梆,打仗吹的法螺、喇叭,向我们展示了东北偏远地区少数民族的音乐的样式和内容特色,尤其是柳箕。

簸箕由柳条编成,既是劳动工具又是鼓,是女真人为歌舞伴奏的独特乐器。鼓手左手拿簸箕,右手拇指与食指夹握两根竹筷子,划、拨、挝、刮、爬、打,令簸箕发声。两根筷子就像两匹骏马奔驰于簸箕面儿、帮儿、背儿、沿儿,奋蹄踏屣,凸凹垄间,发出不同的节奏和音调。记得我在家乡时还写过一段簸箕表演唱,说的是努尔哈赤第二任大福晋带领妇女在冈上水煮下山的鲜参,煮熟后晒干,炮制出红参,打破了朝廷的经济封锁,让原来卖不出去、大量腐烂的鲜参得以贮藏和运输。当然发明红参这一功绩最后归到她丈夫头上。

福晋衮代有功德,

煮晒鲜参家家学。

锅里煮,外边晒,

红参卖出好价格。

申忠一的《建州纪程图记》并未让我的好奇心得到满足,不免遗憾。硕里阿拉留下的历史文献有限,努尔哈赤于年宴上自弹琵琶,耸动其身,两个肩膀一抖一抖,像萨满模拟鹰鹞在长空中展开两扇羽翼搏击风云,时而舒缓,时而猛烈,猛烈得像猎鹰海东青捕捉天鹅一样振翅。他弹的是什么曲子?余者拍手唱曲,是唱饶歌吗?什么内容?

现今所知流传年代最早的琵琶曲《海青拿天鹅》源于女真先民肃慎人的图腾文化,早在元代就已经广泛流传。努尔哈赤能弹这支描绘勇猛的海东青经过激烈搏斗将天鹅搏拿的琵琶曲?

据清乾隆十一年(1746年)武英殿刻朱墨套印本《律吕正义后编》记载,清廷饶歌是卤簿乐的一种,既是帝王出行的仪仗乐,又用于朝会道路和筵宴之中。饶歌题材广泛,内容丰富,既有八旗军唱的岔曲,也有生活气息浓郁的满族民间音乐,表现出征、打猎,赞美秀丽山川、丰收景象,表达对故土家乡的情感,还有祝寿歌,唱天地,颂祖先。饶歌的旋律有数板式的吟咏调,含有萨满音乐和八角鼓的节奏,唱起来歌词与声调融合为一条声河。不仅我遗憾,恐怕努尔哈赤也为自己惋惜,没有文字记录下他的音乐才华和歌舞的风采。

可以肯定,努尔哈赤不知道世上有申忠一这份《建州纪程图记》,但那时候他内心深处正在纠结,女真人只有语言没有文字,不能记录他创业的轨迹及与功绩。在申忠一离开硕里阿拉之后,他下令部下额尔德尼与噶盖二人创造本民族文字。两个披甲人打仗英勇,造字却犯难,这激发出努尔哈赤的一段狠话:“汉人念汉字,蒙古人念蒙古字。我族有语言没有文字,只能写蒙古字,可不懂蒙古语的人就不知道我们写的是什么。你们抱怨为我族言语编制文字太难,那我问你们,叫我族全体人民皆习他族之言容易吗?”

额尔德尼和噶盖(中途被杀)参照蒙古文字母创制出一种女真文字,万历二十七年(1599年)从硕里阿拉开始推广使用,开始记档子。史称这种文字为老满文,180册档子为《满文老档》。

现今的硕里阿拉旧城建筑早已荡然无存,但土石杂筑的城壁所叠自然石还在,城中出土的遗物有无纹无釉的砖瓦,少量彩瓦,瓷片多为明代青花,这与当年的主人身份吻合。清廷一直在口头上(或在心里)怀念敬仰祖城,实际却任其荒芜,从未在这里投资复建,供后人瞻仰。个别今人总念叨要为前人修建点儿什么,也不见实物。好在,这里输出了老满文,用老满文记录的可以回溯的历史留了下来。除去老满文,硕里阿拉还输出一位圣人——达海。

达海四岁随父亲艾密禅投奔努尔哈赤,由烟囱山东南的觉尔察城投奔硕里岗,九岁精通女真、蒙、汉文意,被特召到努尔哈赤身边司文翰。在老满文推行使用了三十三年后,在沈阳,达海被皇太极任命为文馆总领袖,翻译出明朝典章《明会典》、兵家典籍《素书》、儒家典籍“四书”、《国语》。又奉皇太极之命改造沿用了三十余年的老满文,他创制的新满文成为有清一代的国书,死后被尊为满族圣人。

努尔哈赤为何离开硕里阿拉,这里有自然环境因素——《建州纪程图记》称,硕里阿拉缺水,城中泉井仅四五处,源流不长,城中人伐冰于川,担曳输入,朝夕不绝。努尔哈赤迁都赫图阿拉看上去是为得到更充足的水源,实则是图谋更大的发展。

努尔哈赤与皇太极父子二人的前进路线是硕里阿拉——赫图阿拉——辽阳——沈阳。仪仗乐也徐徐渐进,随之壮大,尽管《满文老档》对此记载不多,总算让人有迹可循。万历三十一年(1603年),努尔哈赤迁都赫图阿拉城,此后每次打仗都要用仪仗队,如万历四十年(1612年)九月二十九日率三万兵马攻打到乌拉河西岸,面对乌拉河东岸的迎兵,《满文老档》这样记载:

汗张黄盖,吹喇叭、唢呐,打鼓、敲锣前进。

努尔哈赤时代的“仪仗乐”还表现在婚嫁迎娶方面。他和子侄们在赫图阿拉城接连迎娶新娘。后金天命二年(1617年)正月初八,他率领福晋们、子弟们出城,去迎接来自科尔沁的蒙古族岳丈明安,在百里外住两宿,摆设大宴迎接。女真人有传统的饮食歌舞名“迎鼓”,人们连日大吃大喝,且歌且舞。《满文老档》还记录了一段努尔哈关于歌者的话:

如有长于接待宾客的人,用以接待宾客。没有别的才能而能歌唱的人,就让他在众人的宴会上歌唱。如果那样,那个人还是有用的。

据《清史稿·乐志》载,到了天命九年(1624年),努尔哈赤又定下凯旋拜天行礼筵宴乐制。努尔哈赤在赫图阿拉城创建了八旗。八面旗帜,四种颜色,黄色代表土地,白色代表水,红色代表太阳,蓝色代表天。于是努尔哈赤的军队中,有了太阳和天、大地与水。与之镶嵌或相配的是旗下的金戈铁马。

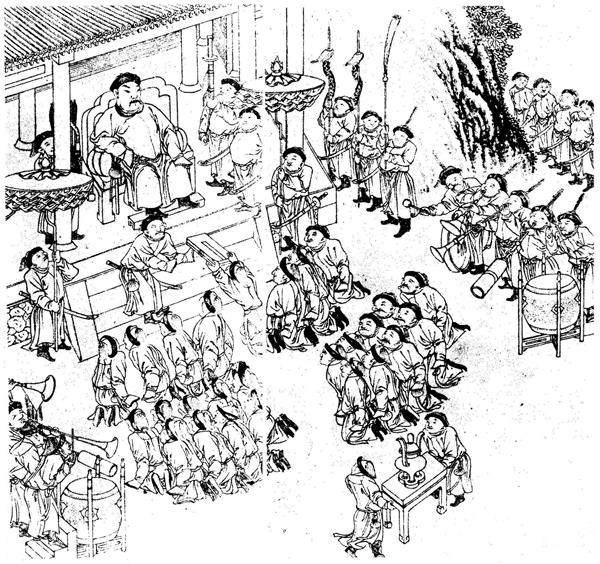

历史随时间推移,同时受到地理区域社会和文化等诸多因素的影响。有关辽宁的清廷饶歌还有《建辽阳》和《沈阳城》等多首。《建辽阳》虽未被收入《满族民歌选集》,但辽阳却让努尔哈赤写出卤簿的新篇章。辽阳是明朝在东北的政治和经济中心,拥有周长24里的方城,规模和人口为全辽之冠。天命六年(1621年),努尔哈赤雄踞辽阳,踌躇满志。这里是汉族聚居区,他开始接受中原汉族文化,仿朝廷典制,要求官员朝参暮拜,推出服饰制及出行之仪,颁布新规定。《满文老档》有如下记载:“一等和硕诸大贝勒出行要打小旗八对,伞一把,打鼓,吹喇叭、唢呐和箫,整饬队列行走。”往下一等官员配乐队,只是小旗减少到七对,余下官员按等级依次递减,至二等游击官止。回眸过往,无论在硕里阿拉、赫图阿拉还是在界凡城,只有努尔哈赤出行有乐队迎送,独享威仪。新规颁布实行后,贝勒、大臣、参将、游击及备御等大批官员都享受起“仪仗”待遇。辽阳城内的九衢三市频频出现女真官员打着小旗、吹打奏乐出行的新颖场面,令百姓大饱眼福。

努尔哈赤的辽阳版“仪仗”规定细致入微。《满文老档》天命七年(1622年)正月十四记载:“打小旗五对的官员遇见打小旗六对的官员,要离开小旗,空身从后面跑出来拜见大一级的官。小旗比马地位高,乘马人遇见打小旗的人要下马恭立,如有急事,可脱镫快速通过。步行的人见了打小旗的人要躲在路边,恭候通过。违者就要责打。”

有仪仗相随,前呼后拥,彰显努尔哈赤地位显赫,展示王者威严。天命七年(1622年)二月,努尔哈赤从广宁前线返回辽阳接“福晋团”到前线慰问将士。路过十三山,大凌河、小凌河、杏山,一路张黄盖、鸣鼓奏乐、奢华銮驾,驻地备御都要率二百人出城十五里迎接,给他叩头,入城后给他设御座。这与从前那个无论一日三餐还是外出狩猎或祭祀,处处提倡简朴、力求节俭的努尔哈赤形成了鲜明的对比。

沈阳城,王气所钟。

带浑河,沧海朝宗。

清廷饶歌《沈阳城》如是唱。

天命十年(1625年)三月初三,努尔哈赤从辽阳迁都沈阳,转年八月十一日驾崩。沈阳成为皇太极施展宏图的舞台。次年九月一日,皇太极的即位典礼已“具法驾,设卤簿”。天聪六年(1632年)又以《皇明会典》为准绳,正式建立卤簿制度。1636年改国号为大清,年号崇德,参与登基大典卤簿仪仗的人数达270人,乐人皆绿衣黄褂红带,六辫红绒帽,铜顶上缀黄翎。乐器有锣鼓与画角、笙与箫、架鼓、横笛、檀板、铜钹、云锣、唢呐。沈阳故宫专设銮驾库和奏乐亭,銮驾库存仪仗和乐器,崇政殿前的东七间楼即“銮驾音乐楼”。2016年,沈阳故宫对外展出近60件宫中乐器,人们看到当年努尔哈赤在发动进攻时所吹的法螺变成宫中镶铜嵌料石白海螺,还有被皇太极钦定为皇帝卤簿仪仗乐器的满族龙笛——这是一支金漆龙头笛,木竹制座,七孔,上下两端雕有向上弯曲的龙头和龙尾,两端各设一小孔拴系红丝绳结花带,于管下结系。

写到这里,我回首瞻听从辽东寂静山林里摇出萨满的法器声,响起女真男女猎获丰收的簸箕鼓歌,看到努尔哈赤在硕里阿拉、赫图阿拉迎来送往中自弹琵琶,在战场上打起黄伞、吹响法螺和唢呐,直至听到沈阳故宫旌旛下响起排箫龙笛。像人类掌握了栽培作物用于自然一样,一个北方少数民族政权在时间与变化中于辽宁这片地理区域内一步一步地拥有了自己的王仪卤簿,迎来最辉煌的时刻——顺治元年(1644年)九月二十日——送顺治小皇帝乘御辇由盛京去北京,鼓乐齐鸣,欢声雷动,抒发出一个王朝的胸音:“定鼎燕京,以绥中国。”

中国现代历史地理学奠基人顾颉刚有言:“历史是一场戏,舞台是地理。”硕里阿拉只是清廷王仪卤簿戏的引子,大戏落幕,它成为沉积历史记忆的地理。

作者简介>>>>

解良,辽宁新宾人。中国作家协会会员。出版小说集《兴京街》,散文集《赫图阿拉的月亮》等。现居北京。