体育课后服务中的家长主义协商与理性自我重构

陈高朋 朱忠贤 陈紫微 王鑫

[收稿日期:2023-10-24

基金项目:国家社会科学基金一般项目(23BTY006);安徽省高校科学研究重点项目(2023AH050304);淮北师范大学研究生教育教学改革研究一般项目(2023jgxm009)。

作者简介:陈高朋(1981-),男,副教授,博士,硕士生导师,研究方向:学校体育。E-mail:hbnucgp@163.com]

摘 要:遵循家长主义协商的理论解释,运用参与观察法及访谈法,讨论“双减”政策下家长在体育课后服务中的态度、角色、责任和行动特征。研究认为,孩子健康状况和运动习惯之间存在交集,健康状况的强弱和运动习惯的强弱会影响家长对体育课后服务的态度。在时间维度上,基于亲子、自我、家校的家长主义协商,家长经历从“从未有过的新体验”到“没有想象的那么好”再到“协商更多的参与方式”的认知演变进程。当前,参与到体育课后服务中的家长深陷于新旧秩序的两难境地,承受着来自孩子身体健康、技能习得、文化学习和自身期望的多重压力,往往采取以下行动重构理性自我:通过观望、协商和建言,重构参与角色;强调经验、问题和绩效,重构责任意识;诉诸于他者化、妥协和互动,重构决策机制。

关 键 词:体育课后服务;家长主义;理性自我;“双减”政策

中图分类号:G807 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2024)03-0126-09

A study on paternalism consultation and rational self reconstruction in

physical education after-class service

——Based on follow-up observation and in-depth interview with 12 parents in H city

CHEN Gaopeng,ZHU Zhongxian,CHEN Ziwei,WANG Xin

(School of Physical Education,Huaibei Normal University,Huaibei 235000,China)

Abstract: Following the theoretical explanation of paternalistic negotiation, using the methods of participatory observation and interview, this paper discusses the attitudes, roles, responsibilities, and action characteristics of parents in physical education after-class services under the "double reduction" policy. The research suggests that there is an intersection between children's health status and exercise habits, and the strength of their health status and exercise habits would affect parents' attitudes towards physical education after-class services. In terms of time dimension, based on parent-child relationship, self, and home school negotiations, parents have gone through a cognitive evolution process from "unprecedented new experiences" to "not as good as imagined", and then to "negotiating more ways of participation". Currently, parents who participate in physical education after-class services are trapped in a dilemma between the old and new order, bearing multiple pressures from their children's physical health, skill acquisition, culture learning, and their own expectations, and also taking the following actions to reconstruct rational self: reconstructing participation roles by observation, negotiation, and proposing advice; emphasizing experience, problems, and performance to reconstruct a sense of responsibility; relying on other people, compromise, and mutual interaction to reconstruct decision-making mechanisms.

Keywords: physical education after-class service;paternalism;rational self;"double reduction" policy

2021年7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》[1],这一重大教育改革在社会各界引发热议。学术界的响应、新闻媒体的狂热、学校的压力、培训机构的失落和家长们错综复杂的思绪相互交织,一次关涉到中国青少年身心健康的深层次教育改革正步履坚定地前行,而“双减”政策注定在“提供高质量课后延迟服务”的目标下形塑家校协作治理的新方向。一方面,面向学生的“减负”已然延伸到面向家长的“双减”[2]。另一方面,为社会力量助力课外体育活动的协作理念转化为教学行动提供契机。毋庸置疑,“双减”的同时必然会有“双增”,前者指减轻作业及校外培训负担,后者指增加体育锻炼和艺术活动[3]。但无论是前者的减,还是后者的增,其目标都指向改善教育生态系统,提升青少年综合素养和身心健康。可见减少课后作业、增加课外体育活动,既是“双减”之意,又是“双增”所指。

值得深思的是,“双减”和“双增”本就是多年来家长们的期盼和夙愿,然而“双减”政策的落地却让许多家长措手不及,欣喜、闲适、茫然、焦虑各种情绪相互交织。他们一边抱怨孩子作业太多、睡眠不足、缺乏体育锻炼,一边又担心“双减”后孩子的学习成绩是否会受到影响,计划着如何把参加课外体育活动“损失”的时间补过来[4]。正是在此语境下,本研究主张基于家长态度、角色、责任和行动的研究视角,认为应该重新审视家长个体在小学生课外体育活动中的微观实践,这样才能更加准确地把握“双减”和“双增”落地的效果与困境。那么值得追问的是,身处“双减”的历史进程和社会语境中家长是如何认知和回应课后延时增加体育活动的?他们对文化课学习和身体锻炼持有平等、偏见还是矛盾的意识?故研究将聚焦3个问题:其一,家长如何理解体育课后服务在孩子成长中的意义?其二,家长如何评价体育课后服务过程并作出决策行动?其三,这些行动体现怎么样的家长角色变迁与意识转变?

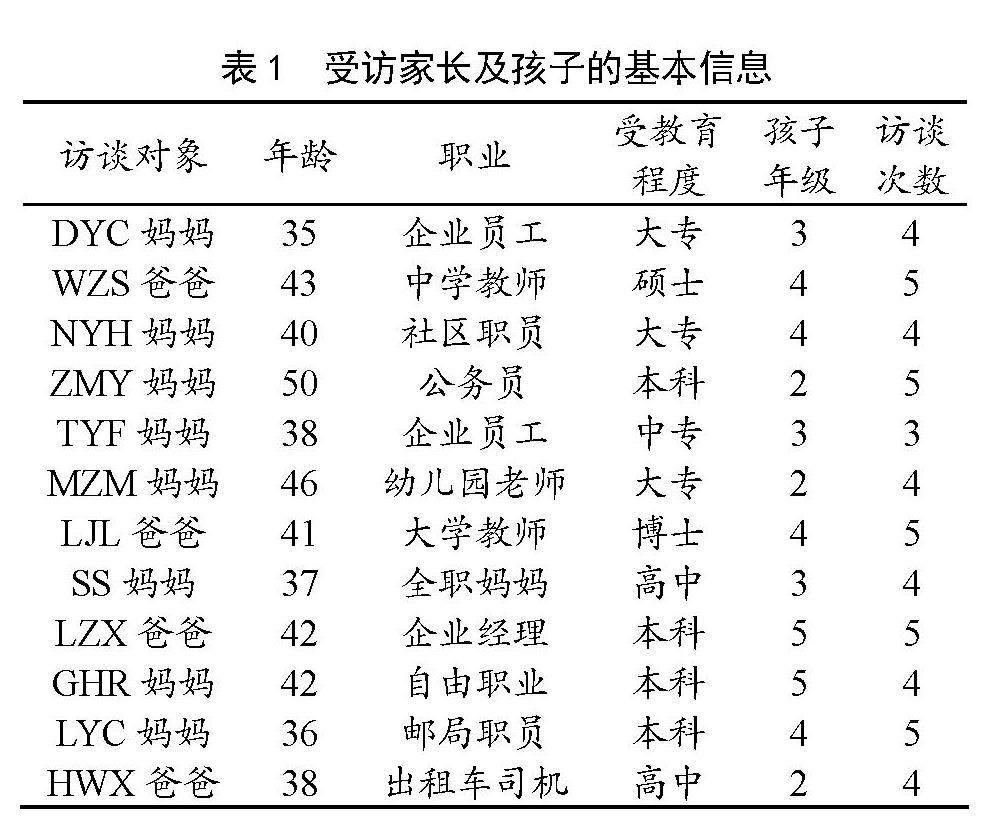

1 资料来源

研究采用参与观察法与访谈法获取第一手资料。为了聚焦研究问题并遵循追踪观察的一般规律,故将调查对象限制在2~5年级的小学生家长。作为五年级孩子家长和本科生教育实习指导老师的双重身份,于2021年7月—2023年6月,带领课题组研究生实地考察H市4所小学体育课后服务开展情况,并追踪调查12位家长在此过程中的情感体验和行动实践。首先,将课后校园作为体育课后服务的主阵地加以考察,考察对象包括学校位置、规模、体育场馆、体育师资队伍,也包括体育课后服务的内容、方式、强度、时间、频次等。其次,对家长职业、受教育程度、性别、年龄、情绪、意愿、行动等进行访谈。再次,还对学校微信群和公众号、家长微信群以及受访家长朋友圈进行长期观察。家长及孩子的基本信息(见表1),家长年龄和孩子年级随着追踪调查的时间变化自动顺延。最后,在校园门口、校外体育兴趣班和社交网络中与许多家长就孩子的教育和健康问题进行过交流,这些信息也为该项研究提供有力支撑。此外,自身作为一名小学生家长也是该项研究的潜在研究对象,对自身角色、情绪、态度和行动的审慎与反思也为材料分析和观点论证提供思路和灵感。

2 家长主义协商的理论解释

世界基础教育逐步进入到孩子教育越来越依赖家长资源与意愿的“家长主义”时代[5]。在这个过程中,制定基础教育课程和评价标准的依然是国家,但教育竞争的过程与结果则受到家长的影响。家长主义时代的到来意味着教育选择的根基受到冲击,基础教育的公平性受到挑战。随着教育回报率的不断提升,多数国家的家长普遍认为“密集式教育”是培养孩子走向成功的重要方式[6],并以“鸡娃”“虎妈”“直升机妈妈”状态介入到孩子基础教育之中,家长正在扮演着集经纪人、投资人、教师于一身的无收入“职业人”。已有成果及调查结果显示,在家长普遍关注的课后体育活动方面,中国式家长主义既具备家长主义时代的基本特征,又基于教育理念、教育机制及教育时空的差异,而呈现出一定特殊性。首先,在健康第一目标下,家长在孩子是否参与、参与哪些以及如何参与课外体育活动的决策中发挥重要作用;其次,学业焦虑和健康焦虑之间的博弈长期作用于家长群体的认知和行动;最后,“双减”后中国的基础教育生态系统发生深刻变化。

2.1 家长角色和“健康第一”目标的互构

在大多数时间里,孩子的身体健康、学习优异且拥有良好锻炼和学习习惯一度成为家长们的育儿目标,而参加课外体育锻炼一直是促进小学生身体健康、缓解学习压力、培养健全人格的重要方式[7]。家长在这个过程中所获得的身份和扮演的角色以及所表现出来的行为模式,对孩子们的健康管理过程产生显著影响[8]。“健康第一”以独特的理念嵌入并推动课外体育活动改革。一方面体现当前校园体育文化的建设内涵和价值目标,另一方面也投射出蕴含着家长角色转变的多维健康管理观念,两者的核心均指向孩子的健康成长。家长健康观的形塑,不仅要具备正确的健康认知和传播意识,还需要在与孩子互动的过程中发挥角色影响,形成家庭认同[9]。健康第一已然被视为课内外开展体育活动的指导思想和核心理念,并深刻影响着家长们的健康观和角色定位。学校作为健康第一理念主导的课后体育活动场域,是被家长认同并迫切期望的,但家长参与孩子健康管理的行动并没有实质性改变,家长可能只是表达愿望并获得形式上的机会。基于此,进一步探究“双减”和“双增”背景下家长角色与健康第一理念的互构,才能深刻理解家长意识的变迁,特别是在家校共治的教育语境中。

2.2 学业焦虑和健康焦虑的博弈

焦虑是一种交织着紧张、焦急、忧虑和恐惧的综合心理反应[10]。在教育体制加速转型、家庭社会资本差距扩大、升学竞争日益加剧的今天,对孩子学习过程和结果的忧虑、紧张和恐慌所导致的焦虑,似乎成为多数家长们的时代病症[11]。究其原因,在当前的竞争性教育体制中,家长秉持的理念以及采取的行动大多是基于升学竞争的需要,但面对教育问题往往是对抗和对立的。的确,在升学压力的胁迫下有几位家长能够独善其身呢?与此同时,滋长的健康焦虑成为诱发家长抱怨作业多、负担重、体育锻炼时间少的主要原因。在2021年小学生健康状况的调查报告中,视力不良率为26.5%,肥胖、超重率为25.3%[12];55.2%的家长认为,繁重的课后作业和校外辅导严重挤压学生参加体育锻炼的时间,孩子们的有效锻炼不足是导致家长健康焦虑的主要因素[13]。可见,学业焦虑和健康焦虑作为一种复杂的心理现象广泛并长期存在于家长群体中,左手是“望子成龙、望女成凤”的教育期望,右手是“孩子健康最重要”的心理暗示,双重焦虑的天平以有限的课余时间为支点左右摇摆,这种悖论般的存在在当今社会已然成为一种矛盾常态且处于无限循环中。可见,学业焦虑和健康焦虑之间此消彼长的博弈关系值得深入思考。

2.3 课后校园中家长主义协商的理论模型

“课后校园”可以被看做一个既能体现新时期的学校体育文化特征,又发生在特定“双增”语境下的充满期待和焦虑的特殊场域,走进该场域的学生家长既是增加体育课后服务的参与者和监督者,也是身处特定教育语境和校园体育文化中的个体。对于进入课后校园情境中的家长而言,在阈限状态下的角色模糊性既隐喻着渴望增加体育课后服务的动力,又遮蔽着放弃课后学习辅导可能带来的升学风险。然而,也正是这些动力和风险激发家长采取创新性的、变革性的甚至自我对立的行动与反思。

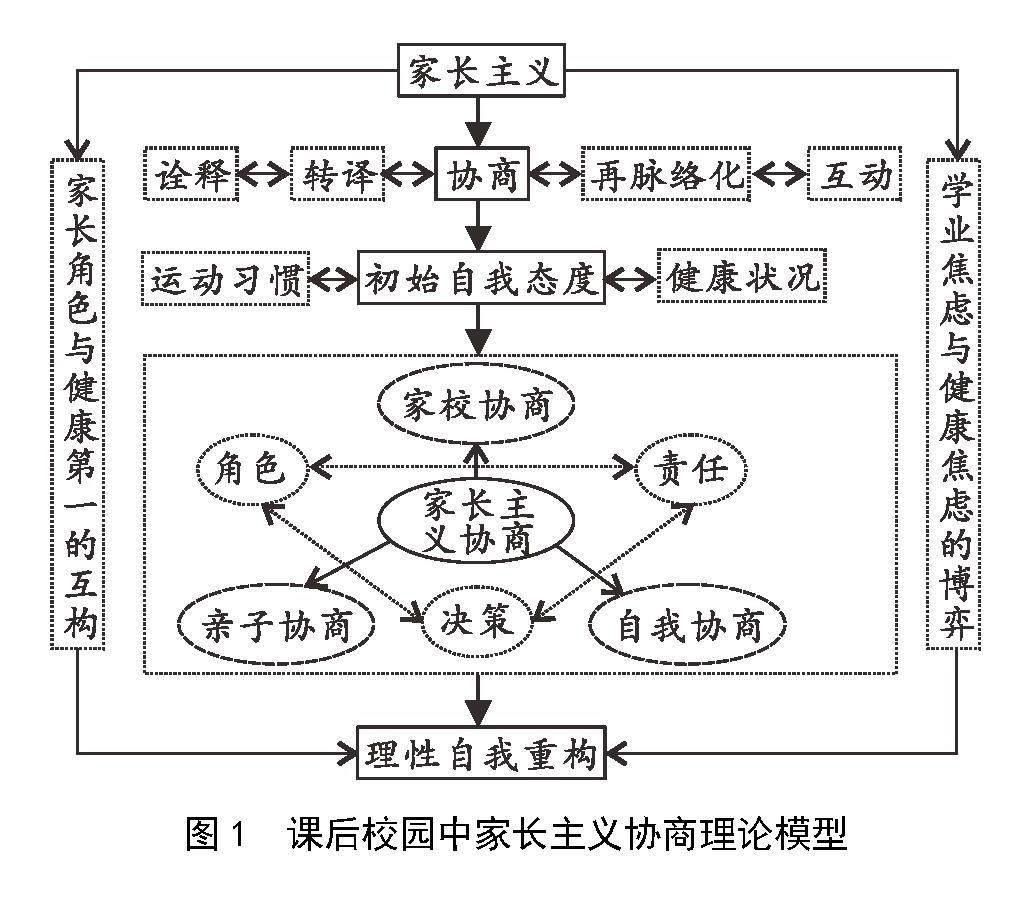

家长参与子女基础教育已然超出家校合作的权力机制,并和教育体制、市场经济、资源配置等诸多因素相互关联,甚至家庭的财富和家长的意愿在很大程度上主导着子女的教育过程[14]。在此过程中彰显着家长对子女的关爱和对教育的重视,但更本质的是家长通过争夺稀缺的教育资源以帮助子女获得更大成功机会的竞争过程。家长之间的投入竞争引发了社会的“剧场效应”[15]。此外,基于家长群体间的差异性又会导致不同形态的演出,其中包括诠释、转译、协商、再脉络化和互动等过程,这是教育政策的单一性无法有效契合教育情境多元化的结果[16]。课后校园不仅是家长在特定时空下需要对两种不同思想意识的交织所产生的健康期望和可能性风险加以协商的阈限空间,而且还形成一个基于体育课后服务的非强迫性所引发的多元协商的话语空间。为深刻了解“双减”后家长角色变迁和理性自我的形成机制,遵循福柯式的微观权力范式,认为中国式家长主义协商的理论解释需要考量以下问题:初始自我态度形成的影响因素;参与体育课后服务多元协商的过程考察;家长如何强调参与角色、责任意识和决策行动,以重构理性自我(见图1)。

3 初始自我态度:健康状况与运动习惯的交互影响

随着“双减”政策的落地,体育课后服务作为一项惠民工程,既缓解“接孩子”“陪孩子”的压力,又为提升孩子的健康水平提供契机,至此课后校园越来越成为家长们关注的特殊场域。“最好能多参加一些体育活动(20210903,LYC妈妈)”“我们家孩子喜欢运动……希望学校能开设体育辅导课程(20210905,SS妈妈)”“要是能学一两项运动技能就更好了(20210903,HWX爸爸)”“有老师带着,我们放心(20210904,TYF妈妈)”“要玩就好好玩……学点东西(20210906,LJL爸爸)”等是多数家长对于体育课后服务的期待,也是认同孩子参加的意义所在。但基于孩子们的健康状况和运动习惯的不同,家长对于子女参与体育课后服务的态度也呈现明显差异。

“双减”之初家长普遍认为,通过参加体育课后服务不仅可以缓解“近视、肥胖、运动不足”等产生的健康焦虑问题,而且使他们从传统的“看作业、陪学习、陪玩耍”的生活框架中暂时摆脱出来。此外,作业减少、活动增加给孩子们创造一起参加体育活动,一起交流、聊天、玩耍的时间和空间,学习压力得到缓解,热爱活动的天性得到释放,满足心理和身体需求。在学校、体培机构、教师、学生的互动下,课后校园成了一个基于校园生活却又在家长的持续关注、咨询、反馈和抉择中超越正常教学活动的特殊阈限空间。但从访谈资料来看,不同家长对于孩子参加体育课后服务具有不同诉求,其态度也会直接受到影响。

“如果能有更多的运动项目可供选择就好了,我们就不需要再到外面练了(20211012,WZS爸爸)”对于WZS爸爸来讲,课后校园不仅是安顿孩子写作业的地方,体育课后服务还是非常受家长和孩子欢迎的,并且对课程设置提出自己的期望。“给孩子谈了很多,很想尊重他的想法,但是他不想参加体育项目,最后还是在我和他爸的鼓励下参加的(20211021,ZMY妈妈)”。这种情况也很多,电子产品已经严重影响了很多青少年儿童的身心健康。家长能够在早期发现孩子身上存在问题,同时也意识到进行体育锻炼的重要性,鼓励孩子参加体育课后服务有利于在课后校园帮助孩子养成良好的锻炼习惯。“最闹心的是才三年级已经近视眼了,户外活动太少了,孩子喜欢篮球和体操,我们果断报了名(20211012,DYC妈妈)”。DYC妈妈逐渐意识到孩子参加体育活动的重要性,体育课后服务的专业性、安全性和稳定性恰恰迎合当下需求,节约家长的时间成本和经济成本。“如果课后延时能多安排些体育运动,一定会报名,希望孩子从今往后能爱上运动(20211029,NHY妈妈)”。的确,作业多、运动少、身体胖是困扰部分家长的难题,参加体育课后服务在一定程度上解决运动少的问题,更重要的是帮助孩子习得一项运动技能、养成好的运动习惯,促进健康成长。

分析发现,孩子健康状况和运动习惯之间存在交集,健康状况的强弱和运动习惯的强弱会影响家长对体育课后服务的态度。于是,将家长态度纳入到孩子健康状况与运动习惯双重影响的坐标体系内,将两种影响因素的强弱程度进行厘定,发现可以匹配为以下4种类型:(1)健康状况强-运动习惯强,简称“强强”型;(2)健康状况强-运动习惯弱,简称“强弱”型;(3)健康状况弱-运动习惯强,简称“弱强”型;(4)健康状况弱-运动习惯弱,简称“弱弱”型(见图2)。

每一种类型在此框架内呈现出不同特征:(1)在强强类型中,孩子们往往有自己喜爱并长期坚持的运动项目,当课后校园中的运动项目短缺和运动时长不足并存时,家长倾向于期望学校能够提供更多可供选择的课后服务项目。(2)在强弱类型中,孩子们没有养成良好的运动习惯。虽然从体测结果来看,健康状况良好,但这部分孩子往往有爱看手机、看电视、打电子游戏等不良习惯,家长深知电子产品对孩子身心健康的危害性,普遍会鼓励孩子积极参加体育课后服务。(3)在弱强类型中,这部分孩子一般从小就喜欢运动,但随着年级增长和学业负担加重,运动机会越来越少,过早近视、易感冒等现象的出现使家长逐步意识到体育运动的重要性,非常支持孩子参加体育课后服务。(4)在弱弱类型中,这部分孩子主要表现为性格内向、体弱多病、肥胖等特征,可以看出这部分孩子的家长是非常担心子女身体健康的,一般会督促孩子参见体育课后服务。一方面,希望能够改善孩子健康状况;另一方面,希望孩子借机养成良好运动习惯。

4 过程考察:基于亲子、自我与家校的家长主义协商

教育市场化、教育竞争加剧、教育资源配置不均导致我国出现家长主义的趋势,家长的主观意愿、财富和时间越来越超越孩子自身的努力,构成影响教育获得的核心要素[17]。课后校园作为特定时空下形成的阈限空间,从家长主义实践维度出发,讨论参加体育课后服务后的小学生家长是如何通过积极响应、过程反思和互动协商等实践,来迎合他们对体育课后服务的期待,及应对可能给孩子的文化课学习带来的负面效应(见图3)。

4.1 积极回应:“从未有过的新体验”

对体育课后服务的态度是决定家长是否采取积极行动的关键。谈及体育课后服务,很多家长兴致勃勃、颇有心得,多数家长对孩子参加体育课后服务表现出积极的态度,并对未来发展充满期待。“明显感觉轻松多了,在学校有老师看着,还能学个射箭、画画啥的,比在家强多了(20211013,TYF妈妈)”“以前孩子在学校运动的时间太少了,现在延时课还能学跳绳,真心觉得身体好比啥都重要(20210930,MZM妈妈)”“每次延时课上完篮球,放学后就给我说今天学了什么,和谁谁一个队,投进了几个球……非常高兴,感觉挺好的(20211006,LJL爸爸)”。首先,家长体验到学校开展体育课后服务带来的闲适感。其次,孩子能够在校内学习运动技能、促进身体健康,家长感到欣慰。此外,孩子主动和家长分享体育课后服务的内容和体会,进一步增强家长的积极性。

“陪孩子上补习班”“担心孩子运动量小”“帮孩子找体育兴趣班”等是大部分家长面临的常态化问题。参加体育课后服务既被家长视为“自我解脱”,又因能够帮助孩子提升身体健康水平、培养运动兴趣而普遍赞同,并且认为这是学校提供给孩子们的福利,没有拒绝的理由。学校作为孩子受教育的主阵地,千百年来形成的高尚、纯净、规范的民族认同持续地形塑着家长们的信任感和依赖心理。多数家长对于“双减”后的课后校园是寄予希望并充满期待的。况且,体育课后服务是在教育部统一指挥下,由各地市的教育局、教体局等教育主管部门推动践行的[18]。这也在一定程度上增加家长对开展高质量体育课后服务的信心,家长们通常表现出积极配合、广泛参与的群体认同。

不同于体育课程体系培养下的固定安排,参加体育课后服务很大程度上是在父母的支持和主导下完成的。孩子身体健康水平堪忧、课外体育活动不足、家长陪伴时空受限等是促使家长鼓励孩子参加体育课后服务的核心动因,在健康第一共识下培育的家校协作教育观是体育课后服务体系形成的关键机制,家长在实践中则遵循积极参与、切实关注、实时交流、主动反馈的协商逻辑。

4.2 过程反思:“没有想象的那么好”

余暇时间一直被认为是提升现代人生活质量的关键,是人们能够自由安排业余活动的先决条件[19]。舒缓、闲适、忙工作、追求个人发展等似乎应该成为“双减”后家长们生活的主旋律。“不要那么早接孩子了”“不给孩子上兴趣班了”“确实比以前轻松多了”等成为家长们津津乐道的话语。然而调查发现,矛盾、担心、焦虑甚至抵触的情绪普遍遮蔽于家长所表现出来的积极态度下,而这一现象背后的体育课后服务目标问题和家长认同问题值得进一步深思。

谈到参加体育课后服务的经历,也有家长一筹莫展。“校内课外体育活动增加了,但周运动总量却减少了,以前都是周三和周五放学后带孩子到室外运动,现在一周只参加一次篮球延时课(20211105,SS妈妈)”。调查显示,很少有学校每周能够提供两次体育课后服务,甚至有些学校每周一次都不能得到保障。“俺家孩子有点胖,平时又不爱运动,本来课后延时想报名参加羽毛球的,结果也没选上,其他项目也没报上名(20221014,LYC妈妈)”。由于校内体育资源有限,很多运动项目是需要选拔的,有些孩子的确没有机会参加心仪的运动项目。“我们家孩子这学期没有参加,就是觉得坐教室写作业时间太长了,对眼睛不好,现在每天还是放学后接出来活动个半小时(20220407,LZX爸爸)”。从家长反馈的情况来看,无论是体育课后服务的项目种类,还是运动频次,尚无法充分满足家长与孩子的诉求。

在布尔迪厄的研究中,家长参与教育的本质是通过优质投入为孩子打造提升学业和身心健康的平台,提高与教育预设目标之间的耦合性和获得概率[20]。在小学阶段,家长更是承担着提升孩子健康水平的主要责任,“在校完成作业”“把家长解放出来”固然重要,也是受到政策支持和社会鼓舞的。但是当孩子们的运动时间和运动项目严重不足时,家长意识的转变也是迅速的,从而滋生思想懈怠、行动忧虑甚至放弃参与的消极行为,这与国家实施“双减”的初衷和目标是背道而驰的。

4.3 另辟蹊径:“协商更多的参与方式”

对于多数家长而言,在“双减”初期孩子参加体育课后服务中遇到的种种问题是不可避免的,也是可以被理解的,他们会采取不同策略以避开不想要的、获得想要的,具体包括与课后校园的对话、咨询、献计、协商以及在具体情境中采取应对策略。事实上,课后校园阈限空间的形塑对传统的“家、校、社”合作模式带来极大冲击。以校园为活动场域,以校内教师、校外教练为授课主体的延时服务模式,严重削弱家长参与合作的可能性,“被动放弃参与”在“双减”政策导向下具有普遍性。而“主动放弃参与”遵循机会导向的逻辑,因为只有很少数家长可以通过“全程陪同”实现课后体育锻炼,大多数家长表示“做不到”,所以只能另辟蹊径。

“我和另外几个家长不是很忙,就想着和老师商量下排个值日表,每周去两个家长协助老师开展一些游戏类的体育活动(20220930,MZM妈妈)”。家长表达意识的主观愿望和行动,意味着传统意义上的学者呼吁、学校诉求、政府安排的家校合作机制在课后校园已开始向家长主动表达诉求的参与机制转变。有条件的家长自主参与体育课后服务,这也的确是一个很好的应急之策,但正如家长担心的那样,缺乏相应的制度安排恐难长期维系。“能不能让外面培训班的教练过来代课?(20221123,HWX爸爸)”与校外培训机构合作共建体育课后服务体系本就是“双减”的题中之义。“每周三下午没有延时服务,我们几个家长正在商量,看看能不能自己组织一次篮球课,找个体育专业的学生带一下(20221120,LJL爸爸)”。如果能结合各个学校的实际情况,把家长的意愿和行动纳入到体育课后服务中来,未尝不是构建课后校园“家、校、社”合作模式的新思路。

学校主导型的合作模式容易使家长参与被先验地弱势化[21],同时也极易造成对家长实际参与状况的遮蔽。事实上,家长参与的确有助于孩子运动习惯的养成和健康水平的改善[22],同时也有助于体育课后服务体系的建构及优化。支撑家长主动参与体育课后服务的内在机制在于,家长在学校资源有限而服务期望较高的情况下群策群力,为孩子创造一个项目丰富、教学专业、管理规范的阈限空间。因此,可以把家长主动参与和机会成本分开来看,不仅要理解当前多数家长与孩子的实际情况和参与意愿,还需要把体育课后服务的优化策略从机会导向转向需求导向。

5 基于角色、责任和决策的理性自我重构

通过对家长初始态度及参与过程考察可知,对于家长而言,学校提供课后延时服务为他们创造更多的自由支配时间,但由于当前体育课后服务的内容、时长、频次、强度和效果未能满足多数孩子选择参与的主观意愿以及实现健康促进的核心目标,家长们不得不直接或间接参与其中,充分表达他们对体育课后服务质量的期待和对该阈限空间运行机制的积极探索,这与他们对解脱、独立、自由的生活追求是背道而驰的。参与到体育课后服务中的家长深陷于新旧秩序的两难境地,承受着来自孩子身体健康、技能习得、文化学习和自身期望的多重压力。基于家长对体育课后服务“校园化”设定的理解,对来自自身及孩子关于体育课后服务负面态度的积极应对以及对自我行动的陈述,具体探讨他们通过何种方式重构参与角色、责任意识和决策机制。从而使自己既能够享受“双减”后的闲适,又能在自身及学校、孩子的眼中成为一个在实践中被接受并被认同的负责任家长(见图4)。

5.1 通过观望、协商和建言,重构参与角色

和“双减”所形塑的课后延时服务能够“减少作业、解放家长、增加课外体育活动”的目标指向一致,大部分家长也都是通过特定参与情景来理解体育课后服务的校园化和回应孩子及自身参与过程的负面情绪,他们对自我身份和家校协作关系的建构也有着颇具时代感和特殊意义的理解。体育课后服务“校园化”最直观的表征是:学校是体育课后服务的主场地,肩负着课程设置、老师安排和安全保障的多重职责;家长是孩子是否参与体育课后服务的主要决策者,并时刻关注着体育课后服务的内容、强度与质量,以及孩子在此体验中的情绪和状态,即便家长们并未直接参与其中。绝大多数家长实际上是以旁观者角色关注孩子的参与过程,他们通过观察、协商、建议等间接参与形式来消融新旧秩序更替带来的角色冲突,以此体现理性自我、实现身份认同。

一部分家长认为,当前体育课后服务质量不高,似乎没有必要支持孩子继续参加。他们往往通过观望或退出的方式做出回应。对于课后校园难以满足孩子们参加体育课后服务的原因,家长们普遍认为:老师不够、器材不够、场地不够、意义不大。也有家长谈到暂时退出课后延时服务的原因:课后服务主要是在学校写作业,运动时间太少,再看看学校后面会不会做出调整。这部分家长对体育课后服务的校园化设定、服务内容、服务质量有所了解,但囿于“近乎免费服务”的经济理性、身体“轻松”却心绪“忧虑”的个人主观体验和“有时间还是想自己带”的陪伴式家庭教育惯例的交织,未能使他们坦然接受这种学校主导的“资源有限型”体育课后服务模式。

然而,这种有时间、有条件的家长毕竟是少数,大部分家长在应对现实与愿望的冲突时选择的是建议或协商。他们往往是通过对完善体育课后服务体系诉求的表达来回应“粥少僧多”的困局:由于受到各种条件限制,学校单方面的力量很难满足,建议有能力的家长、校外体育培训班、青少年体育俱乐部协助学校开展体育课后服务。的确,做一个负责任的、理性的家长是新家长主义价值观的重要组成部分[23]。就体育课后服务而言,家长所谓的负责任和理性不仅指决定孩子是否参加、帮助孩子选课、参与学校互动,还包括对关注孩子身体健康和学习成绩以及家长个人日常生活之间的平衡与协商。值得注意的是,在“能否参加?参加什么?以何种方式参加?”等问题上部分家长们形成同质性聚合,在回应课后校园问题时通常能够展开集体行动,通过沟通、协商、建言等方式有效化解家长与学校之间的结构性矛盾,重构参与角色。

5.2 强调经验、问题和绩效,重构责任意识

对于“双减”前的家长而言,体育课是学校的常规教学安排,也是学校体育的主要形式,而课后体育活动则是在家长的陪同或带领下自行安排,少数家庭主动为孩子创造的运动温室并不能演变成席卷课后校园的普遍机制[24]。“双减”实施后,课后校园成为孩子们参与体育活动的主要场所,体育课后服务成为课外体育活动的新形态。家长目标随着课后角色的重塑而发生转变,孩子参加体育课后服务不仅是为提升孩子健康水平,还被家长们寄予培养运动习惯、习得运动技能、提升人际交往能力等多重希望与可能。在这一逻辑的早期形成阶段,家长们也较早地形塑着强调健康实现和多项选择可能的课后体育参与观念。正因如此,家长们实际上也形成“多维导向”的责任意识,对体育课后服务的认知、诉求和参与动机有着确切的、实践性的反思和设想。

部分家长基于自我运动经验和健康问题认知表达自己的责任意识。调查显示,家长个人运动习惯和体验会大幅提升健康意识,“运动使我更精神、更健康”“小孩子更需要多运动”“越来越担心孩子的健康状况”“课后服务体育活动少”“在外面给孩子报体育培训班”等是这部分家长认知的集中表达。可见,运动经验导向和健康问题导向的运动意识都会促使家长主动改善孩子参加体育课后服务的现状。然而,家长带领孩子锻炼或者选择性地参加体育课后服务的前提是要有时间、精力、习惯、消费能力作为保障。此外,在更具体的学业成绩和中考体育加试的互动中进行绩效评估与测量,也是家长并不在意增加体育课后服务是否会影响孩子文化课学习的关键所在:“中考体育越来越重要”“体育课后服务项目可以和中考体育衔接起来”“既锻炼了身体,又促进了学业”。与前面两种“健康目标”相比较,这种“绩效目标”更加凸显家长在竞争性义务教育环境中形成的功利性心理态势。

如前所述,几乎所有受访家长都表达对体育课后服务的期待以及在当前阶段产生负面情绪的主要原因。家长们对体育课后服务的认同不仅体现在对身体健康和学业成绩的协商中,甚至延伸到对来自孩子主观意愿的应对之中。有些家长就采取正面引导和侧面刺激的策略,他们会经常在孩子身边说,“多运动能长高”“打球对视力好”“你是不是想越来越胖”“想考好大学,体育也很重要”。可见,绝大部分家长都尝试以强调经验、问题、绩效等家庭主义话语来理解并回应体育课后服务在内容、强度和质量上的不足,且由于国家教育系统长期培育的家校社合作观、家长教育观及“健康第一”理念的践行,这些富有责任心的家长在多维健康意识的导向下,对课后校园这一阈限空间有着创造性和反思性的重构,尽管在参与的过程中充斥着对有限体育服务内容的妥协与接纳。

5.3 诉诸于他者化、妥协和互动,重构决策机制

对传统课后体育锻炼家长参与角色的解构以及进行“双减”后的角色操演颇具现实性与反思性,家长以“影子教育”的方式参与体育课后服务将成为透视“双增”进程的重要窗口。事实上,对于体育课后服务的期待与困惑,乃至偏好与现实之间的协商并不是那么稳定、顺利,且由于缺乏对个体主义和家长主义文化的警觉[25],从不将问题的矛头指向自身的家长们往往会通过对他者化的构建和批判来缓解来自课后校园、孩子及自身的多重压力,以强调作为理性参与主体的存在,这也构成家长为自身在课后校园中产生负面态度、消极行动进行辩护的主要方式。

部分家长是这样为自己的决策辩护的:“学生多,活动少”“活动内容单一”“孩子天生不喜欢运动”“天天给孩子讲,要多运动,没用”。通过建构无意义的、消极的和推卸责任的他者,受访家长试图把自己建构为负责任的、理智的,能够被理解和支持的理性群体,从而制造家长群体的分化。尽管这种“他者”与“自我”之间的区别可能源于健康观、社会阅历、工作性质、学历、收入等。与强调其他责任主体的消极态度以凸显自己的理性行为相比较,也有一些家长通过强调特定空间、情境、条件甚至课后校园的阈限性来妥协自己曾经做出的非理性行为,这也意味着在一定程度上承认自己做过“后悔”的决策。他们通过强调课后校园在两个学期的差异性服务,把自己的非理性判断和决策描述为有原因的、过去的、可能会发生变化的,意蕴自己是个积极的、负责任的、审时度势的理性家长。事实上,理性自我的形塑是基于对利益最大化的考量[26]。家长功利性的诉求和体育课后服务互构起来的契约关系,要时刻接受理性自我的审视。一旦判断结果是参加体育课后服务弊大于利,亦或收获甚微,此时理性自我便会表现的消极、焦虑,甚至单方面终止其与课后校园的关系。

值得注意的是,在课后校园尚存在众多未知与可能的情况下,单一功利理性无法对家长的自我重构给予充分解释。延时服务前后,家庭和学校进行的空间交换行为嵌入在协作意识和家校互动之中,家长的参与行为在实践上遵循包含先验理性、功利理性和社会理性在内的多元理性[27]。例如,关于孩子参加体育课后服务的情况,有些家长会经常和孩子交流,“今天体育延时上的啥”“你表现好不好”“老师夸你了吗”“累不累”,他们也会找机会向老师了解情况并提出自己的想法。可见,在多元理性组合的考量下,“观察询问”“主观测评”“主动反馈”“决策判断”等基于阈限空间下新型家校社的互动关系正在形成,勾连家长和学校的理念、方案、课程、效果的体育课后服务体系将被有序建构,但多数家长未能突破升学竞争机制的框架,往往诉诸于他者化、妥协与互动的话语实践以重构决策机制。

家长在课后校园中作为参与者和监督者,普遍强调自身的角色生成和亲历体验,而孩子身体健康水平堪忧、课外体育活动不足、家长陪伴时空受限等是促使家长鼓励孩子参加体育课后服务的核心动因。在家长主义话语体系下,家长态度对于孩子是否参与、如何参与、参与哪些体育课后服务项目往往起决定性作用。以《中华人民共和国家庭教育法》为根本依据,以提升青少年健康水平、运动技能、规则意识、协作能力为主要目标,以家校社深度协同为基本手段,有序开展家长教育,强调家长的主体权利和责任,谨防自利性、排他性、独断性家长主义文化的盛行,是突破升学竞争机制的束缚、构建高质量体育课后服务体系的有效路径。其中,家庭、学校和体育培训机构协作机制的重构将成为“双减”后新的议题。在国家政策支持、课后校园体育服务供给不足和校外培训机构拓展运营渠道的驱动下,引入培训机构开展教学、训练和比赛等实践活动是国家优化教育生态环境的现代性产物。已有成果多聚焦于体育课后服务的学校供给、家庭责任以及家校社的协作关系上,虽然对校外培训机构进校园的理念、方式有较为充分的论述,但尚未揭示多元主体参与体育课后服务的深层逻辑及协作机制。

参考文献:

[1] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》[EB/OL]. (2021-07-24)[2023-10-15]. http://www. moe. gov.

cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202107/t20210724_546576.html

[2] 杨小微,文琰.“双减”政策实施研究的现状、难点及未来之着力点[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2022,43(4):25-38+2.

[3] 专家组.“双减”政策与学校体育发展[J]. 上海体育学院学报,2021,45(11):1-15.

[4] 周洪宇,齐彦磊. 从“双减”到“双增”:焦点、难点与建议[J]. 天津师范大学学报(社会科学版),2022,49(3):1-6.

[5] 马赛厄斯·德普克,法布里奇奥·齐利博蒂. 爱、金钱和孩子:育儿经济学[M]. 吴娴,鲁敏儿,译. 上海:格致出版社,2019:14.

[6] 陈曦宜. 尊重型家长主义:家庭教育中新型亲子关系的构建[J]. 教育科学研究,2023,34(5):27-33.

[7] 李彦龙,常凤.“双减”背景下学校体育促进中小学生全面发展的价值转向、现实困境与实践路向[J].体育学刊,2023,30(1):99-104.

[8] 马开剑,王光明,方芳.“双减”政策下的教育理念与教育生态变革(笔谈)[J]. 天津师范大学学报(社会科学版),2021,48(6):1-14.

[9] 唐钧,李军. 健康社会学视角下的整体健康观和健康管理[J]. 中国社会科学,2019,40(8):130-148+207

[10] 张睿,杨力超. 健康焦虑的建构与反思——消费主义嵌入下青年人的日常养生实践[J]. 中国青年研究,2020,32(10):87-93.

[11] 余雅风,姚真.“双减”背景下家长的教育焦虑及消解路径[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2022,43(4):1-11.

[12] 刘志浩,吕书红,刘志业. 中国5省小学生健康状况与健康知识、行为调查分析[J]. 中国健康教育,2021,37(12):1101-1105.

[13] 马德浩,季浏. 我国中小学生体质健康中存在的问题、致因及其对策[J]. 西安体育学院学报,2017,34(2):182-188+236.

[14] 赵同友.”家长主义”时代家校的权利边界、互动机制与教育公平[J]. 现代教育论丛,2022,43(1):41-49+111-112.

[15] 史秋霞,王开庆. 做好父母:家长主义浪潮下的教养困境——基于畅销杂志读者来信的文本分析[J].当代青年研究,2021,39(2):13-19.

[16] 皇甫博媛. “算法游戏”:平台家长主义的话语建构与运作机制[J]. 国际新闻界,2021,43(11):111-129.

[17] 金一虹,杨笛. 教育“拼妈”:“家长主义”的盛行与母职再造[J]. 南京社会科学,2015,26(2):61-67.

[18] 李彦龙,常凤.“双减”政策下我国中小学体育课后服务时效与保障[J]. 体育学研究,2022,36(2):33-40.

[19] 刘玉琼. 父母在家庭余暇活动的参与对分隔家庭的家庭凝聚力的影响[J]. 青年研究,2010,33(6):55-62+95-96.

[20] 皮埃尔·布尔迪厄. 再生产——一种教育系统理论的要点[M]. 邢克超,译. 北京:商务印书馆,2021.

[21] 张爱玲. 美国学校主导与学区主导家校合作新方式[J]. 人民教育,2015,66(24):60-63.

[22] 李启迪,李朦,邵伟德. 我国学校体育“家校社共育”价值阐析、问题检视与实践策略[J]. 北京体育大学学报,2021,44(9):135-144.

[23] 沈洪成. 激活优势:家长主义浪潮下家长参与的群体差异[J]. 社会,2020,40(2):168-203.

[24] 龙宝新. 中小学学业负担的增生机理与根治之道——兼论“双减”政策的限度与增能[J]. 南京社会科学,2021,32(10):146-155.

[25] 孙向晨. 个体主义与家庭主义:新文化运动百年再反思[J]. 复旦学报(社会科学版),2015,57(4):62-69.

[26] 庄晨燕. 理性行动与自我理论——从微观/宏观问题视角重读科尔曼[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版),2015,35(1):52-56.

[27] 高雷. 有限理性与自我主体意识[J]. 经济学家,2007,29(1):11-16.