九大博物馆镇馆之宝

项目介绍

作为一名中国历史系的研究生,房海华热衷于走访中国各地的古都和博物馆。博物馆是历史的见证者和传承者,每一件展品都承载着古老的文明和智慧。通过走访博物馆,我可以亲身感受历史的厚重和深远,深入了解各个时期的社会文化、风土人情。在拍摄古都的基础上,走访中国九大博物馆,拍摄从新石器时代到明代,代表当时特色的九大博物馆不同类型的镇馆之宝。

《摄影之友》:您是如何与文物摄影结缘的?

房海华:我叫房海华,是一名历史系研究生。在闲暇时我热衷于通过镜头探索世界,捕捉并记录下每一刻的意义。在我看来,摄影不仅是我的爱好,更是我与世界进行沟通的方式。

我对文物摄影的浓厚兴趣始于童年对《国宝档案》节目的热爱。尽管当时还很年幼,但节目中展示的国宝及其背后的丰富历史故事给我留下了深刻的印象。我常常思考,是怎样深厚悠久的文化才能孕育出如此丰富多彩的文物。这种思考最终引领我在学术上选择历史学为研究方向。如今,作为一名摄影师,我希望通过我的相机镜头不仅实现捕捉历史瞬间美感的梦想,而且通过分享我独到的视角和见解,让更多人能透过我的作品感受到博物馆中文物背后的时空故事。

《摄影之友》:您觉得如何才能拍出具有感染力的文物照片?

房海华:想拍摄出一张有感染力的文物照片,我觉得前期的准备工作必不可少。在拍摄前我通常会对自己想要拍的文物去进行了解,了解它的背景年代和故事,挖掘其中的拍摄重点。当然,在拍摄中根据文物的受光面和背光面来适时调整我们拍摄的角度、自身的站位高度也是非常重要的。

《摄影之友》:您认为摄影对于文物保护和文化遗产传播的意义是什么?

房海华:摄影能够详实地记录文物的珍贵细节和历史价值,承载着每件文物背后的丰富故事和深刻智慧。通过镜头,文物的形态、纹理和色彩,那些历经岁月的痕迹和特点都可以被记录下来。这些照片不仅为文物的研究提供了珍贵资料,也帮助学者和历史爱好者更好地理解和传承文化遗产。

此外,摄影还可以记录文物在不同环境下的存世状态。文物的保存和展示往往发生在特定的场景中,如博物馆、展览会或其原生地。通过摄影的记录,可以将这些珍贵的瞬间永久保存,让观众在观赏照片时,更好地了解文物的保存环境和历史背景,以及每件文物独特的文化意义。

总之,摄影在文物保护和研究中的作用不仅仅是记录,它还通过图像传播文物的文化价值和历史意义。通过摄影,我们可以更直观地感受到文物的独特魅力,增进公众对文化遗产的认识和理解,从而推动文物的保护和传承。

唐观音菩萨坐像(利用环境光线与拍摄主题结合)

春秋莲鹤方壶(用较小光圈获得较大景深展现细节)

博物馆文物摄影技巧分享

技巧 - 01 关于拍摄技巧

在拍摄文物时,经常会与展柜的玻璃边缘打交道。在这种情况下,摄影者通常站立并从较高的角度向下俯瞰展台进行拍摄,这样的拍摄角度经常会导致展柜的边缘线在画面中出现,在一定程度上干扰画面的整体美感。我们可以将相机的位置降低,调整至接近或略低于展台平行的角度进行拍摄,这样展柜的边缘线就会移到画面的底部,从而减少对主体的视觉干扰。

此外,由于部分博物馆不便携带脚架稳定拍摄,而场馆内的环境一般偏暗,噪点增多,我们可以通过相同机位多张拍摄后期平均值堆栈的方法来达到一个较好的画质。

在很多情况下,国宝级文物展柜前往往聚集了大量人群,因此难以拍摄到无人干扰的清晰场景。一种简单的解决方法是提前确定你想拍摄的重点文物的具体位置,在开放日尽量早些前往,优先拍摄这些重点文物,然后再转向其他展品。这样不仅可以避开人流高峰,还能确保获得高质量的照片。

很多文物都被保存在玻璃罩内,而这些玻璃罩经常因为游客的触摸或长期积累的灰尘而变得有污渍。此外,由于一些玻璃罩的厚度,可能会产生反光现象,这对拍摄构成挑战。为了减少这种反光和相关的倒影,我们拍摄的时候可以采取几种策略:穿着深色或黑色衣服以减少反射;选择从不同的侧面角度进行拍摄,以避免直接反光;把镜头最大程度贴近玻璃镜面来降低反射的影响。

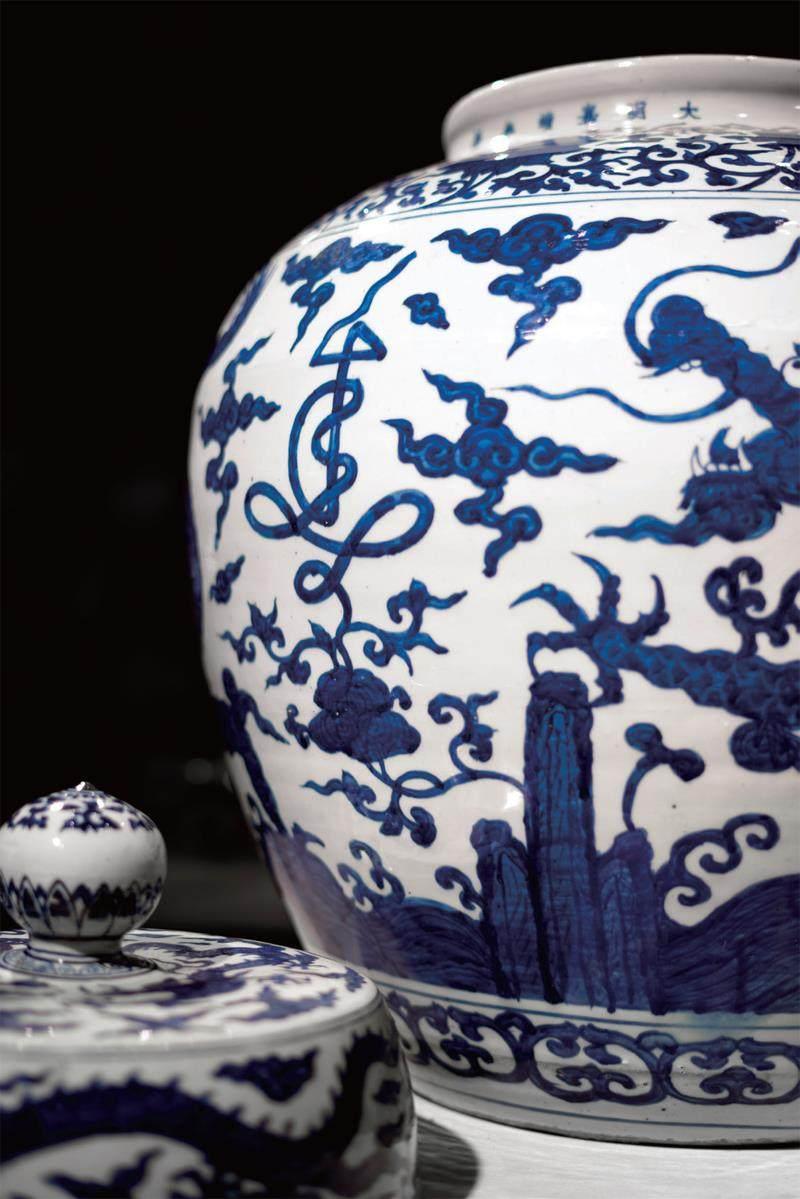

明青花云龙纹罐(平视视角拍摄)元青花釉里红楼阁式谷仓(光线环境下对红柱琉璃瓦颜色的还原)

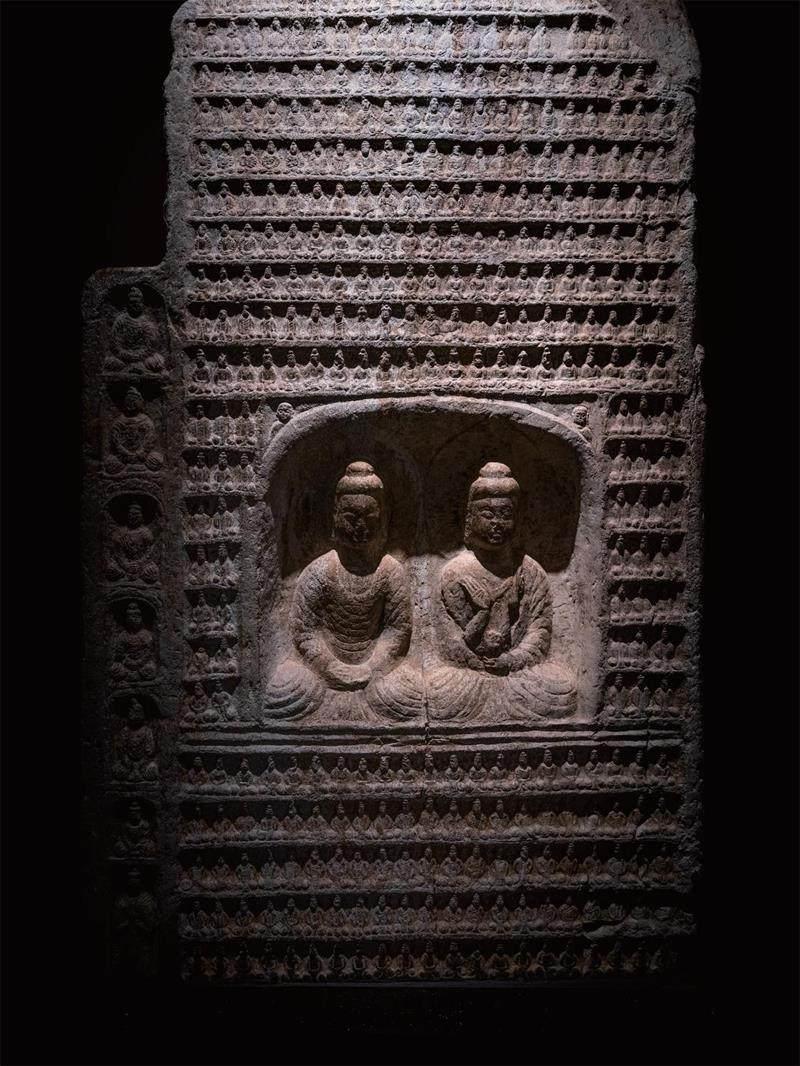

春秋越王勾践剑(侧方拍摄剑与剑影)西魏释迦多宝千佛造像碑(对上方照射灯进行利用)

技巧 - 02 关于拍摄器材和道具

在相机的选择上我用的是富士的中画幅,宽容度高,色彩还原也做得比较好,适合文物这类静态画面的拍摄。

此外在博物馆内拍摄比较考验对镜头的综合使用。通常情况下我会准备三支镜头使用:一支广角镜头,用来在空间不够的情况下近距离拍摄大型文物;一支中长焦大光圈镜头,用来在空间足够的情况下拍摄文物,减少由于广角近距离拍摄文物带来的透视问题;另外再带一支大光圈定焦头,对文物的局部进行拍摄,也能对斑驳的背景进行虚化,从而达到突出主体的作用。

另外可以选择带偏振镜,能在一定程度上减少玻璃反光,搭配消光罩贴近玻璃近距离拍摄效果较好。至于脚架,要根据博物馆具体规定选择是否携带。