基于AGIL 模型的村务监督有效性研究

摘要: 村务监督是农村基层治理现代化的关键环节,也是基层民主政治的价值体现。既有研究对村务监督有效运行的过程与机制关注不足,且缺乏系统性的分析视角。AGIL 模型主张通过适应功能、目标达成功能、整合功能以及潜在模式维持功能的实现来提升系统的有效性,为回答以上问题带来了新视角与新思路。在实践层面选取村务监督委员会的首创地——浙江省武义县后陈村为个案研究对象,深入考察“后陈经验”发现,村务监督有效运行遵循以下机制与逻辑:适应功能(A)通过组织合法性的注入与赋予来发挥;目标达成功能(G)依靠监督主体活力的激发与调动来实现;整合功能(I)指靠监督制度闭环体系的建立与健全来强化;潜在模式维持功能(L)借助政治文化认同的构建与形成来完善。

关键词: 村务监督;运行机制;有效性;AGIL 模型;后陈经验

中图分类号: D 638 文献标志码: A 文章编号: 1004–390X (2024) 03−0109−09

一、 问题的提出

近年来,在国家渐进性治理理念及其政策的引导下,有效性逐渐成为新时代农村基层治理和农村基层监督的重要取向[1]。2014 年中央一号文件明确提出要“积极探索不同情况下村民自治有效实现形式”,允许和鼓励各地结合具体情况自主探索村民自治的有效实现形式;同年,习近平同志对村务监督委员会制度做出重要批示,强调防止村务监督委员会流于形式、成为摆设 [2];2017 年,党的十九大提出乡村振兴战略,以治理有效代替了新农村建设战略的“管理民主”方针。这在一定意义上表明,有效性已然成为农村基层治理和农村基层监督的重要要求。

对有效监督的政策导向与实践需求引发了理论界关于村务监督有效性的热烈讨论。尽管多数学者普遍认为村务监督委员会存在功能弱化甚至流于形式的问题,但仍有实证研究表明事实并非如此,而是村务监督的制度化和常态化使监委会成员在村庄公共事务中出现的次数减少了,给人们造成了“不起眼”的主观现象 [3]。以上相左的观点实际上反映出村务监督委员会制度在不同地区运行与发展的差异性。以上问题包含两个层面,一是运行层面,二是发展层面。前者重在探讨运行的过程,即运行机制与逻辑;后者则强调运行的结果,即有效性。

浙江省武义县作为村务监督委员会制度的发源地,其制度运行绩效有口皆碑,是村务监督委员会制度有效运行的典型代表。笔者于2022 年5 月对该地进行走访调研,对村务监督委员会制度的运行过程有了更为深入的认识。本文以“后陈经验”为切入点,在理论层面引入AGIL 模型,试图从系统性视角对村务监督委员会制度的运行过程与机制进行学理分析,旨在解释村务监督委员会制度有效运行的逻辑,为回答以上问题提供思路。

二、 文献综述

中国村务监督及其治理问题早在20 世纪下半叶就进入了国内外学者的研究视野,2004 年浙江省武义县村务监督委员会的成立,更是推动其日益发展成为政治学、社会学、管理学、法学等多个学科的研究议题。一方面,从国外研究来看,学者们围绕村务监督问题提出了许多观点,如Chan S 认为当前缺乏足够强大的监督机构导致监督失效[4];O BRIEN 立足于基层民主阐释村庄事务与民主选举[5],并表示村民代表会议具有监督村务的功能[6];SuSan V L 发现村民委员会在一定条件下也可以发挥监督作用[7];Jean C 运用地方法团主义深入解释农村民主监督问题[8]等。

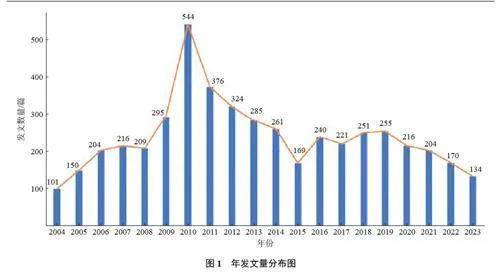

另一方面,就国内研究而言,在中国知网以“村务监督”为主题进行检索发现,自村务监督委员会成立以来至2023 年11 月,相关研究成果共计4 825 篇。从资源类型来看,学术期刊文献22 742 篇,学位论文1 222 篇(博/硕:95/1 127),会议论文38 篇(国内/国际:38/0),报纸报道1 097 篇,成果2 项,学术辑刊文献42 篇,特色期刊文献150 篇。从历年发文量来看,在2004—2009 年间,学术界对村务监督的研究具有持续性,但热度较为有限。2010 年新《村组法》的出台,极大地增加了学术界村务监督议题的研究热情,直观地表现为2010 年相关研究成果数量大幅度提高。2010—2015 年,年发文量虽小有波动但整体呈下降趋势, 并于2015 年降至近几年的最低点。2015—2019 年,村务监督研究发文量较少且较为稳定。2019—2023 年,村务监督研究发文量呈逐年下降趋势。图1 为2004—2023 年11 月村务监督研究领域发文量分布图。

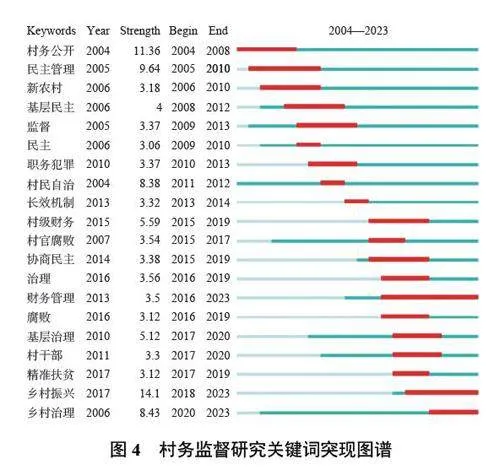

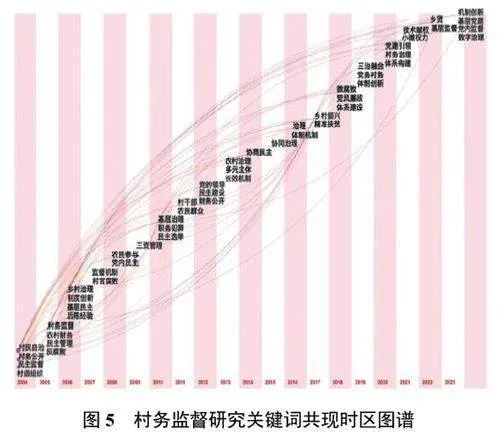

为对国内村务监督研究内容进行更为精细化的解读,进一步运用Citespace 软件对经清洗筛选出的2 256 篇学术期刊论文作可视化分析。结合村务监督研究高频关键词汇总表(表1)以及村务监督研究关键词共现网络知识图谱(图2)、关键词聚类分析图谱(图3)、关键词突现图谱(图4)、关键词时区演进图谱(图5)进行综合分析可知,当前学术界关于村务监督研究主要围绕村民自治、村务公开、民主监督、农村、乡村治理等关键词展开。第一个研究版块围绕村民自治等较大、较为重要节点展开。这是因为村务监督委员会制度是在村民自治视域下成长起来的,是对村民自治制度的丰富和发展。换言之,村民自治是村务监督委员会制度得以生根发芽的基础。第二个研究版块围绕村务公开等较重要节点展开。村务公开既是村务监督委员会制度有效运行的重要方式[9],也是检验村务监督委员会制度运行是否有效的重要指标。第三个研究版块围绕乡村治理等节点展开。村务监督委员会制度是矫正乡村权力监督缺失的制度创新[10],是提升乡村治理有效性的重要保障[11]。

此外,诸多学者专门就村务监督委员会制度有效性开展研究,如周功满等从权力结构视角出发,强调要在兼顾村务监督民主性的基础上,提高村务监督有效性[12];刘诗林通过对700 多名乡镇纪委书记开展的问卷调研表明了村务监督委员会制度在实现有效运行方面仍存在诸多困境[13];沈费伟等则从治理有效性视角出发评估村务监督委员会制度在效率、效果、效应三个层面均取得的绩效[1]等。

综上所述,既有研究为本文写作提供了坚实的研究基础,但仍然缺乏对村务监督委员会制度有效运行过程与机制的深入探讨,且当前相关研究较为分散,缺乏整体性视角。那么,从系统性视角出发,应该从哪些维度对村务监督委员会制度的运行过程进行分析呢?结构功能主义理论的AGIL 模型为以上问题的解答提供了一种新的思路和分析视角,即从四项基本功能出发,厘清村务监督委员会制度如何通过满足四项功能以提升其有效性,进而解释村务监督委员会制度有效运行的逻辑与机制。

三、 分析视角:结构功能主义理论的AGIL模型

结构功能主义理论是西方社会学经典理论之一,塔尔科特 · 帕森斯是该理论的集大成者。帕森斯于20 世纪40 年代开始,逐步构建起一套以结构功能分析为特征的社会理论,使得他成为结构功能分析学派最为重要的领袖人物之一。学术界一般将帕森斯的理论研究分为两个时期:前期研究以1937 年独著《社会行动结构》为标志,重点关注社会行动,主要理论倾向是建构宏大的社会理论;后期研究开始从宏观转向较为微观层面的理论探讨,以1951 年出版的《社会系统》一书为标志,研究的重心逐步转移到个人、社会与文化三个系统的整合问题。在这一阶段,帕森斯先是构建了包含行为有机系统、人格系统、社会系统、文化系统等四个子系统在内的行动系统。随后于1953 年首次提出“四功能范式”,分别为:适应功能、目标达成功能、整合功能、潜在模式维持功能,后被明确称为“AGIL 模型”。

其中,A、G、I、L 分别是Adaptation、Goalattainment、Integration、Latency 的首字母缩写,分别代表适应功能,目标实现功能、整合功能、潜在模式维持功能。具体来说,适应功能(A)强调系统通过对外部环境的“消极顺应”或“积极改造”,获取所需资源满足自身发展;目标实现功能(G)是指制定目标并在此基础上调动各种资源来促成目标的实现;整合功能(I)的重点在于协调系统内部各构成要素,使各要素既能各司其职又能相互配合,实现系统的有效运作;潜在模式维持功能(L)指保存和传递社会基本价值规范,为整个系统提供价值理念,使系统的制度化得到内生性保证,从而成员更替不会对整个系统造成影响。只有以上功能均得到充分满足,系统才能取得均衡和持续存在,进而实现有效性。

结构功能主义理论被当代许多社会学者认为是解释社会研究最有成就和最有前途的一种分析方法,AGIL 模型为分析社会行动系统的运行过程提供了一个系统性的分析框架[14],并且已被广泛应用于基层治理研究领域,如研究社区社会组织功能提升路径[15]、探讨少数民族地区连片开发扶贫模式的实践运行[16]等。可见,AGIL 模型可用于分析基层治理中社会行动系统的有效性,对于村务监督委员会制度同样具有适用性。故本文遵循AGIL 模型的分析框架对村务监督委员会制度的运行过程与机制进行阐释。

四、 案例考察

(一) 案例简介

浙江省武义县后陈村是村务监督委员会制度的发源地。村务监督委员会制度的实质,即在原有村级组织基础之上增设一个专门的民主监督机构——村务监督委员会,并主要依据《村务管理制度》和《村务监督制度》对村务尤其是财务工作,实施全过程监督。鉴于村务监督委员会制度创新在当地取得的显著成效,被凝练深化为“后陈经验”。同时,引发社会各界强烈反响,为当地带来诸多荣誉称号:如2005 年,后陈村荣获“全国民主法治示范村”称号;2006 年,村务监督委员会制度创新获得中国地方政府创新奖入围奖;2009 年,武义县被评为“全国村务公开民主管理示范县”等等。可见,浙江省武义县不仅是村务监督委员会制度的发源地,更是有效村务监督的典型代表,为本文提供了丰富的现实素材。

(二) 村务监督委员会制度有效运行的过程与机制

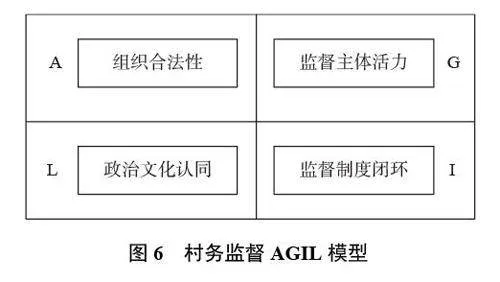

基于AGIL 模型分析村务监督委员会制度的运行过程发现:适应功能(A)通过组织合法性的注入与赋予来发挥;目标达成功能(G)依靠监督主体活力的激发与调动来实现;整合功能(I)依靠监督制度闭环的建立与健全来强化;潜在模式维持功能(L)借助政治文化认同的构建与形成来完善(图6)。

1. 注入组织合法性,发挥适应功能适应功能

是指组织顺应环境的变化从而使自身得以发展。组织社会学认为,合法性是任何组织与环境发生联系并适应环境的关键之所在[17]。组织合法性的重要性主要体现在其对组织获取资源的基础性作用[18],以及对组织行为的规范作用[19]。村务监督委员会制度是我国基层治理领域颇具中国特色的社会产物,其合法性主要涉及两方面内容:一是组织行为必须与制度环境相匹配[20];二是组织需要得到利益相关者的认可[21]。基于对组织合法性内涵与村务监督委员会制度实践的双重把握,本文拟从认知合法性与规制合法性两个维度对村务监督委员会制度合法性进行分析。

(1)认知合法性。认知合法性关注公众对于某一事物的接受程度:如果公众广泛接受并认可,则认知合法性得以获得,反之则反。村务监督委员会制度的创新主要是由于农村基层社会内生因素的驱动。事实上,在创设村务监督委员会之前,后陈村民就尝试通过成立村级财务监督小组以加强财务监督。但是,财务监督小组仍然没有摆脱村两委的“控制”,因为它是在村两委授权之下产生的,并非一个独立性组织,在实践过程中常常出现功能被替代、监督流于形式的弊端,监督效能颇不理想。在此背景之下,村务尤其是财务的混乱管理与村级民主发展的内在需求之间的矛盾越来越强大,构成了村务监督制度创新的内生动力。村务监督委员会制度的成立是民心之所向,这就使得其具有先天的认知合法性。

(2)规制合法性。规制合法性的标准取决于法律或准法律规定:如果一个组织的建立和运作符合法律或准法律的规定,那么该组织就获得了规制合法性,反之则有可能被认为是违法的[22]。在村务监督委员会成立之时施行的《村组法》中,虽然提倡监督基层公权力机构的理念,但是却并未明确说明是否需要设立独立的监督机构。这就使得后陈村务监督委员会在创设之初一度被认为是“违法组织”。针对法律方面的质疑,时任民政部基层政权和社区建设司司长在接受《人民日报》专访时为后陈成立村务监督委员会的做法正名,表示其是在法律规定范围内的制度创新。随着2010 年新修订的《村组法》出台,村务监督委员会的法律地位得到肯定,获得了充分的规制合法性。此后至2022 年间,中央层面发布有关村务监督内容的法律或准法律规定共计67 条,不断巩固和深化着村务监督委员会制度的规制合法性。

2. 激发监督主体活力,实现目标达成功能

目标达成是指激发和调动潜藏在环境中的能力与能量来实现组织目标的过程。就村务监督委员会而言,如何扭转当前村级权力监督的“压迫性反应”[23],调动环境中的资源进行民主监督,是其实现目标达成功能亟待解决的问题。事实上,监督工作能否得到有效开展,监督主体的积极性和主动性至关重要。在村民自治视阈内,每一个原子化的村民都是村务监督最重要的治理主体[24]。通过创设村务监督委员会制度,这些原子化的治理主体可以被组织化和制度化起来。因此,将原子化的监督主体联合成为制度化的监督组织,把具有主动性和公共性精神的上访者吸纳为制度内的监督者,可以激发监督主体活力,调动蕴藏在环境中的潜在监督力量。

就我国情况而言,自进入20 世纪90 年代以来,上访数量就一直居高不下,农民集体上访行为已逐渐演变为社会转型时期一种典型的农民自发组织现象。这种现象在后陈村尤为突出:2000年前后,因村务尤其是财务不公开、账目管理混乱,后陈村民曾自发组织了多次集体上访行为,参与者达400 多人次,甚至引发了群体性抗争事件。上访行为是村民表达利益的一种方式,而集体上访以及在此过程中所引发的一系列过激行为,则往往容易形成群体性事件,危及社会稳定。虽然集体上访从根本而言不同于群体性事件,但是如果得不到恰当和及时的处理,前者往往演化升级为后者。因此,为避免群体性事件的发生,有必要通过科学甄别与综合筛选,将社会不同阶层和最广大群众的合理诉求反映到党的纲领和政策中[25],这一举措在实践中则表现为将村民的自发组织转变为党领导下的机构、将非政治精英吸纳为制度内人员。

后陈村民在经济利益和政治利益的双重压力下自发组织起来形成的整体性行动力量,包括推选挑头人、集体上访等,其实是监督主体自身的组织化,可被视作村民自发成立的监督组织架构雏形。与其放任自流,任之发展甚至演变为群体性事件,不如通过科学的制度设计,因势利导、顺势而为,将其引导至村民自治的框架中。正是在这样的考量下,在2004 年村民代表会议上,后陈村因上访而闻名的张舍南当选首届村务监督委员会主任。这就为解决体制外的利益冲突找到了一个更为适合的出口,并在科学合理的制度安排之下,使之成功转换为制度内的利益表达。这不仅是村级监督主体参与民主监督的题中之义,更为唤醒村民民主意识、培育村级治理主体性提供了重要途径。吸纳诸如张舍南等承载着村民信任与支持的非政治精英进入村级治理的制度化组织当中,有助于唤醒民众公共性精神和民主意识,促进“要我监督”到“我要监督”的思维转变,在更深层次上激发村级监督主体活力以达成目标。

3. 形成监督制度闭环,强化整合功能

整合功能是指整合资源,使组织内各部分协调成一个达成目标的整体。制度建设是实现组织内部资源整合的根本所在[26]。因此,整合功能能否实现与组织的制度建设密切相关。制度建设实质上是制度体系的一种建构过程,能否形成自主运行的闭合系统则是其是否有效的关键所在。后陈村村级民主监督出现问题的根源正是在于尚未形成一个完整有效的监督制度体系,具体表现为两个方面:一是制度本身存在缺陷,二是对现有制度执行不力。因此,突破以上困境的关键首先在于完善监督制度设计,其次是提升监督制度执行力。

一方面,后陈创新村务监督委员会制度,通过“一个机构,两项制度”的架构突破了以往村级监督工作空转的困境,使得村级监督权得以完整落地,在村级形成民主监督制度闭环。首先,村务监督委员会集议事、监督、理财、协调等职责于一身,主要负责对村务决策、执行、公开的全程监督,这就使得村民自治制度结构得到了有效的补充和完善。其次,《后陈村村务管理制度》对村务管理尤其是村财务管理等作出详细规定,明确了村干部在管理村务的时候什么该做和什么不该做、该怎么做和不该怎么做;《后陈村村务监督制度》则对组织性质、地位、产生和组成、职能与义务以及罢免的途径和程序等都作了详尽的规定。在以上两项制度的安排与设计下,村务监督委员会制度为村务公开、民主监督提供了有力保障,村级民主监督制度闭环体系得以有效运作。

另一方面,后陈村通过对村务进行全过程监督,即事前开展超前监督,事中进行跟踪监督,事后实施检查监督,有效规范了村级权力运行,大大增强了监督制度执行力。全过程监督是“后陈经验”最为突出而重要的亮点之一,它将村务监督由原来的事后拓展至全过程的监督。具体来说,事前村务监督委员会实施超前监督,可以及时向不合规的制度、规定或不合民意的决策提出异议;事中进行跟踪监督,即在村务决策和执行过程中都要保证村务监督委员会的全程在场,此举有助于及时发现不规范的村务管理行为;事后实施检查监督,即村务监督委员会还要做好事后的结果公开、财务审查等工作。综上,通过全过程监督,可以及时识别村务管理行为中的偏误并启动纠偏程序,进而有效防止农村基层公权力运行中的失范与偏差。

4. 构建政治文化认同,完善潜在模式维持功能

潜在模式维持功能,意味着维持组织的价值系统及其制度的统一性,包括模式维持和紧张处理两方面。在潜在模式维持功能中,文化的地位尤其重要,它对制度化的社会角色模式加以维持、对社会张力进行调节,富有能动的创造力[27]。然而,只有被群体中的人们所共同接受的文化,即形成认同的文化才能够维持下去并对潜在模式维持功能发挥作用[28]。如此一来,文化认同的构建就显得十分重要。人处于政体之中,制度的变迁会在政治引导的基础上改变甚至重构个人和集体的文化认同。因此,有必要进行有效的政治引导,使组织成员的心理状态与组织的规范和价值保持一致,形成共享价值,并产生长效的政治文化认同。以下将从模式维持和紧张处理两个维度对村务监督委员会制度潜在模式维持功能的完善进行阐释。

( 1)模式维持功能。后陈村之所以敢为人先,率先在全国范围内成立第一家村务监督委员会,与其悠久的历史文化传统密不可分。首先,后陈村内本身就存在一套村民群体共同认可且行之有效的文化价值体系和行为规范体系,这夯实了后陈创新村务监督制度的思想文化根基。其次,随着市场经济发展而培育成长起来的后陈村经济能人,可以在村庄治理过程中起到监督和约束村庄治理精英的重要作用。出于对自身利益的维护以及对既有文化模式的维持,后陈村民在村庄非治理精英的组织下曾多次举行大规模集体上访行动,并最终借助于科学的制度设计安排成为了体制内利益表达方式。经实践检验,以“一个机构、两项制度”为组织架构的村务监督委员会制度在后陈村范围内构建了一套新的制度化价值系统,并被全体村民广为承认、认可和遵守,为后陈村营造了良好的政治生态环境,这正是实现模式维持功能的根本之所在。

(2)张力管理功能。创设村务监督委员会制度并不意味着终结,恰恰是问题的开始。村务监督委员会制度尚未完全成熟,监督权如何运用与发挥效力,这是更为深刻和严峻的问题,事关村务监督委员会制度能否长久存在以及应该如何存在等一系列重要命题。事实上,虽然取得了明显的治理绩效,但是村务监督委员会制度却并未赢得一致称赞,主要原因在于村务监督委员会的越权行为及其不恰当的监督工作方式。这也最终导致张舍南在2005 年3 月份的换届中落选。这反映出监督权带来的不适应症:张舍南的落选证实了改革阻力的来源是当权者,这就形成了一种改革悖论,即当权者是改革的发动者,但同时也是改革阻力的施予者。为缓解与消除改革悖论带来的负面影响,后陈尝试由村党组织成员兼任村务监督委员会主任,借以强化农村基层党组织的领导核心作用,加强党对村务监督委员会的领导。在避免民主监督无序发展的同时,后陈通过村务监督队伍人员结构的微调,大大便捷了对村务监督队伍的管理和培训,使得村务监督队伍成员素质有所提升,有助于改善村务监督委员会的越权行为以及不合理的监督工作方式,可以缓解改革所带来的张力与冲突,实现张力管理功能。

五、 结论与讨论

本文采用AGIL 模型为分析框架,通过对“后陈经验”的考察,系统呈现村务监督委员会制度有效运行的过程与机制。研究发现,村务监督委员会制度有效运行遵循以下逻辑:

首先,通过注入组织合法性,发挥适应功能。一方面,社会内生的认知合法性,是村务监督委员会制度得以建立的驱动因素;另一方面,国家赋予的规制合法性,使村务监督委员会制度拥有了长足发展的法律地位。其次,激发与调动监督主体活力,实现目标达成功能。将具有主动性和公共性精神的上访者吸纳为制度内的监督者,把原子化的监督主体联合成为制度化的监督组织,可以唤醒民众的公共精神和民主意识,激发监督主体活力以实现目标达成功能。再次,建立与健全监督制度闭环,强化整合功能。通过“一个机构、两项制度”的组织架构突破以往村级监督工作空转的困境,并创新实施全过程监督,使得村级监督权完整落地,形成村级民主监督的制度闭环体系以强化整合功能。最后,构建与形成政治文化认同,完善潜在模式维持功能;塑造良好的政治生态环境,使得村级治理的民主化有了文化和心理支持,实现模式维持功能;同时注重发挥农村基层党组织的领导核心作用,避免民主监督的无序发展,缓解改革悖论所引起的张力与冲突,实现张力管理功能。

任何问题都应辩证地看待。“后陈经验”所体现的村务监督运行机制虽有效且值得借鉴但也并非完美无瑕,在实际运行中同样存在一些共性问题值得审慎思考:如面对大量本地人员外出务工或大量外来人员涌入常住的新情况,如何因时制宜创新村务监督委员会制度;村务监督委员会主任的“兼职”身份在提高其治理效能的同时,也影响了村民对其信任程度,如何平衡效能与信任二者间关系;如何在注重村务监督委员会制度实践功能的同时加强基层人员对其理论认知等等,在后续研究中,有必要针对上述问题展开进一步深入分析,以推动村务监督有效性研究不断向纵深领域拓展。

[ 参考文献 ]

[1]沈费伟, 卢福营. 乡村振兴背景下村务监督有效性研

究: 基于浙江省武义县村务监督委员会的调查分析[J].

治理研究, 2020, 36(5): 79. DOI: 10.15944/j.cnki.33-

1010/d.2020.05.009.

[2]李爽. 村务监督委员会的制度运行及其创新[J]. 知与

行, 2021(3): 34. DOI: 10.19309/j.cnki.zyx.2021.03.005.

[3]马华. 村治实验: 中国农村基层民主的发展样态及逻辑

[J]. 中国社会科学, 2018(5): 136.

[4]CHAN S. Villagers' Representative Assemblies: Towards

Democracy or Centralism?[J]. China An International

Journal, 2003, 1(2): 179. DOI: 10.1353/chn.2005.

0032.

[5]O BRIEN KEVIN J.Agents and Remonstrators: Role Accumulation

by Chinese People's Congress Deputies. The

China Quarterly, 1994(6) : 359. DOI:10.1017/s030574

1000035797

[6]O BRIEN KEVIN J. Implementing Political Reform in

China's Villages[J]. The Australian Journal of Chinese

Affairs, 1994(32): 33. DOI: 10.2307/2949826.

[7]SUSAN VLAWRENCE. Village representative assemblie:

Democracy Chinese Style[J]. [J]. Australian Journal

of Chinese Affairs, 1994, 32((6): ): 61.

[8]JEAN C OI. Rural China Takes Off: Institutional Foundations

of Economic Reform[M]. Berkeley: University of

California Press, 1999.

[9]魏新兴, 窦明星. 村务公开的现实困境、成因及完善路

径: 以“三治融合”为视角[J]. 领导科学, 2022(12):

129. DOI: 10.19572/j.cnki.ldkx.2022.12.020.

[10]尹向阳. 乡贤嵌入村务监督的实践逻辑与可行路径研

究[J]. 云南社会科学, 2022(4): 154. DOI: 10.3969/j.issn.

1000-8691.2022.04.016.

[11]李雪勤. 清廉中国: 反腐败国家战略[M]. 杭州: 浙江人

民出版社, 2021: 25-26.

[12]周功满, 曹伟. 权力结构视域下的乡村权力监督: 基于

对村务监督委员会的考察[J]. 经济社会体制比较,

2012(3): 139.

[13]刘诗林. 我国村务监督委员会的运行困境及对策建议:

基于11省700名乡镇纪委书记问卷调查的实证研究[J].

理论探讨, 2015(1): 128. DOI: 10.16354/j.cnki.23-1013/

d.2015.01.029.

[14]塔尔科特·帕森斯, 尼尔·斯梅尔瑟. 经济与社会[M]. 刘

进, 译. 北京: 华夏出版社, 1989: 15-18.

[15]高红, 宫雪. AGIL框架下社区社会组织的功能系统与

提升路径[J]. 南京师大学报(社会科学版), 2018(3):

25. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4608.2018.03.003.

[16]高飞. 少数民族地区连片开发扶贫模式的实践与反思:

以帕森斯AGIL功能分析模型为工具[J]. 云南民族大学

学报(哲学社会科学版), 2013, 30(2): 73. DOI: 10.

13727/j.cnki.53-1191/c.2013.02.017.