哈佛来信

张乐天

1978年6月23日,在党的十一届三中全会召开前夕,时任中共中央副主席的邓小平同志在听取教育部关于清华大学工作汇报时,作出了扩大派遣留学生的重要指示。他指出:“我赞成留学生的数量增大,主要搞自然科学”“要成千成万地派,不是只派十个八个”“要千方百计加快步伐,路子要越走越宽”。像一声春雷响彻神州大地,出国留学的大门轰然打开了。

中国教育部积极行动起来,同年12月26日,党的十一届三中全会闭幕刚刚4天,一架飞机冲上蓝天,搭载改革开放后的首批访问学者启程赴美。中国首批留美人员仅52人,但一石激起千层浪,其后续影响远远超出人们的想象。据统计,中国出国留学规模从1978年的860人发展到2007年的14.45万人,短短30年扩大了168倍。

留学印证着中国开放的故事,留学人员是开放故事的主人。这是一幅堪比清明上河图的精彩画卷,让我们撷取其中的一个点,“用显微镜看”,以观察留学这个“大世界”,品评其中的复杂、多样与精彩绝伦。

复旦发展研究院当代中国社会生活资料中心所保存的五十多万封书信为我们提供了机会。我们寻找、阅读一组组来自美国的书信,其中,1990年前后一个医学教授收到的五十多封赴美留学、访问的学生们的书信引起我们的极大兴趣。我们好奇,他们从贫困的中国初到“富得流油”的美国时感觉如何?我们不知道,改革开放初期在美的中国人对中国的态度怎样?

我们读着书信,书信里的一些话给人深刻印象。“大概到美国后印象最深的莫过于高速公路和汽车了。那天我们以70英里每小时驶在高速公路上,窗外景色很美,当时我们都发出一番感叹,什么时候国内也能变成这样。”“美国的中国人对国内非常关注,我们听到了一些消息,使我更想回去。中国人在美国人眼里等次是低的,我真希望中国早些强大。”一位学生更在书信里告诉老师,信里写上赴美以后的成绩,“是想让培养我们的先生为此高兴……兴许,在你的众多学生中有将来的诺贝尔奖获得者。”赴美留学的雄心壮志跃然纸上。

在这组五十多封书信里,有10封书信是一位正在哈佛大学公共卫生学院访问的学者写的,时间从1989年4月8日到1990年12月24日。哈佛大学,全世界顶级的超级大学;“哈佛来信”,太有意思了!写信者是谁,他到哈佛大学以后的感受如何?他在哈佛大学的所思、所想、所作、所为是怎么样的?这些话题“逼迫”我们反复阅读“哈佛来信”。

书信的作者叫冬磊,陕西农村的孩子。冬磊从小爱读书,1963年,他读高中的时候,曾读过溥仪的《我的前半年》。1966年,在上海某医科大学读本科。冬磊大学毕业以后,进入医院工作。1977年中国恢复高考制度以后,冬磊考取某医科大学免疫学研究生。冬磊应该是在国内取得了博士学位以后赴美国访问,他先到了巴尔的摩的马里兰大学,再到亚特兰大的埃默里大学,最后于1989年4月初来到哈佛大学的公共卫生学院从事艾滋病研究项目。冬磊在哈佛的研究题目是AIDS vivas infection 与marcrophage 的互相作用,经费由公共卫生学院的Cancer Biology 提供,具体研究工作则多在医学院的解剖学系进行,导师是大名鼎鼎的Ito教授。冬磊的夫人晶晶也是一位医学学者,他与晶晶一起到哈佛访问。

冬磊是一个名副其实的科学家,做着一流的医学研究项目,他的书信却充满了浓浓的人文气息。冬磊出生在贫困的农村,走进世界顶级的哈佛大学,却没有自惭形秽、妄自菲薄,我们从冬磊的书信中似乎看到了一位站立在黄土地上信心满满的男子汉,我们从书信的文字里读出了四个大字:“文化自觉”。

冬磊到哈佛大学才一个星期,就对哈佛大学的校风极为感叹。他在信中说:“导师是Ito教授,这位大名鼎鼎的老先生,为人极好,年近70还坚持动手做实验。我同他工作了一周,颇有收获。除在具体方法学上有收获之外,主要是在学风、精神方面有所感染。这个地方并不是所有设备都很先进。虽然也有当今第一流的设备,但大多数设备都比较陈旧。可是人的思维却永远没有停止。”他在这封信里还表示,他将花时间去寻找“哈佛的精神”。

1990年,在哈佛大学,一个优秀的訪问学者拒绝了芝加哥,放弃了亚特兰大,毅然决定回国。哈佛大学,不经意间成为养育这位中国访问学者“文化自觉”的沃土。让我们读一读“哈佛来信”吧 。你一定能读出一些不一样的感悟,每种感悟都会是生命意义的启迪。

在冬磊那里,“哈佛精神”并没有停留在赞叹、称颂,而是努力去吸纳,去践行。他以哈佛精神去看国内大学,对国内大学提出善意的批评。他更身体力行地发扬“哈佛精神”,舍弃世俗的偏见与纠缠,带着单纯的好奇与追求,投入到真正的科学研究中。他在第一封信里就自嘲“生活总是自讨苦吃,到处奔忙,有点像‘上山下乡的味道”。1990年初,芝加哥医学院发来邀请,聘请冬磊长期从事肿瘤研究,经多方了解,为了学术,他毅然写信“辞谢”了。有的朋友说冬磊“疯了”,把那么好的事辞了,硬要在哈佛“吃苦”,冬磊在信中说:“人各有志,又有什么办法?从事学术,哈佛是一块无与伦比的乐土,这里的学术气氛之浓,我在美国还极少见到。”1990年初冬,冬磊又放弃了亚特兰大的录用,放弃了绿卡的机会,朋友想不通,冬磊却坚持为了学术,决不后悔。我们在冬磊的信里读出了中国科学工作者的自信、自强。

“哈佛来信”中有大量波士顿的文化生活的另一面,即音乐方面的文字。冬磊几乎是一个西方古典音乐的“发烧友”,他熟悉美国、欧洲主要交响乐团,非常喜欢听古典音乐。哈佛大学的访问为他提供了聆听世界一流乐团演奏的机会,那一次,他居然买到了波士顿交响乐团“星期五音乐会”的票,他欣喜若狂,说“这一回是送运气的神走错了路”。

冬磊喜欢古典音乐,也喜欢扎根在陕西汉中那片土地上的“秦腔”,在他那里,二者“美美与共,各有其妙”。到波士顿不久,他就在Chinatown买了中央乐团演出的《梁祝》及其他作品,他听了以后却很失望,“演奏得几乎完全失去了‘秦腔”。他在信中说,1974年,他回汉中老家休假时,老朋友送他一盒陕西地方戏曲录音,他一直带在身边,有空就听,一直带到亚特兰大。后来被儿子弄坏了,他马上托人想办法到西安去购买,“以解思乡之愁”。

乡音是心中永远的乐章,中国是念念不忘追寻的“根”。1989年9月下旬,他们所尊敬的一位老师臧先生逝世,国内有同学写信详细描述了追悼會的经过,冬磊看了信以后说,他“很赞赏这种气氛”。他回忆了家乡汉中哭灵的情况,比较前不久参加那次去灵堂送葬的经历,强调“素装”纪念逝者是一种文化素养。

“哈佛来信”一共才10封信,冬磊在两封信中明确提出回国做科研的想法。1990年3月31日,他在信中说:“我还是很认真地考虑回中国,等到在中国能够开展真正的科研工作的那一天。在美国的生活可能更轻松更舒服,但是不开心。这种生活不是我想要的。因此我关注中国的变化,期待合适的时候回到中国。”冬磊希望老师给他的回国发展提出一些建议。同年12月12日,他放弃了亚特兰大的邀请,放弃了随手可得的绿卡,说:“我宁愿回到上海的医学院,也不想接受亚特兰大的这份工作。”

1990年,在哈佛大学,一个优秀的访问学者拒绝了芝加哥,放弃了亚特兰大,毅然决定回国。哈佛大学,不经意间成为养育这位中国访问学者“文化自觉”的沃土。让我们读一读“哈佛来信”吧。你一定能读出一些不一样的感悟,每种感悟都会是生命意义的启迪。

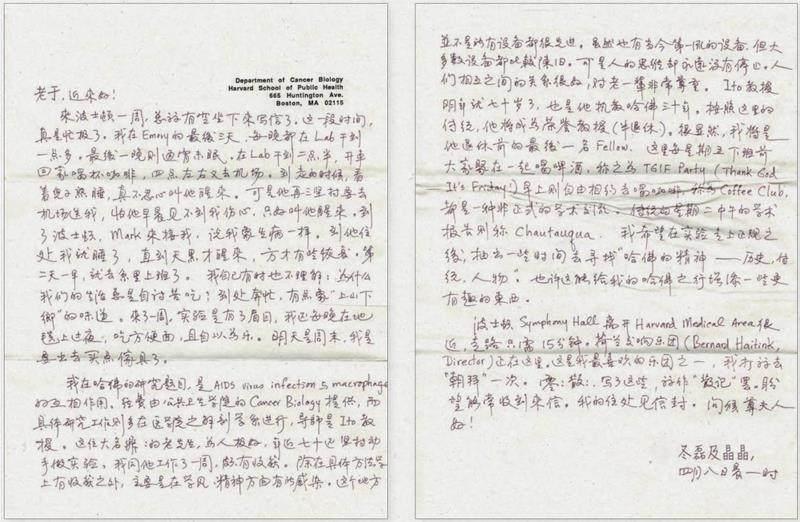

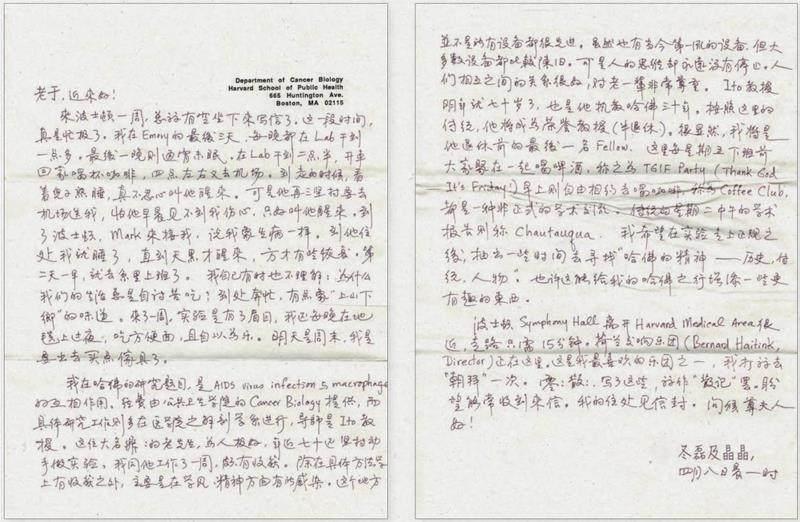

老于,近来好!

来波士顿一周,总算有空坐下来写信了。这一段时间,真是忙极了。我在Emory( 埃默里大学)的最后3天,每晚都在Lab干到一点多,最后一晚则通宵未眠。在Lab干到两点半,开车回家喝杯咖啡,四点左右又去机场。到走的时候,看着儿子熟睡,真不忍心叫他醒来。可是他再三坚持要去机场送我,怕他早晨见不到我伤心,只好叫他醒来。到了波士顿,Mark 来接我,说我像生病一样。到他住处我就睡了,直到天黑才醒来,方才有些恢复。第二天一早,就去系里上班了。我自己有时也不理解:为什么我们的生活总是自讨苦吃?到处奔忙,有点像“上山下乡”的味道。来了一周,实验室有了眉目,我还每晚在地毯上过夜,吃方便面,且自以为乐。明天是周末,我是要出去买点家具了。

我在哈佛的研究题目是“AIDS vivas infection 与marcrophage的互相作用”。经费由公共卫生学院的Cancer Biology提供,而具体研究工作则多在医学院之解剖学系进行,导师是Ito教授。这位大名鼎鼎的老先生,为人极好,年近70还坚持动手做实验。我同他工作了一周,颇有收获。除在具体方法学上有收获之外,主要是在学风、精神方面有所感染。这个地方并不是所有设备都很先进。虽然也有当今第一流的设备,但大多数设备都比较陈旧。可是人的思维却永远没有停止。人们相互之间的关系很好,对老一辈非常尊重。Ito 教授明年就70岁了,也是他执教哈佛30年。按照这里的传统,他将成为荣誉教授(半退休)。很显然,我将是他退休前的最后一名Fellow。这里每星期五下班前大家聚在一起喝啤酒,称之为TGIF Party (ThankGod It's Friday !)早上则自由相约去喝咖啡,称为Coffee Club,都是一种非正式的学术交流。传统的星期二中午的学术报告则称为Chautauqua。我希望在实验走上正轨之后,抽出一些时间去寻找“哈佛的精神——历史 、传统、人物”。也许这能给我的哈佛之行增添一些更有趣的东西。

波士顿Symphony Hall离Harvard Medical Area很近,走路只需15分钟。荷兰交响乐团(Bernard Haitink, Director )正在这里。这是我最喜欢的乐团之一,我打算去“朝拜”一次。零零散散写了这些,算作“散记”罢。盼望能常收到来信。我的住处见信封。问候尊夫人好!

冬磊及晶晶,四月八日晨一时(1989)

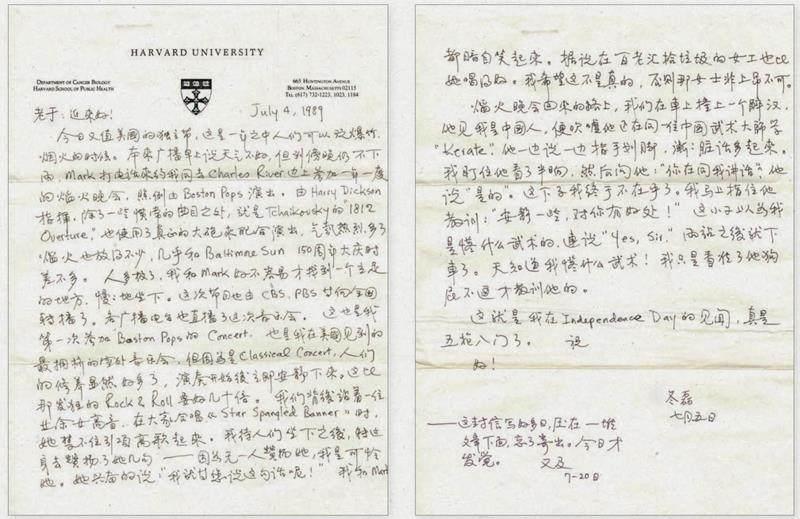

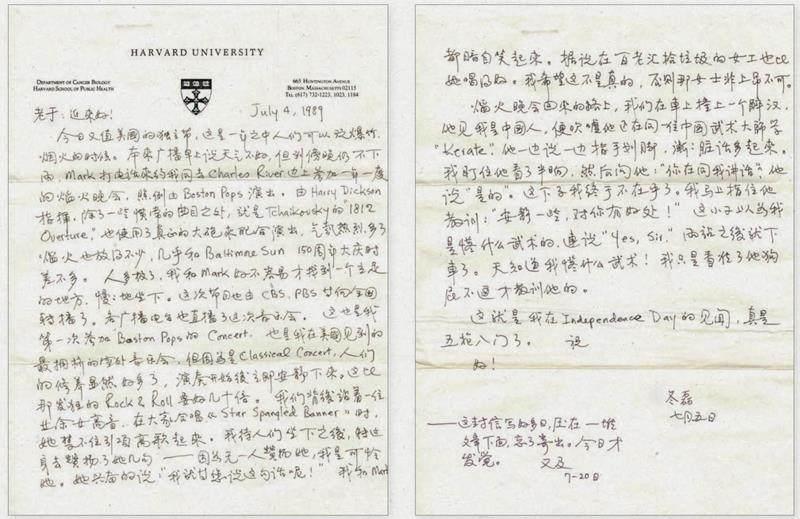

1989年7月4日,

老于,近来好!

今日又值美国的独立节,这是一年之中人们可以玩爆竹烟火的时候。本来广播早上说天气不好,但到傍晚仍不下雨。Mark打电话来约我同去Charles River 边上参加一年一度的焰火晚会。照例由Boston Pops演出,由Harvy Dickson指挥。除了一些惯常的曲目之外 ,就是Tchaikovsky的“1812 Overture ”,也使用了真正的大炮来配合演出。气氛热烈多了,焰火也放得不少,几乎和Baltimore Sun 150周年大庆差不多。人多极了,我和Mark 好不容易才找到一个立足的地方,慢慢地坐下。这次节目也由CBS、PBS等向全国现场转播了。各广播电台也直播了这次音乐会。这也是我第一次参加BostonPops(波士顿大众管弦乐团)的Concert,也是我见到的最拥挤的室外音乐会,但因为是Classical Concert ,人们的修养显然好多了。演奏开始后立即安静下来。这比那发狂的Rock & Rol(l 摇滚)要好几十倍。我们背后站着一位业余女高音,在大家合唱《Star Spangled Banner》时,她禁不住引吭高歌起来。我待人们坐下之后,转过身去赞扬了她几句——因为无一人赞扬她,我是可怜她。她兴奋地说:“我就等您说这句话呢!”我和Mark都暗自笑起来。据说在百老汇拾垃圾的女工也比她唱得好。我希望这不是真的,否则那女士非上吊不可。

焰火晚会回来的路上,我们在车上撞上一个醉汉,他见我是中国人,便吹嘘他还在同一位中国武术大师学“Kerate ”(空手道),他一边说一边指手畫脚,渐渐脏话多起来。我盯住他看了半晌,然后问他:“你在同我讲话?”他说:“是的。”这下子我终于不在乎了。我马上指着他教训:“安静一些,对你有好处!”这小子以为我懂什么武术的,连说:“Yes, Sir.”两站后就下车了。天知道我懂什么武术!我只是看准了他狗屁不通才教训他的。

这就是我在Independence Day的见闻,真是五花八门了。

祝好!

冬磊,七月五日

——这封信写好多日,压在一堆文章下面,忘了寄出。

今日才发觉。又及,7月20日

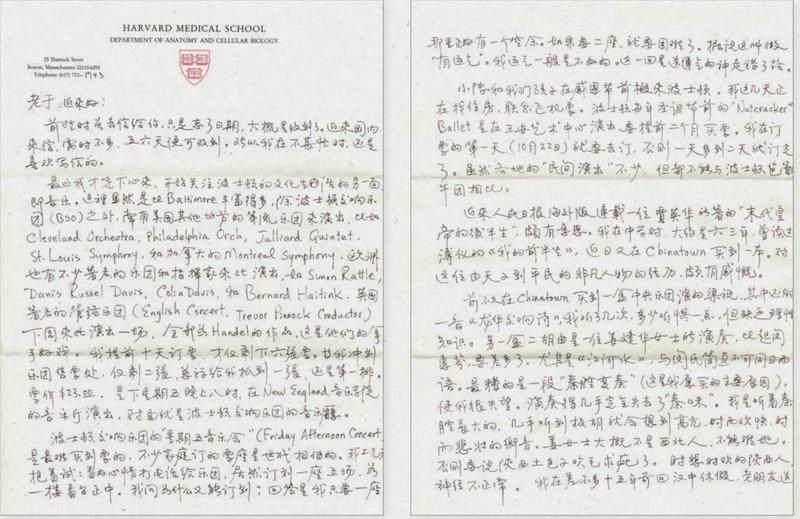

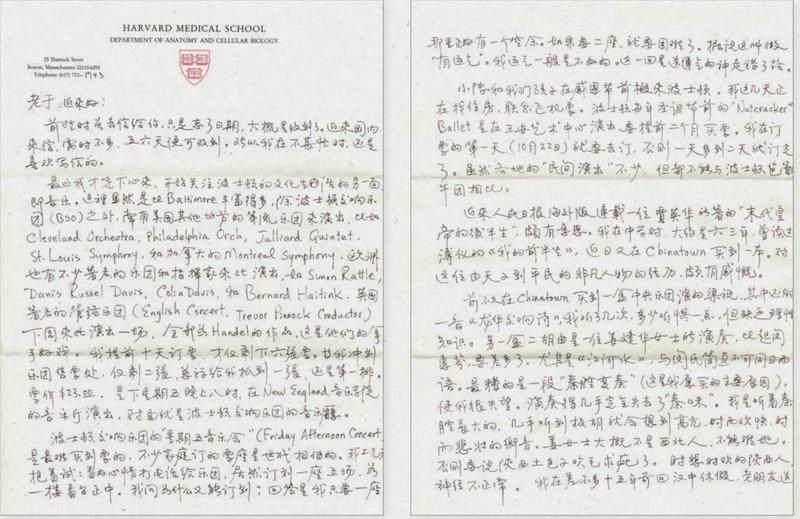

老于,近来好!

前些时曾去信给你,只是忘了日期,大概是收到了。近来国内来信,需时不多,五六天便可收到,所以在不甚忙时,我还是喜欢写信的。

最近我才定下心来,开始关注波士顿的文化生活的另一面,即音乐。这里显然是比Baltimore( 巴尔的摩)丰富得多,除波士顿交响乐团(BSO)之外,常有美国其他地方的第一流乐团来演出,比如Cleveland Orcheotra, Philadelphia Crch,Julliard Quintet, St. Louis Symphony和加拿大的Montreal Synphony,欧洲也有不少著名的乐团和指挥家来此演出,如Simon Rattle, Danis Russel Davis, Colin Davis和Bernard Haitink,英国著名的管弦乐团(English Concert, TrevorPinnock Conductor )下周来此演出一场,全部为Handel 的作品,这是他们的拿手好戏。我提前10天订票,才仅剩下6张票。等我冲到乐团售票处,仅剩两张。总算给我抓到一张,还是第一排。票价23美元,是下星期五晚上八时,在Nre England音乐学院的音乐厅演出,对面就是波士顿交响乐团的音乐厅。

波士顿交响乐团的“星期五音乐会”(Friday Afternoon Cencert )是最难买到票的,不少家庭订的票座是世代相传的。我上几天抱着试试看的心情打电话给乐团,居然订到一座五场,为一楼看台正中。我问为什么又能订到,回答是我只要一座,那里正好有一个空余。如果要两座,就要困难了。据说这叫做“有运气”。我运气一般是不好的。这一回是送运气的神走错了路。

小陆和我们的孩子在感恩节前搬来波士顿。我这几天正在找住房,联系飞机票。波士顿每年圣诞节前的“NatcrackerBallet ”是在王安艺术中心演出,要提前两个月买票。我在订票的第一天(10月22日)就要去订,否则一天多到两天就订完了。虽然各地的“民间演出”不少,但都不能与波士顿芭蕾舞团相比。

近来《人民日报》(海外版)连载了一部贾英华所著的“末代皇帝的后半生”,颇有意思。我在中学时,大约是1963年,曾读过溥仪的《我的前半生》,近日又在Chinatown买到一本。对这位由天子到平民的非凡人物的经历,颇有感慨。

前不久在Chinatowm 买到一盒中央乐团演的《梁祝》,其中还附一音“龙华交响诗”,我听了几次,多少听懂一点,但缺乏理性知识。另一盒二胡曲是一位姜建华女士所演奏,比起闵惠芬,要差多了。尤其是“江河水”,与闵氏简直不可同日而语。最糟的是一段“秦腔变奏”(这是我愿买的主要原因),使我很失望。演奏得几乎完全失去了“秦味”。我是听着秦腔长大的,几乎听到板胡就会想到高亢,时而欢快,时而悲壮的乡音。姜女士大概不是西北人,不能为难她。否则要说陕西土包子吹毛求疵了。时悲时欢的陕西人,神经不正常。我在差不多15年前回汉中休假,老朋友送我一盒陕西地方戏曲录音,其中有秦腔,碗碗腔,以及眉户剧,我一直带到亚特兰大,不慎被我儿子弄坏了。甚是可惜。此地无陕西人,难找到此类乡音俗曲。我曾托支学正留心,如有人去西安,帮我买一两盒,以解乡思之苦。

你现在是在做行政工作,还是Bench top scientist?听说你有一篇文章将在Science发表,这是极重要的喜讯。希望你不会离开实验室工作。盼有空来信。我住处会改变,所以信写到系里为好,两个地址都可以用(Medical School 和Schoolof Public Health)。

祝好!

冬磊,十月五日(1989)

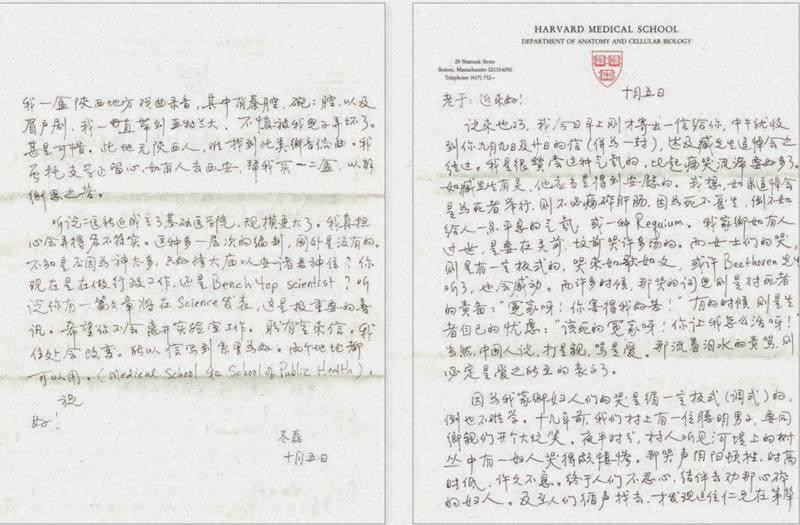

老于,近来好!

说来也巧,我今日早上刚才寄出一封信给你,中午就收到你9月9日及20日的信(并为一封),述及臧先生追悼会之经过。我是很赞赏这种气氛的,比起痛哭流涕要好多了。如臧先生有灵,他应当是得到安慰的。我想如果追悼会是为死者举行,则不必痛断肝肠,因为死不复生,倒不如给人一点平息的气氛,或一种Requium(安魂曲)。我家乡有人过世,是要在灵前、坟前哭许多场的。而女士们的哭,则是有一定板式的,哭来如歌如文,或许Beethoven先生听了,也会感动。而许多时候,那哭的词儿则是对死者的责备:“冤家呀!你害得我好苦!”有的时候,则是生者自己的忧虑:“该死的冤家呀!你让我怎么活呀!”当然,中国人说,打是亲,骂是爱。那流着泪水的责骂,则必定是爱之所至的表示了。

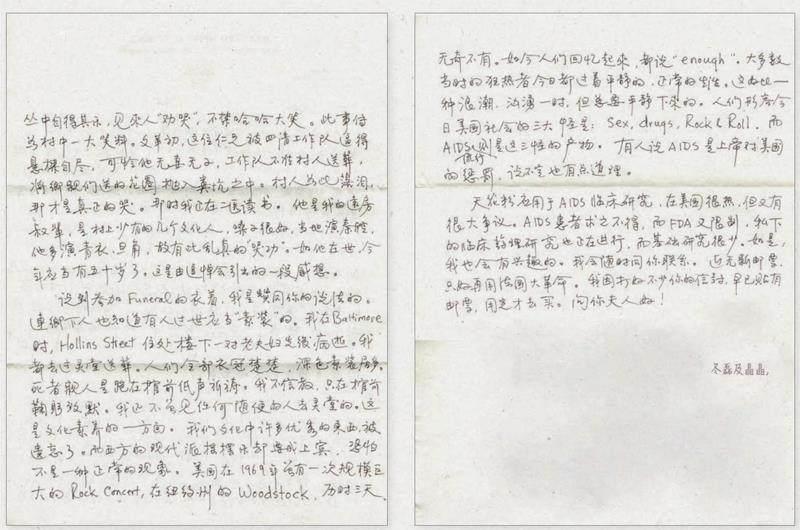

因为我家乡妇人们的哭是循着一定板式(调式)的,倒也不难学。十几年前,我们村上有一位聪明男子,要同乡亲们开个大玩笑。夜半时分,村人听见河堤上的树丛中有一妇人哭得颇凄惨。那哭声抑扬顿挫,时高时低,许久不息。终于人们不忍心,结伴去劝那心碎的妇人。及至人们循声找去,才发现这位仁兄在茅草丛中自得其乐,见来人“劝哭”,不禁哈哈大笑。此事传为村中一大笑料。

说到参加Funeral的衣着,我是赞同你的说法的。连乡下人也知道有人过世应当“素装”的。我在Baltimore时,HollinsStreet住处楼下一对老夫妇先后病逝,我都去过灵堂送葬。人们全部衣冠楚楚,深色素装居多。死者亲人是跪在棺前低声祈祷。我不信教,只在棺前鞠躬致默。我还不曾见任何随便的人去灵堂的。这是文化素养的一方面。我们文化中许多优秀的东西,被遗忘了。而西方的现代派摇摆乐却要成上宾,恐怕不是一种正常的现象。美国在1969年曾有一次规模巨大的Rock Concert,在纽约州的Woodstock ,历时3天,无奇不有。如今人们回忆起来,都说“enough ”。大多数当时的狂热者今日都过着平静的、正常的生活。这好比一种浪潮,汹涌一时,但总要平静下来的。人们形容今日美国社会的三大怪是:Sex, Drugs, Rock & Roll。而AIDS流行则是这三怪的产物。

天花粉应用于AIDS临床研究,在美国很热,但又有很大争议。AIDS患者求之不得,而FDA又限制,私下的临床药理研究也正在进行,而基础研究很少。如是,我也会有兴趣的。我会随时同你联系。近无新邮票,只好再用法国大革命。我因打好不少你的信封,早已贴有邮票,用完才去买。

问你夫人好!

冬磊及晶晶。(1989年10月)

1990年3月31日

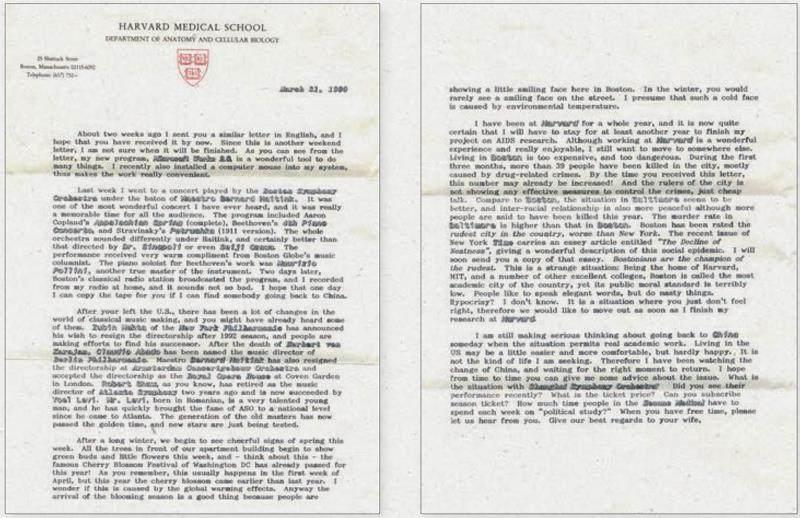

大约两周前我给你寄了封英文信,希望你已经收到了。这又是一封周末去信,我也不确定什么时候能够写好。见信可知,我的新程序,微软2.0是一款很棒的工具,可以做很多事情。我最近也安装了一个鼠标,用起来更加方便。

上周我去听了一场波士顿交响乐团的音乐会,由Bernard Haitink指挥。对所有听众来说都是一个难忘的时刻。曲目包括《Copland's Applacian Spring》《贝多芬第四交响曲》和Stravinsky的《Petrushka》(1911年版本)。由Haitink指挥,整个乐队的演出听起来都与众不同,比Sinopoll甚至Soiji指挥得都要好。演出受到波士顿音乐专栏的高度赞扬。贝多芬作品的钢琴独奏是Pollini,另一位真正的音乐大师。两天之后,波士顿经典音乐广播电台播出了这次演出的曲目,我在家收听广播并录制了,听起来效果还不错。希望有人回国的时候,我能复制一张磁带带给你。

自从你离开美国之后,全世界经典音乐创作有许多变化。你应该也听说了一些。纽约费城交响乐团的Zubin宣布,希望在1992年音乐季之后,辞去总指挥的职位,人们正全力以赴找寻继任者。在Merbert去世之后, Claudio被任命为柏林费城交响乐团的总指挥。Bernard Haitink也辞去了阿姆斯特丹交响乐团总指挥的职位,就任伦敦皇家歌剧院总指挥一职。你知道的,Robert两年前就辞去了亚特兰大交响乐团总指挥的职位,由Levi继任,Levi出生于罗马尼亚,是一位非常有才华的年轻人,他来到亚特兰大之后,就将亚特兰大交响乐团提升到国家水平。老一代大师们度过了他们的黄金时光,音乐新星正接受考验。

漫长的冬季之后,这周我们开始看到春天的欢乐信息。住处前的树木都开始露出嫩芽和小花朵。想想看,华盛顿特区的樱花节已经过了。你应该记得,往年樱花节通常是在四月份的第一个星期。今年来得更早。我想这可能是因为全球变暖所致。无论如何,花季到来是好事,因为这儿的人们都笑逐颜开。冬天的街上很难见到笑脸,我认为冷淡的面孔是因为严寒所致。

我在哈佛已经待了一年,毫无疑问还要继续再待上至少一年,才能完成我关于艾滋病研究的项目。尽管在哈佛的工作是很棒的经历,也让人乐在其中,我还是想换个地方。波士顿的生活太昂贵太危险。今年第一季度三个月的时间,超过39人被杀害,主要由于与毒品有关的犯罪。当你收到这封信的时候,这个数字很可能已经增加了!市政当局不拿出任何有效措施控制犯罪,只是无用的空谈。跟波士顿相比,巴尔的摩情况要好很多,种族间关系更加和缓,尽管据说今年也有更多的人被杀害。巴尔的摩谋杀率比波士顿的高很多。波士顿位列全美最无礼城市,比纽约还要糟糕。最新一期的《纽约时报》有一篇文章“行为标准的退化”,对这种社会流行病进行了堪称完美的阐释。我会给你寄一份这篇文章的复印件。波士顿人“荣登”最无礼者榜首。这真的很奇怪啊,作为哈佛、MIT以及其他很多优秀大学的所在地,波士顿当之无愧是全美最学术城市,然而其公共道德水准低得可怕。人们说漂亮话,做恶毒事。伪善之至?我不能理解。这种情况让人觉得不对劲,因此,一结束我在哈佛的研究,我们就离开波士顿。

我还是很认真地考虑回中国,等到在中国能够开展真正的科研工作的那一天。在美国的生活可能更轻松更舒服,但是不开心。这种生活不是我想要的。因此我关注中国的变化,期待合适的时候回到中国。关于这个问题,希望你一直能给我一些建议。上海交响乐团的情况怎么样?你最近去看演出了吗,票价多少,可以预订季票吗?有空的时候给我们写信。向你的妻子问好。

老于您好!

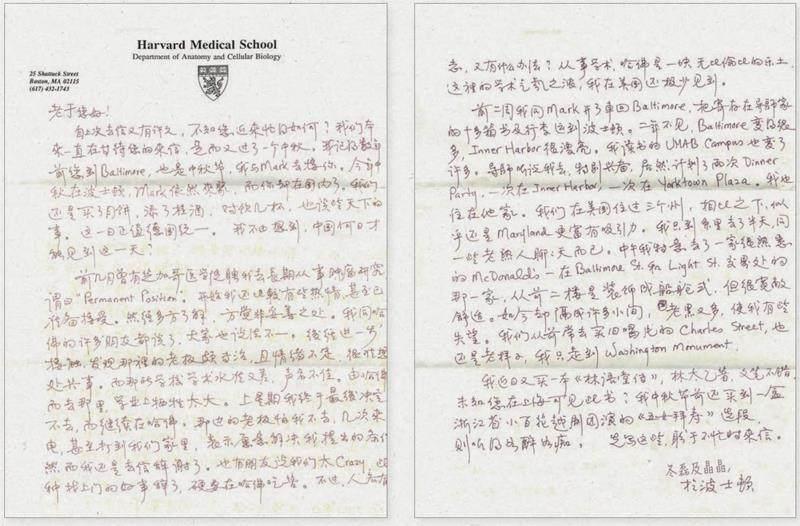

自上次去信有许久,不知您近来忙得如何?我们本来一直在等待您的来信,转而又过了一个中秋。我记得数年前您到Baltimore,也是中秋节,我与Mark去接你。今年中秋在波士顿,Mark依然来聚,而你却在国内了。我们还是买了月饼,添了桂酒,對饮几杯,也谈些天下的事。这一日正值德国统一。我不由想到,中国何日才能见到这一天?

前几月曾有芝加哥医学院聘我去长期从事肿瘤研究,谓曰“Permanent Position”。开始我还比较有些热情,甚至已准备接受。然经多方了解,方觉非妥善之处。我同哈佛的许多朋友都说了,大家也说法不一。后经进一步接触,发现那里的老板颇专制,且情绪不定,很难相处共事。而那所学校学术水准又差,声名不佳。由哈佛而去那里,学业上牺牲太大。上星期我终于最后决定不去,而继续在哈佛。那边的老板怕我不去,几次来电,甚至打到我们家里,表示愿意解决我提出的条件,然而我还是去信辞谢了。也有朋友说我们太Crazy,此种找上门的好事辞了,硬要在哈佛吃苦。不过人各有志,又有什么办法?从事学术,哈佛是一块无与伦比的乐土,这里的学术气氛之浓,我在美国还极少见到。

前两周我同Mark开了车回Baltimore,把寄存在导师家的十多箱书及行李运到波士顿。两年不见,baltimore变得很多,Inner Harbor很漂亮。我读书的UMAB Campus( 创始校区)也变了许多。导师听说我去,特别兴奋,居然计划了两次DinnerParty,一次在Inner Harbar,一次在Yorktown Plaza。我也住在他家。我们在美国住过3个州,相比之下,似乎还是Maryland更富有吸引力。我只到系里去了半天,同一些老熟人聊聊天而已。中午,我特意去了一家很熟悉的McDonald's——在Baltimore St. 和Light St. 交界处的那一家,从前二楼是装饰成船舱式,但很宽敞舒适。如今却隔成许多小间,老黑又多,使我有些失望。我们从前常去买旧唱片的Charles Street,也还是老样子,我只走到Washington Monument 。

我近日又买了一本《林语堂传》,林太乙著,文笔不错,未知您在上海可见此书?我中秋节前还买到一盒浙江省小百花越剧团演的《五女拜寿》选段,晶晶听得如醉如痴。

先写这些,盼于不忙时来信。

冬磊及晶晶于波士顿(1990)

我相信你依然記得那些时光——灰色的天空,没有一丝风,雪花飞舞,家家户户装饰着红色的一品红和窗花,灯光闪耀的圣诞树和房屋,以及市场上随处可闻的圣诞歌曲。对于生意人来说,这是最好的促销时机。你应该还记得内港那边装饰精美的圣诞老人的地方,查尔斯街道装饰精致的窗户,很多年都在我的脑海里记忆犹新。对我而言,这是我感受人类生活光明面的时刻。

老于您好!

你以前来信,曾嘱我把回信寄你家。可是我因为一次打好许多给你的信封,都已贴了邮票,只好等用完再说——这次是最后一只。下一次将寄到新乐路48号去(如不正确,请及时更正,否则我一批信封都要报废了)。

我已在前天搬了新住处,因为小陆和儿子后天就要来了。这个地方条件不错,很干净、明亮,只是房租太贵。我们为了方便,也不顾那么多。这里去系里也近,到我们儿子的小学也近,这就是优点。附近交通也便利,去城里别的地方,可乘地铁或公共汽车。在我们住的这个地方,恐怕这一处是最好的了。目前正是晚秋,从我们窗口望去,是大片的秋色,而夕阳西下时,又见天际一片通红,还是难得的景色。小陆和儿子星期五傍晚到波士顿,我会同Mark去机场接他们。这次搬家,也是Mark帮忙。

我们租了一部大拖车,一次搬完。只是太累。我长期不做体力劳动,退化了。昨天又去Lechmeve买了一些家具,现在已很像样了。我的是想法不同,我们一家长期漂泊在海外,所以只要经济条件许可,我总希望把“窝”弄得有点温暖,否则对不起妻儿。省下钱有多大意思?

最近我们病理的凌励立教授及她的老伴过邦辅都退休了。过去多年中,她有不少不遂愿的事,尤其在退休之际,看到科里的现况,很是伤感。不久前朋友送我一盒国内相声集,其中之一是讽刺“穷则光荣”的。所以我们多听一点Mozart,Beethoven或 Tchaikovsky,大抵好些。杜鸣心作的《洛神》我也听了,颇有风味,与何占豪的《龙华塔》交响诗不同。不多写,盼来信。

祝,时安!

冬磊及晶晶,于波士顿。

1990年11月1日

亲爱的老于:

来信及随信寄来的文汇报文章都于几天前收到了。看到你在信中描述的上海所发生的巨大变化,我们都深受触动。与此同时,你说你不来东海岸参与研究项目了,我们都深感遗憾。我们将失去与你在波士顿相见的大好时机。无论如何,如果你能去荷兰,也是不错的选择。Bernard Haitink执掌之下的荷兰Concertegabou管弦乐队是全世界最好的乐队之一。Haitink也是波士顿交响乐团的客座指挥,我去听过Copland's Applacian Spring和贝多芬第四钢琴协奏曲(Mauricio Pollini独奏伴奏)。那真是一个美妙的下午,每一位听众都乐在其中。真希望你也有机会至少去听一次。

你寄来的文汇报两面的报道很有意思:一面是关于中国作曲家施光南去世的悲伤报道;另一面是关于上海新建股票交易市场的报道。报纸的这种安排,无意中向我们呈现出中国最近所发生的事情的生动图景。我们对此也并不感到特别惊讶,我们交往已久的一位朋友和实验合作组成员,晓光,为《人民日报》海外版撰写了一系列回忆施光南的纪念文章,我在波士顿全都读到了。

经济前景黯淡,内城犯罪飙升,还有其他负面因素给孩子们的节日投上重重的阴影。为了不让我们的孩子太过失望,我们和Mark一起去郊区买了个南瓜,也给他买了万圣节服装。我们把南瓜雕刻成经典的南瓜灯,吃了有南瓜饼的万圣节晚餐。理由很简单:给孩子留下一个童年的记忆。

再过3周就是感恩节,然后又是圣诞节。尽管我不信宗教,但是我总是被这些节日的氛围和庆祝活动所吸引。我很喜欢那些柔和的,宗教味十足的圣诞颂歌,你信不信?我相信你依然记得那些时光——灰色的天空,没有一丝风,雪花飞舞,家家户户装饰着红色的一品红和窗花,灯光闪耀的圣诞树和房屋,以及市场上随处可闻的圣诞歌曲。对于生意人来说,这是最好的促销时机。你应该还记得内港那边装饰精美的圣诞老人的地方,查尔斯街道装饰精致的窗户,很多年都在我的脑海里记忆犹新。对我而言,这是我感受人类生活光明面的时刻。据说会有更多的圣诞庆祝活动,圣诞老人也会到每一个地方。看来耶稣先生还是赢得了他的声望。我不关心宗教,但是我非常乐意看到一个温暖的,重视付出的节日。

我是周四晚上开始写这封信的,直到周末才完成。希望尽快收到你的来信,不仅仅只谈论科学,也聊聊你们那儿的节日庆祝以及你是怎么过节的。

你诚挚的冬磊及晶晶

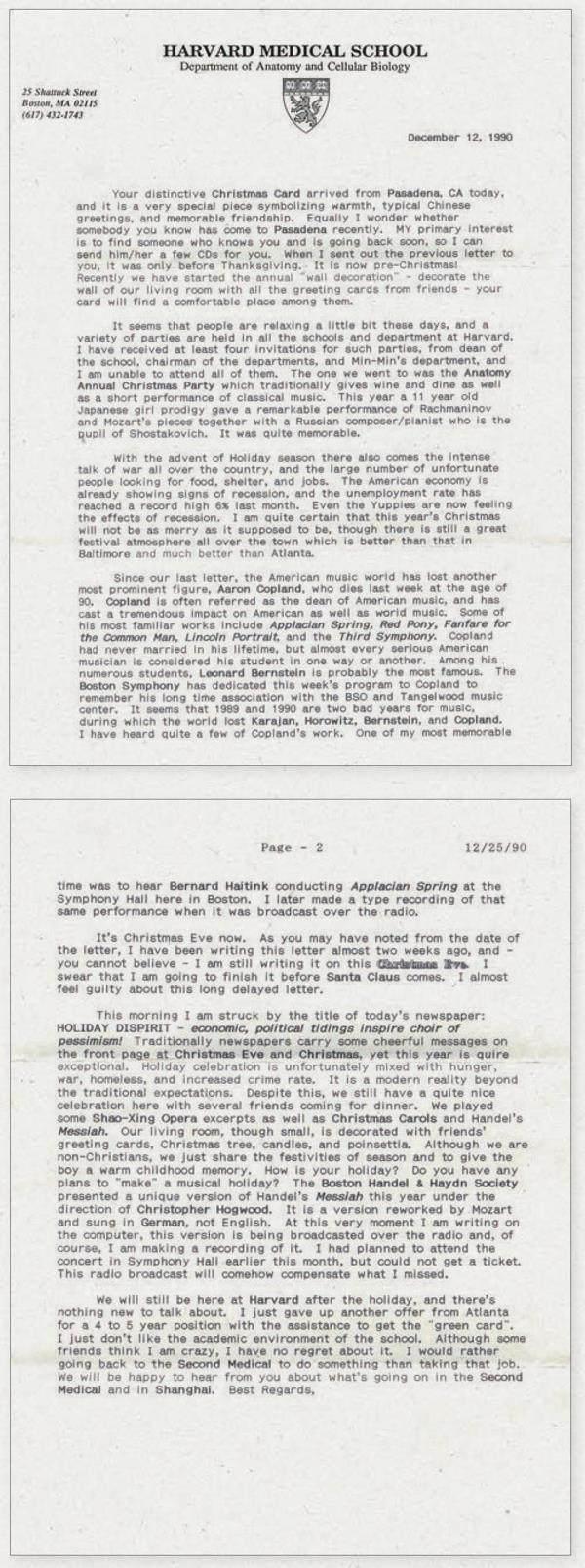

1990年12月12日

你与众不同的圣诞贺卡今天收到了,显示寄自加州帕萨迪纳。这是一张特别的贺卡,承载着脉脉温情、郑重典雅的中式问候和永志难忘的友谊。与此同时,我在想是不是有你认识的人最近来帕萨迪纳了。我正好想找一个认识你并且很快要回国的人,让他/她给你带一些CD过去。我给你寄出上一封信的时候,还只是感恩节之前。现在已经快到圣诞节了!最近我们开始一年一度的“墙面装饰”——用来自朋友们的贺卡装饰客厅的墙壁——你的贺卡也会放得恰到好处。

近些日子人们也放松了很多,哈佛各个院系举行各种各样的派对。我至少收到四次派对邀请,分别来自学院院长,系主任以及晶晶的系,我也没法都去参加。我们参加了解剖学和细胞生物学系的年度圣诞派对,有葡萄酒和餐饮以及不算太长的古典音乐演出。今年是一位11岁的日本小姑娘,一位神童,与一位俄罗斯作曲家/钢琴家,也是Shostakovich的学生,共同演出了拉赫曼尼诺夫和莫扎特的曲子,非常精彩,令人难忘。

随着假期的到来,全国上下也都在讨论战争,以及大量不幸的人们,他们要寻找食物、庇护所和工作。美国经济已经显示出衰退的迹象,上个月的失业率高达6%。甚至雅皮士们都感受到了经济衰退的影响。毫无疑问,今年圣诞不像它该有的那样欢乐,尽管这儿还是有着浓浓的节日气氛,比巴尔的摩要好很多,比亚特兰大要好更多。

自从我们上下通信之后,美国音乐界又失去一位最杰出的人物Aaron Copland,于上周逝世,终年90岁。Copland无疑堪称美国音乐界的领袖人物,对美国乃至世界音乐产生巨大影响。他的最耳熟能详的作品包括Applacian Spring, the thirdsymphony等。Copland终身未婚,但是每一位美国音乐人都在某种意义上是他的学生。在他无数的学生中,Leonard可能是最著名的。波士顿交响乐团这周的演出曲目是向Copland致敬。对于音乐界来说,1989和1990是糟糕的两年,世界失去了Karajan, Horowitz, Bernstein和Copland。我熟知Copland的一些曲目。记忆最深的一次是在波士顿听Bernard指挥的Applacian Spring。后来广播电台播出这次演出曲目的时候,我在家用磁带录了下来。

现在是平安夜了,你从信的日期可以看出来,我差不多两周之前就开始写这封信了——可能你无法相信——平安夜我還在写这封信。我一定要在圣诞老人来之前把这封信写完。这封拖了这么长时间没有写完的信让我感到很内疚。

今早报纸的标题让我震惊:假日沮丧——经济和政治消息带来的悲观主义。以往在平安夜和圣诞节,报纸的头版头条都会传达欢乐的消息,今年却让人大出所料。很不幸的是,节日的庆祝伴随着饥饿、战争、无家可归以及犯罪率飙升。这是一个与传统的美好期待格格不入的当下的残酷现实。尽管如此,我们还是与朋友聚餐,进行了一下美好的节日庆祝。我们表演了绍兴剧、圣诞颂歌和弥赛亚。我们小小的客厅装饰了朋友们的贺卡、圣诞树、蜡烛和一品红。我们不是基督徒,我们仅仅分享这节日的庆祝活动,给我们的孩子一个温暖的童年记忆。你的假期如何度过?你打算创造一个音乐假期吗?波士顿Handle and Haydn社演出了一场很独特的Handle的弥赛亚,指挥是Christopher。被莫扎特改编过,用德语演唱。此时此刻,我在电脑上打字,这个演出广播电台也正在播出,我会录制下来。我原打算去听音乐会的,但是没有买到票。广播电台播出弥补了我的遗憾。

假期之后我们继续待在哈佛,也没有什么新鲜话题了。我又放弃了亚特兰大的录用通知,4到5年的职位,能够获得绿卡。我不喜欢那所学校的学术氛围。有些朋友认为我不该放弃,但是我不后悔。我宁愿回到上海的医学院也不想接受亚特兰大的这份工作。希望收到你的来信,跟我们聊聊医学院以及上海发生的情况。