从“规制”到“元规制”:社交平台用户生成内容治理的范式转型

摘" 要:面对社交平台上海量用户生成内容,传统“规制”模式的不足越发凸显:有害内容传播与平台自治之间存在张力;“保护”用户的同时也“侵害”其基本权利;对“可见性”的争夺破坏了“公平性”。为了寻求破局之道,引入“元规制”理论视域和实践经验,有助于勾勒治理范式的转型方向:继续明确平台定位与责任,实行间接问责;规范并公开内容调节的程序,接受全社会的监督;推动内容矫正的公平性、可问责性和透明度,形成各主体被平等对待的压力。本文发展了内容治理的三个维度,将其置于“元规制”视域下进行审视,旨在描摹未来可能的改革方向,助力健全网络综合治理体系,构建公平公正的世界信息传播新秩序。

关键词:内容治理;内容矫正;《通讯规范法》;社交平台;元规制

作者简介:曹然,苏州大学传媒学院副教授,主要从事传播法、平台治理研究。

基金项目:江苏省社会科学基金项目“学习贯彻党的二十大精神”研究专项课题“中美欧社交媒体平台有害内容治理比较研究”(项目编号:23ZXZB037)、江苏高校哲学社会科学研究重大项目“我国主流媒体在英美运营的法律风险及其应对策略研究”(项目编号:2022SJZD105)的阶段性成果。

中图分类号:G206 ""文献标识码:A ""文章编号:1001-4403(2024)03-0173-10

DOI:10.19563/j.cnki.sdzs.2024.03.016

一、问题的引入

目前,社交平台越来越成为信息流通中的基础设施、关键环节,面对社交平台上井喷的用户生成内容(User Generated Content,UGC),仅仅依靠平台的自律已经无法满足当下平台治理的要求,此时国家出场成为重要的治理主体。在中国,2023年发布的《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》(以下简称《指导意见》)及时回应了近年来的网络暴力问题;在美国,最高法院正在受理的“冈萨雷斯诉谷歌公司案”等案件事关如何处理用户发布、托管在服务器上的恐怖主义内容,针对《通讯规范法》第230条的修改也在不断推进;在欧盟,2022年生效的《数字市场法》向社交平台提出了“分级监管”要求,《数字服务法》则直指“非法内容”,提出处理非法内容的“通知—行动”程序。

国内外针对平台治理的学术研究早已蔚为大观,限于篇幅仅列举一二。普尔概括了平台内容治理的三种策略①" ①参见“新媒介与青年文化”:《全球视域下的平台和文化生产》,https://mp.weixin.qq.com/s/iNMPdseJxwaVjlz0izZH_w。,莱斯格提出了约束网络空间中行为的四种模式②" ②B11劳伦斯·莱斯格:《代码2.0:网络空间中的法律》,李旭、沈伟伟译,清华大学出版社2021年版,第135、36页。,从分析框架上为本文提供直接的借鉴。也有研究表明,间接性的信息服务同样在打击有害内容、保护公民权利上发挥了作用。③" ③Ruddock J,Sherman J.Widening the Lens on Content Moderation.Joint PIJIP/TLS Research Paper Series,2021,69(7),pp.1-20.此外,还有倡导内容治理范式的转型,比如“元规制模式”提供了可资借鉴的范式。④" ④韩新华:《平台时代网络内容治理的元规制模式》,《中国出版》2022年第5期,第51-54页。与西方不同,在中国的治理过程中,国家始终处于核心主导地位。⑤" ⑤张志安、冉桢:《中国互联网平台治理:路径、效果与特征》,《新闻与写作》2022年第5期,第57-69页。要防止平台“作恶”,以“责任”为借口极易在技术乃至制度层面自我赋予更大的“权力”⑥" ⑥张文祥、杨林、陈力双:《网络信息内容规制的平台权责边界》,《新闻记者》2023年第6期,第57-69页。,是以要合理设置平台权责。以下将从“内容规制”“内容调节”和“内容矫正”三维度分析社交平台内容治理现状,结合案例指出目前的问题,并引入“元规制”范式以描摹未来的方向。

二、理论基础:社交平台内容治理的“规制”范式

何为社交平台内容治理的“规制”范式?可将社交平台的一般逻辑“嵌入”“规制”范式的基本要素中。一方面,社交平台的一般逻辑包含了技术逻辑、市场逻辑和关系逻辑。⑦" ⑦白红义:《平台逻辑:一个理解平台—新闻业关系的敏感性概念》,《南京社会科学》2022年第2期,第102-110页。另一方面,一切的规制策略都涉及规制者、规制对象、规制命令(规制手段、规制目标)和规制结果四要素。⑧" ⑧⑩罗伯特·鲍德温、马丁·凯夫、马丁·洛奇:《牛津规制手册》,宋华琳、李鸻、安永康等译,上海三联书店2018年版,第165、163页。社交平台内容治理的“规制”范式将规制对象限定为在社交平台上发表、发布或分销用户生成内容的各类主体⑨" ⑨用户生成内容是web2.0时代网络内容生态中的重要组成部分;各国针对社交平台上的专业生成内容(Professional Generation Content,PGC)的监管千差万别,更多依据其媒体来源(报纸、广播电视等)或内容属性(编辑性内容、广告等)而沿袭各自旧有的监管机制;相对地,原生于社交平台的用户生成内容更多依靠平台实现自我约束,因此不同国家、平台针对UGC的治理具有重要性、可比较性。笔者注。。在规制者、规制目标上,“规制”范式强调“自由”与“控制”的二元对立,作为规制者的政府或者把裁量权完全留给企业而任由其根据自身利益运营,或者完全剥夺企业的裁量权,以制裁措施为威胁来实施规制,实现企业利益与社会整体利益的一致⑩,在社交平台的内容治理上体现为“平台高度豁免”与“平台严格责任”的二元对立;在规制结果上,“规制”范式对未能遵守规制命令的情形进行严格监督、严厉制裁,同时对遵守规制命令的情形给以奖赏鼓励,不同的规制结果反向影响了规制对象对规制命令的遵守。然而在社交平台内容治理中,激励—惩罚机制并不总是奏效。

此处详细分析的是规制手段。普尔关于“内容规制”“内容调节”和“内容矫正”的分类描述了治理现状,很好地契合了社交平台的一般逻辑:从“关系逻辑”上,揭示了治理的多元主体地位与交互作用;从“技术逻辑”上,兼容了基于代码程序的检索、推荐排名和依托强制实施的法律政策、守则标准等不同治理路径;从“市场逻辑”上,统一了“保护用户—限制用户”“维护社会稳定—推动市场繁荣”等治理目标。

内容规制(content regulation),即政府出于限制或促进的特定目的,运用权威规则以实现对内容生产、流通和消费环节的直接或间接干预。内容规制的重点在于维护平台正常运作、保护个体权利,因此与内容审查有着本质的不同。数字环境下,内容规制在形式上更为丰富多样,既包括政府的法律政策,也包括平台的社区守则、内容标准等。内容规制在范围上依据不同国家、地区而有所区别,更随着外部环境变化而实时调整,比如美国就从最初仅限于淫秽色情、侵犯版权,逐渐扩展到冒犯性言论、恐怖主义、种族主义等。针对内容规制,我国有“互联网不是法外之地”等官方表述,国外学者也承认“网络空间无法被规制”的观点是错误的。B11

内容调节(content moderation),即平台根据法律政策制定自身的社区守则、内容标准,在此基础上对平台上的内容进行干预的行为(如筛选、评估、分类、批准或删除/隐藏等),其目的是“支持和执行积极的在线内容传播行为,并尽量减少攻击性和反社会行为”①" ①Flew T,Martin F,Suzor N.Internet Regulation as Media Policy:Rethinking the Question of Digital Communication Platform Governance.Journal of Digital Media amp; Policy,2019,10(1),pp.33-50.。内容调节与内容规制相关,但前者更多强调平台的主观能动性。多数平台通过“后调节”方式(或表述为“先发后审”)限制非法的、有害的内容,以此表明“调节”的目标是“保护”而非“限制”用户,其结果将是“形成更健康的网络社区”。但是,平台通过调节推广的内容也许会违背社会的主流价值观;平台通过调节限制内容,可能会更倾向于尽量减少自身面临的经济风险,而不是维护各项用户所享有的各项基本权利。②" ②De Gregorio G.From Constitutional Freedoms to the Power of the Platforms:Protecting Fundamental Rights Online in the Algorithmic Society.European Journal of Legal Studies,2018,11(2),pp.65-103.

内容矫正(content curation),即从更大的可用内容范围中选择一部分相关内容。在当代信息极度丰富、注意力资源相对短缺的大背景下,内容矫正得以成为治理手段之一的原因正在于其“过滤丰富信息,使之成为一个可管理的规模”③" ③Thorson K,Wells C.Curated Flows:A Framework for Mapping Media Exposure in the Digital Age.ommunication Theory,2016,26(3),pp.309-328.。内容矫正与内容调节密切相关。区别在于,后者意味着对不被允许的内容进行限制,前者则是使平台需要或偏好的内容变得更加“可见”。因此,调节往往会导致特定内容被删除或特定用户被限制,而矫正则意味着针对检索、推荐和排名系统等代码层面上的设计和调整,使特定内容、用户得到更多曝光。当然,调节也可以通过矫正的方式完成,比如借助排序算法对特定内容、用户进行“降级”处理,使其内容得到更少曝光和“变现”的机会。

内容规制、内容调节和内容矫正存在交叠的部分,也有各自偏重的部分。由于亟待治理的内容问题往往十分复杂,平台自身亦处在快速发展中,作为规制者的政府与平台之间存在“信息差”,传统“规制”模式下的治理与平台之间极易产生矛盾。旨在为规制对象赋予更大裁量空间,同时进行外部监督的“元规制”模式提供了替代思路。在“元规制”模式下,内容规制、内容调节和内容矫正的定位、侧重点有所调整。内容规制是由政府主导的“外部规制”,对此进行监察的法律机制已经相对成熟。内容调节、内容矫正属于平台的“自我规制”范畴,监督方式有:由政府要求平台建立内部规则;要求平台公布“自我规制”规则的制定程序;督促平台及时就重要问题、热点问题制定“自我规制”规则;对平台的“自我规制”进行外部审查;等等。

三、现状与挑战:“规制”模式下社交平台内容治理的横向比较

中国、美国是当今世界社交平台最为发达的国家,两国的治理框架之于平台的内容生态具有重要的形塑作用。欧盟的社交平台规模虽然不及中美,但立法监管的传统优势使其成为中美之外另一重要参照系。从国家安全、平台发展和个人权利三个指标考察,中国、美国和欧盟针对社交平台内容治理的重点各有不同,分别形成了“平台严格责任”“平台高度豁免”和“国家监管—公众倡议”的特色。尽管如此,三者的治理手段仍是可比较的,无外乎内容规制、内容调节和内容矫正三种。

(一)内容规制:有害内容泛滥与平台的自主争议

平台时代,网络信息内容的海量性使内容规制面临更严峻的挑战。政府机构作为传统规制的主体,因技术及专业能力等客观因素,难以深入网络平台直接进行内容治理。④" ④周建青、张世政:《信息供需视域下网络空间内容风险及其治理》,《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2023年第3期,第81-90页。由此,内容规制在当下更多地表现为政府向平台“赋权”而实现的间接规制。核心问题在于,法律如何划定平台在内容规制上的权责边界?

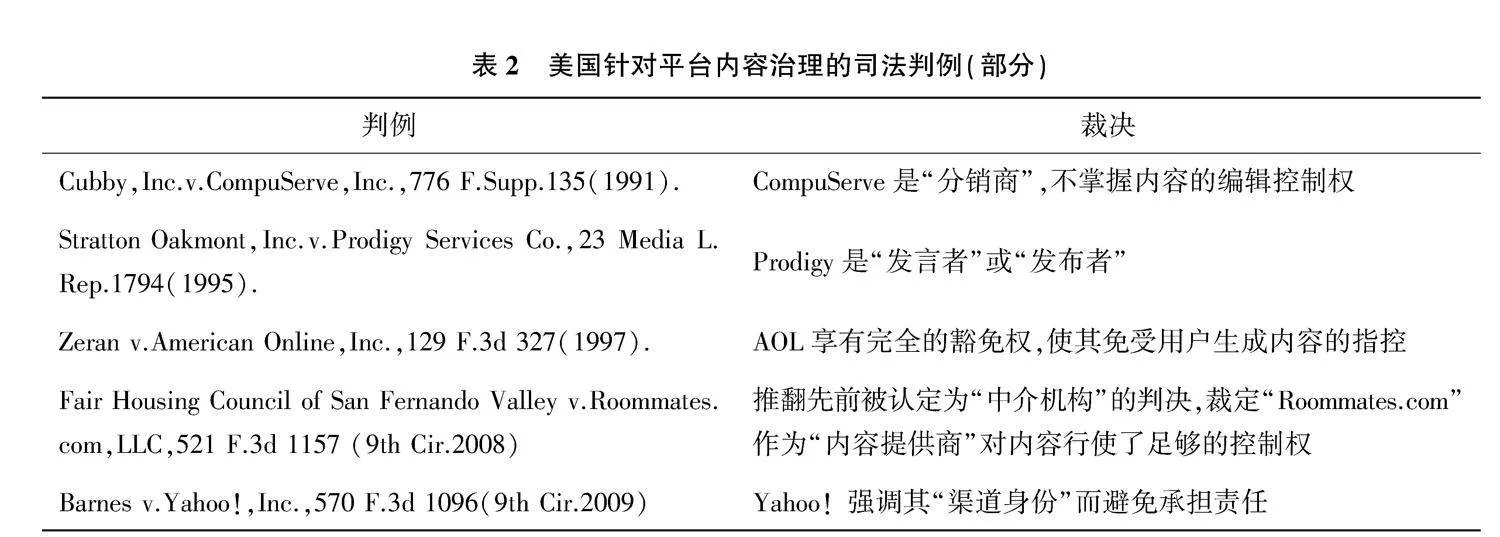

目前的趋势是对平台实行分类分级管理,既有助于平台明确自身定位、承担相应责任,也有助于政府提升监管效率、降低监管成本。中国与欧盟针对平台的分类分级相似。在中国,社交平台属于“社交娱乐类”平台;在欧盟,社交平台属于“在传播非法内容和社会危害方面具有特别风险的超大型在线平台”。中国划分了“超级平台”“大型平台”和“中小平台”三个等级,欧盟也区分出“大型在线平台”“超大型在线平台”等不同等级。在分类分级基础上,平台依法承担不同的责任和义务。中国的社交平台被要求承担“主体责任”,这与欧盟的“守门人责任”异曲同工。在中国,平台需承担、落实的“主体责任”多达34项,其中“平台用户管理”中的“实名制”等要求,以及“平台内容管理”中的“警示、限制发布、停止传输”等措施十分完备。同时,“超大型平台”的经营者还需额外承担“风险评估”“风险防控”等9项责任义务。在欧盟,鉴于“超大型在线平台”可能造成的社会风险和影响,它们被要求承担更严苛的内容治理义务,包括“分析风险”“缓解风险”和“特殊情况”等(表1)。

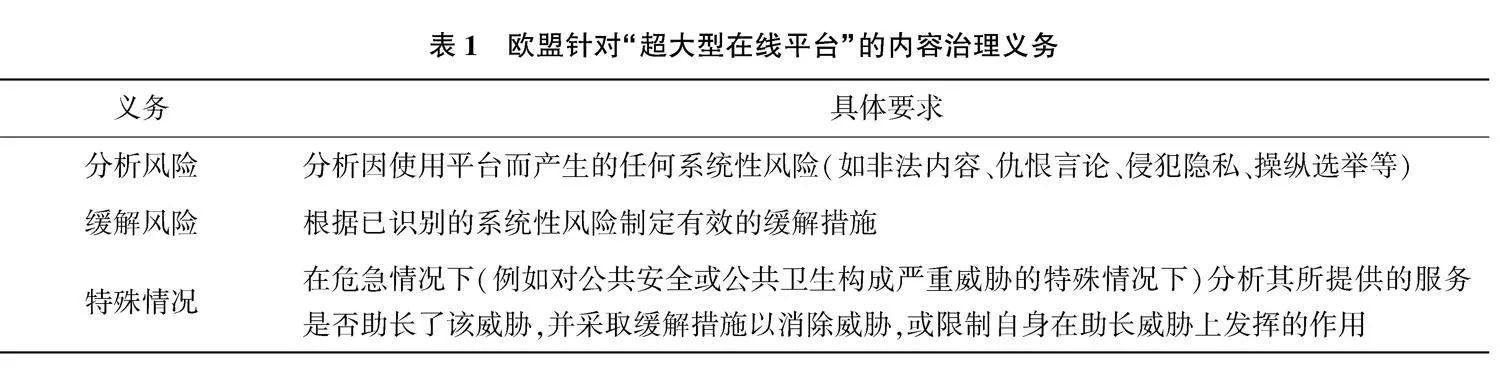

不同于中国、欧盟对平台的分类分级与责任认定,美国参照本国历史上对网络诽谤案件的处理,根据对内容材料的编辑控制程度的高低,将网络服务提供商区分为“发布者”(publisher)、“发言者”(speaker)和“分销商”(distributor),并判断不同角色应当承担的法律责任(表2)。网络服务提供商在大多数情形下被法院判定为“分销商”而免于承担责任,只有在少数案件中才被认定为“发言者”或“发布者”。面对指控,平台企业只要强调其“分销商”定位即可得到法律豁免。但是,名义上的“分销商”实际上也借助技术手段实行内容的编辑控制①" ①Cobbe J,Singh J.Regulating Recommending:Motivations,Considerations,and Principles.European Journal of Law and Technology,2019,10(3),pp.1-49.,而《通信规范法》第230条并未覆盖到;而且从“分销商”向“发言者”“发布者”转换的情形越来越普遍。其实即使在大众传播时代,报纸等媒体既可以是内容观点的“分销商”“发布者”,也可以是内容观点的“发言者”,在“人人都有麦克风”的今天再去区分“发言者”“发布者”“分销商”就更失去意义了。

立法层面,以法律方式干预内容直接关涉美国各界向来重视的宪法第一修正案之精神,因此尽管意识到第230条存在严重缺陷,美国政府近年来多次修改该条法律的努力都以失败告终。司法层面,大量判例表明美国的各级法院倾向于在第230条的框架下作出有利于平台的裁决,当平台坚持“分销商”“渠道”“托管机构”等自身定位时,往往能够免于承担一定的责任。随着美国主导的社交平台不断“开疆拓土”,这一法治困境的消极影响从美国向全世界蔓延。

(二)内容调节:保护用户与侵害权利的矛盾

在传统的规制范式下,作为“公共规制”的法律面临挑战,其滞后性、有限性使它可能无法独立胜任社交平台内容治理的重任。那么,由社交平台进行的自我治理(即“内容调节”过程)能够发挥作用吗?以下将揭示,社交平台的内容调节实践在许多情形下不仅无力达成既定的目标,甚至会带来完全相反的结果。

第一,社交平台的自主调节可能与外部的法律政策之间产生“撕裂”,加剧社会公众的不信任情绪。当社交平台拓展海外业务,在其适应所在国监管框架的同时,也采取多种策略以保留其自身特色。比如,Facebook在德国依照《改进社交网络中法律执行的法条》(简称《网络执行法》)制定了更严苛的社区标准,为用户提供“非法内容”的举报服务,但是该服务“很难找到,也很难使用”①" ①Ahn S,Baik J,Krause C S.Splintering and Centralizing Platform Governance:How Facebook Adapted its Content Moderation Practices to the Political and Legal Contexts in the United States,Germany,and South Korea,Information,Communication amp; Society,2022,26(14),pp.2843-2862.,平台甚至会主动警告用户“对非法行为的指控是一个严重的问题”。结果,德国用户被刻意诱导远离本国监管框架而转向Facebook自身的治理规则,“非法内容”的举报服务沦为摆设。即使在美国国内,Facebook长期以来并不对外公开其社区标准及其执行规范。由于缺少透明性,该平台对其社区标准的执行常常被指责为是“因事而异”“因时而异”或“因人而异”的,比如有研究发现针对相同的观点表达,平台给不同种族背景的用户的尺度是不同的。②" ②Facebook’s Secret Censorship Rules Protect White Men from Hate Speech but Not Black Children.June 28,2017,https://www.propublica.org/article/facebook-hate-speech-censorship-internal-documents-algorithms.“剑桥分析”事件发生后,Facebook公布了修订后的社区标准、应用指南,这表明该平台试图修复已经遭到破坏的公众信任。

第二,社交平台的自主调节或先于外部的内容规制,或后于外部的内容规制,但总是难以实现一定的治理效果。以中国对“网络暴力”(以下简称“网暴”)的治理、“实名制”管理机制为例,早在“两高”、公安部的《指导意见》,以及中央网信的一系列部门规章出台之前,新浪微博就已在其《微博社区公约》中调整了部分条款,以“应对各类影响社区生态健康的不良信息变体”。同时,新浪微博还在“一键防护”“一键举证”等功能基础上推出了“协管员”功能以协助治理“网暴”。但是,“引导人肉”“恶意挂人”等情形仍未见好转。“实名制”目前是平台被政府赋予“主体责任”中的重点。中国的“实名制”正在转向“后台实名,前台部分实名”的新阶段——这是因为,当平台用户规模增长,匿名机制逐渐转变为宣泄情绪的“树洞”,甚至是编造信息、人身攻击、实施网络暴力的“保护伞”。“实名制”强化了对平台“网红”“大V”的约束,间接引导其对自身言行负责,也为其他用户监督参与提供了可能。不过,“匿名”的需求仍然存在,微观的“抵抗”并未消失。

第三,社交平台的自主调节缺乏有效的申诉和救济机制。社交平台的自主调节方式无外乎“人工审核”加上“机器算法”,后者的决策过程并不透明、缺乏解释(或难以解释),因此也缺乏监督。新冠疫情暴发后,限于人工审核的高昂成本,YouTube平台更加仰赖机器算法,由此带来了更多的“误判”——因为机器的精确性存在严重缺陷。为了“保护用户”和“规避风险”,平台最终选择了“宁可错杀一千,不可放过一个”的应对方案。据统计,2020年4月至6月期间,YouTube一共删除了1 100万个视频,这一数量远高于平时①" ①YouTube Reverts to Human Moderators in Fight Against Misinformation.September 20,2020,https://www.ft.com/content/e54737c5-8488-4e66-b087-d1ad426ac9fa.。面对平台的“误判”,处于弱势地位的用户或者忍气吞声,或者通过官方渠道寻求救济,其结果也常常是不了了之。

社交平台对内容的调节,无论是“举报服务”“社区准则”,还是救济机制等,都反映出社交平台的策略名义上出自对用户的“保护”,实则“放任”了大量有害内容、损害了用户的基本权利,以“自断双臂”的方式规避外部干预。

(三)内容矫正:争夺可见性与破坏公平性

作为一种独特的调节形式,内容矫正影响了信息内容的分发、流通,对于内容生态的影响效率极高。然而,其针对“可见性”的操纵引发了关于公平性的争议,还面临着助长有害内容传播的指控。在美国,无论是Facebook的“click-gap”功能、Twitter的“timeline”服务,还是YouTube反对流量造假、恶意举报的官方声明,都无法根除内容矫正的滥用问题。在中国,微信“看一看”功能让作者自己“不觉得有什么特别”的文章得到流量青睐。②" ②参见“槽边往事”:《被流量撞了一下》,https://mp.weixin.qq.com/s/_DKXT1w42DyT5intvwk4pQ。对“流量”的追求固然影响内容生态,但平台若能坚守技术中立,不违背法律规范、社会公序良俗,便无可指责。应关注的是,当平台的内容矫正引起了侵权纠纷时,如何更准确地界定平台的责任,以及存在哪些问题。

在中国,社交平台的内容矫正引发的侵权纠纷现阶段集中在著作权领域,也有不少出现在人身权领域中。其中,著作权领域的侵权强调ISP若“主动”③" ③参见最高人民法院:《中华人民共和国最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》,https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgxODE3OTlkZWY5ODAxNzlhZDE4NjMzMDE0MTU。采取编辑等行为则不能主张责任豁免,而人身权领域的侵权并不把是否“主动”纳入考量,因此通过算法自动进行的内容矫正面临着较大的法律风险。在2022年“AI陪伴软件侵害人格权案”④" ④最高人民法院:《民法典颁布后人格权司法保护典型民事案例》,《人民法院报》2022年4月12日,第3版。中,软件运营者使用算法、人工智能筛选等技术,对虚拟人物进行分类、推荐素材及辅助“调教”等,足以表明其对所提供的内容“知情”。软件运营者在“知情”前提下不仅未采取任何措施,还借助自然人的知名度扩大虚拟人的影响,这就违反了《中华人民共和国民法典》第1179条的规定,必须承担连带责任。

在美国,“算法即言论”的规制传统在大量判例中逐渐明朗,平台算法作为特殊的内容表达形式得到了法律的高度豁免。当前,社交平台的内容矫正面临着助长有害内容传播的指控。在“冈萨雷斯诉谷歌公司案”中,相关诉讼指出正是Youtube及其母公司谷歌针对恐怖主义信息的推荐算法导致了悲剧的发生,尽管推荐过程是自动完成的,也仍然是“一种调节形式”,而《通信规范法》第230条并未完全覆盖到。⑤" ⑤Social Media Company Liability Draws Supreme Court Scrutiny.October 3,2022,https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-03/social-media-company-liability-draws-us-supreme-court-scrutiny.围绕该案,被告方强调的是言论自由和互联网企业的历史传统,法官们则纠结于“限制豁免权”的结果与“放任有害内容”的现状。目前该案的审理仍在继续,可以预计其结果将发挥重要影响。

在欧盟,相关立法对算法系统进行约束的依据在于它可能产生的社会风险。立法者依照算法系统对社会构成的不同风险,详细区分了“产生不可接受的风险水平并应予禁止的系统”“产生高风险并应被保障监督的系统”和“产生低风险或最小风险且应受到不太严格的保障监督的系统”。根据正在起草阶段的《欧盟人工智能法案》,政府机构使用的基于人工智能的社会评分系统、执法机构在公共场所使用的“实时”远程生物识别系统就属于被禁止的系统。具体到社交平台的内容治理中,特定算法系统使用“潜意识技术”操纵个人行为、剥削儿童或残疾人等弱势群体,可能对这类人群造成心理或身体伤害,因而被予以禁止。当然,鉴于算法系统与生俱来的复杂性,准确界定相关技术术语、使多利益相关方形成更广泛的共识十分必要,否则无论是政策的制定还是技术的调整都将发生错位,导致难以估量的后果。

四、“元规制”模式与可能的改革方向

以上描述了“规制”模式下内容治理的种种问题,而这些问题根源于“规制”范式对规制者能力的高要求,若无法达到则抬高了规制成本,造成消极后果。一是规制者必须对专业领域有高度的理解和把握,二是必须迫使规制对象以“适当”的方式行事,三是必须明确规制命令中所包含的不同目标并妥善地平衡这些目标,四是必须承受相当的资源投入以确保监督、执法等。然而,社交平台处于快速的发展变化中,它所带来的规制问题十分复杂,规制者往往无法同时满足上述要求。作为回应,“元规制”模式重视私主体在规制中的作用,强调对私主体“自我规制”进行外部监督的必要性,可用于修正“规制”模式的不足。目前,“元规制”的意涵已有多种解读,主要包括“对规制者的规制”①" ①②罗伯特·鲍德温、马丁·凯夫、马丁·洛奇:《牛津规制手册》,宋华琳、李鸻、安永康等译,上海三联书店2018年版,第164页。和“针对规制过程的规制”②等。在社交平台内容治理语境下,“元规制”模式即政府以法律义务推动平台强化内部治理机制,由政府为平台的自我规制设定一套标准化的程序性和框架性的要求,并以此作为法律评价的基础。③" ③韩新华:《平台时代网络内容治理的元规制模式》,《中国出版》2022年第5期,第51-54页。这些程序性、框架性要求主要包括可问责性、正当程序和透明性等。

(一)明确社交平台的定位与责任,以间接规制进行有效问责

“元规制”模式的重点在于对平台的自我规制机制是否良好运作进行评价和监督,为此必须首先准确地界定社交平台的定位与责任。无论是“发言者”“发布者”“分销商”,还是“守门人”“网络服务提供商”“网络内容提供商”,都属于平台主体身份的“隐喻”“想象”,它们将从根本上影响人们借以思考和行动的基础。

一方面,突破平台定位的限制是未来改革的出路。在美国,早期研究在“发言者”“发布者”“分销商”的框架内缝缝补补,比如提出“平台型发布者”(platisher)等。④" ④王君超、刘婧婷:《平台型媒体、“中央厨房”与深度融合——兼论〈赫芬顿邮报〉的衰变》,《新闻界》2019年第12期,第17-26页。较新的思考则指出“发布者”或“平台”之间的区别并不存在⑤" ⑤Section 230 Basics:There is No Such Thing As A Publisher-Or-Platform Distinction.October 10,2020,https://www.techdirt.com/2020/10/20/section-230-basics-there-is-no-such-thing-as-publisher-or-platform-distinction.,以及作为“发布者”或“平台”本身并不重要⑥" ⑥Publisher or Platform?It Doesn’t Matter.December 8,2020,https://www.eff.org/deeplinks/2020/12/publisher-or-platform-it-doesnt-matter.等。尽管如此,美国当下的主流做法仍然是“平台反垄断”⑦" ⑦Persily N,Tucker J A.Social Media and Democracy:The State of the Field,Prospects for Reform.Cambridge University Press,2020,p.200.,此处不做更多展开。美国式的“发言者”“发布者”“经销商”明显影响到中国针对社交平台主体地位、责任的讨论。比如,有人从“算法推荐更像是网络空间的电子营业员或者电子书架”推导出其“不应背负出版者责任”。⑧" ⑧刘文杰:《算法推荐新闻的法律透视》,《新闻记者》2019年第2期,第22-29页。也有人认为“网络内容提供商”(ICP)、“网络服务提供商”(ISP)更适合用于确认平台的地位和责任,并指出算法新闻推荐者难以适用“避风港规则”的保护。⑨" ⑨罗斌、宋素红:《算法新闻传播主体的法律性质:ICP还是ISP——兼与〈算法推荐新闻的法律透视〉一文商榷》,《新闻记者》2019年第6期,第77-86页。从“AI陪伴软件侵犯人格权案”的判决中不难看出,ISP和ICP的区分已成为中国确定平台责任的依据。退一步说,当作为参照对象的美国自身也在探讨如何摆脱“发布者”“发言者”“分销商”框架时,中国更无必要继续亦步亦趋,应积极探索新的路径。

另一方面,“守门人”等制度设计提供了新的思路。欧盟除了区分不同类型、层次的“守门人”外,还规定了“通知—行动”(notice-and-action)机制,从程序上确定平台是否、何时、以何种方式对非法内容的传播负责,以及处理过程如何接受监督等。同时,欧盟并未明确要求平台对非法内容进行“事前监管”,而是在治理非法内容与维护基本权利之间小心平衡。与中美相比,欧盟对社交平台的内容治理比较温和,然而其治理的有效性尚未得到实践检验①" ①E.U.Takes Aim at Social Media’s Harms With Landmark New Law,April 22,2022,https://www.nytimes.com/2022/04/22/technology/european-union-social-media-law.html;The Verdict is Still Out on Europe’s New Digital Rulebook,July 6,2022,https://www.washingtonpost.com/politics/2022/07/06/verdict-is-still-out-europes-new-digital-rulebook.,更时刻面临着来自域外的压力。比如“电子前线基金会”担心相关规定容易导致过度执法②" ②DSA Agreement:No Filternet,But Human Rights Concerns Remain,April 6,2022,https://www.eff.org/deeplinks/2022/04/dsa-agreement-no-filternet-human-rights-concerns-remain.,苹果公司则认为部分条款会带来隐私与安全漏洞③" ③李鸿涛:《欧洲针对美数字巨头加强监管》,《经济日报》2022年7月20日,第4版。,等等。欧盟式的“守门人”同样引发了中国学者的关注,更部分地体现在中国的相关立法中。学术讨论方面,有梳理“守门人”理论发展脉络④" ④白红义:《媒介社会学中的“把关”:一个经典理论的形成、演化与再造》,《南京社会科学》2020年第1期,第106-115页。,发掘“守门人”理论在本土化、时代化调适过程中被忽略的要素⑤" ⑤胡泳,周凌宇:《把关理论与现代社会的重构》,《新闻与写作》2021年第8期,第41-51页。,以及对“守门人”理论进行补充完善等不同面向。立法方面,中国于2021年生效的《中华人民共和国个人信息保护法》就明显借鉴了欧盟的思路,引入了特别针对大型互联网平台的“守门人条款”,但并不足以“整体性地构建系统性的‘守门人’制度”⑥" ⑥方兴东、钟祥铭:《“守门人”范式转变与传播学转向——基于技术演进历程与平台治理制度创新的视角》,《国际新闻界》2022年第1期,第97-117页。,亟待推进单独的平台治理法案。

与“规制”模式相比,“元规制”模式更强调发挥私主体在规制中的作用,相应地“可问责性”作为规制者维持其正当性的要求有所强化。以往“规制”模式下的可问责性具有科层制的特色,而“元规制”模式下的“可问责性”则在横向、纵向上拓展。一是横向问责制,即要求自治机构向审计部门、申诉处理机构等其他机关负责,比如证明规制工作的效率等。二是纵向问责制,即自治机构向被规制者、受益人、非政府组织等市场主体负责。为此,可要求各大社交平台组成行业协会,由政府责令该行业协会建立内部的规制体系,并定期向专门性的审计部门、社交平台、用户等报告其工作绩效以接受后者的审计和监督。

(二)加强内容调节过程的规范化、透明性以接受社会监督

相比于“规制”模式,“元规制”模式将重点放在协调私主体的裁量空间上,在“过大”和“不足”之间寻求平衡。社交平台在内容调节中的“低精确性”“选择性执行”等问题,其原因在于平台的自由裁量权过大而又缺乏外部监督,以“元规制”模式切入,加强内容调节过程的规范化、透明性可成为应对之策。

一方面,精准界定内容调节的对象,制定明确、清晰、易于理解和遵守的内容标准,有助于社交平台更准确地判断平台用户是否恰当地行使了表达权利,提升社交平台的公信力。⑦" ⑦李丹林、曹然:《新媒体治理视域下的表达权规制研究》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》2019年第4期,第109-116页。美国司法部已正式提出立法提案,建议将第230条中“其他令人反感的材料”明确为“促进恐怖主义或暴力极端主义”“促进自残”和“非法”的内容,防止平台滥用自由裁量权。在中国,《网络信息内容生态治理规定》第15条明确要求“网络信息内容服务平台应当制定并公开管理规则和平台公约”;2023年的“清朗”系列专项行动聚焦“谣言信息”“有害信息”和“虚假信息”,并且对这三类信息的具体内涵、范围进行了说明。⑧" ⑧参见中国网信网《“清朗·从严整治‘自媒体’乱象”专项行动取得阶段性成效》,http://www.cac.gov.cn/2023-05/27/c_1686747724239100.htm?eqid=cc8033b20002bf1a000000046472f37f。这些都意味着内容标准的明确化、透明化。除了内容标准外,针对内容调节过程、结果的公开透明也有助于形成针对平台的更有效的监督,可先将信息内容区分为个人信息、有害信息、商业广告、运营服务信息、平台内部信息等不同性质类型,再依照“不敏感”“一般敏感”“高度敏感”的程度标准,具体研判是否披露,以及披露的范围(如面向全体社会公众、仅面向指定监管机构等)。

另一方面,针对内容调节的“选择性执行”问题,加强内容调节流程的规范化,提出正当程序要求。在平台内容治理领域,平台所作出的任何不利于用户的决定,都必须经过正当程序。一是平台发现违法和有害内容的程序,目前主要包括平台受理用户投诉和平台主动监测等方式,应分别制定规范化的操作流程,防止内容调节被滥用。笔者曾撰文分析英国通信办公室针对中国国际电视台节目的调查处理违背了正当程序规则。①" ①曹然、李丹林:《“适当公正性”原则在英国广播电视监管中的适用逻辑及争议——以Ofcom针对CGTN相关节目的调查处理为例》,《传媒观察》2022年第4期,第33-41页。同理,社交平台也应当设定并遵循其发现、判断“违法”“有害”内容的正当程序。有建议称,可根据“发现违法信息的路径”和“违法信息的性质特点”区分平台“发现和判断”违法内容的程序②" ②张文祥、杨林、陈力双:《网络信息内容规制的平台权责边界》,《新闻记者》2023年第6期,第57-69页。,防止平台对事实和真相的独断。二是面向用户的申诉和救济程序。一切平台限制内容的决定都将对用户构成负面影响,为此必须平衡平台与用户的权利义务关系。比如,欧盟《数字服务法》要求平台以明确、易于理解的方式告知用户其针对非法内容的限制决定、理由、对该决定提出异议和寻求救济的可能性,具体规定了平台内机制、庭外争议解决机构和司法程序等申诉解决路径,这就充分保障了用户的表达、知情等基本权利。

(三)推动内容矫正形式的公平性、可问责性和透明性

“元规制”范式要求规制对象将社会价值内部化,主动调整自身行为以消除问题。为了监督社交平台基于算法的内容矫正,必须从源头上将社会价值融入其实施过程,强调算法的公平性、可问责性和透明性。其中,透明性是公平性、可问责性的前提,从中产生了各方面要求被平等对待的压力③" ③Designing platform governance:A Normative Perspective on Needs,Strategies,and Tools to Regulate Intermediaries,May 20,2020,https://algorithmwatch.org/de/wp-content/uploads/2020/05/Governing-Platforms-legal-study-Cornils-May-2020-AlgorithmWatch.pdf.,迫使平台在自己制定的标准、原则之内行事,并对偏离标准、原则的做法给出合理的解释。

在元规制范式下,如何改进内容矫正的公平性、可问责性和透明度?第一,应以明确的、易于理解的方式告知内容矫正影响用户的作用机制;第二,应充分解释内容矫正所采用的指标参数,使公众了解平台价值观下受青睐或排斥的内容类型;第三,为用户赋能,提高用户掌控内容的自主性,如提供关闭算法推荐的选项等。比如,欧盟2018年出台的《一般数据保护条例》中关于“除名权”的规定④" ④Droit au déréférencement et informations sensibles:les éclairages du Conseil d’tat,December 31,2019,https://www.cnil.fr/fr/droit-au-dereferencement-et-informations-sensibles-les-eclairages-du-conseil-detat;The Right to De-listing in Questions,April 7,2020,https://www.cnil.fr/en/right-de-listing-questions.,从源头上约束社交平台通过自动抓取、分析数据而进行的内容矫正;欧盟2020年的《排名透明度指南》要求推荐和排名决策是可解释的,并且能够很好地被传达给用户;欧盟2023年的《人工智能法案》将超大型在线平台的推荐系统认定为“高风险人工智能系统”,赋予其一系列严格义务。美国方面,共和党、民主党向来致力于规范平台的推荐系统、算法,从2019年的《过滤气泡透明度法案》,到2021年的《算法正义和在线平台透明度法案》《平台问责制和透明度法案》等,都意在使推荐系统的服务提供者受到透明度和算法审计等方面的约束。

从欧美得到启示,结合中国的现实国情,可从问责的主体、对象、内容、基本程序和评估机制等方面构建以政府主导的、多方参与制定的问责体系。第一,建立由国家公权力部门、算法应用领域专家、社交平台以及用户等不同主体共同组成的问责小组,以加强问责的权威性、规范性、民主性、科学性;第二,依据分类分级标准,对不同的社交平台适用不同的问责标准;第三,对社交平台是否准确评估其应用的算法技术的影响力、风险进行问责,对基于算法的矫正内容是否包含歧视、偏见以及滥用用户个人信息、侵犯用户个人隐私的情形进行问责。

五、结语

本文提出了平台内容治理的“规制”模式,试图回应当下社交平台针对用户生成内容治理的一般规律,特别是引入了“内容规制”“内容调节”和“内容矫正”三个维度对其进行描述。分析显示,当前中国、美国相关治理基本符合“规制”范式的特色,欧盟的立法实践揭开了“元规制”范式的一角。在此基础上,将“元规制”引入既有的内容规制、内容调节、内容矫正中,正式提出了平台内容治理的“元规制”范式,既让平台自主地行使其自由裁量权,最大限度地发挥其天然优势,同时也赋予国家一定的外部监督权,保证公共利益目标的实现,不断推动形成针对社交平台内容的多元主体协同治理新格局。

[责任编辑:其" 时]

From Regulation to Meta-Regulation:A Paradigm Shift in the Governance of User-Generated Content on Social Platforms

CAO Ran

(School of Communication,Soochow University,Suzhou Jiangsu 215123,China)

Abstract:Faced with the massive amount of user-generated content on social platforms,the drawbacks of the traditional “regulation” paradigm have become more apparent.There is a tension between the dissemination of harmful content and the autonomy of the platform,“protecting” users and “violating” their basic rights,and the competition for “visibility” undermines “fairness”.In order to find a way to break the situation,the introduction of the theoretical perspective and practical experience of “meta-regulation” will help to outline the transformation direction of the governance paradigm.Further clarify the positioning and responsibility of the platform,implement indirect accountability,standardize and disclose the procedures of content moderation,and accept the supervision of the whole society,promote the fairness,accountability and transparency of content curation,and form the pressure of all subjects to be treated equally.This paper develops the three dimensions of content governance and examines them from the perspective of “meta-regulation”,aiming to describe the possible direction of reform in the future,help improve the comprehensive network governance system,and build a fair and just new order of world information dissemination.

Key words:content governance;content curation;Communication Decency Act;social platform;meta-regulation