建造于山坡位置的建筑地下室渗水检测鉴定分析

张鹏ZHANG Peng;白冰BAI Bing;白鸽BAI Ge

(①山东建筑大学鉴定检测中心有限公司,济南 250014;②郑州理工职业学院,郑州 451100)

0 引言

改革开放后,随着中国建筑行业的快速发展,近现代建筑数量如雨后春笋般不断增加,至今已有许多既有建筑在使用过程中存在地下室渗漏水情况。本文通过对90 年代两个建造于山坡位置的建筑地下室渗水的鉴定检测,分析总结出类似建筑地下室渗漏水的原因,为该类新建建筑地下室的防水设计或该类既有已存在漏水现象的建筑改造提供有实际意义的借鉴价值。

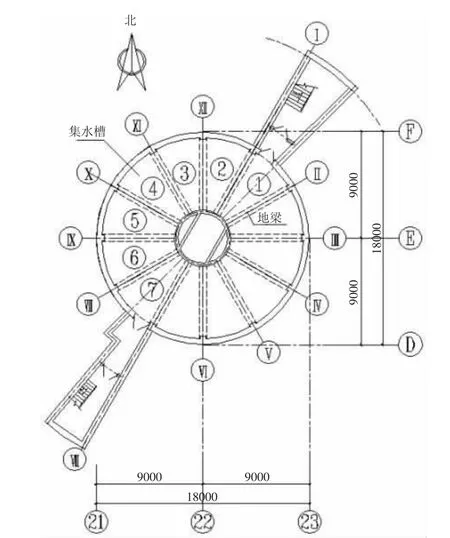

1 案例1 概况

某商务办公楼建于某山的北侧山坡上,基础形式为梁筏基础(主体)、框架剪力墙结构、地下2 层、地上9 层、基础底标高为-8.000m,基础持力层为岩石层、竣工日期为1994 年,勘察期间,勘察深度范围内,未见地下水,基坑开挖深度及基底标高高于地下水水位。

地下二层常年存在较深积水,导致地下二层无法正常使用,地下二层现场照片见图1。

图1 某商务办公楼地下二层现场

2 案例1 现场调查

2.1 地下室积水情况调查

经调查,该工程建成两年后地下室底板出现涌水现象,涌水后水位稳定在高出地下二层人防地下室地面约2.0m 处,枯水期与雨水期水位高度变化较大。经实际现场勘查,地下室二层积水水质清澈,淤泥较少,对比墙壁上常年形成的积水纹,勘查时水位接近积水纹最大值,现场无混凝土构件破损脱落现象,南北两侧楼梯休息平台下墙体存在渗水析出的碳酸钙结晶体,结晶体已呈淡黄色。勘察时地下二层人防地下室内温度为16℃,高湿环境。

2.2 原设计相关资料调查

根据该建筑地质勘察资料,该建筑地基勘察深度范围内,未见地下水,基坑开挖深度及基底标高高于地下水水位。根据该建筑原设计图纸,该建筑基础形式为梁筏基础(主体),混凝土标号为C20,基础持力层为岩石层;基础底板及挡土墙迎水面采用微膨胀混凝土做刚性防水层,无其他防水做法。

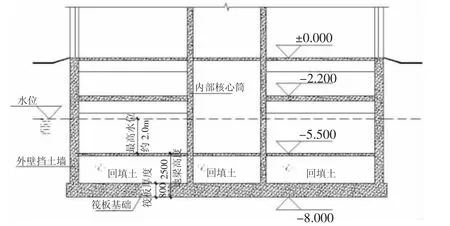

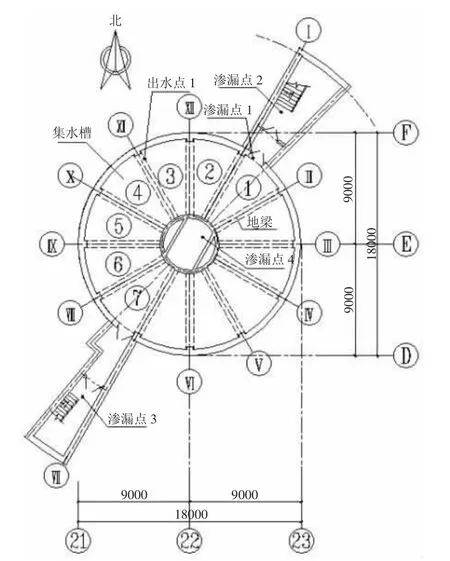

2.3 地下室漏水示意

通过现场调查,绘制地下二层人防地下室区域结构布置示意图及积水示意图,见图2、图3。

图2 地下二层人防地下室区域布置图

图3 人防地下室积水示意图

3 案例1 结构检测

3.1 地基基础

经现场勘查,该建筑室内地坪无沉降引起的开裂、塌陷等现象,回填土上的室外地坪沉降已趋于稳定;未发现上部墙体出现因基础不均匀沉降引起的开裂、倾斜、明显变形等现象。地基基础未出现明显静载缺陷。

采用全站仪对该建筑各区域主体结构平面内的顶点侧向位移进行检测,经检测,各区域所检顶点最大侧向位移量未超过《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015中结构不适于继续承载的侧向位移量限值[1]。

3.2 渗漏点检查

先对地下室二层进行排水作业,将地下室二层积水基本抽干。然后对抽干后的地下二层清理并尽量烘干,待地下室构件基本烘干后,对其地板、侧墙、地板下集水槽、地梁进行了全面检查,经检查未发现挡墙有明显渗水点,发现剪力墙核心筒地板、区域①人防门门槛处、南北两侧楼梯底部地面存在渗水点,发现Ⅺ轴地梁梁侧顶有较大出水点,出水点孔洞直径约6mm,出水量为132L/h,喷射状出水。渗漏点及出水点平面布置图见图4,Ⅺ轴地梁侧顶出水点示意图见图5。其中渗漏点1、4,出水点1 造成积水量最大。

图4 渗漏点及出水点平面布置图

图5 Ⅺ轴地梁侧顶出水点示意图

3.3 混凝土构件损伤

检测中未发现地下二层人防地下室剪力墙、地梁、柱等主要承重构件存在明显的由承载力不足引起的受力裂缝或异常变形,尚无明显破损现象,暂无明显碱-骨料反应现象,南北两侧楼梯底部侧墙,核心筒内墙壁析出碳酸钙结晶体,已呈淡黄色。-2.200m 层(地下二层顶)梁底部出现由箍筋筋锈蚀导致的保护层开裂,钢筋损伤量约为钢筋直径的5%,其他混凝土构件锈蚀量较小,尚不影响构件承载能力[2]。

3.4 混凝土强度

地下室烘干后采用回弹法对该地下室浸水及未浸水部分的混凝土构件的抗压强度进行检测,经龄期修正后的检测结果表明混凝土抗压强度满足原设计强度等级的要求[3]。

4 案例1 地下室积水原因

4.1 地下室积水来源分析

因该建筑建设时间较早,委托方未能提供该工程地质勘察报告,根据该建筑结构浸水面上下混凝土构件腐蚀程度,判断该工程地下水对混凝土结构具有微腐蚀性。本工程地处于某山北侧山体山坡上,地形南高北低,根据原设计图纸本工程地下室部位基础底标高为-8.000m,基础持力层为岩石层,基础形式采用梁筏基础,地下室自基础顶面~±0.00m 四周采用剪力墙结构与其他功能区域分隔并形成封闭区间,基础底板厚度为800mm,四周挡墙厚度为500mm。

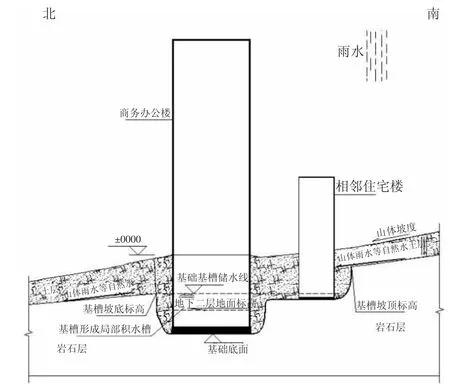

依据该建筑所处位置(山坡上)、地基地质条件(岩石层,非透水性)、建筑结构形式及现场调查结果,综合判断积水源来自大气降水在该建筑基槽周围形成的局部积水槽积水。积水槽形成原因如下(积水槽形成示意图见图6):

图6 积水槽形成示意图

该建筑位于山坡上,且基础开挖较深,当该建筑所处位置以上山体雨水等自然水顺坡而下流经基槽处时,会形成局部积水,当基础基槽周边为不透水岩石层时,水会被长期存储在其中,形成长期稳定水位的积水槽。而地下室地面标高低于积水槽水位,形成外部积水对地下室的水头(水压力),若地下室防水措施不当,就会造成地下室出现渗积水现象。实际抽水完成后,地下室新积水水面下降较大,这种现象也验证了该积水原因的合理性。

4.2 漏水原因分析

按原设计图纸,本工程基础底板及挡土墙迎水面采用微膨胀混凝土做刚性防水层,无其他防水措施,此防水做法按《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 防水设防要求归类为≥四级(对渗漏无严格要求的建筑,允许建筑物有一定的漏水点,但不得有线流或漏泥沙)[4]。基础底板及侧壁均未采用防水混凝土且混凝土强度等级(C20)较低,加之基础底板浇筑工艺等原因导致混凝土密实性不够,内部形成了贯通的毛细孔或连通的裂缝导致基础底板、地梁渗漏水,该工程交付使用两年后即产生渗水现象即证明其防水层已失效且混凝土浇筑不密实。

4.3 地下二层人防地下室积水原因鉴定结论

经综合分析,地下室积水来源为大气降水经土壤渗透在建筑物基础外围岩石坑形成的局部积水槽积水。

基础底板及侧壁均未采用防水混凝土且混凝土强度等级(C20)较低,基础底板浇筑工艺等原因导致混凝土密实性不够,内部形成了贯通的毛细孔或连通的缝隙,加之未采取多道高标准的防水措施是导致基础底板、地梁渗漏水的主要原因。

5 案例1 漏水对承重结构安全性的影响

经检测,漏水未对该建筑地基基础造成安全性影响,地下二层顶梁底部钢筋出现锈蚀损伤,其他混凝土构件锈蚀量较小,尚不影响构件承载能力。漏水的地下室混凝土构件强度依旧能达到原设计要求。

6 案例1 处理措施

根据以上现场调查及检测鉴定情况,综合分析给出该商务办公楼的处理建议:方案1:对混凝土构件全面检查,对检查中发现的钢筋锈蚀及保护层开裂构件应将其保护层破除后对其钢筋进行除锈并涂刷阻锈剂,最后采用环氧砂浆补齐修复,修复后维持现状。本方案为保证地下二层以上结构的安全性,放弃地下二层的使用。方案2:按方案1 做法对混凝土构件进行耐久性修复后,采用机械排水,采用机械排水优点是可临时解决地下二层人防地下室积水问题,但缺点是需要长久开启排水设备,并且须由专人负责管理。方案3:按方案1 做法对混凝土构件进行耐久性修复后,采取封堵渗漏点、出水点措施,由前文所述,该建筑物建造时的防水能力不足,基础底板、地梁混凝土密实性不够,内部形成了贯通的毛细孔或连通的裂缝,从之前的修补堵漏情况分析,若只采取对现已发现的渗漏点封堵,会造成底板其他薄弱点水压增大,产生新的渗漏点,很难达到预期堵漏效果。建议在地下二层增设钢筋混凝土防水内衬,钢筋混凝土防水内衬按《地下工程防水技术规范》GB 50108 一级防水标准进行防水设计,防水内衬自重可抵消部分地下水浮力(具体需按实际水位进行抗浮计算)。

以上方案由使用方结合实际情况合理选择。

7 案例2

某办公楼,位于某山的东侧山脚下,建造于1992 年,地上7 层,地下1 层,框架结构,地下室层高3.30m,地下室地面标高为-2.5m。根据原设计资料,该建筑基础采用条形基础,混凝土配抗裂钢筋网地面;根据原勘察资料,勘察期间,勘察深度范围内,未见地下水,基坑开挖深度及基底标高高于地下水水位。该地下室长期漏水,枯水期地下室仅局部渗水,雨水期地下室会出现积水。期间采取漏水修缮措施,修缮后地面出现因浮力导致的隆起开裂[5]。无独有偶,经现场检测、鉴定,案例2 漏水原因及漏水对承重结构安全性的影响与案例1 相似,不再赘述。该案例漏水期间采取了漏水修缮措施,但因未考虑抗浮验算,导致地面隆起开裂。

8 结论

根据以上两个都是建造于山坡位置的相似建筑案例的现场调查、检测及鉴定,总结出同类建造于山坡位置的建筑地下室渗漏水的结论:①建于山坡上地基为岩石层的地下室建筑,易在基础外围岩石坑形成的局部积水槽,无论地勘报告地下最高水位是否超过地下室底标高,地下室构件均应按《地下工程防水技术规范》GB 50108 一级防水标准进行防水设计。②地下室漏水对承重结构的影响主要体现在加快非长期浸水区域钢筋混凝土构件(特别是梁类受弯构件,具体锈蚀部位应由专业检测鉴定机构现场检测确认)中钢筋的锈蚀速率,减少构件耐久性,进而影响构件承载能力,修缮设计时,应对此类构件采取防腐除锈措施并进行补强处理[6][7]。③漏水修缮设计时应进行抗浮验算。