现代智库研究的“两种知识”

姜馨伦

摘要:[目的/意义]立足现代智库研究学理需求,反思现代智库研究,在此基础之上进一步形成具有本土特征的概念框架,探索中国特色新型智库理论研究与实践发展的新路径。[方法/过程]通过区分不同层次的研究,提出现代智库研究的“两种知识”,用以分析中国特色新型智库本质的研究困境与功能发挥的研究现状,找到中国特色新型智库研究的概念框架切入点。第1种知识的探究运用经验性、解释性与评判性并存的研究思路,第2种知识的探究运用“结构—行动”的研究思路,在此基础之上提出中国特色新型智库研究的概念框架。[结果/结论]本研究通过概念框架区分不同层次的研究,“两种知识”组成中国特色新型智库研究概念框架的构成要素。第1种知识回答了中国特色新型智库的组织本质、功能、特點和背景知识等相关问题,第2种知识回答了中国特色新型智库功能发挥过程之中涉及到的、如何在一般性预先假设下互动、如何在互动中更好地发挥功效,以及行动如何改变一般性预先假设的问题,即关于行动者与结构化的问题。

关键词:现代智库 中国特色新型智库 智库研究

分类号:G350

DOI: 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2024.02.07

1 引言

如果将首次提出“现代智库”这一概念作为现代智库的开端,那么现代智库的产生与发展及相关研究已有半个世纪。现代智库研究从最初就具有极强的应用性,其始终围绕着两个现实问题,即如何认识智库及如何使智库更具有影响力。现代智库研究以智库的产生与发展作为研究对象,运用多种社会科学研究方法开展研究,具有强烈的经验研究取向与社会科学跨学科研究属性。但不同的社会科学理论基础与研究方法的价值诉求不尽相同,导致处于跨学科研究领域的现代智库研究的理论发展充满着矛盾。本文通过对现代智库研究的基本问题和研究进展进行探析,提出关于现代智库研究的两项任务,即发展关于现代智库的“两种知识”,并结合我国现代智库发展的最新表现形式,尝试提出中国特色新型智库研究的概念框架。本文“现代智库研究”中的“智库”为名词而非形容词,所指为针对作为现代智库的组织的研究,而非类似于决策咨询研究的智库型功能研究。

2 现代智库研究的现状

为应对全球化与现代化发展带来的日益复杂、尖锐的挑战,决策者对科学知识的需求逐渐增加,专家建议在知识社会中变得越来越重要。科学知识已成为能够证明世界观和价值立场的战略资源,全球范围内智库数量的增长是对科学知识日益增长的需求的回应。然而,什么是智库仍然是一个有争议的问题。

现代智库发端于西方国家,保罗·迪克森(Paul Dickson)在其专著《思想库》中首次提出了“现代智库”的概念,之后这一术语常见于国外的政策文件与学术研究之中。作为隐喻的“智库”一词最早产生于二战期间,用来形容为从事军事研究的专家提供的安全且封闭的环境。20世纪60年代,“智库”一词在英语世界中主要指服务于决策的独立研究机构,广泛出现在英国、美国等国家的官方文件及报告中。现代智库的初始特点是由英美经验塑造的,导致目前英美关于现代智库的理论观点与认知仍占据智库研究的主导地位。

过去20年,西方国家对现代智库的研究可以分为两大类[1]。第1类是类型驱动下的智库研究,如肯特·韦弗(Kent Weaver)与詹姆斯·麦甘(James McGann)的智库类型学研究。根据智库的产出类型、目标与方式,韦弗将美国智库分为“学术型”“合同研究型”和“倡导型”3种类型,他的研究成为认识智库的早期类型学研究[2]。然而,随着智库在全球范围内的发展,智库建设模式呈现出多样化特点,这一类型学划分逐渐暴露出局限性。通过对全球智库的考察,麦甘认识到以“独立性”为组织特征的美国式智库分类开始演变为包括更多组织形式的智库类型学,例如,可以将智库划分为独立自治型智库、准独立型智库、大学附属型智库、政党附属型智库、政府附属型智库、准政府附属型智库及营利型智库[3]。类型驱动下的智库研究有助于理解智库的起源及影响范围,但这类研究多以英美智库为研究对象。第2类是定义导向的智库研究,这类研究多根据智库是什么,以及智库主要做什么,对智库的定义进行理论研究。但由于学者间存在较大分歧,智库定义的模糊性有待明确。随着智库在各个国家的本土化发展,克服西方国家视角的预设,需要对智库的类型学进行思考,原本由西方主导的智库定义也必然会超出其原有概念的界限。

以类型学及定义为研究导向的智库研究多以精英理论、国家理论及多元理论为理论基础。随着非西方国家智库数量增多,学者认识到在不同的社会背景下描述智库,或者说对智库类型与定义的研究,是无法达成共识的[4]。不同国家有着不同的智库建设模式,即使在英语国家内部,对智库的理解也有所不同,例如,欧洲大陆国家主导的智库传统和以市场为基础的盎格鲁-撒克逊模式之间存在很大差异[5]。长期以来,智库一直被描述为盎格鲁-撒克逊国家尤其是美国政治体系中的一种特殊现象,解读这种现象的传统向来是关注这类国家政治多元化、精英化背景,而不是聚焦智库发展本身[6],体现出智库研究的“实用主义”倾向和“技术官僚”倾向;英国智库则多以国家理论为研究基础,认为智库只是决策过程的一个参与者,最终的决策由决策者独立完成,体现了“决策主义”倾向[7]。

总之,虽然当前聚焦“什么是智库”这一核心问题的研究成果众多,但关于智库定义、作用,以及如何发挥效能的讨论还是以20世纪八九十年代对智库的定义及类型学划分为基础。类型学及定义是认识智库不同组织形式的重要视角,但将智库功能与组织形式混为一谈,会限制对智库表现形式的多元化认识。为结束上述关于智库研究的争论,有学者提出研究应该从把智库理解为具有独特的、稳定不变的特征的组织,转向关注其在政策过程中所发挥的功能[8]。在这种研究转向背景下,有学者将社会学和政治经济学视角引入智库研究中,开始淡化“智库是什么”这一问题,将更多注意力转移到智库如何发挥功能上。

3 关于现代智库研究的“两种知识”

智库研究的功能转向并没有解决“智库是什么”这一问题。关于智库本质的认识,依旧是学术界争论的焦点。功能论是一种思考视角,但功能解读不等同于解释了现象之所以存在的原因[9]。将现象的原因与结果叠加起来只是将现象的本质掩藏了起来,对智库本质的探究并没有太大贡献。

对智库本质与智库功能的探究,属于科学研究的不同层次,即广义上的智库研究应分为两种,即“关于智库如何形成的知识”和“关于智库如何发挥功能的知识”。第1种知识将智库看作因变量,考察智库的形成过程,讨论的是智库本身的科学性,即如何按照科学逻辑来认识智库,现实研究中体现为对现代智库本质的探究;第2种知识将智库的功能看作自变量以分析智库工作效能,关注的是智庫开展工作的科学性,即如何用科学的方法认识和提升工作效能,现实研究中体现为对现代智库功能发挥的探究。

对现代智库本质的探究,即将智库看作因变量的研究,西方的认知主要有“技术官僚”“决策主义”“多元主义”等3种模式。“技术官僚”模式认为智库提供的专业知识对政治世界具有最重要的价值,思想和政策之间的交流是单向流动模式,比较具有代表性的理论为精英理论。技术官僚模式的智库认知强调智库的科学性,即智库经过充分的实践分析和理论探究,利用知识、创造知识以达到决策科学化的目标[10]。因此,知识成为智库存在合法性的主要来源,“技术官僚”模式下的智库知识分子也被视为葛兰西主义视角的知识分子[11]。“决策主义”模式认为专家与决策者之间、知识与政治之间的交流是递归辩证模式,体现出实用主义哲学思想[7]。“决策主义”模式的智库认知强调智库的结构性(结构性体现为各要素之间的关系),即智库虽然可以参与政策过程,但无法左右共同参与政策过程的其他行动者,政策过程有自身的运行逻辑,其中比较具有代表性的理论有国家决策理论。“多元主义”模式认为智库与其他行动者共同参与政策过程,多元化的行动者之间相互博弈,突出智库在思想市场中的竞争属性[12]。“多元主义”模式强调智库的独立性,认为与其他组织相比,智库的独立性使其与参与政策过程的其他行动者区分开来,获得存在的合法性,且有机会标榜自己已经成为民主思想的催化剂[13]。

对现代智库功能发挥的探究,即将智库看作自变量,评价现代智库的影响力与如何更好地发挥功能的研究。从方法和经验上来讲,目前不存在完全没有争议的评估智库影响力的证明方法。但随着对“智库如何发挥功能”这一经验事实研究的深入,多数学者认识到“智库如何更好地发挥功能”这一问题,是能够在借鉴多学科研究理论与方法的基础之上开展科学研究的。对“智库如何更好地发挥功能”这一问题的研究,基于智库与其他政策过程行动者之间的关系。将智库与其他政策过程行动者看作权力话语的不同生产者,成为理解现代智库研究第2种知识的重要思路:以组织为导向的理论框架,如“认知社区”“话语联盟”等;以制度为导向的理论框架,如话语制度主义等;借助社会科学研究中的多种研究方法,如访谈、文本分析以及社会网络分析等[7]。

4 中国特色新型智库研究的“两种知识”

中国特色新型智库这一概念的提出并不是“一时兴起”。自20世纪90年代中期以来,中国学者一直在推动具有鲜明中国特色的现代智库研究[14]。2012年,中央经济工作会议上首次由中央层面提及“中国特色新型智库”这一概念。2013年4月,习近平总书记首次明确提出中国特色新型智库的建设目标[15]。中国特色新型智库提出的背景是社会发展不同阶段的新问题增加了对更加科学的决策咨询机制的需求,这又促使学者提出加强中国现代智库建设以强化决策科学化的建议。

中国特色新型智库研究,也可分为两个层次,探寻的是“两种知识”,即“关于中国特色新型智库如何形成的知识”和“关于中国特色新型智库如何发挥功能的知识”。第1种知识,如何认识中国特色新型智库的本质,主要有两类探讨思路,即基于国外智库本质认知的借鉴和批判与基于《关于加强中国特色新型智库建设的意见》(以下简称《意见》)精神的认知。第2种知识,关于中国特色新型智库的功能发挥,主要有两类研究,即如何评价中国特色新型智库影响力的研究与如何更好地发挥功效的研究。

4.1 对第1种知识的反思

决定现代智库发展形态和程度的是政治、社会与文化等层面的结构与性质。与西方现代智库相比,中国特色新型智库在政治意义、规模范围与组织运作等方面表现出独有的特征。直接套用西方现代智库的认知模式,容易使研究陷入以点带面、以偏概全的困境。葛兰西主义视角下的智库研究扩展了对智库表现形式多元化的认识,明确了智库在政策过程和政治辩论中的重要性,对发展过程中的各类智库组织也有较好的解释力[8]。但不考虑智库的不同组织形式,把不断变化的组织全部纳入研究视角,将智库范畴扩展到与决策咨询相关的所有组织,难免陷入宏大理论的陷阱,忽略经验研究从而导致理论缺少生命力。国家决策理论认为,国家作为政策过程的核心行动者,其自身的行动逻辑不受其他行动者的干扰。国家决策理论的结构性突出了客体主义,而忽视了行动者及其利益相关行动,重视秩序性问题的解决,对行动问题避而不谈,忽视了智库作为政策过程行动者的能动性。多元主义模式的智库认知强调智库的独立性。为了获得存在合法性,智库必须被视为独立的。但为了施加影响及获取资源,智库采取的相关行动又不得不损害独立形象,这就构成了智库独立性的悖论[16]。

《意见》中将中国特色新型智库定义为非营利性研究咨询机构,其以战略问题和公共政策为主要研究对象,以服务党和政府科学民主依法决策为宗旨,并在其后附加了8条中国特色新型智库应当具备的基本标准[17]。学者也多将政策指导意见中对新型智库的定义作为研究起点,或者在此定义的基础之上增加诸如从事思想创新与知识生产、以各级领导为主要服务对象等特征性内涵研究。学术界对中国特色新型智库概念的定义与政策指导意见的定义在本质上基本一致,这些定义偏于宏观,对中国特色新型智库与非新型智库的本质性区别与边界没有做出很好的界定,容易使学术界对中国特色新型智库概念的理解有所偏颇,使以概念为基础的学术界以及各界内部的对话发生失衡,进而引起各界对中国特色新型智库理论与实务的研究“自说自话”、无法形成以概念为核心的概念体系,难以推进深层次的中国特色新型智库理论研究,实务工作因缺少系统的理论引导也容易陷入“有数量无质量”的建设困境。

4.2 对第2种知识的回顾

对中国特色新型智库功能发挥的研究,主要也分为两类,即如何评价中国特色新型智库影响力的研究与如何更好地发挥功效的研究。

我国智库评价体系对智库建设与发展具有“整容镜”“启明星”“指挥棒”与“听诊器”的重要功能,智库评价主体分为第一方评价主体、第二方评价主体与第三方评价主体[18]。中国智库评价实践中比较具有代表性和影响力的评价产品,如《中国智库报告》(上海社会科学院)、《中国智库综合评价报告》(中国社会科学院)与《中国智库索引》(南京大学、光明日报)等,均属于第三方评价主体的评价体系。这几种评价体系中都有不适合以实证和定量研究为衡量模式的评价指标,通用做法是将专家意见作为评价此类智库影响力指标的依据,基于一系列不可通约的专家意见的评价体系可能会在一定程度上影响结果的客观性[19]。此外,智库在政策过程中的影响在短期、中期和长期内可能会有所不同,上述评价体系普遍缺少对时间维度的考量。其实,不只是我国智库评价体系,国外智库评价体系无论从方法还是经验上,也很难形成统一认知。

智库如何更好地发挥功效,即智库影响力相关因素,主要分为两类研究:第1类研究对某一类型智库进行研究,探讨特定类型智库在政策过程中发挥影响力的相关因素;第2类研究基于不同的政治体制背景,对智库开展比较研究,探讨不同国家智库影响力的相关因素[20]。既有研究对中国特色新型智库功能发挥的探究,主要在第1类研究中予以集中体现。目前在中国特色新型智库特定类别的研究中,已有关于社科院系统智库影响力要素[21]、科技智库影响力要素[22]、高校智库影响力要素[23]等特定行业智库影响力相关要素的探讨,以及对中国特色新型智库影响力要素的探讨[24]。第2类研究主要以学习国外智库影响力要素为主,例如,通过研究国外智库影响力的国际经验来完善我国智库的运行[25]。现阶段有学者借助“知识体制”理论来解释中国特色新型智库的“特”[26],以及不同国家的智库的政策知识生产过程何以不同[27],是基于不同政治体制背景对智库展开比较研究的有益尝试。但将“知识体制”理论作为探究中国特色新型智库研究第1种知识的理论工具的适用性还有待思考。

5 中国特色新型智库研究的概念框架

随着党和政府对于决策科学化、民主化的追求,中国特色新型智库研究受到越来越多学者的关注。相较于实务界的建设与发展而言,学术界关于目前我国现代智库的研究成果数量多,但相对缺乏关于中国特色新型智库研究的概念框架。具体而言,表现在两个方面:一是缺乏对“中国特色新型智库”这一概念内涵的统一认知;二是对如何发挥中国特色新型智库的功能缺少系统方法论认知。因此,本研究尝试在中国特色新型智库研究的“两种知识”的认知与反思的基础上,以“中国特色新型智库”作为核心概念,提出一个囊括“两种知识”的研究边界模型。

5.1 中国特色新型智库研究概念框架的逻辑起点

概念框架指特定领域科学研究过程中最基本的概念或理论要素,划定了所开展的科学研究的研究对象的性质、功能和范围,与在实务层面上的工具与做法[28]。构建系统的概念框架有利于理论研究与学术交流的深入互动,对理论研究和经验研究都具有重要意义。逻辑起点代表着研究对象的本体属性,是最直接和最基本的本质性理论要素,也是该科学研究领域理论体系的基礎与起点。根据上述对概念框架的逻辑起点涵义的分析,将研究对象的本质属性作为逻辑起点是最为合适的。因此,构建中国特色新型智库研究概念框架的逻辑起点应为关于中国特色新型智库本质的理论研究,即回答“中国特色新型智库是什么”这一问题。

中国特色新型智库是现代智库在我国的最新表现形式,回答其本质问题以准确界定这一概念,是目前我国现代智库研究中最基础的问题,也是现阶段我国开展现代智库及其理论研究的逻辑起点。近年来,中国特色新型智库研究受到越来越多学者的关注,但我国学术界对中国特色新型智库概念的探讨大多沿用国外现代智库的研究视角来审视我国的现代智库建设,致使中国特色新型智库这一具有中国特色的本土化概念无法形成,从而难以对我国现代智库建设与发展做出与实际相适应的价值判断。

5.2 中国特色新型智库研究概念框架的内容

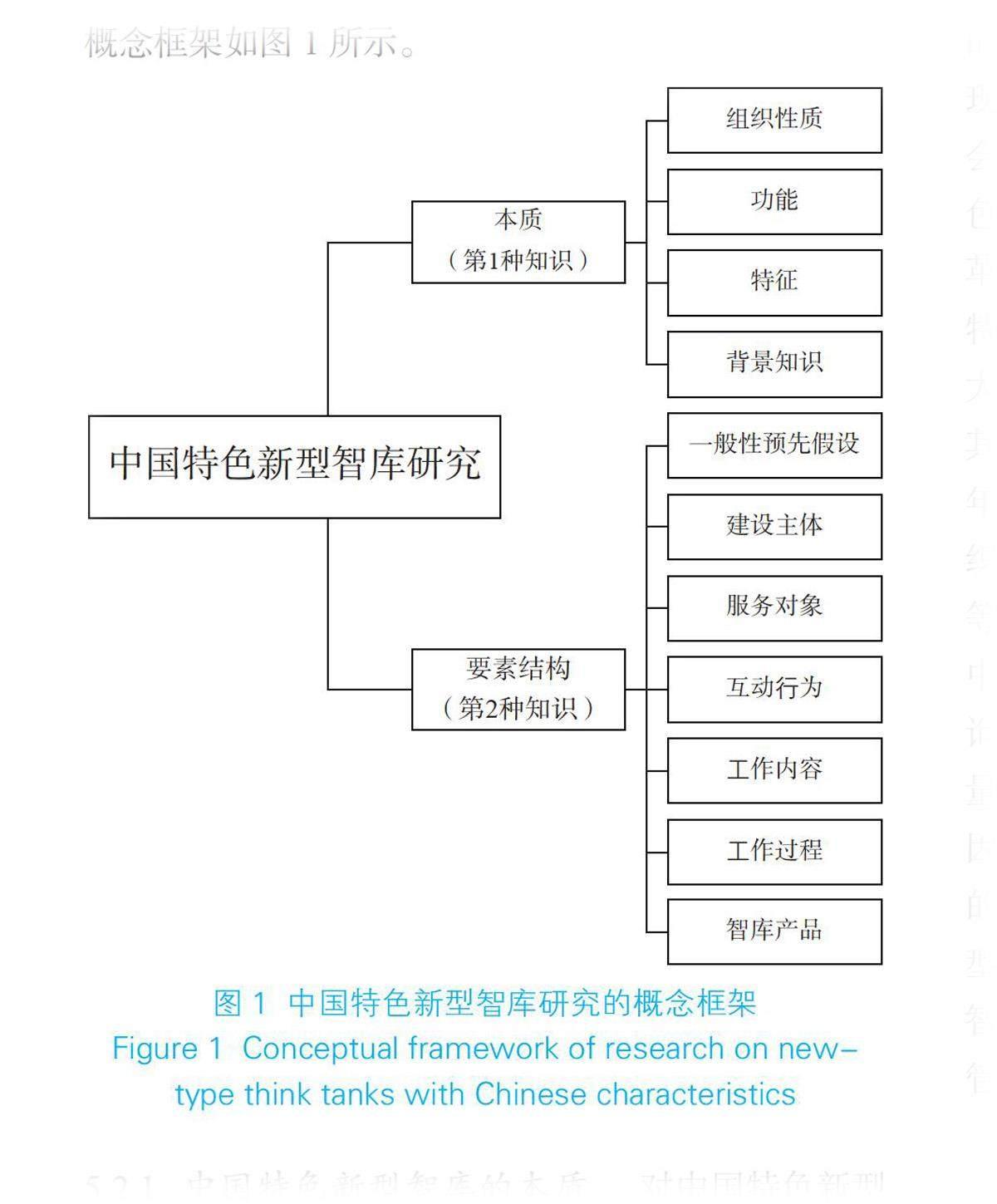

开展中国特色新型智库研究,是为了丰富“两种知识”:“关于中国特色新型智库如何形成的知识”和“关于中国特色新型智库如何发挥功能的知识”。第1种知识构成了该研究概念框架的逻辑起点,第2种知识以第1种知识为研究逻辑起点并更加丰富,这两种知识共同构成该研究概念框架的结构要素。从“两种知识”的角度构建的中国特色新型智库研究的概念框架如图1所示。

5.2.1 中国特色新型智库的本质 对中国特色新型智库的认知,现有研究多借鉴国外研究成果,存在“技术官僚”“决策主义”“多元主义”等三种认知模式[12],但正如前文对第1种知识的反思,这三种认知模式都具有自身理论上的不足。恰当的理论研究应该是经验性、解释性与批判性并存的[29],针对中国语境中的现代智库开展经验性研究,若不加批判地将西方经验完全移植到中国现代智库研究中,不考虑具体社会环境,缺少经验性总结、现象的解释和观点的批判,极易陷入宏大理论的虚假正当性之中,因此要在批判吸收中、实践经验里以及中国语境下认识中国特色新型智库的本质。“技术官僚”“决策主义”“多元主义”等三种认知模式关于知识与权力的交流方式并不相同,但都突出了现代智库的知识性,表明了现代智库的组织形式在本质上为知识型组织。在中国特色新型智库建设与发展的实践工作中,重点强调服务决策咨询的任务与要求,成为其本质衍生要素之功能的体现。批判吸收和实践经验都要统一在中国语境下,要在中国语境中去理解“特色”与“新型”。

当代中国最鲜明的特色是改革。其实早在21世纪初便已经提出了“新(型)智库”[30]、“社会主义新智库”[31]等说法。由于理论界与实务界及其内部的认知差异,更多学者将中国特色新型智库看作国外现代智库的效仿,较少思考其与“新(型)智库”“社会主义新智库”等提法有何相通之处。将推动中国特色新型智库建设看作全面深化我国决策咨询系统改革的举措,则为理解“特色”与“新型”提供了独特视角。之前的研究对“特色”与“新型”的解读,大多停留在独立性、智库研究新方法等方面的探讨。其实对决策咨询机构独立性的要求,早在20世纪90年代便有了立足于我国国情的深刻认知——基于组织机构、人员职能、研究经费、管理制度、成果奖评等方面独立性的考量[32]。作为全面深化改革的对象,中国特色新型智库的“特色”体现在保存原有决策咨询服务力量的同时,扩展新的决策咨询服务力量的增量。“旧智库”大多嵌套在等级森严的官僚体制中,因此在碎片化的决策体系中极易卷入不同机构之间的博弈[14]。相较于“旧智库”,“新型智库”的“新型”体现在形成不同于“存量”的、相较于体制内智库能够释放更多活力的新的组织形式、运行模式、管理方式与工作方法等。

在这里反思上述提到的一个问题,即将“知识体制”理论作为回答中国特色新型智库第1种知识的理论工具是否合适。“知识体制”是生产数据、研究、政策建议和其他影响公共辩论的思想和制度机制[33]。“知识体制”理论将智库看作知识生产组织,致力于回答知识在政策过程中何时以及如何重要。将“知识体制”理论看作对第1种知识的回答是欠妥的。以“知识体制”理论为理论框架,解释智库与其发展和开展活动的背景,即政治与生产制度之间错综复杂的动态关系,是研究第1种知识的背景知识与研究第2种知识的一般性预先假设。“知识体制”理论将思想和知识制度的作用与政策制定联系起来,证明了政治与生产制度塑造了知识制度,但没有关注知识体制的结构和功能与其所处的政治和经济制度之间的关系,即它们成长或发展的经济和政治环境并不是分析的一部分,“知识体制”理论对第1种知识而言是超验的。同理还有“智库场域”理论,亦不能够直接回答第1种知识,而是应该将其视为背景知识。

5.2.2 中国特色新型智库功能发挥的相关要素 明确影响中国特色新型智库发挥功能的要素,即第2种知识的认知过程,用到了不同于第1种知识的理论研究方法。第2种知识主要回答在政策过程中智库与其他行动者如何在一般性预先假设下互动、如何在互动中更好地发挥功效,以及行动如何改变一般性预先假设的问题,即关于行动者与结构化的问题,体现出“结构—行动”的理论研究视角。影响中国特色新型智库发挥功能的要素主要有建设主体与服务对象及其之间的沟通互动、智库工作内容、智库工作过程、智库产品等。

中国特色新型智库的建设主体,包括社科院、党校或行政学院、高校、科研院所、企业、社会组织、中央和国家机关所属政策研究机构等主体[34]。前6类为决策咨询服务力量的“增量”,最后1类为“存量”。要想增强体制内政策研究机构的能力,要在保存“存量”、优化“存量”的同时,积极发展“增量”。中国特色新型智库的服务对象主要为党和政府,要满足党和政府科学化、民主化的决策咨询服务需求。建设主体与服务对象之间的沟通互动是从行动角度将智库与其他政策过程行动者看作参与权力话语的不同行动者,以组织与制度为导向,探索不同行动者如何行动。行动需要嵌入在情境条件中,第1种知识中的背景知识成为避免沟通互动行为陷入“唯意识论的行动理论”的一般性前提假设。智库工作内容主要是为服务对象提供决策咨询服务,具体而言包括咨政建言、理论创新、舆论引导、人才培养、社会服务与公共外交等内容。智库工作过程嵌入我国全过程人民民主过程中,主要表现在政策过程中。智库产品是智库工作内容的体现,包括政策性报告、学术型成果、主题专著、媒体报道及主题论坛报告等多种形式。

6 结语

将现代智库研究的任务看作是对“两种知识”的探寻,能够为回答“什么是智库”与“如何发挥智库功能”两个问题提供解决思路。本文利用“兩种知识”探究当前中国特色新型智库研究的现状与困境,尝试找到中国特色新型智库本质研究的切入点,以不同研究思路对“两种知识”分别进行解析,尝试为我国现代智库研究提供一个有利于开展合作与对话的视角与平台,为今后中国特色新型智库研究提供一个适合我国国情的概念框架。当然,随着现代智库的发展,中国特色新型智库研究的概念框架也要不断更新,例如,发展第2种知识的理论工具与研究方法会出现明显迭代现象,需要研究者正确认识现代智库研究与经验研究及社会科学研究之间的关系。

参考文献:

[1] JEZIERSKA K, S?RBOM A. Proximity and distance: Think tanks handling the independence paradox[J]. Governance, 2021, 34(2): 395-411.

[2] WEAVER R K. The changing world of think tanks[J]. PS: Political Science & Politics, 1989, 22(3): 563-578.

[3] MCDONALD L. In their own words: US think tank “experts” and the framing of education policy debates[J]. Journal for Critical Education Policy Studies, 2013, 11(3): 1-28.

[4] ABELSON D E. Old world, new world: The evolution and influence of foreign affairs think-tanks[J]. International Affairs, 2014, 90(1): 125-142.

[5] KELSTRUP J D. The politics of think tanks in Europe[M]. Routledge, 2016: 6.

[6] RUSER A. What to think about think tanks: Towards a conceptual framework of strategic think tank behaviour[J]. International Journal of Politics, Culture, and Society, 2018, 31(2): 179-192.

[7] HERNANDO M G, PAUTZ H, STONE D. Think tanks in ‘hard times—The Global Financial Crisis and economic advice[J]. Policy and Society, 2018, 37(2): 125-139.

[8] PAUTZ H. Revisiting the think-tank phenomenon[J]. Public Policy and Administration, 2011, 26(4): 419-435.

[9] 汉斯·约阿斯, 沃尔夫冈·克诺伯. 社会理论二十讲[M]. 郑作彧, 译. 上海: 上海人民出版社, 2021: 57.

JOAZ H, KNOBER W. Twenty Lectures on Social Theory[M]. Translated by ZHENG Z Y. Shanghai: Shanghai Peoples Publishing House, 2021: 57.

[10] 薛澜, 林泽梁. 公共政策过程的三种视角及其对中国政策研究的启示[J]. 中国行政管理, 2013(5): 41-46.

XUE L, LIN Z L. Three perspectives on the public policy process and their implications for Chinese policy research [J]. China Administrative Management, 2013 (5): 41-46.

[11] PAUTZ H. Revisiting the think-tank phenomenon[J]. Public Policy and Administration, 2011, 26(4): 419-435.

[12] 朱旭峰. 中国思想库: 政策过程中的影响力研究[M]. 北京: 清华大学出版社, 2009: 29.

ZHU X F. Research on the influence of Chinese think tank policy process [M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2009: 29.

[13] DENG G S, MENEGAZZI S. The relationship between NGOs and think tanks with the government in China[M]//Government–NGO relationships in Africa, Asia, Europe and MENA. Routledge India, 2018: 95-113.

[14] XUE L, ZHU X F, HAN W Q. Embracing scientific decision making: The Rise of think-tank policies in China[J]. Pacific Affairs, 2018, 91(1): 49-71.

[15] 周湘智. 中国特色新型智库:出场逻辑、运作机理与基本范式[J]. 图书情报工作, 2021, 65(15): 51-60.

ZHOU X Z. New type of think tanks with Chinese characteristics: Appearance logic, operational mechanism, and basic paradigm[J]. Library and Information Work, 2021, 65(15): 51-60.

[16] JEZIERSKA K, S?RBOM A. Proximity and distance: Think tanks handling the independence paradox[J]. Governance, 2021, 34(2): 395-411.

[17] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》[J]. 中华人民共和国国务院公报, 2015(4): 4-8.

The General Office of the General Office of the Chinese Communist Party and the General Office of the State Council issued the Opinions on Strengthening the Construction of New Think Tanks with Chinese Characteristics[J]. Bulletin of the State Council of the State Council of the People's Republic of China, 2015(4): 4-8.

[18] 张旭. 中国智库评价体系的困境与建构反思[J]. 情报杂志, 2018, 37(9): 15-20.

ZHANG X. Reflections on the dilemma and construction of China's think tank evaluation system[J]. Journal of Intelligence, 2018, 37(9): 15-20.

[19] 欒瑞英, 初景利. 4种智库影响力评价指标体系评介与比较[J]. 图书情报工作, 2017, 61(22): 27-35.

LUAN R Y, CHU J L. Evaluation and comparison of four impact evaluation indicator systems for think tanks[J]. Library and Information Work, 2017, 61(22): 27-35.

[20] 陈媛媛, 李刚, 关琳. 中外智库影响力评价研究述评[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2015, 36(4): 35-45.

CHEN Y Y, LI G, GUAN L. Review of the research on the impact evaluation of think tanks at home and abroad [J]. Journal of Xinjiang Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2015, 36(4): 35-45.

[21] 李桢. 智库对我国政府公共决策的影响力研究: 以社科院系统为例[J]. 情报资料工作, 2012(6): 97-100.

LI Z. Research on the influence of think tanks on Chinese government public decision making: Taking the system of the Chinese Academy of Social Sciences as an Example [J]. Intelligence and Data Work, 2012(6): 97-100.

[22] 袁永, 康捷. 科技决策智库影响力要素理论研究[J]. 科技管理研究, 2020, 40(11): 99-103.

YUAN Y, KANG J. Theoretical research on the influencing factors of science and technology decision-making think tanks[J]. Science and Technology Management Research, 2020, 40(11): 99-103.

[23] 金晨. 我国高校智库影响力及其提升研究: 基于一流高校智库的分析[J]. 中国高教研究, 2019(7): 63-69.

JIN C. Research on the influence and enhancement of think tanks in Chinese universities: An analysis based on top think tanks[J]. China Higher Education Research, 2019(7): 63-69.

[24] 钱再见, 高晓霞. 中国特色新型智库影响力的生成逻辑、作用机制与提升路径: 基于多维理论视角的学理分析[J]. 智库理论与实践, 2019, 4(3): 1-10.

QIAN Z J, GAO X X. The generation logic, mechanism of action, and improvement path of the influence of new type think tanks with Chinese characteristics: A theoretical analysis based on multidimensional theory[J]. Think Tank Theory and Practice, 2019, 4(3): 1-10.

[25] 朱瑞博, 刘芸. 智库影响力的国际经验与我国智库运行机制[J]. 重庆社会科学, 2012(3): 110-116.

ZHU R B, LIU Y. International experience of think tank influence and the operating mechanism of think tanks in China[J]. Chongqing Social Sciences, 2012(3): 110-116.

[26] 姜爾林.中国特色新型智库到底“特”在何处?——比较知识体制的视角[J].中国行政管理, 2022(5): 97-103.

JIANG E L. What are the characteristics of a new type of think tank with Chinese characteristics?— A comparative knowledge system perspective [J]. China Administrative Management, 2022(5): 97-103.

[27] 姜尔林.国家之间政策知识生产何以不同?——知识体制理论及其对我国智库研究的启示[J].东南学术, 2023(2): 49-57.

JIANG E L. Why is the production of policy knowledge different between countries?—Knowledge System Theory and Its Implications for Think Tank Research in China [J]. Southeast Academic Press, 2023 (2): 49-57.

[28] 杨清香. 试论内部控制概念框架的构建[J]. 会计研究, 2010(11): 29-32.

YANG Q X. On the construction of the conceptual framework of internal control[J]. Accounting Research, 2010(11): 29-32.

[29] 理查德·J. 伯恩斯坦. 社會政治理论的重构[M]. 黄瑞祺, 译. 南京: 译林出版社, 2008: 4.

BERNSTEIN R J. Reconstruction of social and political theory[M]. Translated by HUANG R Q. Nanjing: Yilin Publishing House, 2008: 4.

[30] 张道刚. “新智库” 的不可或缺[J]. 决策, 2006(7): 1.

ZHANG D G. The indispensability of “new think tanks”[J]. Decision Making, 2006(7): 1.

[31] 王荣华. 积极推进社会主义新智库建设[J]. 公关世界, 2008(11): 53-54.

WANG R H. Actively promoting the construction of a new socialist think tank[J]. Public Relations World, 2008(11): 53-54.

[32] 顾文兴. 软科学管理概论[M]. 上海: 上海科学技术文献出版社, 1993: 8-9.

GU W X. Introduction to soft science management[M]. Shanghai: Shanghai Science and Technology Literature Press, 1993: 8-9.

[33] CAMPBELL J L, PEDERSEN O K. The national origins of policy ideas: Knowledge regimes in the United States, France, Germany, and Denmark[M]. Princeton: Princeton University Press, 2014: 3.

[34] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》[J]. 中华人民共和国国务院公报, 2015(4): 4-8.

The General Office of the General Office of the Chinese Communist Party and the General Office of the State Council issued the Opinions on Strengthening the Construction of New Think Tanks with Chinese Characteristics[J]. Bulletin of the State Council of the State Council of the Peoples Republic of China, 2015(4): 4-8.

The “Two Kinds of Knowledge” in Modern Think Tank Research: A Comprehensive Discussion on the Conceptual Framework of New Type Think Tank Research with Chinese Characteristics

Jiang Xinlun

Peoples Public Security University of China, Beijing 1000076

Abstract: [Purpose/Significance] Based on the academic needs of modern think tank research, we should reflect on modern think tank research, further form a conceptual framework with local characteristics on this basis, and explore new paths for the theoretical research and practical development of new type think tank with Chinese characteristics. [Method/Process] By distinguishing different levels of research, the “two types of knowledge” in modern think tank research are proposed to analyze the research difficulties and current status of the essence and functional utilization of new types of think tanks with Chinese characteristics, and find the entry point for the conceptual framework of new think tank research with Chinese characteristics. The exploration of the first type of knowledge utilizes a research approach that combines experiential, explanatory, and critical approaches, while the exploration of the second type of knowledge applies the “structure action” research approach. Based on this, a conceptual framework is proposed for the study of new think tanks with Chinese characteristics. [Result/Conclusion] Different levels of research are distinguished through conceptual frameworks. "Two kinds of knowledge" form the constituent elements of the conceptual framework for new think tank research with Chinese characteristics. The first type of knowledge in the study of new think tanks with Chinese characteristics answers relevant questions regarding the organizational essence, functions, characteristics, and background knowledge of such new think tanks with Chinese characteristics. The second type of knowledge answers the question of how to perform the functions of new think tanks with Chinese characteristics, which involves taking action based on general presumptions, how to better play their role in interaction, and how actions can change general presumptions. That is, about actors and structures.

Keywords: modern think tanks new-type think tanks with Chinese characteristics think tank research

收稿日期:2023-06-12 修回日期:2023-07-14