社交媒体时代全球智库国际传播力研究:基于87家智库Twitter账户的社交网络分析

张亚明 付尧飞 宋雯婕 郭晓宇 刘海鸥

摘要:[目的/意义]智库在舆论引导、政治外交等方面发挥着重大作用,是国际传播力建设中不可或缺的一部分。开展智库国际传播力研究有利于提升智库综合实力及整个国家的国际传播力。[方法/过程]本文选取《全球智库报告2020》世界顶级智库榜单中智库的Twitter账户作为研究对象。首先,使用Python爬虫、NodelXL获取智库关注、互动数据。其次,运用社交网络分析法分析智库Twitter传播特点和各智库网络属性。再次,借助熵权TOPSIS法对其传播能力、传播效力进行综合评价。最后,通过线性回归探究二者关系。[结果/结论]第一,全球顶尖智库在Twitter中形成了紧密的社会关系网络,但智库间的直接信息交流占比低。第二,Twitter中智库交流较为开放,但同一国家、地区、机构的智库更易形成小团体。第三,对各智库传播能力、传播效果进行了综合评价,得到相应排名,其中美国、德国智库传播力评价结果突出。第四,传播能力对传播效力有一定正向影响,对传播范围正向影响更为显著。最后本文结合研究结论为我国智库提升国际传播力提出了3点建议。

关键词:智库 国际传播力 社交网络分析 Twitter

分类号:G206

DOI: 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2024.02.06

1 引言

2022年4月27日,中共中央办公厅印发《国家“十四五”时期哲学社会科学发展规划》,强调智库是提升国家软实力的重要支撑,需要提升我国智库国际传播力,打造一批具有国际影响力的中国智库[1]。我国智库学者王文也指出,我国智库需要走出去,在构建中国话语体系中发挥应有作用[2,3]。国内外学术界目前对智库有着较为统一的认识,认为智库是以国内和国际问题为导向的公共政策研究组织,通常充当学术和决策社区之间及国家和民间社会之间的桥梁,为政府、公众、企业服务[4,5]。社交媒体作为信息时代的产物,已成为重要的信息发布、传播平台。据《2023全球数字报告概览》(Digital 2023: Global Overview Report)数据显示,全球有47.6亿活跃社交媒体用户,占全球人口的59.4%[6]。周慎等[7]、朱旭峰等[8]、陈秀娟等[9]研究表明,进行社交媒体建设已然成为发挥智库引导公众舆论、开展政治外交等功能的重要手段。

智库出现于20世纪初的西方国家,以社会智库为主,重点研究国际关系、国家博弈等问题[10]。从20世纪90年代开始,美国智库开始开拓全球市场,并且欧洲的一体化进程也促使欧洲国家智库开始关注区域问题。随着科技发展及全球化推进,科技智库逐渐兴起,智库也愈发关注全球化问题,智库朝着专业化、多元化、国际化方向发展。而我国现代智库在改革开放初期形成,最早是党政军智库和中国社会科学院,其次是高校智库。这一时期我国智库主要关注改革发展中的一系列公共政策问题[11]。2015年1月20日印发的《关于加强中国特色新型智库建设的意见》标志着智库建设已经提升到国家战略层面,我国政府也对智库在提升国家软实力和国际影响力等方面有了更高要求。

智库发展深受政府决策需求和时代背景影响,我国智库发展较晚,且受国情影响,更多关注国内问题,智库体系与西方国家智库区别明显[11]。但现阶段,正如我国学者于运全所指出,提高智库國际传播力和国际影响力不仅是我国政府对我国智库的发展要求,也是人类命运共同体时代背景下智库发展的大势所趋[12,13]。国际顶级智库在社交媒体传播力建设方面领先于我国智库,学习其经验有助于提升我国智库国际传播力[9,14]。而传播力研究离不开对传播主体间关系的研究[15],对我国智库国际传播力的研究离不开对国际智库的研究。为此,本文以Twitter为研究平台,从关系视角分析国际顶级智库在Twitter中的传播力建设情况,结合社交网络分析法与熵权TOPSIS法,探讨Twitter中的智库传播格局及各智库传播力水平,为社交媒体环境下我国智库国际传播实践提供参考。

2 文献综述

国内外学者对社交媒体环境下智库传播力的研究主要集中在传播力评价、传播力影响因素两方面:在传播力评价方面,我国学者庄雪娇[16]对国内外智库新媒体账户运营进行了较为全面的比较分析,国际上也有学者从议题设置[17,18]、社交媒体曝光率[19,20]等角度进行研究;在传播力影响因素方面,学者们从政策咨询系统[21]、计划行为理论[22]、传播生态系统层次理论[23]等方面对社交媒体语境下的智库传播力进行深入分析,认为智库所处国家公共政策环境、智库成果、竞争者等多种因素均会对社交媒体中的智库传播产生显著影响。相关研究总体上还处于起步阶段,虽然出现相关探索成果,但文献量相对较少。

目前,国内外学者对媒介机构国际传播力的研究较为成熟,取得了较为丰富的研究成果。研究主要从“能力说”“力量说”“效果说”和“综合说”4种观点出发[24]。我国部分学者认为对智库、媒介机构等社会组织而言,传播力更侧重于通过各种传播手段取得的传播效果[24,25],也就是从“效果说”出发。刘继南[26]、刘建明[27]也从传播效果这一角度对传播力进行界定。张春华[24]认为对社会组织传播力的研究应从传播能力和传播效力两方面展开[27]。

在国际传播力分析方面,我国部分学者从运营情况[28]、内容生产[29]、议题设置[30]等方面揭示我国媒介机构在国际传播过程中存在的实际问题,进而提出对策建议。也有学者从公共外交[31,32]、场域理论[33]等视角对媒介机构在社交媒体中的传播过程进行研究,分析传播机制、影响因素。赵月枝[15]认为传播研究的本质是对传播主体间关系的研究,对传播者国际传播力的分析需要结合传播场域中各主体的关系进行讨论[34]。场域理论以关系为基础对各行动者的地位进行分析、解释各行动者的行为[35,36],能够深化对传播主体在国际社交媒体中传播活动背后机制的理解[37]。岳圣淞[35]认为,国际传播场域中各个主体进行斗争,占据不同位置的核心目的在于争夺话语等权力关系。具体到社交媒体中就是回复、点赞等行为,这些行为可以中介化社交媒体中的客观权力关系[38]。这说明传播者在网络中的相对位置决定了其重要性,进而影响传播效果[22]。

社交网络分析法为国际传播力分析提供了新的洞见[39]。韦路等[40]、周翔等[34]基于传播者间的关系对其社会资本进行量化,明晰了我国传播主体在国际传播场域中的位置,进而分析了其传播力或影响力。

综上所述,国内外学者对社交媒体环境下智库传播力的研究尚处于探索阶段,从多种理论出发探讨社交媒体环境中智库传播力影响因素,也基于博文传播效果等对国内外智库的传播力进行了细致分析,但尚未对智库传播能力进行较为深入的研究,也缺乏对各智库间关系的研究。对传播主体国际传播力的研究离不开对传播主体间关系的研究,这种关系是主体竞争的结果,使各主体在场域中占据不同地位、获得不同资源。在Twitter等社交媒体中,顶级智库间形成怎样的传播格局,各智库占据何种位置、取得了怎样的传播效果,都有待进一步讨论。

3 研究设计

3.1 研究思路与框架

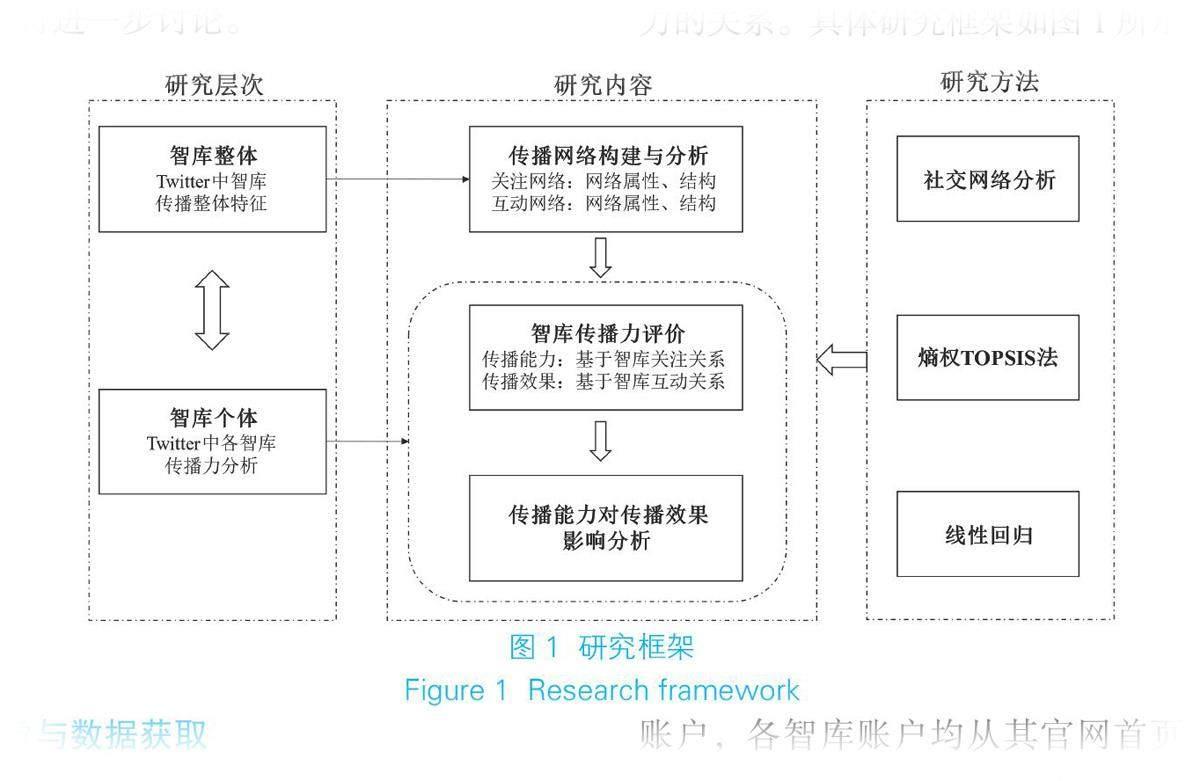

本研究将从智库整体、智库个体两方面对Twitter中的智库传播力进行分析。首先,基于智库间的关注、互动关系构建智库网络,通过网络基本属性、网络结构得到智库在Twitter中的传播特征。其次,对各智库进行个体网络分析,明晰各智库在网络中的位置、传播效果,结合熵权TOPSIS对各智库传播能力、传播效力进行综合性评价并得到排名。最后,通过线性回归法分析传播能力与传播效力的关系。具体研究框架如图1所示。

3.2 研究对象与数据获取

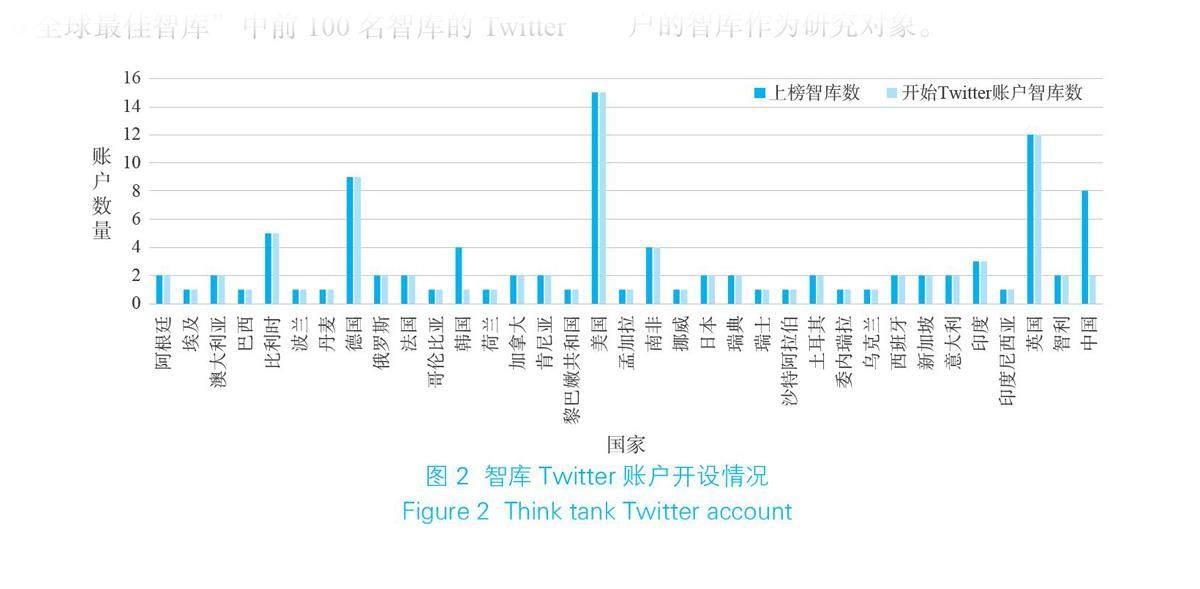

本文研究对象为宾夕法尼亚大学“智库与公民社会项目”(Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)发布的《全球智库报告2020》(2020 Global Go To Think Tank Index Report)“2020全球最佳智库”中前100名智库的Twitter账户,各智库账户均从其官网首页获得。如图2所示,共有35个国家的智库入选,主要集中于西方国家,其中,美国、英国智库分别占总智库的15%、12%;中国入选的7家智库里只有全球化智库(Center for China and Globalization,CCG)设置了Twitter账户。最终选择87家设有Twitter账户的智库作为研究对象。

本次研究通过编写Python程序获取智库的关注列表,进而得到智库的“关注—被关注”关系。借助NodeXL获取智库间的互动数据,主要包括“提及”“点赞”“转载”3种数据类型。实验中使用的数据均为公开数据,得到的数据通过编写Python程序进行预处理,转化为邻接矩阵类型数据,导入UCINET和Gephi软件进行社交网络分析并进行可视化展示。

3.3 研究方法与变量设计

本研究主要基于社交网络分析法和熵权TOPSIS法进行。首先通过社交网络分析对智库在Twitter中形成的网络进行研究,一是探明智库传播网络结构,二是明晰智库间相对关系。之后基于社交网络分析得到的结果进行熵权TOPSIS综合评价,量化智库传播能力与传播效力。

(1)社交网络分析。本研究将基于智库关注关系、互动关系构建智库传播网络,并以此为基础对全球顶尖智库进行社交网络分析。

(2)熵權TOPSIS。该方法通过熵权法对评估对象的各个指标进行权重分析,以指标数据的信息量大小为赋权依据,是一种客观、准确的赋权方法[41]。

研究主要涉及以下两个变量。

(1)传播能力。传播能力对智库等社会组织而言是其在传播领域内拥有的能力或实力[24,27],包括投入人力资金、内容生产发布等方面。场域理论认为,在Twitter等社交媒体中传播者之间的社会资本或位置关系是各个传播者竞争的结果,不仅受到传播者自身实力、资源的影响,也与其所处的地区、国家密切相关[37]。因此,本研究通过智库社会资本衡量智库国际传播能力。参照韦路等[40]的研究基于主体关注关系计算各主体中心性,以此量化社会资本。

(2)传播效力。对智库等社会组织而言,传播效力就是实际取得的传播效果[24]。在社交媒体环境中,学者主要是从传播者获得的点赞、转发、回复等情况进行量化[42]。本研究借助NodeXL获取智库间的提及、转发等数据,以此作为智库在智库网络中取得的互动效果。对这些数据整理可获得各智库得到的“提及”“转发”“回复”分别来自哪些智库,进而得到其传播范围。因此,本研究从互动效果和传播范围两个维度对智库传播效力进行评价。

4 数据分析与讨论

4.1 智库整体传播分析

首先,基于智库关注关系构建关注网络。在该网络中,共形成1,384条边,其中网络的相互性为0.3424,说明网络中所有的边(又称“关系”)里有34.24%的相互关注关系。网络密度为0.172,8。在网络分析中,网络的密度取值在0到1之间,越接近1,网络各个顶点之间的联系就越紧密,但现实中发现的密度最大的网络,其网络密度为0.5[43]。该网络平均路径为2.168,直径为5,网络整体的聚类系数为0.409,反应了该网络中个顶点间的距离较小,容易产生互动,并且网络具有小世界特征。

然后,基于智库互动交流构建互动网络。在该网络中,共形成932条边。网络的相互性为0.095,网络中只有9.5%的关系构成了双向互动的关系。网络密度为0.123,2。同时,该网络平均路径为2.409,直径为6,网络整体聚类系数为0.238。虽然网络中个顶点间的距离较小,但网络结构较为疏散,各顶点间的直接交流较少。事实上,在智库产生的266,802条社交网络数据中,去除智库自己发布和转发的消息后剩余5,771条,说明各智库之间实质性的互动仅占智库社交网络活动的2.16%,“自说自话”现象在智库网络中较为明显。

上述分析说明智库间形成了紧密、畅通的传播渠道,信息在网络中有着迅速传播的潜力。智库互动网络中的边明显稀疏,说明各个智库间缺乏直接交流,信息快速传播的潜力并未得到很好的开发。

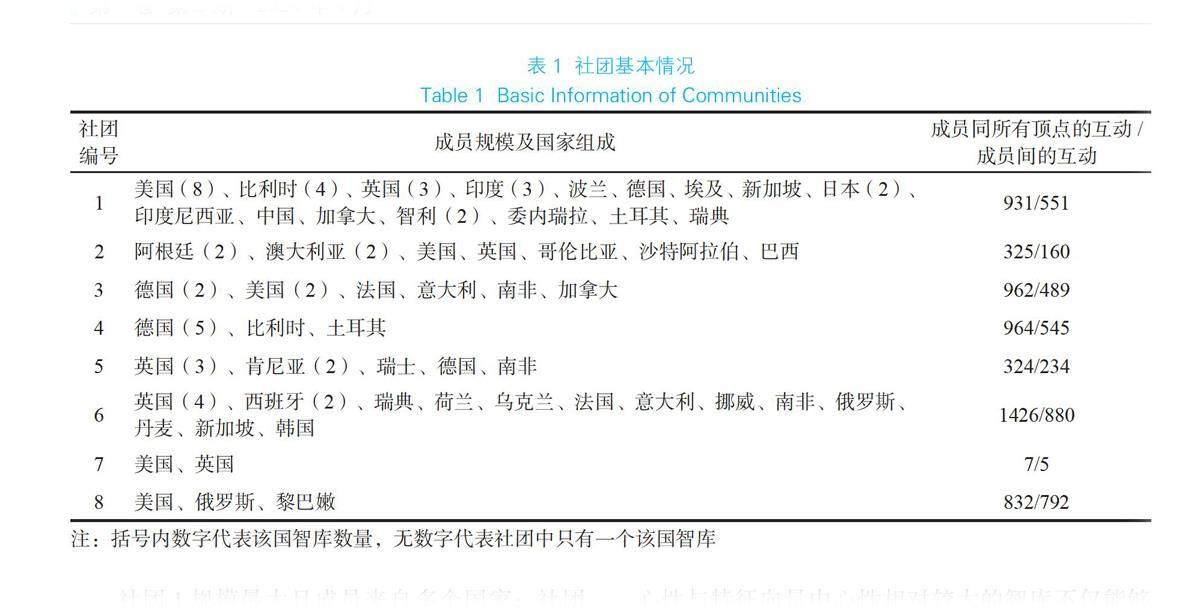

为进一步了解智库间的交流模式,对智库间的关注、互动网络应用Fast-Newman社团发现算法进行分析,该算法基于模块度对社团进行划分,模块度大于0.3说明算法结果可以接受[44]。智库关注网络的模块为0.154,小于0.3,说明智库间并未形成基于关注关系的小团体。智库互动网络的网络模块度为0.498,大于0.3,说明智库间的交流互动形成了小团体。社团划分的结果如表1所示。

社团1规模最大且成员来自多个国家;社团2、社团6成员相对较多,但成员主要来自地理上较为接近的地区,社团2成员主要来自美洲、社团6成员主要来自欧洲;其他社团中的成员较少,其中社团7仅有2名成员、社团8仅有3名成员,但社团8的成员均为卡内基国际和平研究所及其所属机构的Twitter账户。表1最后一列的数据为社团成员同所有成员的互动次数以及社团成员间的互动次数,社团成员间互动占总互动次数的63%,其中社团1~4该比例均小于60%,在一定程度上说明Twitter中的智库交流互动相对开放。

综上所述,智库间形成了紧密的信息传播通道,信息在智库网络中有着迅速传播的潜力,但智库间的直接信息交流相对较少。更进一步,借助社团发现算法发现,智库间的交流较为开放。虽然属于同一国家、地区或同一机构的智库较为容易形成小团体,但整体而言智库间的关注、交流较为开放,各智库愿意与各国、各地区其他智库进行交流。

4.2 智库个体传播力分析

4.2.1 基于位置关系的智库传播能力分析

(1)智库个体网络分析。智库在网络中占据的位置构成了其传播能力。借助个体网络分析,可以通过网络中各智库的中心性对其在Twitter中占据的位置等情况进行较为直接、细致的探讨。在信息生产、传播,以及舆论掌控方面,入度中心性与特征向量中心性相对较大的智库不仅能够将自己的观点传递给粉丝,而且能传递给其他顶尖智库,进而产生二次传播[45]。在信息把控、转发方面,中介中心性较高的智库占据了网络中的结构洞,在观点转发、获取资源等方面有更大的优势[45,46]。

为此,首先借助UCINET直接计算得到各智库的入度中心性、接近中心性、中介中心性和特征向量中心性。随后借助TOPSIS熵权分析对各智库的传播能力进行综合性评价。

通过表2可以看到,卡内基国际和平研究所(Carnegie Endowment for International Peace)、美國外交关系协会(Council on Foreign Relations,CFR)、英国皇家国际事务研究所(Chatham House)等智库稳居各项度量排名的前列,说明这几家智库不仅信息传播的范围相对其他智库更广,也对整个网络上的信息流动有着较强的控制力,是网络中的核心智库。

在接近中心性、中介中心性以及特征向量中心性上,法国国际关系研究所(French Institute of International Relations,IFRI)排名靠前,虽然其入度中心性排名不如卡内基国际和平研究所等智库,但其他中心性的排名均为第1。这类智库有较高的接近中心性,其信息传播不易受到其他智库限制并且传播速度快,加之其特征向量中心性更高,其推文也更容易被网络中其他占据重要位置的智库浏览、转发,提升推文传播范围。

(2)智库传播能力综合评价。采用TOPSIS熵权法对智库在网络中的传播能力进行综合性评价。结果如表3所示,中介中心性和入度中心性是更重要的指标,在综合性评估中占有更大的比重。

根据熵权法确定的权重,通过TOPSIS算法计算各个智库的得分,以此作为其在网络中的地位,排名前5的智库如表4所示。

4.2.2 基于互动关系的智库传播效力分析

(1)智库互动的基本情况。通过NodeXL获取各智库在Twitter中被提及、回复、转载等数据。这些数据中“提及”的出现频率最高,共4,434次;而回复仅有21条。其他智库对卡内基国际和平研究所的提及、回复、转发最为频繁。卡内基国际和平研究所共被提及622次,但有496次是由卡内基国际和平研究所莫斯科中心(Carnegie Endowment for International Peace Moscow Center)产生;被回复次数最多的为美国战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies, CSIS),共13次,其次为亚洲开发银行研究院(Asian Development Bank Institute,ADBI),共4次;被转发次数最多的为卡内基国际和平研究所,共498次,其次为卡内基国际和平研究所中东中心(Carnegie Endowment for International Peace Middle East Center),共117次。

受到最多智库关注的并不是卡内基国际和平研究所,而是英国皇家国际事务研究所、意大利国际政治研究所等智库,世界经济论坛(World Economic Forum,WEF)、意大利国际事务研究所(Istituto Affari Internazionali,IAI)等智库也排名靠前。这些智库是社交媒体中智库互动的主导者。总的来说,西方国家的智库在网络中传播范围较广,取得的互动效果也更好。

(2)智库传播效力综合评价。对智库Twitter传播效力进行熵权TOPSIS评价。结果如表5所示。

4.3 传播能力与传播效力的关系

图3展示了各智库传播能力与传播效力的排名,实线对应排名中位数,虚线对应排名的第10位。图中对上榜智库超过4家的国家进行了标注,国家对应样式如图例所示。

智库传播能力与其传播效力大体呈正相关关系。实线将图3划分为4个象限。第1象限智库多来自西方国家,印度、南非、中国智库主要在第3象限。德国智库主要位于第1、第2象限,智库传播效力较好,但传播能力相对较弱,例如,德国发展研究院(German Development Institute,DIE)传播效力排名第2,但传播能力排名38。在两项排名中均位于前10的智库为卡内基国际和平研究所、美国战略与国际问题研究中心、英国皇家国际事务研究所、世界经济论坛和意大利国际政治研究所。这些智库致力于区域性、国际性问题研究,其成员多为各行各业精英,积极开展交流会议,且善于利用各类技术发声。

为了进一步探究智库传播能力对传播效力的影响,基于对二者综合评价的结果进行一元线性回归,探究智库传播能力对传播效力的解释力。线性回归模型调整后的R2=0.357>0.3,F=48.822, p=0.00<0.001,说明模型拟合效果显著,可以接受。线性回归方程为y=0.503x+0.046。在0.05的显著水平下,传播能力能显著预测传播效力。智库在网络中占据的地位越高,传播能力越强,其传播效力就越好。

更进一步地,以互动效果、传播范围分别作为因变量,考察智库传播能力对传播效力的具体影响。

对互动效果,R2=0.197,F=22.120, p=0.00< 0.001,对应线性回归方程为 y=239.532x+14.892。对传播范围,R2=0.511,F=90.990, p=0.00<0.001,对应线性回归方程为 y=35.931x+2.996。

通过上述分析可以发现,智库的传播能力对其传播效力有一定解释能力,但解释力度只有35%左右。一方面是因为智库传播效力还受到其他因素影响;另一方面是因为传播能力对互动效果,也就是收到的回复、点赞等互动行为的总次数的解释力较弱,只能解释20%左右。但上述结果也表明,传播能力对传播范围有相对较好的解释力度,能够解释传播范围中50%以上的不确定性。

智库间的关注关系构成了不同智库之间信息传播的一种渠道,在这种关注关系中的地位越高,智库就越占有主动权,在传播范围、传播速度,以及对网络中信息传播的控制上就越有优势。这也是智库在Twitter中传播能力强的体现。而智库间的互动则反应了其他智库对该智库发布的内容的关注度、认可度,是智库的实际传播效果。分析发现,Twitter中智库传播能力与传播效力呈现正相关关系,传播能力能够在一定程度上对传播效力进行预测,并且对传播范围有更好的预测效果。不过,在所有智库中也存在如德国发展研究院、亚洲开发银行研究院这样的特例,说明智库在Twitter中能够通过一定的方式,以较低的传播能力取得较好的传播效力,实现国际传播中的“弯道超车”。

5 研究结论与实践启示

5.1 研究结论

在智庫整体层面:

(1)全球顶尖智库在Twitter中形成了较为紧密的社会关系网络,但智库“自说自话”现象明显。Twitter中智库通过相互关注形成了具有小世界特性的信息传播网络,各智库能较为迅速收到其他智库发布的新推文。但各智库之间的直接信息交流占智库社交网络活动的比例极低,仅2.16%。

(2)Twitter中智库交流较为开放。一方面,智库间并未形成基于关注关系的团体;另一方面,虽然智库基于互动关系形成了8个社团,但规模较大的社团成员分布也较为广泛,并且跨社团互动占智库总互动次数的37%。

(3)Twitter中智库国际传播力建设呈现出西强我弱的格局。传播能力、传播效力两项排名中均位于前10的智库都来自西方发达国家。图3第1象限中的智库也多为西方国家智库,而中国等发展中国家智库的排名普遍靠后。并且,英美两国智库在各社团中都存在,同时具有数量优势。

在智库个体层面:

(1)美国智库传播力建设出类拔萃,德国智库传播效力脱颖而出。美国智库传播能力、传播效力排名靠前,且5家在这两方面排名均为前10的智库有两家来自美国。德国智库虽然在传播能力上的排名相对靠后,但传播效力名列前茅。在传播效力这一项的排名中,有4家德国智库位于前10。

(2)智库传播能力对传播效力有显著正向影响,对传播范围解释力更强。本研究基于评价结果进行了线性回归分析,分析结果表明,智库传播能力对其传播效力具有正向影响,能够接受传播效力中35%左右的不确定性。而传播能力对智库传播范围的解释力更强,能够解释50%左右的不确定性。

(3)对网络中信息流动的控制力是影响智库传播能力的重要因素。传播能力方面,中介中心性权重最高,为50.80%;接近中心性权重最低,为6.78%。这说明对信息流动的控制力是智库传播能力的重要表现。但接近中心性或者说与其他智库的距离对智库传播能力评价贡献较小,可能是因为智库网络具有小世界特性,各智库间距离普遍较近,因此该指标在综合评价中意义较弱。

(4)互动效果是影响智库传播效力的重要因素。传播效力方面,互动效果权重为63.45%,传播范围权重为36.55%。这可能是由于智库间信息互动占智库活动比例极低,因此智库间互动效果就成为评价智库传播效力主要指标。而智库间较为开放的互动交流特征也使得各智库在传播范围上的差异缩小。

5.2 实践启示

我国一流智库拥有较强的综合实力,且得到国际社会认可,直接反映在《全球智库报告2020》中我国拥有较多综合实力位于前100的智库。但我国智库在Twitter中的国际传播力建设明显落后,体现在两方面。(1)国际传播建设积极性低。我国共有7家智库进入《全球智库报告2020》“2020全球最佳智库”前100,数量仅次于美国、英国、德国,但只有全球化智库开设Twitter账户。(2)国际传播建设成果薄弱。全球化智库受到的关注较少,且传播效果较差,未同国际顶级智库形成有效信息交流。

虽然我国智库具有区别于国际智库的发展特征、建设要求,但在提升国际传播力方面,我国智库尚处于起步阶段,国际顶级智库在Twitter中的部分成功经验也可以为我国智库提供借鉴。

第一,着手打造国内、东亚智库交流圈,构建区域传播场域,为我国智库走向世界奠定基础。社团发现以及其他学者研究均表明地理、文化上的接近性有助于在Twitter等社交媒体中形成双向互动关系,进而促进交流圈的形成。因此,我国智库在当前阶段可以加强同国内、周边地区智库的交流互动,在区域性问题上深入合作,逐步打造以我国智库为主的智库交流圈,为我国智库走向世界,在国际舞台发出中国声音打下坚实基础。

第二,强力推进Twitter、Instagram等社交媒体传播力建设,以此打通与世界各国智库的交流互动。各国智库在Twitter等社交媒体中形成了良好的信息传播网络,信息交流较为开放,且我国的全球化智库、中国人民大学重阳金融研究院已经通过这些社交媒体取得了一定的国际传播建设成效。因此,我国其他智库提升国际传播力应当充分借助这些平台,以打通与世界各国智库的交流互动,形成有效稳定的交流渠道,提高我国智库在智库网络中的地位,进而促进我国智库观点、成果的国际化传播。

第三,研究重点聚焦具有战略优势的领域,广纳人才,高度重视交流宣传并妥善处理外部关系。日本亚洲开发银行研究院、德国发展研究院等智库在智库网络中影响力相对较低,但通过专攻核心研究领域形成了具有战略优势的领域,在相关议题中发言掷地有声,并通过广纳海内外人才,注重对外交流宣传并善于处理对外关系树立了良好的国际形象。这些智库以较弱的传播能力实现了较好的传播效果。而我国智库目前还处于国际传播建设起步阶段,应当积极学习这些智库的国际传播建设经验,实现国际传播建设中的“弯道超车”。

参考文献:

[1] 中共中央办公厅. 国家“十四五”时期哲学社会科学发展规划[EB/OL]. (2022-04-27)[2022-05-08]. http://www.gov.cn/zhengce/2022-04/27/content_5687532.htm.

General Office of the CPC Central Committee. National development plan for philosophy and social sciences in the 14th five-year plan period[EB/OL]. (2022-04-27)[2022-05-08]. http://www.gov.cn/zhengce/2022-04/27/content_5687532.htm.

[2] 王文. 调动“百万大军”:论中国智库对外传播的进展、困境与政策建议[J]. 智库理论与实践, 2021, 6(1): 12-21.

WANG W. Mobilize “A Million Troops”: On the progress, difficulties and policy suggestions of external communication of Chinese think tanks[J]. Think Tank: Theory & Practice, 2021, 6(1): 12-21.

[3] 王文. 重新发现世界:从调研俄罗斯21个城市看中国智库“走出去”[J]. 智库理论与实践, 2023, 8(1): 54-61.

WANG W. Rediscover the world--from the survey of 21 cities in russia to see the “going out” of Chinese think tanks[J]. Think Tank: Theory & Practice, 2023, 8(1): 54-61.

[4] 张志强, 苏娜. 国际智库发展趋势特点与我国新型智库建设[J]. 智库理论与实践, 2016, 1(1): 9-23.

ZHANG Z Q, SU N. Trends and characteristics of global think tanks and suggestions for Chinese think tanks construction[J]. Think Tank: Theory & Practice, 2016, 1(1): 9-23.

[5] MCGANN J G. 2020 Global Go To Think Tank Index Report[EB/OL]. (2021-01-28)[2022-05-08]. https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2021/01/2020-Global-Go-To-Think-Tank-Index-Report_Bruegel.pdf.

[6] KEMP S. DIGITAL 2023: GLOBAL OVERVIEW REPORT[EB/OL]. (2023-01-26)[2023-02-07]. https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report.

[7] 周慎, 趙彦云, 朱旭峰. 智库外交及其行为实践:智库在对外交往中的功能、角色与活动[J]. 智库理论与实践, 2020, 5(5): 1-8.

ZHOU S, ZHAO Y Y, ZHU X F. Think- tank diplomacy and its practices: The functions, roles and activities of think tank in foreign affairs[J]. Think Tank:Theory & Practice, 2020, 5(5): 1-8.

[8] 朱旭峰, 赵静. 社交媒体时代中国智库发展面临的机遇与挑战[J]. 治理研究, 2021, 37(1): 90-97.

ZHU X F, ZHAO J. Think tank development in the social media Era: Opportunities and challenges[J]. Governance Studies, 2021, 37(1): 90-97.

[9] 陈秀娟, 张志强, 郭进京. 国际知名智库社交媒体传播特征及其启示[J]. 图书馆论坛, 2022: 1-13.

CHEN X J, ZHANG Z Q, GUO J J. Characteristics of social media dissemination by internationally renowned think tanks and the enlightenment to think tanks in China[J]. Library Tribune, 2022: 1-13.

[10] STONE D. Recycling bins, garbage cans or think tanks? Three myths regarding policy analysis institutes[J]. Public Administration, 2007, 85(2): 259-278.

[11] 裴瑞敏, 杨国梁, 潘教峰. 智库型组织的发展逻辑:内涵功能、演进动力与研究特征[J]. 科研管理, 2022, 43(10): 1-11.

PEI R M, YANG G L, PAN J F. The development logic of think tanks: Concepts, dynamics, and research characteristics[J]. Science Research Management, 2022, 43(10): 1-11.

[12] 于运全. 扎实推进具有重要国际影响力的一流智库建设[J]. 对外传播, 2019, 278(11): 11-12.

YU Y Q. Making Strong Moves in the Construction of World-Class Think Tanks with International Influence[J]. International Communications, 2019, 278(11): 11-12.

[13] 于运全. 全人类共同价值国际传播的机遇与挑战[J]. 国际问题研究, 2022, 211(5): 44-46.

YU Y Q. Opportunities and challenges for the international dissemination of common values of all mankind[J]. International Studies, 2022, 211(5): 44-46.

[14] 欧阳剑, 周裕浩, 张鹏. 中国智库的国际社交媒体影响力及其提升路径研究[J]. 智库理论与实践, 2021, 6(6): 28-38.

OUYANG J, ZHOU Y H, ZHANG P. Research on the international social media influence of China think tank and its promotion path[J]. Think Tank: Theory & Practice, 2021, 6(6): 28-38.

[15] 赵月枝. 国家, 市场与社会: 从全球视野和批判角度审视中国传播与权力的关系[J]. 传播与社会学刊, 2007(2): 23-50.

ZHAO Y Z. State, market and society: Examining communication and power in China from critical perspective[J]. Communication & Society, 2007(2): 23-50.

[16] 莊雪娇. 论中国智库的国际传播新媒体矩阵:现状与未来[J]. 智库理论与实践, 2021, 6(2): 24-32.

ZHUANG X J. International media matrix of Chinese think tanks: Present and future[J]. Think Tank: Theory & Practice, 2021, 6(2): 24-32.

[17] ALMIRON N. Favoring the Elites: Think tanks and discourse coalitions[J]. International Journal of Communication, 2017(11): 4350-4369.

[18] LEWANDOWSKY S, PILDITCH T D, MADSEN J K, et al. Influence and seepage: An evidence-resistant minority can affect public opinion and scientific belief formation[J]. Cognition, 2019(188): 124-139.

[19] PLANELLS-ARTIGOT E, MARTI-SANCHEZ M, MORENO-CASTRO C. Presence of think tanks in the Spanish digital press[J]. Profesional De La Informacion, 2020(29): e2905175.

[20] CASTELL?-SIRVENT F, ROGER-MONZ? V, GARC?A-GARC?A J M. Deep impact: A longitudinal analysis of the presence of think tanks in the press during the crisis and the recovery period[J]. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 2020, 33(1): 2956-2975.

[21] KELSTRUP J D. Quantitative differences in think tank dissemination activities in Germany, Denmark and the UK[J]. Policy Sciences, 2017, 50(1): 125-137.

[22] 李中梅, 张向先, 郭顺利, 等. 新媒体环境下智库信息传播的影响因素研究[J]. 现代情报, 2018, 38(7): 25-35.

LI Z M, ZHANG X X, GUO S L, et al. A study on think tank information spread factors under the new media environment[J]. Journal of Modern Information, 2018, 38(7): 25-35.

[23] 吕诚诚, 李永先, 杨婷婷, 等. 基于生态系统的媒体智库传播模型研究[J]. 情报杂志, 2019, 38(6): 194-200.

LYU C C, LI Y X, YANG T T, et al. On the propagation model of ecosystem-based media think tank[J]. Journal of Intelligence, 2019, 38(6): 194-200.

[24] 张春华. 传播力:一个概念的界定与解析[J]. 求索, 2011(11): 76-77.

ZHANG C H. The definition and analysis of the concept of communication[J]. Seeker, 2011(11): 76-77.

[25] 蒙胜军, 李明德, 司国安, 等. 哲学社会科学成果传播力影响因素及对策分析:以陕西省为例[J]. 情报杂志, 2017, 36(1): 40-47.

MENG S J, LI M D, SI G A, et al. Factors and countermeasures of the achievements in philosophy and social sciences communication effect: A case study of Shaanxi province[J]. Journal of Intelligence, 2017, 36(1): 40-47.

[26] 刘继南. 国际传播与国家形象[M]. 北京: 北京广播学院出版社, 2002.

LIU J N. International communication and national image[M]. Beijing: Communication University of China Press, 2002.

[27] 刘建明. 当代新闻学原理[M]. 北京: 清华大学出版社, 2003.

LIU J M. Principles of contemporary journalism[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2003.

[28] 馬缘园. 国际社交媒体平台城市形象传播策略:以推特号@DiscoverNanjing为例[J]. 青年记者, 2021, (8): 54-55.

MA Y Y. City image communication strategies for international social media platforms: Taking Twitter Account @DiscoverNanjing as an example[J]. Youth Journalist, 2021, (8): 54-55.

[29] 徐翔. 中国文化在国际社交媒体传播的类型分析:基于共词聚类的研究[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2015, 37(10): 38-45.

XU X. Typological Analysis of Chinese cultural communication in international social Media: A study based on co-word clustering[J]. Modern Communication(Journal of Communication University of China), 2015,37(10): 38-45.

[30] 刘滢. 从七家中国媒体实践看海外社交平台媒体传播效果评估[J]. 中国记者, 2015(7): 80-82.

LIU Y. Evaluation of media communication effect of overseas social platforms from the practice of seven Chinese media[J]. Chinese Journalist, 2015(7): 80-82.

[31] DODD M D, COLLINS S J. Public relations message strategies and public diplomacy 2.0: An empirical analysis using Central-Eastern European and Western Embassy Twitter accounts[J]. Public Relations Review, 2017, 43(2): 417-425.

[32] SEMBODO J E, SETIAWAN E B, BAIZAL Z K A. A framework for classifying indonesian news curator in Twitter[J]. TELKOMNIKA Telecommunication Computing Electronics and Control, 2017,15(1): 357-364.

[33] FISHER J. Digital games for international development: A field theory perspective[J]. International Communication Gazette, 2019, 81(6-8): 707-726.

[34] 周翔, 吳倩. 场域视角下“一带一路”推特传播网络结构分析与反思[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2019, 19(2): 109-125.

ZHOU X, WU Q. Analysis of the network structure of the “Belt and Road” communication on Twitter from the field perspective[J]. Journal of China University of Geosciences(Social Sciences Edition), 2019, 19(2): 109-125.

[35] 岳圣淞. 场域视角下的国际话语权:理论、现实与中国实践[J]. 当代亚太, 2020(4): 124-155.

YUE S S. International discourse power from the perspective of field theory:theory,reality and the practice of China[J]. Journal of Contemporary Asia-Pacific Studies, 2020(4): 124-155.

[36] BOURDIEU P, WACQUANT L J D. An invitation to reflexive sociology[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

[37] BOURDIEU P. Practical reason: On the theory of action[M]. Stanford: Stanford University Press, 1998: 168.

[38] DE NOOY W. Fields and networks: Correspondence analysis and social network analysis in the framework of field theory[J]. Poetics, 2003, 31(5): 305-327.

[39] LINDELL J. Bringing field theory to social media, and vice-versa: network-crawling an economy of recognition on Facebook[J]. Social Media + Society, 2017, 3(4): 205630511773575.

[40] 韦路, 丁方舟. 社会化媒体时代的全球传播图景:基于Twitter媒介机构账号的社会网络分析[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2015, 45(6): 91-105.

WEI L, DING F Z. Global Communication landscape in the social media age: A social network analysis of media organizations on Twitter[J]. Journal of Zhejiang University(Humanities and Social Sciences), 2015, 45(6): 91-105.

[41] 刘思薇, 周立军, 杨静, 等. 人工智能产业技术标准合作网络演化与主体识别:基于社会网络分析法与TOPSIS熵权法[J]. 科技管理研究, 2022, 42(6): 143-152.

LIU S W, ZHOU L J, YANG J, et al. Evolution of standard cooperation network and subject ldentification in artificial intelligence industry technical standard: Based on social network analysis and TOPSIS entropy weight method[J]. Science and Technology Management Research, 2022, 42(6): 143-152.

[42] 孟令雪, 过仕明. 新型智库产品微博传播影响力评价及实证研究[J]. 情报科学, 2019, 37(11): 94-98.

MENG L X, GUO S M. Evaluation and empirical research on weibo communication influence of new think tank products[J]. Information Science, 2019, 37(11): 94-98.

[43] MAYHEW B H, LEVINGER R L. Size and the density of interaction in human aggregates[J]. American Journal of Sociology, 1976, 82(1): 86-110.

[44] NEWMAN M. Fast algorithm for detecting community structure in networks[J]. Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys, 2004, 69(6 pt 2): 066133.

[45] 胥琳佳, 屈啟兴. 突发公共卫生事件中社交媒体内容与社会网络结构对转发行为的影响[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2018, 40(11): 155-160.

XU L J, QU Q X. The impact of social media content and social network structure on forwarding behavior in public health emergencies[J]. Modern Communication(Journal of Communication University of China), 2018, 40(11): 155-160.

[46] LUO Z C, OSBORNE M, TANG J T, et al. Who will retweet me?: Finding retweeters in Twitter[C]//Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval. Dublin: ACM, 2013.

作者贡献说明:

张亚明:文章选题确定,观点提炼与总结,文章总体把握、修改与最终定稿;

付尧飞:资料搜集与数据分析,文字内容撰写;

宋雯婕:文章框架修订,部分文字内容撰写与修订;

郭晓宇:资料搜集,数据分析;

刘海鸥:文章框架修订,部分文字内容修订。

Research on Global Think Tanks International Communication in Social Media Era: A Social Network Analysis of 87 Think Tanks Twitter Accounts

Zhang Yaming1,2,3 Fu Yaofei1,2 Song Wenjie1,2,3 Guo Xiaoyu1,2,3 Liu Haiou1,2,3

1School of Economics and Management, Yanshan University, Qinhuangdao 066004

2Center for Internet Plus and Industry Development, Yanshan University, Qinhuangdao 066004

3Hebei Institute of Digital Economy and Healthy Tourism Culture Industry, Qinhuangdao 066004

Abstract: [Purpose/Significance] Think tanks play a significant role in guiding public opinion and carrying out political diplomacy, which is an indispensable part of the construction of international communication power. Conducting research on the international communication power of think tanks is conducive to improving the comprehensive strength of think tanks and the international communication power of the whole country. [Method/Process] The Twitter accounts of think tanks among Top Think Tanks in the World list of the Global Think Tanks Report 2020 are selected as the research objects. With using python crawler and NodelXL, think tanks following and interaction data are obtained. The social network analysis method is used to analyze Twitter communication characteristics of think tanks and the network attributes of each think tank. Then with the help of entropy-weighted TOPSIS method, their dissemination ability and dissemination effectiveness are comprehensively evaluated. The relationship between the two is explored through linear regression. [Result/Conclusion] First, top think tanks have formed a close social network in Twitter, but the proportion of direct information exchange between think tanks is low. Second, think tank communication in Twitter is more open, but think tanks in the same country, region, or institution are more likely to form small groups. Third, the communication ability and communication effectiveness of think tanks are comprehensively evaluated and ranked accordingly, among which the evaluation results of the communication power of think tanks in the United States and Germany are outstanding. Fourth, the communication ability has a positive impact on the communication effectiveness, especially on the communication scope. Furthermore, combined with the findings of the study, three suggestions on improving the international communication of Chinas think tanks are put forward.

Keywords: think tank international communication power social network analysis Twitter

收稿日期:2023-02-18 修回日期:2023-03-28