“大国工匠”祁连素,让金矿新增资源估值超百亿元

做地质勘探工作,要经常在环境艰苦的野外作业,因此有人说,这项工作是男人的专利。但在贵州省地矿局,正高级工程师祁连素用行动证明,做地质勘探,女人同样也能行

女承父业,扎根苍茫山水间

祁连素出生于1971年,父母都是地质工作者。受家庭环境影响,她从小对地质工作充满好奇,心里也埋下了一粒梦想的种子:长大后也要做一名出色的地质队员。

1991年,从地质学校毕业的祁连素,进入贵州省地矿局一〇五地质大队,成为一名地质工作者,实现了儿时的梦想。

不久,祁连素受命参与灰家堡风险勘查项目,第一次随勘查队走进了茫茫大山。

尽管早有心理准备,但野外环境的恶劣程度还是超乎祁连素的想象。项目部驻地离公路很远,中间只有一条时断时续的简易山路,平时步行要2个多小时,遇到阴雨天,路上的黄泥裹满双脚,简直寸步难行。

更难的是,临时搭建的活动板房处在风口,晚上四壁透着寒风。一天,一场突如其来的冰雹雨掀翻了房顶,鸽子蛋大小的冰雹噼里啪啦地砸下来,祁连素和同事们只好抱着地质编录资料钻到两张办公桌下躲避。为了保护编录资料不被雨水淋湿,他们顾不上行李用具。等雨停了,大家才拖出浸泡在雨水中的行李打开晾晒。

灰家堡风险勘查项目持续了半年,经历了这次艰苦的野外作业,祁连素基本适应了地质工作。

随后,祁连素先后参与了贞丰县贞丰背斜金矿普查、兴仁县(今兴仁市)太平洞金矿详查,以及罗甸的土壤化探等工作。每次野外作业,她都跟随团队跋山涉水,从未掉过队。

参与罗甸的土壤化探项目时,祁连素是队里唯一的女性,每天都跟男同事一样顶着高温跋山涉水,挥汗如雨。有男同事担心她吃不消,关切地问她需不需要休息,她总是自信满满:“如果连这点儿苦都吃不了,还干什么地质呀!我能行!”

攻坚克难,她新发现的矿体让金矿增加金资源量48吨,估值超百亿元

随着业务水平不断提高,祁连素渐渐成长为一名具有扎实野外操作技能和深厚理论功底的地质工作骨干。

2012年1月,祁连素接到一个新任务一主持普安县泥堡金矿勘探工作,担任项目负责人兼技术负责人及综合组组长。这是她第一次主持大型勘探项目。在此之前,已有多家单位勘探过泥堡金矿,累计确认金资源量22吨。祁连素这次勘探的目标,是从区域地质特征、矿区构造等方面进行初步分析,判断区域内是否还蕴藏新的金矿资源。

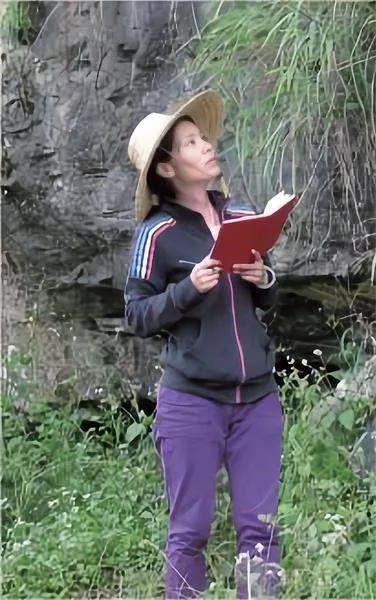

罗盘、地质锤、放大镜是祁连素的“探金三宝”:罗盘帮助测定地质构造面的方位和倾向,地质锤用来敲击和采集岩石标本,放大镜用来观察岩石纹路及蕴含的矿物。

“当当当!”用地质锤敲开一块岩石,祁连素用放大镜仔细观察,把初步判断含有黄金的蚀变矿物放进背包,带回实验室进一步化验分析,判断地下是否有金矿。一般情况下,做好这些工作,她就能根据地质条件分析出地下金矿是方形结构延展生长,还是条状生长,找准位置用钻机打到地下数百米甚至上千米,确定矿体的三维分布,但也有例外的时候。

眼前这个矿体,地质结构十分复杂,有的地方横着长,有的地方竖着长,有的地方交叉长,根本没有规律。如何定位勘探成了祁连素的工作难点,因为一旦位置找错了,打一个钻孔就会面临几十万元甚至上百万元的损失。

怎么办?祁连素一时陷入了困境,打电话向地矿局老专家郭振春请教:“矿体特征复杂,分布没有规律。”郭振春说:“去找它的主心骨!”祁连素豁然开朗,兴奋地说:“对对对,任何事物都有中心!”

挂断电话,祁连素对原有资料进行了综合研究,根据建立的区域成矿模式进行预测,以寻找断裂型矿体为主攻方向。白天,她上山勘查,查看工地的地勘进度;晚上,她先把当天获得的数据录入电脑,再核查一遍。躺下了,她的脑子里还在回放刚刚汇总的数据。有一个数据没把握,她立马翻身起床,查阅资料能整夜不睡,直到把问题搞明白了才安心。

当时,项目组集体住在一个简陋的四合院里。工作搭档李俊海和祁连素分别住在院子的两个角,遇到复杂问题,祁连素会跑过去和李俊海探讨。最多的一天,两人碰面20多次,有时还会就某个问题争得面红耳赤。

经过艰苦努力,祁连素终于将地下金矿的形态、分布清晰地呈现在了图纸上。原计划半年提交的勘探报告,她和团队成员仅用两个月就完成了。

新发现的断裂型矿体,让泥堡金矿新增金资源量48吨,估算经济价值达100多亿元。

2014年,祁连素荣获中国地质学会第一届野外青年地质贡献奖金罗盘奖。该奖项两年评一次,专门发给在野外一线为我国找矿事业做出卓越贡献的45岁以下的地质工作者,含金量非常高。手捧获奖证书,时年43岁的祁连素激动地说:“这个奖,是对我一生的褒奖!”

“有生之年,身体力行,咬定‘矿’山不放松!”

黔西南布依族苗族自治州矿产资源丰富,矿产品种类较多,存在较大的找矿空间。在这一带的山山水水间,祁连素从未停止跋涉的脚步,又陆续参与了盘县(今盘州市)乐民迤腊铅锌矿普查、贵州省铜矿资源核查(国家重点项目)等野外项目。同时,她取得了正高级工程师职称,在《贵州地质》等公开学术刊物发表的论文对黔西南卡林型金矿(该类型金矿因最早发现于美国内华达州的卡林镇,故名卡林型)成矿理论提出了新的认识,为该区该类型金矿资源的寻找提供了重要理论依据。

凭着对地质勘探事业的热爱与努力,2016年11月,祁连素荣获贵州省首届十大“贵州工匠”称号。2017年10月,中国能源化学地质工会授予她“大国工匠”荣誉称号。

尽管成绩斐然,但祁连素始终保持空杯心态,工作间隙总是拿出随身携带的专业书认真学习、记笔记。在她看来,地质工作是一门博大精深的学问,不只是用罗盘找准方向、用地质锤敲击和采集岩石标本、用放大镜看清岩石内蕴含的矿物,还包含数学、化学、物理甚至生物学及历史知识,需要不断学习、思考和总结。

“她对事业、职责、工作有着一往情深的执着。”提起祁连素,一〇五地质大队总工程师刘建中忍不住夸赞。不仅被同事夸,在家人眼里祁连素也很棒,丈夫就常在朋友面前说:“我老婆很优秀,是个了不起的找矿工程师。”女儿更是为她骄傲:“妈妈是我的榜样,我也要像她一样做个自立自强的人。”

然而,祁连素却时常感觉亏欠家人,因为在事业和家庭的天平上她明显倾向于事业。当年,女儿刚出生,单位考虑到新生儿需要妈妈照顾,安排她到图文中心工作。可当她得知地勘项目部需要技术人员时,毅然报名回到了野外一线,从那以后便长期待在矿上,与家人聚少离多,错过了孩子成长的很多重要时刻。

女儿5岁生日那天,祁连素突然接到出野外的任务,想到一别少则十天半个月,多则数月,她决定临走前去幼儿园偷偷看看女儿。站在寝室窗外,透过玻璃看着熟睡中的女儿,想到女儿回家后会问妈妈为什么不陪她过生日,祁连素心里一阵酸楚。可她擦掉眼泪,依依不舍地踏上了野外考察的征途。

一份份愧疚化为动力,祁连素无悔坚守大山。从事地质工作33年,她以专业技能一步步揭开大山的神秘面纱,不断找到丰富的宝藏。

2024年1月,已调任贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院(109地质大队)副院(队)长的祁连素,入围2023年“大国工匠年度人物”。虽然已到知天命之年,但她依然铿锵有力地表示:“有生之年,身体力行,咬定‘矿’山不放松!”

【编辑:冯士军】