律师辩护全覆盖:规范分析与实效检验

文章编号:2097-0749(2024)02-0132-19

摘要:《关于开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的办法》第二条规定的性质是法律拟制,这使原本不是律师辩护的其他辩护人辩护、值班律师法律帮助也被视为律师辩护。律师辩护全覆盖是指被追诉人在法律上有获得辩护律师辩护、其他辩护人辩护或值班律师法律帮助的权利。通过实证研究发现,律师辩护全覆盖试点显著提升了刑事案件的律师辩护率,尤其是新增指定辩护案件的规定效果明显。但改革试点工作也面临诸多难题,包括一些简易程序案件和速裁程序案件被告人没有获得值班律师法律帮助,指定辩护律师在举证、提出辩护意见、辩护意见采纳、定罪量刑辩护等方面发挥的作用明显弱于委托辩护律师,值班律师未能提供有效法律帮助等。律师辩护全覆盖改革的优化需要从以下方面着力:完善指定辩护的适用范围,确保通知法律帮助义务的充分履行,提高指定律师辩护的质量标准,明确有效法律帮助的认定标准。

关键词:辩护全覆盖 法律拟制规定 值班律师 有效法律帮助

中图分类号:D925 文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn. 2097-0749.2024.02.07 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

一、问题的提出

2017年10月11日,最高人民法院和司法部联合发布《关于开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的办法》(以下简称《试点办法》)。《试点办法》第二条明确了刑事案件律师辩护全覆盖(以下简称“律师辩护全覆盖”)的具体内容。其中,第一款和第二款重申了《中华人民共和国刑事诉讼法》(以下简称《刑事诉讼法》)关于委托辩护、指定辩护的规定。第三款和第四款进一步规定:“除前款规定外,其他适用普通程序审理的一审案件、二审案件、按照审判监督程序审理的案件,被告人没有委托辩护人的,人民法院应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。”“适用简易程序、速裁程序审理的案件,被告人没有辩护人的,人民法院应当通知法律援助机构派驻的值班律师为其提供法律帮助。”此轮试点结束后,试点工作继续受到重视。2018年12月27日最高人民法院和司法部联合发布《关于扩大刑事案件律师辩护全覆盖试点范围的通知》,决定将试点期限延长、试点范围扩大至全国。2019年2月27日,《人民法院第五个五年改革纲要(2019—2023)》(法发〔2019〕8号)第四十三条提到“进一步支持刑事案件律师辩护全覆盖试点”。2021年8月20日,《中华人民共和国法律援助法》有限度地吸收了律师辩护全覆盖改革试点经验,在第二十五条第二款规定“其他适用普通程序审理的刑事案件,被告人沒有委托辩护人的,人民法院可以通知法律援助机构指派律师担任辩护人”。2022年10月12日最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布《关于进一步深化刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的意见》(司发通[2022]49号)。

《试点办法》及其相关文件的制定受到了实务界和理论界的肯定。例如,有的实务工作者认为“试点工作极大地提高了我国依法治国、人权保障的内涵和水平”;〔1〕有学者认为“这项配套改革(律师辩护全覆盖试点)事关以审判为中心的诉讼制度改革和完善认罪认罚从宽制度的成功与否,同时也将是对刑事辩护制度的极大完善”。〔2〕但是,这些文件均未能明确律师辩护全覆盖的含义。不少学者从解读刑事案件律师辩护全覆盖中的“律师辩护”的角度出发,对律师辩护全覆盖的含义作出界定。有的认为律师辩护全覆盖,“就是在刑事诉讼过程中,每一个案件中的每一名犯罪嫌疑人、被告人都有律师为其辩护。实现律师辩护全覆盖,其实就是要实现刑事案件百分之百的律师辩护率”;〔3〕有的学者认为律师辩护全覆盖,“指辩护律师(而非值班律师)在所有诉讼阶段为所有刑事案件的犯罪嫌疑人、被告人提供实质性的辩护”。〔4〕此类见解丰富了律师辩护理论,但因未充分关注《试点办法》第二条相关规定的性质而难以达成共识。由于律师辩护全覆盖改革试点蕴含着较大的实践价值,因此有必要分析《试点办法》第二条第二款、第三款、第四款的性质,总结律师辩护全覆盖的司法实务现状〔5〕,提出相应的改革优化方案。在数据来源上,本文采取分段顺序随机抽样方法选取裁判文书数据:从第一批8个试点省份中选取代表性较好的C省〔6〕高院C1和中院C2,及其辖区试点基层法院C10、C11、C12作为样本法院,样本裁判文书的时间跨度为2018年1月1日至2019年5月31日,抽样共取得299份刑事裁判文书,案件所有被告人都是研究对象。在研究方法上,综合运用描述性统计以及分层回归分析法。

二、《试点办法》第二条的规范分析

《试点办法》中核心条款的局限在于未能准确使用“辩护人”“律师”“值班律师”等不同的法律专业术语,以致既有规定的文义与“律师辩护全覆盖”的要求存在罅隙。为此,必须深入剖析《试点办法》第二条的相关规定,明确“律师辩护全覆盖”的确切内涵。在此过程中,需要回答两个关键问题:一是相关条款的性质应如何界定?二是条款中涉及的重要术语应如何解释?

(一)《试点办法》第二条相关规定的性质

律师辩护由“律师”和“辩护”两个词语组成。《中华人民共和国律师法》第二条规定,律师是依法取得律师执业证书,接受委托或者指定,为当事人提供法律帮助的执业人员。“律师辩护全覆盖”中的“律师”,指帮助被告人进行辩护的律师,即辩护律师。辩护是犯罪嫌疑人、被告人及其辩护人在刑事诉讼中,针对侦查、检察机关的追诉及自诉人的起诉,根据事实和法律,从实体上和程序上提出有利于犯罪嫌疑人、被告人的证据材料和意见,维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益,使其免受不公正对待和处理的一系列诉讼行为的总和。需要注意的是,辩护有别于值班律师提供的法律帮助。马工程重点教材《刑事诉讼法学》也持相同的观点:值班律师的职责,总体上讲,是为犯罪嫌疑人、被告人提供法律帮助而不是辩护。〔7〕可见,“律师辩护全覆盖”中的“律师辩护”是指辩护律师开展的辩护活动。

然而,并非《试点办法》中所有类型的法律服务都符合律师辩护的内涵。其中,第二条第一款规定被告人可以委托辩护律师辩护,第二款和第三款规定被告人可以获得指定辩护律师辩护,第二款和第三款中“没有委托辩护人的”和第四款中“被告人没有辩护人的”都可以推断出实现律师辩护全覆盖的方式包括其他辩护人提供辩护,第四款还明确授权值班律师为没有辩护人的被告人提供法律帮助。由此可知,《试点办法》第二条将辩护律师辩护和其他辩护人辩护,以及值班律师法律帮助三种具有差异性的法律服务并列为实现律师辩护全覆盖的方式。不过,其他辩护人、值班律师不等于辩护律师,其提供的辩护服务和法律帮助显然也不属于律师辩护。那么,其他辩护人辩护、值班律师法律帮助的存在,是否表明律师辩护全覆盖名不副实呢?笔者认为,《试点办法》第二条第二款、第三款、第四款的规定不同于一般的法律规定,其规范性质是法律拟制规定,这使原本不是律师辩护的其他辩护人辩护、值班律师法律帮助,也可以被视为律师辩护。

刑法学者对法律拟制规定研究较早。法律拟制规定是有意将明知为不同者等同视之。例如,立法者明知T2与T1在事实上并不完全相同,但出于某种目的仍然对T2赋予与T1相同的法律效果,从而指示法律适用者将T2视为T1的一个事例,对T2适用T1的法律规定。法律拟制规定有两个基本特点:第一,从内容上看,此类条文并不是对刑法已有规定的重申,而是对基本规定的构成要素在内容上的增减。第二,从设置理由上看,立法者之所以设置法律拟制规定是基于法律经济性的考虑,以避免重复,以及基于两种行为对法益侵害的相同性或相似性。

例如,《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二百六十三条规定了抢劫罪。《刑法》第二百六十七条第二款规定:“携带凶器抢夺的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。”这是一条典型的法律拟制规定。该条规定的抢夺行为(T2)原本不符合《刑法》第二百六十三条规定的抢劫罪的构成要件(T1),但立法者通过法律拟制的手段賦予《刑法》第二百六十七条第二款的行为(T2)与抢劫罪(T1)相同的法律效果。若没有《刑法》第二百六十七条第二款的规定,对于单纯携带凶器抢夺的行为,只能认定抢夺罪。如此规定,一方面避免了重复规定抢劫罪的法定刑;另一方面因为携带凶器抢夺、事后抢劫的行为与抢劫罪的行为,在法益侵害上具有相同性或相似性。〔8〕

根据上述规范理论检视《试点办法》第二条第二款、第三款、第四款可以发现,该条在律师辩护基本规定之外,增加了律师辩护的构成要素。《试点办法》某些条款的部分内容是关于律师辩护的基本规定。律师辩护指取得律师执业证书的人员根据委托或者指派为被追诉人提供辩护服务,根据这一观点,涉及委托律师辩护和指定律师辩护的部分便是关于律师辩护的基本规定,第二条第一款规定的“有权委托律师作为辩护人”对应于委托律师辩护,第二款规定的“人民法院应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护”对应于指定律师辩护。由于《试点办法》第二条第二款、第三款、第四款规定的其他辩护人辩护、值班律师法律帮助也属于律师辩护全覆盖的具体内容,因此,它们显然是新增律师辩护的特殊内容,使原本不属于律师辩护的其他辩护人辩护、值班律师法律帮助也被纳入律师辩护的范畴。

《试点办法》之所以设置该法律拟制规定,主要是因为其他辩护人辩护、值班律师法律帮助与律师辩护相比,三者在刑事诉讼中的作用具有相同性或相似性,值班律师、其他辩护人同辩护律师一样被定位为发挥辩护职能的主要角色。他们的共同点在于,都是由掌握专业法律知识、具有丰富诉讼经验或复杂辩护技巧的人协助被追诉人行使辩护权,都旨在依据案件事实、证据资料和法律规定,提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的证据资料和辩护意见,维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。三者均为我国刑事辩护制度的基本主体。此外,辩护律师资源的有限性,也决定了当前阶段仍有必要借助值班律师、其他辩护人化解辩护服务不足的实践难题。所以,《试点办法》第二条第二款、第三款、第四款在性质上属于法律拟制规定,第二条规定律师辩护全覆盖具体内容时将原本不是律师辩护的其他辩护人辩护、值班律师法律帮助也视为律师辩护。

(二)律师辩护全覆盖的学理解释

一般来讲,对法律拟制规定应当按照其用语的客观含义进行解释。《试点办法》第二条第二款、第三款、第四款属于法律拟制规定,因此应当按照第二款、第三款中“没有委托辩护人”、第二条第四款中的“值班律师为其提供法律帮助”的客观含义做出解释,而不能按照律师辩护即辩护律师开展辩护活动解释该规定的内容。“没有委托辩护人”暗含的其他辩护人提供辩护是指人民团体或被告人所在单位推荐的人,被告人的监护人、亲友提供辩护。“值班律师为其提供法律帮助”是指值班律师为简易程序和速裁程序案件中,既没有委托辩护也没有获得指定辩护的被告人提供法律咨询、程序选择建议、申请变更强制措施、对案件处理提出意见等法律帮助。律师辩护全覆盖是指被追诉人在法律上有获得辩护律师辩护、其他辩护人辩护或值班律师法律帮助的权利。其具有以下基本特征:第一,在内容上,律师辩护全覆盖包括委托辩护、指定辩护或值班律师法律帮助,提供法律服务的主体不必然是辩护律师,还可以是其他辩护人或值班律师;第二,在形式上,律师辩护全覆盖是关于律师辩护待遇的法律规定,不是具体事实;第三,在质量要求上,律师辩护全覆盖需要贯彻有效辩护理念。

应当进一步阐明的是,实现律师辩护全覆盖需要在尊重被追诉人自行辩护权的基础上,充分实现《试点办法》第二条相关规定确定的内容,拒绝辩护权的行使情况影响着刑事案件律师辩护率的高低,因此,实现律师辩护全覆盖与百分之百的律师辩护率不必然存在对应关系。一方面,立法承认拒绝辩护权使得刑事案件的律师辩护率不必然是百分之百。拒绝辩护的类型之一是犯罪嫌疑人、被告人拒绝辩护人辩护。2012年《刑事诉讼法》第四十三条规定,“在审判过程中,被告人可以拒绝辩护人继续为他辩护,也可以另行委托辩护人辩护”;以及2012年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(以下简称2012年《高法解释》)第四十五第一款规定,“被告人拒绝法律援助机构指派的律师为其辩护,坚持自己行使辩护权的,人民法院应当准许”。事实上,司法改革的决策者已经注意到这一问题,《试点办法》第六条和《关于进一步深化刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的意见》第十三条,都明确规定了律师辩护全覆盖试点中犯罪嫌疑人、被告人拒绝辩护的处理规则。因此,只有司法实务中未有任何被告人拒绝辩护,“实现律师辩护全覆盖,其实就是要实现刑事案件百分之百的律师辩护率”此一判断方才成立。简单地主张实现律师辩护全覆盖“就是要实现刑事案件百分之百的律师辩护率”,则忽略了拒绝律师辩护权这一情形。另一方面,司法实务部门作出的决定也倾向于尊重被追诉人的拒绝辩护权。例如,在“林某俭妨害公务案”中,被告人林某俭没有委托辩护人,一审人民法院根据《试点办法》相关规定,通知广东省江门市新会区法律援助处指派律师为其辩护,被告人以自行辩护为由,明确表示拒绝该处指派律师为其辩护。最终人民法院在被告人没有律师协助的情况下进行了庭审。〔9〕

三、律师辩护全覆盖试点的实效考察

《试点办法》第二条在重申《刑事诉讼法》规定的基础上对刑事辩护制度作了诸多修改,进一步完善了律师辩护制度,尤其是刑事法律援助制度。其中,第二条第三款规定:“除前款规定外,其他适用普通程序审理的一审案件、二审案件、按照审判监督程序审理的案件,被告人没有委托辩护人的,人民法院应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。”此规定新增了指定辩护的案件范围,自此没有辩护人的非简易、速裁程序案件的被告人都是指定辩护的对象。同条第四款规定:“适用简易程序、速裁程序审理的案件,被告人没有辩护人的,人民法院应当通知法律援助机构派驻的值班律师为其提供法律帮助。”该规定明确了没有辩护人的简易程序和速裁程序案件的被告人都是通知法律帮助的对象。整体而言,律师辩护全覆盖试点显著提升了刑事案件的律师辩护率,尤其是关于新增指定辩护案件的规定大大提升了律师辩护率,但通过实证研究也发现律师辩护全覆盖试点存在一些问题。

(一)改革试点显著提升了刑事案件辩护律师辩护率,但个案获得辩护律师辩护的影响因素较复杂

改革试点显著提升了刑事案件的辩护律师辩护率。辩护律师辩护率由指定辩护率和委托辩护率构成。其中,“应当型”“可以型”法律援助案件,以及《试点办法》第二条第三款新增的法律援助案件范围决定着指定辩护率的高低。根据表1司法统计数据显示,C省三级试点法院因《刑事诉讼法》原有规定而形成的指定辩护率为13%,委托辩护率为37%,因《试点办法》新增的法律援助案件而提升的指定辩护率为16%。试点法院刑事案件的辩护律师辩护率达到了66%。如果以全国律师协会统计的刑事案件被告人律师出庭的辩护率不超30%〔11〕为参照,改革试点显著提升了刑事案件辩护律师辩护率。此外,试点工作还形成了以委托辩护为主、指定辩护为辅的实施模式,这与其他学者实证调研获得的结论相吻合。〔12〕

根据法律现实主义倡导的“事实中心主义”理论〔13〕,是否有律师辩护也会受到法律系统内部的“官员行为”和法律系统外部的“社会行为”的影响。将视角下沉至被告人个体层面,尝试在更深层次发现影响被告人获得辩护律师辩护的因素。受既有研究的启发,笔者在模型设定上选择检验经济因素(以被告人的身份变量表示)、案件法律特征(尤其是审判程序、共犯情况、犯罪类型等)与获得辩护律师辩护几率的关系。

首先是各模型的比较。本研究共有三个模型:模型一、模型二、模型三。变量栏显示该研究中每个模型较前一个模型增加的变量。模型一是第一个模型,没有前序变量。该模型的自变量只有被告人的性别、职业状况、受教育程度、民族类型等身份变量。模型二相较模型一增加了前科情况、共犯情况、犯罪类型和审级变量;模型三比模型二增加了审判程序变量。其次是判断分层回归模型的拟合程度。从表2可以看出,随着自变量数量的增加,模型一、模型二、模型三的判定系数R2逐渐增加,分别是0.019,0.186和0.399。这说明各模型对因变量的预测能力越来越强。不过,被告人的身份因素对辩护律师辩护情况的解释力较为有限。相较于模型一、模型二,纳入审判程序变量的模型三的解释力最强。最后是对回归系数的解读。从回归的结果来看,被告人的某些身份变量和案件的大部分法律特征变量都是显著的,也就是说,它们会对被告人获得律师辩护与否产生影响。

对系数的解释可能比较别扭。〔14〕如对于共犯情况,较之非共犯被告人,共犯被告人有辩护律师辩护的对数几率增加0.726。因此可以将系数转化为指数,并且将它们作为比值比来解释。使用“or”选项,Stata运行的结果为:前科情况(Odds Ratio)等于0.567,共犯情况(Odds Ratio)等于2.068,犯罪类型(Odds Ratio)等于4.253,审级(Odds Ratio)等于0.032,审判程序(Odds Ratio)等于111.656。从共犯情况来看,较之非共犯被告人,共犯被告人获得辩护律师辩护的几率高出2.068倍;从前科情况来看,较之无前科被告人,有前科被告人获得辩护律师辩护的几率高出0.567倍;从犯罪类型来看,较之轻罪案件被告人,重罪案件被告人获得辩护律师辩护的几率高出4.253倍;从案件的审级来看,较之一审案件被告人,二审和再审案件被告人获得辩护律师辩护的几率高出0.032倍;从案件的审判程序来看,较之简易程序和速裁程序案件被告人,非简易程序和速裁程序案件被告人获得辩护律师辩护的几率高出111.656倍。分层回归分析的结论是:改革试点中具有共犯、前科、重罪情节或者适用更正式的审判程序的被告人,比不具有此類情节或者情形的被告人更容易获得辩护律师辩护。

(二)试点因简易程序和速裁程序案件数量不多、执行不力、权利放弃而使值班律师法律帮助率提升有限

根据《试点办法》第二条第四款的规定,没有辩护人的简易程序和速裁程序案件属于应当通知值班律师法律帮助案件。C省试点人民法院的司法统计数据显示,刑事案件中12.99%的被告人获得了法律帮助,其中没有辩护人的简易程序和速裁程序案件被告人占到12.90%。对简易程序和速裁程序案件的被告人而言,52.64%的被告人获得了法律帮助(见表3)。这说明法律帮助率因《试点办法》第二条第四款的规定而增加了12.90%,值班律师对提升刑事案件律师辩护率在一定程度上起到了作用,但并不显著。从调研结果来看,法律帮助率难以提高的原因主要包括如下几个方面:(1)从案件数量来看,简易程序和速裁程序适用率不高,使得需要提供法律帮助的案件数量偏少;(2)从专门机关保障义务履行情况来看,有些人民法院将《试点办法》第二条第四款设定的“通知指派”值班律师法律帮助曲解为“申请指派”,变相增加获取法律帮助的难度;(3)从被告人自身来看,有些被告人因为观念原因或者不了解值班律师制度,最终主动或被动地放弃了值班律师法律帮助权。

例如,对“被采取羁押措施的被追诉人是否会积极向派驻看守所的值班律师寻求法律帮助”这一问题,具有数十年刑事辩护经验并被派驻过看守所的辩护律师访谈对象说道:“羁押在看守所的被追诉人一般情况下不会咨询驻所值班律师。其原因是:(1)一般驻所值班律师都没有设置在监区,被追诉人无法接触到值班律师,或根本不知道有驻所的值班律师。(2)看守所没有引导被羁押人员去咨询值班律师,侦查机关、检察机关也没有告知被追诉人有驻所值班律师。(3)目前大部分驻所值班律师接触到的是这些人的近亲属,为其近亲属提供法律咨询。举例来说,D市的看守所值班律师派驻在大厅,一般亲属无法进入;D市E县的看守所值班律师派驻在办公区,一般近亲属既无法进入也无从知晓。即使值班律师提供某些法律服务,更多的是接受看守所干警的咨询,目前值班律师在看守所提供的法律帮助几乎完全流于形式。”另外,未被羁押的被追诉人获得值班律师法律帮助的情况也不理想。对未被羁押的被追诉人前往值班律师派驻点寻求法律帮助这一问题,前述派驻过看守所的值班律师说道:“一般情况下,没有被羁押的被追诉人,都没有聘请律师的意识,更不知道刑事案件辩护全覆盖这一公益措施,因为正确、充分行使辩护权的法律意识淡薄,而且普遍认为只要没被羁押,似乎无关紧要……”

(三)试点中有律师辩护的案件较之自行辩护的案件,前者辩护效果更好,但指定辩护律师的表现总体上弱于委托辩护律师

《试点办法》第二十条规定,指定辩护律师和委托辩护律师都应当“勤勉尽责,不断提高辩护质量和工作水平”。司法实务认为提高律师辩护质量是实现刑事案件律师辩护全覆盖的长久保证。诉讼理论关于辩护有效性的争议主要集中于指定辩护律师。因此,有必要结合样本案件、访谈材料,以委托辩护律师、自行辩护为参照,从过程作用和结果作用两个方面考察指定辩护律师辩护的效果。〔15〕

1.举证问题

举证与控辩对抗、案件处理联系紧密,能直观反映辩护律师行使辩护权的积极程度。律师辩护类型不同,举证状况也可能存在差异。从举证率、举证频次来看,有律师辩护的被告人,其举证率、举证频次明显高于自行辩护。样本案件406名被告人中的177人有律师辩护,其中42名被告人的辩护律师进行了举证,举证率为23.73%;提出证据87份,人均举证2.07份,如果以177名被告人为基数,人均举证0.49份。229名自行辩护的被告人中的23人进行了举证,举证率10.04%;23人提出证据41份,人均举证1.78份,如果以229名被告人为基数,人均举证0.18份(见表4)。这说明有律师辩护的被告人的举证效果比自行辩护的更好。

考察有律师辩护的被告人的举证情况发现,委托辩护的被告人举证情况总体上优于指定辩护。指定辩护的被告人的举证率为22.64%,与委托辩护中24.39%的举证率不相上下,但是指定辩护的被告人人均举证1.5份,远低于委托辩护被告人的2.3份(见表5)。进一步分析还发现,指定辩护被告人的人均举证量甚至低于自行辩护。根据笔者对司法实务部门的人员访谈得知,造成该现象的原因可能是自行辩护的案件控方收集辩护证据更加容易。试点人民法院自行辩护的案件主要是适用简易程序和速裁程序审理的认罪认罚案件,为应对绩效考核压力,检察人员办理此类案件时往往会给被告人“做工作”,督促其向被害人积极赔偿、赔礼道歉,进而取得被害人的谅解。此举在促成认罪认罚从宽制度适用条件满足的同时,辩方亦附带获得认罪态度较好、受害人谅解之类的量刑减让事由。

2.提出辩护意见问题

提出辩护意见是被告人和辩护人在诉讼过程中根据事实和法律提出有利于被告人的材料和意见,部分或全部对控诉的内容进行申诉、辩解、反驳。根据样本案件信息,从辩护意见的提出频数来看,123名被告人的委托辩护律师和50名被告人的指定辩护律师都提出了辩护意见。第一,提出辩护意见最多的是委托辩护律师,人均提出3.41条;其次是指定辩护律师;自行辩护被告人最少(见表6)。第二,从辩护意见的内容来看,委托辩护律师提出的辩护意见有三类:有利于被告人的量刑情节的辩护,被告人无罪、轻罪的辩护,以及程序违法的辩护。指定辩护律师提出的辩护意见分为两类:有利于被告人的量刑情节的辩护和被告人无罪、罪轻的辩护。与委托辩护律师相比,指定辩护律师在提出辩护意见时同样以量刑辩护为主,不同之处在于委托辩护律师比指定辩护律师更加重视程序辩护。总体而言,委托辩护律师的表现强于指定辩护律师。

3.辩护意见采纳问题

通过实证研究发现,审判法官对委托辩护律师所提辩护意见的采纳率高于指定辩护律师。对委托律师辩护意见的整体采纳率为89%,其中“全部采纳”率是57%,“部分采纳”率为32.0%;对指定辩护律师辩护意见的整体采纳率为72%,其中“全部采纳”率是56.0%,“部分采纳”率为16.0%,两者差距明显。这说明委托辩护律师所提辩护意见的针对性、有效性更强。究其原因,指定辩护律师所提意见采纳率低很可能与个别指定辩护律师辩护能力弱甚至责任心不强有关。例如,在何某某、龙某招摇撞骗案中,被告人何某某具有前科情节,指定辩护律师却主张“何某某有坦白情節、系初犯”。

4.定罪量刑问题

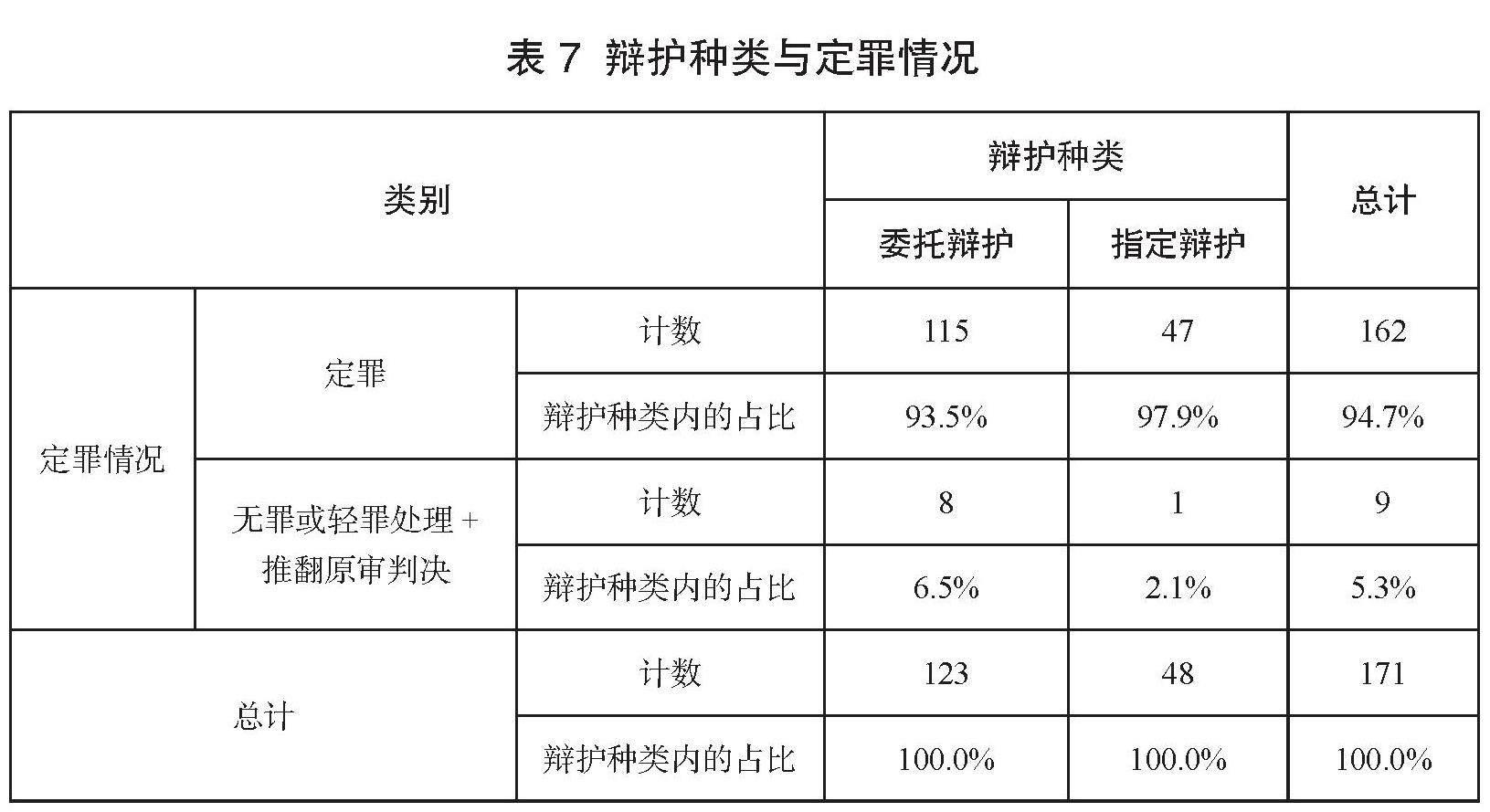

第一,定罪状况。辩护律师的辩护活动对定罪量刑能够产生多大影响,是评估辩护效果的核心指标。委托辩护在定罪问题上较指定辩护更能获得有利的处理结果。48名获得指定辩护的被告人中47人被定罪,仅1名被告人在二审中以原判决“事实不清,证据不足”成功推翻一审判决,占比2.1%。委托辩护的123名被告人中8人获得“无罪或轻罪处理+推翻原审判决”〔16〕,占比6.5%(见表7)。8名被告人之所以能够获得轻缓的处理,与辩护律师的尽职辩护密不可分。例如,对“无罪或轻罪处理”问题,在马某某、杨某、谢某某等聚众斗殴案中〔17〕,马某某和杨某某的辩护律师都对指控罪名提出异议——指控的聚众斗殴罪应变更为寻衅滋事罪;在佘某成合同诈骗案中〔18〕,辩护律师对“合同诈骗罪和拒不支付劳动报酬罪”两项指控提出证据不足的异议,案件处理的结果是前一案指控的罪名由重罪变更为轻罪,后一案指控的罪数由两项变更为一项。

第二,量刑状况。部分司法实务视缓刑为除无罪判决、撤诉、定罪免刑外,对被告人最为有利的量刑方式。〔19〕自行辩护被告人较有律师辩护的缓刑适用率更高,委托辩护对量刑问题的解决无疑优于指定辩护。〔20〕有律师辩护的被告人的缓刑适用率为18.08%,自行辩护的缓刑适用率为37.8%。原因在于,自行辩护案件的性质与《刑法》第七十二条规定的缓刑适用条件高度相关。进一步分析发现,委托律师辩护的被告人适用缓刑的几率显著高于指定辩护律师辩护的被告人,前者的缓刑适用率为22%,后者则低至8.0%。

(四)试点中值班律师发挥了一定的作用,但与有效法律帮助尚有差距

《试点办法》第二条第四款规定,没有辩护人的简易程序、速裁程序案件被告人属于通知值班律师法律帮助的对象。《刑事诉讼法》第三十六条规定,法律帮助包括为犯罪嫌疑人、被告人提供法律咨询、程序选择建议、申请变更强制措施、对案件处理提出意见等。值班律师提供的有效法律帮助是指具备一定职业资质水平的值班律师恪尽职守、尽职尽责地履行《刑事诉讼法》等确定的职责,切实发挥立法赋予值班律师的预设作用。〔21〕

首先,改革试点中值班律师发挥了一定的作用。以帮助犯罪嫌疑人、被告人及其近亲属申请法律援助为例,受访律师表示对申请法律援助并且符合条件的值班律师会予以必要的协助,并引导至法律援助中心。如果咨询人为被追诉人或其家属,值班律师会向其说明可通过审判机关提出法律援助请求,也可以直接对接案件承办人,确认被追诉人的法律援助情况。如果其符合条件且无辩护人,则会建议承办人与法律援助机构对接。

其次,辩护律师认为值班律师提供的法律帮助不一定是有效法律帮助。一方面,会见、阅卷是提供有效法律帮助的基础性工作,但实践中很多值班律师既不会见也不阅卷。另一方面,法律帮助职责的履行面临形式化的风险。以申请变更强制措施为例,值班律师工作具有临时性,决定了值班律师很少帮助在押被追诉人申请变更强制措施。具有五年刑事辩护经验的值班律师访谈对象说道:“值班律师很少为被追诉人申请取保候审……因为值一天班就走了,不太会为受援人申请变更强制措施。虽然援助中心给我们的笔录里有关于你是否申请变更强制措施的,但是我和一起值班的律师,都不会问(犯罪嫌疑人、被告人是否需要申请变更强制措施)。”

四、律师辩护全覆盖改革的优化方案

《试点办法》以增修律师辩护和刑事法律援助规定的方式完善我国刑事辩护制度。通过实证研究发现,律师辩护全覆盖试点显著提升了刑事案件的律师辩护率,充分发挥了各类律师在刑事审判中的作用。但是,《试点办法》的有关规定在司法实践中仍存在一些问题,未来应当进一步优化律师辩护全覆盖改革。

(一)完善指定辩护的适用范围

从调研结果来看,新增指定辩护的适用范围的确提高了辩护律师辩护率,但是指定辩护适用范围偏窄,以及委托辩护推进为主的试点实施模式表明指定辩护的适用范围仍应进一步优化。一方面,有必要适当扩大指定辩护的案件范围。对此,有观点指出,刑事辩护法律援助应当扩大至适用简易程序审理的可能判处三年有期徒刑以上的案件。〔22〕实务中有的试点地区已将适用简易程序审理的宣告刑在三年有期徒刑以上刑罚的案件纳入通知辩护的案件范围。〔23〕根据这种观点,指定辩护适用标准在设计理念上除了考量案件审判程序之类的正当程序因素,还需要兼顾案件宣告刑在内的量刑因素。另一方面,还有必要提前试点律师辩护全覆盖的诉讼阶段。《关于进一步深化刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的意见》已提前律师辩护全覆盖试点至审查起诉阶段。但是从比较法来看,被追诉人获得有效法律帮助权作为一项最低限度的国际刑事司法准则,适用于刑事诉讼的各个阶段〔24〕,因此,可进一步前移律师辩护全覆盖试点至侦查阶段。

(二)确保通知法律帮助义务的充分履行

第一,准确把握《试点办法》法律帮助条款的内涵。国家提供律师协助的积极义务在立法例上可以分为三种类型﹕一是强制给予,“不论被告之贫富,一律提供律师协助”;二是经请求而给予,“只有符合特定要件者,在其提出请求后,始给予律师之协助”;三是主动给予,除非放弃权利,“国家对受保护之对象,有主动提供律师协助之义务,除非被告出于自由意志表示放弃此一权利”。从调研情况来看,对《试点办法》第二条第四款,有些地方将其解读为“经请求而给予”。依此见解,没有辩护人的简易程序和速裁程序案件被告人需要先申请,而后获得值班律师法律帮助,人民法院没有主动为其通知法律帮助的义务。此种解读是对《试点办法》法律帮助条款的曲解,不当增加被告人获得法律帮助的前置程序。《试点办法》法律帮助条款应理解为主动给予,除非放弃权利。理由是《试点办法》第二条第三款、第四款新增的通知辩护和法律帮助情形与《刑事诉讼法》中的通知辩护条款在句式上并无二致,属于第三种立法例。即被告人不必经过申请程序便可以获得法律帮助,办案机关负有主动为没有辩护人的简易程序和速裁程序案件通知值班律师提供法律帮助的义务,除非其拒绝法律帮助。未来的律师辩护制度改革中,可以进一步明确没有辩护人的简易程序、速裁程序案件属于应当通知法律帮助的案件,明确未能履行通知法律帮助义务的法律后果。

第二,确保拒绝法律帮助权的理性行使。按照诉讼关照义务理论,公安司法人员除了要按程序告知其法律帮助权的内容,还应当采取易于理解的告知方式,完整、充分地向其解释法律规定的含义,对放弃法律帮助权的被追诉人,尤其应采取措施确保其意思表示是真实、自愿和理性的选择。

(三)提高指定律师辩护的质量标准

从调研结果来看,指定律师辩护与委托辩护律师辩护的效果差距较大是一个突出的问题,有必要适当提高指定律师辩护案件的质量标准。2023年《全国刑事法律援助服务规范》(以下简称《服务规范》)为法律援助质量标准提供了相对完整的规范依据。例如,《服务规范》第8.5.2.1条规定:“b) 承办律师应及时会见受援人,确保每个诉讼阶段至少会见受援人一次。”实务中法律援助律师大多延续办理法律援助案件的传统做法,一般只执行刑事法律援助的最低标准以满足法律援助案件质量合格的法定要件,即“会见一次、阅卷一次、出庭一次”。如此,委托人与律师往往难以建立信赖关系,指定辩护案件的辩护效果难以保证。因此,应当适当提高指定律师在程序性辩护方面的质量标准。对被告人而言,它可以改进提出辩护意见的质量,提升律师辩护意见的采纳率,为其争取到更好的处理结果;对国家而言,它可以促进国家法律援助义务的高质量履行。提高法律援助案件质量标准势必增加指定辩护律师的工作负担,相应地应当健全、落实动态调整的法律援助补贴机制予以保障。

(四)明确有效法律帮助的认定标准

值班律师法律帮助效果不佳,与法律帮助的底限标准不够明确有关。确定法律帮助的底限标准应当注意几点。

首先,应以有效法律帮助作为试点中值班律师法律帮助的底限标准。一方面,速裁程序案件中的值班律师法律帮助适用有效法律帮助标准具有法律依据。《刑事诉讼法》第二百二十二条规定,被告人认罪认罚是速裁程序的适用条件之一,可见速裁程序案件在性质上亦属于认罪认罚案件。对认罪认罚案件,2019年《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第十条第一款规定,“人民法院、人民检察院、公安机关办理认罪认罚案件,应当保障犯罪嫌疑人、被告人获得有效法律帮助”。据此,没有辩护人的速裁程序案件被告人当然有权获得有效法律帮助。另一方面,简易程序案件中的值班律师法律帮助适用有效法律帮助标准同样具有法律依据。2020年8月,“最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部”关于印发《法律援助值班律师工作办法》的通知中表明制定该文件的目的包括“依法为没有辩护人的犯罪嫌疑人、被告人提供有效的法律帮助”。其中,提到的“有效的法律帮助”与有效法律帮助的含义相同。因为有效法律帮助属于高频固化使用的词组,其原型是未省略“的”之“有效的法律帮助”。根据这种观点,没有辩护人的被追诉人都有权获得有效法律帮助,简易程序案件的被告人也有权获得有效法律幫助。

其次,应当明确有效法律帮助的认定标准。2016年《关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的办法》首次提出有效法律帮助概念。该办法的第五条第一款规定,办理认罪认罚案件,应当保障犯罪嫌疑人、被告人获得有效法律帮助,确保其了解认罪认罚的性质和法律后果,自愿认罪认罚。《法律援助值班律师工作办法》对值班律师法律帮助的质量问题作出专门规定,“值班律师应当提供符合标准的法律服务”。但是立法者对有效法律帮助的含义、认定标准始终未予明确。对此,有观点指出被追诉人获得有效法律帮助的五项指标:(1)必须有律师参与;(2)值班律师应当与被追诉人进行充分秘密的沟通并进行辩护协商;(3)值班律师应当提前阅卷,了解案情;(4)值班律师应当参与量刑协商和谅解协商,对检察机关提出从宽量刑建议施加影响;(5)必要时律师可以拒绝签署具结书。〔25〕依此见解,值班律师提供“符合标准的法律服务”会更具体,可作为判断值班律师法律帮助有效与否的参考依据。此外,值班律师对其他法律帮助职责的履职程度也应纳入法律帮助有效与否的考量范围。

五、结语

《试点办法》第二条规定了律师辩护全覆盖的具体内容,既有对《刑事诉讼法》关于委托辩护、法律援助辩护的重申,也有向没有辩护人的被追诉人分类指派辩护律师辩护或值班律师法律帮助的指示。认真对待该条规定的性质问题,可以消除律师辩护全覆盖命题名与实之间的抵牾,有助于明确全覆盖的参照系。按照法律拟制规范理论,《试点办法》第二条第二款、第三款、第四款可以被合理地解释为法律拟制规定。如此一来,原本不属于律师辩护的其他辩护人辩护、值班律师法律帮助也可以被视为律师辩护。依据这一标准审视律师辩护全覆盖试点实施情况获得的启示是:应继续深入推进此项试点实现其预期作用,及时调整指定辩护的适用范围,有效履行法律帮助告知义务,合理确定法律援助的底线标准。

(责任编辑:李文军)

〔1〕 参见李贵方:《为刑事案件律师辩护全覆盖点赞》,载《中国律师》2017年第11期。

〔2〕 参见顾永忠:《刑事辩护制度改革实证研究》,载《中国刑事法杂志》2019年第5期。

〔3〕 参见顾永忠:《刑事辩护制度改革实证研究》,载《中国刑事法杂志》2019年第5期。

〔4〕 参见史立梅、曹烁:《论律师辩护“全覆盖”向“有效覆盖”的转型》,载《贵州民族大学学报(哲学社会科学版)》2023年第1期。

〔5〕 学理和实务对律师辩护全覆盖问题进行了较为热烈的探讨,但是从定量角度对试点效果进行专门研究的较少。相关内容参见李立家:《刑事案件律师辩护全覆盖政策实证分析》,载《中国司法》2018年第6期;陈凯等:《刑事案件律师辩护全覆盖的实践和思考——以杭州市为例》,载《中国司法》2018年第11期;荀飞正等:《扩大刑事案件律师辩护全覆盖的实践及建议——以湖南省长沙市为例》,载《中国司法》2019年第4期。

〔6〕 C省自行确定的首批试点法院包括:C1高院、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8和C9八个中院,及各中院下辖的部分基层法院。从聚法网基于大数据得出的各省辩护率来看,C省刑事案件辩护率处于全国辩护率的中位数水平(14.71%),具有一定的代表性。

〔7〕 本书编写组:《刑事诉讼法学》(第4版),高等教育出版社2022年版,第124页。

〔8〕 参见张明楷:《刑法分则的解释原理(下)》(第2版),中国人民大学出版社2011年版,第633页。

〔9〕 江门市新会区人民检察院诉林某俭案,广东省江门市新会区人民法院(2018)粤0705刑初251号刑事判决书。

〔10〕 C省试点法院刑事案件被告人数和有律师辩护数来自试点工作总结报告——《C省高级人民法院关于刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的总结报告》,统计周期为2017年10月至2018年10月。其中,“应当型”“可以型”分别指人民法院依据2012年《刑事诉讼法》第三十四条、第二百六十七条,以及2012年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第四十二条、第四十三条、第四百零二条、第四百七十二条等规定通知法律援助机构指派律师的情形。

〔11〕 参见卞建林、陈卫东等:《新刑事诉讼法实施问题研究》,中国法制出版社2017年版,第46页。

〔12〕 参见王璇、严鹏:《完善全覆盖配套机制,提升刑事辩护质效——北京二中院关于刑事案件律师辩护全覆盖情况的调研报告》,载《人民法院报》2018年11月22日,第8版。

〔13〕 参见陆宇峰:《美国法律现实主义:内容、兴衰及其影响》,载《清华法学》2010年第6期。

〔14〕 参见胡志宁:《Stata/EViews计量经济分析》(第2版),中国人民大学出版社2016年版,第180页。

〔15〕 对考评法律援助辩护质量的指标,司法部采取“辩护意见采纳率”标准,有的學者主张“辩护动议”次数或公设辩护人在被追诉人被捕后一周内是否会见标准,还有的强调主观性和客观性指标体系标准。参见左卫民:《有效辩护还是有效果辩护?》,载《法学评论》2019年第1期;李本森:《美国刑事无效辩护制度及其对我国的借鉴》,载《北方法学》2016年第6期;马静华:《指定辩护律师作用之实证研究——以委托辩护为参照》,载《现代法学》2010年第6期。

〔16〕 无罪或轻罪处理是人民法院对公诉机关指控且律师提出异议的重罪指控不予支持,转而认定为更轻的罪名。推翻原审判决是被告人在律师的帮助下经由上诉,使得原审有罪判决被撤销并发回重审。

〔17〕 成都市新都区人民检察院诉马某某、杨某、谢某某等案,四川省成都市新都区人民法院(2018)川0114刑初804号刑事判决书。

〔18〕 成都市新都区人民检察院诉佘某成案,四川省成都市新都区人民法院(2018)川0114刑初666号刑事判决书。

〔19〕 参见马静华:《指定辩护律师作用之实证研究——以委托辩护为参照》,载《现代法学》2010年第6期。

〔20〕 其他研究成果可以印证本文的结论。例如,作为试点法院的北京二中院,在一审审理的故意杀人、伤害类案件中,委托辩护的被告人被判处十年以下有期徒刑的概率高于法律援助辩护的被告人,被判处十年以上至无期徒刑以下的概率也高于法律援助辩护的被告人,而法律援助辩护的被告人被判处无期徒刑以上刑罚的概率要高出委托辩护的被告人二十三个百分点。参见王璇、严鹏:《完善全覆盖配套机制,提升刑事辩护质效——北京二中院关于刑事案件律师辩护全覆盖情况的调研报告》,载《人民法院报》2018年11月22日,第8版。

〔21〕 参见刘泊宁:《认罪认罚案件中值班律师有效法律帮助制度探究》,载《法商研究》2021年第3期。

〔22〕 参见陈光中、张益南:《推进刑事辩护法律援助全覆盖问题之探讨》,载《法学杂志》2018年第3期。

〔23〕 参见上海市高级人民法院、上海市司法局《关于刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的实施细则》的第四条第一款、第二款。

〔24〕 第八届联合国预防犯罪和罪犯待遇大会通过的《关于律师作用的基本原则》第一条规定:被告人有权获得律师帮助,即“所有的人都有权请求由其选择的一名律师协助保护和确立其权利并在刑事诉讼的各个阶段为其辩护”。第十四届国际刑法大会决议指出:“在刑事訴讼的所有阶段,从侦查刚开始时起,每一个人都有得到律师的有效帮助的权利。”

〔25〕 参见韩旭:《认罪认罚从宽案件中有效法律帮助问题研究》,载《法学杂志》2021年第3期。

基金项目:中国法学会2022年度部级法学研究课题“律师辩护全覆盖试点效果实证研究”(CLS(2022)C21);2021年度陕西省教育厅科研计划项目“刑事案件律师辩护全覆盖研究”(21JK0368)

作者简介:李国华,男,法学博士,西北大学法学院讲师。

Full Coverage of Counsels Defense:

A Normative Analysis and a Test of Effectiveness

LI Guohua

(Law School, Northwest University)

Abstract: Article 2 of the Measures for the Pilot Work of Full Coverage of Counsels Defense in Criminal Cases (hereinafter referred to as “the Pilot Measures”) provides for the specific content of full coverage of counsels defense, both in terms of a reiteration of the Criminal Procedure Law on entrusted defense, defense by legal aid, as well as instruction on assigning defense counsels or on-duty counsels legal assistance to those who do not have a defense counsel accordingly.

Based on the theory of legal normative mimesis, the normative nature of article 2, paragraphs 2, 3, and 4 of the Pilot Measures is a mimesis provision, which makes it possible for the defense of other defenders and the legal assistance of duty counsels, to be regarded as counsels defense. Full coverage of the counsels defense means that the prosecuted person is legally entitled to the counsels defense, the defense of other counsels, or the legal assistance of a duty counsel, which is a legal provision, not a concrete fact. Pilot projects for full defense coverage are also subject to the Criminal Procedure Law, and judicial practice that respects the right of the accused to refuse to defend himself enables full defense coverage that does not necessarily correspond to a 100 percent rate of defense by counsels.

Empirical evidence has shown that the full coverage pilot has significantly increased the rate of counsels defense in criminal cases, particularly that the rate of counsels defense in criminal cases has increased mainly due to the provision on designated defense cases. However, the pilot also faced difficulties, including a small caseload of summary and expedited cases, inadequate implementation of the safeguard obligation by specialized authorities, limited increase in the rate of legal assistance by duty counsel due to waiver of rights, and the significantly weaker performance of designated defense counsel than entrusted defense counsel in the fields of burden of proof, defense advice, adoption of defense advice, and defense of conviction and sentencing, with a gap between the effectiveness of duty counsels legal assistance and that of effective legal assistance.

The full coverage of counsels defense should be reformed and improved in four directions. First, the scope of applying designated defense should be optimized. In addition to considering due process factors such as trial procedures, the design of standards for applying designated defense should also consider sentencing factors, including the sentence handed down in the case. As a minimum international criminal justice norm, the right of the accused to effective legal assistance works at all stages of criminal proceedings, and the pilot phase of full coverage of counsels defense could, therefore, be moved forward to the investigative stage. Secondly, to ensure that the obligation to notify legal assistance is fully complied with. The meaning of the legal assistance provision should be understood as meaning that the defendant does not have to go through the application process to obtain legal assistance and that the court has an obligation to take the initiative to notify the duty counsel of the legal assistance provided in a summary and expeditious trial case where there is no defense unless he or she refuses the legal assistance. How rights are communicated should be easy to understand, and explanations of the meaning of legal provisions should be complete and adequate. Thirdly, the quality standards for defense by assigned counsel should be improved. The quality standards of assigned counsel in procedural defense should be raised appropriately. Fourthly, the criteria for determining effective legal assistance should be clarified. Effective legal assistance can be used as a bottom-line standard for legal assistance by duty counsel in the pilot project, and the criteria for its determination should be made clear.

KEY WORDS: full coverage of counsels defense; regulation of legal mimesis; duty counsel; effective legal assistance