民族的,也是世界的

王悦阳

在2024GAF上海插画艺术节的众多板块中,大咖特展无疑是最光彩夺目的,此次展览邀请了一批具有独特个人艺术风格的大咖插画艺术家。每一位艺术家呈现着一系列独具魅力的作品,每一幅都像是一曲动人的旋律,用色彩和线条诉说着无尽的温柔和拥抱。他们的作品不仅展示了技巧的精湛,更融入了艺术家本人对作品特有的“柔软”,给人思考与感悟。而在其中,穆夏与戴敦邦两位成长于不同时代却又在各自领域产生巨大影响的东西方绘画艺术大家,通过作品在此相遇,无疑是此次“大咖展”的最大亮点。

民族的,也是世界的,当穆夏遇到戴敦邦,东西方绘画艺术的深沉、纯粹与美好,此时此刻尽现眼前。而两位东西方绘画艺术家不约而同地选择用画笔为人民群众服务,画人们喜闻乐见的艺术形象,以真、善、美为原则,更体现了绘画艺术植根人民,点亮生活,予人以美的本质特征,这种精神也影响了千千万万的当代插画师。

穆夏风格:古典与现代

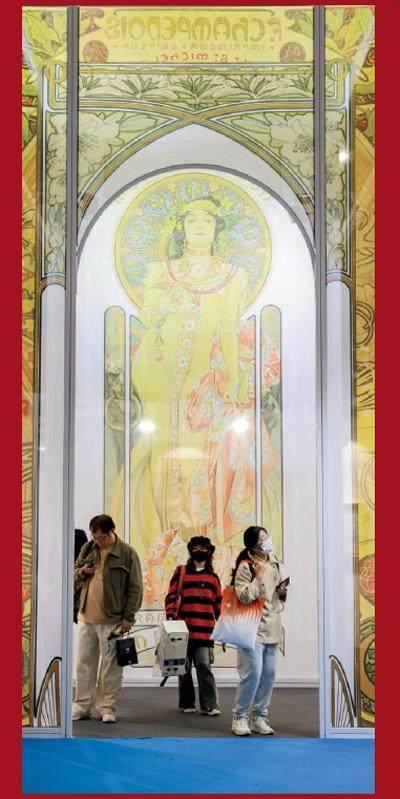

被誉为“世界插画鼻祖”的穆夏,自然是插画界永恒的经典。今年,2024GAF上海插画艺术节联手穆夏美术馆,将这位公认的商业插画鼻祖的40余幅真迹带到现场,穆夏美术馆收藏的最新作品也将首次亮相。这是一场巡礼穆夏艺术人生的盛宴,更是一次回溯历史,感受20世纪之交巴黎艺术魅力的时空之旅。

在艺术史上,穆夏被称为“新艺术运动的旗手和先锋”。这位于19世纪末名扬法国巴黎的捷克国宝级的画家及装饰艺术家,一生创作了大量商业插画,除此之外,还涉及海报、广告招贴画和雕塑、书籍插图、室内装饰、首饰设计、彩色玻璃窗画等许多艺术领域,甚至还设计了包括家具和咖啡壶等日用品。他的作品带有强烈的个人色彩,尤其是他笔下端庄优雅的女性人物形象和唯美的线条,更是塑造了他独树一帜的“穆夏风格”。

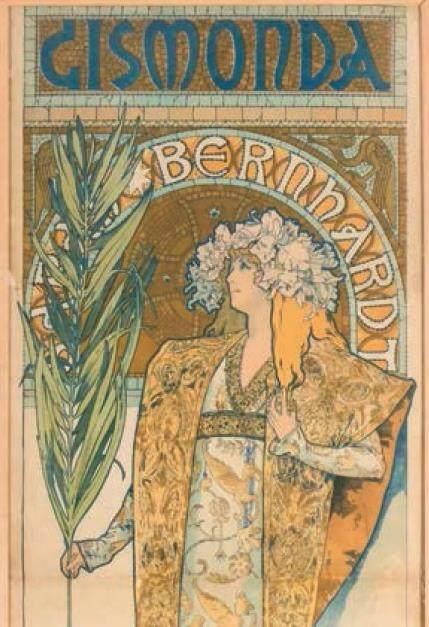

穆夏女郎柔美妩媚。

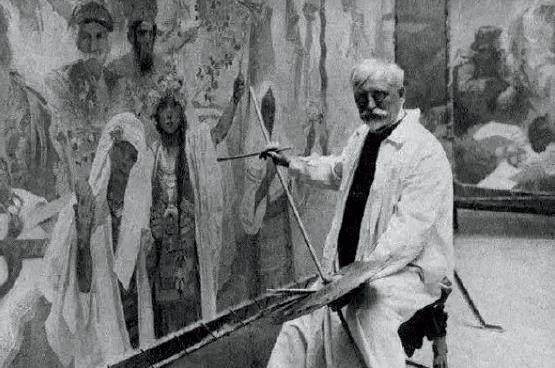

穆夏的一生颇为传奇。1860年,他出生于南摩拉维亚伊凡契茨小镇的一个普通家庭,父亲是宫廷侍者,母亲是磨坊主的女儿,家庭收入微薄。早年的穆夏表现出绘画和音乐天赋。1878年,穆夏未被布拉格皇家美术学院录取,开始在维也纳环形剧院从事舞台美术的工作。1881年11月,一场大火烧毁了维也纳环形劇院,他不得不离开维也纳。1885年9月,穆夏来到巴伐利亚慕尼黑美术学院学习,后来,在库恩·柏拉斯伯爵的资助下,他前往巴黎深造。1890年,穆夏在巴黎创办工作室以设计插图谋生。1894年,34岁的穆夏因给巴黎当红女演员莎拉·伯恩哈特的歌剧《吉斯蒙达》设计戏剧海报一炮而红,成为家喻户晓的插画艺术家。这幅作品高达两米多,海报上的伯恩哈特身着一袭拜占庭贵族的金色长袍,头戴鸢尾花冠头饰,身披植物纹样披肩,手持棕榈枝。其创新之处是吉斯蒙达脑后华丽的彩虹形拱门,像一个光环,让光线聚焦在女主人公的脸上。唯一的背景装饰是吉斯蒙达脑后的拜占庭马赛克瓷砖,其余部分均为留白。与当时典型的鲜艳繁复的海报不同,这张海报具有韵律化的线条、简洁的轮廓线,以及高雅内敛的色彩。海报的顶部带有标题《吉斯蒙达》,底部简洁地呈现了戏剧的演出信息:文艺复兴剧院。简单的构图突出了演员的主体地位,将真人大小的人物放在拱形轮廓中,突出了吉斯蒙达的尊严和个性,同时也符合伯恩哈特的戏剧理念。

穆夏独具个性的创作打破陈规,柔和的色彩和逼近真人的形象给人物带来了异乎寻常的端庄肃穆感。莎拉·伯恩哈特被这幅海报迷住了,立即与穆夏签订了一份为期六年,专为她设计舞台、服装和海报的合同。此后,他设计的商业广告、插画、装饰板等逐渐形成独特的“穆夏风格”——用优雅的曲线描绘女性波浪形的头发和飘逸的衣服,并配以几何图案和动植物图案的装饰。特别是穆夏为伯恩哈特创作的一系列的戏剧海报,随着伯恩哈特在美国的巡演,这些海报影响了美国的海报设计风格。可以说,穆夏的艺术成功一方面是对古典艺术的创新,另一方面则有赖于现代技术。海报作为一种“复制机械时代的艺术作品”,改变了大众对艺术的反应。同时戏剧海报作为戏剧的衍生品,又为戏剧演出扩大了影响力。

在艺术史上,穆夏被称为“新艺术运动的旗手和先锋”。

在此期间,欧洲19世纪末期“新艺术运动”深刻影响了穆夏的艺术风格。新艺术运动时间范围横跨1880年—1910年的30年间,由法国开始,随后影响到整个欧洲。所谓的“新”,是相对19世纪下半叶起源于英国的工艺美术运动来说的。当时,厌倦了艺术,而又不愿意被工业化商品所挟持的艺术家们,开始遵循自然,大量采用植物和动物的纹样等自然元素,从而大胆突出有机形态和曲线作为主要装饰手法;值得一提的是,这种元素风格有一些受了东方艺术的影响,特别是受中国古代绘画“勾线填色法”及瓷器纹饰,以及日本江户时期的浮世绘的显著影响。穆夏便通过将日式线条与新艺术纹样结合,成为了名副其实的“线条”装饰大师。他笔下的线条根据造型的主次来更迭粗细,同时又赋予画面新颖的节奏感。在处理画面主体人物时,穆夏采用平面化的技法;对周围的自然环境,则采用写实与抽象图案相结合的手法,增强画面的平面装饰性,并展现出协调的画面结构。

这种古典与现代相结合的艺术追求,成为穆夏最鲜明的艺术风格。他的作品结合了日本、伊斯兰、希腊、哥特以及洛可可等多种风格,他家乡斯拉夫民族的特色裙装、植物花草等元素也贯穿其中,加上经常出现的拜占庭风格的晕轮,形成独特的“穆夏风格”。这种新的艺术形式很快被大众接受,风靡欧洲,往往以韵律化的装饰线条、简洁的轮廓线和柔和明快的水彩特性为特点,所描述的女性形象显得甜美优雅、身材玲珑,富有青春活力,与人物周围流畅的植物花纹中的曲线相辅相成,特别是他笔下的女性形象,除了直接继承洛可可时期对女性形象柔美烂漫的描绘,穆夏同时也取法文艺复兴时期拉斐尔笔下甜美端庄的圣母形象,赋予自己的角色古典主义的优雅与庄严。

获得成功后的穆夏一时风头无两,但他始终追逐着艺术脚步,并没有自我满足,而是希望追求更深的艺术造诣,特别是对祖国与故乡的无穷眷恋,促成了其晚年艺术的全新探索。他曾给朋友写信说:“……我看到自己的作品装饰着最上层社会的美术沙龙。我看着这些书籍,它们画满了各种传奇的场景、花卉和花环,刻画着女性的优美与柔情。我的时间,我最宝贵的时间,都消耗在这些作品上,而我的祖国就像一潭渐渐干涸的死水。在我的灵魂深处,我清楚地意识到自己正在罪恶地挥霍着本属于祖国人民的那些东西。”1910年,50岁的穆夏放弃了商业绘画带来的优渥生活,回到故乡布拉格。在那里,他开始将思考融入了画中,从商业化的“穆夏”风逐渐过渡到了油画。在他的笔下,原本都是青春活力的女性曼妙婀娜的形象渐渐变成了典型的斯拉夫人的妻子——圆润温和朴实的女性。穆夏晚年更是向巨幅油画创作转型,将自己和国家、时代的命运融合,使作品富有永恒的生命力,他绘制完成了布拉格市民会馆内市长大厅装潢壁画以及著名的《斯拉夫史诗》系列主题油画。

“我创作的目的从来就不是为了破坏而是为了创造,为了架起一座桥梁,因为我们应该怀有这样的期望:只有人们能够更好地相互理解,人类才会更加团结。如果我的作品能为人类的相互理解有所贡献,我将感到无比幸福。”作为“新艺术运动的旗手和先锋”,穆夏所创造的“穆夏风格”,不仅是古典与现代的完美结合,更体现了短暂却璀璨的新艺术运动独具的历史价值与艺术影响力——这是一次承上启下的艺术运动,是一个告别传统走向现代艺术的过渡时期,而穆夏则是新艺术运动中灿烂夺目的一束光。与此同时,它也是第一个真正将人民群众当成传播对象的艺术运动,并且照亮了后世设计艺术的发展之路。

“穆夏风格”不仅是古典与现代的完美结合,更体现了短暂却璀璨的新艺术运动独具的历史价值与艺术影响力。

“民间艺人”戴敦邦。

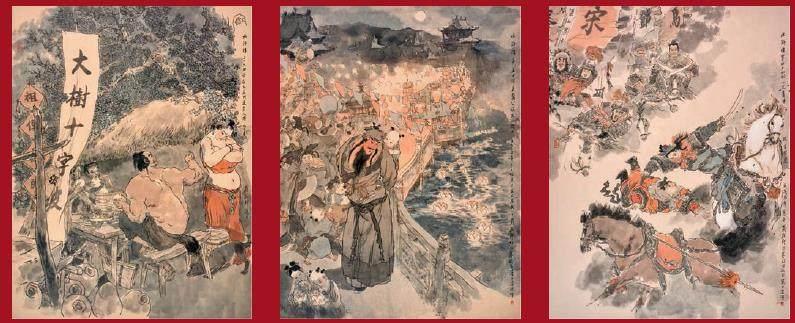

戴敦邦:守正与创新

如果将当代人物画大家戴敦邦先生从艺七十多年的艺术作品全部展开,想必这份壮观与浩瀚,只能用“著作等身、叹为观止”来形容了。画笔亦史笔,走进戴敦邦的艺术世界,忽而是替天行道的梁山好汉,忽而又是大观园里的儿女情长,更有《金瓶梅》的俗世百态,也不乏《牡丹亭》的温婉缠绵……由古而今,蔚为大觀,观之令人目不暇接,震撼不已,而这些有着鲜明古典神韵与中国风情的艺术佳作,有着一个共同的名字——“戴家样”。

与穆夏一样,祖籍江苏丹徒的戴敦邦从小生长在上海老城厢一户普通人家。从小喜爱绘画的他成名很早,年轻时就以画得快,质量高,肯吃苦而在业内颇具知名度。1978年,他创作的连环画《陈胜吴广》获联合国教科文组织亚洲文化中心“野间儿童图书插画奖”二等奖,奠定了其在插画界不可撼动的地位。也正因此,一年后,他受邀进京,为杨宪益、戴乃迭夫妇翻译的英文版《红楼梦》画插图。1979年,在美术界领导蔡若虹先生的关心下,戴敦邦跟随中国美协到西北地区采风,从西安到敦煌,一路行来,四十出头的戴敦邦在被古人留下的画作深深折服的同时,也找到了毕生努力的方向。不久后,他特地请人刻了一枚“民间艺人”的印章,每有作品都会钤上,以此告诉自己:余生要为人民画画,要用中国笔墨讲述中国故事。“我不是为自己画,也不是为某一个地方画,我想为老百姓画。作为民间艺人来说,你画的东西要老百姓看得懂。”

在此之后,戴敦邦立志潜心为中国古典名著创作人物群像画谱,几十年来,其绘画艺术笔墨雄健豪放,形象生动传神,众多艺术作品深受广大读者喜爱:不仅为邮政部门绘制了“国家名片”《红楼梦》《牡丹亭》《白蛇传》等邮票,还为人民文学出版社最权威的“四大名著”精装本绘制全部插图,他创作的唐诗、宋词诗意图不仅登上了中小学教科书,还受到法国出版商青睐,为他精心制作出版了法文版《宋词》大型画册……自1998年从执教的交通大学艺术系退休以来,戴敦邦更是几乎分秒必争,在自己并不豪华的画室里,没日没夜地勤恳工作着,寒来暑往,就在这间连空调都没有的“戴家样”艺术作坊中,诞生了《新绘全本红楼梦》《新绘水浒传》《金瓶梅全图》《群雄逐鹿》《大观红楼》《逼上梁山》《名剧新篇》《一个中国人画资本论》《红楼续梦》等精品力作。据统计,这些年来戴敦邦为四大名著先后绘制了2000多幅画作,一辈子没有放下画笔的他,始终对自己心目中的“中国风情、民族派头”,孜孜不倦地做着探索与实践。面对褒扬,戴敦邦坦言:“我就是一个画中国故事的手艺人,从没想过成为艺术家或大师,因为我的创作都依附于伟大的文学名著,只要老百姓从我的画能看懂原著,那么我的任务就完成了。”

多少年来,戴敦邦笔下的古典题材及古装人物成为一代代艺术爱好者们心中的经典,其画风传承中国传统文化与美学精神,用笔精到,浓墨重彩,雅俗共赏。然而,鲜为人知的是,哪怕是画了无数次的“宝黛读曲”,如何发挥自身在造型艺术上的长处,通过纯正的中国画线条,做到“气韵生动”,始终是戴敦邦不断思考的过程。因此,每画一遍《红楼梦》或是《水浒传》等名著,他总是强调“熟戏要生唱”,在造型、构图与线条的表达上,可谓动足了脑筋,力求三个字——“不一样”。

艺术本来就是一件“和自己过不去”的事。原本为古典人物造像并非难事,毕竟谁也没见过古人的容貌,可为了画出戴敦邦的特色,体现独到的“戴家样”艺术品位,戴敦邦自己给自己找了不少麻烦,“我总希望自己的作品经得起推敲,尤其是我笔下的题材,多数是古典文学名著,我对自己的要求是尽量做到‘三碰头——原著描写形象、画家笔下造型与读者心中印象三者得以吻合”。

戴敦邦的画笔,尽显“中国风情、民族派头”。

在戴敦邦的身上,有着一股子倔劲,他乐意为老百姓画喜闻乐见的插图、绘本,却吝于将自己的作品售出,更不愿意在熙熙攘攘的艺术品市场中“轧位子,抢地盘”,几十年来,他始终守着一方净土,坚持心中理想,为了画好古典文学作品,甚至推掉了大量可以让他“赚大钱”的商品画约稿,为的就是能够闭门潜心创作。他曾说过,每每创作大型作品,在前期准备过程中,面对着雪白的宣纸,有时脑中一片空白,有时却又五花八门,琳琅满目,怎么都无从下笔。但是,随着准备过程的不断深化,主要形象竟会如同电影一般一一逐渐浮现于自己的眼前,如何布局,如何下笔,一下子变得明朗化起来。而在这一刻,戴敦邦就如同演员“入戏”一般,用自己的生命与画笔,融入到艺术营造的世界中去。随着笔下的人物一同喜怒,一同哀伤。“这种创作情感的投入很辛苦,却值得。所以我每次画完一套大部头的作品,总会大病一场。”

大家样:坚持与守望

在今年的2024GAF上海插画艺术节上,戴敦邦的参展与亲临会场,无疑引发了一次业内外的高潮。在参展作品中,既有“四大名著”的经典插图,也有唐诗、宋词画意,以及即将首发的《惊破霓裳羽衣曲——戴敦邦绘长恨歌图释考》的惊艳亮相,以及恢弘大气的《水浒传108将全图》等,全面涵盖了戴敦邦先生的绘画艺术精华,体现了“民间艺人”的独特追求与工匠精神,三天的展览,抖音、微博、小红书上的点赞与好评络绎不绝。5月3日下午的读者见面签售会,一大早就有读者赶来排队,当天的火爆程度堪称展览之最,里三层外三层的读者都想一睹前辈大师真容,得到大师的指点与墨宝,在其中,大部分是90后与00后的年轻人。那天,戴敦邦比预定时间提前了两小时就来到会场,为的就是多看一看当代年轻插画师们的作品,腿脚不便的他竟然拄着拐杖,饶有兴致地一一看来,甚至还自己掏钱买了不少衍生品与画册,“带回家好好研究学习”。不少年轻画师见到心中崇拜的偶像站在面前时,更是激动得说不出话来。而早就拥有几十万粉丝的虢子楷、傅鹿、阿梗、鹿溟山、刘冬子等一众优秀青年插画家,此刻在崇拜的宗师面前,瞬间化身迷弟、迷妹,排着队拿着大大小小的画册、衍生品,等待戴老签名……人气爆棚的签名会持续了整整两个多小时,看着眼前众多年轻、陌生却都充满热情的面孔,戴敦邦由衷感叹:“这不是我有多了不起,这是中国文化的了不起。我只是因为一辈子画名著而沾了光。”

作为插画界公认的“大神”,始终坚持“守正创新”的戴敦邦对此次画展安排的与年轻画师交流与互动环节充满期待,“我渴望看到年轻一辈的作品,也很乐意与大家交流,在互相学习、探讨的氛围中,一起来为插画艺术如何‘讲好中国故事而努力”。5月5日,十多位优秀青年插画师受邀来到戴敦邦的画室,与偶像进行面对面交流,年轻热诚的后辈做梦也没想到会有这样亲近偶像的机会,每个人都争先恐后地提出许多创作上的问题,87岁高龄的戴敦邦更是兴致勃勃地逐一点评大家作品,擅长绘制神话题材,又曾因绘制《妖猫传》《大鱼海棠》等电影海报而闻名的插画师虢子楷注意到,“戴老不用电视、手机,画室里没有空调,穿的衣服和布鞋子,甚至画室的屋顶都破了,条件如此艰苦简陋,但年近九十岁的他还每天凌晨三点起床作画,这种热爱和纯粹让我们青年画师惭愧。”插画师傅鹿由衷感慨:“认识老先生之前,我们爱他的画儿。认识之后,这个老人果真太可爱啦!跟想象中的一样!对每个人的作品点评一针见血,真是太棒啦!”而戴敦邦也充满欣慰之情:“看见那么多年轻艺术家的优秀作品,画得都很好,令人高兴。但最令我开心的是,我发现大家在绘画风格上越来越回归中国传统审美,说明年轻人越来越擁有文化自信了!”

戴敦邦所绘恢宏大气的水浒题材。

将近五个小时的交流,两代插画师有说不完的共同话题,说起自己曾经面对不知名的民间画工创作出的敦煌壁画,戴敦邦依然泪湿眼眶,几度哽咽:“历史上有太多优秀的民族绘画艺术珍品,都没有留下创作者的名字,但它们有一个共同的标记——‘民间艺人。我感到这群默默无闻的艺术前辈太伟大了,所以我立志终身要做‘民间艺人。”一番话让在场的年轻插画师们感动不已。以画《西游记》人物闻名的插画师刘冬子坦言:“从小看很多人物画大师的作品,包括研究古画,但看来看去还是感觉戴老的作品最贴近时代,让我们和传统有了对话的可能和桥梁。”老爷子认真看完大家的作品,欣慰地表示:“我那么老了还能得到大家的认可,由衷感到高兴,说明我还没有被‘淘汰。另一方面,你们都画得那么好,感觉我确实可以‘退休了,不过这不是被赶下历史舞台,是一种幸福的‘退休。传统绘画后继有人,我放心了,希望‘戴家样今后能变成‘大家样,有越来越多的年轻人能拿起画笔,用中国绘画语言讲好中国故事!”

至于大家问起当今流行的AI绘画会不会影响未来插画艺术的发展,向来对此充满关注的戴敦邦笑着表示:“我丝毫不担心,且极为欢迎AI技术的出现。AI是一种技术,它能帮助绘画取得更完美的艺术效果,但归根到底,它只是一种工具与手段,画插画,最要紧的,是思想与头脑。这一点,AI永远不如手绘,大家应该充满信心,必须用好新技术,但决不放弃思想的追求与精神的表达,手绘,是永远不能被替代的,这是艺术的魅力。我们作为当代绘画艺术的手艺(守艺)人,一定要坚定文化自信,坚持民族绘画的守正与创新。”前辈大师的谆谆教导让这群年轻的90后00后艺术家明白:在伟大的民族文化与历史面前,要永远保持学习的谦卑。而在名利诱惑面前,则要保持文化人应有的自信、尊严与判断。

两代插画师有说不完的共同话题。