我们的国宝级“绘本奶奶”终于藏不住了,这次她直接惊艳了全世界

当地时间4月8日,2024博洛尼亚国际童书展正式开幕,“重新发现中国”成为了全球同行口中的热词。

很多出版人惊喜地发现,与去年重新迎回中国出版人时的热闹相比,今年书展现场的“中国风”有了更多更厚重的看点。这不仅仅是因为中国成为书展主办方官方认证的“市场焦点国家”,同样因为来自中国的创作者与作品,它们就像一块磁铁,牢牢吸引着来自世界的目光——2024国际无字书大赛,共有三组作品进入决选的中国是入围作品最多的国家;首度落地的“卓越大师·中国”更将原创图画书的瑰宝和盘托出,艺术家们勾勒出泾渭分明的创作脉络,绘就了中国图画书半个世纪来传承与发展的壮丽画卷。

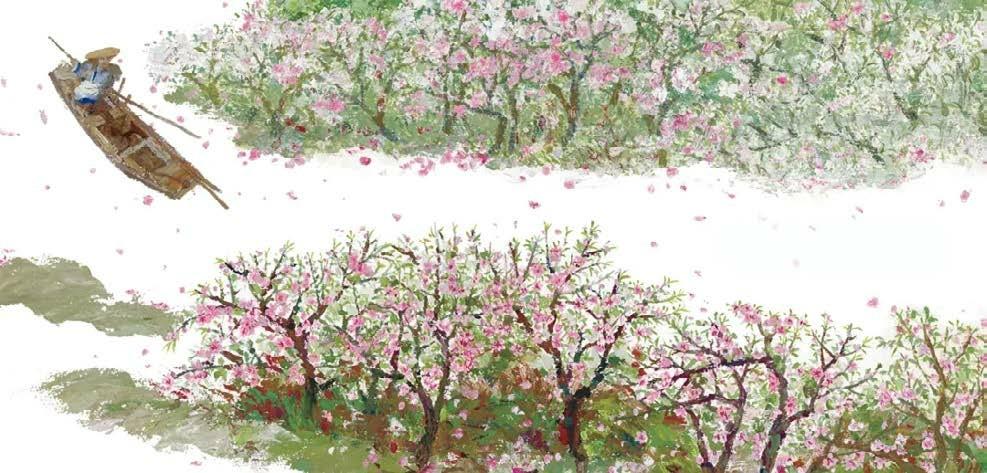

在众多艺术家中间,78岁的蔡皋乍看起来并不显山露水,但她的作品却令世界为之惊艳——距离上一次中国插画家角逐国际安徒生奖的至高荣誉已经过去了六年时间,2024年,蔡皋首次参评就入围国际安徒生奖短名单,无疑给每个身处博洛尼亚的中国出版人心里增添了几分自豪与底气;身为首届由国际评委评出的“卓越大师·中国”大奖得主之一,蔡皋也由此成为世界了解中国图画书世界的一扇窗,她笔下绚丽的桃花源令会场无数人驻足流连,发出“真希望能早一点发现蔡皋”的感叹。

这不是蔡皋第一次被世界“发现”。上世纪七十年代末就开始从事美术编辑和儿童插画创作的她一直走在中国原创图画书的最前沿。早在国内很多人尚不知道图画书为何物的1993年,蔡皋的《宝儿》就摘得第14届布拉迪斯拉发国际儿童图书展(BIB)的“金苹果”大奖,成为获得国际美术插图领域的最高奖项的中国第一人。

一位荣誉等身的插画大家,一个每天打理花草的“长沙外婆” ——在蔡皋身上,这样戏剧化的反差还有很多:她没有经受过一天“科班”训练,作品却能征服来自不同国家、不同文化的顶级艺术家与绘本研究者;她的性格绝对谈不上强势,但一提到她,几代出版人无不交口称赞,眼神中充满了尊敬……

童真与质朴,是绝大多数人对蔡皋的第一印象,而童真背后的执着,才是蔡皋的底色。“时间给你铺下一张白纸,把事情做好,才不会浪费这张纸。”这是蔡皋的人生信条。谦和的她告诉记者,一个来自中国的插画师能登上国际舞台,“绝不仅仅是因为我做了什么,而是一个集体共同努力的结果”,因为几代童书人的奋斗,中华文化中蓬勃的生命力才得以插上图画书的翅膀,被不同文化、语言的孩子所触碰。正如蔡皋所言,“这是时间浇灌出的花朵”。

时间是奇迹的催化剂。就如同她在自家屋顶开辟了一方迷人的花园一般,图画书也是蔡皋用五十年的光阴耕耘的田野。从编辑到创作者,从湖南到世界,她的心血与气力、热情与哲思,她整个的生命历程,全部都被她封入一颗颗种子,耐心地播撒、浇灌,等待那个破土而出的瞬间。全世界的出版人惊异于蔡皋的题材与技法,而身处在同一文化圈的我们也在重新发现蔡皋,透过时间的棱镜,仿佛在作品中有种无形的力量正在向我们诉说……

拓荒绘本五十年

“在中国插画家走向世界的队形里,蔡皋老师其实是走在最前面的那个人,甚至在很大程度上,她起到了那个锚点的作用。”国际儿童读物联盟原主席、生命树文化促进中心理事长张明舟告诉《出版人》。在他看来,今年博洛尼亚国际童书展将中国列为市场焦点国家“有两层含义”:一个是销售市场,另一个是原创高地。“中国的图画书能在短短几十年间成为一座为人仰视的高地、一片鲜花盛放的沃野,离不开蔡皋等一辈拓荒者的努力。”

湖南少年儿童出版社社长刘星保更是直言,登门拜访蔡皋,是每个湘少社社长上任时必须要做的事情:“提到蔡皋老师,中国的出版界、艺术界无不赞誉有加,将她奉为插画界的泰斗;而对于湘少社而言,我们熟悉的蔡皋老师更是一位了不起的童书编辑,是中国原创图画书创作与推广名副其实的先驱。”

蔡皋接触图画书的时间早到令人难以置信:在上世纪七八十年代,市场上几乎只有连环画的时候,蔡皋就开始选用民间故事题材来为孩子创作图画书。1979年,她自编自画的《美丽的小花园》出版,是我国最早的单行本彩色图画书之一。时间来到1993年,她的作品《宝儿》获得第14届布拉迪斯拉发国际儿童图书展(BIB)“金苹果”奖,这是国际美术插图领域的最高奖项之一,蔡皋也由此成为该奖项的第一位中国得主。“国内的图画书概念才刚刚起步,回头望去,蔡皋老师已经埋头创作几十年,并早早获得了国际大奖的认可了。她对于图画书探索的行动之迅捷,技法之超前,总能令我们讶异。”刘星保说。

国际儿童读物联盟中国分会原主席,中国少年儿童新闻总社原社长、总编辑海飞常年担当国际奖项的评委,在他看来,许多国际大奖的得主身上有一些宿命般的共性:“第一他得是個优秀的父亲或者母亲,打心底里喜欢孩子;第二他当过老师,能面对很多孩子;第三他当过童书编辑,对图书内容非常熟悉——纵观各个国际大奖,很多著名的获奖作家、画家都完美契合这三点。”

蔡皋也是如此。当她创作的第一本图画书出版之时,她的身份是一位老师;首次摘得国际大奖的时候,她在湖南少年儿童出版社做童书编辑。近半个世纪的从艺之路上,母亲、教师、编辑、画家,与童年密切相关的几重身份交叠在一起,形成一道独特的风景。

蔡皋没有接受过一天“科班式”的美术教育,技法几乎全部来自自学。而走上图画书这条路,对她而言冥冥之中仿佛早已注定。

师范学校毕业后,蔡皋被分配到株洲县太湖乡的一所小学教书。小学修在古寺里,群山环绕,封闭且安静。蔡皋在这里一待就是六年,主教美术,也代语文、数学、英语、音乐的课,一边教书,一边自学绘画。女儿、儿子相继出生,当时幼儿读物极度匮乏,蔡皋就把纸钉成书,在上面画故事给孩子看。画得久了,便开始投稿,久而久之,这位给孩子画画的业余作者给编辑们留下了深刻的印象。

1982年,湖南少年儿童出版社成立,面对百废待兴的童书市场,出版社决定招揽人才,经常投稿的蔡皋便是其中之一。蔡皋接受了出版社的邀约,由此成为了幼儿读物编辑室的一位编辑。

对于当时的读者而言,图画书绝对是一个陌生的概念,读者不买账、画家不爱画,组稿时蔡皋屡屡碰壁,但她并不为之气馁。蔡皋回忆,面对这片待开垦荒原,她的脑子里只有一个念头,那就是“拼命把中国的图画书做起来”。

作为图画书编辑,蔡皋深知若要获得艺术家们的支持和合作,自己在当好编辑的同时,必须要懂创作、搞创作,并有自己的作品。1987年,在上海举行的“中国儿童读物插图作品邀请赛”上,首次参赛的蔡皋便以《七姊妹》摘得优秀作品奖。“我去参赛,是想让评委们知道,在湖南还有这种水平的编辑。”蔡皋坦言。在出版社這座“大学”里,她不断尝试,创作、编辑,把自己的童真与热爱融入一本本书里,把一片荒原化作了繁花似锦的沃野。

1995年,国际儿童读物联盟中国分会主办“小松树”儿童图画书评奖活动,所有奖项竟被湖南少年儿童出版社一社包揽,四本获奖图画书均出自同一位编辑之手,那便是蔡皋。

“小松树”奖创立者,日本图画书之父松居直闻听此事十分惊讶,深信“一本好书背后一定有一个好编辑”的他点名要见见这位“深藏不露”的中国编辑,不想他与蔡皋竟一见如故。以此为契机,蔡皋编辑了松居直《我的图画书论》,这是中国内地正式出版的第一部图画书理论专著,图画书的内涵也由此从幕后走上台前,为中国出版业所普遍接受。而在多年之后,蔡皋更是接受松居直的邀约,与他合作的图画书《桃花源的故事》走出国门,被选入日本小学语文教材。

“一蔸雨水一蔸禾” ,这是蔡皋儿时外婆的教导,意思是万物皆有自己应有的样子,“若你是一颗谷种,你就要时刻准备接住每一滴上天赐予的雨水,滋养自己,把自己变成禾苗。”这话初听不易懂,等蔡皋琢磨明白里面的深意,自己已经到了当外婆的年纪。而令蔡皋感到庆幸的是,在她的创作人生中,名为童年的雨云始终不曾飘离。

“有时候我也觉得很惊异,我这一生做的所有事情,都没有离开童年。从我的童年,到我为人母、做小学老师、当童书编辑、创作图画书……我觉得这些经历对我而言就是一次又一次回到童年的体验中去。”蔡皋感觉到,这些体验在她的身上彼此交织,催生了种种神奇的化学反应,并最终赋予她的作品独一无二的生命力。

在2024年的这个春天,或许正到了让世界再次发现蔡皋的时刻。

一颗莲子里的中国

蔡皋始终忘不掉儿时外婆和她一起剥莲子的画面。

外婆把莲子从莲蓬里剥出来捧在手里,一边哼唱:“一个坛子细细盖,里头装蔸好青菜”。孩子们仔细端详外婆手心里莲子:确实像一个坛子,上面有一个小盖子;把莲子咬开,莲心碧绿碧绿的,不正是一棵好青菜吗?

蔡皋记忆中的外婆,有满肚子的故事、满肚子的歌谣,既接地气,又有哲理。而蔡皋笔下的中国画卷,就是以这些带着烟火气的民间文本为叙述原点的。

“每一个民族都有其丰富的文化,有文化的地方就会有传承。中华民族几千年文明留存下来的财富不是静止的,还需要一代又一代的人以自己时代的眼光去发现,让它里面的光亮起来。”蔡皋如是说。 在她的心中,中国文化源远流长,而其光芒就蕴藏在所有的种子里,那颗外婆剥开的莲子就是其中之一。 它们植根在乡间土地上,成长在溪流活水里,最终开出五彩缤纷的花朵,结出令人心动的果实。

“我创作的态度是民间态度,立场是民间立场。我没有刻意地要求我的创作有多‘民间,但来自民间的东西总是不经意间进入我的作品。”蔡皋告诉记者。

在海飞看来,蔡皋讲述的“都是地地道道的中国人的故事”。这其中有改编自中国古典文学著作的,如《桃花源的故事》《花木兰的故事》和改编自《聊斋》故事的《宝儿》;有取材自民间传说的,如《牛郎织女》《孟姜女哭长城》《三个和尚》;还有一些故事,不见于历史正典,却在百姓口中代代相传,就像灵感来自土家族传奇的《晒龙袍的六月六》和讲述苗族传说的《百鸟羽衣》……

“偏偏是这些‘土得掉渣的故事,能打动最挑剔的评委与读者。” 海飞表示,“我们老说,最民族的也是最国际的,最中国的也是最世界的,蔡皋就是最好的例子。她不懂外语,但是她懂中国,把中国的搞透了,才能完美而自然地把中国最好的东西呈现给全世界的孩子。”

中国主题的背后,是中国的文化。“小博集”品牌策划编辑文赛峰经手过多部蔡皋经典的图画书作品,在她看来,蔡皋与其他许多画家的不同之处在于“她是一个文学爱好者,拥有非常深厚的文学功底”。在她的笔下,那些被阐释过万千次的经典故事角色,都被赋予了不一样的内涵:脱下戎装的花木兰,展现出的是一个女性热爱生活的真实一面,误入桃花源的渔夫不再是叙事的“工具人”,反而成为了陶渊明精神追寻的化身……

“我不是为说故事而说故事的那种人。”对此蔡皋表示,“我更喜欢深挖故事的内涵,我会特别在意一个故事内在的精神特质,和它是否具有一种旺盛的生命力。”如果蔡皋要创作一个作品,通常她会让故事自己生长。“你可以说这是一种野蛮生长,因为我不知道那颗种子是什么时候种下来的,它会经过一个蓄势待发的状态,最后形成一个作品。这个过程要花多长时间,我也说不好,但当我感觉内心已经情绪很饱满的时候,就是我要完成它的时候了——每一个故事都是一个载体,我有很多的话要通过它来说,我要拜托故事开口——我是以这样的心情来对待我的作品的。”

古典与现代交映,文学与生活相融,一个个故事就如同一颗颗种子,在它们的内部,蔡皋搭建了独属于她的梦幻且真实的绘本世界,透过这些世界,外国读者或许能感受到中国式的精神与气场,而浸润在中华文化之中的我们,更是仿佛遇见了某个穿越时空的自己。

生活的艺术家

在蔡皋看来,这个世界上不存在两个相同的故事:同样的题材,讲述者的出发点和情绪预备各有分别,过往的经历不尽相同,最后讲出来的故事一定是不同的:“创作应该是这样一种状态——生命体验丰富多彩,绘本就会丰富多彩。”

“蔡老师的作品不是那么好懂。”文赛峰告诉《出版人》,“如果只看作品,你只能了解蔡皋的一部分;只有和她本人接触,才能更全面地了解她的创作理念和精神,才能看到一个完整的蔡皋的世界。”

每个与蔡皋近距离接触的人,都会被她身上的某种东西所打动。 “我很早之前就知道蔡皋,但直到2018年,我第一次面对面听她讲述她对图画书创作的理解、对生活的理解、对生命的理解时,那种从灵魂里面汩汩向外涌出的力量与温度,还有她眼中闪动的光芒,让我如痴如醉。我被深深地震撼到了。”张明舟说。

张明舟深信,一个大艺术家一定也是个大思想家。“她的创作背后,一定有着极其坚固的内核和丰富的精神世界,有她对待生命和生活独特的态度。”

蔡皋敬畏生命,也热爱生命。在她成为老师之前,她也尝试过做工人,去工厂试了一个星期,她发现这不是她想做的事情:“我做不好一个工人,因为我不能把自己的手中的作品當成标准件去看待。去当老师,我面对的是一个个孩子,他们是有生命的,不是机械零件,在塑造他们的同时,我也在塑造自己。”

在张明舟看来,蔡皋绘本世界的魅力,正是源自她的灵魂,来自她的生活态度:“蔡皋的人生经历充满了坎坷与磨难,但她并没有被击倒,相反她永远心生光明,呼唤希望、温暖与爱,这些刚好是优秀的儿童文学、优秀的绘本的最重要的品质。”

蔡皋在意生命的过程,同样关注生活本身 ,在蔡皋的世界里,艺术和生活永远是不可分割的,没有任何一件艺术品,比生活本身更值得去琢磨。文赛峰形容蔡皋本人就和《桃花源的故事》中的渔人一样,“即使疲于日常生活,依然对美有那种打自心底的迷恋,就好像某种感召一样,支撑着她走过人生幽暗的隧道,去发现属于自己的世外桃源。”

湖南少年儿童出版社编辑巢晶晶则把蔡皋视作“生活的艺术家”,“始终热情洋溢地发掘、探寻、记录着世间一切美好,舍不得错过一丝一毫的风景。”她印象最深的,便是蔡皋每次出行时随身携带写生本——“哪怕是在疾驰的高铁上,当看到窗外别致的景物时,蔡皋老师就赶紧拿出钢笔和写生本,把眼前的事物描摹下来。”

虽然今天的蔡皋已是名满天下,但她的日常生活却与寻常“长沙外婆”无异:每天早起买菜做卫生,准备家人的一日三餐,艺术创作往往只能见缝插针,但她丝毫不以为意,也不曾有一次抱怨过。一切鸡毛蒜皮的繁杂,在艺术家的手中,总能化作满墙锦绣。都市生活缺乏绿意,她便在钢筋水泥丛中建起一座小小的“楼顶花园”,每天浇水、施肥,花开了,石榴熟了,蝴蝶也来了……抱着孙子爬上楼顶去看花花草草,听小动物们如何“交流”,是她眼里最值得珍惜的时光。

“拥抱你的生活,就是拥抱了你的艺术。” 当记者问起成为艺术家的诀窍,蔡皋笑着作答。透过她的眼眸,春天的屋顶绿意正浓,紫藤花就要开了,蔡皋也拿起了画笔。她知道,生活的艺术还在继续,未来还会有更多的桃花源等待她去寻找。(来源:凤凰网国学)

责任编辑/星霓