叩问魂灵 疗救生命

杜春燕 田飞虎

摘要:鲁迅认为小说必须是“为人生”的,要能“揭出病苦,引起疗救的注意”。结合作家写作的主旨,本教学设计以拯救祥林嫂的悲剧命运为最终课堂指向,重新设计“我”与祥林嫂之间的对话,探讨“我”如何拯救祥林嫂;绘制曲线图,梳理探究祥林嫂人生重大变故与社会环境的共生互动关系;发挥想象,编写独白,探究祥林嫂悲剧命运与性格的关系;重塑自“我”,创作对话,理解作者疗救生命的创作主旨。教师创设阅读情境,引导学生阅读、鉴赏、探究与写作,着力于在语文实践中培养学生的语言文字运用能力。

关键词:叩问;疗救;重塑;祥林嫂;悲剧

【设计背景】

课标“文学阅读与写作任务群”对学生的学习内容和教师的教学方式给予了指导性建议,建议学生结合自己的生活经验和阅读写作经历,发挥想象,加深对作品的理解。提示教师创设阅读情境,引导学生阅读、鉴赏、探究与写作,着力于在语文实践中培养学生的语言文字运用能力。

【教材分析】

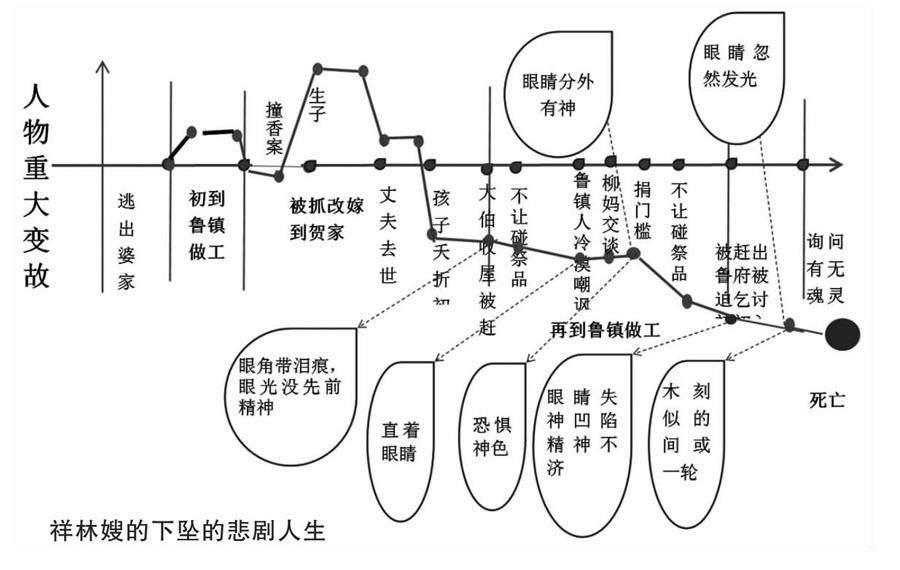

《祝福》是统编版高中语文必修下册第六单元的第一篇文章。单元导语提示说:要注意在人物与社会环境共生、互动的关系中认识人物性格的形成和发展,关注作品的社会批判性。社会环境对于小人物的命运往往具有重大影响。鲁镇社会扼杀了祥林嫂的一切生机。作者着力刻画了祥林嫂在经历人生重大变故后精神状态的变化。基于此,本课时设计制作曲线图的环节,探究关键情节对于祥林嫂精神状态的影响,引导学生借助曲线图直观感受祥林嫂的悲剧命运与社会因素的关联。

本课学习提示中建议小说阅读要关注人物形象,并注意从性格和心理特点角度感受和分析祥林嫂这一形象。不少同学最初认为祥林嫂性格软弱造成其人生悲剧,忽视了祥林嫂性格中坚强及抗争的一面,而最终的悲剧是因为其反抗性不彻底导致的。本课时通过学习任务引导学生细读文本探究祥林嫂的性格,然后设计为祥林嫂撰写心理独白的环节,引导学生用自己的语言展示出文中并未直接展示的祥林嫂的人物心理。

学习提示中还提到“鲁迅认为,小说必须是‘为人生的,要能‘揭出病苦,引起疗救的注意(《我怎么做起小说来》)”。结合作家写作的主旨,本课时以拯救祥林嫂的悲剧为最终课堂指向,重新设计“我”与祥林嫂之间的对话,探讨“我”如何拯救祥林嫂。

【学情分析】

学生在初中阶段已经学习过鲁迅小说的《社戏》《故乡》《孔乙己》等课文。因此,学生能够自然地梳理出小说情节、分析人物形象。但多数学生仅能看出祥林嫂的死与鲁四老爷、柳妈等有一定关系,但梳理社会环境对人物的精神状态之间的共生互动关系尚有一定难度,很难解读出祥林嫂性格中的抗争性。所以本课重在揭示造成祥林嫂悲剧命运的深刻背景与性格因素,按作者想的那样有的放矢疗救祥林嫂。

【学习目标】

1.绘制曲线图,梳理探究祥林嫂人生重大变故与社会环境的共生互动关系。

2.发挥想象,编写独白,探究祥林嫂悲剧命运与性格的关系。

3.重塑自“我”,创作对话,理解作者疗救生命的创作主旨。

学习任务一:绘制曲线图 梳理祥林嫂的人生重大变故

百年前,鲁迅先生创作《祝福》,主人公祥林嫂的人物形象时至今日仍旧深入人心,无数人为她的悲剧命运唏嘘不已。2024年2月是《祝福》诞生一百周年,学校为了向这部伟大的作品致敬,拟编排话剧《叩问魂灵 疗救生命——〈新祝福〉》在学校公映。作为编导,请绘制祥林嫂人生重大变故曲线图,理清人物精神状态与几个关键情节之间的关联,依据曲线图讨论确定要排演的关键情节,并说明理由。

生1:我觉得大伯收屋是关键情节,因为大伯用封建的族权压迫祥林嫂。祥林嫂的丈夫孩子去世,无依无靠,已经很凄惨了,大伯还要趁机去霸占她的房子,让祥林嫂无家可归。此时,祥林嫂精神已经开始衰弱了。文中说她再到鲁四老爷家里的时候,眼光已经没有先前精神了。被大伯为首的族人欺凌,最终她不得不以再嫁寡妇的身份,再次到鲁四老爷家做工,人们歧视的白眼,让她的精神状态一步步下滑。

生2:我觉得不让她碰祭品是关键情节。祥林嫂再到鲁镇时,四叔作为封建礼教的代表者,他明明知道祥林嫂是被绑走改嫁的。可在他眼中,祥林嫂依旧变成了伤风败俗的女人,说她碰过的祭品祖宗是不吃的。不让祥林嫂碰祭品,他冷酷自私地剥夺了祥林嫂通过劳动获取个人价值和尊严的权利(第一次到鲁镇的祥林嫂,整日忙碌地做反而高兴)。四叔是鲁镇的权威人物,他对祥林嫂的态度无形中影响着镇里人对她的态度。祥林嫂拿全部的工钱捐了门槛之后,他依旧禁止祥林嫂碰祭品。这彻底断绝了祥林嫂的希望,祥林嫂精神才彻底崩溃。

生3:我觉得祥林嫂与柳妈的交谈是关键情节,正是她的封建迷信观念最终害死了祥林嫂。她吓唬祥林嫂,改嫁的女人在阴间会被阎罗大王鋸成两半,这让祥林嫂精神上极度恐惧。号称“善女人”的柳妈,实际上并不善良。她怀疑祥林嫂是自愿要改嫁的,撞头不过是做做样子。她四处宣扬两人的对话,导致人们又来嘲笑祥林嫂头上的疤。让祥林嫂在丧子的悲痛之上又压上了一层耻辱感。这让祥林嫂更深地被人性之“恶”伤害到。所以,她后来不再与人交谈,精神痛苦无处宣泄,坠入无边的深渊,又加之以被锯两半的深忧,求生不得,求死不能,既无活路,也不敢死,最终祥林嫂的精神世界不堪重负,轰然倒塌。

生4:我认为鲁镇人的冷漠嘲讽是关键情节。鲁镇愚昧冷漠的社会环境给祥林嫂极大的心理创伤。祥林嫂反复诉说自己的故事,她内心渴望通过诉说消解自己的痛苦。但是她并没有得到真正的同情,人们听完祥林嫂的故事,只是叹息一番,就满意地去了。没人真诚地劝解安慰祥林嫂,所以祥林嫂只能不断地讲故事,希求得到一点点理解安慰,可是最终人们还是厌弃了她的故事。他们对祥林嫂的鄙夷和厌弃,让祥林嫂再次体会到人心凉薄。她无处倾诉自身的痛苦,只能“独语”反刍悲伤。甚至,后来连独语也没有了。文中说她开始“单是一瞥他们,并不回答一句话”到后来“独语似的说”再到后来以至于“整日紧闭了嘴唇,不说一句话”。周遭的白眼,东家的厌恶,祥林嫂别无他法只能对鲁镇人冷漠以待,她将痛苦深深压在心底,无人消解,精神状态逐渐麻木。

师:综上所述,鲁镇的人从封建礼教、迷信愚昧、人心薄凉等角度一步步地践踏、侮辱和伤害着祥林嫂。从曲线图来看,对祥林嫂最致命的打击是她捐门槛之后仍被拒绝触碰祭品。文中省略了祥林嫂捐门槛之后四婶的反应和四叔四婶就祥林嫂捐门槛一事的谈话。舞台上,为了故事的流畅,话剧需要把小说省略这一典型细节直观地补充出来,呈现在给观众。请同学们根据上下文,合理想象补充出四婶的反应,并为四婶和四叔设计一段对话。

学生设计示例:

设计依据:祥林嫂捐了门槛之后,神色舒畅。冬至祭祖时,她做得更卖力,甚至坦然地去拿酒杯和筷子。可以看出,四婶当时的反应,一定是让祥林嫂以为自己捐了门槛之后已经赎过罪了。据此,我们设计四婶的反应是她默许了祥林嫂可以触碰祭品。但是后来在准备祝福的祭祀品时,四婶在祥林嫂拿酒杯和筷子时大声制止,说明是四叔要求四婶不准祥林嫂碰祭品的。

四婶(有点怜悯地):祥林嫂,你也是个苦命人,我看你最近气色倒好了些,既然已经赎了罪了,以后不要多想,就在这院里安心做活吧。

祥林嫂(长抒一口气,神色放松许多):谢谢太太。

四婶转头回到屋里跟四叔谈论祥林嫂捐门槛的事。

四婶(高兴地):老爷,今日祥林嫂告诉我她捐了门槛了,我看她这两天眉目舒展了许多,干活也麻利了。

四叔(蹙眉 不满):哼!伤风败俗的女人,捐了门槛也是不干净的。她两个老公都死了!这种人总归是不祥的!她干活麻利是好事,但是祭祀时一定不能让她沾手,不然会坏了我们一年的好运气。

四婶(顺从 点头):好的,老爷,明白了。

师评:同学们的对话设计契合人物的语言习惯和性格,与后文的故事情节衔接自然,典型细节以小见大,滴水反射阳光,揭示了主旨。“伤风败俗的女人,捐了门槛也是不干净的。”一句话终结了一场希望,也终结了祥林嫂的一生,直观展示了封建礼教对人性的打压与摧残,令人过目不忘。

学习任务二:探究人物性格悲剧 编写个人心理独白

祥林嫂捐门槛之后,四婶再次阻止祥林嫂碰祭品。这次之后,祥林嫂的精神越发不济了,很胆怯,怕黑夜,怕见人。不到半年,头发也花白了,记性尤其坏,最终被赶出去了。祥林嫂捐门槛后仍不被允许碰祭品,此时,课文对她仅有外貌描写。话剧舞台需要浓墨重彩地刻画祥林嫂此时内心的癫狂状态。请你为人物设计内心独白,展现祥林嫂的心理崩溃过程。

师:请同学们根据文本,讨论祥林嫂性格如何,隐忍坚韧还是温顺软弱?

生5:祥林嫂是一个温顺的人,她总是顺着眼,即便她被卖改嫁,亲人相继离世,也没有见她抱怨。

生6:祥林嫂是一个软弱的人,人家不让她碰祭品,她就崩溃了。不碰祭品歇着不就好了吗?

师:从你们找到的细节来看,祥林嫂好像是软弱的,有没有同学有不同的看法?

生7:我认为祥林嫂是一个坚韧的敢于反抗命运的人。文中写她刚到鲁四老爷家的时候“脸色青黄”,可能经常吃不饱,后来人们才知道她有一个“严厉的婆婆”,她估计遭受了婆婆的虐待。但她没有屈从于命运的安排,反而勇敢地从婆家逃出来到鲁镇做工养活自己。从这里可以看出祥林嫂不是一味顺从命运的,她是敢于向命运反抗的。

生8:我认为祥林嫂是一个坚强的人。在被婆家卖到山里贺家时,文中写“她一路嚎,骂,抬到贺家墺,喉咙已经全哑了”,到了贺家之后,“她就一头撞到香案角上,头上碰了一个大窟窿,鲜血直流”,她没有顺从被婆家卖的命运,拼死反抗。

师:你阅读得很仔细,还能找到文中细节展示祥林嫂的性格吗?

生9:文中说“幸亏有儿子,她又能做,打柴摘茶养蚕都来得,本来还可以“守着”。从这可以看出在贺老六去世之后祥林嫂,并没有一蹶不振,而是积极地含辛茹苦抚养儿子,所以她并不软弱。而且祥林嫂还很容易满足。在鲁四老爷家整天地工作,她口角边反倒有了笑影。

生10:面对鲁镇人对她伤疤的嘲笑,祥林嫂瞪着眼睛,不说一句话,可以看出祥林嫂的倔强。她并没有因鲁镇人的嘲讽而屈从,否定自己。

师:同学们所说的有一定道理,看来祥林嫂并不像我们印象中的那样温顺懦弱。她身上具有那个时代很可贵的反抗精神。那为什么祥林嫂没有反抗到底?她明明看到堂伯已经来找他,她依然留在鲁四老爷家,为什么她不再次逃走呢?

生11:因为她无路可走。可能祥林嫂只认识卫老婆子,她不知道还有什么地方可以生存。还有可能她虽然有一定的反抗意识,但并不彻底。因为,她骨子里还是有出嫁从夫的观念的。她找的中人——卫老婆子,也是婆家人很熟悉的同村邻居家的女儿。可见,她并没有想过也没有勇气彻底离开。所以,當他被婆家人发现的时候,实际上她心理已经做好了被绑走的准备。

师:综合同学们的讨论意见,我们可以看出祥林嫂性格坚韧,也有一定的反抗意识,但又受限于时代的影响,她的反抗有很大的局限性,并不彻底。那么,祥林嫂的悲剧命运与她的性格是如何共生互动的呢?

生12:正是这种反抗的不彻底性最终导致了她的死亡。通过柳妈,她知道捐门槛可以赎罪。这给身处绝境的人带来了最后一道希望。带着希望她努力工作快一年。当她攒够了钱后,立即去捐门槛。她做活更卖力,希望通过劳动得到鲁家的认可,希望能够有尊严地活下去,这是她对命运的反抗。但是没有用,捐了门槛,卖力地干活,她仍然是改嫁失了贞洁的女人,再一次不被允许碰祭品。由此,她的精神支柱轰然倒塌,祥林嫂放弃了反抗,眼神失神,精神开始不济。

师:是的,祥林嫂反抗了悲凉残忍的命运,但她最终在命运面前败下阵来。哀莫大于心死,她屈从了命运,走向了悲剧的结局。塑造祥林嫂这个悲剧人物,我想鲁迅想让读者看到的正是她反抗的不彻底性。她的反抗是盲目的,孤独的,是徒然的挣扎,找不到真正的出路。性格决定了她悲剧的命运。作者正是想用祥林嫂的悲剧来唤醒当时的民众,只有与封建礼教、迷信愚昧做彻底的斗争,才能为广大女性走出一条活路。

在新春祭拜的欢乐气氛中,祥林嫂悲惨地死去。同学们,在话剧中,祥林嫂之死是重头戏。你能为她在临死之前,增加一场悲愤的心理独白吗,表现她的矛盾痛苦与挣扎。

学生编写祥林嫂人物心理独白示例:

祥林嫂:我真是太天真了!一个女人改嫁了,失了贞洁,永远都是不干净的女人?怎么可能不被人嫌弃?我还奢望什么呢?我还反抗什么呢?我这一辈子,不断地反抗,有什么用?我在婆家被虐待,逃出了婆家,可我一个乡下女人,又认识谁,只能让婆家都认识的卫老婆子给我推荐个人家。果然,做了不到三个月就被发现了,我不再逃了,一个女人还能逃到哪里去。被抓回去后,婆家要卖我,我知道一个女人不该嫁两个男人的,我只想好好做工,不想改嫁,我不停地嚎,骂,撞香案角,可是最终还是改嫁了。还好老六这人老实,待我也不错,我想跟老六好好过日子,好好帶孩子。可是老天爷却不开眼把老六和我的阿毛都带走了。无路可走,我不得不再回到鲁镇,我的阿毛不在了,我太伤心了,多么想跟人说说阿毛的故事。每次说起时,我觉得好像阿毛还活着,还在我身边。可是没多久,就没有人愿意听我的故事了。他们听够了,就开始厌弃我。他们把我的伤疤看作耻辱。鲁妈告诉我,我捐门槛可以赎罪了。我以为赎了罪,就可以像以前一样在鲁家好好劳动了,就不用被锯成两半了。我攒了快一年,终于攒够钱去捐了门槛,以为可以清洗罪孽。我太傻了!一个女人改嫁了,就永远失了贞洁,捐门槛又有什么用呢?老天爷啊,我活着被所有人嫌弃,死了还要被锯成两半,不能好好活,又不敢去死,我要怎么办?怎么办?(眼神逐渐无望、惊恐)

师评:同学们编写的心理独白扣紧了原文情节,根据人物性格展开合理想象,呈现出祥林嫂精神崩溃特写镜头,直观地展示出她如何一步步走向了死亡的深渊。通过编写心理独白,同学们加深了对祥林嫂这个悲剧人物的理解,可以更直接地感受到鲁迅小说的思想力量和艺术力量。

学习任务三:重塑自我 拯救灵魂 改编悲剧结局

找出文章写“我”的段落,仔细揣摩,请思考为什么《祝福》中的“我”不能拯救祥林嫂,什么样的“我”才可以疗救祥林嫂的魂灵。作为编剧,编写一段对话,塑造一个新的“我”,尝试拯救祥林嫂。

师:请大家讨论一下,为什么“我”无法拯救祥林嫂?什么样的“我”可以拯救祥林嫂?

生13:“‘我就站住,预备她来讨钱”可以看出“我”是一个具有优越感的人,我自觉身份高贵,等着施舍祥林嫂。这种身份上的不平等决定了我不能真正体会祥林嫂的痛苦,也无法得知祥林嫂的真正需求。

生14:面对被祥林嫂盯着的目光,“我”感到“很悚然”“背上遭芒刺一般”,“我”不敢面对一个将死之人的目光。结合之前我看到镇上一切都是老样子,也并无任何实际行动去改变。甚至我不敢去问四叔关于祥林嫂的死。说明“我”是一个懦弱胆怯的,不敢与封建保守势力抗争的人,这样的人是不可能拯救得了祥林嫂的。

生15:“对于魂灵的有无,我自己是向来毫不介意的”,说明“我”并不关心也不确信到底有没有魂灵,我对于魂灵有无的模糊态度导致了我对祥林嫂的发问不能做出很确定的回答,只能用“说不清”来含糊应对。

师:从你的回答里看出,“我”是一个有优越感的,懦弱胆怯的,不关心魂灵有无的不彻底的小资产阶级知识分子。那么,什么样的我才可以拯救祥林嫂的魂灵呢?

生16:“我”应该是具有平等思想的,坚定的无神论者,勇于与封建守旧势力抗争的人。只有这样的人,才可以疗救祥林嫂麻木许久的魂灵,唤醒女性的觉醒。

师:是的,“五四”运动后,民主、科学、平等的思想已经开始传播。如果“我”用无神论消解祥林嫂对于地狱的恐惧,用男女平等思想去扭转祥林嫂夫权思想下的贞节观,疗救祥林嫂灵魂是有可能的。作者想让大家看到的是“我”的革命思想的不彻底导致无法改变社会现状,无法解救底层劳动者,以此唤醒当时的民众勇敢地与礼教思想和封建迷信抗争。只有社会大众接受了平等、自由、科学等观念,中国妇女才能最终走出困境,中国社会才有希望。接下来请同学们依此写一段“我”与祥林嫂的对话,改编祥林嫂的结局。

学生改编结局示例:

尾声(画外音)我是一个坚定的革命者,一个彻底的无神论者,一个与封建势力坚决抗争的、具有平等思想的人。在镇的东头访过一个朋友后,我走出来,就在河边遇见祥林嫂。祥林嫂这样一个可怜之人,实在该给她一点希望的,于是我举步向她走去。

我(亲切地):祥林嫂,你还好吗?

祥林嫂(恍惚):啊?是你,你回来了?

我(微笑着):是的,我从外面回来了。

祥林嫂(眼睛忽然发光):正好,你是识字的,又是出门人,见识得多。我正要问你一件事,一个人死了之后,究竟有没有魂灵的?

我(坚定地):没有的!走出鲁镇外面的世界,看到人们到处都在追求民主、科学,啥是科学。就是告诉我们这个世界上根本就没有鬼,没有地狱,人死了之后当然是没有魂灵的,可以永远的安眠。

祥林嫂(半信半疑):那柳妈跟我说到我会被阎罗大王锯成两半,也是假的了?

我(劝慰地):是的,祥林嫂,你该去外面看看,外面的世界男女平等,嫁两次甚至三次的女人都大有人在。她们都活得好好的,并没有人非议她们,你要好好活下去。

祥林嫂(迷茫地):我出去,我又不认识人,我去哪里做工养活自己呢?除了鲁镇我还能去哪儿呢?

我:你有一身的力气,又勤快,还怕没饭吃吗?外面很多人家都找保姆的,我可以给你推荐。

祥林嫂(哀叹):如今我这样的老了,你看我头发都花白了,谁家还肯要我?

我:你也不过才40岁上下,哪里就老了,你只要打起精神来,我们走出鲁镇,就有希望。

祥林嫂(眼里显出些许神采):走出鲁镇?好的,那我就远离这个看不起我、吃人的地方。以前我逃出婆家,离家不远,还是被抓了回去,这次我要走得远远的,说不定真的还有出路。

师评:同学们的改编呈现了在当时的社会拯救祥林嫂的可能性,实践了鲁迅先生“引起疗救的注意”的写作意图;改编基于当时的社会现实,具有一定的合理性。重塑之后的新“我”的身上洋溢着五四新文化运动“民主、科学”的时代精神;改编化被动为主动,将原文中的“我”接受祥林嫂关于魂灵有无的被动叩问,转变为因同情祥林嫂而主动与之对话,意图主动拯救祥林嫂。新“我”的形象更具备革命者气质。

课后作业:为《林教头风雪山神庙》中的林冲写一段人物内心独白,展现社会环境对人物逼上梁山的结局中所起的作用。

【课堂总结】

鲁迅先生写《祝福》,期望以祥林嫂的悲惨死亡唤醒當时的民众,勇敢地摒弃封建观念,接受新思想,与封建守旧势力进行坚决地抗争。我想这对于今天的我们同样具有意义,希望同学们以后可以如鲁迅先生一样以一颗悲悯之心看待社会中的弱势群体,不被舆论所裹挟,保持清醒的思考和独立的人格,我想,这可能就是我们这节课的收获。唯有今天仍然活着的经典才配叫经典。祥林嫂不但属于历史,而且超越历史,仿佛不死的灵魂在民族精神中永存。正因为如此,在阅读《祝福》时,不同时代的人都可以感受到一种灵魂的觉醒。

【教学反思】

深度学习需要根据学生的发展需求,围绕学习任务创设真实的语文学习情境,引发学生自主学习。这节课创设情境,让学生发现问题,找出方法,得出结论,解决问题。在人生命运转折点,学生从对祥林嫂眼睛的7次描写感知其精神状态的变化,分析其性格弱点,深挖造成她死亡悲剧的原因,从而完成最后的“疗救祥林嫂”这个任务。

第一个探究环节,同学们动手绘制祥林嫂精神状态下坠曲线图,明晰封建族权、夫教、神权等社会因素对祥林嫂的命运悲剧产生的直接影响;第二个探究环节,明确正是祥林嫂自己反抗的不彻底性,直接造成她的精神崩溃;第三个探究环节,于讨论中,同学们找到文中“我”不能拯救祥林嫂的原因。最后,同学们有针对性地尝试重塑文中的“我”,去疗救祥林嫂的灵魂。

课堂显示,学生对第三个环节表现出更浓厚的兴趣。本课的“情境教学”是有效的生命教育。百年之后的今天,当孩子们明白了祥林嫂的悲剧是命运悲剧、社会悲剧和性格悲剧的共生互动之后。同学们有的放矢,带入角色,坚定地回答祥林嫂的灵魂叩问。用男女平等、科学民主等“五四”新思想为绝境中的祥林嫂带来一线生机。与此同时,同学们终于领会到作者的创作意图,文中的“我”并不能疗救祥林嫂。只有坚定无神论思想,心怀平等观念,敢于公然与封建势力作斗争的彻底的革命者才能真正疗救祥林嫂,疗救千万个像祥林嫂一样的封建礼教制度下的牺牲品。同时也呼吁祥林嫂们,只有勇于反抗封建礼教,才能真正地“活”下去。这节课,紧扣小说三要素,执教者通过梳理祥林嫂下坠的命运悲剧,培养学生在具体语言情境中正确运用语言进行交流沟通的能力;通过探究祥林嫂和“我”的性格弱点,提升学生思维的深刻性、独创性;通过编写对话及独白,提升学生创造性地运用语言文字表达自己的阅读体验的能力。

鲁迅认为写小说必须是“为人生”的,要能“揭出病苦,引起疗救的注意”《我怎么做起小说来》。他用如椽大笔尖锐地批判揭露封建思想的流弊余毒。祥林嫂用她死亡的悲剧,唤醒了我们对生命的疗救,以此解开妇女的精神枷锁。学习此课,我们摈弃冷漠麻木,尝试着改写祥林嫂的悲剧,尝试着带着同情敬畏生命。鲁迅说:“无穷的远方,无数的人们,都和我有关。”如果我们可以对与自己无关的生命心存敬畏,那么我们的生命一定可以更加崇高。

【专家点评】

在新课标的背景下,群文阅读与精研单篇经典课文二者并行不悖。设置真实情境,深耕单篇课文,在文本的语言情境中关注思维的发展,实现了深度学习。这节课的设计立足与真实的语言情境,设置恰切的语言活动,沉潜语言的思想根基,由此关注思维的提升。该课以排演话剧《新祝福》为情境,设计绘制曲线图、编写人物对话及人物独白等活动,让学生自己分析探究祥林嫂下坠的命运悲剧与社会环境、自身性格的关系,然后设计一个新的“我”,重启魂灵有无的对话,改编人物结局,唤醒祥林嫂麻木绝望的魂灵,进而疗救其几近枯竭的生命。在教学中,依托文本的语言情境,充分调动学生的想象、联想和创造等多种思维,将自我的阅读经验、感受和思想代入祥林嫂所处的语言情境中,感同身受从而实现学生与作者的心灵契合。学生代入式地思考,真正理解了鲁迅先生的社会批判性。

课堂上高阶思维的获得大都来自于教与学情境中教师的递进式问题的持续刺激和引导,真实而富有张力的问题情境为思维的提升搭建了平台,学生需要不断地根据语言内容和形式作出分析判断,比较推理,从而辩证地给出结论,理由鲜明地表达自己的观点。

经由真实的言语情境,杜老师坚定不移地在“语言运用”中守正创新,切切实实地将学生的言语表达能力、思维能力的发展,以及思维品质的提升落到实处。

——祥林嫂的悲剧原因解读