高中语文大单元学习“深度整合”路径设计实践研究

赵劲草

摘要:“三新”背景下,大单元教学作为深化教育教学改革的一种实践选择,日益趋显其优势,也成为高中语文课程实施与课堂转型的一种追求。本文立足追求理解的(UbD)理论,以大单元“深度整合”为路径方向,主张深度整“核”,以“核心任务”支撑大单元学习目标意向的落实;探寻深度整“式”,以基于逆向设计生成U型式运行单元活动;落实深度整“制”,以多维、多元机制支持单元评价。通过三个维度建构,实现对大单元学习目标、过程与评价的三层设计,以期促成从表层到深层的持续理解,落地语文学科核心素养。

关键词:大单元学习;追求理解;深度整合

近几年,在“三新”背景下,大单元教学以主题引领,整合思维,注重学习内容的系统性与学习过程的连贯性等显著优势得到热烈的回应与推广。当然,不可避免地,由于“大单元”是相对主观的概念,往往教学者面对的学情不同,自身素养水平不同,对新课标的理解不同就会出现一些诸如盲目地组建单元、不当地取舍教材篇目、胡乱地开发课程资源等问题。本文直面高中语文大单元学习过程中出现的几个突出问题,探讨为理解而教的高中语文大单元学习的行进路径,通过“深度整合”,产生持久的理解,让核心素养的落地建立在理解发展的基础上。

一、大单元学习实践中遇到的具体问题

(一)“前理解”定位的偏差使大单元学习无法命中单元目标

学习者已经具有的知识结构与认知起点往往是安排单元学习内容与设定单元学习目标的重要依据。然而,在大单元教学中,部分教师仍然按照传统的教学经验与思维开课,无视学习者“前理解”的水平层次或预估错误,从而导致学习目标设定过大或过小,出现单元教学无效重复或涵盖过广、难抓重点的情况。大单元学习无法迈向重要的目标核心,偏移或徘徊在学习目标的边缘无法推进。

(二)过程结构化的缺失使大单元学习无法促成深度理解的发生

大单元教学中,大单元阅读教学设计如果缺少层级性、进阶性,学生的阅读理解障碍就会一直存在,诸如听、说、读、写、思等学习活动的貌合神离、断档难续,大单元阅读支架推送的迟缓或缺失,设计方案因学情、立场的改变未及时调整等过程性问题,都使学生无法进一步迈向理解深处,理解断层状态下学生的学习动机无法激发,循序渐进推进单元学习进程更无从谈起。

(三)学习评价置后使大单元教学无力观照长程学习的困境

传统教学往往采用一次性评价方式,而且习惯将其放置在教学的最后环节,类似于总结性评价。这样的评价方式,虽然做到了整体考量,但不能及时跟进学习者的学习表现,往往脱离教学过程,不能做到及时反馈、及时调整,及时帮助学生摆脱学习困境。没有做到教—学—评的一致性,评价无法促成学生的理解,也无法及时评价学生的理解力发展层级,从而影响了学生理解力的发展。

针对以上问题,笔者认为大单元学习设计需要“深度整合”,以大单元“深度整合”为路径方向,追求理解的发生、发展。借助追求理解的(UbD)理论,进行大单元的目标设计、过程设计与评价设计,以期促成从表层到深层的持续理解。在理解发展的基础上落地学科核心素养。

二、大单元学习“深度整合”的实践路径

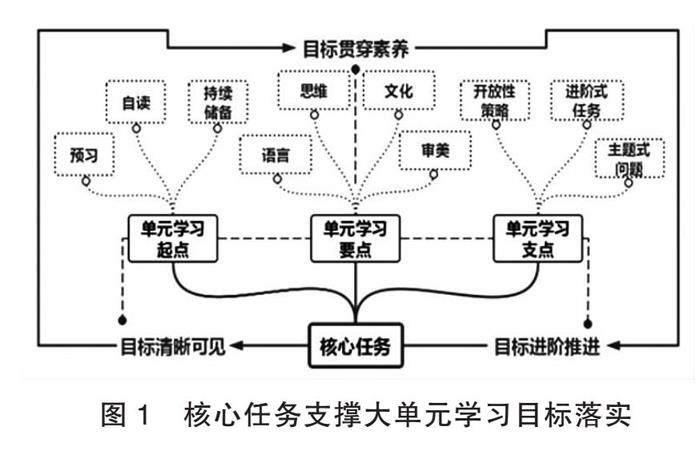

(一)深度整“核”:以“核心任务”支撑大单元学习目标意向的落实

大单元学习中,设计有价值、高质量的核心任务,通过核心任务踩中大单元学习的起点、要点与支点,不断调整、重新确立又不断靠近单元学习目标。核心任务牵动整个大单元的整体感知、整合梳理与深度赏析、审美。驱动大单元学习目标动态推进,让理解真正地发生。

1.核心任务支撑大单元学习的起点,靶向目标清晰度。以核心任务为先导,一方面,让学生进行充分的预习与自读活动,充分探测到学生对知识的掌握程度与储备情况;另一方面,全面把握教材的单元编排与目标,关注学生的思维发展,找到激活单元阅读的目标点,服務整个大单元学习目标,为后续做好丰富的铺垫与支持。

2.核心任务支撑大单元学习的要点,指向目标整体观。大单元学习目标贯彻语文核心素养的四个维度,从语言到思维,从文本到文化,从鉴赏到创造。深入挖掘一个单元的特质与最有价值的内容,才是“这一个单元”的学习意义所在。核心任务针对的必定是这些有意义的内容要点,指向单元整体目标。

3.核心任务支撑大单元学习的支点,通向目标进阶性。核心任务处在大单元教学“牵一发而动全身”的关键位置,是能够促进学生深入思考与探索的主题式或概括性的问题,这样的问题本身具有开放性与层次性,以核心问题衍生出来的“问题串”或“阶梯式”任务链作为学习支点,通向不断进阶的大单元学习目标。如图1。

以统编教材必修上册第七单元为例。“自然情怀”大单元学习目标和核心任务如下:

【教材意图】人文主题:自然的情怀

选取了五篇散文,都是写景抒情的名篇,感受自然之美,激发对自然和生活的热爱之情,探寻民族文化观念和审美心理。

【核心任务】(探测单元学习的起点)

发现最美的风景线:联读文本,感受情境融合的艺术,挑选欣赏的片段,小组合作拟写视频拍摄脚本,挑选合适的音乐和场景,制作小视频。

【分层目标】(单篇重点课文)

《故都的秋》理解主观情语与客观景物的自然融合,体会作者对故都的秋的赞美及文中流露出的悲凉、忧伤之音。

《荷塘月色》理解文本呈现的美景特点,体悟美意真趣,品味灵动诗意的文字表达的对自由的向往与理想的追求。

《我与地坛》鉴赏景物带给作者的生命思考,体会作者对待苦难的态度,品味文章沉静、绵密的语言特色。

【核心任务】(贯彻单元学习要点)

寻觅我之谓美的理由(对比异同)

共性:借景抒情,典型散文名篇

个性:情景关系(以情驭景《故都的秋》;情随景迁《荷塘月色》;触景生情《我与地坛》)

【单元目标】

1.梳理情景共性:诵读单元作品,把握文本内涵,思考人与自然的关系。

2.探究审美情趣:鉴赏单元作品,获得审美体验,发现独特的美学价值。

3.共享表达创造:观察与发现自然,用文学的手法表达对自然与生活的热爱。

【核心任务】(爬阶单元学习支点)

学校“时光煮雨”文学社推出“遇见·自然”专栏,目前正在征稿与编辑版面,邀请同学们推荐符合专栏特点的名家作品选段(附推荐语),并征集个人片段习作(配图),专栏页脚处需要诗词佳作点缀(自创)。小组合作进行版面设计与内容编辑,完成后挑选优秀作品在学校宣传栏上展示。

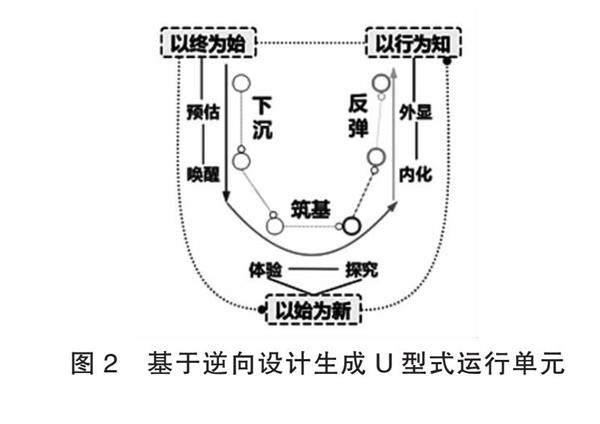

(二)深度整“式”:以基于逆向设计生成U型式运行单元活动

威金斯和麦克泰格1998年提出“基于理解的教学设计”(UbD)模式。“教师为理解而教,学生为理解而学”。我们遵循理解的发展规律,综观整个大单元学习过程,通过U型式运行单元学习活动,对单元内容深度整合,促进认知与理解结构的生长与完整,谋求学习者理解力的螺旋式上升与发展。

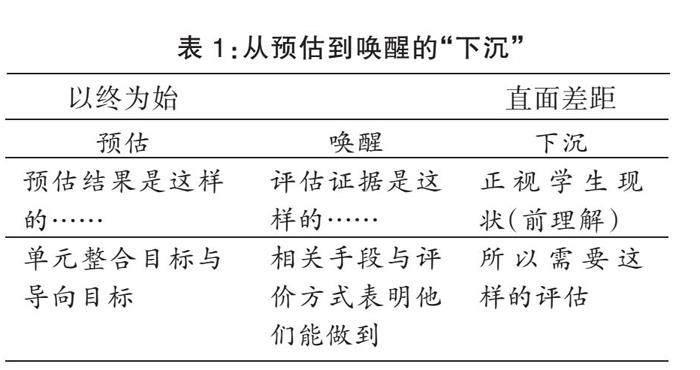

1.以终为始:从预估到唤醒的“下沉”——拉动单元目标与现状的距离差。首先预估结果,确定单元整合目标与导向目标(包括知识目标与能力目标),以期达成理解的目标。第一步,还原到学生的理解现状,即从预估目标“下沉”到学生“前理解”,考虑采用何种手段与评价方式,构建清晰明确的评估证据,拉动学生从前理解走向理解“发展区”。如表1。

2.以始为新:从体验到探究的“筑基”——保证理解与思维活动的持久度。学习者在U式底部通过对话、体验、探究、思辨的方式,提出、分析并解决问题。这也是对理解力进行持久加工与丰厚的过程。底部的“筑基”是整个大单元学习最关键的一环,具有承上启下的连续性与整体性作用。

3.以行为知:从内化到外显的“反弹”——重构理解与认知意义的深度层。经过大单元学习的系统化梳理与结构化整合,认知的能力有了进一步发展。在归纳、反思、提炼过程中,获得了一定的认知规律。这就是学生理解力内化、理解结构不断完善的过程,走向“自我认识”的深层次理解。即理解行动中重构理解。如图2。

以统编教材必修上册第七单元为例。基于逆向设计生成U型式单元整合化活动如下:

【预估】(单元目标)

1.捕捉景物的突出特点,抓独特之美。

2.读懂作者的内心世界,品交融艺术。

3.学会借鉴,深刻体悟,进行审美创造。

(明确单元学习目标,廓清单元学习内容,整体规划,单元整合。)

【唤醒】(整体单元感知)

了解郁达夫、朱自清、史铁生的生平经历(课前);文本通读(课前),梳理文脉,初步感受写景之美与语言之美。

活动1:表格梳理:从选取的景物、总结的特点、作者的情感、初读的印象等方面整体感知。

活动2:读后反馈:如更喜欢史铁生描写古园的三处文字。

活动3:读后困惑:如郁达夫对故都的秋是悲还是赞,流露的是伤还是闲?

【体验】(关注情感体验)

品鉴文字之美,体会三篇文章景与情的关系,理解作者的言外之意,景外之意,情外之理。

活动1:品读《故都的秋》,体会景中之味,话外之意。

活动2:品读《荷塘月色》,体会景中之情,情景一体。

活动3:品读《我与地坛》,体会景中之悟,景情理一体。

活动4:运用学习到的品鉴方法,对三篇文章有选择性地就情与景的关系进行评点。

【探究】(养成学科思维方式)

刷新思维进度条:梳理整合感情线索,探究作者的内心世界,进一步理解作者独到的情感和审美体验。如图3。

活动1:从“蝉声与蛙声”读出朱自清的清高与寂寞。

活动2:从“秋蝉哀秋”中读出郁达夫的淡雅与忧郁。

活动3:从“蜂儿”“蝉蜕”等物中读出史铁生生命的痛与欢、幸与不幸。

推荐阅读:郁达夫《山水及自然景物的欣赏》,钱理群《关于朱自清的不平静》,肖复兴《重读史铁生》。

【内化】(走向能力素养的转化)

盘点学习收获,借鉴写作方法,固化写景抒情散文的阅读经验,提升语言表达力。

活动1:写赏析文字(初级)

提示:(1)情景产生了怎样的内在联系,怎样的语言与风格来表达,如选景意境、形声色态、修辞手法等。(2)小组商定一定的表达格式。

活动2:写情景交融的散文(高级)

提示:(1)观察生活,联通内在世界,选取典型景物,有层次、有色彩、有情态、有意境的输出。(2)制定评价量表,进行评选推荐

推荐阅读:《桨声灯影里的秦淮河》《延安行——宝塔山下的仰望》

【外显】(打造創造性展示舞台)

通过导学案预估与评估学习结果,开展评价任务,开拓审美空间。如提供读写支架,优化范例展示,融通“我在”的感观世界与“外在”的他观世界,充分显现主角的光环,展现审美的舞台。如上文提到的“遇见·自然”专栏。……

(三)深度整“制”:以多维、多元机制支持单元评价,让理解实现

大单元教学的评价制度的设计包括鼓励学习、团队协作的拉动机制,也要包括督促考核、奖励提升的推动机制。本课题主张在衡量学生读写水平与思维品质的基础上,立足师生共评,小组共评,生生互评和个人自评,形成生成性评价机制、辐射性评价机制、质疑性评价机制。

1.立足“理解”发展的生成性评价机制(双向合作维度)

在大单元学习活动中,结合学生在合作学习、主题研究、定期分享等方面的表现,老师、同伴与个人都可以从单元整合、单元阅读、单元成果三方面给出评价,以此记录和反馈每个学生的成长。如表2。

2.注重“理解”数据的辐射性评价机制(小组跟踪维度)

辐射性评价机制强调小组合作,注重对影响力的考核,在认真度、参与度、创新度与交互度上都有一定的评价标准。在大单元学习活动中,这种评价机制不仅关注学习的结果,也关注思考与理解的过程,凭借即时数据评价,细腻、扎实的洞察与跟踪到每一个学生的学习发展过程。

3.促成“理解”更新的质疑性共评(个体自觉维度)

质疑性共评中,组长是灵魂人物,采取轮流制,或通过竞选产生。通过组长反馈单来评价大单元阅读项目化活动中的得失,提升学生的读写感知力、思维力和领导力,有着导向与激励的作用,强调兴趣与个性化投入与产出,突出学生对自身学习行为和活动过程的自主评价权。

“赋权学习时代”闪耀着“守正创新”的光芒,催生着语文课堂的变化。老师正在把更多的选择权交给学生,给学生更多自由表达的机会和权力,激活其语言与思维的能力按钮。在大单元学习的长廊里,激励他们讨论、交流、碰撞、质疑,修正,最后形成相对成熟的读写成果。而在这长线学习的廊道里,教师担负着设计、观察、调控、推送、组织和粘合的角色作用。这对很多老师来说都是一个挑战,尺度拿捏和底蕴底气都需要时间的检验。大单元学习的“深度整合”研究与实践,刚刚起步,还任重道远,但让学生用语文的方式深度学习,理解世界,值得拭目以待。

[本文系2023年浙江省教研课题“追求理解:高中语文大单元学习“深度整合”路径设计(课题编号:05444)阶段性研究成果。]