论巴尼特·纽曼艺术中的原始主义倾向与崇高

周计武 周尚

摘要:作为美国纽约画派的画家之一,巴尼特·纽曼的艺术在第二次世界大战后的时代语境中具有深刻的情感指向。纽曼借助具有原始主义倾向的艺术作品标题和内含拉链特征的色域式画面,意图使观者直面其作品时感到不知所措或惊颤,唤醒他们本能的感性与精神直觉。这是纽曼在缺乏崇高与神话的世界里借助艺术来实践崇高的方式,彰显了一种敢于突破的先锋精神。

关键词:巴尼特·纽曼;原始主义倾向;崇高;先锋精神a

中图分类号:J205 文献标识码:A 文章编号:1674-3180(2024)02-0020-08

請试着设想,在一块几近平涂的矩形色彩区域内,出现一条与之颜色相异的垂直条状色带,此种场景意味着什么(图1)?这是巴尼特·纽曼(Barnett Newman)的艺术作品给观者留下的一道视觉难题。针对这道视觉难题,曾有一些艺术理论家尝试从形式分析的角度解读。

克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)关注的是这种条状色带与画框(绘画边缘)的关系,他认为纽曼的条状色带不是对画框直线的回应,而是一种滑稽的模仿。这种对画框直线的模仿使得绘画边缘在内部被重复,并制作(make)了绘画。如此一来,一种将绘画边缘视为限制的、立体主义的、最古老的观念与感觉将会被摧毁,按格林伯格的话说,“纽曼巨大、幽暗、燃烧般的画作也许构成了对架上画成规最直接的攻击”[1]303。与格林伯格的解读方向类似,迈克尔·弗雷德(Michael Fried)也注意到纽曼画中的条状色带与绘画边缘的关系。弗雷德把这种色带的安排与边缘的联系称作“推论性结构”(deductive structure),也就是把这种色带形容为像从画布边缘“推论”(derive)而来。[2]33然而,弗雷德很快便意识到,以“推论性结构”来描述或处理此种形状问题的方式,并不令人满意。一方面,“推论性结构”的描述暗示了色带与画框的关系实质是一种安排图画要素的方式,这种形态学观点恰恰是弗雷德要拒绝的;另一方面,从基底形状中“推论”结构要素的做法,并不能充分描述纽曼的新作品,比如,纽曼在图画结构中近乎直觉般布局“色带”的方式就不是“推论性的”。[2]34弗雷德对自身观点的修正,敏锐地捕捉到了纽曼画面结构中的直觉要素。

正是这种直觉要素,成为伊夫-阿兰·博瓦(Yve-Alain Bois)将纽曼的艺术与几何学的差异进行区分的关键点。博瓦认为,与蒙德里安“教条的”工作方式不同,纽曼凭借直觉来一次性完成的直接画法(alla prima)是对理性抽象的反叛,挑战了几何学的画面结构。[3]197格林伯格同样主张纽曼的艺术与几何学的差异,并认为纽曼的艺术和蒙德里安、马列维奇或任何几何抽象的东西无关。[1]302但这类主张受到了迈克尔·弗雷德的质疑。弗雷德就纽曼的艺术与几何学的差异不够明显之处列举了两点。首先,从作品来看,纽曼的色带对画框边缘的重复,很难说与几何关系无关;其次,纽曼的作品里仍然存在着一种几何化思维的痕迹,即决定如何恰当地布局垂直线和线条。[2]318-319显然,尽管格林伯格和博瓦都宣称纽曼与几何学之间存在着差异与对抗,但弗雷德的质疑也有其合理性。纽曼画面中的色带布局无法彻底摆脱几何学结构,毕竟经过色带切割后的画面事实上形成了两块新的矩形区域。

一言以蔽之,围绕着纽曼作品而展开的形式分析,不论是垂直色带与绘画边缘的关系,还是纽曼的艺术与几何学的差异,都是始终存在争议且很难得到定论的难题。为了破解这个视觉谜题,我们主张暂时搁置形式主义分析中的争议,聚焦纽曼作品中的原始主义(primitivism)a 倾向与审美上的崇高(sublime)感,辨析纽曼作品存在的语境及其隐含的深层次的情感指向。

一、现代艺术中的原始主义倾向

为了回应不断加速的现代化进程及其现代性的隐忧b,感知敏锐的现代艺术家们试图回望过去,从遥远的部落化生存中汲取灵感,探索现代化进程中被遗忘的记忆、情感与经验,使艺术活动日益具有原始主义倾向。艺术家们不再痴迷于具象造型以及对现实的真实再现,而是愈发打破现实因素,以扭曲、夸张的造型呈现艺术“去人性化的倾向”[4]18。如奥尔特加·加塞特(Ortega Gasset)所言,现代艺术“将我们封闭在一个神秘的空间里,迫使我们面对一些在现实中不可能面对的东西。这样一来,我们就必须另创一种全新的方式来面对世界、体验事物”[4]20。

在纽曼之前,已有一些在艺术中探索原始主义倾向的先行者。19世纪晚期起,高更(Paul Gauguin)、毕加索(Pablo Picasso)、布朗库西(Constantin Brancu i)等人的部分画作便有一定的原始主义倾向。德国“桥社”(Die Brücke)绘画团体的艺术家们也曾关注原始艺术,诸如太平洋巴拉马群岛的断壁残垣、非洲的面具和雕塑以及俾斯麦群岛的偶像崇拜都是他们进行表现主义艺术创作的灵感来源,这些没有被文明发展的理性进程所影响的原始人创作具有独特的意义。紧随其后的康定斯基(Wassily Kandinsky)和马克(Franz Marc)的“蓝骑士社”(Der Blaue Reiter)也投身于表现主义运动。这场运动追求“是否能通过一次奇迹,使得丧失灵魂的、堕落的、被埋葬的人类重新复活”[5]。

沃林格(Wilhelm Worringer)为这群探索原始主义倾向的艺术家提供了理论指引。沃林格区分了抽象冲动和移情冲动,阐明了抽象冲动在艺术发展史上的重要意义。他认为“抽象冲动并不是通过理性的介入而为自身创造了这种根本必然性的形式,正是由于直觉还未被理性所损害,存在于生殖细胞中的那种对合规律性的倾向,最终才能获得抽象的表现”[6]15,这种抽象冲动在原始人那里得到显著呈现。原始人对于世界的未知和神秘的混沌感到的是恐惧,在“困于混沌的关联以及变化不定的外在世界中,由此萌发出了一种巨大的安定需要(das Ruhebedürfnis)”[6]14。他们将自身周围事物的艺术性感知转化成非生命的、无机的几何化语言,“生命的武断与其结果的变化无常,让他感到痛苦,只有这无生命的、僵硬的线条带给他平和与满足,对他来说,它是绝对存在无生命的唯一直觉表现”[7]18-19。这种通过转译而成的抽象线性语汇对原始人来说是相对固定的,与周围不断流变的环境以及事件的不可确定性相隔离,脱去了任意性和时间性,留下可把握的必然性和永恒性呈现才能让原始人心安。这是原始人珍贵的本能反应,一种理智和理性认知还未完全成熟的直觉状态。

移情冲动随着人类理性的发展逐步显现。知识的不断获取内化成自身的安全感,人类自身已成为衡量一切的尺度,“世界不再是陌生的和无法企及的或具有神秘伟岸特质的东西,而不过是他的自我(ego)的生动实现”[7]22。古典人的艺术“意味着用可视形式确定理想化过程,其中他使自己的感觉合乎于周围生动的世界:他不再回避现象的偶然性,而只是把它们提炼为一个有机的、平稳的秩序。换句话说,就是通过他的趋向生命情感的内在对应点来提炼它们,这种情感,他已快乐地意识到了。现在,每一种艺术的再现似乎都可以说是这种基本的、他已日益有所意识的、趋向生命的情感的登峰造极”[7]25-26。有机能带来人们的审美享受(der sthetische Genu ),也即一种客观化的自我享受(der Selbstgenu )。然而,这种有机却在哥特艺术的形式意志里被抹除了。沃林格在哥特式的线条中发掘出一种超感官的精神表现,“在这种线条的奇想中,伴随着它的没有任何有机性截肢的、被狂热地提高了的活动性,我们发现了对于创造一种非感官,或者毋宁说一种超感官的精神性表现的世界的强烈渴望”[7]60。吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)注意到沃林格的这种发现,他指明:“野蛮艺术,或者哥特艺术(从沃林格定义的广义上讲),以完全不同的另外一种手法,也打破了有机的表现……沃林格找到了这一疯狂的线条的定义:它是生命,却是最奇特、最集中的生命,是一种无机的生命力。它是一种抽象,却是一种表现主义的抽象。”[8]

回到纽曼,新的问题摆在我们面前。纽曼艺术中的原始主义倾向何为?与之前的现代艺术家显露的原始主义倾向相比,其特殊性在哪儿?厘清这些问题需要结合纽曼作品的命名、他的生活背景以及进行创作时的所思所想等因素。

二、纽曼的原始主义倾向与情感隐喻

纽曼在关于自己创作的一次专访中提及其创作方式,坦言自己更像一位受直觉影响的画家。他在画作的创作与呈现进程中没有事先呈现绝对性的计划,也不太打草稿,他倾向于那种无示范、无教条和无系统的状态。因此,纽曼每一次创作都是一种没有既定目标的开始或发生,是一种对于“已完成”的绘画的不屑一顾。[9]哈罗德·罗森伯格(Harold Rosenberg)对他的这种创作态度做出了偏向哲学层面的评价:“绘画不是一次形状、颜色、线条的组织,它是一个庆祝仪式,是一个事件,是未知的召唤。”[10]在此种情形下,头脑中没有预先的教条认知,没有想要表现出来的既定图式,画面所有的萌生之物纯然出自艺术家此时此刻头脑中或者意识中所感受到的情感迸发,艺术家本身的情感因而起了莫大的作用。纽曼自己也表明其创作来源于情感召唤的重要性,他强调“我们不用基督、人或‘生命来建造教堂,而用我们自己的情感来建造”[11]173。

依据迈克尔·莱杰(Michael Leja)的阐述,纽曼在纽约画派中还有一个特殊的身份,他属于“神话制造者”(myth-makers)中的一员。阿道夫·戈特利布(Adolph Gottlieb)、克里福特·斯蒂尔(Clyfford Still)和马克·罗斯科(Mark Rothko)也同纽曼一起,被莱杰纳入了这个范畴。在第二次世界大战之后,许多人开始思考关于人类自身的境遇问题,这在过去以物质科学研究为主导的时期并没引起太多关注。科学除了带来社会进步与乌托邦期待,也同样引来了战争中的痛苦与悲剧。“神話制造者”们意识到,现代人的生活从本质上说“与‘原始人那些具有悲剧和恐怖色彩的生活体验没什么区别,后者还可为前者提供某些启示”[12]50。纽曼因而也在艺术创作中融入自己对于这些问题的思考,形成了自己的原始主义倾向。

恐惧感是纽曼原始主义倾向的维度之一。纽曼对原始艺术中“恐惧”的描述,比其他几位“神话制造者”更加详细。譬如,纽曼曾提及原始部落艺术中三种不同的恐惧对象,非洲黑人艺术的恐惧对象是丛林,大洋洲土著艺术恐惧的是其中透露出的巫术感,墨西哥艺术则蕴藏着对力量的恐惧。[13]可见,纽曼认为原始人艺术中表达的恐惧来自周围环境及其不确定性。在另一篇文章中,纽曼还将恐惧对于原始文化的意义同悲剧之于古代文化的意义进行类比:“埃及的悲剧表达了一种必然性,它是个人的生存宣言。而希腊悲剧则不是本体论意义上的,它表达了一种社会性的观念,它与个人行动造成的混乱相关。”[12]81当转到现代人自身时,纽曼却指明“现代人的恐惧就是他自己”[12]87。具体而言,纽曼讨论的是战争带来的恐惧。他认为人们不用再面对一个神秘世界,超现实主义者预言的战争将人们内心的恐惧夺走了,毕竟广岛事件不是出自美国人之手吗?纽曼认为,现在人们的恐惧变得和生活一样现实,人们面对的更像一种悲剧性的局面,并且是一种行动的悲剧,是一种不论个人表现得多么无辜英勇都注定挥之不去的新的命运,仿佛每个人都生活在希腊戏剧之中,每个人都是俄狄浦斯。[12]87-88由于这种人与人之间的复杂关系,人成为现代罪恶的来源,贯穿在了纽曼的情感之中。

精神直觉则是纽曼原始主义倾向的另一维度。借助这种精神直觉的匮乏,“神话制造者”们对现代生活中充斥的世俗主义、物质主义与科学主义进行了批评。在他们看来,“原始艺术有崇高、超然和宗教性的一面,他们常常把这些拿来与肤浅的、唯美化的、物质主义的和‘仿英雄化的当代西方艺术进行对比”[12]97。纽曼也在对一些前哥伦布时期艺术的描述中暗示了对这种精神直觉的向往:“我们可以说,这类似乎是一种来自人类灵魂深处的宗教艺术。阿兹特克人的圣像中包含着西欧宗教艺术所不能超越的悲恸。”[11]64纽曼对于精神直觉的向往,也是20世纪40年代美国反理性文化思潮的一部分。

这种原始主义倾向的精神直觉在纽曼画作的命名中得到表征。例如《太一Ⅰ》(Onement Ⅰ)、《拜苦路》(The Stations of the Cross)、《亚伯拉罕》(Abraham)、《创世纪》(Genesis)等。这与纽曼来自犹太家庭,且曾在大学修读过哲学专业有莫大的关系,纽曼自己也曾表现出对于阅读《塔木德》(Talmud)和《妥拉》(Torah)的兴趣。1966年,纽曼在古根海姆博物馆的个展展出了自己的十四幅《拜苦路》,表现十字架受刑之路,展览的简介和作品的副标题都弥漫着独特的宗教意味。[14]123-124他在展览的简介中写道:“这个没有答案的问题,这么久以来一直伴随着我们——自耶稣起——自亚伯拉罕起——自亚当起——这都是本源的问题。”[14]124关于耶稣受难,希伯来语的版本是:生存(而且所以也是死亡)与意义的和解从未发生过。[14]124在此遗留下的启示里,更重要的是关于存在(Be)的问题。让-弗朗索瓦·利奥塔(Jean-Francois Lyotard)曾在对纽曼的分析中指出:“意义被抛弃以后,艺术家的义务在于创造对‘有(il y a)的见证,回应存在的秩序。对于证物而言,适合的事情是:画作不给予任何解读,更别提阐释了。”[14]124-125展览期间,纽曼在一个访谈中介绍,画作标题的隐喻包含了自己在作画时的感受。其中,包含了他作为艺术家,在生活中对于如何工作、如何存在的意味深长的表达,他表明自己在作画时就像一名朝圣者。

在具体画面上,纽曼以实际行动探索着这种原始主义倾向。《太一Ⅰ》是纽曼艺术创作过程中一幅具有转折意义的作品。作为纽曼创作的一种断裂性转变,此幅绘画的构思用了纽曼8个多月的时间。在画面中,除了拉链和由拉链分割的完全对称的两块色域外别无他物。恰恰是因为不包含其他任何东西,它才更属于纽曼想要表达的原始主义倾向的创世理论。创世之初本是混沌一片,突然的一道裂口开启了世界的起源,画布上的拉链刚好对应了《旧约全书》(Old Testament)描述的那道裂口。正如博瓦所说:“像所有纽曼的先前作品一样,《太一Ⅰ》有关于起源神话,这是这个神话第一次以现在式时态表达出来。这种现在式时态并不是历史化的叙述,而是直接、立刻向观众表达企图,就像一个‘我向一个‘你表达,中间没有第三者的距离……因此,《太一Ⅰ》实现了纽曼为自己的作品设立的目标,给予它的观看者一种‘场所意识(sense of place)。”[3]200

以上陈述偏向于作为创作者的纽曼的视角,分析了纽曼原始主义倾向的两种表现维度,即恐惧感和精神直觉,及其在画作标题和画面中的隐喻式传达。如果考虑观者的因素,观者倘若事先不知道纽曼画作的命名,仅仅站在纽曼画作前进行观望,则很难从其画面中识别出原始主义倾向的隐喻元素。观者不得不调动自己的想象力和原始的直觉本能来尝试性地向纽曼的创作思维靠拢,这个过程已悄然切近利奥塔所谓的“崇高”。

三、崇高与先锋精神

纽曼的画作受到利奥塔的推崇。“利奥塔指出,写作(绘画)不模仿物,也不展示物;写作就是出现,就是出现的时间。”[15]时间在利奥塔的理论中是一个重要概念,利奥塔怀疑总体性话语的元叙事和宏大叙事,他强调多元、差异以及歧义。在时间维度内,利奥塔更偏向于偶然性。这便是奇特的断裂与无法预示的瞬间刹那,即“此刻”,该时间模式可用“事件”来指称。

关于纽曼所述的时间,他的朋友赫斯(Thomas B. Hess)是这般理解的:“这时间是希伯来传统里的场域(Makom)或者居所(Hamakom),那里(là),地方,它是《妥拉》给无法命名的上帝取的名字之一。”[14]127而時间中的“现在”(now),利奥塔认为纽曼不会考虑到是“当下瞬间”(instant présent),不是尊崇胡塞尔(Edmund Husserl)那种用意识组构时间的方式。利奥塔指出,纽曼这种纯粹的“现在”是不被意识所熟知的,也不是意识能够轻易建构的,似乎这种“现在”是使意识没法思考的东西,是意识成功将其识别出来之前的那种浑然状态,类似想象力和知性自由游戏的过程。因此,利奥塔将其理解为发生(quil arrive),区别于作为媒体术语的大事件和小事件,是一种“意外事件”(occurrence)。

“意外事件”能迫使传统的思想惯例中断。传统的思想惯例总是预设一种“有待”,想让未被确定之物得到确定,倾向于一种思维的追问、超越与连续性,总认为所听或者所见不是最终定论,期待总还有什么会接续发生并被思想再确认。然而,这种思想惯例似乎忘掉了一种可能性,也就是什么都没有发生。这种“什么都没有发生”的状态常常会与一种焦虑的感觉相联系。当然,悬念也能伴随愉悦,譬如巴鲁赫·斯宾诺莎(Baruch Spinoza)意义上那种伴随事件而增强的存在感所引发的喜悦,但终究还是矛盾的。

这种矛盾之感在17至18世纪的欧洲被称为“崇高”(sublime)。历史上对于崇高进行过论述的人并不少。朗吉努斯(Longinus)在手稿《论崇高》(On the Sublime)中谈的是修辞术,其捕捉了人的超越性,而这种超越性恰好迎合了它17世纪被布瓦洛翻译为法文进而为欧洲大陆学界所关注时社会转型的需求。[16]当时的欧洲正是马克斯·韦伯(Max Weber)口中的“祛魅的世界”,正在迎接现代性的诞生。埃德蒙·伯克(Edmund Burke)的“崇高”把痛感视作核心。旁观者未受到直接的危险时会将恐惧引发的痛苦感转化成幸存之后的庆幸感,这是伯克认为的崇高快感的由来,其崇高论也充满了五官感受的细致分析。康德(Immanuel Kant)的“崇高”更偏向理性维度。他认为若让主观感受具有共通性,用经验主义的方法明显不够,于是他转向先验。面对像海上风暴、沙漠、火山喷发这样强大的对象时,绝对概念(Iidée dun absolu)会随之被唤醒。当外界超乎理解范畴,想象力失去感性依托时,恰恰适合崇高之孵化。理性于此刻介入,协同想象力向理念飞跃。席勒(Friedrich von Schiller)的崇高论与康德保持着相似的方向,却更加侧重于实践。从17世纪到19世纪,在崇高感的加持之下,人在神退场的世界里似乎有了神的光晕。然而,这种对于超越的渴望似乎过度了。第一次世界大战与第二次世界大战的灾难造成了前所未有的悲剧,人们逐渐怀疑所谓的人类中心主义、启蒙以及理性话语。在詹姆逊、齐泽克和利奥塔等思想家的再阐释之下,“崇高”概念彰显出更复杂的意义,包括歧义、幻觉、僭越甚至虚无。[16]

利奥塔重新审思了康德意义上的“崇高”,力求展现此概念内含的先锋精神。他指出康德崇高论里理性不合时宜地动用了想象力,想象力和理性其实是不可通约的。[17]24理性与想象力的矛盾致使崇高审美只能是“对不可呈现的呈现”(to present the unrepresentable)[17]141。在现代工业社会里,摄影的出现占据了图像那种古典美学开启的领域。更多的“现代画家”也发现,需要呈现与这种技术性产物相区别的不可呈现的东西。视域不仅属于眼睛,也逐渐开拓到了(游离的)精神的领域[14]173,他们逐渐让绘画进入崇高美学打开的场域之下,甚至回溯到原始之中。

崇高也是纽曼艺术创作中想要追寻的状态。他自己就读过伯克的《关于我们崇高与美概念之根源的哲学探究》(A Philosophical Enquery into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful)。他认为伯克对于崇高性质的作品所作的表述过于“超现实主义”化。在纽曼的理解中,“不可表达之物不在那里,或者另一个世界,或者另一个时间里,而是在这件事情上:发生了(某事)”[14]131。在绘画艺术之中,颜色和画作的本身是不可表达的,也是能够作为意外事件发生作用的。纽曼因此借助其作品传达出“在这儿”的信息,它表明了存在的状态。其作品在展示,但是在画面上具体来看似乎又不展示任何东西,不展示再现的其他之物,只是在展现作为“展现”的本身。在这种不展示的瞬间里,生命似乎感受到了作品传达而来的“什么也不说”的强压,迫使生命产生顺行的悸动来穿透这种类似虚无的境遇。这一悸动刹那,也就是利奥塔所谓的为沉沦生命去蔽的“此刻”,一种类似本雅明(Walter Benhamin)所谓的“惊颤”(Chockwirkung)。

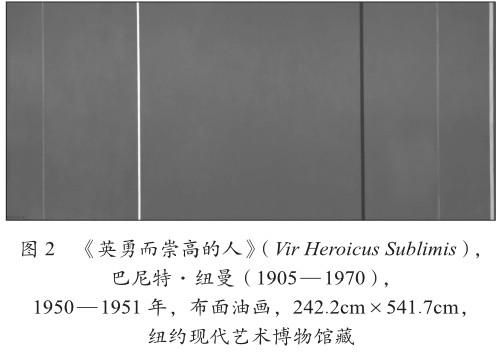

纽曼1950年创作的作品《英勇而崇高的人》(Vir Heroicus Sublimis),是他在没有神话能被称作崇高的时代里去创造一种崇高的艺术的尝试。但这一作品也引发了纽曼和潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)的论争,论争内容大致为对语法问题和既定规则的遵守与突破。纽曼在回击中指明,艺术不仅是需要持守规则的语法问题,更是一种创造。因此,这也展现出了纽曼与利奥塔后现代崇高理论相似的价值取向。纽曼的这种思维是先锋性的、实验性的,他敢于否决,敢于突破,敢于求新。正如利奥塔“以崇高来拒斥总体性的现代性,同时把崇高看作自我超越的现代性的基本情感模式,它注定要由先锋艺术来承担”[18]。正是在崇高美学中,现代艺术(包括文学)才找到自己的驱动力,先锋艺术才为自己的逻辑找到公理。[19]

“崇高审美中始终伴随着不曾闭合的不可呈现性与呈现、未完成性与完成之间的张力,既令人痛苦,也令人愉悦,使人的感知受到了挑战,激发了有别于庸常的‘非人(the inhuman)状态。”[16]“非人”状态在利奥塔那儿分为两种:一种指代科学技术对于人性进行异化所造成的“非人”状态,另一种则指向那种怪异的转变可能性。后者通过惊颤让人着迷的能力,是前者那种建立在技术上的理性系统无法把握和预测的。以这种非理性之“非人”抗击理性之“人”与技术性造成的“非人”,生命才可能迸发出本该有的活力与创造力。

纽曼的作品展现了这种“非人”状态,表达了崇高的先锋精神。巨大画幅里除了几条分割的“拉链”,没有其他具体可辨认的实物或形象,是“无形式的客体”[20]。《英勇而崇高的人》(图2)这幅作品尺寸较大,长约5.42米,高约2.42米。画面本身除了5条带有颜色的条纹外,剩余的所有画面区域都是平铺的红色。当观者站在这样一幅画作之前,很难即时性地从畫面中得到深层次的信息反馈或形象传达。这种情况下,如若继续让目光于画作中停留,需要观者调动十足的精神力进行精神凝聚。这种如同凝视深渊般的情形与伯克所述的崇高场景有相似之处,贴近纽曼回望的那种原始人面对周围自然的状态。

在这种近似虚无的对象里,观者能体会到的恰恰是观者自身感受的过程。理性而机械的日常生活环境里有太多的总体性规约或模式,有太多技术性的程序将人驯化或异化,而在纽曼的这幅《英勇而崇高的人》面前,观者除了面前深渊似的画面别无他物。因此,观者能够从那些经常被驯化的时间流中短暂脱身,让思绪与感官凝固在画面前,凝固在观看之时的当下时刻。这种时间不涉及过去,不预知将来,仅仅是当下,仅仅是此时此地,此种“场域”。面对画面带来的认知阻隔,观者从试着调动感官与想象力的那一刻起,就为那被平庸生活磨得麻木的灵魂注入了新的活力。纽曼也曾在对此画的声明中表示,希望人们能近距离地观看。近距离观看能够压缩观者的观看范围,让观者视点只落于画面那赤裸的平铺的“颜色深渊”,而不被画框或者画框之外的任何物质打扰,以此促进观者的“沉浸感”,迫使观者更集中注意力于对画或“深渊”的凝视。这样一来,观者与纽曼的画面就构成一种参与的关系,而不是被动的反应。[21]恰如利奥塔的“此时此地”:正是现在的这里才有这幅画,此外什么也没有,这就是崇高。[14]104观者无法于画面中直接找寻出那“英勇而崇高的人”,而唯有依托对纽曼此幅画作的参与,才可实现一种崇高的情感体验。[22]

梅尔·博赫纳(Mel Bochner)描述过一个有趣的案例。其曾目睹过一位驻足于《英勇而崇高的人》画作前的观者,这位观者几乎满身红色。博赫纳意识到这是照在画上的光线通过反射,将作品与观者之间的空间予以填充。这是此幅作品对自我的反映,即绘画作为主体对观者的反映,是一种全新的体验。[23]若依据此案例继续深入,也许纽曼此画的更深远价值在于,当观者于该画前驻足凝神,尝试调动想象力,愿意花费时间站在这儿琢磨画内之意时,观者与作品甚至纽曼本身产生了联系,三者在“此时此地”的当下构成了一个事件。观者于这一过程中找寻自我的存在,体会到由自我引发的崇高情感。这将孕育一个别有意味的假设:此时的观者本身是否有可能成为纽曼画作标题“英勇而崇高的人”中那个崇高的人?

结 语

纽曼的作品从视觉上不容易看出具体的实质形象,甚至可能引起艺术批评家们阐释的“失语”现象,因为着实很难阐释。或许,这恰恰是纽曼创作的初衷。纽曼跟随的是自身强烈的情感,他不依赖传统,不像文艺复兴时期的画家为教会服务,也不屈膝于宏大叙事的意识形态。他尊崇情感召唤,用隐喻的方式创作出这些色域以及“拉链”。他希望传达的是带有原始主义倾向的恐惧或精神直觉。重要的已不再是去强行解读“拉链”和色域的具体含义,而是观者站在画作面前沉思凝视的过程。这是引导观者对自我精神直觉的关注,对“此时此刻”的关注。在纽曼的作品面前,人们“此时此刻”不再需要仰视权威,不再受到各种生存压力的裹挟。观者可以通过尝试感知作品进行自我反思与自我重构,振奋被平庸生活磨得麻木的灵魂,经历充满个人性的生命体验,回溯如原始人恐惧周围未知环境般的直觉状态,这便是崇高。正如哈罗德·罗森伯格(Harold Rosenberg)所述:“对于纽曼而言,绘画是一种实践崇高的方式,而不是传达它。”[24]

参考文献:

[1]克莱门特·格林伯格.艺术与文化[M].沈语冰,译.桂林:广西师范大学出版社,2015.

[2]迈克尔·弗雷德.艺术与物性:论文与评论集[M].张晓剑,沈语冰,译.南京:江苏美术出版社,2013.

[3]伊夫-阿兰·博瓦.作为模型的绘画[M].诸葛沂,译.南京:江苏凤凰美术出版社,2020.

[4]奥尔特加·伊·加塞特.艺术的去人性化[M].莫娅妮,译.南京:译林出版社,2010.

[5]赫尔曼·巴尔.表现主义[M].徐菲,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1989:88.

[6]威廉·沃林格.抽象与移情:对艺术风格的心理学研究[M].王才勇,译.北京:金城出版社,2010.

[7]威廉·沃林格.哥特形式论[M].张坚,周刚,译.杭州:中国美术学院出版社,2003.

[8]吉尔·德勒兹.弗兰西斯·培根:感觉的逻辑[M].董强,译.桂林:广西师范大学出版社,2007:151.

[9]Newman, Barnett. "Frontiers of Space: Interview with Dorothy Gees Seckler"[J]. Art in America, 1962(2).

[10]Rosenberg, Harold. "Icon Maker"[J]. The New Yorker, 1969(4).

[11]O Neill, John P, ed. Barnett Newman: Selected Writings and Interviews[M]. Berkeley: University of California Press, 1992.

[12]迈克尔·莱杰.重构抽象表现主义:20世纪40年代的主体性与绘画[M].毛秋月,译.南京:江苏凤凰美术出版社,2014.

[13]Newman, Barnett. "Art of the South Seas"[J]. Studio International, 1970(2).

[14]让-弗朗索瓦·利奥塔.非人:时间漫谈[M].罗国祥,译.北京:商务印书馆,2000.

[15]肖鹰.目击时间的深渊:利奥塔美学评述[J].国外社会科学,1996(2).

[16]陈榕.西方文论关键词:崇高[J].外国文学,2016(6).

[17]Lyotard, Jean-Francois. Lessons on the Analytic of the Sublime[M]. Elizabeth Rottenberg, trans. Standford: Standford UP, 1994.

[18]刘冠君.崇高·先锋·正义:利奥塔的崇高美学思想评析[J].中国社会科学院研究生院学报,2015(3).

[19] Lyotard, Jean-Francois. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge[M]. Geoffrey Bennington and Brian Massumi, trans. Mineeapolis: University of Minnesota Press, 1984. 77.

[20]Lyotard, Jean-Francois. The Inhuman: Reflections on Time[M]. Geoffrey Bennington and Rachel Bowlby, trans. Cambridge: Polity, 1991. 126.

[21]张敢.绘画的胜利还是美国的胜利:美国抽象表现主义绘画研究[M].南京:江苏凤凰美术出版社,2021:160.

[22]宋寒儿.以崇高之名:巴奈特·纽曼艺术的视觉体验与形式转向[J].美术观察,2022(6).

[23] Shiff, Richard, et al. Barnett Newman: A Catalogue Raisonné[M]. New Haven: Yale University Press, 2004. 85.

[24]Rosenberg, Harold. "Meaning in Abstract Art (Continued) "[J]. The New Yorker, 1972(46).

(責任编辑:冯静芳)

a 此术语参照科林·罗德(Colin Rhodes)在《原始主义与现代艺术》(Primitivism and Modern Art)中的相关阐释。他强调“原始主义”一词用于描述现代艺术的大部分发展趋势,从19世纪90年代的象征主义和新艺术运动到20世纪40年代的美国抽象表现主义。与这些艺术运动不同,原始主义并不是指一个有组织的艺术家群体,甚至不是在特定历史时刻出现的一种可识别的风格,而是汇集了艺术家在这一时期对原始观念的各种反应。原始主义也不仅仅包含对非欧洲艺术的简单形式借鉴,还包括对原始心智的兴趣或更根本的思维与观看模式的探求。Colin Rhodes: Primitivism and Modern Art, Thames and Hudson, 1994, page 7-8.

b 加拿大学者查尔斯·泰勒重点论述了现代性的三个隐忧:在个体层面上,个人主义追求导致意义的丧失与道德视野的褪色;在社会层面上,工具理性的泛滥导致价值的单一;在制度层面上,共同体的崩溃导致个体独自面对巨大官僚体制时的无力感与自由的丧失。参见查尔斯·泰勒:《现代性之隐忧》,程炼译,中央编译出版社2001年版。