现代摄影的起源:欧仁·阿特热与其旧巴黎摄影

谈论城市摄影或现代摄影时,法国摄影家欧仁·阿特热[1]是一个绕不开的对象。相比于闻名遐迩的纳达尔、亨利·卡蒂埃-布列松与奥古斯特·桑德等人,阿特热只是在法国超现实主义运动中取得了一定的名气,并未获得许多关注。马丁·杰伊(Martin Jay)在一部20世纪法国视觉史著作中也认为这位摄影家“没有得到应有的注意”[2]。事实上,阿特热及其旧巴黎摄影对于现代摄影的发展而言具有一定的起源意义。重新认识阿特热,更是对现代摄影的历史与现实问题进行索隐的一种尝试。

一、阿特热及其旧巴黎摄影

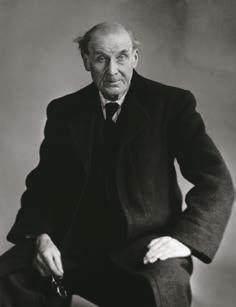

许多人或许会将阿特热视为一位摄影艺术家:他会怀揣着时髦的照相机在巴黎各个角落捕捉路过的行人、无人关注的街角,用自然的光影与人为的建筑搭建起完美的构图,在某个露天咖啡馆等待着某一个温情的瞬间,试图捕捉到日常生活中琐碎而动人的事物,然后回到舒适的工作室,精致地处理着底片……如果肖像照可以恰如其分地呈现人的性格,那么贝伦尼斯·阿博特(Berenice Abbott)镜头中的阿特热便与“艺术家”几无联系:佝偻的身形被黑色大衣包裹得严严实实,杂乱稀疏的头发颇显苍老,他与“劳动者”“生产者”一类形象似乎更为贴近(图1)。

阿特热确实不是如上所述的“摄影艺术家”,他的摄影作品在其生前也从未举行过个人展览或被拍卖至高价,确切地说,他只是一个以出售照片为生的普通摄影从业者。即使便携的胶卷相机业已面世,也未能替换掉他用了一辈子的老式木制相机。巨大而沉重的摄影机器,也意味完成旧巴黎摄影的任务十分不易。

阿特热的摄影基本围绕着“旧巴黎”而展开。1900年前后,阿特热已经具备成熟的摄影技能,可以应对各种拍摄条件和对象,并且逐渐显现出以旧巴黎为主题的拍摄意图,大量的旧巴黎影像产出于1900至1915年间。收藏爱好者、巴黎遗迹保护组织团体也成为他的主要经济来源。同一时期,阿特热自主编选了7本关于旧巴黎的摄影集,最早的一本《旧巴黎的艺术》(LArt dans le Vieux Paris),共收录60张照片,记录了不同地点的宾馆、公园及街道的装饰,如大门、楼梯、墙壁花纹和室内装饰等。之后的六本摄影集包含着内容更丰富的照片文献,被出售给了巴黎国家图书馆。“一战”之后,晚年的阿特热仍不辞辛苦地拍摄着巴黎的城市景观,保持着进一步的摄影探索。通过这几十年如一日的拍摄活动,阿特热默默地积累下巨量的摄影文献。

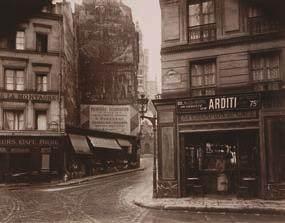

阿特热的成名要归功于美国摄影家曼·雷(Man Ray)和超现实主义者们。“一战”后,超现实主义运动在欧洲大陆进行得如火如荼,在文学、绘画、音乐及摄影诸领域掀起了反抗传统的风潮。当时,曼·雷与阿特热居住在同一条街道,偶然购买和收藏了阿特热的一些作品,并推荐了后者的几张照片作为《超现实主义革命》杂志的插图。其中最著名的一张被用作1926年第7期的杂志封面,被命名为“最后的皈依”[3](图2)。这些插图与超现实主义作家们梦幻离奇的文字表达共同展现着超现实主义运动的先锋性。但是,这些照片并没有署名“阿特热”,甚至标题都与他无关。曼·雷曾回忆道:“当时阿特热69岁,一些厚颜无耻的超现实主义年轻人,想用他‘日食的照片作为《超现实主义革命》杂志的封面,但是超现实主义者将其改名为‘最后的皈依。阿特热告诉他们:‘不要把我的名字放在上面,这些只是我制作的文献。”[4]

“改名”体现了超现实主义者与阿特热在摄影理念上的距离,可这并不妨碍超现实主义者们因这几张照片而注意到后者,并予以颇高评价。德斯诺斯(Robert Desnos)将阿特热的摄影作品定义为抒情纪实(lyrical documentary)摄影,认为阿特热以造梦和制造震惊的非凡目的记录整个巴黎,以一种敏感性和现代性聚焦于城市生活,并评价道:“这些并不是遗落在图书馆的艺术家相册,而是诗人留给诗人的视界。……这个城市正在死去。它的灰烬四散,但是梦中的首都,由阿特热创造,在明胶一般的天空下升起了不可征服的壁垒。街道的错综复杂宛如河流。”[5]阿尔伯特·瓦朗汀(Albert Valentin)把阿特热的作品看作是一首对当代世界的抒情诗,将巴黎重新发明为一种“大脑中的风景(cerebral landscape)”,类似于兰波、洛特雷阿蒙和奈瓦尔所创造的当代抒情方式,在事实与梦境之间保持了一种平衡,不会让观者脱离现实而沉于幻想,也不会使其被传统的普遍规则所同化。在他看来,阿特热的旧巴黎影像“都有一种发生别处、在更远处的气氛”,旧巴黎与现实巴黎的时间距离、摄影作品所具有的陌生感,带给观者一种不适的经历,这就是一种现代性的体验。[6]这些称赞尽管都是阿特热去世之后的事情,但也体现了超现实主义运动与他的旧巴黎摄影之间的亲缘性—通过揭示现实之上的某种“真实”,来发挥颠覆和批判社会的作用。

超现实主义运动确实让阿特热的作品一时洛阳纸贵,却也让他被贴上了“超现实主义”的标签。需要区别开来的是,阿特热的摄影并非一时冲动的艺术实验,不是工作室里的光影游戏,而是与生活、城市、社会联系紧密的实践活动。相比于“一战”前才开始的超现实主义运动,年长的阿特热早在几十年前就已携着相机在现代化的巴黎城区寻找着隐秘的真实。与其说,阿特热与超现实主义者是伯乐遇知音,不如说二者是正当其时的一场邂逅,这也能解释先锋实验艺术与纪实摄影在20世纪为何又各自走上不同的发展道路。因此,认识阿特热,要回到旧巴黎摄影之中,而非在超现实主义的抒情面纱之下。

二、摄影将城市从灵韵中解救出来

本雅明是第一位将阿特热评价为超现实主义摄影、新客观主义摄影等流派先驱的理论家,他意识到阿特热作品的伟大意义在于“将对象从灵韵(Aura)中解救出来”[7],这也是现代摄影的历史功绩。关于本雅明的这句话,很多学者都对“灵韵”进行过阐释和溯源,在宗教神學和艺术理论的话语里找到了一些根据,在此不做赘述。就阿特热而言,旧巴黎摄影如何启迪现代摄影,只有回到“用摄影去记录巴黎”的历史语境里才能得到理解。

法国是最早注重保护历史遗迹的国家之一,除了最早建立保护文化遗产的法案之外,还成立了专门的文化遗产保护机构,如历史古迹委员会。1851年,这一委员会执行了著名的“日光照任务(Missions Héliographiques)”[8],最早运用摄影文献来记录建筑。19世纪下半叶,城市摄影文献的收藏主体仍然只有国家政府部门,如图书馆、档案馆和博物馆,代表性的就是1880年第二帝国时期建立的巴黎卡那瓦雷历史博物馆[9]。经过这一历史发展过程,摄影才成为阿特热口中的“文献”。“一战”之前,阿特热的主要生计就是这类摄影文献,主要出售给政府机构。所以,完成拍摄是当时摄影师的主要任务。

正是在这样的背景下,阿特热的旧巴黎摄影才体现了其独特性:以个人视角主動拍摄、记录、编选和收藏巴黎城市的一切。早期摄影出版物的第一张照片往往是建筑和城市,这预示着城市摄影的潜能。相比使对象畏惧甚至拘谨的肖像摄影,城市摄影的形成与发展符合拍摄对象的自身特性。作为人类居住、生活的场所,城市始终不断地受到注视和观看,面对镜头,它只能被直接、如实地记录下来。而且,照相机作为人眼的延伸,帮助人们不断向外探索,向外观照,投合了摄影与城市结合的趋势。然而,在肖像摄影随着资产阶级的制相愿望而兴盛时,城市摄影自主发展的空间却遭受了压制。阿特热的旧巴黎摄影所体现的个人自主性,正是暗合着摄影与城市必然结合的趋势。城市将从摄影当中浮现出来,被人对焦、观察、注视和看见。就像绘画与风景的关系一样,在摄影的帮助下,城市不仅是一个物理空间,而是作为文化中介而具有双重作用:城市是权力关系的空间化结果,是既定的、必然的,人们被动地处于这一关系中;同时,摄影让观者对城市这种秩序关系进行质询,同时也质询自身,在这一秩序关系中寻求自己。[10]因此,城市从人群肖像的背景中被解放,变成照片的主体。在此基础上,面对墨守成规的肖像摄影及其死气沉沉的氛围,阿特热“第一个站出来将如此氛围洗刷一新,驱除了照片上的死气,开始将对象从灵韵中解救出来”[11]。城市不再是早期肖像摄影背后的模糊远景,也不是工作室内虚假的道具置景,也不是宗教圣人像背后的那轮为托举神性而遮蔽世俗背景的光晕。在摄影面前,人为的因素被悬置了,一种属于现代的真实被解救了出来。因此,超现实主义为阿特热摄影所附加的抒情评价,并未切中其揭示能力,反而对其重新赋魅,削弱了城市摄影所具有的批判潜力。

那么,阿特热的旧巴黎摄影又呈现出怎样的特点呢?阿特热记录的对象是16—19世纪巴黎街头仍存的建筑细节,关注点是一切与过去生活相关的微小事物。须知,19世纪末的巴黎经过奥斯曼改造后成为世界的首都,吸引着全世界的人们。而改造的代价是巴黎城区的古老建筑被摧毁了近三分之二,仅有如巴黎圣母院、新桥等地标性建筑得以幸存。然而,阿特热几乎总是忽略了这些“伟大的看点和所谓标志性事物”[12],在数以万计的街景照片里,关于巴黎圣母院等地标建筑的照片只是其中非常少的一部分。对他来说,残留着生活痕迹的过去事物才是真正的旧巴黎。就像另一位热衷旧巴黎的画家乔治·凯恩(George Cain)所认为的那样,只有现代巴黎城区的偏僻角落,才构成真正属于巴黎的风景,“尽管有缺点和瑕疵,但那个时期的巴黎有自己的魅力”[13]。

阿特热摄影的另一个显著特点是重复性。他会多次拍摄单个物体或场景,一次性拍多张,过一段时间会返回现场,再次拍摄多张照片;他还会拍摄很多同类型的事物。重复性的艰辛工作体现了阿特热对旧巴黎的热爱,也突出并揭示了这些微小事物的价值和意义,它们恢复并构建了旧巴黎的整体形象。在这一过程中,城市街景中随处可见的微小事物本身在观者眼中重新得到注视,也获得了生机,得到了解放,它不用服务于某个主体,而是成为照片主体。同时,阿特热摄影的重复性并不是完全的复制,它保持着动态的观察。阿特热以某些古老的建筑作为参照,从不同位置记录周围街道的细节变化,这也揭示了整个巴黎社会的历史变迁。通过这些重复的变与不变,阿特热的照片构建了立体的、动态的及充满细节的旧巴黎城市,也透露出明显的社会观察意识。比如面对圣艾蒂安-杜蒙教堂,阿特热时隔二十年从不同角度拍摄了这条街道(图3、4、5),虽然教堂一直处于中心位置,却逐渐隐匿在照片深处,琳琅满目的广告、标识和商铺占据了大部分画面,成为前景。这座教堂及其街道,见证了巴黎中世纪的宗教狂热和法国大革命的激情,从一时的圣坛落入几将被摧毁的地步。这些照片如实记录了街景的变化,记录下时代的浮华,同时也记录下那些已沉淀为微小的事物。这就是包含着真理的历史,真理如同珍珠,沉淀在历史的河床深处。对于社会学家和历史学家而言,这些城市景观的变化是不可多得的文献材料,更需要反复追问和打捞的是其中真理的闪烁微光。

新旧变迁的张力也体现在阿特热摄影集的整体设计中。阿特热摄影集所包含的对象横跨16—19世纪,这些照片显示,有些旧事物被很好地保留在新的环境里,也有些旧事物被驱逐在视野之外,变成废墟,最后成为新址的地基。阿特热后来制作的6部相册分别以内饰、车辆、商铺和橱窗、招牌外饰、贫民窟和城墙为主题,前四个相册属于城区,后两个是郊区。随着巴黎市区发展,城区改造将部分市民排挤到市区之外,也逐渐形成贫民窟围绕市区的形态,城区不断外扩,贫民窟也进一步外迁。在呈现城区的摄影集里,巴洛克风格、青春派风格、古希腊罗马式与现代式的纹饰,木制的、铸铁的招牌和广告,拉货的、拉客的、居住的、轧路的车厢,高档的玻璃橱窗和杂乱无章的货摊,都被阿特热编选了进来,他显然已经注意到这些细节代表着某些意义。尤其是室内装饰一册,床、书架、壁龛、装饰画、餐桌等的风格区别之大,远胜于其他几册,他还用“艺术的(artistiques)”“精致的(pittoresques)”和“市民阶级的(bourgeois)”等三个词语作为这一册的副标题。这些风格各异、时代不同的物件被市民阶级收集起来,构成了他们的生活。“起居室就是世界大剧院的一个包厢”[14],阿特热甚至需要用数张照片才能拍摄完起居室的家具和装饰(图6)。无论是变成一种文化记忆,还是附庸风雅的玩物,旧巴黎的遗留物像这样堆积在现代城区中,醒目又虚幻,如同一个游荡的幽灵,就如本雅明所观察的那样,“这些照片展示的城市犹如一间搬空的屋子,尚未找到新屋主”[15]。另一方面,棚户房或由马车改造而成的“房车”是穷人们的居所(图7)。阿特热几乎不拍摄任何室内场景,穷人们和仅有的财产站在一起,一览无遗,被完整摄入其中,这些照片是其作品中最常出现人物的一类。在这些事物所构成的新与旧、富裕与贫穷、城区与贫民窟的并置关系下,这些影像虽未指明城市生活中的阶级差异,但却透露出阿特热已经意识到摄影作为社会观察手段的效用:照相机能够穿透居住的空间限制,而摄影集可以将城市的时间变化具象化。

阿特热通过摄影解放了旧巴黎这座即将被遗忘的城市,让旧巴黎以可见的影像进入大众视野。借此,人们得以更清楚地意识到,城市不仅是一个居所,更是一个融合了政治、历史与文化的意义空间,需要被注视、观察,乃至批判。同时,阿特热的摄影经历也体现了摄影的历史性变化:摄影正在从一种记录工具变成一种观察手段。这基于一种普遍的认同:摄影的客观性正在不断被接受、验证和深化,它不仅可以记录客观现实,甚至能穿透现实的表象,用以观察社会真实的本质—这正是现代摄影的起源。

三、现代摄影的起源

對于摄影的起源,我们会想到达盖尔,会注意到暗箱,甚至追溯至小孔成像,这些新发明、新发现是时间意义上的起源时刻,一种新的事物似乎可以明确地标明下一个时期的起点。但是,这些时刻其实也是晦暗不明的,摄影的观念并不仅始于某个新发明的装置,就像本雅明和罗兰·巴特二人均未将摄影的起源界定为照相机的发明时刻。不仅如此,本雅明提出了另一种认识起源的方式,即从一些微妙时刻里捕捉到起源观念的显现,如其所说:“因为起源的理念所包含之物所拥有的历史只是一种内容,而不再是该物所涉及的一个事件。只有在该物内部才有可能了解历史,而且不再是漫无边际的意义上的了解,而是与本质性存在相连的意义上的了解,这样的意义可以将历史标记为该存在之前与之后的历史。这些存在之前与之后的历史,作为其获得拯救或者其汇入理念世界地域的标志,不是纯粹的历史,而是自然的历史。”[16]也就是说,历史的十字路口,正是进入起源和理解本质的微妙时刻,一些新旧关系在矛盾的辩证中都得以清晰而客观地显现。在摄影中,如早期摄影与绘画之争、20世纪前后摄影的艺术身份之争……都是不同阶段的十字路口,也形成我们进入摄影本质世界的数道窄门。在本雅明的摄影史中,阿特热就处于摄影现代之前与现代之后的起源时刻,即摄影作为记录工具与摄影作为观察手段的晦暗起源。

因此,我们需要注意到阿特热身上的矛盾性:他不仅是一位摄影家,同时也是一位收藏者,其身份的矛盾也是摄影与收藏的矛盾。阿特热曾颇为自豪地说道:“我可以说我拥有了旧巴黎的一切。”“拥有”说明了摄影的物化功能,即将现实世界物化成照片文献,可以被获得者占有。本雅明同样也指出过,摄影技术的可复制性将不可接近之物变得能够被接近和被占有,那些独一无二的事物从被大众膜拜变成向大众展示,从而触及了某些崇高之物的原真性与真实性的核心。[17]那么,原真性与复制性的矛盾如何在阿特热的摄影中得到调和呢?

就收藏而言,收藏品的独一无二性与原真性更具亲缘性。当阿特热将旧巴黎拍摄成海量便携的照片时,其实也将现实的旧巴黎景象变成一种可以被占有的物质财富,从而满足自己的收藏欲望,如果不是因为生命将尽,他可能不会将自己的收藏出售,如此便也没有了后来的出版和宣传。这些被收藏起来的旧巴黎其实是独一无二的,保持着远离现实的原真性,而不具备面对现实、批判现实的能力。换句话说,本应厚重的旧巴黎只有变“薄”了,才能变成收藏品,被收纳进阿特热狭小的工作室,并进入历史博物馆。另一方面,阿特热对于摄影的敏锐直觉,让他已经意识到摄影作为观察手段的能力。通过摄影,他注意到旧巴黎之于现代巴黎的独特性,并借此将碎片化、不可见的旧巴黎变成物质的、再现的和可见的影像。可复制的旧巴黎影像虽然没有独一无二的原真性,却会带来一种在场感。现实与历史的距离将为观众打开指向真实的通道,人们可以从中看见旧巴黎,反观现代巴黎,为巴黎的未来提供一种可能的启迪,旧巴黎摄影也会因此具有批判现实的力量。虽然阿特热完成了拍摄旧巴黎的理想,但他显然没有物尽其用,旧巴黎摄影只能作为一份“文献”,留待有能力的人去解开谜底。当阿特热的旧巴黎摄影被超现实主义推广,被阿博特出版,摄影的复制性才完成了最后一步,摄影“文献”能够有更多的机会被解读、被批评、被揭示,成为社会发展过程中具有真实意义的历史起源。如果不真正地走向大众,摄影作品就只是一件收藏品,变成可被占有的文化财富,封锁在藏品柜里。那么,摄影的价值就会归结于拍卖行等行会组织的评定,摄影家就必须服从于行业赋值的逻辑和规则,“拥有”就会变成“让渡”,摄影家及其摄影在这个过程中将被异化,摄影的真实性也可能变成虚假的表象。

职是之故,旧巴黎摄影既体现了阿特热的局限性,也标明了他的先驱性。即便对旧巴黎充满热爱,阿特热也无法摆脱收藏者的癖好,即对原真性的膜拜和占有,独一无二的价值仍然是收藏的动机;也正是热爱,驱动着他不断地进行着摄影创作,提供更多可复制的摄影文献,揭露出旧巴黎的重要性。原真性和真实性的综合、摄影家与摄影技术的综合,并非摄影家臣服于技术进步的结果,而是摄影家与技术互相适应、融合的结果,由此形成了具有历史特征的摄影实践,使阿特热成为早期摄影与现代摄影间的桥梁,并以此打开了城市摄影乃至现代摄影的未来。

现代摄影基于观察而得到进一步发展。与阿特热相比,现代摄影师拥有更先进的便携照相机,身处更繁华的现代都市,也更清楚地注意到城市化趋势。现代社会日益显现出都市生活的多样性与差异性,摩天大楼、钢铁建筑、街头路人等要素都成为这些摄影师观察和拍摄的对象,城市摄影逐渐盛行。现代摄影师常将摄影作为一种独特的表达方式,通过构图、快门、曝光等技巧,从都市的冷酷灰暗中构建日常生活之美,让观众获得视觉美感,并反过来塑造观众的视觉,比如阿尔弗雷德·施蒂格里茨镜头下的纽约。当摄影成为表达手段,技术的发展则刺激它形成各种表达形式,由此,纷杂的形式常将摄影师引导至另一种“真实”—用形式技巧建构出来的“真实”。为了实现表达的效果,摄影师的主观性不断渗透进观察过程,侵入视觉观看、道德隐喻、镜头语言等诸多方面,从而建构出自己的摄影作品。但是,观众却需要用更多的精力去辨识、清理与批判这些影像中的“虚假”因素,真实在这一过程中时常遭受损伤和蒙蔽。所以,技术进步在为摄影带来有益结果的同时,也一定程度上遮蔽了摄影作为观察手段的现代特征。换言之,摄影作为观察手段变成了一种潜隐下来的常识,在未能充分展现其现实批判能力之前,就已经被蒙上了眼睛。

当将阿特热的旧巴黎摄影与现代摄影并置时,我们得以暂时揭去现代技术带来的形式面纱,认识到现代摄影不只是追求构图美、色彩美的表达艺术,它更应该是一种关于社会观察的生产实践。阿特热被引介入中国的时间是20世纪90年代。1995年,留学日本的顾铮开始向国内介绍都市摄影,在《中国摄影家》杂志上撰写“都市摄影大师列传”专栏。该专栏的首篇文章便是阿特热。[18]同时期,为了揭示更多社会现实,促进社会发展,摄影家与评论家们正在重新唤起摄影的现代性,强调摄影观察真实的使命。于是,经由顾铮等人引介的阿特热及其影像,在中国开启了他们的旅行,见证了一场现代摄影与中国社会之关系的新思考。这段漫长的历史距离足以让我们观察到摄影与社会携手并进的现代之旅,也可反思中国摄影又在这条路上走了多远。

(舒翔,北京师范大学文学院博士研究生)

注释:

[1] 欧仁·阿特热,全名为让-欧仁-奥古斯特·阿特热, Jean-Eugène-Auguste Atget(1857年2月12日-1927年8月4日),中文译名也为尤金·阿杰、欧仁·阿杰特等,暂无定论。为了更贴合法语发音,本文使用“阿特热”。

[2] [法]马丁·杰伊著,孔锐才译:《低垂之眼》,重庆大学出版社2021年版,第199-200页。

[3] 《超现实主义革命》杂志的几期封面都呈现出与宗教、国家和社会等传统观念决裂的特点,如第3期封面《1925:基督时代的末日》是以一张现代建筑和雕塑的堆叠式摄影照片来讽刺宗教的消亡。《最后的皈依》只是巴士底狱广场上一群聚集着正在观看日食天文现象的路人,阿特热当时拍摄了多张照片,都以“日食”命名。

[4] Molly Nesbit. Atgets Seven Albums. New Haven: Yale University Press, 1992, p.1.

[5] [6] Christopher Phillip, ed: Photography in the Modern Era-European Documents and Critical Writings(1913-1940). New York: The Metropolitan Museum of Art and Aperture, 1989, p.16, pp.18-22.

[7] [11] [12] [15] [17] [德]瓦尔特·本雅明著,王涌译:《艺术社会学三论》,南京大学出版社2017年版,第27页、第27页、第29页、第29页、第48-52页。

[8] 这一任务旨在帮助设在巴黎的委员会保存和恢复法国各地历史遗迹工作。当时法国铁路交通仍处于起步阶段,许多专员亲自到场测画建筑图纸,而摄影保证了更快、更准确的记录。这一事件也是摄影照片作为文献的最早使用之一,同时,历史遗迹作为国家形象的标志性建筑,保护与宣传它们,成为政府加强国民认同、形成集体记忆的策略之一。

[9] 这座博物馆是由私人住所改造而成的、法国最早的城市历史博物馆,也是奥斯曼大改造期间的项目之一,它的目的之一就是收集巴黎城市的歷史遗迹文献资料,以缓和在城市改造中被摧毁的历史建筑所激起的民众情绪。

[10] [美]W. J. T.米歇尔著,杨丽、万信琼译:《风景与权力》,译林出版社2014年版,第2页。

[13] George Cain. Trans by Lawton F: Nooks and Corners of Old Paris. Nabu Press, 2010, p. xxiii.

[14] [德]瓦尔特·本雅明著,刘北成译:《巴黎,19世纪的首都》,商务印书馆2013年版,第17页。

[16] [德]瓦尔特·本雅明著,李双志译:《德意志悲苦剧的起源》,北京师范大学出版社2013年版,第28页。

[18] 顾铮:《旧巴黎影像百科的编纂者:阿杰》,《中国摄影家》,1995年第4期,第50-52页。

责任编辑/何汉杰 郑家伦