岩土工程勘察的质量控制及评价分析

罗忠超

(山东莱克工程设计有限公司,山东 东营 257100)

随着工程建设的快速发展,岩土工程勘察数量日益增加,由于工程勘察是后续工作的基础,因此,保证勘察质量是非常重要的[1-2]。不少学者进行了相关研究,张益峰等[3]分析了岩土工程勘察的要点;刘卫民等[4]解读了岩土工程勘察的规范;陈柏灿[5]分析了岩土工程勘察对基坑施工的影响规律。上述研究均取得了相应的成果,但均未系统地进行岩土工程勘察的质量控制。因此,该文以工程背景为基础,先进行其勘察质量控制分析,并进一步研究了勘察质量的评价方法,结合现场沉降监测成果,评价最终的施工效果,以侧面佐证勘察成果的准确性。通过该文研究,以期为工程提供指导。

1 工程概况

1.1 工程基本信息

某道路工程隶属城市经济区重点建设项目,延伸方向近似南北,其作用主要是承担经济区南北向的交通运输。该道路的基础信息如下。a)设计长度为3459.44m,道路等级为城市主干路,道路宽度为32m。b)交通量的饱和年限设计为20年,面层采用沥青混凝土。c)设计时速60km,车道数为8车道。d)最小曲率一般为160m,极限值为65m。e)最小坡长设计为120m,最大纵坡设计为6.0%。f)最大超高横坡设计为2%,凹、凸曲线最小半径分别为700m和600m。g)最大挖方高度为41.2m,最高填方高度为19.5m。

1.2 工程地质条件

结合项目勘察成果,其地质条件如下。

1.2.1 地形地貌

工作区属丘陵地貌,钻孔高程为384.17m~432.57m,最大高差约49.00m,整体地势起伏较大,仅局部沟谷地段较为平坦。

1.2.2 地层岩性

工作区第四系土层主要为填土层、粉质黏土,其中,填土岩性多为黏性土,多具稍湿~湿,可塑~硬塑状,结构松散,含有一定植物根系;粉质黏土多为残坡积,软塑~可塑状,成分以黏土矿物为主,强度一般。下覆基岩主要为侏罗系遂宁组泥岩,紫红色,泥质结构,薄层~中厚层状,节理裂隙较发育,岩体完整性随深度增加而增加。

1.2.3 地质构造

工作区内未见大构造发育,但节理裂隙较发育,主要可见2组优势节理,其中,节理1:倾向为176°,倾角为80°,间距0.5~2.0m,倾向延伸0.3~0.5m,裂面平整;节理2:倾向为251°,倾角为85°,间距0.5~2.0m,延伸0.2~0.6m。

1.2.4 水文地质条件

区内未见明显地表水,仅在强降雨过程中,在低洼处形成一定的积水。地下水主要为孔隙水和裂隙水,两者赋存特征与常规情况一致,且在本次调查过程中,极少见地下水。

2 勘察质量控制

结合工程实际,岩土工程勘察中的质量控制应从作业人员、材料质量、使用设备和勘察手段等方面入手。

2.1 作业人员控制

在本项目勘察过程中,部分钻机作业人员不重视岩芯的正确摆放,造成技术人员在分层过程中不能有效掌握分层节点,在发现该问题后,对项目现场作业人员岗位责任进行划分,避免出现类似问题。

2.2 材料质量控制

由于本项目所处位置的地层中,存在卵石层,且在钻进过程中遇到了漏浆问题,为保证其顺利实施,采取了水泥护壁措施,因此,控制水泥质量显得格外重要。

2.3 使用设备控制

本项目为道路勘察项目,使用设备主要包括钻机、转运机械等,若各类机械不能正常运行,将会严重影响工期。因此,为保证使用设备正常运行,要求参与作业单位在机械进场前,对所有机械都进行保养处理。

2.4 勘察手段控制

在本项目勘察过程中,除钻探手段外,还有原位试验、室内试验等,各类勘察手段的规范要求存在较大差异。因此,为保证本项目的勘察质量,要求所有作业人员严格按照规范执行。

3 工程勘察质量评价

3.1 评价方法

为有效评价勘察质量,本文结合工程实际及文献[6]的研究成果,提出利用P×C分级法对其勘察质量进行评价。首先,结合本文工程项目的基本特点及第二节成果,先构建其勘察质量评价体系。在评价体系构建过程中,将其结构设计为3层。其中,目标层为“工程勘察质量评价体系”,其后是一级指标,即第2节中的作业人员的控制效果K1、材料质量的控制效果K2、使用设备的控制效果K3和勘察手段的控制效果K4;在一级指标后,再进一步细分二级指标,即K1指标包括作业人员的学历K11、作业人员的职称K12及作业人员的工作年限K13;K2指标包括水泥混合材的准备K21及机械材料的准备K22;K3指标包括设备生产质量K31及设备使用年限K32;K4指标包括原位试验的规范性K41、室内试验的规范性K42及试验成果统计的规范性K43。其次,考虑到1-9标度法具有较强的普适性及有效性,提出利用其实现各评价指标的权值求解,且其求解过程主要包括3步,即判断矩阵的构建、矩阵的一致性检验及权值计算[6],且在此过程中,先对判别指标CI进行计算,如公式(1)所示。

式中:λmax为最大特征值;n为矩阵对应评价指标数。

通过CI值再进一步计算CR指标,如公式(2)所示。

式中:RI为标度参数。

根据一致性检验原理,如果CR值<0.1,那么说明判断矩阵具一致性特征;反之,重新构造判断矩阵。

由于专家法是模糊理论的常用使用方法,其能有效利用专家经验,因此利用这种方法对各评价指标的隶属度进行求解。根据不同专家的经验差异,对不同类专家的评价结果进行折减处理,具体标准如下。a)行业老专家。该类专家的隶属度评价结果不需要折减,即折减系数为1.0。b)高级工程师。该类专家的隶属度评价结果须稍微折减,即折减系数为0.9。c)中级工程师。该类专家的隶属度评价结果须一般折减,即折减系数为0.8。

将各类专家的隶属度评价结果进行折减处理后相加,得到对应评价指标的最终隶属度结果。如公式(3)所示。

式中:li为最终的隶属度值;lik为专家的隶属度;k为专家个数。

最后,结合工程实际,将其勘察质量控制等级划分为4级,各级标准如下。Ⅰ级:质量分为45分,质量等级评分为0~60分,其勘察质量控制差,无法满足工程后续需要。Ⅱ级:质量分为60分,质量等级评分为60分~75分,其勘察质量控制一般,基本满足工程后续需要。Ⅲ级:质量分为70分,质量等级评分为75分~90分,其勘察质量控制较好,能有效满足工程后续需要。Ⅳ级:质量分为90分,质量等级评分为90分~100分,其勘察质量控制好,能完全满足工程后续需要。

3.2 评价结果分析

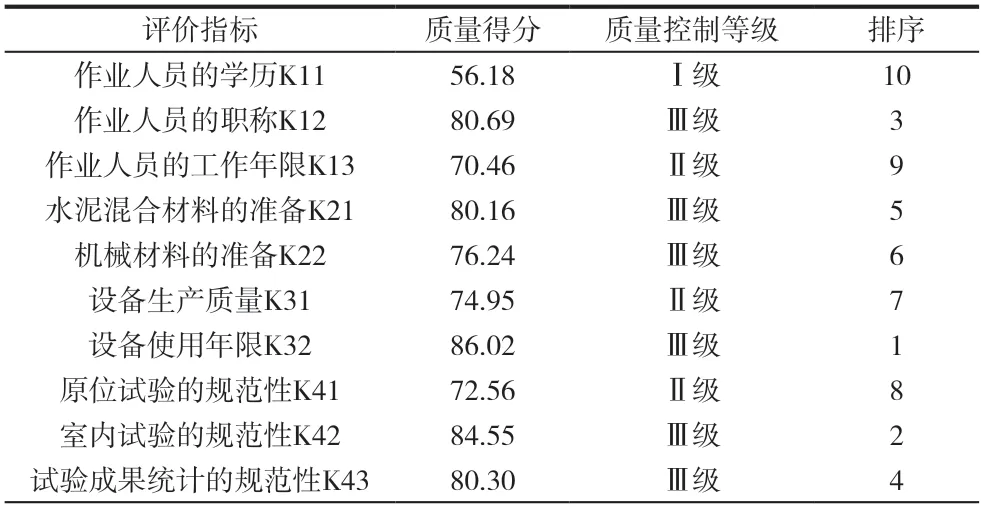

按照第3.1节评价方法,首先,对二级指标的评价结果进行统计,见表1。根据表1,二级指标的质量得分为56.18~86.02,质量控制等级为Ⅰ级~Ⅲ级。其中,Ⅰ级指标有1个,占比为10%;Ⅱ级指标有3个,占比为30%;Ⅲ级指标有6个,占比为60%。相对来说,二级指标总体是以质量控制等级为Ⅲ级时为主。

表1 二级指标的评价结果

根据二级指标质量得分,其质量控制效果排序如下。设备使用年限K32(质量得分为86.02,质量控制等级为Ⅲ级)>室内试验的规范性K42(质量得分为84.55,质量控制等级为Ⅲ级)>作业人员的职称K12(质量得分为80.69,质量控制等级为Ⅲ级)>试验成果统计的规范性K43(质量得分为80.30,质量控制等级为Ⅲ级)>水泥混合材料的准备K21(质量得分为80.16,质量控制等级为Ⅲ级)>机械材料的准备K22(质量得分为76.24,质量控制等级为Ⅲ级)>设备生产质量K31(质量得分为74.95,质量控制等级为Ⅱ级)>原位试验的规范性K41(质量得分为72.56,质量控制等级为Ⅱ级)>作业人员的工作年限K13(质量得分为70.46,质量控制等级为Ⅱ级)>作业人员的学历K11(质量得分为56.18,质量控制等级为Ⅰ级)。

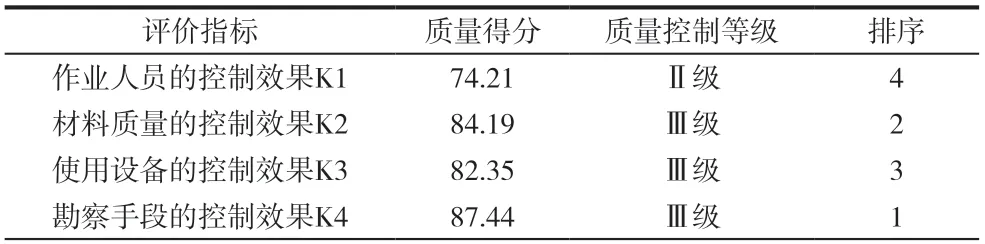

其次,统计得到一级指标的评价结果,见表2。根据表2,从K1指标至K4指标的质量得分依次为74.21、84.19、82.35和87.44,其中,仅K1指标的质量控制等级为Ⅱ级,占比为25%;其余3个一级指标的质量控制等级为Ⅲ级,占比为75%。

表2 一级指标的评价结果

根据一级指标质量得分,将其质量控制效果排序如下:勘察手段的控制效果K4(质量得分为87.44,质量控制等级为Ⅲ级)>材料质量的控制效果K2(质量得分为84.19,质量控制等级为Ⅲ级)>使用设备的控制效果(质量得分为82.35,质量控制等级为Ⅲ级)>K3作业人员的控制效果K1(质量得分为74.21,质量控制等级为Ⅱ级)。

最后,再对项目进行整体勘察质量控制,得出如下结果。

综上所述,本项目的最终勘察质量得分为84.71分,质量控制等级为Ⅲ级,说明其勘察质量控制较好,能满足工程需要。

4 施工效果评价

在道路施工效果评价过程中,为保证其评价结果的准确性,将其思路分为2步。1)在道路施工完成后,按周期进行现场变形巡视。2)在道路上布设沉降监测点,通过变形分析来量化评价施工效果。

4.1 现场巡视结果

在现场过程中,按照1周一次的巡视周期进行巡查,在巡视过程中共发现11条裂缝。其中,有5条较大的裂缝,特征如下。裂缝1:延伸长度6.3m,宽度2.1cm~6.0cm,可见深度约12cm,无下错特征。裂缝2:延伸长度3.8m,宽度1.2cm~4.5cm,可见深度约12cm,无下错特征。裂缝3:延伸长度4.1m,宽度3.9cm~4.2cm,可见深度约12cm,无下错特征。裂缝4:延伸长度2.9m,宽度1.5cm~5.3cm,可见深度约12cm,无下错特征。裂缝5:延伸长度5.7m,宽度2.8cm~4.5cm,可见深度约12cm,无下错特征。

在巡查后期,所有裂缝均无扩展趋势,绝大部分还出现了闭合。因此,巡视结果显示道路变形特征一般,也无发展特征,初步说明勘察控制质量较好。

4.2 现场变形监测结果

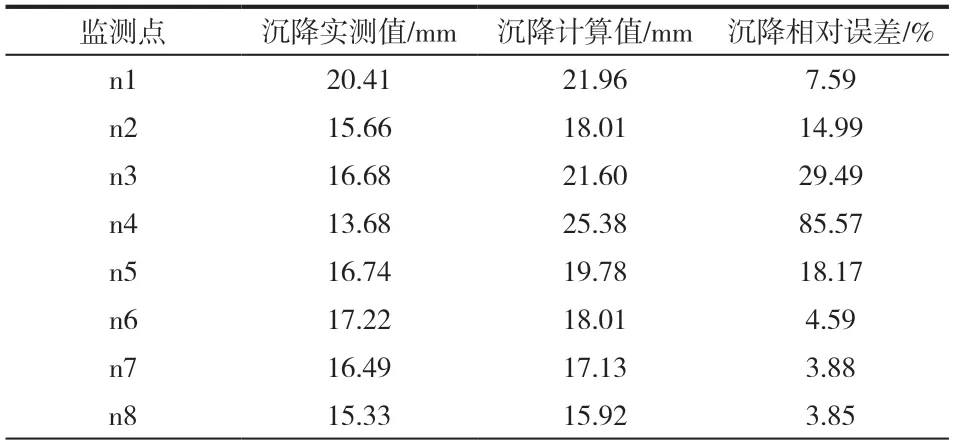

按照论文思路,首先,对道路施工后的沉降变形进行监测,共布设了8个监测点,即n1~n8,共统计48期数据,其最终沉降结果统计见表3。根据表3,8个监测点的沉降实测值为13.68mm~20.41mm,均值为16.53mm;沉降计算值为15.92mm~25.38mm,均值为19.72mm;相对来说,沉降计算值均不同程度地大于沉降实测值,且两者相对误差局域3.85%~85.57%,均值为21.01%。

表3 道路施工后的沉降变形结果

沉降最大值为25.38mm,均小于50mm(变形控制值),因此,说明此道路目前现阶段的沉降控制效果较好。

其次,进一步进行道路沉降变形的变化趋势分析,分析思路如下:将32期~48期沉降变形速率进行区间划分,共划分为5个区间,每个区间4期数据,对各区间的速率均值进行统计,并通过速率均值来评价沉降变形的发展规律。经统计,得到5个区间的速率均值结果见表4。据表4,从区间1~区间5,对应的速率均值变化如下:0.41mm/期→0.32mm/期→0.25mm/期→0.19mm/期→0.12mm/期,有持续降低的趋势,加之区间5对应的速率均值较小,说明道路沉降变形趋于稳定。

表4 道路沉降区间划分后的变形速率

最后,再用表3中的沉降实测值与变形控制值相除,构建累计变形评价指标K,且K值越小,说明沉降剩余变形空间较大,安全性越高;反之,沉降剩余变形空间较小,安全性越低。

经统计,n1监测点的K值为0.408,n2监测点的K值为0.313,n3监测点的K值为0.334,n4监测点的K值为0.274,n5监测点的K值为0.335,n6监测点的K值为0.344,n7监测点的K值为0.330,n8监测点的K值为0.307。通过对比,8个监测点的K值均<1,说明各监测点的沉降剩余变形空间均较大,安全性较高。

综上所述,考虑到沉降趋于稳定,且目前沉降实测值与变形控制值间的变形余量仍较大,充分说明道路沉降变形控制效果较好,侧面说明道路勘察成果的可信度较高,验证其勘察控制质量较好。

5 结语

通过岩土工程勘察的质量控制及评价分析,主要得出以下3个结论。1)在本文项目勘察执行过程中,制定了相应的质量控制措施,主要从作业人员、材料质量、使用设备和勘察手段等方面入手。2)P×C分级法能有效进行项目的勘察质量评价,二级指标的质量得分为56.18~86.02,质量控制等级为Ⅰ级~Ⅲ级;同时,在二级指标评价结果中,从K1指标至K4指标的质量得分依次为74.21、84.19、82.35和87.44。3)通过施工过程中的沉降变形监测,得到沉降最大值为25.38mm,均小于50mm(变形控制值),且变形速率有明显降低的趋势。因此,说明此道路目前现阶段的沉降控制效果较优。