“从0到1”的基础研究内涵、过程与关键问题

张晓旭 周文泳 胡雯

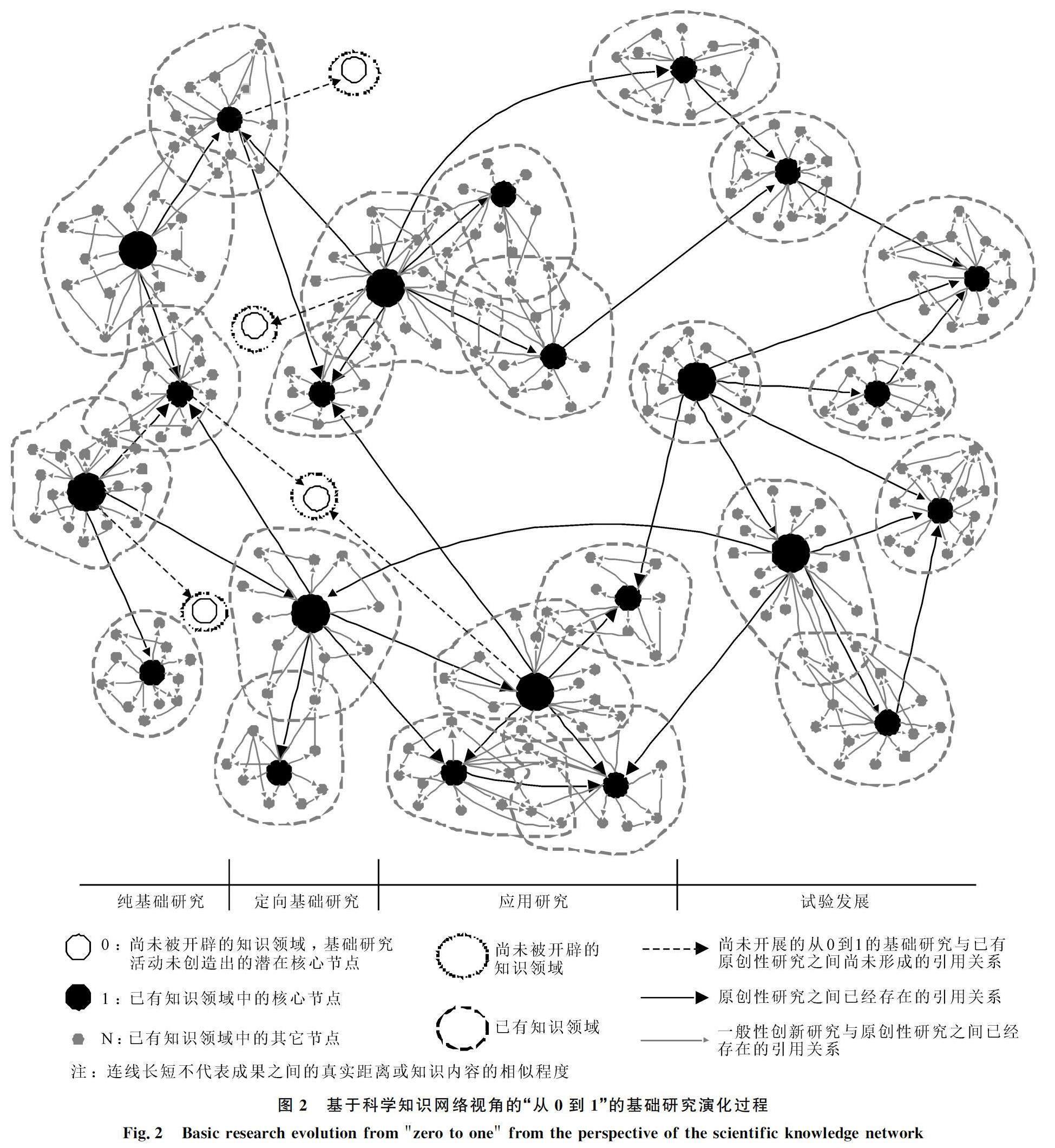

摘 要:加强“从0到1”的基础研究是实现高水平科技自立自强的必然要求,然而,科学共同体和实践领域对其概念尚未形成统一认识。以范式转移为切入点,引入科学知识网络,系统阐釋“从0到1”的基础研究内涵,指出范式转移、开拓性、非共识性是其区别于其它基础研究的重要特征。研究表明:①范式转移程度和科学价值水平是判断基础研究原创性的两个重要维度,通过二维四象限法可将“从0到1”的基础研究划分为重大型、价值型、转变型和微创型4类;②在科学知识网络中,“从0到1”的基础研究过程分为潜在核心节点探索和核心节点形成两个阶段,核心节点的出现兼具规律性和偶然性,核心节点存在差异且会发展变化。明确“从0到1”的基础研究概念和特征对于有效发挥科研评价的筛选与导向功能、优化基础研究资助模式以及构建促进原创的科学建制具有关键作用。

关键词:原创性;基础研究;范式转移;开拓性;非共识性;科学知识网络

DOI:10.6049/kjjbydc.2022090585

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

中图分类号:G301

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2024)08-0001-10

0 引言

当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革加速演进,为跻身创新型国家前列,保证关键核心技术自主可控,实现高水平科技自立自强,加强“从0到1”的基础研究是必然要求[1-4]。2020年1月,多部委联合制定并印发的《加强“从0到1”基础研究工作方案》正式提出“从0到1”的基础研究概念。在宏观层面,加强“从0到1”的基础研究是提升国家科技竞争力的重要举措;在中观层面,开展“从0到1”的基础研究是破解“卡脖子”技术难题以及保障关键领域产业链供应链稳定安全的必要手段;在微观层面,落实“从0到1”的基础研究,支撑国家和经济社会长期发展是对科研团队、科研机构与科技骨干企业创新能力的重要考验。

尽管“从0到1”的基础研究对建设科技强国和推动经济社会高质量发展具有奠基性作用,但与其相关的一些基本概念未在科学共同体和实践领域得到清晰解答。尤其是如何理解“从0到1”原创性?“从0到1”的基础研究内涵是什么?它有哪些特征?“从0到1”原创性概念模糊是产生这些问题的主要原因,根源在于它与“创新”难以区分。因此,阐明“从0到1”的基础研究内涵和特征具有重要意义。首先,本文在明确基础研究概念和类型的基础上,引入科学知识网络理论对“从0到1”原创性进行界定,阐释“从0到1”的基础研究内涵和特征;其次,借助引文网络解构科学知识网络,使得“从0到1”的基础研究更加具象化;最后,聚焦概念模糊所产生的负面影响,从科研评价、研究资助和科学建制3个视角提出相关政策启示。

1 概念界定

1.1 原始创新

创新包括原始创新和一般性创新两种类型。从科学史经验视角看,原始创新具有两个内在特征:一是深刻改变研究领域的整体格局和研究面貌,一般开辟了新研究领域;二是具有颠覆性范式革新意义,一般建立或直接催生了新范式(顾超,2022)。根据上述内在特征,相较于一般性创新,原始创新具有如下独特性特征:一是在知识供给维度上,原始创新可为后续研究提供以往无法获得的独特知识[5],即部分学者所提出的向科学共同体贡献以前从未出现过[6]、具有首创性[7]、从无到有[8]的新知识(新方法、新理论和新学说),而非对科学知识的简单贡献[9];二是在范式供给维度上,原始创新可提供新理论体系和新理论框架以供后续研究参照、模仿,即部分学者所提出的范式转移是原始创新区别于一般性创新的重要特征[8,10-12]。

原创性既是原始创新特性的表征变量,也是衡量科学成果核心价值的重要变量之一[13-15]。目前,原创性评价主要有两种方法:一是同行评议法,主要通过领域内专家打分评价实现对原创性的主观判断;二是引文分析法,主要采用引文网络、文本内容分析等量化方法[16-18]对原创性进行客观评价,本质上是基于科学知识网络的分析方法。此外,原创性具有较大的学科差异。在自然科学领域,原始创新通常意味着产出新发现、新理论和新方法论[19];在人文社会科学领域,原创性含义更加广泛,包括新研究方案、新理论、新方法或新数据应用以及研究新话题或产生新发现等[19]。同时,原创性在自然科学与社会科学内部不同学科之间也存在较大差异[9,19]。

从上述研究可以看出,原始创新与一般性创新的核心差异是识别“从0到1”特征的关键所在。原始创新程度和重要性相对较高,创造出的科学知识是独特的、以前从未出现过的,通过范式转移产生[12],所以原创性知识是“从0到1”的科学知识;一般性创新程度和重要性相对较低,是通过对已有知识的调整、改进、重组或重构,将新系统应用于已经建立的方法、分析和解释,虽然增加了可用数据,却未带来“一个新范式”[9],产出的是“从1到N”的新知识。因此,“从0到1”通过范式转移实现,其中“0”代表没有提出新范式,“1”代表新范式的出现。需要说明的是,“从0到1”并不意味着新范式中的科学知识是凭空创造的。科学知识经历了漫长的发展过程,完全从无到有的科学知识几乎不存在,因此原创性研究是在现有范式和知识的基础上进行的开辟式创新或者颠覆式创新,其价值是通过被其他研究人员不断引用而实现的[5]。

1.2 基础研究

基础研究既是科学研究与试验发展的一类重要研究活动[20],也是科技政策中的常用术语[21]。该概念最早于1945年由美国工程学家Bush[22]在《科学:无尽的前沿》报告中提出,作者认为“开展基础研究时没有考虑实际应用,而是产生了对自然规律的一般知识和理解,一般知识提供了回答大量实际问题的重要方法,尽管它可能无法对其中任何一个问题给出一个完整、具体的答案”。OECD发布的《弗拉斯卡蒂手册2015》明确提出基础研究的概念,并被学界广泛使用,即“为获取关于现象和可观察事实的基本原理而进行的实验性或理论性研究,它不以任何专门或特定应用或使用为目的”[20]。在采用该定义的基础上,美国联邦政府和州政府进行补充说明,认为“基础研究可以包括具有广泛或一般应用的活动,如研究植物基因组如何变化,但应排除针对特定应用或要求的研究,如对特定作物物种基因组进行优化”[23]。相比较而言,我国政府未对基础研究进行明确界定,仅在国家统计局的说明定义中,将“新知识”界定为“揭示客观事物本质、运动规律,获得新发现、新学说”[24],认为基础研究不应局限于自然科学领域,还包括人文社会科学领域[20]。

根据驱动因素不同,可将基础研究划分为纯基础研究和定向基础研究两类[20]。其中,纯基础研究主要受科学家好奇心驱动[25],这类基础研究没有应用方向,在中长期对社会发展的推动作用是潜在、不明确的,私人部门几乎不会对其进行投资,而出于对投入产出效率的考量,公共财政部门对这类基础研究的支持也较少。政府计划和产业需求是定向基础研究的驱动力[25],该类基础研究用以处理公认、当前或未来的问题,可以产出广泛的知识基础[20]。首先,政府通过实施科技计划资助引导部分定向基础研究活动,这些研究在中长期可为国家竞争力提升和经济社会发展提供知识基础,但研究前瞻性较强、距离应用较远,研究过程面临较大不确定性,投资回报周期较长,私人部门往往缺乏强大动力和充足资金开展相关研究。同时,政府还主导公共服务领域定向基础研究,如国防、公共安全和基础建设等;其次,产业需求主导知识逻辑前瞻性较弱、距离应用较近的定向基础研究,对应用研究和试验发展具有直接推动作用,因此在市场化程度较高的行业,私人部门更愿意开展此类研究,以获取持续竞争优势。基础研究分类与研究创新分类并不交叉,即纯基础研究和定向基础研究均存在“从0到1”的原创性研究和一般性创新研究。换言之,“从0到1”的基础研究既可以是纯基础研究,也可以是定向基础研究。

1.3 范式转移

1962年,美国科学史家、科学哲学家Kuhn在《科学革命的结构》一书中首次提出范式的概念,并在论述科学革命过程时阐述了范式转移。在科学领域,范式概念有两类用法:一是局部用法,表现为抽象理论和原理成功应用的范例;二是综合用法,表现为科学共同体对该领域思维模式、方法论和价值观所形成的共识[12,26]。范式转移通常发生在当出现科学危机时,即旧范式无法很好地解释、预测或应对科学中的反常情况,需要新范式发挥作用[12]。范式转移“远不是一个可以经由对旧范式修改或扩展所能达到的过程”[12],而是“一个在新基础上重建该研究领域的过程,这种重建改变了研究领域中某些最基本的理论概括,也改变了该研究领域中许多范式方法和应用”[12]。换言之,范式转移不是对现有范式的整理,即并非“稳定地扩展科学知识广度和精度”,而是革新[12]。

根据Kuhn[12]对范式和范式转移的阐释,本文将范式转移定义为“对目前普遍接受的原理、理论体系、思维模式、方法论和价值观进行一定程度重构甚至颠覆,前提条件是现有范式无法对新问题或新现象进行有效阐释”。Kuhn以科学革命为背景讨论范式转移,但由于范式转移程度存在差异,因此程度小的范式转移并不能引发科学革命。范式转移是实现“从0到1”原创性的关键路径,“从0到1”是指新范式从无到有。从知识角度看,范式转移是对已有知识进行革新,而非拓宽广度或提高精度的改进和完善,亦非重组或重构,因此“0”不意味着没有知识基础或研究基础。此外,范式转移在不同领域的表现具有多样性特征,与原创性在不同学科领域的差异一致。

2 “从0到1”的基础研究内涵、特征与类型

2.1 研究内涵

在界定相关概念的基础上,本文提出“从0到1”的基礎研究是指在现有范式无法对新问题或新现象进行有效阐释的情况下,为获取关于现象和可观察事实的基本原理,通过一定程度重构甚至颠覆旧范式而提出新范式,从而进行的试验性或理论性研究,它不以任何专门或特定应用或使用为目的[12,20]。其中,“从0到1”是指新范式从无到有。简言之,“从0到1”的基础研究是提出新范式以阐释新问题或新现象的基本原理。新范式能够产生和解释新研究发现或新材料,理解新问题或复杂问题,创新研究方法、方法论和技术,提供新论点或新见解,收集、处理和解释新数据,提出先进理论或学说等[27]。“从0到1”的基础研究既包括“从0到1”的纯基础研究,也包括“从0到1”的定向基础研究。另外,“从0到1”并非为原创而原创,根据范式转移的前提条件,原始创新也是以新问题的提出或新现象的发现为切入点,这与解决国家发展重大需求和经济社会发展需要具有内在一致性。

为使“从0到1”的基础研究具象化,本文引入科学知识网络理论对其作出进一步阐释。科学知识网络是体现科学知识发展和演化动态过程的潜在抽象网络,可用来刻画科学结构,因为科学知识主要以期刊论文、图书和专利等文献为载体,所以引文网络是分析科学知识网络的重要材料[28-30]。基础研究成果通常发表在学术期刊上[20],其引文也多为学术论文,因此可用引文网络近似表征科学知识网络。

引文网络体现为有向无环拓扑结构网络,节点为文献,链路反映引证关系,基于关联关系,节点集合成簇,也称为知识集群或社区,簇中存在核心节点[31-32]。节点之间的距离受知识内容相关程度的影响,距离越近意味着相关程度越高,反之亦反[31]。需要注意的是,真实的科学知识网络是多维空间网络,而可视化后的引文网络是二维平面图,因此不能简单地将二维图中显示的距离看作真实距离,图中连线也能够反映研究之间的引证关系。在科学知识网络中,簇代表文献聚合成的知识领域,比研究领域的知识内容更加聚焦,簇的增加和扩大能够促进已有研究领域发展或新研究领域的出现。

从科学知识网络角度看,“从0到1”的基础研究是一类核心节点,原创性应用研究或试验发展也能够创造相应核心节点。“从0到1”的基础研究作为新知识领域中的第一个节点,其中原创性知识是关于现象和可观察事实的基本原理,并且这些知识提供了新范式。“0”不代表没有研究基础,相反新的原创性研究也是引用已有原创性研究,所以“0”的含义是尚未开辟的知识领域(簇)中不存在任何知识节点;“1”代表新开辟的知识领域(簇)中的第一个节点,具有中心性[33],因此也是核心节点。“从0到1”是指基础研究通过范式转移突破原有知识领域(簇)边界,开辟新知识领域,以此为基础,随后聚焦于相同或相似研究内容的一般性创新研究不断开展,知识领域逐渐发展演化,并为未来原创性研究提供知识基础。另外,虽然核心节点会因研究活动类型不同而不同,但知识领域边界划分以范式转移为依据,不受研究活动类型的影响。

2.2 研究特征

公共物品属性和正外部性[34]是基础研究的共有特征。除此之外,与其它基础研究不同,“从0到1”的基础研究主要包含以下3个关键特征:

(1)范式转移。“从0到1”的基础研究是对基础研究领域内被普遍接受的原理、理论体系、思维模式、方法论和价值观进行一定程度重构甚至颠覆,产出的知识是对已有知识进行革新的结果,而并非改进、完善、重组或重构。范式转移的重要前提是新问题或新现象的发现以及现有范式对这些问题或现象缺乏有效解释或预测。

(2)开拓性。“从0到1”的基础研究会突破原有知识领域,开辟新知识领域,并创造一个新知识节点。该节点会带来新范式,后续扩展性或跟踪性研究会推动该领域知识发展,开辟新研究方向和新研究领域,甚至能够开创新学科[35]。同时,开拓性反映“从0到1”的基础研究的科学价值,即对后续原创性研究和一般性创新研究的启发,乃至对研究领域或学科发展演化的推动。

(3)非共识性。非共识性是范式转移产生的表象,通常发生在同行评议中。由于范式转移会重建或颠覆一定领域内科学共同体在思维模式、方法论和价值观等方面所达成的共识,所以以同行评议为主要手段的立项评审和成果评价,专家有时很难甚至无法形成统一意见。因此,“从0到1”的基础研究的科学价值难以在较短时间内获得合理评价,需要经历较长时间积累,才会被科学共同体逐渐认可(陈劲等,2004)。另外,“从0到1”的基础研究过程具有较大不确定性,因为该类研究是在探索基本原理过程中开辟新知识领域,研究过程复杂、周期长,有时需要对研究问题或技术路线作出较大变更,最终研究成果也未必能够达到预期目标[36]。

2.3 研究类型

2.3.1 分类依据

范式转移程度和科学价值水平是判断基础研究原创性程度的两个重要维度。其中,范式转移程度是指对已有知识的重建或颠覆,在科学知识网络中表现为原创性研究与引用文献之间的距离,抑或是两者知识内容的相关程度。范式转移程度越高,表明该研究与引用文献之间的距离越远、相关性程度越低;反之亦反。科学价值水平是指“从0到1”的基础研究引发后续原创性研究和一般性创新研究,甚至推动研究领域或学科发展演化,但一些研究计划和成果在短时间内很难表现出获得广泛认可的科学价值。这是因为,基础研究是为获取关于现象和可观察事实的基本原理,它不以任何专门或特定应用或使用为目的[20],所以科学价值是基础研究重要性的首要体现,而科学价值以外的其它价值(经济价值、社会价值等)的重要作用有限且往往难以评估。除此之外,虽然逻辑严谨性不是评价原创性程度的重要维度,但它是一个隐含条件,即在范式转移过程中创造的新知识与已有知识的连接与转换在逻辑上需要严谨合理。

因此,对基础研究的原创性评价可从范式转移程度和科学价值水平两个维度开展。首先,需要分析研究成果是否具有原创性,即是否存在范式转移。若研究计划或科研成果中的知识是对已有知识的革新,而非改进、完善、重组或重构,则存在范式转移,认为具有原创性,是“从0到1”的基础研究;反之,则认为不存在范式转移,不具有原创性,是一般性创新基础研究,然后再从范式转移程度和科学价值水平两个方面评价原始创新程度。针对“从0到1”的基础研究,范式转移程度评价标准是对已有知识重建或颠覆的程度,表现为科学知识网络中引文之间的实际距离,重建或颠覆程度越高、实际距离越远,说明范式转移程度越高;反之,则说明范式转移程度越低。科学价值水平评价标准是新知识对未来研究启发和引导的潜力。潜力越大,说明科学价值水平越高;反之,则说明科学价值水平越低。范式转移程度和科学价值水平评价需要评审专家对该领域以及相关领域知识具有廣泛且深入的认识,准确的分析判断是得出有效评价结果的关键。

2.3.2 分类结果

按照原创性程度的两个重要维度,本文运用二维四象限法将“从0到1”的基础研究划分为4类,即重大型、价值型、转变型和微创型。另外,按照驱动因素差异,将“从0到1”的基础研究划分为“从0到1”的纯基础研究和“从0到1”的定向基础研究,如图1所示。

(1)重大型。该类研究具有高范式转移程度和高科学价值水平,对相关领域研究发展具有奠基性作用,数量非常少(顾超,2022)。该类研究在初期可能存在较大的非共识性,公共财政是支持此类研究开展的主要资金来源,若此类研究科学价值能够得到及时合理的评价,就很有可能获得持续有效的资助,反之则会因资助不足而无法开展或持续进行。另外,该类研究过程具有很大的不确定性,因此采取动态资助方式和容错机制非常必要。

(2)价值型。该类研究科学价值水平高,但范式转移程度低。范式转移程度低意味着与已有研究的相关性程度较高,所以该类研究科学价值水平评价受现有范式的影响较大,非共识性较低。此类研究通常以重大型“从0到1”的基础研究推动相关领域技术进步,对认知拓展和研究脉络发展具有重要意义,同时也为重大型“从0到1”的基础研究提供灵感(顾超,2022)。因此,资助此类“从0到1”的基础研究更有可能获得预期科学效益。要解决当前面临的“卡脖子”技术难题,更多需要此类“从0到1”的基础研究作为支撑。

(3)转变型。此类“从0到1”的基础研究偏重于范式转移,但科学价值水平较低,对科学技术发展的推动力较小,并且很难得到科学共同体认可,所以资助此类研究的意义较小。

(4)微创型。该类研究范式转移程度和科学价值水平较低,与一般性创新的区别在于虽然发生了范式转移,但程度较小,很多时候难以判定,可根据具体需要决定是否资助以及资助力度大小。

3 科学知识网络演化“从0到1”的基础研究关键过程

本文基于科学知识网络演化对“从0到1”的基础研究关键过程进行分析。以引文网络表征解构的科学知识网络,其中核心节点是簇(知识领域)产生和发展的起点,代表原创性研究,簇中其它节点是基于核心节点形成的一般性创新研究,核心节点和簇是理解原创性程度的关键指标。根据科学知识网络和“从0到1”的原创性概念,在知识发展过程中,“从0到1”的基础研究是以已有核心节点为根基,利用基础研究活动最终开辟新知识领域,从而创造出第一个节点,也就是核心节点,后续再使该领域知识不断扩大,甚至演化、细分或与其它知识领域交叉融合。在新知识领域扩大过程中,“从1到N”的一般性创新不断涌现,当该领域演化、细分或与其它领域交叉融合时,其它新领域也被不断开辟和发现,从而孕育出更多“从0到1”的原创性知识,如图2所示。因此,“从0到1”的基础研究知识网络演化过程可划分为潜在核心节点探索和核心节点形成两个阶段。

3.1 潜在核心节点探索

在由引文表征的科学知识网络中,潜在核心节点是指尚未出现且包含原创性知识的文献[37],即与之相关的原创性研究尚未开展或者虽然已经开展但尚未有成果产出。新问题的提出或新现象的发现是原始创新的切入点,针对“从0到1”的原创性基础研究,潜在核心节点探索首先以明确的基础研究问题为根本,随后在探索其解决方法时再预判发生范式转移的可能。

3.1.1 基础研究问题来源与发现

“从0到1”的基础研究问题来源既可以是基础研究自身、应用研究或试验发展,也可以是同一类型基础研究中不同的知识领域,抑或是纯基础研究与定向基础研究之间的知识互动。这是因为,知识发展逻辑是动态、互动的,各类研究活动之间具有动态性和非线性作用关系[20]。例如,芯片制造属于试验发展活动,面临的“卡脖子”技术难题需要通过基础研究加以解决,问

题发现为知识产生提供基础,知识产生则为问题解决提供理论依据。一般而言,有两条主要的问题发现路径:一是根据前沿科学问题,以基础研究自身作为问题来源,进一步发现与之相关的基础研究问题;二是从当前或潜在需求出发,分析需要解决的技术、工程等科学问题,从应用研究或试验发展前向探索基础研究科学问题。

基于前沿科学问题提出的基础研究科学问题通常发生在基础研究领域内部,在科学知识网络中表现为从纯基础研究到纯基础研究、从纯基础研究到定向基础研究、从定向基础研究到定向基础研究以及从定向基础研究到纯基础研究。当以纯基础研究作为最终落脚点而不是潜在应用作为问题发现的思路指引时,若纯粹追求基本知识拓展和深化,此时以该路径发现基础研究问题对研究团队具有较高挑战,因为问题发现需要经历较长周期,此时主要以科学家好奇心驱动问题发现。而当以定向基础研究作为最终着眼点时,会将知识发展和潜在广泛应用作为问题发现的思考维度,这与政府前沿科学布局存在紧密联系。

以当前或潜在现实需求为最终牵引提出基础研究科学问题,面向经济主战场、国家重大需求和人民生命健康,在科学知识网络中表现为由应用研究或者试验发展向前追溯知识基础,即从应用研究到定向基础研究,从试验发展到应用研究再到定向基础研究,或者是由试验发展直接到定向基础研究。该问题发现路径具有更加明确的应用导向性,重大基础研究科学问题的凝练对关键产业和领域未来方向及发展速度具有较大影响。针对以需求为导向的战略性基础研究,根据科学知识网络构建知识图谱,可以发现关键问题。在产业需求端基于现实情况和未来方向形成产业图谱,在知识供给端以相关领域和交叉领域科学知识网络为基础,将供需两端相结合,明确技术路线,构建知识图谱,从中找出知识供给缺口,以此作为发现和提出基础研究科学问题的重要依据。

3.1.2 范式转移预判

范式转移预判是探索潜在核心节点的关键,包括对已有范式解释力的判断和对新范式的寻找与构想。根据科学知识网络,梳理和总结当前普遍接受的原理、理论体系、思维模式、方法论和价值观,判断已有范式是否对基础研究科学问题具有潜在解释力。如果具有潜在解释力,还需要判断已有范式对该问题的解释程度,解释程度越高,说明基础研究范式转移的可能性越低;反之亦反。如果已有范式對该问题没有潜在解释力,或者解释程度较低,则需要寻找或构建新范式。具体而言,以科学知识网络为基础,一是剖析现有范式对问题解释的空白之处,发现知识缺口;二是深入了解交叉领域或其它相关领域范式,判断是否可以借鉴;三是重建或颠覆现有范式,构建新范式。在科学知识网络中,新范式构建意味着对潜在核心节点的探索,未来有可能会突破原有知识领域,形成新的核心知识节点,进而开辟新知识领域。

3.2 核心节点形成

核心节点形成意味着潜在核心节点在科学知识网络中被创造出来,由于核心节点是包含原创性知识的文献[38],因此核心节点形成表现为原创性研究成果发表。核心节点知识内容与新研究发现或新材料、新问题或复杂问题、创新研究方法、方法论和分析技术、新论点或新见解、新类型数据、先进理论或学说相关,因此不能简单地把它看作是新理论、新学说或新方法。

新核心节点基于已有核心节点被创造出来,对于“从0到1”的基础研究,核心节点是在已有原创性研究的基础上,利用基础研究活动突破原有知识领域,在新知识领域建立第一个节点。后续扩展性或跟踪性研究会形成新知识领域,因此开拓性特征也体现在科学知识网络基本结构中。由于范式转移程度和科学价值水平不同,开拓或发现的新知识领域未必会形成新研究领域或新兴学科。

核心节点的形成能够析出新知识领域,或使已有知识领域重组、重构[32,38],进而推动科学知识网络结构演化。例如,在超导领域,从钡镧铜氧化物(Ba-La-Cu-O)中观察到30K左右的超导转变温度是重大性“从0到1”的基础研究,自此开辟了高温超导新研究领域,对超导材料和超导机理研究具有深远影响。此后,铜氧化物高温超导体和铁基高温超导体作为“从0到1”的价值型基础研究,推动该研究领域进一步细化发展[39]。

3.3 “从0到1”的基础研究网络特征

核心节点的出现兼具规律性和偶然性。一方面,从科学史角度看,范式转移的发生具有一定周期性,当已有范式不再适用于新问题或新现象时,就会建立新范式,经过较长时间发展、完善和应用,当其它新问题或者新现象出现后,范式再次转移[12]。因此,对潜在核心节点的探索与科学发展规律密切相关;另一方面,科学家灵感不确定性是造成原创性成果存在一定偶然性的主要因素,既包括找出新范式的灵感,也包括提出新问题或发现新现象的灵感,但灵感显现是在某个方向长期开展原创性探索的结果(顾超,2022)。

若以大小表征原创性程度高低,那么核心节点大小存在差异且会发展变化。原创性程度受范式转移程度和科学价值水平的影响,4类“从0到1”的基础研究在科学知识网络中表现不同。原创性程度包含两个层次,分别是固有原创性程度和认知原创性程度。其中,固有原创性程度具有一定的客观性,认知原创性程度是指科学共同体对研究成果范式转移程度和科学价值水平的认知。由于科学共同体对范式转移和科学价值的发现和认可需要一定时间,因此认知原创性程度呈动态变化趋势。非共识性特征是认知原创性程度的表现。一般来说,知识领域越成熟、知识网络发展程度越高,围绕核心节点形成的“从1到N”的一般性创新研究及后续“从0到1”的基础原创性研究越多,其原创性程度越被认可;反之亦反。在立项评审和成果评价中,原创性程度认知水平与评审专家自身科学知识积累和前瞻能力密切相关。

4 关键问题与应对策略

4.1 科研评价

在科研评价方面,针对“从0到1”的基础研究,原创性评价出现偏差甚至失效是制约其发展的重要原因[40]。①在立项评审过程中,若基础研究项目的原创性没有得到合理评估,会导致部分开创性研究难以实施,从而错失抢占前沿阵地的机会;②在论文投稿、人才评价、项目结题评审和学科评估过程中,若不能有效评价基础研究成果的原创性,不仅会影响论文发表、知识传播,也会抑制甚至打击研究人员开展“从0到1”的基础研究的积极性[40];③偏差或失效的原創性评估会削弱评价的导向作用,主要表现为研究人员在开展基础研究时会被模糊的原创性评价标准所困扰[41]。

进一步,导致“从0到1”的基础研究评价出现偏差或失效的主要原因是针对原创性研究的评价难度较大,容易引发后续结果逐渐偏离评价目标。具体来说:①对“从0到1”的原创性研究的认识比较模糊,未形成普遍认可的概念框架和具象化的解释说明,缺乏识别标准和评判体系,无法指导政策实践;②“从0到1”的基础研究的非共识性可能会导致评价体系筛选功能部分失效,尤其是那些具有高范式转移程度的研究更容易受主流评价体系的排挤,从而大大增加其获取资助的难度;③“从0到1”的基础研究过程不确定性有可能导致评价体系导向作用失灵,致使结果难以预测,研究成果与预期目标距离过大会影响后期投入,从而产生负面信号效应。

因此,厘清“从0到1”的基础研究相关问题对于完善基础研究评价制度、充分发挥评价筛选功能和导向作用具有重要意义。首先,“从0到1”的原创性概念、“从0到1”的基础研究内涵以及原创性评价方法可为制定具体评价标准提供可靠依据。在制定评价标准时,需要从学科特点出发,结合基础研究分类和评价目标,由相关专家共同商定合适的评价标准,确保有明确且详细的解释,并能够就此达成共识。同时,应将评价标准纳入规范性文件,及时向社会公开,引导科研人员树立原创性意识;其次,非共识性能够为评价体系筛选与制度评价方法优化提供方向。借鉴国内外新兴评价方法实施经验(非共识项目评价方法),从生命周期视角设计项目后期评价机制,并在重点领域开展试点工作。在评审过程中及时反馈纠偏,复核评价结果,确保评价标准在执行中的有效性;最后,强化评价体系的原始导向性作用,根据“从0到1”的基础研究类型,综合考虑“从0到1”的基础研究过程的不确定性。结合科学预见和国家重大需求,突出重点领域支持方向,为“从0到1”的重大型基础研究项目开辟单独渠道,在可行性评价中合理权衡研究过程不确定性与研究团队的科研能力、精力投入和责任心,鼓励和支持综合实力强的研究团队开展此类研究,充分发挥政策引导作用和积极信号效应。

4.2 研究资助

在研究资助方面,对“从0到1”的基础研究内涵、特征和分类认识不足会产生以下问题:①若原创性评价出现偏差或失效会导致资金配置错位,不仅会影响研究进展和成果产出,也会降低资金使用效率。资金配置出现偏差,一方面会使“从0到1”的基础研究无法获得充足的资金支持,另外过量资金投入到原创性不足的基础研究也会造成资源浪费;②对“从0到1”的基础研究特征和分类认识不足会影响资助模式的合理化构建。特征和分类会影响“从0到1”的基础研究资金需求,合理的资助模式需要与研究资金需求相匹配。

政府资助为“从0到1”的基础研究提供了重要保障,因此对其内涵、特征和分类进行深入研究有助于完善政府资助政策。①为弥补原创性评价出现偏差或失效的可能,可以开展动态性资助与评审,如长时间、分阶段开放项目申请,针对第一次评审不通过的项目,可根据专家评审意见修改后再次提交申请。同时,不断提升评审的科学性并及时纠偏;②根据特征和分类,梳理不同类别“从0到1”的基础研究资金需求特点,构建相应资助模式,保证资金及时到位与高效使用。如为“从0到1”的重大型基础研究项目提供长期稳定的资金支持,同时也要注重“从0到1”的价值型基础研究项目资助,为其合理配置资源。

4.3 科学建制

从科学建制视角看,对“从0到1”原创性和“从0到1”基础研究的模糊认识会产生以下问题:①对“从0到1”原创性概念认识的缺位容易导致推崇原创性的科学价值观缺乏明确的精神内核,使培育追求原创的科学文化氛围缺少方向指引;②对“从0到1”的基础研究内涵和特征认识不足,在开展基础研究活动中缺少具体价值评判标准,会导致部分研究人员尤其是青年科研人员产生迷茫;③对学术组织系统管理和相关政策的制定产生不良影响,尤其是科研评价受到的负面影响较大。这是因为,科学价值观是科学制度的精神内核,相关制度与政策的制定和完善依赖于科学共同体对“从0到1”原创性与“从0到1”基础研究精确而统一的认识。

在科学建制层面,解决对“从0到1”原创性与“从0到1”基础研究的模糊认识,需要扎实的理论根基、广泛的研究探讨和深入的实践探索。①科学知识网络理论为原创性研究提供了一种可行性视角,引文网络表征使得这种理论视角更加具象化。因此,可以此为基础,构建与“从0到1”原创性相关的理论,使科学共同体达成共识,明确原创性科学价值观的精神内核并指引追求原创的科学氛围;②“从0到1”的基础研究内涵在不同学科领域存在差异,因此需要在各学科领域展开广泛研究。尤其是在跨学科和交叉学科领域,这种广泛探讨能够加深对“从0到1”的基础研究的理解,有助于形成具体价值标准,破除科研人员的迷茫;③实践探索既包括开展“从0到1”的基础研究,也包括实施科学合理的科研评价,将“从0到1”原创性和“从0到1”的基础研究相关内容转变为评价标准,并在实践中不断探索。

5 结语

5.1 研究结论

加强“从0到1”的基础研究是实现高水平科技自立自强的必然要求。本文以范式转移为切入点,引入科学知识网络,在界定基础研究和范式转移基本概念的基础上,深入阐述“从0到1”的基础研究内涵、特征、类型划分、形成过程,得出如下结论:

(1)将范式转移定义为“对目前普遍接受的原理、理论体系、思维模式、方法论和价值观等进行一定程度重建甚至颠覆,前提条件是现有范式无法对新问题或新现象进行有效阐释”。“从0到1”原创性是以新问题的提出或新现象的发现为切入点,通过范式转移创造出独特的、以前从未出现过的科学知识,具有较高创新程度,与一般性创新的关键区别在于提出新范式。

(2)“从0到1”的基础研究是在现有范式无法对新问题或新现象进行有效阐释的情况下,为获取关于现象和可观察事实的基本原理,通过一定程度重建甚至颠覆旧范式所进行的试验性或理论性研究,它不以任何专门或特定应用或使用为研究目的,本质是提出新范式以阐释新问题或新现象的基本原理。其中,范式转移、开拓性和非共识性是“从0到1”的基础研究区别于其它基础研究的关键特征。根据范式转移程度和科学价值水平,本文将“从0到1”的基础研究划分为4类,分别是重大型、价值型、转变型和微创型。

(3)从科学知识网络角度看,潜在核心节点探索和核心节点形成是“从0到1”的基础研究的关键过程,其中潜在核心节点探索包括基础研究问题来源与发现以及范式转移预判。“从0到1”的基础研究网络特征体现在以下两个方面:一是核心节点的出现兼具规律性和偶然性;二是若以大小表征原创性程度高低,那么核心节点大小存在差异且会发展变化。

(4)对“从0到1”原创性与“从0到1”基础研究的模糊认识会导致科学建制文化引领不足,科研评价筛选功能和导向作用不够。因此,需要立足于扎实的理论根基、广泛的研究探讨和深入的实践探索,深化对“从0到1”原创性和“从0到1”基础研究的共同认知,并完善和落实基础研究评价制度。

5.2 未来展望

未来对“从0到1”基础研究的探讨,可从以下3个方面开展:第一,基于科学知识网络视角深入分析“从0到1”的基础研究规律,在现有技术和研究方法的基礎上,探究原创性方法和定量指标,并通过实证研究不断检验方法和指标的科学性。以此为基础,优化原创性评价体系,使定量测量与同行评议相结合,追求更加客观的评价结果。第二,在完善现有评价体系的基础上,借助定量方法预测具有原创性的知识领域和研究方向,即在科学知识网络中预测潜在核心节点。预测不仅需要对定量方法和指标进行研究,也需要将这些方法和指标与国家重大需求和经济社会发展需要相对接,把现有范式无法解释的新问题或者新现象纳入进来。第三,细化范式转移在各个领域的内涵,为相关领域基础研究原创性评价提供可靠性解释。当不涉及具体研究领域时,范式转移是广泛而抽象的,因此可针对各领域具体研究内容,结合科学知识网络,对现有范式进行梳理,将其作为评价的依据;同时,结合新问题和新现象探讨该领域未来范式转移的可能。

参考文献:

[1] 中国政府网. 国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见[EB/OL].(2018-01-31)[2021-04-14]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-01/31/content_5262539.htm.

[2] 科技部,发展改革委,教育部,中科院.自然科学基金委关于印发《加强“从0到1”基础研究工作方案》的通知[EB/OL].(2020-03-03)[2021-04-14]. http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2 020/202003/t20200303_152074.html.

[3] 習近平.在科学家座谈会上的讲话[EB/OL].(2020-09-11)[2021-10-08]. http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/11/content_5542862.htm.

[4] 习近平.在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上的讲话[EB/OL]. (2021-05-28)[2021-10-08]. http://www.gov.cn/xinwen/2021-05/28/content_5613746.htm.

[5] SHIBAYAMA S, WANG J. Measuring originality in science[J]. Scientometrics, 2020, 122(1): 409-427.

[6] 吴海江. 科学原创与科学积累[J]. 自然辩证法研究,2002,28(5):47-50.

[7] 谷瑞升. 浅议国家自然科学基金生命科学领域“鼓励探索、突出原创”类项目资助导向[J]. 中国科学基金,2021,35(4):600-603.

[8] 鲍锦涛,郑毅,彭一杰,等. 原创性基础研究的内涵分析及对原创探索计划项目的启示[J]. 中国科学院院刊,2022,37(3):384-394.

[9] CLARKE G, INGRID L. The concept of 'originality' in the Ph.D.: how is it interpreted by examiners[J]. Assessment & Evaluation in Higher Education, 2014, 39(7): 803-820.

[10] 许海云,刘亚辉,罗瑞. 突破性科学创新早期识别研究综述[J]. 情报理论与实践, 2021,44(4):198-205.

[11] GRAVEM S A, BACHHUBER S M,FULTON-BENNETT H K,et al.Transformative research is not easily predicted[J]. Trends in Ecology & Evolution,2017,32(11):825-834.

[12] 库恩. 科学革命的结构[M]. 第四版. 金吾伦,胡新和,译. 北京:北京大学出版社,2021.

[13] HAGSTROM W O. Competition in science[J]. American Sociological Review, 1974, 39(1): 1-18.

[14] GASTON J. Originality and competition in science[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1973.

[15] MERTON R K. The sociology of science: theoretical and empirical investigations[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1973.

[16] 谢珍,马建霞,胡文静. 面向代表作评价的学术论文创新性测度方法[J]. 情报理论与实践,2022,45(7):81-88.

[17] 逯万辉,谭宗颖. 学术成果主题新颖性测度方法研究——基于Doc2Vec和HMM算法[J]. 数据分析与知识发现,2018,2(3):22-29.

[18] 秦岩,代君,廖莹驰. 学术会议论文新颖性测度研究——以计算机学科人工智能领域为例[J]. 情报科学,2021,39(1):104-110.

[19] GUETZKOW J, LAMONT M, MALLARD G. What is originality in the humanities and the social sciences[J]. American Sociological Review, 2004, 69(2): 190-212.

[20] OECD. Frascati manual 2015: guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development, the measurement of scientific, technological and innovation activities[M]. Paris: OECD Publishing, 2015.

[21] CALVERT J. What′s special about basic research[J]. Science, Technology, & Human Values, 2006, 31(2): 199-220.

[22] BUSH V. Science, the endless frontier. a report to the president by vannevar bush, director of the office of scientific research and development,July 1945[R]. Washington: United States Government Printing Office, 1945.

[23] MORIS F. Definitions of research and development: an annotated compilation of official sources[EB/OL]. (2018-03-22)[2022-04-27]. https://www.nsf.gov/statistics/randdef/.

[24] 国家统计局. 指标解释:基础研究科研和开发机构研究与试验发展折合全时人员(万人年)[EB/OL]. [2022-04-27]. https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01.

[25] 柳卸林,何郁冰. 基础研究是中国产业核心技术创新的源泉[J]. 中国软科学,2011,26(4):104-117.

[26] 郝刘祥. 表征、介入与实在——科学革命的结构化进程[J]. 自然辩证法通讯,2021,43(6):24-31.

[27] REF. Panel criteria and working methods (2019/02)[EB/OL]. (2019-01-31)[2021-05-16]. https://www.ref.ac.uk/publications-and-reports/panel-criteria-and-working-methods-201902/.

[28] 马费成,刘向. 科学知识网络的演化模型[J]. 系统工程理论与实践,2013,33(2):437-443.

[29] 刘向,马费成. 科学知识网络的演化与动力——基于科学引证网络的分析[J]. 管理科学学报,2012,15(1):87-94.

[30] LEYDESDORFF L. Can networks of journal-journal citations be used as indicators of change in the social sciences[J]. Journal of Documentation, 2003, 59(1): 84-104.

[31] BOMMARITO M J I, KATZ D M, ZELNER J L, et al. Distance measures for dynamic citation networks[J]. Physica A-statistical Mechanics and Its Applications, 2010, 389(19): 4201-4208.

[32] 岳丽欣,周晓英,刘自强. 科学知识网络扩散中的社区扩张与收敛模式特征分析——以医疗健康信息领域为例[J]. 图书情报工作,2020,64(14):63-73.

[33] 尚甜甜,缪小明. 国际新能源汽车科学知识网络结构及時空演变[J]. 科技进步与对策,2016,33(20):147-153.

[34] 王芳,赵兰香,戴小勇. 中国企业基础研究偏好异质性的影响因素分析[J]. 科研管理,2021,42(3):12-22.

[35] 宋建元,葛朝阳,陈劲. 我国基础研究原始性创新存在的问题及政策建议[J]. 中国科技论坛,2005,21(1):4-8.

[36] 常旭华,陈强,刘笑. 美国NIH和NSF的科研项目精细化过程管理及对我国的启示[J]. 经济社会体制比较,2019,35(2):134-143.

[37] 张斌,马费成. 科学知识网络中的链路预测研究述评[J]. 中国图书馆学报,2015,41(3):99-113.

[38] 刘则渊. 跨越学术分水岭[M]. 北京:人民出版社,2012.

[39] 周兴江. 高温超导的发展历程及其重要意义[J]. 科学通报,2017,62(8):745-748.

[40] DIRK L. A Measure of originality: the elements of science[J]. Social Studies of Science, 1999, 29(5): 765-776.

[41] ALAJAMI A. Beyond originality in scientific research:considering relations among originality, novelty, and ecological thinking[J]. Thinking Skills and Creativity, 2020, 38: 100723.

(责任编辑:王敬敏)

The Connotations, Process and Key Issues of Basic Research from "Zero to One"

Zhang Xiaoxu1, Zhou Wenyong1, Hu Wen2

(1.School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai 200092, China;

2.Institute of Information, Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai 200235, China)

Abstract:The world today is undergoing major changes unseen in a century. A new round of technological revolution and industrial transformation is in full swing. In order to achieve the goal of a global innovation leader, ensure the autonomy and controllability of core technologies in key areas, and achieve high-level development of science and technology, it is necessary to strengthen basic research from "zero to one". However, the scientific community and practitioners have not yet developed a clear and unified understanding of basic research from "zero to one" and its originality, which exerts negative impacts on scientific institutions and research evaluation systems.

The conceptual ambiguity of originality is the key reason for the above issues, and the fundamental cause is that it is difficult to distinguish between originality and novelty. Thus, this paper aims to differentiate originality from novelty, and enhance the understanding of basic research from "zero to one" among the scientific community and policy practitioners. With paradigm shifts as a starting point, this paper clearly explains the concept of originality by introducing the scientific knowledge network. Further, the connotations, characteristics, classifications and process of basic research from "zero to one" are also interpreted.

The paper yields four main conclusions. First, it refines paradigm shifts and originality. A paradigm shift is interpreted as the reconstruction or even subversion of currently accepted principles, theoretical systems, thinking models, methodologies and values to a certain extent. The precondition of a paradigm shift is that existing paradigms cannot effectively explain new problems or new phenomena. Originality is the ability to create unique scientific knowledge that has never appeared before with a high degree of novelty and great importance. The key difference of originality from novelty is that the former is related to a new paradigm, but the latter is not.

Second, basic research from "zero to one" is experimental or theoretical work reconstructing, or even subverting old paradigms that fail to explain new problems or new phenomena, and it aims to acquire new knowledge of the underlying foundation of phenomena and observable facts, without any particular application or use in view. Its essence is to propose new paradigms to address new problems or to explain the fundamental principles of new phenomena. Basic research from "zero to one" is characterized by a paradigm shift, pioneering nature and non-consensus, and these distinguish it from other basic research. According to the degree of a paradigm shift and the level of scientific value, basic research from "zero to one" can be divided into the significant type, the valuable type, the transformational type, and the minimally original type.

Third, from the perspective of scientific knowledge network, the exploration of potential core nodes and the formation of core nodes are the key processes of basic research from "zero to one" . Exploring potential core nodes includes posing new basic research questions and predicting a paradigm shift. In addition, there are two network characteristics of basic research from "zero to one". One is that core nodes appear with regularity and contingency, and the other is that the sizes of core nodes are different and could change in the future if the degree of originality is represented by the size. Fourth, the ambiguity in originality and basic research from "zero to one" has detrimental effects on research evaluation systems, research funding patterns and scientific institutions. (1) The ambiguity hinders the establishment of scientific research evaluation standards, and consequently, weakens the screening function and guiding roles of assessments. (2) The deviation from or failure of original evaluation further leads to the misallocation of research funds, and the lack of understanding of its characteristics and classification adversely affects the construction of more reasonable funding patterns. (3) The ambiguity also negatively influences the formation of scientific values with the core spirit of originality and the creation of the cultural atmosphere with the pursuit of originality. Therefore, it is necessary to lay a solid theoretical foundation, conduct extensive research and discussion, and carry out in-depth practical exploration to elaborate on the common recognition of originality and basic research from "zero to one". Meanwhile, the evaluation systems and funding patterns should be constantly improved and implemented.

Key Words:Originality; Basic Research; Paradigm Shift; Groundbreaking; Non-consensus; Scientific Knowledge Network

——开阔的价值理论与经济实践的视野

——社会组织如何参与社会治理

——行走在历史和思想的深处——《王阳明统说》管窥

——《专注性与剧场性:狄德罗时代的绘画与观众》评介