环境传播视域下碳中和议题的多元主体议程互动研究

詹骞 屠怡文

【摘要】在环境传播视域下,以网络议程设置理论为分析框架,在历时性和共时性的时间维度上分析碳中和议题交流场域中多元主体的议题属性、议程建构和议程互动。研究发现,碳中和议题在国内的传播语境中形成了官方话语圈、机构话语圈和民间话语圈三个圈层。官方话语圈以政策传播为核心,机构话语圈形成了以市场化媒体为中心的互动链条,民间话语圈则更多地呈现出情绪化表达。各圈层间的跨时序议程互动有限,但如果以部分主体间的互动为突破口,议程设置仍有破局潜力。

【关键词】碳中和;网络议程设置;议程互动;环境传播

我国于2020年9月提出了碳达峰和碳中和的目标,这一目标的实现过程是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,需要政府、企业和公众等不同主体行为的共同改变。社会路径是碳中和愿景实现路径中的重要一环,社会的良性互动是碳中和目标实现的必要条件,政府、企业、个人分别在迈向碳中和愿景进程中具有至关重要而又各有侧重的作用。碳中和不仅是能源和经济的转型,也会对社会与个体的生活方式带来改变,公众对碳中和的共识是成功实现碳中和的社会基础和重要保障。

有学者基于概念史的视角考察了“碳中和”概念的流变与发展,指出在全球气候政治的博弈中,发达国家和发展中国家就减排责任划分标准无法达成一致时,通过《巴黎协定》“碳中和”为应对气候变化的全球行动提供了一个凝聚共识的关键概念,使其从最初的关于生物质能源性质的科学概念成为一种思考全球气候与环境变化问题的主导认知框架。[1]基于碳中和概念的这一国际形塑背景,既有的相关新闻传播学研究大都将其置于对外传播和国际舆论的视角下来考察,分析其话语方案、议题型构框架或形象构建价值等,少有针对国内传播语境的考察。

一、文献回顾

(一)环境传播:“环境传播观”视域的框定

后工业社会在创造极大物质财富的同时,也给人类带来了难以想象的风险。人类社會在“偶然性、复杂性和不确定性之中”走向一个后工业时代的“风险社会”。[2]风险社会的来临,揭示了在传统发展观引导下的社会失衡,以及人与科技、人与自然、人与人之间矛盾冲突的激化。“环境”与“传播”的结合即是风险社会语境下的一场“现代性后果”。[3]

刘涛指出,当下的环境传播研究主要指涉两种框架取向,即以实用主义功能为目标的“传播环境观”和以社会建构为内涵的“环境传播观”。在“环境传播观”视域下,“环境”已经不属于现实环境问题范畴本身,而是作为一种生产性的元素参与社会关系网络的搭建,并参与了总体性的现实秩序建构。[4]持“环境传播观”研究的学者,已不单聚焦于环境本身的问题,还试图在一个更宏观的社会文化背景下来考量环境以及人与环境关系的问题,进而尝试以“环境”为支点来接近并把握现实世界的传播生态与意义世界。在这种研究取向之下,参与主体和研究对象呈现出越来越明显的多元化趋势。

(二)网络议程设置:分析路径的探索

麦库姆斯和他的中国弟子郭蕾博士借鉴了网络分析的理论框架,提出了网络议程设置理论[5],认为影响公众的不是单个的议题或者属性,而是一系列议题所组成的认知网络;新闻媒体不仅告诉我们“想什么”或者“怎么想”,同时还决定了我们如何将不同的信息碎片联系起来,从而构建出对社会现实的认知和判断。当下,网络议程设置理论在社交媒体复杂的信息生态环境中获得了可持续拓展的驱动力,依托于能处理大体量关系型数据的社会网络分析等方法,能够挖掘出蕴藏在分析文本中显性与隐性的关系。

在“传播环境观”的视域下,大量研究已经证实媒介在环境报道方面的议程设置效果,最直接的表现是媒体对环境议程的设置会影响公众对环境问题的认知,并会推动他们在现实中采取行动。[6]但是针对环境议题的多主体网络议程设置与互动关系的研究尚不多见,这正是本文试图去探讨的问题。

二、研究设计与分析

(一)多平台数据获取

在国内传播环境中,新闻媒体传递的信息与社交媒体上讨论的话题共同构成了大众接受的信息来源。针对新闻媒体文本,笔者在慧科新闻数据库和微博平台中检索2020年9月至2021年9月,内文或标题包含“碳中和”的文本,共获得了77866条文本数据。去掉同一主体在多个平台发布的相同内容,去掉文本过于简短以至难以进行后续编码分析的内容,再去掉并非本文关注重点的碳中和股市信息,最终得到2474条文本数据。

(二)属性设计:实质属性与情感属性

作为议程设置的第三层次理论,网络议程设置主要考察包含议题与属性等相关要素组成的认知网络,“属性”是第二层次属性议程设置重点关注的内容,是构建议题特质的基本元素,可划分为“实质属性”和“情感属性”两个维度。[7]“实质属性”指议题中不同主题的性质,“情感属性”指对议题进行价值判断的性质,主要探讨对实质属性所持的态度是正面、中立还是负面的。[8]

对原始文本数据进行LDA主题模型,共得到了12个主题。为了弥补计算机辅助内容分析存在的分类不够精细、难以分辨不同语境中词语的多重含义等不足,在2474条文本数据中随机抽取了10%的样本进行人工内容分析,二者的结果合并,共获得如下22个实质属性:“人类与气候变化的关系”“环境风险感知”“国际竞争格局”“价值理念”“担当行动”“社会发展”“概念科普”“生态环境保护”“能源变革”“产业转型”“市场机制”“现实约束”“地域问题”“民生问题”“公平问题”“国际多边合作”“国家战略谋划”“地方政府行为”“企业参与”“公众参与”“技术突破与创新”“典型的个人/企业/地区”。

在情感属性层面,主要探究的是多元主体对于碳中和相关事件的情绪以及对于碳中和政策是否持有负面或不支持的态度,设定了如下两种属性:“情绪化表达”和“负面态度”。前者是指在文本中表现出明显的负面情绪表达,如愤怒、谴责、辱骂等;后者是指在文本的讨论中,表现出明显的对碳中和相关政策的不满、不理解、不接受等态度。

(三)编码规则与议程互动分析方法

借鉴既有研究中对环境传播行为主体的定位,再与所收集到的文本数据中实际出现的各主体进行比照,笔者将多元参与主体划分为政府、媒体、智库、企业、公众、非政府组织等几大类,其中媒体可以进一步划分为官方媒体、市场化媒体以及自媒体。

同时,任何议题的讨论都是具有阶段性的,碳中和议题也出现了明显的周期波动,在本文讨论的时间范围内分别形成“碳中和目标提出期”(T1:2020.9至2021.2)、“碳中和目标热议期”(T2:2021.2至2021.6)、“碳中和目标逐步落地期”(T3:2021.6至2021.9)三个讨论周期。

于是,基于前述已建立的属性类目,对2474条文本数据的各属性进行逐一判别与二元编码。再针对这八大参与主体,计算他们在三个讨论周期上的各属性共现频数,分别构建相对应的属性共现矩阵,并采用Ucinet以及Gephi来分析这三个周期上,多元主体的议题属性之间的互动关系。

针对网络议程互动,采用社会网络分析的方法来分析不同主体网络间的关联程度。具体采用随机化方法的QAP(Quadratic Assignment Procedure)来对关系型数据进行相关与回归分析,在回归分析中主要使用MR-QAP(Multiple Regression Quadratic Assignment Procedure)来对自变量矩阵和因变量矩阵的因果关系进行检验,以判断不同主体议程的矩阵之间是否存在因果关系。

在量化分析的过程中,借助甘姆森的建构主义“诠释包裹”理论[9],对文本进行质化分析,尝试厘清多元主体在具体的话语实践中如何构架议程与互动。

三、多元主体三大圈层的议程建构与互动

环境传播观视域下,参与环境传播的主体非常多元,并且网络技术的可及性让每一个行动主体都有话语表达的空间。本文所聚焦的政府、官方媒体、市场化媒体、自媒体、智库、企业、公众以及非政府组织等八个社会主体,各自代表着不同的利益阶层和价值取向,他们在交往实践中存在着对话或冲突的话语关系,这种互动的实质是不同圈层文化之间的讨论与协商,也是社会互动的具体体现。

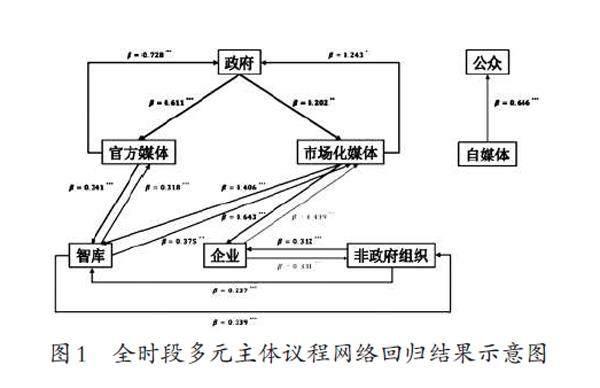

社交媒体生态滋养了圈层丛生的社会传播体系,环境传播中不同的行动主体基于各自的价值观念,形成了多圈层的碳中和议题传播格局,即如图1所示的官方话语圈、机构话语圈和民间话语圈。官方话语圈通过官方媒体勾连起行政力量和专家智慧,形成了突出政府政策意志的“政府—官方媒体—智库”互动关系,构成了具有本土特色的行政理性主义的环境话语表达体系。机构话语圈通过高品质市场化媒体发挥出精英媒体的影响力,形成了“市场化媒体—智库—非政府组织—企业—市场化媒体”的互动链条,为相关机构组织搭建了一个自由表达的空间。民间话语圈形成了由“自媒体—公众”之间组成的、相对封闭的互动关系,构成了一个充斥一定负面情绪和负面态度的民间舆论场。多元主体通过不同议题属性的串联建构起不同的议程框架,凸显了各个主体在碳中和议题中不同的社会角色定位,同时也折射出了现实的社会结构分野。

(一)官方话语圈:以政策传播为核心的议程互动

如图1所示,全时段的碳中和议题下多元主体的议程互动之中,政府与官方媒体(r=0.798,p<.001)、政府与市场化媒体(r=0.477,p<.001)之间始终存在显著的互动关系。此外,智库与官方媒体(r=0.693,p<.001)、市场化媒体(r=0.744,p<.001)之间也同时存在显著的互动关系。“政府—官方媒体”“政府—市场化媒体”“官方媒体—智库”以及“市场化媒体—智库”四组主体构成了碳中和议题传播格局中的第一个互动圈层——官方话语圈。

碳中和作为应对气候变化的政策工具,政府是其中议题建构的主导者。政府参与碳中和议题的建构主要有组织内传播和组织外传播两种方式。组织内传播主要是领导人讲话以及党和《政府工作报告》的发布等;组织外传播包括相关部委对外界定期召开的新闻发布会以及部委主要负责人的公开发言或讲话,其中外交部、生态环境部、国家发改委、科技部、国家能源局是在碳中和议题上发声最为集中的几个部门。

官方媒体是碳中和议题信息传播体系中重要的一环,新华社、《人民日报》、央视新闻是参与碳中和议题报道频次前三位的官方媒体。官方媒体的议程建构突出其服务大局的政治站位,无论是积极解读国家战略政策还是引导“走偏”的社会舆情,其核心着力点都是为了配合国家更好地实施相关的碳中和政策。由于行政理性主义在我国的政治体制中显得更为强有力[11],故而官方媒体的议程建构延续了在政府议程中占主导地位的行政理性主义话语。

在碳中和议题的讨论中,智库扮演着承上启下的过渡作用。向上,智库为政府提供决策建议;向下,智库为大众提供专业的知识和独特的观点。智库作为专业观点的传递者,他们是政府决策的科学智囊,同时也是新闻媒体报道的重要信源,他们的主要发声期集中在T1和T2时期,且“社会发展”属性一直都位于智库议程网络的中心位置。

(二)机构话语圈:以市场化媒体为中心的互动链条

如图1所示,在碳中和议题传播的过程中,市场化媒体与智库(r=0.798,p<.001)、智库与非政府组织(r=0.641,p<.001)、非政府组织与企业(r=0.527,p<.001)、企业与市场化媒体(r=0.621,p<.001)之间始终存在显著的互动关系。

上述四组主体间显著的议程互动关系形成了“市场化媒体—智库—非政府组织—企业—市场化媒体”的互动链条,构成了碳中和议题社会传播体系中的第二个圈层互动结构——机构话语圈。从其具体的互动呈现来看,市场化媒体是该圈层中占核心地位的行动者,成为促成其他主体间互动的有效桥梁。

碳中和议题报道数量最多的五家市场化媒体中有三家是财经媒体,包括《21世纪经济报道》、《第一财经》、财新网等,它们聚焦的属性结构是“市场机制—企业参与—国际多边合作—国际竞争格局”,将企业作为重要的考察对象放置于国际视野下讨论其碳中和行為,充分采纳智库、企业、非政府组织等多方信源,话语表达理性客观。市场化媒体所构建的“市场机制主导”话语框架关注碳中和政策,但更强调市场行为,视国家的战略政策为重要的市场信号。

企业议程网络整体密度较低,结构较为松散,但仍存在“典型企业—国家战略谋划”这一稳定的属性结构组合,表达出“企业责任”话语框架,凸显企业会紧跟碳中和这一国家战略而布局发展。同样,非政府组织议程网络也有着参与程度较低、网络结构松散的特征,其核心属性为“能源变革”,但其议程仍有特色,呈现出对中国气候领导力初显的“肯定”框架。

市场化媒体在碳中和目标提出后都致力于为专家、企业、金融机构等参与方搭建开放交流的平台。同时,市场化媒体也是国际非政府组织进入中国传播语境的重要介质。一方面,它们为非政府组织开辟平台发声资源;另一方面,它们通过采访非政府组织的负责人,吸纳其观点放置于国内的碳中和报道中。

(三)民间话语圈:以情绪化表达为特征的议程互动

在碳中和议题讨论的三个周期中,自媒体仅对公众议程产生着显著的影响,即公众对自媒体在T1时期(β=0.544,p<.001)、T2时期(β=0.462,p<.01)和T3时期(β=0.447,p<.01)均存在显著的回归关系,和其他的主体之间没有显著的互动关系。而自媒体还分别与市场化媒体和官方媒体出现显著的议程互动关系,但这两组互动关系只存在于T2和T3时期,并非呈现于碳中和议题讨论的全时期。于是从图1可见,“自媒体—公众”之间形成了相对封闭的互动圈层,构成了碳中和议题社会传播体系中的第三个互动结构——民间话语圈。

情绪化的表达是“自媒体—公众”互动圈层中最突出的特点,在自媒体议程网络中,属性“情绪化表达”始终占据很高的点度中心性。在公众议程网络中,“情绪化表达”和“负面态度”也是集中凸显出的两个议题属性。在该网络的建构中,情感属性的显著程度远远高于实质属性,即大多数公众在社交平台上直接表达对于碳中和政策的质疑态度。

四、结论与讨论

(一)难以突破圈层的议程设置

碳中和作为一项环境治理的公共政策,不同圈层间的良好互动一定程度上决定了这项由政府主导的公共政策能否向下贯彻落实,形成真正的社会共识。

碳中和议题在国内语境的传播过程中,有效的议程设置大多数局限于各圈层内部,能够突破圈层的显著议程设置关系数量很有限。碳中和议题的信息流通没能像多伊彻所描绘的那样形成“瀑布”,局限于圈层内部的议程设置就如同一个“蓄水池”[10],将信息传递框定在各自的圈层范畴内,难以构建传统政策议程设置所期待的信息传播链条。

无论是多元主体之间的互动,还是多元主体之间的议程设置,官方话语圈和民间话语圈形成了两个相对独立的交流闭环,二者之间缺乏有效且显著的互动。这表明官方话语和民间话语在碳中和议题上是脱钩的,相互间的话语沟通是匮乏的。

与此同时,自媒体正在趋向于成为社会的话语中心和舆情中心。官方话语对民间话语失效的议程沟通是一种政治权力与传播秩序错位的表现,而这种错位在社会结构性矛盾突出与网络环境去中心化等多重因素影响下会被进一步扩大。

(二)网络议程设置仍具破局潜力

虽然官方和民间话语圈在碳中和议题上呈现议程脱钩的状态,但如果以部分主体间的互动为突破口,议程设置仍具有破局的潜力。

一是用科学话语来强化智库独立观点的表达。以自媒体和公众为核心的民间话语圈未对以专家为代表的智库话语表现出明显的排斥情绪,个别专家甚至还是民间话语中引用率极高的智库代表。智库的话语实践根植于科学研究,在强化科学表达的同时,如能重视与公众的话语融通,善用融媒的新样态传播,就能对公众形成更强的引领力。

二是深化市场化媒体的议程影响力。市场化媒体是机构话语圈与官方话语圈两个圈层中共有的中介主体。我国市场化媒体的时代背景是社会政治经济层面的转型,市场化媒体的发展促进了我国公民社会的孕育与发展[11],它在几十年的摸索、变革、转型与成长的过程中,借助其独特的媒体身份触及了方方面面的社会元素,使其具备了某种社会共有中介的特性,这一特性使其拥有为多元主体搭建对话平台的基础与可能。市场化媒体可以通过积极搭建交流平台来深化其议程影响力,柔化官方话语与民间话语之间的不一致,为多元主体在碳中和目标的价值认识上达成共识创造有利条件。

参考文献:

[1]郑世高.碳中和:一项概念史的研究[J].科学·经济·社会,2022(5):1-13.

[2]乌尔里希·贝克.风险社会[M].何博闻,译.南京:译林出版社,2004:22-25.

[3]刘涛.“传播环境”还是“环境传播”?——环境传播的学术起源与意义框架[J].新闻与传播研究,2016(7):110-125.

[4]刘涛.环境传播:话语、修辞与政治[M].北京:北京大学出版社,2011:1.

[5]Guo L,Mccombs M.The power of information networks:New directions for agenda setting[M].Routledge,2015:1-23.

[6]Johnson E W.Social movement size,organizational diversity and the making of federal law[J].Social Forces,2008(3):967-993.

[7]Kiousis S,Bantimaroudis P,Ban H.Candidate image attributes:Experiments on the substantive dimension of second level agenda setting[J].Communication Research,1999(4):414-428.

[8]Lopez-Escobar E,Llamas J P,McCombs M & Lennon F R.Two levels of agenda setting among advertising and news in the 1995 Spanish elections[J].Political Communication,1998(5):225-238.

[9]刘琼.媒介话语分析再审视:以甘姆森建构主义为路径[J].新闻与写作,2015(5):92-97.

[10]乔万尼·萨托利.民主新论:当代论争[M].冯克利,阎克文,译.上海:上海人民出版社,2015:151-152.

[11]笑蜀.中国市场化媒体的光荣与险阻[J].南风窗,2009(24):18-20.

作者簡介:詹骞,中国传媒大学新闻学院副教授、硕士生导师(北京 100024);屠怡文,中国传媒大学新闻学院硕士生(北京 100024)。

编校:王志昭