“一杯满泻蒲桃绿”:葡萄与葡萄酒中的文化融合

蒲 帅

张骞出使西域图,敦煌莫高窟第323 窟

汉家西域是谁开,博望功成事可哀。

断送壮夫知几许,换将胡物过东来。

——郑文康《读张骞传》

这是明人郑文康在读罢《张骞传》之后写下的诗篇。诗人认为张骞出使西域耗费了无数人力物力,因此对汉家遣使凿空西域的行为持否定态度。诗篇后两句采用对比手法,本意在于批判张骞通西域之举费巨功小,但尾句所言的“换将胡物过东来”却也并非虚谬,客观上的确有无数“胡物”借助这条丝绸之路被引入东方,例如核桃、石榴、苜蓿等物产皆属此列。当然,其中也少不了本文所要讨论的主角——葡萄。

葡萄,在我国古代文献中又被称为“蒲陶”“蒲桃”或“蒲萄”等,可谓名目繁多。关于其命名由来,李时珍在《本草纲目·果部》中称“葡萄汉书作蒲桃,可以造酒,人酺饮之,则醄然而醉,故有是名”[1]刘衡如、刘山永、钱超尘、郑金生编著:《本草纲目研究》下册,华夏出版社2009 年版,第1265 页。,以“酺醄”二字解释葡萄之得名,其中“酺”为聚饮之意,“醄”则指沉醉之貌,将人在饮用葡萄酒后的醺然醉态作为这种西域传入水果的命名依据。

以此种方式阐释“葡萄”的命名,显然重视酿造而成的葡萄酒远甚于葡萄本身,故而此种解释并未得到广泛认可,目前更加被接受的观点则相信“葡萄”应当是音译名。有学者考证,“葡萄来自大宛,此词应是大宛语budaw 的对音,与伊兰语budäwa 相对应”[2]杨泓、孙机:《我国古代的葡萄和葡萄酒》,《寻常的精致》,辽宁教育出版社1996 年版,第191 页。关于葡萄名称的音译问题,常有人会提及其得名来源于希腊语中表示“一串葡萄”含义的单词或地名单词,对此,书中亦有相关讨论:“早年西方汉学家在言必称希腊的观念支配下,认为葡萄是希腊语bǒtrus(一嘟噜[葡萄])的对音。但大宛并不流行希腊语,此说连伯希和也不相信。”。外来语的对音在翻译之初往往缺乏定字,音译说合理解释了古籍中“葡萄”一词多名的现象。然而,从这种命名依据中,亦能够看出葡萄这种水果与酿酒存在重要关系。

“等闲不博凉州牧”:西来的葡萄与难得的琼浆

夜光明月非所投,逢年遇合百无忧。

将军百战竟不侯,伯郎一斗得凉州。

——苏轼《次韵秦观秀才见赠秦与孙莘老李公择甚熟将入京应举》

苏轼诗歌中提及的“伯郎一斗得凉州”,指的是汉代时孟佗以一斛葡萄酒贿赂宦官取得凉州刺史官职之事。裴松之在注解《三国志》时,曾引用《三辅决录》中的记载言称(孟佗[3]《三辅决录》中记载“孟佗”名为“孟他”。)“又以蒲桃酒一斛遗让,即拜凉州刺史”[1](晋)陈寿撰,(南朝宋)裴松之注,卢弼集解,钱剑夫整理:《三国志集解》第一册,上海古籍出版社2009 年版,第355 页。东汉灵帝在位之时,以“十常侍”为首的宦官集团把持朝政,天下奇珍异宝无不汇聚于宦官之手。在此种社会背景下,孟佗仅以一斛葡萄酒之量贿赂宦官首领张让,便换得了一州刺史之高位,足见此时虽有丝绸之路与西域相通,但产自大宛、安息一带的优质葡萄酒并未大量输入中原地带,至汉末时葡萄酒对于华夏民族而言仍是罕贵之物。

事实上,史书所载的高品质葡萄与葡萄酒虽多由西域传入,但中原地区却并非缺乏葡萄属的植物,如今在《诗经》文本中,我们仍旧能够看到先民食用葡萄属植物的相关记载[2]除下引的《豳风·七月》一篇之外,《诗经·王风·葛藟》与《诗经·周南·樛木》等篇目中出现的“葛藟”同样是一种葡萄属植物,但两诗内容均未围绕葛藟展开,葛藟在诗中仅起到即物起兴的作用,故不在正文作详细展开说明。:

六月食郁及薁,七月享葵及菽。(《诗经·豳风·七月》)

《豳风·七月》描述了周人一年四季的农事活动,诗中提及多种可食用植物,此处的“薁”,指的便是葡萄属植物蘡薁[3]《豳风·七月》诗篇中的“薁”所指究竟为何物,历来有多种说法,如《说文解字》中即解释“薁”为“樱也”。此处根据程俊英《诗经译注》中的说法定其为“野葡萄”。参见程俊英:《诗经译注》,上海古籍出版社2004 年版,第230 页。,李时珍《本草纲目》中记载:“蘡薁蔓生,苗、叶与葡萄相似而小,亦有茎大如碗者。冬月惟叶凋而藤不死……蘡薁子生江东,实似葡萄,细而味酸,亦堪为酒。”[4]刘衡如、刘山永、钱超尘、郑金生编著:《本草纲目研究》下册,华夏出版社2009 年版,第1266 页。虽然称其“堪为酒”,但史书中罕有以蘡薁为原料大量酿造葡萄酒的记载。以贾思勰所撰的《齐民要术》为例,在这部详细记载民间农业智慧与生产经验的总结性书籍中,作者对葡萄有着明确描述,也详细记录了各种酿酒方法,却并未出现任何利用蘡薁酿造葡萄酒的记录[1]参见《齐民要术》中第四卷“种桃柰第三十四”与第七卷“造神曲并酒等第六十四”至“法酒第六十七”等部分的相关内容,(北魏)贾思勰撰,石声汉译注,石定枎、谭光万补注:《齐民要术》,中华书局2015 年版。,由此可知古人对于以蘡薁为代表的本土野葡萄资源并未进行成规模的开发利用[2]部分考古发现中曾出现过先民使用野葡萄酿酒的相关例证,如1980 年在河南商代后期古墓中曾发现过一个密闭的铜卣,经专家分析后认定其中盛装的便是葡萄酒(参见牛立新编摘:《保藏三千年的葡萄酒》,《酿酒》1987 年第5 期);再如1995 年在山东日照两城镇文化遗址考察过程中,考古人员同样发掘出葡萄籽遗存,并在部分陶器内壁上检测出含酒的残留物,据此认定在新石器时代晚期,两城镇地区的古人就已经开始使用野葡萄酿酒。此类个例难以形成完整论证链条,只能据此推断认定古人知晓食用野葡萄及利用其进行酿酒,但并未形成大规模酿造,其具体生产工艺也没有以书面文本形式流传后世。。

[日]细井徇撰绘《诗经名物图解》中的薁(1848)

而与籍籍无名的野葡萄不同,自西域传来的葡萄与葡萄酒很快成为深受中原人喜爱的明星物产。《史记·大宛列传》对其发现与引入过程有如下记载:

大宛在匈奴西南,在汉正西,去汉可万里。其俗土著,耕田,田稻麦。有蒲陶酒……宛左右以蒲陶为酒,富人藏酒至万余石,久者数十岁不败。俗嗜酒,马嗜苜蓿。汉使取其实来,于是天子始种苜蓿、蒲陶肥饶地。及天马多,外国使来众,则离宫别观旁尽种蒲萄、苜蓿极望。[3](汉)司马迁撰, (宋)裴骃集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义:《史记》第十册,中华书局1959年版,第3160 页、第3173—3174 页。

由此段记载可知至西汉时,中原地区已经依靠“汉使取其实”[4]《史记》只提及“汉使取其实来”,关于葡萄何时经何人之手自何地传入中原的问题,古来便有多种观点:《酉阳杂俎·卷十八》中提及(葡萄)“实出于大宛,张骞所致有黄白黑三种”, 《白孔六帖》则记载“或以为李广利破大宛,得种归汉”,《本草纲目》则指出“张骞使西域还,始得此种”等,以上诸说可备作参考。于大宛而开始种植葡萄,但结合前述孟佗“一斗得凉州”的事迹判断,西域相对成熟的酿酒技术似乎并未随之传入,那些种植在离宫别观旁的葡萄成熟后也不曾被酿造成醇香甘洌的葡萄酒,这种由西域进贡而来的琼浆在两汉时期仍为奇物。

前辈学人论及此事时常会提到一本名为《汉武帝内传》的书,书中在描绘汉武帝招待西王母的场面时,有“设玉门之枣、酌蒲桃之酒”这样的措辞。然而是书虽托名为班固所撰,实则是后人假借其名编纂的传奇小说,《四库全书总目》称其当为魏晋时人所作[1]《四库全书总目提要》在评点此书时指出:“《汉武帝内传》一卷,旧本题汉班固撰。《隋志》着录二卷,不注撰人,《宋志》亦注曰不知作者,此本题曰班固,不知何据。殆后人因《汉武故事》伪题班固,遂并此书归之欤?《汉书·东方朔传赞》称好事者取奇言怪语附着之朔。此书乃载朔乘龙上升,与传赞自相矛盾,其不出于固,灼然无疑。其文排偶华丽,与王嘉《拾遗记》、陶弘景《真诰体格》相同。考徐陵《玉台新咏序》有灵飞六甲高擅玉函之句,实用此传六甲灵飞十二事封以白玉函语,则其伪在齐、梁以前。又考郭璞《游仙诗》,有汉武非仙才句,与传中王母所云殆恐非仙才语相合。葛洪《神仙传》所载孔元方告冯遇语,与传中称受之者四十年传一人,无其人,八十年可顿授二人,非其人谓之泄天道,得其人不传是谓蔽天宝云云相合。张华《博物志》载汉武帝好道,西王母七月七日漏七刻乘紫云车来云云,与此传亦合。今本《博物志》虽真伪相参,不足为证。而李善注《文选·洛神赋》已引《博物志》此语,足信为张华之旧文,其殆魏、晋间文士所为乎?”参见(清)永瑢等: 《四库全书总目提要》第五册,中国台湾艺文印书馆1964 年版,第2788—2789 页。判断此书出于魏晋时人手笔。,书中内容也尽数属于充满奇幻色彩的臆想内容,故而并不足以作为汉朝饮用葡萄酒的真实情况的参考。真正能直接反映时人对葡萄酒态度的记载,首推三国时魏文帝曹丕的品评,大概是因为琼浆难得,曹丕特意写下《凉州蒲萄诏》盛赞葡萄与葡萄酒:

旦设蒲萄解酒,宿酲掩露而食。甘而不䬼,酸而不脆,冷而不寒,味长汁多,除烦解悁。又酿以为酒,甘于麹米,善醉而易醒。道之固以流涎咽唾,况亲食之耶!他方之果,宁有匹之者。[2](清)张澍辑录,陕西省古籍整理办公室编,周鹏飞、段宪文点校:《凉州府志备考·艺文卷一·魏文帝凉州蒲萄诏》,三秦出版社1988 年版,第573 页。关于此段引文内容,《艺文类聚·卷八十七·果部下·蒲萄》与《太平御览·果部卷九·蒲萄》中均有记载,且文前皆有“魏文帝诏群臣曰”句。《全三国文·卷六》列其于《诏群臣》题下,《魏文帝集》中将此段标题为《与吴监书》,其内容则与《太平御览》相类(参见(三国魏)曹丕著,易健贤译注:《魏文帝集全译》,贵州人民出版社2009 年版,第204 页)。《本草纲目·卷三十三》援引此段记载为“蒲桃当夏末涉秋,尚有余暑,醉酒宿酲,掩露而食,甘而不饴,酸而不酢,冷而不寒,味长多汁,除烦解渴。又酿为酒,甘于麹蘖,善醉而易醒,他方之果,宁有匹之者乎?”(参见刘衡如、刘山永、钱超尘、郑金生编著 :《本草纲目研究》下册,华夏出版社 2009 年版,第 1265 页。)几处引文措辞虽略有出入,但仍可认定当源于同一文本。

曹丕给予了葡萄极高的评价,认为这是天下无匹的果中之王,单是描述其甘美滋味便足以令人口舌生津。而从曹丕的描述中也不难看出,不论是作为水果的葡萄还是由其酿造而成的葡萄酒在当时皆属不易获得的珍品,哪怕贵为最高统治者的皇帝也对其心向往之。

类似的情况至南北朝时期依然存在,据杨衒之《洛阳伽蓝记》记载,北魏洛阳白马寺周围已有葡萄种植,其“枝叶繁衍,子实甚大,荼林实重七斤,蒲陶实伟于枣,味并殊美,冠于中京”[3](北魏)杨衒之撰,俞婉君译注:《洛阳伽蓝记》,二十一世纪出版社2018 年版,第215 页。。对于当时人而言,葡萄仍旧是罕贵难得之物,以至于普通宫人得到皇家赏赐的葡萄后,都要先当作至宝遍传亲属各家再食用:“帝至熟时,常诣取之。或复赐宫人,宫人得之,转饷亲戚,以为奇味。得者不敢辄食,乃历数家。”[1](北魏)杨衒之撰,俞婉君译注:《洛阳伽蓝记》,二十一世纪出版社2018 年版,第215 页。

《北齐书》中亦有类似对葡萄珍贵程度的描绘,李元忠“曾贡世宗蒲桃一盘,世宗报以百练缣”[2](唐)李百药:《北齐书》上册,中华书局1972 年版,第315 页。。《新唐书》记载陈叔达得到高祖李渊赏赐后,“得蒲陶不举,帝问之,对曰:‘臣母病渴,求不能致,愿归奉之’”[3](宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》第十三册,中华书局1975 年版,第3925 页。。此故事中陈叔达的言行颇类于春秋时期劝谏郑庄公的颍考叔,而作为其中关键的葡萄,显然同样因其珍贵,成为了臣下彰显孝道的最佳凭据。

葡萄罕贵难得,直接影响了葡萄酒的身价随之水涨船高。对于古人而言,在葡萄酒酿造技术尚不完备的时期,想要喝到这种能令魏文帝闻之垂涎的琼浆,基本只能依靠西域诸国进贡。上千里的距离对于绝大多数普通人而言已不啻天渊,因此对当时人而言,能沉醉于葡萄酒中已是近乎人间极乐的想象。譬如庾信的《燕歌行》尾声部分,便将痛饮葡萄酒与服丹求仙等量齐观:

蒲桃一杯千日醉,无事九转学神仙。

定取金丹作几服,能令华表得千年。

“新压葡萄酒如乳”:中西融合的葡萄酒酿造工艺演进

竹叶连糟翠,蒲萄带曲红。

相逢不令尽,别后为谁空。

——王绩《过酒家》其三

这是嗜酒好醉的唐代诗人王绩描绘的饮酒场景,其中“蒲萄带曲红”一句,为我们理解唐人酿造葡萄酒的真实状态提供了生动形象的文本样例。与我们今天寻常易见的葡萄酒有所不同,唐代酿造葡萄酒时还特别向其中添加了酒曲,因而才会出现所酿之酒“带曲红”的特殊景象。酿造葡萄酒时添加酒曲堪称华夏先民独树一帜的特色,而想要参透这一行为背后的思维逻辑,首先需要简单了解酿酒的一般过程与基本原理[1]本文所介绍的酿酒方面相关内容参见单铭磊主编:《酒水与酒文化》,中国物资出版社2011 年版,第12—14 页。。

古往今来,酿酒用的原料大致包含淀粉类原料与糖质类原料两种。不论是以大米、高粱、小米、玉米等各种淀粉类原料为主酿造的粮食酒,还是以葡萄、苹果等各种糖质类原料为主酿造的果酒,在酿造原理上实则异曲同工,均是将原料中的糖借由发酵转化成酒精,发酵因此是整个酿酒过程中最为关键的环节[2]关于发酵,虽然人类有着悠久的酿酒历史,但直到19 世纪中叶,微生物学家巴斯德才研究出酵母酒精发酵的生理意义,提出发酵是酵母在无氧状态下的呼吸过程(即无氧呼吸)。。在酶的催化作用下,酿酒原料的单糖被分解成酒精、二氧化碳与其他物质,这一过程便被称为“酒化”,以葡萄糖的酒化为例:

根据测定,每100 克葡萄糖理论上可以产出51.14 克酒精,以此法制成的发酵酒,其乙醇含量一般上限为15%[3]原因在于当发酵过程中酒液里的酒精含量达到13%—15%时,酵母即会停止活动,发酵也就随之结束了。。但中国古代常用各类淀粉类原料酿酒,其中并不天然具备丰富的糖分,而是需要先将淀粉溶于水,在淀粉酶的作用下将淀粉水解为麦芽糖和糊精(多糖),再利用麦芽糖酶,进一步将麦芽糖水解为葡萄糖,为后续的酒化过程做好准备,这一将淀粉转化成葡萄糖的过程,便是酿酒工艺中的“糖化”。

理论上讲,100 千克淀粉可掺水11.12 升,产生111.12 千克糖,再转化为56.82 升酒精。糖化淀粉往往需要相对漫长的过程,而为了加速糖化过程使用的糖化剂,便是我们一般意义上常说的“酒曲”[4]囿于篇幅与主题所限,本文对于酒曲的描述仅限于基本原理,并未作详细展开。例如并未细致区分“曲”(发霉谷物)与“蘖”(发芽谷物)在酒曲中的不同等,特此说明。,即长出了曲霉的发霉谷物,可以用作糖化过程的催化剂。相应地,在谷物上培养曲霉的过程便被称为“制曲”。使用酒曲的意义在于加速糖化过程、提高糖化水平,进而全方位提升酿酒速度与品质。

理解上述原理后,我们便不难发现使用酒曲的前提是利用各种淀粉类原料酿制粮食酒。而像葡萄这样本身就富含果糖的糖质类原料,实际在酿造过程中可以直接酒化产生酒精,并不需要额外添入酒曲增加糖化过程。

事实情况亦如此,结合现有文献资料来看,不难发现在历史上西域地区酿造葡萄酒基本都是直接自然发酵。王光尧在《古代葡萄酒酿造技术的东来及变化——海外考古调查札记(八)》一文中介绍了阿联酋朱尔法遗址酋长故居博物馆中保存的当地椰枣蜜作坊,与《顺天府志》记载的高昌地区葡萄酒生产作坊构造、生产方式均相同,皆是将原料置于室内地面捣碎,汁液顺着地上的沟渠汇入一口嵌入地下的缸内,待自然发酵后取出即成[1]参见王光尧:《古代葡萄酒酿造技术的东来及变化——海外考古调查札记(八)》,《故宫博物院院刊》2022 年第6 期。。

除考古资料外,在现存的唐以前的文献中,罕有对中原地区引进西方葡萄酒酿造技术情况的明确记载。根据前引曹丕诏书中盛赞葡萄酒“甘于麹米”的说法可以简单进行推断,两者之间存在可比性,很可能意味着采用了两种酿造方法。唐代之后关于西域使用自然发酵法酿制葡萄酒的记录逐渐增多,例如南宋周密在其《癸辛杂识》中即记载:“回回国葡萄酒止用葡萄酿之,初不杂以他物。”[2]上海古籍出版社编:《宋元笔记小说大观》第六册,上海古籍出版社2001 年版,第5779 页。

从技术传入与接受的角度考虑,古人最先接触到的应该是自然发酵酿造法[3]根据考古资料的证据,甘肃天水曾出土有粟特人墓葬棺床石雕,上有池内踩踏葡萄并通过导管引出液体注入罐内的造酒图样,说明来自西方的以自然发酵方式酿造葡萄酒的方法确曾传入中国。。《南部新书》记载:“太宗破高昌,收马乳蒲桃种于苑,并得酒法。仍自损益之,造酒绿色,芳香酷烈,味兼醍醐,长安始识其味也。”[4](宋)钱易撰,黄寿成点校:《南部新书》,中华书局2002 年版,第32 页。其中使用的“损益”二字,证明这是在借鉴西酿酒法基础上形成的改进技术,而文段提及“造酒绿色”[5]“造酒绿色”一句另有本作“造酒成绿色”,《册府元龟》卷九七〇转引此条时作“造酒成八色”,系为讹误。后部分学者据此称太宗时掌握了多种酿造技法,能够酿出各种不同颜色不同种类甚至不同风味的葡萄酒,则误之又甚。,则说明此法依旧采用自然发酵酿造,并未加入酒曲导致发生变色[6]此处结论仅为大致判断,因为对于葡萄酒而言,即便是在自然酿造法内部,仍有两重更为细致的分类,视选料时是否剔除果渣、果肉、果皮等其他成分划分为了红葡萄酒(保留所有成分)与白葡萄酒(只使用葡萄果汁)两种类型,因此并不能根据颜色简单判断加入酒曲酿酒结果即呈现为红色。但是在唐朝时期,利用自然发酵获得的绿色葡萄酒对唐人而言并不稀见,李白所作《襄阳歌》诗中即有“遥看汉水鸭头绿,恰似葡萄初酦醅”之句,可互证参看。。

葡萄种植与葡萄酒酿造在唐代均获得了长足发展,刘禹锡写有《葡萄歌》,专门描绘了唐时山西一带已形成专门种植葡萄酿造葡萄酒的产业结构:“有客汾阴至,临堂瞪双目。自言我晋人,种此如种玉。酿之成美酒,令人饮不足。为君持一斗,往取凉州牧。”诗篇所描绘场景纵有艺术夸张成分,亦可由诗句内容想知唐时在西北地区,葡萄酒酿造产业已然蔚为大观。

明代《食物本草》宫廷手绘彩本中描绘的葡萄酒酿造图

尽管从原理上看,葡萄酒的酿造过程并不需要酒曲协助,但随着时间推移,华夏民族将自身擅长的借助酒曲酿酒的方法添加进了葡萄酒的酿造过程之中,自西方传入的酿造技术逐步与华夏地区原有酿酒理念相融合,进而出现了借助酒曲酿造葡萄酒的新思路、新方式。

例如明人高濂在《遵生八笺》中记录的完整葡萄酒酿造方法,就能看到酒曲的身影:“法用葡萄子取汁一斗,用曲四两,搅匀,入瓮中封口,自然成酒,更有异香。”[1](明)高濂撰,王大淳、李继明、戴文娟、赵加强整理:《遵生八笺》,人民卫生出版社2007 年版,第386 页。显然这是一种文化融合的结果,添加酒曲拓展了葡萄酒的酿造方式,展现出与西方酿造法迥乎不同的思路方式[2]关于中国古代使用酒曲酿造葡萄酒的问题,还有另一种说法可供参考:清人刘岳云在《格物中法·卷六下》中曾解释过用曲问题:“葡萄酿者,今通行之法是蒸者……前言不用曲,今又言用曲者,缓酿不用曲,速酿用曲也。”由此观之,则知古人在酿造葡萄酒时选择添加酒曲,主要考虑的并非酒的风味,而是着眼于酿造速度快慢与否,利用酒曲的催化效果来加快酿造过程,进而提高葡萄酒产量。此论可备为一说,故录于此。。

但酿造技术的融合发展同样并非一帆风顺,囿于时局战乱等因素的影响,葡萄酒酿造技术一度濒于失传。元好问在其《蒲桃酒赋》中记载“吾安邑多蒲桃,而人不知有酿酒法”,时人甚至“摘其实并米炊之”,所酿之酒在风味上完全失去独特口感,直至避乱时偶然发现器皿中贮存的葡萄“熏然有酒气”,方才重新发现了以自然发酵法酿造葡萄酒。元好问特地为此时作赋纪念,足可见古人对酿酒技术革新改造的重视程度。

随着时代演进,不同的酿造方法得以齐头并进、并行不悖。至元代时,文人周权还特地写作《蒲萄酒》详细记载了酿造葡萄酒的各个流程步骤,其中既有捣碎原料自然发酵的部分,亦有加入酒曲调和风味的步骤,堪称东西方酿酒技术巧妙融合的典范象征,其诗云:

翠虬夭矫飞不去,

颔下明珠脱寒露。

累累千斛昼夜舂,

列瓮满浸秋泉红。

数宵酝月清光转,

浓腴芳髓蒸霞暖。

酒成快泻宫壶香,

春风吹冻玻璃光。

甘逾瑞露浓欺乳,

曲生风味难通谱。

纵教典却鹔鹴裘,

不将一斗博凉州。

飞入寻常百姓家:作为文化符号的葡萄与葡萄酒

葡萄美酒夜光杯,

欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑,

古来征战几人回。

——王翰《凉州词》其一

除了实际的食用功能外,葡萄与葡萄酒还往往出现在历朝历代的文学作品与生活装饰中,逐渐演化为体现文化交融的重要文化符号。而要论起描写葡萄酒的名篇,王翰的《凉州词》堪称其中最脍炙人口的作品。在这首我们耳熟能详的诗篇中,诗人描绘战士在踏入战场前痛饮葡萄美酒,甚至豪言要醉卧沙场,一股凌驾于杀伐之上的万丈豪情由此呼之欲出,使得整首作品展现出强烈的慷慨洒脱之感。

不畏战,不怯战,战士面对战场表现出了一往无前、睥睨生死的昂扬姿态,这在古代边塞作品中呈现出一种别具风味的情绪表达。一个新的诗歌意象由此产生,并逐渐走向丰富与完善,在之后的诗歌长河中留下了属于它自己的色彩。它表现为“几回兀坐穹庐下,赖有葡萄酒熟初”(汪元量《通州道中》),表现为“昭陵百战大山河,凉州几瓮葡萄酒”(艾性夫《题明皇醉归图》),也表现为“等闲不博凉州牧,留荐瑶池第一觞”(苏葵《葡萄酒》)。描述征战、宣泄愤懑、怀想生活、期盼美好,诗人惯常使用的典型意象得到拓展,兼具有文化融合特征的葡萄成为了边塞之地戍守之人沟通情感的理想选择。

在此类诗篇作品中,还有一层隐含的立场需要特别点明,那就是“葡萄酒”意象本身所具有的身份代表性。不同于高适的《燕歌行》中“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”这种着力展现普通士卒疾苦心酸的表述角度,“葡萄”与“葡萄酒”所能象征的群体往往更多是贵族与官僚。哪怕是在“霜营吹角客愁孤”(汪元量《通州道中》)的无限离思中,能借新酿葡萄酒消愁者也只能是统御兵马的将军,而非更具代表性的绝大多数普通战士。

所以《凉州词》中表现出的慷慨洒脱其实是有身份、有立场的。更有甚者,我们还能够在李颀创作的《古从军行》中读到这样的诗句:“年年战骨埋荒外,空见蒲桃入汉家。”不同于其他引用的作品,李颀在诗中虽然同样使用了“葡萄”意象,但在态度上作者却旗帜鲜明地站到了“葡萄”的对立面。诗句中的“战骨”与“蒲桃”形成了鲜明对比,无数人的牺牲换来的不过是一点微不足道的贡品罢了。相较此前诗篇中尚且只是将葡萄酒视作消愁之物,李颀的创作无疑再次拓展了意象涵义的边界,同时也着重强调了“葡萄”往往象征权贵的特殊属性。

华夏文明对待“酒”的情感是复杂的。早在三千年前武王伐纣结束后,周公便在卫国推行禁酒理念,发布了以《尚书·酒诰》为代表的禁酒诰令,提出要以德行标准要求自身,强调“无彝酒,越庶国;饮惟祀,德将无醉”。周人将殷商王朝的失败部分归咎于酗酒误事,历朝历代皆不乏纵酒致祸的好饮贪杯之徒;儒家的礼法制度强调人要对自己有所规诫以达到“克己复礼”的程度,即便是以纵情自娱著称的道家,也同样坚决反对酗酒[1]早期道教重要经典《太平经·丁部》中有对酗酒者惩罚的明确规定:“但使有德之君,有教敕明令,谓吏民言:从今已往,敢有市无故饮一斗者,笞三十,谪三日;饮二斗者,笞六十,谪六日;饮三斗者,笞九十,谪九日。”。

葡萄酒天然量少难得的属性,加上古人对于饮酒的复杂情态,两者作用下人人痛饮葡萄酒的豪迈场面固然无法在当时成为社会主流,但葡萄酒作为文化符号的再发现与再利用仍为中国古代文学创作生态增添了一抹来自异域的亮色。

而在华夏民族中,新型文化元素的发展还将继续引领潮流,唐人对于葡萄酒的喜爱,逐渐演变发展,影响了唐代盛行的“酒晕妆”的出现。据古籍记载,所谓“酒晕妆”指的是在傅粉后于两颊处涂抹调匀的胭脂,使双颊呈现出宛若醉态般的红晕。“酒晕妆”是一种相对较为浓艳的妆容,其更为轻浅的版本则被称作“桃花妆”[2]唐人宇文士及在《妆台记》中记载:“美人妆面,既傅粉,复以胭脂调匀掌中,施之两颊,浓者为‘酒晕妆’,浅者为‘桃花妆’。”。故而所谓的“酒晕妆”实指的是人在醉酒后面色酡红的感觉,葡萄酒“善醉而易醒”的特点想来也必然对酒晕妆的形成助力颇多。

唐代 《弈棋仕女图》 中化“酒晕妆”的女子

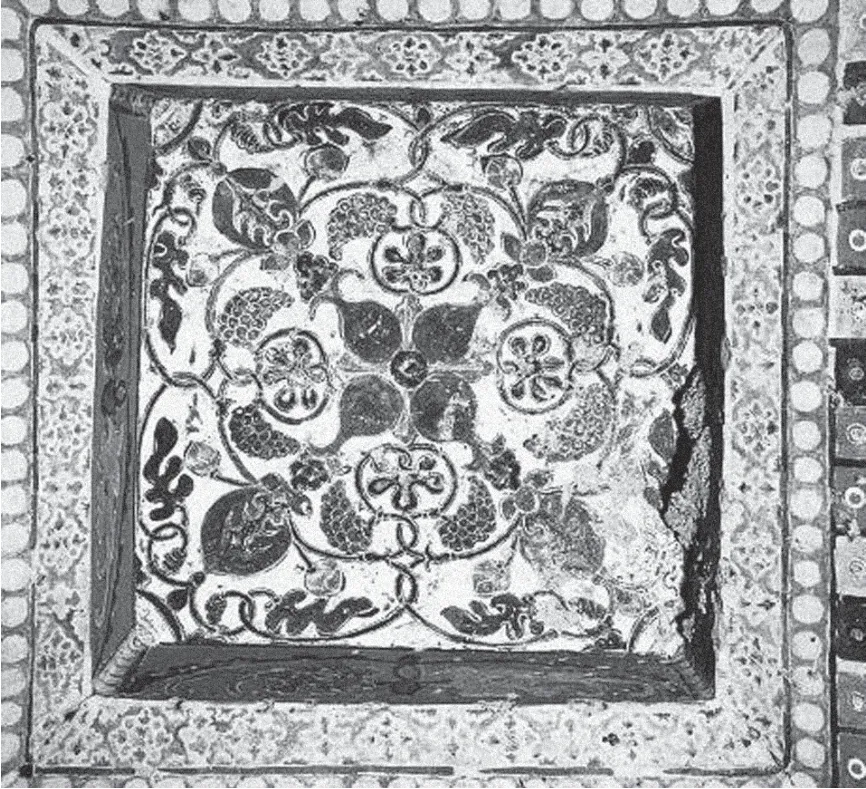

敦煌莫高窟第209 窟中的石榴葡萄纹样

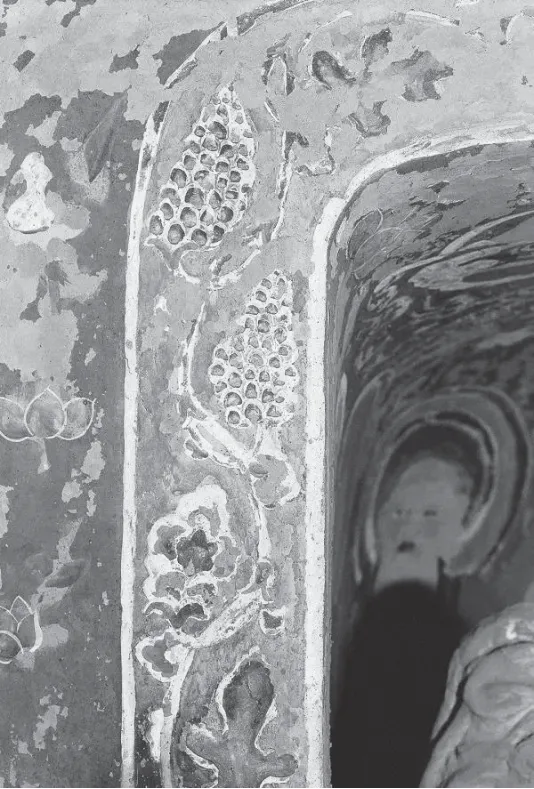

敦煌莫高窟第322 窟中的缠枝葡萄纹边饰

除诗文外,葡萄图案作为装饰纹样还广泛应用于各种艺术作品与日常器物中。敦煌莫高窟中即多见以葡萄纹作为岩窟壁画中的装饰元素,如第322 窟缠枝葡萄纹边饰,用葡萄本来意象展现出中秋时节瓜熟果落的团圆景象;再如第209 窟藻井中的石榴葡萄纹样,将两种均以“多子”著称的水果搭配使用,寄托着古人“多子多福”的朴素思想与美好祝愿,葡萄枝藤缠绕的状态还象征着亲密与繁荣,同样表达的是对于美好生活的向往与企盼。此外还有在唐代盛行一时的经典铜镜纹样海兽葡萄镜[1]据宋代《博古图录》、清代《西清古鉴》等文献记载,海兽葡萄镜又被称作“海马葡萄镜”“禽兽葡萄镜”“天马葡萄镜”等,别名众多但纹饰大同小异。,该镜面的一般形制特征是装饰图案以海兽形象为主,周围配饰以葡萄藤蔓纹。“海兽”原型为何物古来众说纷纭,古人多认为其所指的是龙生九子中的“狻猊”,而今人则更认同其原型当为狮子。不论葡萄还是狮子都是典型的域外生物,自传统东土后显现出了沟通文化差异、缔造文化纽带的独特价值,因“多子”“富贵”等寓意制作的海兽葡萄镜,也因此被称作“凝结欧亚大陆文明之镜”。

不论带有宗教仪式色彩的石窟装饰,还是更强调世俗价值喜好的铜镜花纹,上述例子中都存在一种引人瞩目的共性:在东方的文化语境与文化视域之下,作为外来物种的“葡萄”身上异域价值观念中的文化成分被逐渐剥离,并被重新赋予了一种更符合东方审美趣味与文化样态的崭新内涵。

美国汉学家谢弗在其《唐代的外来文明》一书中所作的总结可谓切中肯綮。他注意到:“由于唐朝势力迅速扩张到了伊朗人和突厥人的地方,而葡萄以及葡萄酒也就在唐朝境内变得家喻户晓了。甚至到了唐代,葡萄在人们的心目中还仍然保持着与西方的密切关系:在几百年中,一串串的葡萄一直被当作外来装饰的基本图样而在彩色锦缎上使用;而在唐镜背面的‘古希腊艺术风格’的葡萄纹样式,则更是为世人所熟知。更能说明问题的是:罗马人、大食人以及西域的回鹘人等,全都以精于栽种葡萄和善于饮酒而知名,但是当唐朝征服了西域之后,葡萄以及葡萄汁就失去了其原有的某些‘外国’的风味,这与‘半外来的’巴旦杏和槟榔的情形是很相似的。”[1][美]谢弗著,吴玉贵译:《唐代的外来文明》,中国社会科学出版社1995 年版,第309—310 页。

这便是横跨东西的所谓“沟通”与“融合”的真意所在。与其他西来之物相类似,葡萄自东传进入到华夏大地的文化视野后,同样表现出了极为明显的融合特征。不论是兼用酒曲的酿造方式融合新变,还是活跃在唐代的无数异域“酒家胡”;不论是唐诗风潮中那一抹雄奇靓丽的异域色彩,还是反映在日常生活纹饰中的审美样态。以葡萄为代表的东西方物质文明结晶就在这一用一酿、一诗一文中悄然实现着新的融合与发展,成为文化交流过程中不可或缺的重要组成部分。

不论东方还是西方,当我们举起夜光杯、共饮葡萄美酒之时,或许所有的差异与隔阂都已不再重要,杯中美酒代表的是我们对于幸福生活的一致追求,是我们对于美好未来的共同企盼,只要我们共同怀揣着这样的理想信念,那么所有的沟通与交流就都是水到渠成的自然过程。正如同千余年前的唐太宗李世民写下《置酒坐飞阁》时,眺望着远方无尽的山川之色,当时节心中所产生的无限感慨喟叹,也全都尽数付与眼前的这一杯之中:

高轩临碧渚,飞檐迥架空。

馀花攒镂槛,残柳散雕栊。

岸菊初含蕊,园梨始带红。

莫虑昆山暗,还共尽杯中。