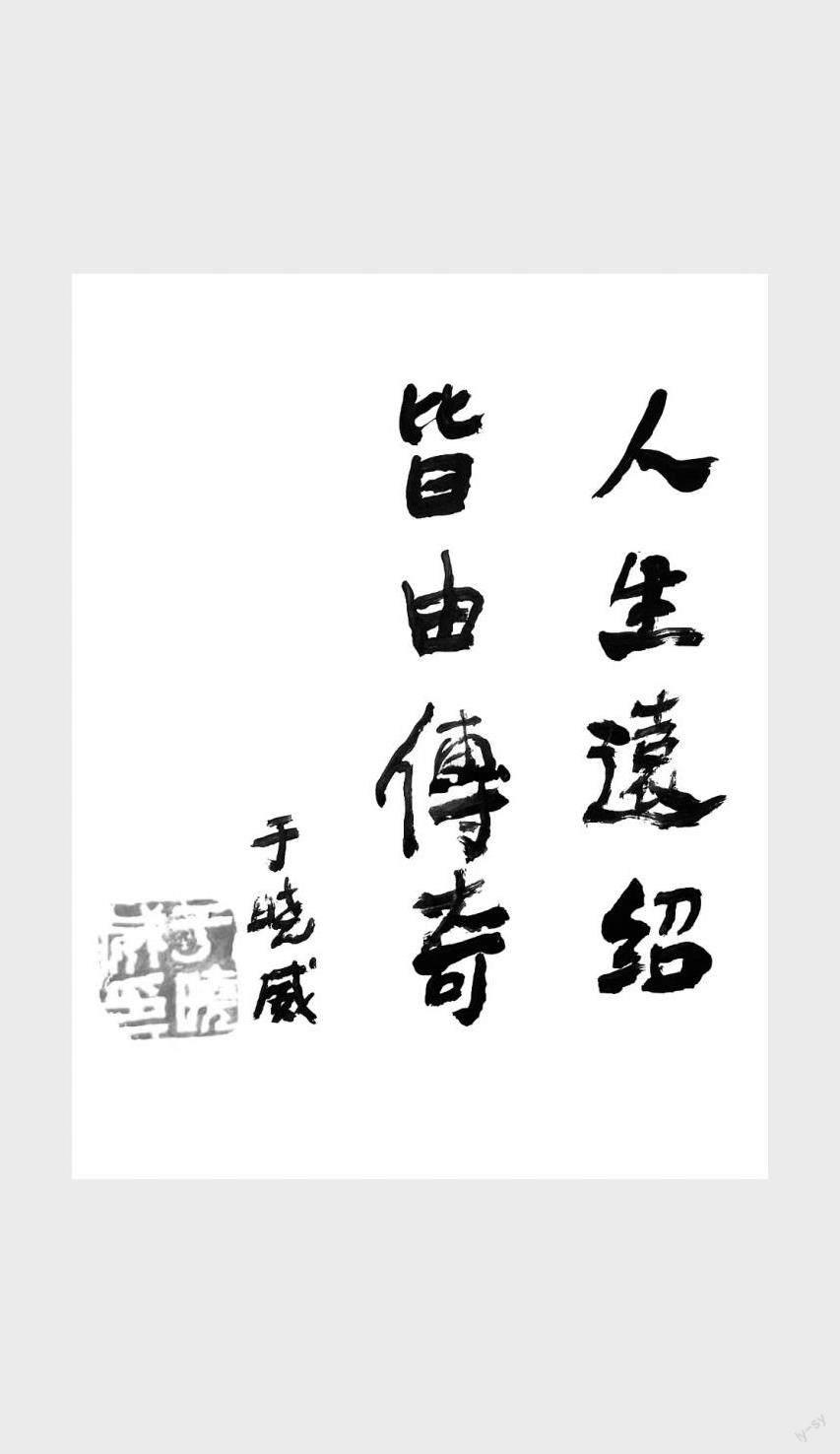

也谈创新

于晓威

古今中外,文学史上的所有经典,源于它们在所处时代的创新精神。

关于文学的创新问题,当下文坛的作家和评论家们谈论得比较多,但是这里面不乏存在一些误区,即文学的创新往往是跟作家生活经验和作品题材相关的一个命题。避免作家生活经验趋同和作品题材的雷同或“撞车”,是保持文学创新的一个有效方法。我认为这是片面的。

可以说,文学创新的意义应该分为两个层面。一个是浅表性的,或曰形而下的;一个是内质性的,或曰形而上的。如果浅表性的文学原创理论成为流行的理解模式,文学存在的意义将会大打折扣,甚至堕落。因为文学所取得的真正发展,从来就跟题材没有什么关系。也就是说,题材本身没有高下之分,我们不能因为探讨某种所谓新的现象,重新回到历史上“题材决定论”的泥淖当中。

题材撞车在某种意义上说是一个伪命题。从古至今,难道还存在没有“撞车”的题材吗?生和死,战争,爱情,嫉妒,仇恨,宽容,哲学意义上的渴望献身的精神,这些都是文学永远的主题,它们是不是一直在“撞车”?单纯为了回避“撞车”,那我们还“写什么”?

《圣经》里说,“风往南刮,又向北转……日光之下,并无新事”。美国一位学者曾经为了给好莱坞爱情模式的剧本提供创作经验,详细梳理和考察了古今世界文学作品中与现实生活中的爱情故事类型,罗列和总结出一百多种爱情故事发展类型。这等于说,哪怕再有想象力和伟大的作家,写爱情的时候都逃脱不了这一百多种爱情发展的模式。那么,爱情的故事发展类型有一百多种,战争题材呢?商界题材呢?校园题材呢?如果有心人出来总结,大概也不过是有限的几十种或上百种而已,其他题材以此类推。初看之下这是个悲哀的命题,文学从古至今就是在不断重复,没有发展,这岂不是真的印证了一些人的“文学死亡说”?然而文学怎么会死亡呢,怎么会没有发展呢?它永远和人类的精神相连,和痛苦、欲望、献身渴望、想象、创造相连——文学死亡,除非发生了地球上的人类进化到木乃伊的事件。

因此,问题涉及文学创新的内质性。我觉得文学创新最根本最深层的问题,是思想的创新。

有一句话叫作“未有飞行之技,已有飞行之理”。在古代社会,虽然没有产生飞机等航空器的科学技术,但是人们渴望在蓝天自由飞行的理想早已萌生,经过一代代的无穷实践和磨炼,最终产生了伟大的现实。小说作为文学艺术的一种突出形式,所代表的正是作家思想精神的动力和取向。

然而,就文学领域而言,无论是现代思想的自由者,还是传统思想的卫道者,都会或多或少顾忌到如何在理论上解决尊重传统的问题。在这个问题上,我恰恰觉得继承传统,就是湮没了传统。而让开传统,才是尊重传统。

举几个例子。很多年以前,我在当代某位作家的一本小册子里读过类似的一段话,说是在现实某些恋爱情境里面,“恋爱的一方不是爱上对方,而是爱上了爱情”,我觉得非常有哲理。可是随着阅读的掘进和开阔,时光推移,我发现这句话是法国的罗兰·巴特说过的。再随着阅读的深入,我知道它更早的出处是蒙田。还有,“人,诗意地栖居”,许多文章写到它是海德格尔的名言,其实,作为后人的海德格尔只不过是引述了他的前人荷尔德林说过的话并通过自己的影响力把它扩大而已。艾米莉·勃朗特的《呼啸山庄》,当时赢得议论和称道的艺术特点之一,就是因为作者使用了一种类似“插叙”的结构手法。“顺序”“插叙”“倒叙”,这在今天简直是中学生都不屑一顾的常识,但是谁还记得这是艾米莉?勃朗特的发明呢?刘再复的《性格组合论》在20世纪80年代出版至今仍令许多人记忆犹新,我相信这本书给很多作家带来启发和指导,抒写普通人物甚或小人物命运的视角调整让我们的创作远离了“高大全”,进入另一种美学品格。然而,一百多年前萨克雷将他的巨著《名利场》的副题就命名为“没有主角的小说”,表示要写出作品人物“好的一面和坏的一面”,这几乎是后世产生的《性格组合论》的中心思想归纳了……类似的例子不胜枚举。文学追求创新,不能不考虑这个问题,也就是最大限度地洗去传统印记,另辟蹊径。面对历史上众多文学大师,雨果当年说过:“我们虽然不能超过这些天才,但却可以和他们并驾齐驱。怎样才能做到这点呢?那就是要和他们不一样。”正是因为这样,雨果开辟了伟大的浪漫主义先河。同时,作为传统艺术观念的卫道者,也应该明白,避开传统,才是真正地尊重传统,以显露它应有的位置,否则,沿袭和继承传统,其实在某种意义上说,就是遮蔽和湮没了传统。

那么,对于文学作品的叙述方式的自我创新和努力,是不是也连带产生一种形而下的工具论倾向呢?我觉得不但不是,反而更加值得重视。因为叙述的创新,究其表象之下反映和折射的还是思想的创新,只不过它蒙上了一层语言物质和符号的外壳。

在谈论文学的叙事之前,我个人有个看法需要说明一下:就是文学的叙事和叙述应该是不同的两个概念。在文学的内在意义上讲,叙事更多是指涉作品的内容,亦即所叙之事;而叙述更多是指涉作品的形式,亦即作者讲述故事的方法,采用什么手段。它们其实是不同的两个层面的问题,在文学实践中,平庸作家和优秀作家的区分有时候恰恰在于前者重叙事,后者重叙述。叙事代表事件和题材的公共资源,这往往是共知的,而叙述代表不同的创造和品质,是个人经验和技术理解的蔓延物化的结果。优秀的作家在今天,甚至往往以叙述来对抗叙事,并形成有效的纠结。上述这个道理就像在工厂,一个产品的物质构成和生产流程虽然是一样的,可是在师傅和徒弟的手下,生产出来的产品质量却远远不一样是一个道理。区分在于经验和技術。

那么文学或小说是怎样发展的?问题很简单,是叙述的方式不同,是叙述的语态、语感、语势和语境不同,是叙述这一现实和本相的不同,是叙述的文化背景和个人风格不同,是由于叙述所产生的哲学视角不同,它们产生了新的趣味和新的理解方式,它们促进了读者反观身边现实世界的陌生性,它们引发了人性无穷的张力和思考,它们推动了文学或小说的发展,并且也推动了人类精神和社会生活的发展。文学中叙述,其实是一个根本性的命题。

因此,才有了饱受热议和瞩目的海明威的“电报体”叙述,有了菲茨杰拉德的“嬉皮士”叙述,有了博尔赫斯的“智性”叙述,有了罗兰·巴特的“零度”叙述,有了罗伯·格里耶的“物理”叙述,有了马尔克斯的“魔幻式”叙述,等等。从文学史的时间和断代意义上讲,真正的文学史记录下来的往往不是作家和作品的题材的不同,而是叙述和叙述所代表的哲学方法论的不同。

中国古典四大名著中,我觉得《红楼梦》是一部真正伟大和具有现代意义的小说,很大意义上因为它体现了叙述这一高超和繁复的技巧,它的语言和叙述的“阻拒”功能、“痴言呆语”功能、“感觉”功能、“能指和所指”功能,浑然一体,抛却后现代元素不计,单是中国传统美学中的张力和留白效应,它也不仅仅停留在结构和主题上。而《水浒传》《三国演义》《西游记》基本上是在叙事,从一而终地体现了线性叙述的原则。曾经有学者将《西游记》与《百年孤独》对比,认为它们同样体现了“魔幻”的特征,认为中国这一叙述技巧不输于国外,其实恰恰忽略的是叙述的哲学意义。要我说,何必《西游记》,上古神话《精卫填海》《刑天舞干戚》更是魔幻现实主义了,它们的产生时间更早。把叙述形而下地捆绑成为内容服务来看待,只会指向风马牛不相及的谬途。

因此,美国后现代派作家加斯说:“文学中没有描述,只有遣词造句。”这句名言表明,小说家正是在文学、概念和转换规则中构筑他的世界,“文字具有一个远远超越其所命名的物的现实”。这些,都是在揭示小说的叙述的力量。当然,我不是在宣扬生活消解论,厚实的生活固然会充实作家的生命体验,但是作用到文学中,伟大的叙述才能体现伟大作家驾驭材料的认知水平和品质,而不是材料或题材自动呈现。

(责任编辑 蒋茜 740502150@qq.com)