清溪笔记·之三 自然的箫声

◎黄恩鹏

作者在清溪村采访

风车和石磨

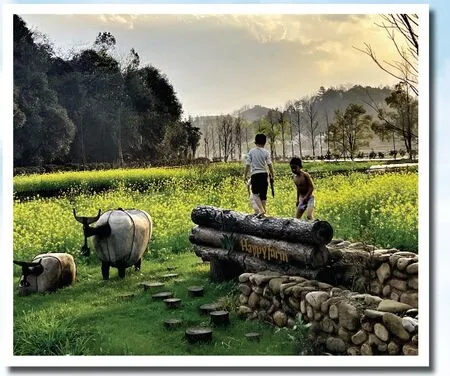

快乐的小伙伴

玩耍的农家娃

蓑衣和农具

清溪村的民居屋舍,按着水系的分布,交错而筑。河溪清浅,明澈流淌。站在水岸之上,忽然想起《诗经》 里的句子:“彼泽之陂,有蒲与荷”(《泽陂》);“谁谓河广,一苇杭之”(《河广》);“关关雎鸠,在河之洲”(《关雎》)。溪河流淌,流过山根树林,流进屋下水田。在低洼的东边,形成了淙淙流脉。水汇成溪,缠路绕坡。慢慢,变得轻缓。又慢慢,变得急迫。最后,汇入了南边的湖泊。人们沿溪行走,随时踞岸歇息。或者,抱盆携网,舀水洗菜,捞鱼捕虾,牵牛饮水。溪河两侧,树木、蔬菜和稻谷,随着季节,变幻着不同的色泽。

周立波在清溪村,种蔬菜,挑塘泥,开荒地,种红薯,挖畦播谷,打草喂猪。还曾跳下坎子,救出跌入水坑的牯牛。他看见陈树坡山上只有一棵桃树,便有了“开个果园子” 的想法。他带着乡亲,挑水上山,挖山栽树,还在一些地方,种了玉米和黄豆。

山地是精神性的,农耕经验是物质的。经验与技术,来自对土地的熟稔。生活山乡的人,听得懂青菜瓜果语言,辨得清时序季候准则。植物本身,有理想承诺,有必然准备和最终目标。

沿东侧山根拉丝水泥路向北走。一边是长满杂树的山体,一边是清溪村的菜园子。就在村路下方。脚下的水泥路有别于麻石路。因为潮湿,阴湿的地方,有浅浅湿苔。脚踩上去,有些打滑,白天走路,问题不大,夜晚则需小心。益阳地域,冬天的雪往往是站不住的,除非大雪、下得足够大,或能维持几天。雪降下来,粘性十足,融化缓慢,地面湿润。季节性自然属性,适合植物生长。山上灌木乔木交杂,人们不用像过去那样上山砍柴。冬天生火用碳,是本地一个竹碳轧制厂生产的“竹碳”。高密度竹碳,有火无焰,火旺无烟。我在卜雪斌家,在返乡大学生任海家,围着竹碳火炉喝擂茶、吃火锅饭,惬意得很。

阳光将园子照得透亮。蔬菜蒙着霜雪。白菜是冻不坏的,冬季里的菜,柔嫩脆甜。菜苔尖儿,一掐即断,不需要剥丝。无虫啃噬,叶子完整。这个季节的过冬小虫豸,早入土休眠,春来天暖,才拱出土层。大白菜、白菜苔、紫菜苔、蒜葱、油菜杆儿,是冬季里最好吃的生态蔬菜。农家烧菜煮汤,炖肉火锅,现吃现摘,清水洗净,放入水竹编的滤箕,沥尽水分。火盆烧得旺了,锅子里肉汤浓稠了。火腿、腊肉、土鸡、牛腩、排骨、鳊鱼头和黄腊丁,样样滋补,亦可放豆腐丝、青笋,美味无比。

南洞庭洲渚,生长野芹菜、野藜蒿、芦笋和蓼米,被誉为“洞庭四珍”,是地地道道野生的绿色生态食品。一些酒店、饭馆,打出了“南洞庭菜” 招牌。益阳农家自制腊肉、奔跑土鸡,相当美味。先将盛满鱼、腊肉、鸡肉的锅子,烧得滚沸,再将红菜苔、紫菜苔或白菜苔,放入调好味鲜的浓稠汤锅。肉和菜,荤素搭配,快慰朵颐。

《山乡巨变》 情节立体。桥,或桥墩。观之,恍若进入一种现场,领略了一个时代的精神。那个年代,“建设” 一词,具有“永恒” 特质。尽管苍白,仍映射光芒。一幅素描,或油画,预设另一种时间观。它向我们表达历史态度。在我们的生活里,伟大艺术,就来自生活本身。那些画像,是回归的空间,是衍生的经验。

大地美轮美奂,需要有建设新世界的心胸。土地亦因为理想,变得沃腴。这个季节,田里只剩下稻子的根茬儿,然后是耐冬蔬菜,寒雪里仍保持纯粹的青绿。那是大地的颜色、阳光的颜色、寒风的颜色、清溪的颜色。清溪村人,走到了这里,无论仰视,还是俯察,皆似看见自己的父辈,就是这般地过日子。不说百感交集,亦会从内心提醒自己,是否如同父辈那般勤勉?暮色渐浓,每当靠近,会发现:那些人物的脸庞,竟与自己,有几分的相像。

生活需要慰藉,旧事也是一笔财富。任是如何,难以转移,只要未来出现相同场景,就会想起,这一笔来之不易的精神蓄存。百味果蔬,像百句方言,在益阳人的日子里,灼灼烈烈,打开了生活话语。每一个季节,吃法不同或相同。烹饪味道传统,生活内容新奇。

清溪,清晰,明亮的词语。听得见雪花或雨滴,落在了桂花树、茶子树、香樟树、冬青树的叶子上,这些树,需要雨水或雪来滋润,透出味道来。可以说,山上的树、平地的树,都多于谷物和蔬菜。如此,百味果蔬,倒有一种“百味野果野蔬” 的味道。

冬季或春季,我所见到的蔬菜,自由自在生长,没有人施肥或锄草。充足的井水,一部分给蔬菜,一部分给了旺足的太阳。王国维说“一切景语皆情语”。大地寂然,鸟鸣清晰。天地一尘不染,是季节的态度。没有车闹人喧。万物皆静。作物似“被爱着”。它们是稻谷、蔬菜、果品、溪流、山冈。有如奥维德《变形记》 的诗意幻想,真切展现人兴物蔚的天地世界。

在清溪村,每家都珍存有老物件。比如竹器——

楠竹:筷笼、勺子、桌子、椅子、竹床、晒垫、挡子、麻将块、凉席、伞骨架、伞把。

麻竹:除了做不了竹席、竹床,其他皆可做。

水竹:渔篓、滤箕、斗笠、竹篮、背篓。

当秋天被打开,金黄成了主调,一些竹器,便派上了用场。《山乡巨变》 中充溢着许多“物质” 化的细节,嵌入在叙事结构中,亦使得清溪村更加具体起来。文学家或画家,在丰盈的时光里,看到的是:明净的、温暖的、热诚的存在。“这个离城二十里的丘陵乡,四围净是连绵不断的、黑洞洞的树山和竹山,中间是一大片大塅,一坦平阳,田里的泥土发黑,十分肥沃。一条沿岸长满刺蓬和杂树的小涧,弯弯曲曲地从塅里流过。” 故事是绚美的。土地稀少的山区,传统农业依然有着魅惑。耕耘手段,以实用为主。虽然生活观有异,但初来乍到的人,还是有些惊讶。有时亦会衍生怀疑。它们既像梦境中的乡村,又像似我们见过的真实的乡村。以生态养生态,以自然育自然。此前即便没有这个词儿,也能想得到其中的意蕴。“菜园子” 就是“菜篮子”。满足了自己,就是满足了天下。生活观念,没有迟暮,只有超前。生态农业,清溪村有明确的标本。

浓淡相宜,月份内容,可以重复、叠加,都有延时性。并不局限时分秒的诞育。清溪村,家家有菜地,不需要到菜市场采购。即便反季,亦是柔嫩。无论季候怎样,蔬菜的长势,反映的土地的态度。就城乡差别而言,身处城区的我们所能摄取的蔬果是有限的。清溪村的蔬菜,有超现实主义味道,可闻、可观,可想象。是靠山吃山,靠水吃水。山水天然,随意取用。客人来了,即便冬天,亦有爽脆青嫩下锅。

湖湘菜以量大著称:藜蒿秆炒腊肉、酸萝卜炒牛肚、手工红薯粉、韭菜莴笋丝、砂锅水芹菜、樟树港辣椒、清炒白菜苔、清炒紫菜苔、嫩笋煮牛肉、豆腐酸菜煮鱼、黄焖鳊鱼、青葱炒腊肉、青椒炒油渣、黄菜籽、藠头藠叶、小椒熘肥肠、干锅鹿茸笋菌、奶汤水库雄鱼头、艾蒿粑粑。那天午餐在“娘家柴门” 吃了“娘家炉罐炖鸡”,饭店门口写着“每次都把汤喝光”。山野奔跑鸡,营养丰富也。这家饭店主人是任氏兄弟。有一天在清溪源头落塘坡,遇到了一个正在干活的农人,卜雪斌给我介绍:落塘坡,有菜地、禾田和水塘,饲养鸡鸭鹅等,能干的任氏兄弟在这个曾经废弃了的采金矿附近,经营了一个小型家庭生态农场。

落塘坡,紧邻乡道和堤坝。季蔬下来,直接挑担或车载,运到赫山区那边的农贸市场售卖,或运送到清溪村。自然的箫声悠扬,清溪村用地方志绘描理想国。无论是河流、山脉、森林,还是村庄,故事皆引人入胜。直线或曲线,引进的或本土的。意念中的农业,是明朗的翠绿和金黄。植物深远的,有经典诗意。山里的内容,野生的、人工的,模糊了界限。只需以一种精简来认知、寻找和提炼,保留了植物的原初。垄亩中没有柴油汽油介入,完全手工细作。农人踏足的菜畦沟坝,零零散散,放置几只大塑料箱子。我问古玄:箱子何用?答曰:蓄存农家肥。或用于发酵草木灰有机肥料。

书里写的,土改时陈先晋“分到五亩水田,喜得一夜睡不落觉”,1949 年前他与爸爸起早贪黑,吃土茯苓,忍饥耐饿,双手磨出一层层血泡。土地是农民的命脉,是衣食的来源。对于种植,农人们总会未雨绸缪。农闲时制作草木灰有机肥料,比化肥生态环保。传统,挑战现阶段某种恒定理念。但是,“传统” 往往被 “现代” 送上祭坛。生态作家蕾切尔·卡逊在 《寂静的春天》里这样描述:“化肥和农药给大地带来物种破坏、对人类的戕害。”而原始的农耕,对现代科技,采取的是不屑态度。也是宣告独有的 “精品农业” 之话语权,其实还在农民手中。怎么做才是更好,是“生态农业” 离不开的问题。清溪村,单纯、纯粹、真实、照见,本物、他物。偶或,田塍垄坝放着:一把锄镰,或一个筐篓、一根绳子、一只浇水的舀瓢。那是农人暂时放着的。老人喜欢伺候菜地。有时或许忘了带一锅老旱烟,就回家抽一口再来。或是哪个亲戚来了,家人喊回去,再出来,到菜地里,掐一小把紫菜苔儿,拔两根香菜,抠三根胡萝卜,摘四根小刺黄瓜。然后回到伙房,洗菜、切菜、烧菜。

路遇两块大石,在菜地边卧着。仿佛有灵性的生命。理念里的耕牛,是劳动意象。像郑板桥所写“一庭春雨瓢儿菜,满架秋风扁豆花”。个体单元庭园经济,人类大天地生活方式。前面田地边缘,有两块山石,好像是从山里挖来的,用于晾晒农具,或者晾晒湿了的筐篓。亦可倚于其上休息,将趟水的水靴,磕打几下,除去鞋底的泥巴。两块大石,遇到了有才艺的农人。石圆如牛身,用草绳裹缠住凿入其内的木楔子,组构成了两匹大 “水牛” 的犄角。角上挂了一件蓑衣,远观绝对是两匹正在歇息的老水牛。

给“水牛” “装饰” 的人,莫不是“亭面糊”?下雨的日子,“亭面糊” 给牛穿蓑衣,在牛头上的两角之间绑上一顶破草帽,他的理由是:“人畜一般同。” 人的脑门淋了雨就会生病,耕牛也一个样。两块山石,田间艺术。此等农人,种菜也肯定了得!

通过另一个逆向过程,描述同一事件的发展状态。是传统的,也是历史的、现代的。比方说传统农业,它对于小面积山地耕作,仍有道理或大用处。但是,对于大面积的平原农业来说,或许是落后的生产方式。清溪村田间地头,看不到机器作业。能看到的,是传统手工农业。传统手工农业,在这里派上了用场。而现代机器耕作,在这里却难行得通。

土地与人的联系密切。不爱土地的人,绝不会爱自己的家乡。那是人与自然的合一。周立波说:“所谓幸福者,是和自然一道,看自然,和自然说话。” 当然,世界上也有许多地方、城市或村庄,因为工业的发展,而让土地变得贫瘠,甚或让农人一无所有。但是,总会有“让农人种出最好粮食” 的态度。土地有无声的恳求。土地所拥有的,就是自己要让农人们所看到的样子,没有被废弃,没有被闲置。在对待土地的标准上,也不可能分出一二三等品类。倒是耕种者,能够分出一二三等品类来。

资江边、志溪河畔的益阳,水源是充足的,雨水应时而降。春秋冬夏,随时都可以吃到新鲜的青菜瓜果。植物有菩萨的心,它们奉行自然法则。清溪村土地不多,需要的,是因地制宜。客观事物,一旦观赏化,实用即式微,也因此会荒置土地。我们看见一些地方,土地被占用,农人见缝插针,种一些自己想吃的。而在另一些地区,土地则是慷慨的、大度的,比如平原地带,无需利用边角旮旯。随意撒种,便是葱茏。

土地是农业的命脉,是农村的必须。我曾躬耕陇亩,对土地问题,多有研究。清溪村荷塘,偌大几块。何不种水稻、小麦、油菜,更实在些?植物有应季时间。荷,可赏。稻禾,自春徂秋,嫩绿黄熟,皆可瞻赏。大地说出秘语,只有植物知道。大地艺术,农业管理,总有诸多关联。南方山林,野花野草,看上去芜杂,却生机盎然,是天地生命。旅游观光,固然重要,但是,农业之美,更具品味,且决定了真正的“农业” 内涵。

大地审美,需要悲悯情怀。周立波熟悉清溪,热爱清溪,他是清溪村真正的农人。小说《山乡巨变》 思考的是“改变”。他在小说中,对清溪村,有一种“抒情诗般的幻想”。虽然说,农村建设之初,一些理想是必要的,但他想“改变” 什么,且此改变,不仅仅是土地本身,将更是农业观念和理想。“百味果蔬园”集聚着农业理想。除了离民居较远些的土地,每家每户,还都有前后园子。不管大小,都种得满满。若不用于小市场生意,自家吃的蔬果,绝对丰足。

如同对山河的考量,农人深知赖以生存的土地的薄厚。土地,季候的流变,有一定变量。就像人类社会,随世界观改变而改变。不做一成不变的模具,应有岁月的划痕。农业社会的进程,其实都包含了一个自我的历史和另一个自我的现实。

择选土地,生存繁殖,植物与人一样,是有智慧的。蔬菜与水果,什么季节生长,呈现链条似的承续。这个承续,有着天然的基因。农人对此了如指掌。家家有菜园子,家家的菜园子种得好,将会提升一种敬仰。在益阳,在清溪村,勤劳的人,总是让人钦佩。

走到山根的一个小坳子,楠竹掩映下,竟有一户人家在那里。穿着厚厚棉袄的两位老人,一位端着猪钵喂猪,一位要去菜地里拔菜。古玄搭话儿,问老奶奶年纪多大了,答,87 岁啦。又问喂猪的爷爷多大岁数了,答,94 岁啦。他们是亲家。儿子儿媳在国外定居。我问二位老人,这么大年纪了,还干活儿?老人不答。古玄说,山村老人,喂鸡喂猪、伺候菜园子,很正常的生活。活动活动,抻抻筋骨,身体硬朗,不会得病。“不干活,就生病啦。”奶奶说。农家老人,以自己是否能“干得动活”,来判断身体是否健康。农业稼穑,是农人一辈子的事。哪怕在路边,看到一株菜倾斜或倒伏,也要抓一把土培上扶正。

农人是被农业记住的人,农人一生都在不遗余力地劳动。周立波在小说里着重写了农业稼穑的事——“第三天是一个阴天,傍晚,福元跑到队部去,伸手往扮桶里一插,禾种发热了。当中的谷,还烧得烫手。他慌忙揭开稻草,轻轻地把上边的谷子拂到扮桶的四角,把当中的谷子翻上来。禾种全都亮胸了。有的生出了淡黄的嫩尖,冒出了粗壮的短芽。”(《桐花没有开》)“不论天晴和落雨,她总是戴个斗笠、赤脚草鞋,高高卷起的裤脚沾满泥点子,裸露出来的腿巴子晒得墨黑了。”(《张满贞》)“他认为十担大粪,二十担草皮是这一丘田的恰到好处的肥量,少了田太瘦,多了禾会飘。”(《山乡巨变》)“没有收割的田里是一片金黄,耙平了的在太阳的照射下闪动着灿烂的水光,插了秧的又一片翡青。‘割了一片黄,又是一片青。’ 盛学文说,‘农民都是会用颜色的画家。’”(《山乡巨变》)……

肌腱筋骨在田间舒展,生命精神在寂寞中延长。春夏秋冬,他们像一茬茬蔬果,一天天活着。山根小路两边,可利用的土地是有的。有的或是规划好了但弃之不用。农人不用的,就荒置了。自家的菜园子有典型性,也是乡村的标识。它是符号,同时也是存在,像一个人的名字。如果,一个农人,连个菜园子都弄不好,这个乡村的农业一定是虚弱的。清溪村的菜园子,即便冬季,亦是茂盛。寒冷冬季,所需蔬菜少之又少,农人吃不了,将菜拉进城里卖掉或储存。近处有茶子花街,远处有城农贸市场。他们所种的蔬菜,因为施用的是生态农家肥,所以卖者也特意标识了生态产品。这个时候,清溪村的独特性就显现出来了。考虑到社会层面,生活图景,当下创造,便也有了连续性。清溪村的人是实际主义。不张扬,不喧嚣,只埋头打理生活。就连说话,也不似湖南人原有的宏亮大嗓门,而是轻声慢语。

清溪岸畔、清溪果蔬园的堤坝路边,出现许多含苞欲开的茶花树。“如果是二月,茶花开了的时候,一路香气。那风景,简直仙境。” 卜雪斌说这些茶花树,是多年前“万棵茶树进清溪” 活动时栽种的。茶花树长得虽不算大,但在清溪河畔,俨然成了一道隽秀风景,形成了一道 “茶花墙”。到了二月,每一株茶树,都会认真履行职责。游人岸畔,花朵片片,伸手可触,俯身可闻。茶花是君子,枝头吐香,经久不散。

东侧山根,垂下蕨草,像老人胡须。仰望即见浴着阳光的杉树悬在头顶,高高地拔坡而起,像万人剧场宽大帷幕拉开的一瞬照下来的光柱。透过阳光,便是一道道水光般的光芒。逶迤的山道,是拉丝水泥路。一大片平静的桔树和梅子树之间,还夹杂着少量的杂草。

如我所识,实属有限。下雪不冷消雪冷。植物却是耐寒的。如:蓬勃的山苇子,长着簇簇小红果儿的枸骨冬青,野蕨草,爬地虎。野生植物们,不必秘密生长,而是堂而皇之,在岩石缝隙,在长满苔藓的小石径道,熙熙攘攘,拥拥挤挤,一路跟随。再往前走,临近民居的路边,出现了可作植物屏障的红叶石楠。因为大量植栽,枝小叶密,可防耕牛越过道路,下到田里。冬季的阳光稀薄,红叶石楠的尖尖,红了一点点,伏地的叶子,却是老绿。

远处能看见溪河的石桥、台阶、灌木、房屋、栅栏、围墙,以及各种类型的标志性建筑。阳光洒在屋顶,瓦楞纹理,如黑白素描,折射精密质感。与这一边几栋朴素的老宅子相比,形成了明显的色调反差。当然,时间改变了一切,诸多景致,已不似《山乡巨变》 中的描述。

比如,陈先晋的家屋:“坐北朝南,小小巧巧,三间青瓦屋,旁边是竹编的猪栏,屋前小地坪,收拾得无比洁净。屋后有一片松杉林,坡头之上,茶子树迎着晚风。东头的小菜园子里的白菜、青菜、萝卜,生长得稠密翡青,地头没有一根杂草。” 比如,菊咬金的家“有幢四缝三间的屋宇,正屋盖的是青瓦,横屋盖的是稻草,屋前有口小池塘,屋后是片竹木林”,以及邓秀梅来到乡政府,远远看见 “一座白垛子大屋” 的盛氏祠堂里池塘、草坪、旗杆石座、门廊里的泥塑的文臣武将和方砖铺地的大厅里的农具描写等等。

冬季的生活是缓慢的。农活基本轻了。农人们下地干活,总是从容的。“谁来种地” 这个问题,在清溪村,是毋庸置疑的。以小农户为基础、新型农业经营主体为重点、社会化服务为支撑,加快打造适应现代农业发展的高素质生产经营队伍。

《荀子·王制》 中提到“春耕、夏耘、秋收、冬藏,四者不失时,故五谷不绝,而百姓有余食也”,陶渊明亦有《归园田居·其三》:“种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。”《诗经》 中还有很多与农耕有关的诗句,比如 《豳风·七月》 中的“三之日于耜,四之日举趾。同我妇子,馌彼南亩,田畯至喜”,描述了农民在春天耕作的情景。《小雅·甫田》 中的“曾孙之稼,如茨如梁。曾孙之庾,如坻如京。乃求千斯仓,乃求万斯箱”,这句诗描述了丰收的景象,庄稼堆积如山,粮仓满满。

田里的东西,长得好坏,当然也有自然因素。垄亩在门户附近,以至于时时观视。可见性农耕内容与土地关联。土地有固定的位置,田里的作物是流动性的。这个菜没有,那个菜可以有。家人爱吃这个菜,就多种几畦。一切都是自己说了算。对于农耕而言,谈不上小面积,还是大面积。对于分散性农户而言,农业本身,不需要太多的讲究。所有皆以味蕾之需为主。事实上,农业是有质感的,伸手可触,侧耳可听,举目可望。植物,一直以来,是我们生活里的最离不开、最有乐趣的存在。

临近中午了,有农人下到了菜园子里摘菜。想着,有些农人冬季,餐食简单,掐一把菜,焯水,放腊肉或清炒,即可佐饭。如看见有人按时准点儿下地掐菜,且是摘掐了许多,那肯定是家里来了客人,需要备菜,与牛羊猪肉和鲜鱼等调味和清炒。冬季的清溪,冷清、孤独。斯时,糅合的,却是热忱。

乡村亦应像城市一样,根据时代生活的变化而进行改变。但是,如果见到的乡村仍然葆有城市的净洁,甚至还带着古意的雅致,比如拱桥、水塘或水井镶嵌的有艺术感的麻石,也一定会对其充满敬意。如此这般,其实更应是现代山乡的活力所在。

南边新盖的清溪剧院,成了清净的存在。庞然的建筑,似独思的旅人,在等待一场场花鼓戏上演。那一刻,一种纯粹的、且有仙气般的山乡,似乎是对昨天还处在青砖黛瓦老宅建筑的一种艺术解构。山路两侧,皆是草药。古玄与老人边往外走边聊天,突然停住脚步,指着路边草地的一小片儿有着薄荷状的野草,问我:认识否?他说这是“接骨草”,以前很多,现在少了。或可以说是难得一见的中草药。

诗人古玄曾在林业部门工作过,山上山下,认识许多植物,能够说出它们的药用价值。树苔的深浅,标识季节的枯湿,也标识生态的优劣。草和草、树与树,拥挤着,努力争到一缕阳光,也从而有了各种各样的形态。山苇子宽厚,可以成为米粽的形状。茜草细微,填满了破裂开的石岩。刺荆芬芳,乌桕落寞。天地环境的本性,就是植物的本性。叶芝说:“山上的野草,不由自主地,保持着这个形状。”

一月二月,湘地寒冷。雨雪交替,天气像放纵的赌徒,阴天必下雨降雪。即便穿着羽绒服,呆在屋子里,亦需要火炉来温暖身体。湿润的天气,关紧了窗户,亦是如此。由此可见,田野里、园子里、山坡山谷,那些逾冬的树木、蔬菜,是如何忍受寒冷的侵袭了。

山谷里的中草药,似乎有着特殊的本能,每株的体内,都藏有驱寒的火焰。冰雪冻不死,冰水淹不灭。山谷山涧,杂草丛生,不一定芜杂荒秽。但是,永恒的灵魂,是许多尚未探明的草木所拥有的。没有悲戚哀鸣,只有默默承担天霜天雪。

“接骨草” 农人识得。孩子摔了胳膊腿啥的,老人就到路边找接骨草——其实不用找,他们知道哪里有。揪一把,薅两丛,拔三株。用石臼子捣碎,取其渣沫,涂抹伤肿处,一个晌午便好了,胳膊腿儿也不疼了。我查了一下 “接骨草”:忍冬科植物,又名“陆英”。始载于《神农本草经》:味苦,寒。主骨间诸痹,四肢拘挛,疼酸,膝寒痛,阴瘘,短气,不足,脚肿。生川谷。因其“有接骨之功”,故名“接骨草”。《植物志》 记载:“接骨草为药用植物,可治跌打损伤,有去风湿、通经活血、解毒消炎之功效。” 不少药书,也都有接骨药方。此草的全株,皆可入药,晒干碾碎作药膏,或者煮水配活血化淤之用。

“文学地理” 引起好奇,从而衍生故事,或与自然有关,或与神秘灵验有关。此种地理好奇,当然与文学脉迹相关。文学地理绘制的,是一种参透文化史料和重塑文学生命的大智慧,也与民间“活法” 相贴应。那么,美好的生活之洞见,是对生活意义的深度参悟。可以说,文学地理,是一幅完整的、温厚的生命大图像。

周立波和“盖满爹” 从区里开会回来,听说村子里一个孩子被“烂骨麻”(毒蛇)咬伤了脚趾,巨痛难忍,几近昏迷。两人赶去,盖满爹用粗绳把孩子伤口上方扎紧,从井里舀出一盆清水,将孩子的脚放入水里,用碎瓷碗片放火上烧消毒,再在伤口上划一道口子,以冷泉水反复清洗伤口,然后到山坡薅了七叶一枝花、蛇不过、鱼腥草、半边莲、蒲公英、犁头草、臭牡丹、车前草、野菊花、大青叶等草药,给孩子的伤口敷药,清除蛇毒。盖满爹跟周立波介绍毒蛇一般头呈三角形,如青竹标、烂骨麻等,无毒蛇头呈椭圆形,如菜花蛇、泥蛇子等。后来,邻居盛如庆在田坑下摸泥鳅被毒蛇咬伤右手中指,周立波也学盖满爹的办法,采草药给其医治,又到药店买了蛇药给伤者治疗,从而保住了伤者的手指和性命。

很多草药,老人识得,且时用之。民间的“自医”,很大的程度,缘于对典籍的认同。有时候,身体某个部位不适,只需到山里薅一把什么草、挖一株什么根,回家煮水饮,即可除去疼痛。不必去医院花高价钱挂号开药。如今所说的民间灵验药方,随着老一辈儿人的逐渐离开而式微。但是,在山村,如果你低头,有心还是会找到许多良药。认识和不认识的,就在身边。

纯净的自然,神灵无处不在。动物形状,植物形态,引得人们注意。当西医罔效,或许这个并不为人所知的天生尤物,即是救命的仙草。民间的生存经验,是在素常的生活中积累的。但它还原了那些被遮蔽的东西。有其原始性,也有其浪漫性。世界之大,无奇不有。植物类的,与动物类的,相似者,形态相近者,或都与药性有着某种关联性。

忽然想到了一位植物学家、一位原本不可能成为学者的人,将这种动植物之间的关联性,认知到了生命学体系中。那是17 世纪初,德国一位名叫雅克布·波姆(Jacob Boehme)的人,出生于德国东部格尔利茨(Gorlitz),在一次神秘体验中,突然领会到了“造物” 之间某种联系。他执起鹅毛笔,撰写了一部举世震惊的著作,以文字传达生命幻象。波姆相信,植物与动物的形态之似,暗示神赋疗治效果。利用植物外在标识和内部药性,帮助人们记其功效,即所谓“表征学说”。是从民间知识中抽离出来的。

由此可见,一部植物史,也是一部完整的人类生命史。自然边界与人类学说,有着互补性和渗透性。在清溪村,漫山遍坡的樟树、朴树、松树、乌桕、茶子花树,只是能见的有限的一部分。那些无限的视野、仰视或平视的幻象,其实早被隆隆的时间给淹没了。

只有俯视,才能够发现低湿处的物种的存在。现在,我又看见一种,小瓣小叶似三叶草。山间野草,皆可药用。偶有草鹨和山雀,自山顶一纵一跳,落在不远处的坡坝,啄细草,饮清露。一边分辨,一边思忖:凡是鸟儿能食的草,应该都是佳草。而我们,对自然认知,仅限于自家所养的绿植,或者公园里那些人工栽植的花草,比如麦冬、月见草、郁金香、紫罗兰、百合、大萱和菊花等。更多的野生花草,仍是不识。即便总是相见,也未知其名。由此而知,浅识的我们,连身边的花草,都不能认知或者漠视,那么,对于界门纲目科属种、千犁万耕的农业,又有多少东西,能够懂得?

自然的秘密,没被发现的,还有很多。想着,清溪村的每一位老人,或都是中草药专家。益阳属于亚热带大陆性季风湿润气候,整体环境利于植物生长。野生花草就有:蒲公英、车前草、荠菜、马齿苋、鱼腥草、苍耳、狗尾草、牛筋草、小飞蓬、灯心草、鸢尾花、映山红、虞美人、金盏菊、石蒜花、一串红、野菊花、紫花地丁、阿拉伯婆婆纳,等等。

我听着一位老人聊村庄开发,哪里该弄,哪里是主要的,需要弄弄,一目了然。老人是清溪村原住民,对山村地理了如指掌,也明白“无序开发与可持续发展” 的博弈。她说出了自己的思考,也一直想着“找一个人” 说说自己的所想。见到我们,便说个不停,甚至一路从家里跟出来,走了好长一截路。我在前面。她与诗人古玄在后面,聊了一路我听不太懂的益阳话,把心里一些“藏着的话儿” 都说了出来,或许能让情绪得以疏解。

老人说到周立波,可能与周立波还是亲戚。周家是名门望族,亲戚套着亲戚。“老辈人呢,都认识他。” “好人哪。他把工资和稿费拿出来,给乡村买树苗和菜籽儿。”

沿途矮栎丛生,草木萋萋。也有落英缤纷,洋洋洒洒。斑斑点点的,是樟树树间掉落的黑色小果子。脚踩碎了,一小点儿墨染。不知名儿的果儿,爆裂了果荚,洒了一地。

每到这个季节,香樟树果儿,成熟了。被高处的风吹落,或是被冲入树丛的鸟儿粗莽地撞落。果子密匝,鸟儿也挑剔,专挑树枝上圆满的果实吃掉。被风吹掉了的、被雨雪打掉了的、被鸟儿碰掉了的,落在地面上,被来往的人踩碎,散放天然的异香。虫躲蛇避,真是好。有的小果子幸运,被小鸟衔着小枝,到处飞,到处落,带着小杈的树枝,不慎掉到了山谷,落入了河畔,丢在了山坡、山顶或者田野——特别是遇到了高温高湿的天气,皮裂籽出,落土生根,然后生出芽叶,继而长成嫩茎,最后长成小树。时光流年,便长成了大树。