孬猫

一

一只老鼠踩塌了糊顶棚的报纸,摔在了墩爸的脸上。他像被重重打了一拳,从熟睡中惊醒,摸到了黏糊糊的鼻血。一只手捂着鼻子,另一只手去拉灯绳。一着急没了轻重,灯绳扯断了。灯闪了一下又灭了,屋子里还是黑。好在月光明亮。他看见老鼠跳到了地上,钻到柜子底下去了。

“这耗子真要成精了,大猫死了才几天呢?无法无天了。”

一阵忙活,修好了灯绳,屋子里才又亮起来。墩墩看着爸的脸,鼻血已不流了,可鼻血抹了满脸花,他憋着笑不敢乐出来。

靠北墙摆着四口柜子,柜底留有一拃高的猫道,前面有一块雕花挡板,两口柜子之间有个巴掌大的空隙,留给猫出入。墩爸堵住了两个出入口,只留一个,然后说:“猫呢?拿猫来。”

猫在墩墩被窝里睡得正香,懒腰抻成了个“一”字。墩爸捉了猫,塞到柜子底下,拎着笤帚堵着出入口。然而,好半天也不见动静,就像柜底下没有猫也没有老鼠。

墩爸用手电筒往里照,气得半死,猫蜷缩在墙角睡着了。他用笤帚捅猫,猫喵呜了几声,钻到另一口柜子底下去了。挪开另一个出入口,猫躲着手电光,侧脸给了他。又捅猫,猫往后缩了缩,贴在了墙壁上。再捅,猫躲到了柜子正下方,出入口很小,笤帚捅不到它了。

墩妈和墩墩各拎了一把笤帚,一人守着一个出入口。墩爸用上了长一点儿的烧火棍,他不捅猫了,捅老鼠。老鼠乱跑乱撞,这下猫想睡觉也不能了。

一个出入口撞开了,墩墩没来得及用笤帚挡。他以为是老鼠,没想到是猫。它跳上炕,躲到墙角,喵呜喵呜叫。墩爸掐住了猫后脖颈,它的四爪在空中抓挠,尾巴乱摇,叫声听起来有些嘶哑。他又把猫塞到了柜底下,还踢了一脚雕花挡板,骂猫:“孬猫。”

墩爸不捅猫或鼠,柜子底下风平浪静。捅一捅,又是一阵乱响,不知是猫鼠相撞,还是猫鼠撞着了柜子和墙壁。不一会儿,墩墩和妈妈哈欠连天了,墩爸也失去了耐心。出入口都堵上,墩爸洗了脸,三口人重又上炕睡觉。

一直到天亮,也没有大动静,偶尔有几声老鼠的吱吱叫声。墩爸要出门去做工了,气从老鼠转移到了猫身上,出门前指着柜子说:“孬猫,不捉住耗子,别想吃食。”

墩墩也以为爸爸骂得有理,一只不捉老鼠的猫,不是孬猫是什么?

刚吃过早饭,老鼠突然撞开出入口蹿了出来,灰光一闪,从门口逃走了。墩墩愣神的工夫,猫也钻了出来。他紧着追出去,没有看见老鼠,而猫正像一个贼,贴着墙根往大门外溜。

墩墩跟到了门外,猫正往门口那棵桃树上爬。这棵树长了好多年了,主干上分出三根大枝,像举着一个手巴掌。打来了墩墩家,它就看上了这棵桃树,白天喜欢卧在丫杈上。

墩墩在心里也骂了一句:“孬猫。”

二

没过几天,老鼠咬坏了仓房的麸糠袋子。墩妈心疼粮食,骂过老鼠后,她把猫关进了仓房。猫跳上窗台,脸贴在玻璃上叫,前爪在玻璃上胡乱抓挠。

乡下养猫就为了捉老鼠,妈妈关了猫,墩墩也不能说什么。他也想猫捉了老鼠,摘掉孬猫之名。可猫并不想待在仓房里,它像一只壁虎一样,下巴和肚皮贴着玻璃,抓过了能够到的每一块玻璃。后来它蹲到了粮垛上去,不叫不闹睡起了大觉。

墩妈气不打一处来,把玻璃拍得啪啪响,隔空指着猫说:“不抓住耗子,别想吃猫食,饿着你。”

猫受不了饥饿,又学壁虎伏墙,前爪扒着玻璃和窗框,抓挠得咯吱咯吱响。饿到第二天,叫声也有些凄厉了。墩妈还是没有放它出来。

“饿着吧,饿急眼了,你就抓耗子了。”又说,“哪家的猫不抓耗子?”

第二天的晚上,突然听不见猫叫了。墩墩有些担心,别饿死了吧?墩爸墩妈不那么想,他们说:“猫有九条命呢,没那么好饿死。”

墩妈心中也打鼓,天亮后先去仓房看猫。她的一声尖叫,让墩墩心惊胆战,以为猫真饿死了。他还没来得及去仓房,妈妈提着猫进屋来,那猫照旧四爪抓挠,尾巴乱摇乱甩,看不清嘴脸,它染了一身白。

“我说怎么不叫了,原来偷起了麸糠吃。”

墩妈把猫丢在炕上。猫知道犯了错,悄没声地溜到墙角去,舌头舔着脚掌,用脚洗脸上的麸糠。麸糠沾了唾液黏在脚掌上,它又把麸糠舔吃了。

“还指望着它抓耗子呢,哪承想?”墩妈调高了调门,“没抓住耗子不说,它倒成了一只大耗子。”

“妈,它还小。”

“小?大猫比它还小的时候,抓过十几只耗子了。”

说到死去的大猫,墩墩不再接话。大猫死去,墩墩哭了很久。后来又从表舅家抱来了这只猫崽儿,生鸡蛋拌饭,虾皮煮粥,养到了半大猫了,它竟然还没捉过一只老鼠。

猫的脸越洗越脏,麸糠在猫毛上黏了疙瘩。

“你还不快去给它洗洗,猫脸上要揉糠团子了。”

看样子半只猫都钻进了袋子,沾的糠面子比磨米厂投料工身上的还多。墩墩给猫洗过澡,在灶口给猫毛烘干了。猫又去门外卧桃树丫杈。墩妈出门抱柴火,气还没消,狠狠摇晃了一下树枝。

“一只郎猫,不抓耗子,又偏爱花,这是只什么猫?天上难找,地上难寻。”

桃花纷纷落下,猫身上又多了几片。猫受了一吓,见墩妈没有伸手来捉它,又卧在了丫杈上。

一树桃花一只猫,隔壁柳婶见了,夸猫:“你看那猫多好看,跟花一样。”

“好看有啥用?也不能真把它当枝花呀。”

“人家是狸花,名字里就带着花。”

“一个耗子也不抓,这不是养了个白眼猫?”

“墩妈,你别急嘛,再长大一点儿它就抓了,哪有猫不抓耗子的?”

三天后,老鼠又现身仓房,这一回竟蹲在粮垛上啮咬,一点儿不怕人了。墩妈没有惊动它,悄悄喊墩爸来捉。墩爸找了块砖头,进仓房后关上门,往屋南角走,那有一个新盗的鼠洞。老鼠发现了墩爸,跳下粮垛也往鼠洞那逃。墩爸先一步堵住了鼠洞,老鼠只得又钻回了粮垛底下。

墩爸喊墩妈:“抱猫来。”

墩妈喊墩墩:“抱猫去。”

猫还在桃树丫杈上,睡得起了呼噜声。他不想抱猫也不行了,墩爸又在喊他了。

猫又被关进了仓房。

一家三口人,每人守着一块玻璃,双手罩住斜射过来的光线,定睛往仓房里看猫和鼠。

猫的到来,让老鼠在粮垛底下受惊乱窜。而猫根本没想去粮垛底下,它环视了一下四周,粮垛下的异响让它如临大敌,一纵身跳上了窗台,还像前几天那样,前爪抓挠玻璃,下巴和肚皮贴着玻璃,叫声如嘶鸣。

猫到了墩爸眼前,他拍打玻璃,轰赶猫去粮垛下捉鼠。

“孬猫。”

猫转移到墩妈这里,墩妈敲着玻璃,说:“一只耗子你怕个啥?还不快去抓住它。”

猫怕了墩妈,它又到了墩墩这里。墩墩也急也气,但他没拍打玻璃,隔着玻璃与猫说话,语气里带上了三分哀求。

“你快去抓耗子吧!快去吧,抓了耗子就不是孬猫了。”

墩爸失去了耐心,他用力拍打起了整扇窗户。仓房的木窗是旧门窗改的,窗框有些松动。墩爸的手上劲大,玻璃听上去要碎了。那猫真怕了,翻身跳下了窗台。

老鼠以为猫要来捉它,噌一下蹿了出来,贴着墙根往鼠洞那儿奔跑。而猫以为老鼠奔它来,钻到了粮垛底下去。老鼠到了鼠洞那儿,拼命抓挠,挖起了地洞。地面是黄土淋石灰浆夯过的,一时间要挖个洞出来,哪有那么容易?

墩爸接着拍打玻璃,吓唬那只大灰鼠。灰鼠放弃了盗洞逃走,又一头钻进了粮垛底下,正与猫迎头相撞。猫鼠在粮垛下弄出的响动,像一只撞了墙的大鸟扑棱翅膀的声音。先是老鼠奔出来,它又跑向了鼠洞。接着猫也冲出来,它正昏着头,也奔向了鼠洞,看上去是猫在追捕老鼠。

“快抓住它,抓住它。”

三个人盯着一猫一鼠,墩妈喊得最欢。

墩墩也想猫抓住老鼠,他没喊,心里却比爸妈紧张。老鼠狂奔到了鼠洞,一个灵巧转身,贴着墙根往另一个墙角去了。而猫光顾了奔跑,一头撞在了堵鼠洞的砖头上,猫整个四脚朝天,爪子在空中乱抓乱挠。老鼠钻回粮垛底下了,猫还没有翻过身来。

墩爸气乐了,他说:“活了几十年,没见过这么孬的猫。”

三

墩家有一个兔笼子,一米多长,半米宽半米高,五面钉着木板,前面蒙着铁丝筛网,上面留有门,有合页开关,还有锁鼻子。前些年墩爸养过兔子,一场瘟疫死光了,兔笼子还在。

墩爸从仓房里抓出猫,关进了兔笼子。又去隔壁借了一个捞网来,人鼠一番追撵,没几个来回,灰鼠一头撞在网里,也塞进了兔笼子。笼门上了锁,唯一的钥匙带在裤腰上,他铁了心要关猫。

“你不抓耗子吃,你就啥也没的吃,啥时候抓了耗子,啥时候放你出来。”这是冲着猫说的。

“你不是到处偷粮吃吗?这下我看你还偷什么?木头铁丝随你怎么咬,有能耐你把铁丝也嚼了。”说完了猫,墩爸又说老鼠。

墩妈说:“饿急眼了它就抓了,哪有猫不抓耗子的?”

猫鼠斜对着各占一个笼角。老鼠不时抓挠笼壁,吱吱叫几声,想找到一处出口。猫蹲坐着看鼠,胡子有些耷拉。有一下老鼠往前进了一步,猫呜的一声叫,毛奓起来,蓬松得像个毛球。

老鼠退回笼角,小爪子抓着铁丝网,攀到了笼顶上,身子倒挂,像只灰蝙蝠。它抓着笼顶往猫这边来,猫抬起一只前爪,一副迎战的姿态,当然也可以看成投降的姿势,嗓眼里不间断地呜呜响。

老鼠没抓牢,从笼顶掉了下来。猫误判了这次意外,它噌一下蹿到了老鼠待的笼角去。老鼠也受了惊吓,躲到了猫原来的笼角。猫鼠互换了位置,又一次相距最远,谁也不敢再轻举妄动。

墩爸可不想它们这么待着,折了根细树枝捅老鼠。老鼠躲到另一个笼角去,猫见老鼠挪窝了它也躲,也换了一个笼角,保持和鼠相隔最远。爸爸让墩墩也找了根树枝捅鼠。这一下,两根树枝夹击老鼠,它满笼子乱钻乱窜了。鼠一动,猫也跟着动,它比老鼠跑得还快。笼子忒小,老鼠活动自如,猫就不行了,时不时撞一次壁。

墩爸捅腻烦了,去做别的事,让墩墩接着捅。他也不捅了,大眼瞪小眼地看着猫。猫鼠又斜对角各占一个笼角,它们谁也顾不得怕,只顾咻咻喘气。

好一会儿过去,墩墩蹲在笼子前打起了瞌睡。猫突然抬起了左前爪,身子也微微向前,脖子上有绳子拉着似的向前伸。墩墩瞌睡立时没了,大气不敢出,等着猫扑上去。

猫啊猫,你快扑上去啊,你抓了老鼠,你就不是孬猫了,你还能出笼子,去睡桃树丫杈,一树花都要落尽了。只见猫身子一直前倾,左脚爪快要落地时,突然收回了左脚爪,它向后退了一步,喉咙里含混地喵呜了一声。

墩墩别提多泄气,他说:“你个孬猫,你倒是扑上去啊,你后退什么?”

猫斜了墩墩一眼,右脚爪试探着抬起来,看着墩墩的眼睛。见墩墩没有再说下去,右脚爪也向后落,这样它蹲坐在了笼角。老鼠不知哪来的胆子,它往前进了一步,竟立直了身子,前爪在空中抓挠,猫见状后退了两步。

老鼠又进了两步,猫向后退三步。

老鼠后退一步,猫也后退一步。

退无可退了,缩在很窄的笼角,喵呜声也含混不清了。

“猫啊,我都没脸看了。”

墩爸下了令,不准给猫喂食,这叫饥饿训练。它饿急眼了,饥不择食,也就捕鼠吃了。

兔笼里有一个小碟子,养兔子时喂水的。碟子扣在兔笼底,墩墩费了好大劲,才用树枝挑着翻了过来。去葱地里揪了一根长葱叶,掐去叶尖儿,吸了水,往碟子里吹水。

晚饭回来看,猫还窝在笼角,而老鼠正前爪搭着碟沿儿喝水,气得墩墩拍笼壁。老鼠受了惊,但它没有乱窜,只伏在笼角看着。猫的惊恐远超老鼠,它又奓成毛球,双目圆睁,耷拉下去的胡子似乎又支棱了。

猫始终在那个笼角,或蹲或卧或蜷缩。老鼠安静的时候少,但它不会越界打扰猫,不时啮咬几下有些糟朽的笼底板。老鼠吱吱叫几声,猫机警地仰起头,看了几眼老鼠,发现并无恶意后,又卧下去把自己蜷缩了起来。

四

猫关进兔笼的第三天,墩爸出门去做工,也带走了开兔笼的钥匙,那是唯一的钥匙。临走时他去看了猫鼠,气都不生了,这俩家伙哪像一对冤家?看上去是一对伙伴。

“不抓耗子就饿着它,饿死也不能放它出来。”

墩妈跟墩爸站在了一起,她也是那个话。

“不抓耗子就饿死它。”

没有妈妈发话,墩墩不敢给猫喂食。加之筛网眼很小,想投喂食物也不能。猫饿得连叫唤声也尖细了,水喝得比往日多得多。它也只有水喝。

这天是星期天,大清早男孩们来找墩墩玩。他们进门时没有出声,先去看猫鼠同笼。这一看不得了,泥鳅先喊叫了一声,接着是别的男孩跟着喊叫。

“墩墩,快来看呀,耗子骑到了你家猫头上了。”

“这猫咋会孬成这样?”

墩墩听见喊叫声出门去看,脸立时没地方放了。老鼠真骑在了猫脖子上,而猫驮着老鼠在笼子里转圈。它饿得发昏,依旧步态从容,像个老实巴交的轿夫,生怕颠着老鼠似的。

这是墩墩的猫,他也跟着受了辱一样,一脚踢在了兔笼上。老鼠和猫一起翻倒,老鼠蹿到了笼角去。而猫在笼子中央耍赖了,斜躺半卧着不起来。

泥鳅有些怪墩墩,他还没看够老鼠骑猫。

“你踢那一脚干啥,这有多好看呀,马戏团都没有这出戏:鼠—骑—猫。”

男孩们起哄:“鼠—骑—猫。”

墩墩把男孩们赶走了,他没有跟他们去玩游戏。不久之后,又来了更多的男孩,他们都是听说了鼠骑猫,来看难得一见的猫鼠戏。再想都推出去已不能了,他们站在兔笼前指指点点,泥鳅带头用树枝捅猫。猫捅疼了,又卧到笼角去。它饿得不想再挪窝了,任男孩们捅它的肚皮和脚爪。

“你耍什么赖,快起来啊,再给我们表演一出鼠骑猫。”

墩墩说:“你们别捅它了,它两整天没吃饭了。”

男孩们说:“不是有耗子吗,它咋不抓耗子吃?”

墩墩说:“它要是抓耗子,也不会关在笼子里。”

好半天没有看见鼠骑猫,男孩们失望地散去。墩墩锁了大门,不想他们再回来。墩妈从地里回来,见锁了大门,问:“墩墩,大白天家里有人,你锁什么门?”

妈妈的责问让墩墩很委屈,他说:“我就是想锁门,不让他们进来。”

墩妈不用问,也知“他们”是村上男孩。这些孩子在一起,时常闹起来,一句话就能与“他们”分隔开。她在回家的路上就知道了这个“大辱”,几个小男孩特意跑来拦住她,说:“婶儿,大耗子骑到了你家猫头上,像骑着一头小毛驴,在兔笼子里转圈儿。”

墩妈问了墩墩,他没有替猫隐瞒:“我亲眼见的,看上去它还是心甘情愿的。”

“心甘情愿?这猫,咋这么孬?不抓耗子也就算了,还怕起了耗子。”

墩妈又说:“都说‘避猫鼠’,咱家是养了一只‘避鼠猫’啊。”

“妈,猫快饿死了。”

“饿死也不放它出来,谁叫它放着耗子不抓?”

“看样子,它是饿死也不会抓了。”

“不抓就饿着它,不信它饿死也不抓。”

第二天去上学,墩墩整天都担忧猫会饿死。然而这一天,他在学校里又添了新烦恼。经延河村男孩们一嚷嚷,鼠骑猫传到了同学耳朵里,下了课都来找他,问:“你家的猫是怕耗子吗?”

墩墩不答。

“听说你爸把耗子和猫关在一起,耗子不怕猫,倒是猫吓得乱撞墙。”

墩墩想走开,他们横在墩墩跟前。

“听说耗子骑到了猫头上,像骑着一头小毛驴,有这事吗?”

看热闹的同学起哄,唱起了“我有一只小毛驴,我从来也不骑。有一天我心血来潮,骑着去赶集”……

墩墩先是对他们怒目而视,然后自己躲开了。可同学们不依不饶,追着他问相同的问题。下午,他们在厕所里截住他,又要刨根问底。墩墩索性厕所也不上了,只为了摆脱掉他们。

这只猫,带给了墩墩从未有过的耻辱感。有一会儿他不惦记猫了,甚至恶毒地想,饿死它算了,谁让它是一只孬猫,跟它丢不起这个脸。很快他又很难过,责备自己不该这么想,孬猫也是猫,它只是不抓老鼠罢了。除了不抓老鼠,它是只不错的猫。

“是猫就要抓耗子吗?不抓耗子的猫就是孬猫吗?”

墩墩上课心不在焉,这两个问题拷问了他一个下午,放学了还没有个肯定答案。城里人养的猫是宠物,养着玩的,乡村可不会养一只宠物猫,养猫就是要抓老鼠。

“看来,它还是一只孬猫。”

进家门时他吓了一跳,不是猫出了事。家里来了不少孩子,除了村上的几个男孩,还有邻村的,他们特意来看鼠骑猫。

墩墩从兔笼前开始往外赶人,好不容易赶出了大门,插好了门闩,甚至还上了锁。可是一点儿用都没有,他们又翻墙跳进来,在兔笼前乱糟糟地挤成一坨。这时墩墩才发现,笼子里没了灰鼠,只剩下了猫。孩子们又吵又闹,它却如死猫一样,眼皮都懒得抬一下。

在右后侧笼角的底板上,墩墩找到了老鼠啮咬出来的洞,那块板子糟朽得最厉害。他顾不得赶走围观者,趴在筛网前呼唤猫。猫微微抬了一下脖子,它的头似乎有一吨重。再不放出来喂食,它真的会死去,可墩墩无能为力,爸爸带走了唯一的钥匙。

“求求你们快回家去吧,你们看不到鼠骑猫了。”

有些路远的孩子失了兴致,翻过墙头走了。还剩着十来个本村男孩,声调最高的是泥鳅。他们有的看猫,有的蹲在地上画格子玩“顶牛儿”,还有两个男孩看一堆蚂蚁搬一只绿虫子。看猫的不过三五个,他们轮番招呼猫起来捉老鼠。

“孬猫,耗子都跑了,你还在睡觉。”

“孬猫,你别睡了,你快醒醒啊,你快要死了,你真睡着了,你就真死了。”

猫不是一个合格的饥饿表演者,它的观众显然很失望。有一个孩子又拿一根细树枝捅,墩墩一把夺下来,搡了那个男孩一把。男孩要跟墩墩打架,泥鳅劝开了,说:“墩墩,你还是把猫放出来吧,它真要死了。”

“我没有钥匙。”

“你拆了兔笼子,这个笼子反正也要稀烂了。”

“我爸会打我。”

“你怕你爸打你,还是更怕猫饿死?”

墩墩想都没想,他说:“我更怕猫饿死。”

泥鳅围着兔笼子转了几圈,他发现了可以下手的地方,说:“快去找羊角锤来,咱不把笼子弄坏,也能救出猫来。”

刚才还在哈哈笑的孩子们围拢过来,帮着泥鳅扶住兔笼子。他们提醒泥鳅小心些,不要伤到了猫。泥鳅撬下后壁上的一块木板,墩墩的细胳膊伸进去抱出了猫。泥鳅又把木板原样钉上,兔笼子又复原了。

墩墩打了一个鸡蛋,用羹匙舀鸡蛋清喂猫,它伸出舌头舔了一口。

猫又活过来了。

五

墩爸做工回来,没有追问放猫出来的事。不过他宣布了两件事,都与孬猫有关。第一件,家里不养闲猫,更不养一只孬猫,猫食碗收起来,以后不允许它再进家门。另一件,猫还是要养,不能让老鼠成精,有了新猫崽儿随时养起来,不会哪只猫都是孬猫,天下还是好猫多。

对于第一条,墩墩没敢提出异议,猫活下来了就好,好在它不会真成为一只野猫。第二条墩墩反对,不管孬猫还是好猫,只要这只猫还活着,家里就不养别的猫。墩爸指着鼻子上刚掉的一小块痂,还是老鼠掉在脸上蹬抓出来的,他说:“你是想耗子成精吧?小心半夜钻了你的被窝,咬了你的脚指头。”

“耗子真钻了被窝,我也不同意养一只新猫。”

墩爸没有和墩墩争论下去,毕竟他还没有一只猫崽儿,养猫这事可以往后再说。但驱逐孬猫就在当天晚上,猫洞在外面用一口酱坛子堵上了,猫食碗藏到了顶棚上。

墩爸还送给了孬猫一个名字—“老孬”。

当天晚上老孬回家,发现猫洞堵死了,它又想从灶屋门口进来,墩爸拎着笤帚等着它,刚要越过门槛,笤帚抽打在了它的身上。它又试图从门边溜进来,墩爸的笤帚总能及时挡住它。

老孬被扫地出门了。它当然不甘心进不来屋子,也不明白为什么会这样,又跳上窗台去挠猫洞。它想从坛子与猫洞之间很小的缝隙挤进来,结果连嘴巴都伸不进,更别说那么大的猫头。

老孬趴在猫洞边上,它时而叫唤几声,吵到了墩爸睡觉,他大声呵斥老孬。墩墩在后半夜坐了起来,借着一点儿月光,隔着玻璃看见了老孬,他从缝隙轻声唤猫。

“花花花花……”

老孬是只狸花,乡村都这么唤猫。

老孬又往缝隙里拱,叫声比天刚黑那阵还大。墩爸白天累了,他睡得很沉。或许他听见了墩墩唤猫,但他没有说墩墩,也没有骂猫。

墩墩从猫洞伸出了食指,穿过坛子与猫洞之间的小缝隙。老孬看到了手指,它先用爪子去抓,弄清了是墩墩的手指后,又转脸隔着玻璃向他叫。他很小声地唤猫,食指像黑虫子一样弯来弯去。

“花花花花……”

老孬歪着头看着手指,抬起左前爪,抓了一下手指肚,又缩了回去。看了看,抬起右前爪又抓了一下,又缩了回去。老孬第三次来抓手指,墩墩缩回了手指。

墩墩慢慢伸出手指,老孬抬起爪子去抓,他又缩了回来。猫一会儿用左前爪,一会儿换成右前爪。玩到食指发酸了,他不再缩回来,一直伸在外面。老孬用爪子搔抓了几次后,它闻了闻,一下一下舔起了手指。猫舌头舔过手指肚那一下,整条胳膊都麻痒痒的,痒痒得让他想笑。一直伸到指关节痛了,他又换了中指伸出去。

第二天墩墩哈欠连天地去上学,课上他竟然睡着了,老师喊他也没有醒来。同桌叫醒他,涎水洇湿了书页。同学都看向他,然后哄堂大笑。

“老师,他睡觉吃手指。”

墩墩抬起头一脸蒙,不知身在何处的表情,食指还在嘴里咬着。

这天夜里,在爸妈熟睡后,墩墩又坐起来趴到窗台上,跟老孬做起了伸缩手指游戏。他担忧第二天又是睡不醒,只玩了一会儿,轻轻唤了几声猫,便躺下睡着了。老孬一整夜蹲在酱坛子边上。

有一天他的同学抓起他的手指,看了又看说:“你的食指肚和中指肚都很白,比别的手指肚都要白。”

墩墩仔细看那两根手指,好像真的比别的手指肚更白一些。闻一闻,还残留着猫唾液的气味。

白天屋门不会总关着,老孬还是会回屋子来,可它找不见猫食碗了。饿肚子是天大的事,它在屋子里转啊转,又失望地走出去寻食吃。有时它会趴在炕上睡觉,墩妈见了没有驱赶它,只是啰唆几句。

墩爸见了老孬,见一次赶一次,老孬赖着不走,他会捞到什么用什么打。老孬最怕墩爸,见到他绕着走。若是正在炕上睡觉,听见墩爸的脚步声,它会极快地跳下地,从门槛边上溜走。

后来墩妈也驱赶老孬了,因为它扒开了碗柜,偷吃了午饭剩的半碗菜。墩妈闩牢了碗柜门的把手,老孬就再也扒不开了。

在墩家寻不到吃食,它便在村中游荡。延河村几乎家家养猫,它从东家串到西家,趁人不注意溜进去,吃光了人家的猫食碗。主人撞见了,少不得又是捞到什么就拿什么打它。

有几户人家来找墩家,他们说:“你家养猫不喂猫是咋回事?谁家的猫食不是粮食?这么吃下去哪家受得了?你家养个孬猫也就算了,还赶出来到处白吃白喝,不觉得脸上臊得慌?”

墩妈说:“它早不是我家的猫了,你们没看见猫洞堵了吗?猫食碗也收了,它是只野猫了。你们别来我家吵,要是不出气,抓住它,让它把吃的吐出来,再不解气,你打死它,反正不是我家的猫了。”

“这可是你说的,它是野猫了,打死它你可别来找。”

“我说的,红口白牙,老孬不是我家猫了,你爱打打爱骂骂,都跟我们家没有关系。”

这一来老孬的日子更难了,之前村人还会顾及墩家的面子,吵吵几声,打也是吓唬它几下。墩家声明了,它是野猫,再去村人家里偷食,村人下手也狠了,还骂:“一只耗子都不抓,还四处偷食,整天三顿饭五顿饭的。”

“孬猫,贼猫,赖皮猫,白眼猫……”

经常是它在张家偷食被追打出门,街上的人大声起哄。

“打死它,打死它……我们家的粮食也让它偷吃了。”

一只猫能吃多少呢?村人给老孬定的罪名夸张到不堪入耳。白天或者夜晚,村上响起这样的喊叫,“打死它,打死它”,多半又是老孬偷食被人发现了。有的村人不依不饶,一直追赶老孬不放,它被追得无处躲藏,又跑回了墩家来。墩妈见了,慌忙捞到什么拿什么打,恨不得一下子把它赶出去,还要故意大声说:“谁家的野猫?谁家的?到处跑,看我不打死它。”

墩妈打猫,笤帚、土坷垃、石头块、树枝,随手捞到什么用什么。她大喊打死它,手上却还是留着情,丢出去时有意偏了些准头,把老孬吓唬跑也就算了。

有一回老孬又被追赶回来,墩妈正在泔水缸里搅拌猪食。追赶的人已到了大门口,她“慌不择物”,只得把手上的猪食瓢丢出去。猪食瓢是半个葫芦瓢,用了好多年,喂出了十几头肥猪。猪食瓢没打着猫,正打在石头墙上,碎成了十几块。这一下她不干了,捡起最大的那一块碎瓢,追出大门口,差点儿与来人相撞。那人见墩妈真生气了,反倒拉住了她劝。

“你别拉着我,它偷我家猪食吃,看我不打死它。”

这么一拉,老孬钻进草窠不见了,墩妈将碎瓢朝草窠狠狠丢去。那人也不再追打老孬了,又笑盈盈地劝了墩妈几句。俩人不说猫,也不说猪食瓢,说些家长里短,唠得跟亲姐热妹一般。那人唠够走了,墩妈又心疼起猪食瓢来。

六

“你们去抓住那只孬猫,打死它,天天来偷食吃。”

大人们追不上老孬,又气又恨地喊来自家的,或是街上正在玩耍的孩子。孩子们起初是好玩,见着了老孬的影子,一哄而上,追得老孬翻墙上树,蹿墙越脊。最后猫没抓到,累得弯着腰,双手拄着膝盖,嘻嘻哈哈。

追撵的回数多了,大人们给孩子们加码:“你们这么多人还追不上一只猫?谁抓到那只猫,给谁一个李子吃。”

这样孩子们从追猫游戏,变成了一次又一次的打猫比赛。他们有的单兵作战,有的合围,还有人突发奇想,给老孬挖了不止一个陷阱。长期的偷食让老孬机警无比,一点儿风吹草动,它都会迅速逃走。延河村没有几只猫能比得上它的灵巧,常常灰光一闪,它已在另一个墙头上喵呜了。

墩墩来阻止他们打猫,孩子们说:“你阻拦我们干什么?那是一只野猫,又不是你家的猫。”

“它不是我家的猫了,可它还是我的猫。”

“你的猫?你叫它,看它来不来?”

为了验证老孬还是他的猫,他真的呼唤起了老孬。它不知从哪里回来的,喵呜喵呜从角落里现身了。

“你们看,它是不是我的猫?”

孩子们你看我,我看你,忽然站成了个圈,把老孬围在了中间。

“哈哈,你上当了。”

墩墩怒不可遏,扑向了让他喊猫的叫水水的男孩,俩人扭打在一起。水水又高又壮,几下就把他摔倒在地。别的男孩没管他俩,他们合围老孬。这是一块空地,没有墙也没有树,对老孬很不利。男孩们越围圈子越小,老孬又奓成了一个毛球,向着男孩们瞪眼龇牙,喉咙里呜呜呜叫。墩墩放弃了水水,他扑倒了两个小一点儿的男孩,老孬趁机从缺口跳出了包围圈。

倒地的两个男孩摔破了脸,哭着来找墩妈告状。“墩墩打我们了。”

墩墩紧随其后,他说:“我没打,是他们合伙骗我。”

男孩们都说没有骗墩墩,他们只是想抓孬猫。在乡村,孩子们吵架,是永远理不清的一桩公案。祸是水水惹的,他又摔倒了墩墩,于是像个家长似的,对那两个男孩说:“算了算了,又没受伤出血,哪那么娇气,谁让你打人家的猫。”

水水话说得没道理了,是他发起的这次打猫。但水水最大,他是孩子王。另一个孩子王是泥鳅,而泥鳅没在。水水说算了,两个小男孩也不说疼了,他们不怪墩墩了,墩墩也不能跟水水计较了。

这一次风波过去,墩墩再呼唤老孬,它再也没有随唤随到。老孬偷不到猫食了,只得去跟猪啊鸡啊抢食吃。村人骂它,男孩们追打它,但还是没有抓到它。直到那天,老孬竟吃“醉”了。

延河村有些人家养猪,去烧酒厂买酒糟当饲料,酒糟比玉米和麸糠都便宜。那天老孬在吴婶家吃了酒糟猪食,它也是饿急了,加上吴婶人心善些,没有赶老孬走。它饱餐了一顿酒糟后,一步三摇地走出了吴婶家,很快醉得在街上“拜四方”了。

小男孩朴朴看见了老孬,他一时兴起跑着追赶。老孬往一面墙上跳,扒住墙头又掉了下来。这道墙一点儿不高,任何一只猫都能自如上下。朴朴不知老孬醉了,没有跟上去抓它。它又跳了一回,这次只跳到一半高。朴朴发现老孬跳不上去了,原地跺脚假装追赶吓唬它。它只得贴着墙根跑,本来到了一处拐角要转弯,却一头撞在了横墙上,重演了仓房撞砖头一幕,四脚朝天,蹬弹脚爪。

朴朴还是小了些,老孬束手就擒了,他又不敢上前去抓了。

“快来抓老孬啊,它自己撞死了。”

朴朴的喊叫引来了更多男孩,他们围住了老孬,大一点的男孩都上了手。最后有四五只手同时抓着老孬,他们都说是自己先抓住的。

泥鳅说:“是一起抓住的。”

朴朴大声说:“是我先追的老孬。”

男孩们把老孬高高举着,朴朴也高举着手,可是他够不到,只得抓着一个大男孩的胳膊肘,大声喊:“老孬是我抓住的。”

可是,没有一个大一点儿的男孩理他。他们托举着老孬,走上了延河村主街。小一点男孩前后奔跑喊叫:“抓住老孬了,你们快出来看呀,我们抓住老孬了。”

正是村人下地的时候,村里没有几个大人。男孩们走过主街,又走回来,他们不知该怎么办了,大人们要他们抓老孬时,说要“打死它”,真抓住老孬了,他们如何下得去手。

老孬喵呜喵呜叫,它怎么也挣不脱男孩们的手。他们有些腻烦了,但又不肯轻易放了它。没抓住老孬前,村人咬牙切齿地让他们抓猫,然后再“打死它”。真抓住了,村人口中也变得含混了,没一个说“打死它”。

他们说:“这孬猫,不光孬,还馋,到处偷食吃。”

一个叫兜兜的男孩替老孬说了句公道话:“它不是馋,是饿。”

“你怎么知道它不是因为馋?”

兜兜没跟他们争论,一个人跑开了。他跑过了田埂,去找跟爸妈下田的墩墩。墩墩听说老孬被抓住了,没有等兜兜,抄了近路,横着穿过田野,先奔回了村子来。

远远看见十几个男孩,举着一只猫在游街。他直奔过去夺猫。男孩们把举猫的几个男孩围在里面,他根本冲不进去。他就差下口咬人了,大喊着叫他们把猫放下来。

男孩们本来想放了老孬了,但墩墩来闹着他们放,他们倒不想放了。墩墩冲开了第一道人墙,可跟泥鳅几个比,他又小又矮。他们集体把胳膊伸直,猫又举高了一些,看着跳脚的墩墩,他们说:“来呀,够到了还是你的猫,够不到它就是野猫。”

墩墩瞅准了一个男孩扬起的手臂,伸手去挠他的胳肢窝。男孩痒痒难耐,缩脖夹臂,举得没那么高了,墩墩顺势抓住了猫前腿,要把老孬夺过来。另外的男孩岂会撒手?可怜了老孬了,一条腿在墩墩手上,另外三条腿在四五个男孩手上。余下男孩也来帮忙,一时间猫身上抓满了手。那条前腿成了拔河绳,老孬疼得叫声有些吓人。

“你们松手啊,别扯坏了我的猫。”

“你松手啊,扯坏了你的猫可别怪我们。”

不是一个人松手能行的,八九只手在扯猫。墩墩只得自己先松了手,猫腿在空中胡乱抓挠,它那是疼的。

“泥鳅,你赔我的猫。”

“别忘了,猫差点儿饿死那回,是我拆了兔笼救了它。”

“可你现在又要打死它。”

“我没有,它还活着。”

因为老孬,墩墩又一次与全村男孩为敌了。他们把猫抓得死死的,簇拥着往泥鳅家去了。他跟在男孩们身后,几次试图冲过去夺下猫,每一次都被几个男孩推开。墩墩也想进泥鳅家,泥鳅的小弟弟拦住了他。这是个不足一米高的小男孩,仗着他哥哥的胆子,比泥鳅还有气势,他说:“这是我们家,不让你进来。”

泥鳅的小弟弟关了门,招呼一个大孩子帮他插上了门闩。墩墩不知道他们想把老孬怎么样,会不会真的弄死老孬?墩墩只剩了一个哭,他堵着泥鳅家大门号啕起来,哭得延河村都知道了。

墩墩听到泥鳅爷爷骂泥鳅。

“你抢人家猫干啥?谁的猫谁不心疼?”

泥鳅说:“这不是他的猫,是野猫。”

“野猫也不能这么干,你们会弄断它的腿。”

墩墩听说老孬腿要断了,哭着把门拍得啪啪响。他完全不顾门会不会拍破,手掌会不会肿痛,摆出了不还猫就拍碎门板拍倒门框的架势。泥鳅架不住墩墩又哭又拍门,爷爷又紧着骂他,便想把猫还给墩墩了。

“你接好了,猫飞出来了。”

大门两边的墙各有一丈长,墩墩左看右看,不知猫怎么飞出来,会从哪里飞出来。

“飞猫来了。”

墩墩去接猫,哪里接得住?老孬翻着筋斗落了地,好在没有受大伤。他想好了,爸妈要是不收留,就在桃树下搭个窝棚,跟老孬一块住。他抱着老孬,它正从惊恐中缓过来。它浑身上下都好好的,不缺胳膊不少腿,但总觉得哪里不对。他盯着猫脸看了半天,忽然大喊一声:“你们剪了老孬的胡子。”

七

乡下人“相猫”,有一招就是看胡子。胡子是猫的威风,根根如针,这样的猫能镇住四五家的老鼠。哪怕是一只病猫,只要胡子还扎人,老鼠见了就得绕着走。而老孬是个例外,胡子根根如针,可就是不捉老鼠,不但不捉,还怕。

有胡子在,老孬不捉老鼠,猫的威风也还在。没了胡子,它终究不像一只猫了。墩墩抱回家来喂猫食,它竟不吃。从炕上往地上跳,一头杵在了地上,爬起来双眼发蒙,走路找不到方向了,跨过门槛时头磕在了门框上。

老孬贴着菜园的墙根往门外走,墩墩喊它,它似乎加快了脚步,看上去随时可能会撞墙。它想跳上石墙,三五次都摔了下来,见墩墩跟了来,钻进一丛草窠不见了。

第二天墩墩在田野边上寻到了老孬,它正要跨过一条窄窄的水沟。它身子一纵,又一旋,掉在了沟底。这条水沟对于一只猫,简直算不上障碍,可它没能成功跳越,在沟底滚了一身泥。

这时墩墩才确定,老孬被剪了胡子后,连走路都不稳了。它似乎很怕他,顺着沟底拼命奔跑,几步便要跌一跤,猫头上也裹满了泥巴。后来在水沟的浅处爬上去,钻进了田野。

墩墩再看见老孬是三天后了,在一处朽烂的柴垛前,两只猫正合力追咬它。它看上去一点儿没有反抗,只是想逃,又跑不掉,很像那两只猫捉到的一只老鼠。它连一声喵呜或者疼痛发出的嘶鸣声也没有,几乎是一声不发。过去虽顶着孬猫之名,村上的猫还没有攻击它。胡子被人剪去了,它像丢了魂儿,连同类也来咬它了。

“你们两个打一个,算什么好猫?还下口咬,你们又不是狗。”

那两只猫被赶跑了,老孬也走开了。它歪着脖子,一只眼盯着墩墩,生怕他会从背后袭击它一样。打那之后,墩墩很久没有看见老孬。偶尔听村人说见过老孬,他去找人打听,又都叫不准谁见过。要说没见过,又传得有鼻子有眼。

村人对有些沮丧的墩墩说:

“一只孬猫,死了就死了,再养一只就是了。”

又过了些日子,村人夜里挂在晾衣绳上的咸鱼丢了,晒在屋檐顶上的豆干少了,他们都说是老孬干的。

“只有那只猫,不会是别的,别的猫老鼠还吃不过来,怎么会偷吃咸鱼?”

墩墩从未如此希望老孬是那个贼,他又去问村人:“你们亲眼见的吗?”

村人有些不乐意了,以为墩墩来质问他们,给老孬洗脱嫌疑。

“亲眼见不见也是老孬干的,除了它,别的猫不缺吃的。”

“我是说,老孬还没死?”

没人告诉他老孬死活,因为谁也没有亲见老孬偷食。咸鱼和豆干不见了,他们总要找一个怀疑对象,不知死活的老孬当然是最佳嫌疑犯。

一直到那个骑着小红摩托车的外乡人来,延河村人始终没有再见过老孬。外乡人在主街的巷子口摆摊子,摊子上摆了许多小包的鼠药,还有几只死老鼠。他在背后石墙上挂了白布,黑墨汁写了六个字:耗子不死我死。

外乡人弄好了摊子,从布包里翻出一副竹板,清清嗓子唱起了数来宝。正是冬闲时节,村人顶着严寒还要蹲街唠闲嗑儿,他这么竹板一打,呱嗒嗒,呱嗒嗒,村人相继走出家门,来到巷子口听唱。

乡亲们,听我唱,耗子的危害实在广,

上你家的炕,爬你家的墙,

咬坏了女人的花衣裳。

冬咬棉,夏咬单,五黄六月咬你的新布衫。

吃你的苞米吃你的豆,大冬天钻进大缸偷你的年猪肉。

你养猫,大白猫,大黑猫,大黄猫,狸花猫,打个木匣子做木猫,养啥猫都没见耗子少。

咱这耗子药,中国产,不是外国造,县城的百货大楼买不到。

咱这药,不挣钱,一包只卖两毛钱,两毛钱不算啥,不够摩托车轮子转一转,要问赔本买卖为啥干?

小耗子,别看小,传播疾病不得了,爱国卫生运动咱搞好。

……

唱到这儿,跑题儿了,他没说为啥干赔本买卖。

“卖药的,别唱耗子歌了,你那张嘴比广播员都能说,就说这耗子药好使不?”卖老鼠药的还要唱,齐老头制止他,“说破大天,你这药耗子吃了死不死?”

那人手指身后白布,两个死字写得格外大。最后一笔竖弯钩,墨汁洇了老大一片,看上去像两个锤子。

有猫人家来看卖鼠药,是想听数来宝闹个乐子。延河村不是家家都养猫,有少数几户没有猫的人家,要邻家的猫来抓老鼠,虽说肥了邻家的猫,却还要欠了人情,觉得有些划不来。

没有猫的人家想买鼠药,又犹豫起来。一来怕药有假,二来花钱买药灭鼠,有点儿舍不得,两毛钱也是钱。卖鼠药的是个老江湖,早看透了村人心思,拍着胸口说:

“信不过的,拿回去试试,后天我还来,耗子死了,给我药钱,耗子没死,我死。”

“耗子死不死,你都别死,我们可不打这个官司,为了一只耗子犯不着。”

齐老头一说,众人哈哈笑,卖鼠药的也笑。

白用药是个便宜事,想买药的拿了药,犹豫买不买的,也伸手拿了一包。卖鼠药的见差不多了,收拾了摊子,赶散了看摩托车的孩子,驮着鼠药和死老鼠到下个村子去了。

也就是过了一夜,用了鼠药的人家发现了死鼠。刚掩埋了第一拨,傍黑前更多的死鼠被发现。晚饭后,巷子口又聚了人,他们高声颂扬这个外乡人,鼠药货真价实,不是苞米面掺香油糊弄人。

第二天早晨还没来得及掩埋死鼠,小红摩托车又开进了延河村。这一下巷子口又热闹了,外乡人的脸上有光,没用打竹板唱数来宝,村人就买了更多的鼠药。那人说:“耗子死了,我就不用死了。”

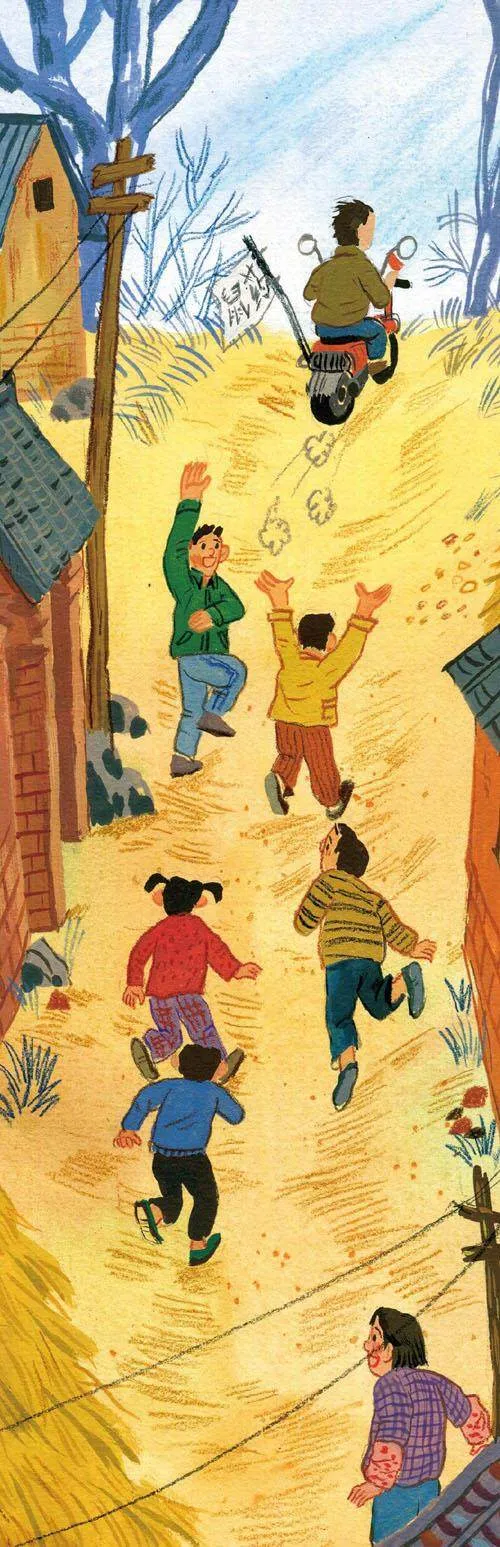

鼠药卖得差不多了,那人收拾好摊子,拿出竹板唱了一出数来宝,感谢村人用了鼠药没赖他的账。唱罢,骑上小摩托走了。一大群孩子追着摩托吃尾气,直到人和摩托没影了才停下来。

男孩们还没进村,一个小男孩跑来找泥鳅。

“泥鳅,泥鳅,你快去看看你家的猫,它喝醉了。”

泥鳅不信,他轰赶那个男孩。很快又跑来两个小孩,离着老远就大声喊泥鳅。

“泥鳅,泥鳅,快回家吧,你家的猫醉得都吐了。”

泥鳅不敢怠慢了,他在前面奔跑,后面跟了一大帮孩子,吵吵闹闹要看一只醉猫,上次看醉猫还是老孬吃酒糟。泥鳅刚进巷子,看见门口围了一些人,他跑得腿软了,但还是加快了脚步。泥鳅挤进去,见猫在地上抽搐,嘴角和地上有许多白沫子,喉咙里嗷嗷嗷地叫,这根本不是一只猫该发出的叫声。

“谁给我家的猫灌了这么多的酒呀?”

泥鳅的爸妈没在家,泥鳅去抱猫,被邻居喝止住。

“别抱猫,它不是喝酒喝醉了,看样子中了毒。”

泥鳅吓到了,他的手分开着,托在空气中。猫还在抽搐叫唤,白沫吐得更多。村人让他快去找父母,他有些吓蒙了,村人支使了另外的男孩去找。

好一会儿泥鳅爸才从田里回来,要泥鳅快去找赤脚医生老崔。老崔不在家,去了另外的村子出诊。老崔的儿子卫校学医,刚放假回来。乡村牲口中毒,解毒都用一种叫阿托品的药。小崔配好了一针阿托品,举着注射器来了泥鳅家,撅腰瓦腚地给猫打了一针。泥鳅单膝跪在地上看着,猫比之前那会儿折腾得更难受,叫声也更凄厉。

还没到吃午饭,猫还是死了。

八

泥鳅抱着他的猫,向左邻右舍问罪。他家没有买鼠药,只能是吃别人家的鼠药中毒的。

邻舍老陈说:“泥鳅,你怎么知道是吃我家的耗子药,用药的人家多的是。”

“就是吃了你家的耗子药,我家的猫总上你家来,帮你家抓了多少耗子,你还要毒死它。”

“泥鳅,下耗子药毒耗子的,不是毒猫的。”

“反正是吃了你家的耗子药死的。”

猫死去的伤心,让泥鳅不讲理了。可他说的也不是没道理,猫抓了那么多耗子,到头让耗子药毒死了,不找下耗子药的人家找谁?爸妈喊泥鳅回家,泥鳅不听,抱着猫,堵着人家门。

“你毒死了猫,让它活过来,活不过来我就不走。”

邻舍们也都笑了,他们说:“泥鳅,猫都死了,大罗神仙来了也没法子。”

泥鳅还是不走,爸妈扯泥鳅。泥鳅一手抠着人家门框,一手抱猫,哭闹不走。老陈不乐意了,脸拉下来,咣当把门关了,说:“村上用耗子药的多了,猫长着四条腿,它哪家不可能去。”

泥鳅不讲理归不讲理,但道理他听得清。他离开了老陈家,抱着猫在村里走,走到一户买了鼠药的人家,就停在人家门口哭。身后跟着一大堆孩子,他们都不说话。哪怕泥鳅停站的是自家门前,这个孩子也还是站在队伍里,给泥鳅壮声威。后来还是泥鳅爸拿出了父亲的威严,连拉带拽把他拉回了家。

泥鳅妈劝儿子,泥鳅还是止不住哭。

好歹不哭了,泥鳅妈说:“埋了吧,埋到房后的毛桃树底下,也能肥一肥树。”

延河村人家房前屋后,差不多都有一两棵桃树,结的桃子与核桃一般大,裹着一层白茸毛,村人叫毛桃。泥鳅爸在桃树底下刨好了坑。要埋猫了,泥鳅又抱起猫来哭。

泥鳅爸说:“埋了吧,哭到明天,也还是一只死猫。”

泥鳅说:“爸,我就是想猫。”

泥鳅的泪水还没干,延河村又陆续响了孩子们的哭声。他们的猫也中毒发作了,略数一数,竟有十二只。孩子们哭着奔向老崔家,求着去给他们的猫打针。

阿托品不是乡村诊所的常用药,老崔也只备着三五支。男孩们情绪失控,他们为了能让老崔给自己的猫打针,差点儿大打出手。老崔端着架子,给猫打针这事交给了小崔。小崔喝止住了,他们顾不得鼻涕眼泪,百般讨好小崔。小崔按着先来后到,给五只猫注射了解毒药。

天黑后不久,十二只猫全死了,阿托品也没能救它们的命。

这个晚上月光明亮,他们抱猫哭泣。先数落下鼠药的人家,再怪老崔,什么破阿什么品的,假药吧;又骂卖鼠药的人,一个笑面虎,却卖这么毒的药;最后数落起了猫。

“你吃点儿啥不好,非吃耗子药呀?剩着大半碗饭你不吃,偏吃什么耗子药呀?你又不是老孬,饿得没饭吃,你的猫食吃不完,你吃什么耗子药呀。”

鼻涕眼泪地责怪了一圈,一点儿没有减少悲伤,因为他们心爱的猫没法死而复生了。这一晚的好月光,像是特意为他们葬猫照亮的灯。

他们的猫也大多埋在了毛桃树下。

村人说:“来年春天,不止泥鳅家的桃花更红了。”

十三只猫的死,才是个开始,猫接二连三地死去。不只延河村在死猫,整个镇子的猫都在死。起初人们以为猫吃了鼠药,后来弄明白了,鼠药有特殊气味,猫不会吃鼠药,它们吃了中毒的老鼠。那些日子,最悲伤的是孩子们,那些猫是他们的,但没人在意孩子们的哭泣。有时哭得多了,还会遭到大人的呵斥:“哭什么哭,不就是一只猫吗?”

有一天,泥鳅和水水提议,救救猫吧。他们组成了一个游行队伍,挨家挨户门前走,祈求村人不要再用鼠药了,还是都养猫吧,养猫多好啊,喵呜喵呜叫。

村人说:“泥鳅,水水,你们能管保全村人谁家都不用吗?有一两户人家用了,还是有死耗子,猫吃了还是会死。”又说:“猫都死了,不用耗子药,耗子就真要成精了。”

卖鼠药的又来了,孩子们像仇敌一样看他。那人不以为然,这在他的预料之中。一群孩子又能怎么样呢?他照常摆摊卖鼠药,村人也只是埋怨几句鼠药太烈,又找出零钱买了鼠药回家去。秋粮归仓了,正是老鼠猖獗的季节,村人有足够的理由多买一些回去。

外乡人开摩托车时,车胎没气了,气门芯也不见了。他知道是孩子们干的,从小皮夹子里翻出气门芯拧上,向村人借打气筒。延河村只有马五家有打气筒,马五不乐意借。给了马五两包鼠药,马五才同意借给他。可一找打气筒不见了,知道儿子马小五藏了起来,马五喊马小五。

马小五骑在巷子口大杨树上,他把打气筒藏在了树上的喜鹊窝里。马五喊马小五下来,马小五死活不下来。马五只得把两包鼠药还回去。那人推着摩托车离开了延河村,他们一点儿没有捉弄后的喜悦。到了下一个村子,他还能借到打气筒,而他们的猫再也活不过来了。

更大量的鼠药在延河村,也在镇上别的村屯被使用。这样一来,老鼠家族暴露了它们庞大的数目。村人早晨起来,第一件事就是端着铁锹寻找死鼠,撮到大门外去掩埋。后来死鼠太多了,村人懒得掩埋,随意丢到水沟里。

泥鳅和水水他们接过了铁锹,把死老鼠铲起来埋掉,把水沟里的死鼠盖上厚厚的一层土。可这样还是不能阻止村中的猫中毒,因为死鼠实在找不净,猫又总能寻到老鼠的气味。

有几只猫还幸运地活着,孩子们关窗关门将它们困在家里。可猫每天出门溜达惯了,冷丁不让出门了,又是挠门又是挠窗,上房梁扒碗柜的。门要进出走人,哪能总关那么严?平时村人白天都不关门的,即便离家也很少锁门。一时忘了关门,猫瞅着一个门缝就钻了出去。也有的孩子把猫养在笼子里,可猫不是兔子,整天号叫不止,也只能放它们出来。也有用绳子拴的,拴不到两天,气得眼都是血红的,也只得解了绳子。

这年的正月十三,上午十点五十分,水水家的猫也毒死了。

这是延河村最后一只被毒死的猫。

九

乡村的夜还是太安静了。

夏季和初秋有虫鸣,夜总还不那么寂寥。特别是冬季,夜鸟也很少鸣叫,人又都猫冬在家中,街巷空空。幸好还有狗叫,驴有时也会嘶鸣,牛哞哞几声。动物的叫声,让乡村之夜不那么空。

当然还有一种夜游的动物—猫。

猫昼伏夜出,叫声没有嗓门大的动物响亮,但猫叫常常在夜深人静之时,那些动物都安静了,这时猫叫让乡村之夜有了生气,也添了几分神秘。

可是,延河村的猫死了。

连一声猫叫都听不见的深夜,实在太安静了,安静得一点儿不像乡村。狗在深夜突然叫,会让人警惕。而驴在深夜嘶鸣,乡村人以为这是不吉。只有猫叫,喵呜,喵呜,让夜更安静。

孩子们说:“猫在夜里喵呜喵呜,就是对我们说,睡吧睡吧……”

一天晚上,墩墩在睡梦中听到了猫叫,醒来时只有黢黑的屋顶。早春的风吹刮起沙尘,打在玻璃上噼啪作响。他确信那几声猫叫是做了梦,延河村再也难听到一声猫叫了。

在那天晚上,听见猫叫的还有别的人家。孩子们说听见了猫叫,父母在半睡半醒中呵斥他们,说他们是想猫想得让梦魇住了。第二天孩子们聚在一起,好几个人都说听见了猫叫。谈话让大人们听去了,大人们说:“老鼠没成精,那些猫成精了吧。”

大人们看桃树,猫埋在树底下。门前种桃,可不是为了看一季桃花。在乡村,桃树少有特意种的,吃过的桃核发芽生根,几年便是一棵好桃树。传说桃树是仙木,门口长桃,邪秽遁逃,乡村人讲究这个。

孩子们再看桃树也不一样了,仿佛每棵树上都卧着一只猫。

他们说:“老孬才卧桃树。”

有一些夜晚,大人也听见了猫叫,他们确信不是梦,也不是什么老猫成精,是真有一只猫。他们想到了老孬,可有几个月没见老孬了。这几个月里,除了墩墩,没人那么关心老孬死活。

这一个晚上,墩墩又听到了猫叫,把脸贴在玻璃上向外看。月光不大好,只有半个月亮,天空还雾蒙蒙的。他搜寻了好久,也没见老孬,想唤几声“花花花花……”,怕吵醒了爸妈,又要骂他不睡觉了。

正当困意袭来时,跳上来一物,正是一只猫。它贴着玻璃窗往墩墩这边走,月影把它照得老大,像走来一只庞然大物。墩墩几乎贴在玻璃上,猫走到他这边来,也停下来看他。

真是老孬,它骨架大了,但还是瘦,胡子却长齐了。没人知道它这几个月去了哪里,怎么活下来的。但这些都不重要了,重要的是它还活着,并且归来了。

墩墩不知怎么样好了,伸出舌头舔起了玻璃。老孬看着他舔来舔去,也伸出舌头舔了几下。他挪到了猫洞那儿,从缝隙伸出右手食指,弯来勾去,等着老孬跟他玩抓手指。老孬看了又看,喵呜一声,跳下窗台,又一次消失在了深夜。

接下来的几天,墩墩夜里等着老孬来,却始终没见它的踪影。倒是村人笃定地说看见了老孬,夜里的猫叫正是它的叫声。

孩子们听说老孬还活着,脱口而出:“打死它,打死它……”

他们又成帮结伙,在村里搜寻起了老孬。老孬又一次神秘失踪了,村人也没再见到它出没。若不是见过老孬的不止一个人,他们会把这个事当作一个谎言。

墩墩去找泥鳅他们,说起了老孬。

“老孬还活着,它回来了,我见过它了。你们都想自己的猫,老孬找不见了我也想它呀。别再打老孬了,它不只是我的猫,也是咱村唯一的猫,打死了老孬,延河村再没有一只猫了。”

他们听了墩墩的话,似乎有理,七嘴八舌地辩起来。说到最后,主张不打老孬的多,泥鳅和水水也站在这一边。于是,他们说好不再打老孬了,问墩墩老孬在哪儿。

“我也不知道老孬在哪儿,不打老孬了,它自己会回来。”

孩子们发现,原来他们也能像爱自己的猫一样爱老孬啊。

他们又像猫开始被毒死时那样,集合起来在全村游行,行走的队伍像一条暴雨过后的泥河,流得杂乱无章,却不断宽阔起来。他们遇见很小的小孩,很大的大孩,还有大人们,都会说:“见着老孬,别打它,多幸运啊,我们还有一只猫。”

这一回村人和孩子们站在了一起,捉不捉老鼠,乡村都需要一只猫。幸好还有老孬。孩子们翻出了猫食碗,拌好猫食放在窗台上。老孬来不来吃,他们都坚持拌猫食。

终于在一天夜里,老孬吃了留给它的第一口猫食。接下来几天,村人听见了喵呜,掀开窗帘看着它吃,一点儿不敢惊动它。第二天看猫食碗,见猫食少了,他们说:“看来是饿了,真没少吃。”

最欢喜的还是孩子们,而泥鳅和水水担忧老孬会记仇。墩墩说:“不会的,你对它好,它就会和你好。”

渐渐地,老孬在白天也出现在了延河村,村人只远远地看着,像看一只突然闯入的稀有动物,没有人打扰它。它还保持着足够的警惕,有一点儿风吹草动,会立刻钻进草窠逃遁而去。

泥鳅用捡废品换来的钱,去集上买来二两卤虾酱,那是猫最爱吃的食物。水水知道了,也学泥鳅,买来卤虾酱给老孬吃。别的孩子也变着法儿地给老孬拌好吃的猫食。

老孬重回了延河村,它有了吃不完的猫食,口味也花样翻新,嘴都有些吃刁了。它像回家一样去吃百家饭,在这户人家吃了几口食,也不知合不合口味,跳下窗台去下一家。这户人家的大人,有时是孩子,会说:“老孬儿,别走啊,再吃点儿。”

老孬儿头也不回,傲慢得像个老爷,他们又说:“老孬儿,明天还来哈,给你拌猪油饭吃。”

它还叫老孬,不过唤猫时换了口气,叫它老孬儿。老孬儿成了村猫后,孩子们还是有个小小愿望,能自己养一只猫。

他们说:“那样,我们每个人就有两只猫了。”

他们的父母有时也会说想养猫,一只老孬儿也太孤单了。他们怀念着猫,又从未停止用鼠药。卖鼠药的外乡人来延河村,村人竟和他成了朋友,听他说些村外的见识,每次都聊得很欢。倒是上了年岁的人,跟孩子们一样想养一只猫。

他们说:“过去家里只养猫,也没见耗子多。”又说:“用了耗子药,也没见耗子少。”最后说:“而猫却是快死光了。”

老人和孩子都想养猫,可他们做不得延河村的主。有少数老人和孩子真的养起了猫,可这只猫还没有长大,便和之前那些猫一样死掉了。

到了这年的秋天,延河村还是只有一只猫,那个愿望看上去还有些遥远。树上的毛桃熟了,他们很少吃,还给桃子起了个新名字,叫猫桃。

老孬儿依旧喜欢卧在门外的桃树上,丫杈的树皮已磨得透红发亮,反射着把玩过的桃木珠子的光泽。猫洞又畅通了,或许习惯了夜游吧,老孬很少回来过夜。它在村中孤独地游荡,用一声一声喵呜,对熟睡中的孩子们说着睡吧睡吧。