《清平山堂话本》宋代人口流动现象的文学社会学研究

王昕蓓, 温庆新

(扬州大学 文学院, 江苏 扬州 225002)

人口流动现象是重要的社会现象,即人在不同区域之间进行各种短期、重复或周期性的运动。人口流动必然出现文化扩散,促进地区间文化交流与融合。简言之,人口流动就是文化的流动。例如,宋代的“靖康之难”后,文人大量南迁,起源于齐鲁大地的儒家文化的中心从北方转移到了南方,并产生以“程朱理学”为代表的新儒家。新旧儒学密不可分,但又带有地方性的差异。故而分析人口流动对文化发展的影响,既属于文学地理学命题(即研究文学与地理环境之间的关系)[1]1,又属于文学社会学命题(即通过社会学的角度或方法分析和评价文学)。有关宋代人口流动的研究成果颇多。程民生的《宋代人口问题考察》[2]从历史角度以及社会层面探讨了宋代人口流动问题及其影响。葛剑雄的《中国人口发展史》[3]通过统计宋代各地区不同时期的人口具体数量,更直观地分析了人口流动变化。当前学术界对于宋代人口流动这一社会问题已经有很多高水平的研究成果,但鲜少从文学社会学角度将人口流动现象与古代话本小说结合起来研究。古代话本小说集诸如《清平山堂话本》和“三言”“二拍”等,所载的话本小说存在大量地域流动现象。其中《清平山堂话本》由明代钱塘人洪楩刊刻,是现存刊印最早的话本小说集,保存了诸多宋元话本的真实样貌,能够映射出宋元时期的一些社会现象。

基于上述原因,梳理《清平山堂话本》各篇目中的人口流向规律,对分析文学作品与史料记载之间的互补关系,具有一定的文学地理学研究价值和历史价值。同时,人口流动现象背后产生的消费娱乐城市化的聚集效应,具有一定的文学社会学研究价值。

一、《清平山堂话本》的人口流动类型及原因

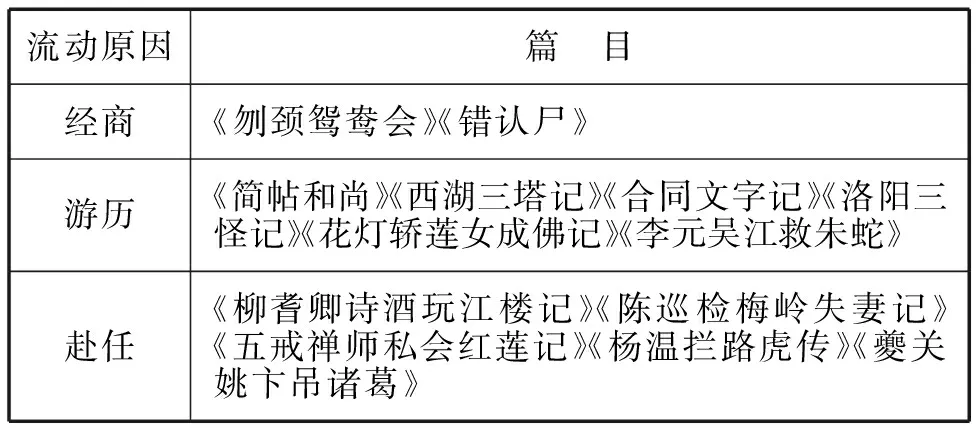

据统计,《清平山堂话本》以宋代为叙事背景的话本数量众多,共14篇。其中有13篇存在频繁的地域流动现象,具体篇目如表1所示。

表1 《清平山堂话本》涉及宋代圈际流动的原因及篇目

(一)《清平山堂话本》中的人口流动类型

《清平山堂话本》中的人口流动类型多样,以《清平山堂话本》中以宋代为叙事背景的话本为例,进行以下分类。

第一,小范围的路内流动,即人口在该路内小范围的流动,流动范围不超出该路管辖区域。例如,《西湖三塔记》讲的是奚宣赞清明闲逛西湖时,遇到三只妖怪的故事。主角移动轨迹以西湖为中心,出涌金门、钱塘门,过昭庆寺、水磨头,到断桥四圣观,没有超出临安府的范围。《洛阳三怪记》中潘松清明时节游园,移动轨迹也没有超出河南府的管辖范围。从章台街出发,过定鼎门,到会节园,最后进入刘平事花园。《清平山堂话本》以宋代为叙事背景的篇目中,人物的流动范围在路内的篇目占比少,多以观光旅游为目的,常发生在经济发达的江南地区和中原地区。

第二,各路之间的大范围流动,即以经济政治发达地区为中心,周边各路人口向中心辐合或者以辐散的模式流动。经济发达的中心不止一处,故而形成多个地域流动圈。《清平山堂话本》中的地域流动情况具体来说有以下几种情况,第一种属于辐合型地域流动,细分为两个中心。以东京为中心,呈现由中原地区、巴蜀地区和江南地区等流向中心的模式,这一类人口流动模式产生的原因为求学、科举、仕进等。例如,《五戒禅师私会红莲记》中苏轼从眉山前往东京任职。又或者以两浙地区为中心,呈现由中原地区、巴蜀地区等流向中心的模式。例如,《柳耆卿诗酒玩江楼记》中,柳永从东京前往金陵的玩江楼玩赏。《李元吴江救朱蛇》中,李元从陈州出发前往杭州寻父。第二种属于辐散型地域流动,即以东京为中心,流向巴蜀地区和江南等地区,这一类人口流动模式产生的原因以赴任为主。例如,《陈巡检梅岭失妻记》中,陈辛从东京前往广东南雄任沙角镇巡检司巡检。《杨温拦路虎传》中,杨温由东京前往安远任安远军节度使。第三种属于辐合—辐散交互运动型地域流动,这一类人口流动模式产生的原因以经商为主。例如,《错认尸》中,乔俊从杭州出发,前往长安、崇德、东京收购货物,又回杭州售卖。

《清平山堂话本》中涉及地域流动的篇目数量多,且具有一定的规律性,可作为具体的“史料”来扩展宋代人口流动现象的案例研究。流动类型主要可以分为大范围流动和小范围流动,并可细分为辐合型流动、辐散型流动以及辐合—辐散交互型流动,涵盖了大部分的地域流动的类型,对话本小说的人口流动现象研究具有典型性。

(二)《清平山堂话本》中人口流动的原因

在《清平山堂话本》中,产生地域流动的原因有很多,主要可以分为游历、赴任、经商等。

首先,游历促发地域流动。

宋代的社会环境相对稳定,整个社会的经济不断发展,出现了一大批繁华的城市,为旅游观赏提供了有利条件。因此这时的游历颇为盛行,从而催发地域流动,这一类人口流动现象大部分属于辐合型地域流动,由经济欠发达地区流向经济发达地区。在《清平山堂话本》中游历催发地域流动,主要分为两种情况,一种是被迫奔走流离,浪迹江湖,从金陵流浪到临安。如《花灯轿莲女成佛记》中,无儿无女的张元善夫妻原本是襄阳人氏,为了谋生,流寓至繁华的潭州,开了一间花铺。另一种游历偏向于旅游观赏,目的地是山河湖泊或是亭台楼阁,如《李元吴江救朱蛇》中的垂虹亭、《西湖三塔记》中的昭庆寺、《洛阳三怪记》中的刘平事花园等。这类话本小说常以亭台楼阁或者山河湖泊作为故事发生地点,故事情节往往想象力丰富,人物在游历途中颇有“奇遇”,遵循着“探索”的模式。例如,《李元吴江救朱蛇》中,李元前往杭州游历过程中,于垂虹亭下救了龙王的小儿子。然后李元又通过垂虹亭进入龙宫,得到龙王的帮助,最后官至吏部尚书。《夔关姚卞吊诸葛》中的姚卞是一个普通秀才,在前往嘉兴府的游历途中,经过夔关诸葛庙为诸葛亮赋诗,从而得到诸葛亮的赏识,最后李元在诸葛亮鬼魂的点拨下高中状元。龙王和诸葛亮的鬼魂都属于游历“探索”途中的“奇遇”。又如《西湖三塔记》中奚宣赞在前往西湖游玩的途中遇到妖怪。《洛阳三怪记》中潘松则是在刘平事花园游玩的时候遇到妖怪。这两篇都属于在游历“探索”的途中遇妖,差点有去无回。结尾两人都遇到高人相助,收伏妖怪,最终皈依道教。所以从上述篇目可知,游历主题中主人翁在路途上常有“奇遇”,且得“高人”相助,最后获得大团圆结局。总的来说,游历催发的地域流动,立足于游赏,意在审美,通过“探索”模式使得人物思想精神不断成长。在一定程度上,游历主题寄托着古人对幸福生活的追寻,对旅人路途平安的美好祝福。

其次,赴任催发地域流动。

据史料记载,宋初对地方官员实行一年一考、三年为一任的轮任制度。宋真宗后,任期呈现缩短的趋势。咸平三年(1000)宋代将川峡、广南等边远地区幕职州县官的任期改为二年,“以速其升迁”[4]。轮任制度推动官员频繁的地域流动。在此官制体系下,官员职位的升迁所带来的地域变化伴随着辐散和辐合两个过程。即以东京为中心,一方面,东京官员前往各地区调任,为辐散型地域流动;另一方面,地方官员升至东京为官,为辐合型地域流动。《清平山堂话本》中因为赴任而产生的地域流动现象,主要表现为两种情况。一种情况,官员大部分前往经济欠发达的蜀中或者是自然条件恶劣的蛮荒之地赴任。典型代表有《陈巡检梅岭失妻记》和《杨温拦路虎传》。因为路途遥远,交通闭塞不便,这种险象环生之地多稀奇鬼怪之事发生,不仅丰富了小说的故事内容而且加强了小说叙事的曲折离奇性。《陈巡检梅岭失妻记》中,陈辛前往广东南雄任沙角镇巡检司巡检的途中,一路上“千层峻岭,万叠高山,路途难行,盗贼烟瘴极多”[5]208,妻子被猿猴精掳去申阳洞中,最后在紫阳真君帮助下救出妻子。《杨温拦路虎传》中,杨温与妻子前往东岳烧香,半路妻子被匪人掳走。杨温几经波折,剿灭匪徒,救回妻子,后被任命为安远军节度使。概括地说,《陈巡检梅岭失妻记》和《杨温拦路虎传》这两篇的故事类型相似,都是历经各种波折和阻挠后才能入仕为官。官途上的强人和精怪,寓意着对官员的考验,只有通过考验才能高升。另一种情况,官员前往京都任职。如《五戒禅师私会红莲记》中,苏轼前往东京应举,一举成名,被提拔为翰林院学士。这种情况重点在于描写人物传记,突出主角的品德贡献。总的来说,赴任途中常充满了艰难险阻,是因为中国古代信奉为官清正廉洁,勤政为民,为官者需经历重重考验。能为官者,需“德才兼备”之士。

最后,经商推动地域流动。

商业贸易的繁荣推动地域流动。宋代是中国古代社会经济发展的高峰,贩运贸易兴隆,许多城镇因为商品经济发达、商品种类繁多、水陆运输便利而作为货物的集散中心。“宋都东京,华夷辐辏,水陆会通,时向隆平,日增繁盛。杭州乃四方之所聚,百货之所交。扬州是长途贸易的一个中心。广州,海舶贸易,商贾交凑……”[6]161东京、杭州、扬州等地作为宋代货物的集散中心,大量商人和货物汇聚于此,从而产生了频繁的地域流动。在范成大的《范石湖·题南塘客舍》[7]53中可窥见行商的踪迹,商人被划分为坐售货物的贾和贩运货物的商,合称为“坐贾行商”,而人口流动主要发生在行商这类商人之中。这一点在《清平山堂话本》中也有所反映。文学作品中出现了更多关于商业活动和行商形象的描写。在《清平山堂话本》中,经商类主题的内容不多,比较有代表性的是《错认尸》。《错认尸》中乔俊从杭州、长安、崇德收丝,前往东京贩卖,又在东京收枣子、胡桃、杂货回杭州卖。杭州和东京作为货物的集散中心,商品经济发达,乔俊在杭州、东京这几个地方交互流动经商。《刎颈鸳鸯会》中,张二官是一个杭州行商,仲冬在家收购杂货,其他时间外出德清售卖讨账,在杭州府和德清间来回流动。总的来说,因为经商而产生的地域流动现象,主要表现为商人在经济发达、水陆运输便利的地区进货和售货,从而产生大量的地域流动。经济发达、水陆便利地区常作为商品的集散中心,商品在此中转,种类繁多,所以经商类地域流动常属于辐合—辐散交互运动型地域流动模式,该流动规律与宋代经商模式有关。

(三)《清平山堂话本》人口流动现象与相关史料的对比

《清平山堂话本》中的地域流动现象,以东京或两浙地区为中心,主要分为辐合型地域流动、辐散型地域流动与辐合—辐散交互运动型地域流动三种类型。以宋代为叙事背景的篇目中,东京在话本中出现10次,临安出现6次,是《清平山堂话本》中出现次数较为多的两个城市。话本与史料记载存在诸多相似之处,可作为具体的“史料”研究宋代人口流动现象,具有一定的历史参考价值。其中开封府和临安府是宋代人口流动较为频繁的两个城市。开封府作为北宋的都城,宋神宗元丰年间有户一十七万一千三百二十四,口二十九万五千九百一十二。宋徽宗崇宁年间有户二十六万一千一百一十七,口四十四万二千九百四十,是北宋时期人口流入最多的地区[8]21。随着经济重心的南移,南宋的都城临安成为全国的政治、经济和文化中心,其繁华程度盛于东京。据咸淳《临安志》记载,南宋迁都临安后,临安府人口已达一百二十四万多人,是南宋时期人口流入最多的地区。结合表2可知,“靖康之难”后人口大量南迁,宋神宗至宋宁宗年间,位于南方的两浙路,江南西路,成都府路等地区人口数量呈现上升趋势。位于北方的京西路、淮南东路、淮南西路等地区人口数量呈现下降的趋势。总体上,宋代人口流动属于自北向南的离心型迁移[3]424-427。《清平山堂话本》中的三种人口流动类型,印证了历史学者所提出的自北向南的离心型迁移规律。《清平山堂话本》由独立的话本故事组成,故事间的关联性不强。因此,从微观细节的角度入手,将《清平山堂话本》归纳为三种类型,这与相关史料所载存在互补关系。值得注意的是,黄纯艳的《宋代海外贸易》记载宋代贸易港繁多,大致可以分为广南、福建、两浙三个相对而言自成体系的区域[9]19。广南沿海主要有广州、潮州等港,福建路海外贸易诸港口中,居于主导地位的是泉州港。《清平山堂话本》经商类地域流动多集中于发达的两浙地区,而广南与福建地区多路途遥远、地形偏僻的欠发达地区,少有商业活动,与历史记载存在出入。一方面,反映出《清平山堂话本》故事的作者多集中在两浙地区,作品受到作者的地域意识以及个人经验的影响;另一方面,《清平山堂话本》作为一种文化加工,折射出文人趣味同样受到地区经济发达程度的影响。

表2 宋神宗元丰年间和宋宁宗嘉定十六年间各路人口数量统计

总的来说,《清平山堂话本》中所涉及的人口流动原因和流动方向与史料记载存在相似之处。但是《清平山堂话本》涉及经商类地域流动的篇目较少,经商类地域流动多集中于两浙地区。《清平山堂话本》中关于作为宋代贸易港的广南与福建少有商业活动的记载,与历史记载存在出入,反映出文学作品的局限性。话本中所描写的人口流动现象也受到创作者个人意识的影响。《清平山堂话本》中的人口流动现象研究具有文学社会学意义,同时背后也折射出宋人的商业意识、文化意识和娱乐意识。

二、人口流动与《清平山堂话本》的写作

宋代是一个商品经济繁荣发展的时期,所以人口流动的规模和数量大幅度增加。人口流动带来不同类型的文化碰撞交流,产生多元文化形态,即商业文化、市井文化和新的士林文化。商业文化异军突起,一方面催生以市民为主体的市井文化,另一方面,影响原有的士林文化,冲击着传统的士大夫思想,使得士大夫的心态从避而不谈“利”“欲”到重“利”、重“欲”,体现出反传统的精神内核。这对《清平山堂话本》的写作产生了一定的影响。

人口流动为文学创作提供了丰富的素材,以小市民为主角,涉及社会生活的方方面面,创作出面向平民百姓,贴近市民生活的俗文学。从而引起读者的共鸣,壮大读者群体,推动文化发展。人口流动带来宋代消费的空前繁荣,不仅带动了商品消费,同样带动了文化消费。同时,社会的消费从生存性消费转向娱乐性消费和发展性消费,也侧面反映出社会的发展。

(一)人口流动推动商业文化发展

人口流动与商业发展相互作用。一方面人口流动推动商业发展,宋代的人口迅速增长,人多地狭,人口与耕地之间的矛盾尖锐。再加上政府鼓励商业贸易,并制定了一系列减免商税的保护政策,所以有一部分的人口从农业脱离出来,变成流动人口,从事商业发展。“百姓日蹙而散为商以游,十三四矣。”[10]“客行野田间,比屋皆闭户。借问屋中人,尽去作商贾。”[11]2398弃农而前往城市从商的人口流动现象,推动了宋代商业发展。这一类人口流动现象属于辐合型人口流动,一般由农村前往经济发达的地方。《花灯轿莲女成佛记》中张元善夫妇弃农从商,早年种花,后流寓至潭州,开了花店从事商业活动。另一方面,商业活动产生人口流动现象。“君看坐贾行商辈,谁复从容唱《渭城》”[7]53,从中可窥见行商的踪迹。《夷坚志》中也记载了大量的行商,如“乐平向十郎者,为商,往来湖广诸郡”[12]1991;黄县人宗立本“世世为行商……绍兴戊寅盛夏,与妻贩缣帛抵潍州,将往昌乐”[13],行商是流动人口中较为活跃的群体。这一类人口流动现象大多属于辐合—辐散交互型地域流动。商人外出行商的目的是“滋生资货财利”[14]275,所以“物贱之征贵,贵之征贱”[15]241,商人前往货价低的地方购入货物,前往售价高的地方出售货物,追求利益的最大化。《清平山堂话本》中也描写了这类行商,《错认尸》中的乔俊专门从杭州前往长安、崇德收丝,然后去东京售卖。在东京收枣子、胡桃、杂货后回杭州售卖。不论是弃农外出经商还是行商贩卖货物的人口流动,这些流动人口都能够推动商品经济在宋代得到快速的发展,并带动了商业文化的崛起,所以人口流动推动商业文化的发展,商业文化建立在人口流动的基础之上。

商业文化主要表现为商业意识在城市社会中迅速滋长和蔓延,并向社会文化生活领域渗透。宋代反映商业文化的作品层出不穷,商业文化形成了自身独特的文化价值体系,并对整个社会生活和文化心理产生影响。商人进行地域流动,主要是为了谋求利益,所以建立在人口流动基础上的商业文化主要表现为贪婪重利的思想,这一点在《清平山堂话本》经商类篇目中有所反映,这类篇目中的商人往往表现出唯利是图,喜好奢靡的负面形象。《错认尸》中乔俊在东京贩胡桃、枣子等货物,回杭州的船上见到周巡检的小妾,贪图其美色,花了一千贯文,把周巡检小妾娶回家。描写这一人口流动现象,主要是为了引出周巡检的小妾这一人物,从而体现出乔俊的奢靡好色,起到推动故事剧情发展的作用。正是因为乔俊买下春香,才有春香到家后引起的一列连锁反应。乔俊娶了这个妇人为妾导致“一家人口因他丧,万贯家资一旦休”[5]339,从而注定了故事的悲剧结局。《花灯轿莲女成佛记》中张氏夫妇从襄阳流寓至潭州开了一家花店,属于辐合型人口流动。这里的人口流动现象作为背景介绍,与下文构成因果关系。正是因为张元善夫妇从外地而来,无钱无权,所以二人听官媒说到“你若成得这亲事,他养你家一世,不用忧柴愁米了”[5]315,立刻答应嫁女。司马光曾猛烈抨击过这种拜金主义思想:“今世俗之贪鄙者,将娶妇,先问资装之厚薄;将嫁女,先问聘财之多少。商较财,仅同贸易。”[16]33同时,在商业文化的冲击下,一方面,宋代传统的三纲五常的等级制度不断松弛,另一方面,男性外出经商,长期在外,独留女性在家管理家业,所以商业文化中还塑造出一类富有独立意识的女性形象。南宋时期,有一部分女性不仅能够主持家事,而且还能从事商业经营等事务。诸多史料记载中出现了“女当家”的身影:“妇人有以其夫蠢懦,而能自理家务,计算钱谷出入不能欺者;有夫不肖,而能与其子同理家务不至破荡家产者;有夫死子幼,而能教养其子敦睦内外姻亲料理家务至于兴隆者;皆贤妇人也”[17]44,展现出她们独立自主的优良品质。《清平山堂话本》中也出现女性当家的情况。如《错认尸》中,正是因为乔俊常年在外经商,“全然不知家中之事”[5]354,所以乔俊家有独立女性。家中仆人赛儿,从小学习开张酒店的知识,妻子高氏,当家管钱,在婚姻中保持独立的人格。当乔俊带小妾回家时,她冷静地要求乔俊带着小妾去外面住,不许回家,家中财物,只属于自己和女儿,让乔俊净身出户。女性走出家庭,融入社会,体现出女性意识觉醒。人口流动下宋代商业文化繁发展,商业主题的文学作品常以商人或者妇女为主角,表达出对金钱和自我的重视,处处体现反传统的精神内核。商人主体意识的增强和一个个富有独立意识的女性形象,都在一定程度上冲击着传统以德自律,以道自持,克制利益为宗旨的宋明理学。

(二)人口流动推动市井文化发展

人口流动推动城市化发展,而市井文化是在城市化发展过程中产生的,它根植于城市,依托于市民,包含市民的日常生产生活、娱乐消费、行为风俗等多方面内容。大量人口流向城市推动着市井文化的发展,而市井文化也是为了满足市民的娱乐消费需求而产生的,所以市井文化主要表现为描写市民的娱乐生活和推动娱乐形式的蓬勃发展。首先,《清平山堂话本》中诸多篇目以小市民为主角,直接书写市民柴米油盐和衣食住行的日常生活,也包括市民的娱乐生活,其中对节日习俗描写得相当细致。市民外出旅游是进行休闲娱乐的一种方式,外出旅游又分为小范围的路内流动和各路之间的大范围流动这两种情况。其中这种小范围“郊游”性质的旅游在宋代清明节最为兴盛。“四野如市,往往就芳树之下,或园囿之间,罗列杯盘,互相劝酬。都城之歌儿舞女,遍满园亭,抵暮而归。”[18]73宋代清明时节,东京市民人们载歌载舞,欢度节日。“长安二月东风里,千红陌上香尘起。都人欢呼去踏青,马如游龙车如水。两两三三争买花,青楼酒旗三百家”[19]459,描写了宋代清明时节,长安百姓相互结伴,前往郊外踏青,一片欢声笑语的热闹场景。宋代的清明节表现出多种不同的面貌与前代相比更具有娱乐性。这种情况在《清平山堂话本》中亦有显著反映。《西湖三塔记》和《洛阳三怪记》两篇均描写了主人翁清明时节外出游玩的场景,属于路内小范围的流动。奚宣赞道:“今日是清明节,佳人才子,俱在湖上玩赏,我也去一遭,观玩湖景,就彼闲耍,何如?”[5]60“时遇清明节,因见一城人都去郊外赏花游玩,告父母,潘松也去游玩”[5]135,描绘出才子佳人在清明时节游湖赏花的热闹场景。将此类描写与其他史料所载相比较而观,即见其中的典型。

同时《清平山堂话本》中许多篇目使用了大量笔墨描绘市民元宵节外出游览的场景。《戒指儿记》中主人翁陈玉兰元宵节前往市中心游玩,同样属于路内小范围的流动。这一次的地域流动作为男女主人翁初遇的关键性剧情,同时营造了热闹的节日氛围:“正月十五元宵节,鳌山架起,满地华灯。人人都到五凤楼前,端门之下,插金花,赏御酒,国家与民同乐。万姓歌欢,军民同乐,便是至穷至苦的人家,也有欢娱取乐。”[5]383当时的下层贫民和女性都积极加入节日的庆祝中,这一娱乐形式具有全民性质。《花灯轿莲女成佛记》中记载:“笙箫盈耳,丝竹括街。九衢灯火灿楼台,三市绮罗盈巷陌。花灯万盏,只疑吹下满天星;仕女双携,错认降凡王母队。灯下往来翠女,歌中相斗绮罗人。几多骏骑嘶明月,无限香车碾暗尘。”[5]310无限香车和几多骏骑都能体现出观看花灯会的人数众多,体现出市民文化鲜明的娱乐性。可见,《清平山堂话本》中这一类反映市井文化的篇目,《戒指儿记》《花灯轿莲女成佛记》以小市民为主角,真实生动地记录了市民阶层的节日庆祝的场景,具有很高的民俗研究价值。这一类作品面向平民百姓,贴近市民生活,涉及社会生活的方方面面,从而引起读者的共鸣。

随着宋代市民阶层不断壮大,尚奢华、重玩乐的风气盛行。“说话”“杂说”“唱赚”“鼓子词”等市民消遣娱乐方式应运而生,城市中出现大量“勾栏瓦肆”等公共娱乐场所。据《梦粱录》记载,杭州城内外合计有十七处瓦子,“如清泠桥西熙春楼下,谓之南瓦子;市南坊北三元楼前谓之中瓦子;市西坊内三桥巷名大瓦子,旧呼上瓦子;众安桥南羊棚楼前名下瓦子,旧呼北瓦子”[20]179。“说话”是市井平民喜闻乐见的艺术形式。而《清平山堂话本》是“说话”艺人的底本,使用大量俚语著述,叙述俗事,以市民阶层为接受群体,故而《清平山堂话本》本就具有娱乐性。“鼓子词”是宋代说唱艺术的一种,因歌唱时用鼓伴奏而得名。其中,《刎颈鸳鸯会》的“奉劳歌伴,先听格律,后听芜词”[5]249,“奉劳歌伴,再和前声”[5]250等以及紧接其后的十处诗词,说话人借用了民间鼓子词的样式,富有节奏,表达方式通俗易懂,乡土气息浓郁。人口流动,促使多种文化的交流融合,作者创作出面向平民百姓,贴近市民生活的俗文学,引起读者的共鸣,从而推动文化消费。宋代“说话”“鼓子词”等的兴起,以及“勾栏瓦肆”的大量出现,都属于文化消费的形式。文化娱乐消费的繁荣,也进一步体现出消费结构的优化,从侧面反映出社会的发展。

(三)人口流动推动士林文化的转变

人口流动推动着城市化和商品经济的发展,随着宋代商品经济的繁荣和商业文化的兴起,在金钱利益的刺激下,宋代的等级制度出现松弛,使得传统士大夫的观念也出现变化,士林文化发生转变。士大夫是中国社会结构中一个重要阶层,由士大夫群体而产生的士林文化在中国延续了两千多年。在士林文化、市井文化所构成的中国文化中,士林文化属于雅文化的范畴而士井文化属于俗文化的范畴。人口流动,推动两种文化之间的相互交融。士林文化受到商业文化、市民文化等其他文化的影响,向着雅俗文化融合的方向发展。首先,士林文化具有向俗文化转变的倾向。宋元以来通俗易懂的说话艺术深受世人的喜欢,加之话本的大量刊行,所以逐渐引起文人的注意。有的文人或出于爱好,或出于生计考虑,开始模仿话本进行创作,从而产生拟话本。拟话本作为俗文学,服务于市民阶层,故拟话本的主人公多是商人或者小市民,描写的内容不外乎是爱情婚姻,经商务农,民事纠纷等话题。创作拟话本的文人不再高高站在金字塔顶端,转而面向平民百姓,贴近市民生活。其次,士大夫的心理发生转变:从避而不谈“利”“欲”到重“利”、重“欲”。随着商品经济的发展,士大夫的思想发生改变,他们要求表达内心最真实的感受。例如,李觏是北宋时期重要的思想家和改革家,他一反儒家的“重义轻利”的传统思想,认为圣人无不言利者,谓:“愚窃观儒者之论,鲜不贵义而贱利。其言非道德教化,则不出诸口矣。”[21]并进一步提出治国之本,“治国之实必本于财用……礼以是举,政以是成,爱以是立,威以是行。舍是而克为治者未之有也。是故圣贤之君,经济之士必先富其国矣”[21]425。“财用”是“治国”的基础,只有先有“财”才有“礼”“政”“爱”“威”,即义利双行的义利观,充分肯定了“利”的重要性。陈亮是南宋的文学家和思想家,讲求实际,重事功。他认为人的欲望“出于性,则人之所同欲也,委于命,则必有制之者而不可违也”[22]32,充分肯定了人的欲望,人对钱财的追求属于“真切而近人情”,在一定程度上冲击着程朱理学的“存天理,灭人欲”的观点。这方面的文化在《清平山堂话本》中亦有详细描写。如《柳耆卿诗酒玩江楼》中叙柳永的三次地域流动,第一次柳永从东京前往金陵玩江楼游玩。第二次柳永从东京前往余杭县上任,上任后给自己造一所官塘水次,效金陵之楼建玩江楼。常排宴于此,召歌妓唱歌,体现出柳永的奢靡,贪图享乐。柳永又贪恋当地名妓周月仙之美貌,设计强占周月仙。此后周月仙“日夕常侍耆卿之侧,与之欢悦无意”[5]4,体现出柳永无赖的本性。全书未写任何关于柳永上任后作为父母官,为百姓所干的实事,通篇描述柳永的吃喝玩乐,专爱在花街柳巷和众名妓往来唱和。但是话本却多次夸奖柳永,“丰姿洒落,人材出众。吟诗作赋,琴棋书画,品竹调丝,无所不通”[5]1,“端的为官清政,讼简词清”[5]3。柳永欺骗月仙,但是与月仙两情笃爱的故事还成就一段佳话。柳永的形象带有世俗化特征,故而与前代恪守儒家准则的士大夫们相比较,宋代部分士大夫的思想更重实际,为自身谋利益。人口流动背景下,商品经济的繁荣引起士大夫的思想行为的转变,直接冲击着传统的宋明理学,具有反传统的精神内核。

三、结语

人口流动现象是社会发展中的普遍现象,不仅能够促进商品经济和城市的发展,而且一定程度上冲击着传统的儒家思想,起到解放思想的作用。《清平山堂话本》中记载因游历、赴任、经商而产生频繁的地域流动现象,可作为具体的“史料”来扩展宋代人口流动现象的案例研究,补史之失载,并对于多角度认识话本小说的历史价值具有诸多观照视角。纵观历史上的人口流动现象,早在原始社会便出现,或出于灾荒疾病,或因动荡战乱等,多属于被迫流动。“靖康之难”后的人口南迁,一方面是沦陷区的人民不堪忍受统治者的压迫而迁移,另一方面,南方相对安定的社会环境和发达的经济水平吸引了各地人民。总之,随着经济的发展,人口流动与经济之间的关系越来越紧密。一定程度上说明,人口流动在原始社会是因为战争灾难被迫发生,到后来,人们为了追求利益,实现目标而流动,人口流动方向和原因趋于理性。这些历史事实皆在《清平山堂话本》中有所反映。值得注意的是,不论是商业文化,市民文化还是士林文化,归根到底都是在商业背景下的文化消费。人口流动与文化消费存在相互作用的关系。一方面,人口流动能够推动文化消费,另一方面,文化消费推动人口流动。人口流动的方向和原因趋于理性,使得个人发展和精神需求得以实现,例如《西湖三塔记》《洛阳三怪记》等篇目以游玩欣赏风景为目的而产生的人口流动。同时反映出社会的消费从生存性消费转向娱乐性消费和发展性消费,侧面反映出社会的发展。人口流动最终聚集于娱乐消费发达的城市,从而产生大量的涟漪效应。总体上,人口流动现象折射出消费娱乐城市化的聚集效应。

从文学社会学的视角看,话本小说不仅仅是娱乐大众的工具,还受到社会文化的促动,在劝诫世人等方面有积极的思想价值,有效促成了《清平山堂话本》强调“善有善报,恶有恶报”这一价值观念的现实意义。这与编撰者洪楩自身重视社会教化有关。洪楩所刊刻《唐诗纪事》《路史》《夷坚志》等书,都是内容典正且重教谕的文选。南宋王禧《唐诗纪事》序曾说:“世之君子欲观唐三百年文章人物风俗之隆污邪正,则是书不为无助。”[23]56可见《唐诗纪事》“诗史”的社会意义。洪楩所刻《夷坚志》中载有田汝成序言:“景卢以文学世家,而其父皓,仗节使虏,不辱其身。三子述之,伯仲竞朗,咸历清贯,名震一时。史氏以为忠义之报,则《夷坚》之志,岂种种矫诬者哉?”[24]235由此可见,上述所载的作品无论原作者还是编刻者洪楩,都非常重视其中的社会教化意义。社会教化思想作为文学创作的主流价值观念,贯穿中国古代文学发展的始末。《清平山堂话本》一方面将文学与伦理道德观念融为一体,通俗易懂而利于传诵,潜移默化地教化民众,使之内化为人的本能,成为一种自然的内在价值尺度。另一方面,《清平山堂话本》冲击着传统观念的某种思想意识,在文化流动的消费文化中,通过人口流动背后的社会变迁的描写及其所形成的故事设置,进一步凸显文学教化思想的现实批判意义。